Papá em África e Tintin akei Kongo. Estereótipos & (des)continua...

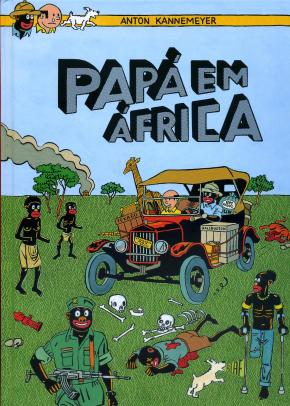

A propósito da vinda a Portugal de Anton Kannemeyer, que participará no dia 15 de Maio no encontro “Outras literaturas”, integrado no programa Próximo Futuro da Fundação Calouste Gulbenkian deste ano, queremos tecer algumas notas sobre dois livros relacionáveis. Num período relativamente curto de tempo, vimos aparecer nos escaparates dois títulos que, de uma forma ou outra, são descendentes “esquizofrénicos” de Tintim no Congo. A colectânea deste artista sul-africano, Anton Kannemeyer, Papá em África, e Tintin akei Kongo, uma versão pirata e detourné do livro de Hergé traduzido em lingala, por autor e editora semi-desconhecida (já explicaremos). Estes autores trabalham, cada qual a seu modo e a um só tempo, a visualidade, a materialidade, a temática e a recepção contemporânea do livro de Hergé para questionarem o conceito de estereótipo (e de subjectivação) e da sua circulação cultural.

Anton Kannemeyer - Papá em África, capaPor “esquizofrénico” desejamos remeter ao seu preciso uso em Deleuze e Guattari, isto é, menos a de procurar identificar esquemas e modelos pré-existentes num determinado texto do que estar aberto a todos os elementos que esse mesmo texto apresenta e compreendê-los como analisáveis, multiplicáveis nos seus sentidos. Em última instância, aceitando que será impossível aceder a uma derradeira e definitiva interpretação. Por sua vez, esta atitude não serve para reificar o texto de partida, mas antes perceber que ele poderá dar origem aos mais diferentes objectos.

Anton Kannemeyer - Papá em África, capaPor “esquizofrénico” desejamos remeter ao seu preciso uso em Deleuze e Guattari, isto é, menos a de procurar identificar esquemas e modelos pré-existentes num determinado texto do que estar aberto a todos os elementos que esse mesmo texto apresenta e compreendê-los como analisáveis, multiplicáveis nos seus sentidos. Em última instância, aceitando que será impossível aceder a uma derradeira e definitiva interpretação. Por sua vez, esta atitude não serve para reificar o texto de partida, mas antes perceber que ele poderá dar origem aos mais diferentes objectos.

Tal como ocorrera numa discussão anterior em torno da recepção contemporânea de Tintim no Congo, aqui no Buala, espoletada por vários processos judiciais movidos em relação à circulação livre e descontextualizada do álbum no mercado infanto-juvenil, estes dois livros tocam na questão da estereotipificação dos africanos no seio de uma aventura de fantasias europeias. Este é mesmo o tema-chave de Kannemeyer, quando ele explora o desequilíbrio da representação gráfica entre brancos e negros na banda desenhada (de outros, de quem bebe, mas também na sua), no sistema judicial ou na valorização cultural e moral que se distribui entre as palavras “branco” e “preto”, mostrando contrastes do seu uso que revelam o problema de base.

Se a estereotipificação é algo que ocorre no interior de uma mesma cultura, ou nas duas direcções de duas culturas em diálogo, sabemos como a distribuição de poder, desequilibrada, convida imediatamente a uma economia ela mesma desequilibrada desse regime de representações. Um dos problemas primários é que ela tem lugar em todas as esferas da experiência humana e, por essa razão, poderá surgir como “invisível”, ou pior, “natural”, entrosando-se assim numa ideia de que “as coisas são mesmo assim”, impedindo-nos de o desconstruir e nos aproximarmos de novos equilíbrios. Discutindo Hemingway, Toni Morrison explica que o uso do que ela chama da “economia do estereótipo” “permite ao escritor uma imagem rápida e fácil sem a responsabilidade da especificidade, acuidade ou até uma descrição narrativamente útil” (1992: 67).

Os estereótipos podem ser disparados, porém, num discurso de desconstrução, em que a reapropriação poderá servir como balanço crítico histórico. No campo da banda desenhada, uma comparação com as estratégias de art spiegelman em Maus convidar-nos-iam a seguir as lições de Robert S. Leventhal em crer que estas estratégias de estereotipificação são uma “miniaturização e redução consciente e intencional, revelando não apenas o processo de compressão, simplificação e desvalorização”, no caso presente de Kannemeyer, do Apartheid, como de muitas das reacções e/ou atitudes que se seguiriam mesmo após o seu desaparecimento (Leventhal 1995). Não nos cabe aqui fazer, como é óbvio, uma história da África do Sul, nem a sua complexa rede de relações inter-étnicas, e existem fontes bem mais competentes que nós para falar da Comissão para a Verdade e Reconciliação, e as críticas aventadas contra a ilusão de que se poderá providenciar uma cura com um processo ininterrupto de testemunhos, mas que apenas se reduz a isso, não endereçando as “repercussões colectivas, espaciais e materiais” da era do Apartheid (Craps e Beulens 2008: 7).

Anton Kannemeyer - Papá em África

Anton Kannemeyer - Papá em África

Temos em mente porém essas discussões na leitura do livro de Kannemeyer, ao mesmo tempo que não podemos de forma alguma escamotear que esse livro está a ser lido por um crítico branco português, no interior de uma construção disciplinar que diz antes respeito a modelos teóricos e analíticos em torno da produção ocidental (euro-americana) da banda desenhada. Todavia, em laivo de justificação, aponte-se como o trabalho de Kannemeyer responde directamente a essa mesma tradição, e não propriamente aos círculos exclusivos sul-africanos deste modo de expressão. Papá em África não é propriamente um álbum, mesmo que partilhe com eles toda uma série de características materiais comuns – o famoso formato franco-belga –, ao ponto de se querer confundir com eles, num claro exercício sarcástico. Este livro colecciona toda a produção de banda desenhada (histórias curtas) de Kannemeyer, o qual, nos anos 1990, e assinando como “Joe Dog”, com o seu colega Conrad Botes, criou uma revista de banda desenhada intitulada Bittercomix. Esta era um projecto relativamente obscuro em Joanesburgo, mas teve uma circulação europeia, senão global, substancial, graças às redes de contacto, solidariedade criativa e colaboração da dita “cena alternativa” dessa década (Autarcic Comix). Tendo sido essa rede responsável, em grande parte, pelas transformações sociais que permitiriam à banda desenhada, sobretudo nos Estados Unidos, França e outros países europeus (é discutível se isso ocorreu em Portugal), escapar ao seu ghetto cultural para entrarem numa circulação mais lata, a sua edição em português pela Mmmnnnrrrg não deixa de fechar o proverbial ciclo.

O elemento principal que “identificará” a obra de Kannemeyer como estando em diálogo directo com a tradição europeia encontra-se então no seu estilo gráfico “principal”, e em alguma matéria narrativa e reapropriações, que remete a Hergé e à sua “linha clara”. O livro não contém apenas banda desenhada, já que agrega ainda imagens solitárias, ilustrações, fragmentos de outras obras e pinturas. O resultado final não é de forma alguma homogéneo, até devido ao facto de Kannemeyer empregar abordagens pictóricas relativamente distintas. Um maior alinhamento pelo estilo hergeano aqui, a utilização de tramas ali, e estratégias em que a materialidade e textura da tinta sobre a madeira é por demais visível, ao contrário da “suavidade” e “lisura” das restantes imagens. Há uma espécie de espectro refractário que permite a várias facetas do mesmo “problema” surgirem. Ironia e humor, gravidade e genuína autobiografia, détournement e fundação de imagens alegóricas, são interpretações disjuntas que se vão agregando numa estrutura de significância coerente, ainda que não-linear.

Hergé - Sequência de Tintin no Congo

Hergé - Sequência de Tintin no Congo Anton Kannemeyer - Papá em África, paródia

Anton Kannemeyer - Papá em África, paródia

Mostrando episódios aparentemente autobiográficos, como o confronto com a leitura de um vizinho negro da obra de Hergé como “racista”, histórias que traduzem situações nos media, traduções de “pesadelos” dos brancos ante- e pós-Apartheid, e desvios de episódios “a partir” de Tintim no Congo, Kannemeyer está menos preocupado em criar uma linguagem ensaística, argumentada, realista sobre a situação do seu país do que erguer uma superfície reflectora, com as suas texturas próprias, levem ao desvio que levarem.

Sob a influência das “operações afectivas da arte e literatura” de Ernst von Alphen (mas também informados por outros autores), consideramos que um dado livro, uma dada obra de arte, não é “sobre uma coisa qualquer”: ela é antes uma mole de afectos que funciona na sua totalidade material. A leitura alegórica de um texto, ou a “leitura-[busca] por significado, tem de deixar muita coisa de fora para ser eficiente” (Alphen 2008: 27), seleccionando elementos para poder demonstrar o tópico eleito nessa “representação temática”, que é desde logo uma redução do texto em si. Logo, poderíamos dizer que estas histórias não são de forma alguma representativas de um enquadramento mais geral, histórico, colectivo, da experiência branca do período durante e após o Apartheid na África do Sul, mas tão-somente a experiência de Kannemeyer face às suas próprias percepções, episódios biográficos, leituras de Tintin e/ou outras obras que o foram formando ao longo da vida, e as escolhas formais e artísticas que tomou. No entanto, estas mesmas ferramentas formais, bebendo tão substancialmente de instrumentos de redução e procura por um certo grau de “naturalização gráfica”, são precisamente aquilo que funda o seu desejo alegorizante. Reduzindo tamanha complexidade humana e social a uma pequena família de instrumentos, ela cria as condições necessárias para que possa ser visto como um texto alegórico.

Kannemeyer abdica de facto de um discurso totalizante, em que tentasse apresentar, por exemplo, a “sua perspectiva” da experiência da África do Sul. Bem pelo contrário, ele aumenta a prerrogativa do humor corrosivo, no limite mesmo da correcção, e até da “sustentação” dos estereótipos, para construir a sua linguagem. Possivelmente num abuso incrível da nossa parte, talvez distorcendo e reduzindo duas realidades distintas, mas cujas implicações traumatogénicas não são inconciliáveis, aproveitaríamos as palavras de Robert S. Leventhal em relação ao Shoah de Claude Lanzmann, quando o crítico escreve que “nem escapa na direcção de reconciliações falsas ou forçadas nem aceita a validade de testemunhos irreflectidos sem os questionar”. Se as estratégias textuais de Lanzmann e Kannemeyer não poderiam ser mais distintas, ambos aproximam-se nessa recusa de compromisso ou busca de consenso. (Não podemos, de forma alguma, aceitar as hierarquias que parecem poder nascer desta nossa hesitação em comparar ambos os autores, os seus textos e os objectos históricos a que respondem, mas este não é o momento da sua discussão).

Voltemos à questão dos estereótipos. Kai Mikkonen apontou a ideia de que a caricaturização gráfica – o que englobará não apenas a figuração dos corpos mas das suas poses, comportamentos, elasticidades, etc. - será uma espécie de “percepção”. E sem dúvida que as possíveis considerações narratológicas, à luz da influência cognitiva, que esse investigador explora, demonstrará de formas mais ou menos claras ou passíveis de aprofundamento, o modo como os leitores cruzam as informações veiculadas não apenas pela matéria verbal e pela matéria visual exposta numa banda desenhada, mas sobretudo as formas como ambas interagem entre si para aceder a um significado holístico (Mikkonen 2008). Uma das típicas estratégias dessa tipificação é o corte entre o corpo e a mente operada confirme o papel ocupado na hierarquia dos discursos. Na “divisão” entre os brancos e os negros, os primeiros serão vistos como individuais/individualizáveis, singulares nas suas profissões, capacidades intelectuais ou traços identificatórios, ao passo que os segundos serão tratados como espécimes de uma mole comum, em que quaisquer características são permutáveis, e os traços sublinhados em primeiro lugar será a realidade corpórea física (basta pensar no cliché de se falar de uma certa propensão para o desporto, a dança, ou respostas passionais da parte do homem negro africano).

Anton Kannemeyer - Papá em África, A corredora

Anton Kannemeyer - Papá em África, A corredora

Kannemeyer explora precisamente essa ideia ao representar em algumas das suas histórias as personagens negras como verdadeiros “bonecos” indiferenciados, e cujas acções se encerram no plano físico (o sexo, a violência, o desporto, etc.). João Machado, na sua leitura de Papá em África (no www.leituragrafi.ca), fala no uso dos “‘conguitos’ como lego irónico”, o que demonstra a sua potencialidade de recombinação e comutabilidade, precisamente o cerne de uma história como “A corredora”. Numa história sobre uma mulher branca violada e atacada por um homem negro, todas as personagens são desenhadas de uma forma o mais naturalista possível nos traços do autor, mas depois de a mulher descrever o atacante ao artista da polícia, o resultado é um estereótipo simplificado absoluto. A anedota é breve, mas informa igualmente todos os outros momentos em que Kannemeyer emprega a mesma “fórmula gráfica” nas suas imagens. Por isso não podemos ir ao encontro do modo como João Machado entende que isso se deveria a um trabalho sobre um “subconsciente obsceno”, pois a nosso ver a recombinação é, bem pelo contrário, consciente e até informada histórica e politicamente. Se o seu resultado é feliz dependerá possivelmente de toda uma série de factores, de exposição, circulação, contextualização, mas não podemos jamais esquecer que o humor não é universal.

É certo que em muitos momentos o artista cria dicotomias óbvias, como algum do material que repesca as estratégias do seu outro projecto em livro, The ABC of Democracy, ou aquelas imagens que contrastam um jogo de futebol em que os jogadores negros pontapeiam uma cabeça de branco, e um outro de râguebi em que os jogadores brancos jogam uma cabeça de negro. Se superficialmente poderá parecer que há aqui uma “democracia da ofensa”, é óbvio que a distribuição dos papéis não é totalmente idêntica, face à distribuição histórica de poderes (senão mesmo agência) – políticos, judiciais, etc. – entre as populações na África do Sul. E mesmo após o desaparecimento oficial do Apartheid, a “galáxia de estereótipos corrosivos”, de que falou Fanon em Pele negra, máscaras brancas, não terá desaparecido por magia. As tensões “raciais” mantiveram-se, mas não será uma equação equilibrada e comutável.

Muitas vezes, um certo discurso da “era pós-racial” deseja antes apagar as diferenças sobretudo económicas e políticas que ainda subsistem, e que no fundo sustentam narrativas da continuidade de uma “essência rácica” que prepararia uns povos para a ventura e outros para a miséria. Mesmo com o advento de tecnologias aparentemente democráticas, os problemas mantêm-se. Daniel Punday (apud. Baker e Potts 2013: 187), disputa a ideia de que o ciberespaço conduziria a um escape do “sexo, raça e classe enquanto condições de interacção social… [uma vez que] críticos recentes sugerem que o discurso online é tecido por narrativas culturais estereotipadas que reinstauram precisamente essas posições”.

O autor sul-africano explora, portanto, a psicopatologia do racismo, colonialismo e Apartheid, o que englobará, enquanto elemento da construção dos seus próprios discursos de normatividade e de normalização da “diferenciação” entre negros e brancos, a banda desenhada, elegendo Tintin no Congo como uma espécie de, não tanto de “pecado original” (o contínuo trabalho do historiador Mark McKinney sobre a banda desenhada franco-belga à luz das disciplinas dos estudos culturais e pós-colonialistas tem contribuído para uma imagem mais matizada) mas pelo menos de “grau zero”, de “naturalização” quase absoluta (usualmente endereçada pelos seus defensores como “é só um livro de bedê”).

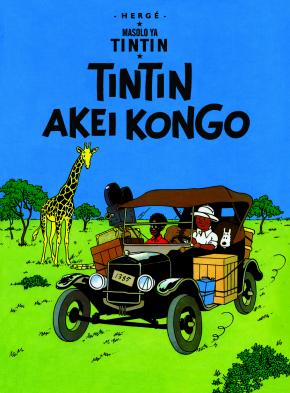

Tintin Akei Kongo, capaOra é isso o que nos parece estar em jogo igualmente com Tintin akei Kongo, uma edição pirata de Tintin no Congo na língua lingala, pertencente à família bantu e falada no Congo e Angola. Este projecto é anónimo por razões legais. O projecto deste autor é, a um só tempo, estético e político, e que aborda as bandas desenhadas em questão não apenas como um veículo de imagens icónicas – ou teria somente utilizado algumas imagens específicas para os seus “desvios” (como Kannemeyer faz, ainda que não de forma trivial) – mas como textos culturais holísticos. Daí que ele trabalhe sobre todo o livro na sua completude material: Tintin akei Kongo tem um pequeno formato, mas corresponde em todos os pormenores a um álbum clássico dos que circulam pela Casterman.

Tintin Akei Kongo, capaOra é isso o que nos parece estar em jogo igualmente com Tintin akei Kongo, uma edição pirata de Tintin no Congo na língua lingala, pertencente à família bantu e falada no Congo e Angola. Este projecto é anónimo por razões legais. O projecto deste autor é, a um só tempo, estético e político, e que aborda as bandas desenhadas em questão não apenas como um veículo de imagens icónicas – ou teria somente utilizado algumas imagens específicas para os seus “desvios” (como Kannemeyer faz, ainda que não de forma trivial) – mas como textos culturais holísticos. Daí que ele trabalhe sobre todo o livro na sua completude material: Tintin akei Kongo tem um pequeno formato, mas corresponde em todos os pormenores a um álbum clássico dos que circulam pela Casterman.

A editora da obra de Hergé, assim como a Fundação Moulinsart, deleita-se ao frisar a sua importância mundial, assegurada através das suas muitas traduções. No museu belga dedicado ao autor há mesmo uma espécie de “Torre de Babel” composta com as capas dos livros nas suas muitas línguas, inclusive esperanto e monegasco Porém, até à data, a sua circulação no Congo continuava a ser em francês, o idioma oficial.

Hergé - Tintin no Congo em lingala

Hergé - Tintin no Congo em lingala

Uma leitura mais cuidada desse projecto teria de ter em conta a recepção congolesa deste livro, o papel que uma tradução desta natureza poderá ter (seguramente limitada ao extremo, se não vier a ser impedida pelos detentores dos direitos da obra), e até um estudo cuidado dos jogos de linguagem no interior. Haverá a mesma distorção da língua entre as personagens brancas e negras? Falarão os brancos um “lingala quebrado”? Haverá regras gramaticais, de deferência, de níveis, que criem hierarquias ou diferenciações internas idênticas às do livro original, em que as personagens africanas parecem crianças tolas face à civilização europeia? Independentemente do que esse esforço de análise acarretaria, podemos ver este “simples” gesto como uma potente e necessária espécie de reapropriação crítica do livro. Na verdade, esta última expressão – reapropriação crítica - é algo redundante, pois uma reapropriação é sempre crítica. Além disso, e para regressar a Deleuze, é também clínica, pois além de um processo de avaliação, ela provoca um processo de distinções, descrições, de atenção pormenorizada sobre as modificações existentes na superfície do texto.

Vários outros territórios da banda desenhada revelam distribuições desiguais entre papéis de agência, protagonismo e valorização sócio-económica das personagens de acordo com princípios de representação seja de género, etnicidade, sexualidade, etc., confirmando-se a ideia de “modelos centrais” versus particularidades “desvio” (veja-se, a título de exemplo, Glascok e Preston-Shreck 2004). Esta tradução, neste retirar o equilíbrio previsto entre o “français propre” (ou o “português germano”) de Tintin e os colonos e o “petit nègre” (ou “pretoguês”) dos congoleses (ou Angola, quando da sua tradução em Portugal na revista O papagaio, em 1936), e obturando toda a superfície com uma camada linguística “por igual” (tal como as cabeças de gatos em Katz ou a tinta azul em Les Schtroumpfs noirs) reformula-a num bloco fechado, num todo que nos obriga a redistribuir papéis, responsabilidades, posicionamentos na história e na circulação cultural – isto é, obriga a um novo e original processo clínico e não ao “hábito”- e, também, de repensar as questões a que se presta. Até mesmo, o papel da banda desenhada em abordá-las.

Em muitos aspectos, Kannemeyer e o autor anónimo de Tintin akei Kongo obrigam os leitores a posicionarem-se num papel que pode (deve?) ser desconfortável, a do observador-que-estereotipifica, que se apercebe estereotipificar e que se interroga da propriedade dessa mesma acção.

Referências

BAKER, Paul, e POTTS, Amanda (2013). “‘Why do white people have thin lips?’ Google and the perpetuation of stereotypes via auto-complete search forms”. Critical Discourse Studies, Vol. 10, No. 2: pp. 187–204. URL: http://dx.doi.org/10.1080/17405904.2012.744320 [último acesso Janeiro 2015].

CRAPS, Stef, e BEULENS, Gert (2008), “Introduction: Postcolonial Trauma Novels”. Studies in the Novel, Volume 40, Numbers 1 & 2: pp. 1-12.

CRAPS, Stef (2013). Postcolonial Witnessing. Trauma Out of Bounds. Palgrave MacMillan: Hampshire/Nova Iorque.

GLASCOCK, Jack, e PRESTON-SHRECK, Catherine (2004), “Gender and Racial Stereotypes in Daily Newspaper Comics: A Time-Honored Tradition?” Sex Roles, Vol. 51, Nos. 7/8: pp. 423-431.

LEVENTHAL, Robert S. (1995), “Art Spiegelman’s MAUS: Working-Through the Trauma of the Holocaust”. URL: http://www2.iath.virginia.edu/holocaust/spiegelman.html [último acesso: 17 de Janeiro de 2015]

MIKKONEN, Kai (2008), “Presenting Minds in Graphic Narratives”. Partial Answers 6/2: pp. 301-321.

MORRISON, Toni (1992), Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination. Harvard University Press: Cambridge, MA.