A insolvência dos corpos. Autopropriedade e a dinâmica histórica da relação de capital

O ‘a priori’ e a sociedade estão entrelaçados (…) O cativeiro categorial da consciência individual reproduz o cativeiro real de cada indivíduo. Mesmo o olhar da consciência que descobre aquele cativeiro é determinado pelas formas que ele lhe implantou.

Adorno (1969), Sobre sujeito e objecto

Por todo o mundo são cada vez mais aqueles que anunciam nas páginas de classificados ou em anúncios on-line a sua inteira disponibilidade para vender um rim, um pulmão, parte do fígado ou um olho; e em princípio nada impede que um mesmo indivíduo venda tudo isso. O facto de o comércio de órgãos ser hoje ilegal em quase todos os países também não parece perturbar em nada o funcionamento do “mercado vermelho” global, nem as correspondentes organizações mafiosas e o “turismo de transplantes”. Face à procura mundial e aos problemas associados ao tráfico de órgãos, não faltam por isso também apologistas da liberalização do seu comércio. “E por que não? Não são os sujeitos modernos proprietários de si mesmos? Qual o sentido de ser proprietário de uma coisa se não a podemos vender?”. No fundo, esta argumentação ideológica neo-liberal limita-se a levar cinicamente até ao fim um dos pressupostos fundamentais do capitalismo mas sobre o qual existe um dos mais amplos consensos: a “propriedade de si”. Não podemos por isso deixar que a raiva e o nojo que sentimos por estes argumentos nos impeça de reconhecer o seu núcleo de verdade. É que a propriedade de si está longe de ser uma forma social transparente e estática que possa ser reflectida escamoteando o carácter fetichista e a dinâmica histórica da totalidade social capitalista. E agora que o capitalismo começa a esbarrar no seu “limite interno absoluto” (Robert Kurz), a autopropriedade revela-se também a categoria capitalista fetichista que na verdade sempre foi, exigindo-se assim uma retrospectiva radicalmente crítica da sua história de sofrimento.

A propriedade de si foi um dos resultados do longo e sangrento processo histórico da chamada “acumulação original do capital”, ao fim do qual se tornou pressuposto da produção capitalista. Essa acumulação original do capital não se tratou simplesmente da concentração e aumento quantitativo do capital como “coisa” previamente existente, mas antes do próprio processo da sua constituição como algo historicamente novo, em que o dinheiro perdeu todos os traços religiosos e se autonomizou como fetiche e pressuposto e finalidade de toda a produção social, ou seja, capital, “valor que se valoriza a si mesmo” (Marx). Foi através desse processo dissolvente das formas de reprodução social pré-modernas que também nasceram verdadeiramente a “propriedade privada”, o “trabalho” como abstracção social da energia humana canalizada para a produção de mercadorias e o “Estado” como capataz da organização do material humano e da transformação da sociedade numa gigantesca máquina de trabalho. Nessa fase histórica absolutista, milhões de seres humanos foram violentamente separados de todos os seus meios de subsistência, reduzidos à mera existência física e obrigados a uma enorme diversidade de situações de trabalhos forçados, de que são exemplo tanto as manufacturas estatais, prisões, casas de trabalho e manicómios, documentados por Foucault (2004), como, numa escala superior, as plantações esclavagistas das colónias americanas.

Mas este “pôr do indivíduo como um trabalhador, nessa nudez” (Marx 2011: 388), ainda não o tornava imediatamente proprietário de si mesmo. Se a coerção directa estatalmente organizada foi suficiente para a introdução do sistema social do “trabalho abstracto” (Marx), este apenas pôde generalizar-se de acordo com a pretensão universal da forma da mercadoria a partir do momento em que também os seus produtores assumissem de certo modo a forma da mercadoria, de maneira que a coerção da violência imediata foi também progressivamente cedendo lugar à coerção mediada pelo mercado. Esta exigência funcional da “valorização do valor” teve o seu correspondente ideológico na simultânea ascensão do liberalismo e na primeira definição da “propriedade de si”, fixada por Locke no século XVII: “cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem direito algum além dele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriamente dele” (Locke 1998: 409). Contra as disfuncionalidades do despotismo absolutista fazia-se então valer o civismo do mercado, a autopropriedade como “direito natural” e a legitimação da propriedade pelo trabalho. Enquanto forma burguesa, a propriedade de si foi a expressão ideológica de uma extensão da forma da mercadoria aos próprios indivíduos.

Nesse âmbito, é preciso dizê-lo, os trabalhadores não são eles mesmos uma mercadoria (como o escravo) mas antes proprietários apenas de uma e nova mercadoria abstracta que é também a única que cria valor novo (mais-valia): a “força de trabalho”; um conceito que hoje associamos imediatamente a Marx mas que originalmente havia sido avançado na sua época pela teoria da termodinâmica a propósito da conservação da energia em todos os corpos materiais. Esta origem não é casual. É que, do ponto de vista da relação de capital, a mercadoria vendida por um trabalhador não é nem o seu corpo nem o produto do seu trabalho, mas o que Marx chamou de “trabalho abstracto”, o puro “dispêndio de cérebro, nervos, músculos, sentidos etc. humanos” (Marx 1996: 197-8), que é também o pressuposto e a “substância social” do valor, uma forma de “riqueza abstracta” cuja magnitude é medida em tempo. O capitalismo não devora directamente o corpo dos seres humanos mas a sua energia; ele é por isso um sistema social baseado na fadiga (Rabinbach 1992), no puro gasto de energia humana na produção de mercadorias. Não é portanto o corpo humano em si mesmo que assume a forma da mercadoria mas apenas a combustão de energia abstracta nele contida. Mas como o dispêndio de energia humana só pode acontecer através de um corpo concreto, o correspondente carácter paradoxal da mercadoria força de trabalho revelou-se uma fonte ininterrupta de ambiguidades e equívocos, e não em grau menor a respeito do estatuto do corpo na forma da autopropriedade (ex.: o assalariado vende ou “aluga” o corpo? etc).

Esses problemas não impediram que no auto-entendimento liberal o mercado aparecesse como o “verdadeiro Éden dos direitos naturais do homem” (Marx), onde proprietários de mercadoria-dinheiro e “proprietários da força de trabalho” se relacionam como sujeitos de direito, livres e juridicamente iguais. Daqui decorreu a metafísica moderna da liberdade contratual e toda uma ideologia sobre a igualdade e o consenso na troca de mercadorias. E se a autopropriedade surgiu como uma exigência específica da constituição da mercadoria força de trabalho, não tardou a ser apresentada como uma condição natural do ser humano. Não foi assim difícil derivar-se uma equiparação ideológica entre a autopropriedade e uma suposta autonomia e autodeterminação individuais. O que o Iluminismo se incumbiu de fazer foi transformar uma necessidade funcional específica do capitalismo numa virtude eterna do ser humano. Nos finais do século XVIII, o iluminista francês Denis Diderot afirmava já sem problemas que “a liberdade é a propriedade de si” (Diderot, d’Alembert, et all 1788: 419).

Ora, se a liberdade é já igual a um dos pressupostos do mercado, então está bem à vista que ela não passa da liberdade concorrencial de todos os autoproprietários e da respectiva auto-submissão igualitária à “mão invisível” da máquina social de “valorização do valor”. A concorrência é não só um pressuposto fundamental do desenvolvimento real do capitalismo, coagindo tanto capitalistas como assalariados enquanto meras “personificações” e “máscaras de carácter” (Marx) das suas próprias relações sociais funcionais, como nesse processo histórico se vai tornando um princípio de socialização abrangente e transclassista, atravessando de uma ponta à outra toda a sociedade moderna. De acordo com isso, todos os seres humanos são livres e racionais apenas enquanto agem dentro da forma do valor, ou seja, enquanto sujeitos monetários concorrenciais e trabalhadores. A cidadania jurídica e política, que durante o arranque do capitalismo era ainda marcada pela condição da propriedade burguesa dos meios de produção e que deste modo se mostrava ainda presa às formas de consciência feudal dos privilégios da propriedade fundiária, torna-se uma reivindicação universalista tacitamente fundamentada na autopropriedade e no “trabalho abstracto”.

Não é portanto surpreendente que o universalismo dos direitos naturais seja desde o início marcado por um hiato entre a existência física de um ser humano e o seu reconhecimento como tal, hiato esse que na forma jurídica é disputado em torno do conceito de “pessoa”. Ora, não por acaso, “pessoa” (persona) significa originalmente “máscara” (cf. Mauss 2003), o que mostra que o reconhecimento de um ser humano está ainda dependente de uma forma metafísica que está sobreposta à sua corporalidade e sob a qual ele tem realmente de agir, com o que a expressão de Marx “máscara de carácter” sobre a função social dos indivíduos modernos ganha uma significação negativa ainda mais pertinente. É também por isso que Locke define a autopropriedade de um indivíduo como a “propriedade em sua própria pessoa” e não sobre o seu corpo. O problema é também visível no esforço que a filosofia idealista alemã fez por deduzir cada corpo individual de um sujeito transcendental prévio, corpo que, afinal de contas, ainda tem de dar provas sistemáticas de capacidade de conservação e valorização, e nada o resume melhor nessa época do que o “direito à vida” de Fichte: “a possibilidade de viver está condicionada pelo trabalho e não existe um tal direito onde a condição não foi satisfeita” (Fichte 2012: 255). Determinante para o reconhecimento de um ser humano como “pessoa” não é por isso imediatamente o seu corpo mas o “trabalho abstracto” exercido pelo corpo.

Mas o universalismo baseado na autopropriedade é não só condicional como igualmente falso. A autopropriedade aplica-se supostamente a todos os seres humanos, mas na realidade sempre se mostrou também como um princípio estrutural “masculino, branco e ocidental” (Kurz 2002). Ao mesmo tempo que o capitalismo se impunha, as mulheres eram excluídas da autopropriedade (Pateman 1988) e responsabilizadas por todas as actividades incompatíveis com a “valorização do valor” mas que ainda assim se mantém como necessário pressuposto tácito de reprodução social (criação dos filhos, administração do lar, preparação das refeições, etc.) e sem as quais o capitalismo não poderia de todo desenvolver-se (Scholz 1992). Num estatuto inferior se mantiveram também todos os homens não-brancos, sobretudo os negros, que foram classificados como “sub-humanos” pela maioria dos iluministas (com destaque para Kant) e comercializados à escala mundial como escravos-propriedade. Não é coincidência que o feminismo e o abolicionismo do século XIX tenham baseado as suas reivindicações na exigência de uma “verdadeira” universalidade da autopropriedade (ver por ex. Stanley 2007). Sendo certo que através dessa luta vitoriosa se melhoraram inegavelmente as condições de vida das mulheres e dos não-brancos da generalidade dos países ditos desenvolvidos, também é verdade que essas melhorias se deram em função das necessidades da “valorização do valor” e na mesma medida em que os próprios assumiam as categorias capitalistas e se mostravam “máscaras de carácter” dignas de reconhecimento; como em outro contexto afirmou Agamben (2010: 61): “a luta pelo reconhecimento é (…) luta por uma máscara”. Mas esse reconhecimento da autopropriedade das mulheres e dos não-brancos está entretanto longe de lhes garantir de uma vez para sempre o seu reconhecimento, não só porque a forma jurídica se encontra permanentemente ameaçada pelo carácter patriarcal e racista do capitalismo mas também porque esta se encontra submetida à dinâmica da forma económica que lhe está na verdade pressuposta. A autopropriedade é condição para se entrar como sujeito no mercado da concorrência universal mas não uma garantia que nele se sobreviva.

Para um autoproprietário se manter no mercado é preciso que ele seja solvente, que através da venda da sua força de trabalho produza mais valor do que aquele que consome. Mas o valor da força de trabalho é variável e relativo ao conjunto global da reprodução social capitalista, tendendo historicamente a baixar em função do desenvolvimento das forças produtivas e da correspondente desvalorização dos meios de subsistência. Esta desvalorização da força de trabalho implica também uma produção cada vez menor de valor novo (mais-valia) no conjunto da sociedade e que apenas pode ser compensada por uma absorção cada vez maior do número de trabalhadores. Isto apenas funciona enquanto o desenvolvimento da maquinaria cria mais postos de trabalho do que aqueles que suprime. No contexto de terceira revolução industrial da microelectrónica esse mecanismo de compensação esgota-se e cresce irremediavelmente a massa de autoproprietários supérfluos, objectivamente impossibilitados de vender a sua força de trabalho. Entretanto, o facto de não poderem vender a energia dos seus corpos não significa que elementos físicos e químicos dos seus corpos não possam assumir a forma da mercadoria.

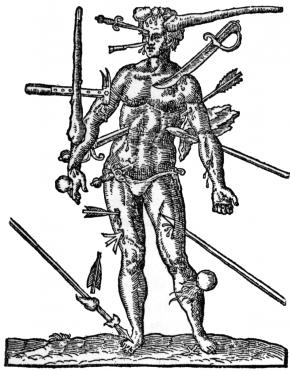

'As feridas da guerra' por Ambroise Paré in Opera Chirurgica (1594).Isso não é inteiramente novo. O cabelo já era vendido muito antes do capitalismo; a venda de leite humano era já comum na Antiga Roma e, durante a revolução industrial, essa foi mesmo uma fonte de rendimento para muitas mulheres. Mas nem nos primeiros casos se tratava de uma troca de mercadorias no sentido moderno, nem no último se tratava já de um reconhecimento das mulheres como verdadeiras autoproprietárias. A venda de sangue, permitida durante a maior parte do século XX, foi talvez uma das primeiras formas generalizadas em que a autopropriedade abandonou o “colete-de-forças” abstracto da força de trabalho e se estendeu a um elemento físico do próprio corpo, ainda que renovável, permitindo um rendimento suplementar ou de último recurso aos autoproprietários mais vulneráveis. Entretanto, a aplicação do desenvolvimento das forças produtivas nas ciências médicas (genética, cirurgia de transplantes, fertilização artificial, etc.) tem vindo a possibilitar um campo cada vez mais vasto de domínio da forma da mercadoria, abertura essa que se dá também num quadro de uma verdadeira globalização da forma da autopropriedade. Na década de 1990 ficaram famosas as aldeias na Índia onde significativa parte da população já tinha vendido um rim. No Bangladesh há quem faça o mesmo hoje para pagar uma dívida de microcrédito que supostamente permitiria acabar com a sua miséria. Em Espanha, dezenas de pessoas tentam vender on-line quaisquer órgãos não vitais para pagar a hipoteca da casa. Vende-se óvulos para pagar a renda ou submete-se o corpo a testes clínicos experimentais para pagar as propinas universitárias. E apesar de a recolha de sangue ser em todo o mundo baseada na doação, a venda de plasma, que é um dos seus componentes de mais rápida regeneração, continua legal (cf. Carney 2011) e é por todo o lado uma fonte de rendimento complementar.

'As feridas da guerra' por Ambroise Paré in Opera Chirurgica (1594).Isso não é inteiramente novo. O cabelo já era vendido muito antes do capitalismo; a venda de leite humano era já comum na Antiga Roma e, durante a revolução industrial, essa foi mesmo uma fonte de rendimento para muitas mulheres. Mas nem nos primeiros casos se tratava de uma troca de mercadorias no sentido moderno, nem no último se tratava já de um reconhecimento das mulheres como verdadeiras autoproprietárias. A venda de sangue, permitida durante a maior parte do século XX, foi talvez uma das primeiras formas generalizadas em que a autopropriedade abandonou o “colete-de-forças” abstracto da força de trabalho e se estendeu a um elemento físico do próprio corpo, ainda que renovável, permitindo um rendimento suplementar ou de último recurso aos autoproprietários mais vulneráveis. Entretanto, a aplicação do desenvolvimento das forças produtivas nas ciências médicas (genética, cirurgia de transplantes, fertilização artificial, etc.) tem vindo a possibilitar um campo cada vez mais vasto de domínio da forma da mercadoria, abertura essa que se dá também num quadro de uma verdadeira globalização da forma da autopropriedade. Na década de 1990 ficaram famosas as aldeias na Índia onde significativa parte da população já tinha vendido um rim. No Bangladesh há quem faça o mesmo hoje para pagar uma dívida de microcrédito que supostamente permitiria acabar com a sua miséria. Em Espanha, dezenas de pessoas tentam vender on-line quaisquer órgãos não vitais para pagar a hipoteca da casa. Vende-se óvulos para pagar a renda ou submete-se o corpo a testes clínicos experimentais para pagar as propinas universitárias. E apesar de a recolha de sangue ser em todo o mundo baseada na doação, a venda de plasma, que é um dos seus componentes de mais rápida regeneração, continua legal (cf. Carney 2011) e é por todo o lado uma fonte de rendimento complementar.

Desse modo, vem finalmente ao de cima a lógica fetichista da autopropriedade enquanto forma de reconhecimento social concorrencial, patriarcal e racista, e cujos efeitos empíricos são de certo modo resumidos por Nancy Scheper-Hughes a propósito do tráfico global de rins: “Em geral, a circulação de rins segue as rotas de capital estabelecidas do sul para norte, de corpos mais pobres para mais ricos, de corpos negros e castanhos para corpos brancos, e de femininos para masculinos ou de masculinos pobres para masculinos mais ricos” (Scheper-Hughes 2008: 22).

Surgem neste contexto global devastador as mais diversas reacções, sem que sequer se vislumbre uma crítica da autopropriedade. Destacam-se nelas pelo menos três grandes grupos ideológicos, organizados em função do tipo de relação pressuposta entre a autopropriedade e o corpo. Em primeiro lugar, os liberais radicais de todo o tipo (nozickianos e afins) e os ideólogos do “capital humano” e dos “empresários de si mesmo”, com Gary S. Becker, o vencedor do prémio Nobel da economia, posicionado na linha da frente. Nestes, a autopropriedade inclui necessariamente a propriedade do corpo e, nesta medida, não pode haver qualquer impedimento à livre e racional vontade de um indivíduo vender um qualquer orgão próprio. Esta é a posição que leva o posicionamento original do liberalismo às suas últimas consequências e que melhor expõe as atrocidades da lógica da autopropriedade.

Em segundo lugar, os diversos autores que mais ou menos explicitamente se apoiam no paradigma da biopolítica de Foucault e que com intenção crítica se dirigem contra as novas formas de dominação e mercantilização do corpo, falando a esse propósito de “biocapital”, “biovalor” e de “mais-valia produzida biologicamente”. Aqui é no entanto evidente a pouca ou mesmo nenhuma mediação séria com as categorias da crítica da economia política, e, nesta medida, sem se estabelecer qualquer relação com a autopropriedade (ver por ex. Cooper 2008). Essa é uma abordagem duplamente redutora: por um lado, não se aprofunda a intenção original de Foucault de “estudar o liberalismo como quadro geral da biopolítica” (Foucault 2010: 47), nem se respeita a sua chamada de atenção para o modo como os sujeitos concorrenciais modernos interiorizam as categorias modernas de socialização e agem de acordo com elas (como é o caso da autopropriedade); por outro lado, escamoteia-se que somente a mercadoria força de trabalho produz mais-valia e que o conceito de “trabalho abstracto” de Marx, enquanto combustão de energia humana, era já extremamente fecundo para a crítica do que veio a ser conhecido como “biopolítica”.

Em terceiro lugar podemos delimitar um conjunto vasto e diversificado de posições, difíceis muitas de vezes de isolar, mas que têm em comum o facto de assumirem explicita ou implicitamente a autopropriedade ao mesmo tempo que rejeitam total ou parcialmente a propriedade sobre o corpo. Este é um grupo na generalidade bem intencionado mas que está longe de perceber os motivos da actual existência de tantos autoproprietários insolventes, e que se dedica no fundo à disputa em torno das ambiguidades do estatuto do corpo numa autopropriedade assumida acriticamente, apoiando-se à boa maneira pós-moderna nos despojos do pensamento iluminista para alimentar discussões intermináveis sobre ética, moral e direitos humanos. Aqui nunca está em causa a própria autopropriedade; a problemática fundamental é se o corpo é ou não é, ou se pode ou não ser e em que condições, uma mercadoria.

Se o corpo é ou não uma mercadoria é na verdade uma falsa questão. Nenhuma coisa é ou deixa de ser em si mesma uma mercadoria. A mercadoria é uma forma social fetichista; neste sentido, tudo o que assume a forma da mercadoria é de facto uma mercadoria. E para assumir essa forma também não necessita que energia de trabalho humano tenha sido despendida nela. Questão completamente diferente é a capacidade de uma mercadoria criar valor novo e que é exclusiva da força de trabalho. Se um rim é trocado por dinheiro, então o rim é uma mercadoria; mas o mundo não ficou nem um cêntimo mais rico com isso. Quem entretanto assume a autopropriedade ao mesmo tempo que recusa totalmente a mercantilização do corpo está no fundo a admitir a forma da mercadoria para tudo o que existe à volta e na corporalidade viva do autoproprietário excepto para ela mesma. O corpo parece ficar na situação paradoxal de ser uma espécie de propriedade inalienável, cujos elementos apenas podem ser doados num contexto global dominado pela mercadoria. Mas esse é um critério ético, como os neo-liberais bem sabem, e que apenas pode fazer-se cumprir por via da coação legal e vigilância policial. Quem finalmente procura definir as condições sociais de admissão do corpo ou de alguns dos seus elementos como mercadoria, precisa de o fazer através das categorias da “valorização do valor” e do trabalho abstracto, dando por isso azo às maiores aberrações. O caso mais paradigmático é o de Donna Dickenson (2007) que, ao mesmo tempo que nega de um modo geral a propriedade sobre o corpo, procura conjugar uma perspectiva feminista com o princípio lockeano de legitimação da propriedade pelo trabalho e a metafísica do trabalho do marxismo tradicional sua herdeira. O resultado é uma definição dos óvulos, da placenta e do sangue do cordão umbilical como “produtos de valor”, frutos inegáveis de um “duro” e verdadeiro “trabalho produtivo” feminino, que são explorados pelas indústrias da biotecnologia e de cujas mais-valias as mulheres estão sendo injustamente privadas.

Quem começa a crítica do capitalismo a partir de uma definição daquilo que pode ou não ser uma mercadoria legítima vai certamente tropeçar nos seus próprios pés. A crítica radical do capitalismo só pode ser uma crítica radical da própria forma da mercadoria, e, neste sentido, também da forma da autopropriedade. Se esta crítica se revelar socialmente eficaz e a humanidade conseguir realmente emancipar-se do capitalismo e de todas as formas sociais fetichistas, o corpo humano mostrar-se-á então uma mercadoria tão estranha e destrutiva quanto o vestido ou o fato que ele veste.

Bibliografia

Agamben, Giorgio (2010), Nudez. Lisboa: Relógio de Água.

Carney, Scott (2011), The Red Market. On the Trail of the World’s Organ Brokers, Bone Thieves, Blood Farmers, and Child Traffickers: Harper Collins Publishers.

Cooper, Melinda (2008), Life as Surplus: Biotechnology and Capitalism in Neoliberal Era. Seattle: University of Washington Press.

Dickenson, Donna (2007), Property in the body: feminist perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Diderot, Denis, J. R. d’Alembert, and et all (1788), Encyclopédie méthodique: ou par ordre de matières. Volume 31 (e-Livro Google): http://books.google.pt/books?id=Mh9EAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-P....

Fichte, Johann Gottlieb ([1797] 2012), Fundamento do Direito Natural segundo os Princípios da Doutrina da Ciência. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Foucault, Michel (2004), Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Petrópolis: Editora Vozes.

——— ([2004] 2010), Nascimento da Biopolítica. Lisboa: Edições 70.

Kurz, Robert (2002), Razão Sangrenta. 20 teses contra o assim chamado iluminismo e os “valores ocidentais”, 6 de Janeiro de 2003 2002 [Acedido a 21 de Novembro de 2013]. Disponível em http://obeco.planetaclix.pt/rkurz103.htm.

Locke, John ([1689] 1998), Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes.

Marx, Karl ([1867] 1996), O Capital. Crítica da Economia Política. Vol. 1, Livro Primeiro. O Processo de Produção do Capital, Tomo 1. São Paulo: Editora Nova Cultural.

——— (2011), Grundrisse. Manuscritos económicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo Editorial e Editora UFRJ.

Mauss, Marcel (2003), “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de “Eu”“, in Marcel Mauss (ed.) Sociologia e Antropologia, São Paulo: Cosac Naify, 367-397.

Pateman, Carole (1988), The sexual contract: Stanford University Press.

Rabinbach, Anson (1992), The Human Motor. Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity: BasicBooks.

Scheper-Hughes, Nancy (2008), The Last Commodity. Post-human ethics, global (in)justice, and the traffic in organs. Penang: Multiversity and Citizens International.

Scholz, Roswitha (1992), O valor é o Homem. Teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre os sexos 1992 [Acedido a 23 de Maio de 2005]. Disponível em http://obeco.planetaclix.pt/rst1.htm.

Stanley, Amy Dru (2007), From bondage to contract: wage labor, marriage, and the market in the age of slave emancipation: Cambridge University Press.

Artigo que sairá na revista em papel sobre o Corpo que o BUALA prepara para sair em Novembro de 2014.