A lusofonia como retrato de família numa casa mítica comum

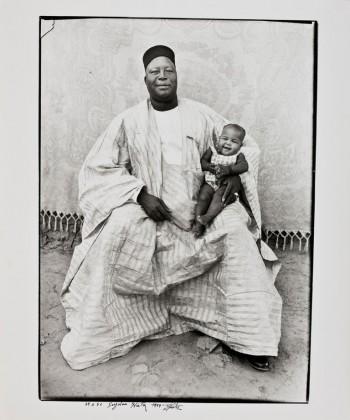

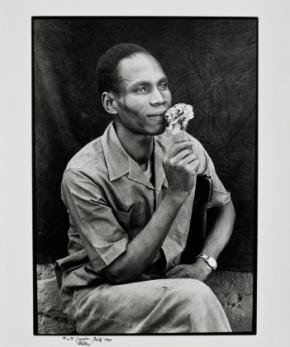

Fotografias de Seydou Keita

O discurso colonial hegemónico da ditadura do Estado Novo não desassociou a língua da representação e da narrativa do processo de construção imperial. Partindo da análise de um dos órgãos mais importantes da propaganda colonial salazarista, inquirimos sobre as formas de representação apoteótica da língua como expressão do “sentido colonizador” português e a consequente sacralização da ideia de atrelar as então colónias à esfera de uma “tradição” expressa pela cultura da língua. Subsequentemente, problematizamos os discursos sobre a lusofonia, tendo em atenção quer os usos que a memória colonial ganha na reconstituição parcial da versão pós-colonial da identidade nacional portuguesa, como também as ambivalências e contradições entre a ideia de uma suposta identidade lusófona e a força de outras memórias inerentes às representações identitárias dos diferentes interlocutores lusófonos.

A lusofonia, ou a ideia de uma comunidade lusófona, constitui o exemplo paradigmático da forma como os processos de construção e de representação identitária transportam sempre determinadas noções que buscam legitimar a discursividade subjacente à imagem daquilo que se pretende patentear. Isto significa que, quando imaginamos a ideia de comunidade lusófona, não podemos dispensar duas das principais coordenadas inerentes ao processo de representação identitária: o tempo e o espaço.

Mesmo quando reconhecemos que estas coordenadas estão, directa ou indirectamente, inerentes a quase todos os sistemas de representação identitária, parece pertinente salientar que neste contexto particular, elas ganham uma dimensão particularmente expressiva naquilo que constitui a combinação retórica dessas duas coordenadas no próprio processo discursivo de representação da ideia de lusofonia ou de comunidade lusófona.

Neste caso, o tempo (enquanto memória) constitui a categoria a partir da qual os discursos sobre a lusofonia ancoram para tentar legitimar a historicidade inerente ao processo de formação daquilo que hoje se denomina por comunidade lusófona. Isto significa que a versão actual daquilo que se propôs designar por lusofonia se inscreve discursivamente numa temporalidade intencionalmente insuflada pela memória histórica das relações tecidas em tempos de colonização entre Portugal e as suas antigas colónias: daí a sacralização do tempo dessa memória e da memória (actual) desse tempo, como instrumento essencial, passível de construir uma narrativa característica e legitimadora dos discursos celebratórios da lusofonia e da ideia de comunidade lusófona. Por isso, aqui, o tempo funda e outorga a sua dimensão referencial como uma das coordenadas do sistema de representação daquilo que constitui a lusofonia, ao mesmo tempo que funde sub-repticiamente as continuidades e as metamorfoses que a contemporaneidade pós-colonial e pós-independência imprimem (aparentemente) como discurso de ruptura com o tempo da representação imperial.

A segunda coordenada a que aludimos (o espaço), para além de materializar o contexto da representação, constitui por excelência um instrumento de fixação das referências geográficas e identitárias da “comunidade” que se pretende representar, tendo em conta a aparente articulação que se pode estabelecer – tanto por referência à língua, como instrumento de partilha, como também por referência ao mito da ideia de uma história comum. Neste contexto, tanto a língua como a memória histórica aparecem imbuídas de um alcance susceptível de suportar a definição de uma aparente unidade; uma unidade não menos paradoxal e contraditória, tendo em conta a dispersão territorial e continental dos vários espaços que preenchem a geografia da designada comunidade lusófona e as especificidades sócio-culturais e os contextos sociolinguísticos intrínsecos à historicidade que caracteriza a formação identitária de cada um desses espaços. Por isso, perante este quadro, a construção da coordenada espacial a partir da qual se imagina a ideia de uma comunidade lusófona opera tanto na sua dimensão demarcatória (ao estabelecer a língua como pauta fundamental de pertença), como também nas suas funcionalidades como espaço imaginário. Um espaço imaginário que, contudo, não pode ficar imune ao questionamento, sobretudo quando os discursos que animam a imaginação de pertença ficam insuflados somente pela propalada retórica de uma “língua partilhada” e pelo mito simplificador de uma “história comum”.

Os discursos celebradores da lusofonia e da ideia de representação de uma comunidade lusófona são profundamente tributários daquilo que constitui a memória histórica e colonial do império. Aliás, não podemos perder de vista que a representação cartográfica desta ideia de comunidade pisa e reproduz, praticamente, os mesmos perímetros dos espaços que enformavam a geografia imperial portuguesa.

Estamos assim perante os novos desdobramentos pós-coloniais que a discursividade da memória do antigo império colonial português ganhou com os novos discursos e conteúdos que lhe foram insuflados para servir de bálsamo, tanto na forma de reconstrução da nova versão da identidade nacional portuguesa (após 1974), como também na reelaboração da nova geografia imaginária (lusófona), susceptível também de alojar as antigas colónias sob o manto de um mesmo legado que as atrela de forma umbilicalmente transversal a Portugal: a língua.

No Portugal contemporâneo, a reflexão sobre a identidade nacional esteve sempre presente e desenvolve-se em múltiplas direcções após a queda do império (1974-75) [Matos 2002: 123]. Neste sentido, a invenção da lusofonia não deixa de figurar como uma parte da versão da identidade nacional e, simultaneamente, uma espécie de fórmula alegórica de projecção do futuro, sem poder deixar de imaginar o passado de Portugal como antiga potência imperial e nação colonizadora. Daí que, mais do que propriamente uma forma catártica de exorcização dos fantasmas imperiais, a sua invenção e a ideia de comunidade lusófona funcionam como uma das versões reconfiguradas e reformatadas da mitologia de vocação imperial que, até à derrocada do Estado Novo salazarista em 1974, sempre alimentou o discurso profundamente nacionalista da identidade nacional portuguesa. Esta asserção está bem patente na forma crítica como Eduardo Lourenço problematizou a questão das imagens que a aventura colonial portuguesa impregnou na consciência nacional e a nova tentativa de conversão e de readaptação dos novos mitos para animar a identidade nacional: “As contas a ajustar com as imagens que a nossa aventura colonizadora suscitou na consciência nacional são largas e de trama complexa demais. A urgência política só na aparência suprimiu uma questão que também na aparência o país parece não se ter posto. Mas ele existe. Querendo-o ou não, somos agora outros, embora como é natural continuemos não só a pensar-nos como os mesmos, mas até a fabricar novos mitos para assegurar uma identidade que, se persiste, mudou de forma, estrutura e consistência” [Lourenço 2007: 116].

Para além das versões (re)fundadoras de carácter revolucionário que, depois de Abril de 1974, acompanham a reconfiguração da imagem de Portugal e das suas antigas colónias africanas, o discurso da lusofonia não representa exclusivamente a metamorfose polida da antiga “vocação” pretensamente imperial da nação portuguesa. Ele atesta também a plasticidade da memória e as diferentes apropriações que as diversas formas discursivas de uma mesma memória ganham, de acordo com as funcionalidades políticas que se lhes incumbem de cumprir.

Qualquer problematização da temática em análise não pode perder de vista as duas coordenadas essenciais sobre as quais assenta, directa e indirectamente, a representação da lusofonia ou da comunidade lusófona. Sub-repticiamente, o tempo e o espaço aparecem como categorias importantes de legitimação do próprio discurso da lusofonia – primeiro, pela inscrição numa memória histórica; segundo, pela possibilidade de mapear geograficamente os pontos dispersos da cartografia que configura a ideia de uma pretensa comunidade lusófona. Este facto não só atesta bem a importância que o tempo e o espaço ganham como categorias da narrativa de representação identitária, como também corrobora a ideia segundo a qual diferentes épocas culturais engendram, politicamente, diferentes formas de combinar essas mesmas coordenadas espácio-temporais [Hall 2006: 70]2. Uma combinação que, por sua vez, não deixa de animar a ideia de uma certa geografia imaginária (lusofonia, comunidade lusófona), a partir das representações alicerçadas nas narrativas do passado e que permitem reelaborar e readaptar velhos mitos como forma de conciliar a memória imperial e colonial com o presente e o futuro e, consequentemente, continuar a nutrir o velho aforismo já conhecido sobre o papel e o lugar de Portugal no mundo.

Portanto, se a ideia de lusofonia reivindica um tempo e um espaço a partir do qual se torna possível imaginar uma suposta comunidade lusófona, na verdade a discursividade política a ela associada não deixa de ser também tendencialmente convocadora da necessidade de todos se reconhecerem numa mesma geografia imaginária, uma geografia imaginária que também não deixa de ser tributária de um tempo e de um espaço que, outrora, foram inscritos na identidade nacional portuguesa e que permitiu imaginar o império. Por isso, a retórica da lusofonia e de uma comunidade lusófona busca, em parte, dar sentido a uma identidade que se imagina inscrita num tempo e num espaço específicos, validando a tese segundo a qual todas as identidades se inscrevem e recorrerem a uma ancoragem num tempo e num espaço simbólicos [Hall 2006: 71].

O discurso colonial e o elogio da língua

Aqueles que nunca atravessaram os desertos e os matos da África não podem compreender nem sequer imaginar como se dilata o coração de Portugal dentro do peito quando se aproxima de nós, do fundo da Donguena ou dos imbondeiros do Xipelongo, um pequenino preto que nos pergunta com graça ingénua: O siô passô bêm?”

[Boletim Geral das Colónias 1939: 26]3.

A partir das considerações propedêuticas anteriormente explicitadas, propomo-nos agora a fixar sucintamente a forma como o discurso colonial não deixou de manifestar a sua posição apologética quanto à necessidade de atrelar a língua à missão colonial e “civilizadora” que se inscrevia no espírito imperial do Estado Novo salazarista, sob a retórica de fazer cumprir o mito da essência orgânica de Portugal como nação. Assim, colonizar e “civilizar” eram propaladas como partes intrínsecas da essência orgânica de Portugal, como nação imperial que não se coibia de desempenhar uma função considerada histórica. Por isso, por referência ao mito da essência orgânica, a colonização e a acção de “civilizar” os indígenas parecia conferir sentido à própria razão de ser de Portugal: daí a sacralização da ideia de império como alegoria e metáfora da história de uma nação em movimento.

Contudo, não podemos deixar de salientar que colonizar e “civilizar” são concepções que já de per si transportam uma dimensão política hegemónica e que se instalam como noções que estabelecem os lugares e as hierarquias das relações de poder (colonizador/colonizado) em contextos de dominação.

Apesar de serem categorias que o discurso colonial veicula dissimuladamente como noções imbuídas de uma certa dimensão libertadora e emancipatória, elas acabam por mascarar uma parte importante do poder colonial e do próprio colonialismo, na medida em que fazem com que estes se tornem aparentemente legítimos e toleráveis de acordo com o que conseguem ocultar dos seus mecanismos de dominação. A fachada aparentemente libertadora que elas veiculavam inscreve-se naquilo que alimentava o discurso colonial e o próprio colonialismo como sistema (pretensamente) legítimo de poder e também como necessidade imprescindível e inquestionável da razão da força “civilizacional” que alojava numa suposta força da razão histórica portuguesa.

Um facto não menos importante a considerar na análise do processo colonial pode ser também identificado na forma como determinadas posições aparentemente valorativas da cultura ou da realidade indígena são discursivamente concebidas por mera referência aos intentos hegemónicos de um colonialismo que, por todos os meios, se queria actuante. Com isso queremos dizer que a identificação de determinados elementos indígenas (como a língua, por exemplo) e a tentativa da sua incorporação numa prática colonial não correspondia a um processo de reconhecimento valorativo da diferença, mas sim o estabelecimento de funcionalidades supostamente “científicas” de um saber colonial posto ao serviço da própria dominação: conhecer para dominar. Daí que o que estava em causa era, fundamentalmente, afirmar a subalternidade do indígena mediante a celebração real e simbólica do “prestígio de quem, pelo conhecimento da língua, soube lidar com os pretos, conquistando sempre a mais respeitosa submissão” [B.G.C. 927: 39]. Por esta razão, não faltaram posições fundamentadas sobre a importância do conhecimento, por parte dos funcionários coloniais, da “língua vernácula” da colónia onde iam exercer as suas funções, como forma de propagar a luz da “civilização” na escuridão da “barbárie”, que se imaginava caracterizar o primitivismo dos espaços coloniais africanos. Por exemplo, em 1927, esta perspectiva fi cou asseverada por um tipo de discurso tendencialmente salvífico e laudatório que se traduzia nos seguintes termos:

Eis a divisa da nossa nobre cruzada, cuja finalidade gigantesca é – Rasgar ao mundo as trevas em que ainda hoje se envolve a África, abrir mil veredas por onde possa caminhar avante a roda do progresso; lançar a luz brilhante da instrução nos cérebros obscuros dos seus habitantes, ensinar-lhes os sãos princípios da sociabilidade, do trabalho e da moral cristã. Os executores e dirigentes natos dessa cruzada (…) são os nossos funcionários coloniais, que pela sua inteligente técnica administrativa, serão de certo merecedores de louvor; e por isso é para eles que vai o testemunho sincero das minhas saudações, lembrando que um dos valiosos factores da colonização portuguesa em África como em toda a parte, foi desde os seus primórdios o conhecimento das principais línguas do qual resultou a prática de saber lidar com os naturais. [B.G.C. 1927:37].

Apesar desta celebração laudatória da gesta imperial portuguesa, esta asserção antecipa aquilo que viria a ser posteriormente posto em relevo pelo Estado Novo salazarista sobre a especifi cidade da colonização portuguesa, caracterizada fundamentalmente pela existência de uma suposta disposição ou forma de estar tipicamente portuguesa na relação com os povos colonizados.

O elogio da língua vinha sempre embalsamado por um discurso de pendor colonial, que reforçava cada vez mais o nacionalismo imperial salazarista por referência ao que se considerava ser a continuidade dos registos dos tempos gloriosos da gesta portuguesa da navegação pelos mares, da “descoberta” de terras e das batalhas vencidas nas diversas partes do globo. Por isso, não se obstava de propalar sistematicamente o lugar de Portugal no mundo como potência colonizadora, difusora dos valores da “civilização” e nação digna de nome no registo do livro da História que serve de lição para a humanidade, uma vez que se encontram ali “registados em caracteres inapagáveis esses épicos feitos de um povo colocado na parte mais ocidental da Europa, e que pela sua singular característica de colonizador, soube tornar-se grande, servindo de mestre e guia aos outros povos, que apareceram depois dele e trilharam pelos caminhos por ele aplanados” [B.G.C. 1927: 24-25]. Assim, entre os feitos da colonização, elogiava-se a “rara capacidade” portuguesa de integração de indivíduos nos usos e costumes portugueses, “falando até a nossa língua”, e na “boa-vontade” com que acederam a essa “transfiguração social, que até hoje, em terras que já não são nossas, no seu convívio particular se fala o português e com certo orgulho!” [B.G.C. 1928: 216]. Ainda a corroborar a tese do elogio, encontramos também a forma como, por referência à língua, se procurava reportar à memória simbólica que articula Portugal com o Brasil e com as colónias africanas, principalmente Angola, para onde seriam canalizados os esforços patrióticos da missão “civilizadora”: “a irrigar aquelas terras sedentas com a água lustral da nossa civilização, da qual esta língua, que falamos, é uma das mais vivas, das mais fortes e das mais palpitantes expressões” [B.G.C. 1931: 213].

Nesta senda, a ideia de grandeza da missão colonizadora e “civilizacional” não podia dispensar a apologia da língua. Isto não significa que se estava perante um programa político e cultural estruturalmente definido e enquadrado no âmbito do projecto imperial, mas tão-somente no âmbito propagandístico e apologético sobre a necessidade de não se desconsiderar a defesa da língua, tanto como forma de reconhecimento dos vestígios de uma “civilização” que se encontrava “em todos os continentes” [B.G.C. 1935: 159], como também de engrandecimento de Portugal como pátria e potência colonial. Por isso, a apologia da língua inscrevia-se no âmbito de uma propaganda tributária da ideia de mantê-la atrelada ao império: mais do que fazer imperar as suas funcionalidades no contexto da colonização como um dos “factores que mais contribui para os estreitos entendimentos dos colonizados e dos colonizadores”, ao indígena devia ser ensinada “a língua para que ele a compreenda bem, e ensinar-lhe o melhor possível”, de modo a aprendê-la e a divulgá-la. Contudo, não podemos deixar de considerar que a apoteose discursiva desta asserção assentava em duas premissas fundamentais.

A primeira, de carácter nacionalista, que acentuava a necessidade de reconhecimento do valor cimeiro da língua: “só depois dela vêm os costumes, o orgulho das tradições, numa palavra, a pátria”; a segunda, de carácter colonial, arreigava no mito assimilassionista de inculcar ao indígena “o verdadeiro sabor da língua” [B.G.C. 1935: 186-187]. Por um lado, parece fácil reconhecer que estamos perante posições discursivas que se ancoram no âmbito da propagação da importância superior da língua como “principal preocupação de quantos pretendem fazer grande a Nação”; por outro lado, alimentava-se a crença na possibilidade de elevação progressiva do indígena à “civilização” e a sua consequente libertação da “barbárie” que se imaginava caracterizar os níveis de “primitivismo” resultantes do desconhecimento da língua da “civilização”.

Neste nível problemático, parece pertinente não negligenciar a forma como a língua foi atrelada à ideia de resultado que se fazia revelar por mera consequência da acção colonial dos “obreiros da grandeza da Pátria” [B.G.C. 1939: 23] e do império (marinheiros, militares, fazendeiros, missionários, mercadores…). Assim, pensava-se que a partir da missão colonial específi ca de cada uma destas categorias, a língua se realizava e se revelava, automaticamente, como valor de civilização: é neste contexto que se exorta ao empenho da sua difusão como correlato da incumbência característica do trabalho de cada obreiro, por se considerar que não havia “benefício tão grande que se possa fazer a um povo, como a difusão da sua língua, pela qual domina sobre tudo a supremacia da raça” [B.G.C. 1939: 25].

Esta posição não só buscava corroborar a pretensa “vocação apostólica” de Portugal como potência colonizadora, como também pretendia validar o poder hegemónico sobre a qual se aspirava afirmar a sua suposta superioridade. Daí que qualquer posição nacionalista se revelava legítima, sobretudo quando se tratava de defender a língua, seja por meio de perspectivas propagandísticas, seja por meio de posições políticas supostamente susceptíveis de anular e exorcizar os efeitos aparentemente perversos que se imaginava resultarem da adopção ou da colagem de noções estrangeiras. Estas eram vistas como “fortíssimos atropelos à forma portuguesa” e uma “sensível manifestação de mau gosto” que não deixava de ferir o bom ouvido português: “O uso da língua estrangeira nem sequer merece ser discutido.

Não há interesse que o expliquem nem aprumo patriótico que o admita. Trata-se, simplesmente, duma incompreensão doentia da nossa função na colónia, possivelmente baseada em fantasiosas razões de ordem comercial” [B.G.C. 1940: 107-108, B.G.C. 1941: 90].

Por exemplo, em 1940, na então colónia de Moçambique, podemos identificar algumas referências relativas àquilo que as autoridades coloniais consideravam ser “estrangeirismos”, manifestos na “troca deselegante do nome com o atributo”, cujos exemplos estavam patentes nalguns casos típicos como nomes de edifícios ou estabelecimentos. Na altura, uma das propostas centrais estabelecia o “uso da língua portuguesa, em nomes de edifícios, tabuletas, cartazes, marcas de fábricas e de comércio nacionais, listas de mesa de hotéis e restaurantes, e, bem assim, em todos os letreiros de carácter mais ou menos fixo e de leitura instintivamente forçada para quem passa” [B.G.C. 1940: 107-108 & B.G.C. 1941: 90]. Tudo parecia justificar a ordenação de disposições que o “culto”, a “pureza” e o “prestígio” da língua portuguesa exigiam, no sentido de combater aquilo que parecia ser presença de “estrangeirismos desnecessários” na linguagem local, como se podia testemunhar pelo desinteresse ou falsa comodidade de quem desprezava os “abundantíssimos” recursos do vocabulário português em detrimento do uso daquilo que se considerava ser o “barbarismo” dos que frequentemente utilizavam a designação “tiqueta” (do inglês ticket) para designar o cartão em que se registavam os dias de trabalho dos trabalhadores indígenas. Por isso, alertava-se para alguma atenção nos documentos oficiais e para a firmeza no combate oportuno ao que consideravam ser “vícios sustentados por ignorância, desleixo ou teimosia do exterior”. Sendo assim, os Serviços Públicos poderiam tornar-se numa verdadeira escola de protecção da dignidade intrínseca da língua, considerada então como o mais permanente e um dos mais característicos sectores do verdadeiro nacionalismo português. Nesta ordem, ficou superiormente determinado pelo então Governador-geral daquela colónia, o General Tristão de Bettencourt, que a designação tiqueta, “abusivamente” dada a cartões de trabalho indígena, fosse suprimida da linguagem oficial. Tudo isso para que seja defendida, naquele recanto do império, a riqueza, preciosa e autónoma, daquilo que se considerava ser uma aquisição de séculos: o património linguístico português [B.G.C. 1941: 141-143]4. Esta acção tanto vinha ao encontro do nacionalismo imperial que fundamentava a necessidade de legitimação e renovação constante da presença portuguesa nas colónias,como também reflectia a ambição de fazer reproduzir Portugal em todas as latitudes do império: “Tudo quanto de qualquer modo propague e robusteça, na Colónia, o espírito nacional constitui obra salutar da nossa presença e afirmação consistente dos nossos direitos” [B.G.C. 1941: 90, B.G.C. 1940: 107].

Numa análise rigorosa, parece fácil diagnosticar a forma como o discurso colonial investe a língua de uma dimensão essencialista, uma vez que a sua imposição revelava o sentido colonizador de um povo que também através dela projectava a sua própria alma. Daí a sua importância como “factor espiritual” que determinava a linha demarcatória entre a simples ocupação e a verdadeira colonização, tal como se manifestava naquilo que se imaginava ser a capacidade de irradiação da língua portuguesa e a sua resistência, em todas as latitudes, entre os povos e os climas mais exóticos. Neste sentido, a língua corroborava a verdadeira vitória colonizadora por se revelar como uma espécie de vitória sobre o espaço e sobre o tempo, tanto no domínio da terra como também na penetração nas almas. Por isso se insistia na necessidade de não desvincular as colónias e os seus povos do “sangue” e da tradição expressa pela cultura da “nossa língua”. Estamos assim perante uma forma celebradora do elogio da língua e da saudação daquilo que se imaginava ser o sentimento ecuménico e o franciscano amor pelas gentes e culturas de outras latitudes, manifesta nesta “capacidade única” de Portugal se perpetuar noutros povos [B.G.C. 1942: 114-115, B.G.U.5 1951: 119].

Contudo, quando elevamos a problemática para uma dimensão mais crítica, não podemos perder de vista que, fora dos discursos propagandísticos, o manuseamento da língua constituía um dos requisitos impostos para o reconhecimento do nível “civilizacional” do indígena. Por esta razão, o enaltecimento da irradiação e defesa da língua portuguesa nas colónias não deve passar imune a uma problematização dos limites da sua real apropriação por parte dos indígenas, sobretudo quando tomamos em consideração que as determinações superiores de 1954 exigiam, entre outras condições, que o indígena falasse português para que lhe seja reconhecido o direito de cidadania [B.G.U. 1955: 393].

Para além desta dimensão supostamente valorativa da condição social e identitária do indígena, a propaganda não dispensou também a celebração do português como língua franca sem a qual teriam sido difíceis os contactos das nações europeias com os outros povos; daí a sua representação como veículo a partir do qual se estabeleceu o entendimento entre o Oriente e o Ocidente e como veículo do pensamento que serviu os interesses espirituais e mercantis da Europa, bem como o interesse comum da Humanidade nos diferentes continentes: “Tanto a África, como o Oriente, como o Brasil, como a Oceania, receberam de Portugal mais de que de outro país o património da nossa língua culta” [B.G.U. 1958: 326]. Parece inequívoco que esta ideia de património ou de legado português suportava perfeitamente a concepção de uma geografi a imaginária a partir da qual se poderiam anexar as diversas periferias (antigas e então colónias) na órbita de uma língua que permitia imaginar e identificar Portugal como centro [Ribeiro 2004].

Ou seja, por referência à língua tornou-se possível imaginar o império, elaborar a narrativa da sua construção, situar os lugares onde ela se arraigou e, por fim, incorporar estes mesmos espaços numa representação que os atrelava directamente a Portugal. Este, durante o salazarismo, não deixou de incorporar e reelaborar imagens discursivas que beneficiavam a sua representação como nação de obra colonial manifesta na forma como se reproduzia nas diversas extensões do seu então mundo colonial. Por exemplo, a imagem de Portugal como nação geografi camente pluricontinental, política e humanamente multirracial [Torgal 2002: 147-165] que, a partir da década de 1950, se instala discursivamente, estabelecendo-se como a nova metáfora nacional e imperial, transportava também, directa e indirectamente, a ideia de uma suposta comunidade também passível de ser representada através da memória da língua. Aliás, a sua disseminação geográfica pelos diferentes espaços continentais e a possibilidade de identificação de um universo de falantes corroborava a formatação da ideia de uma comunidade imaginada a partir da língua [B.G.U. 1965: 118-119].

Vários são os registos que a partir da década de 1960 testemunham acções tendencialmente estruturadas e intencionalmente definidas no sentido de elaborar e fomentar a sedimentação do imaginado mundo português que se queria tanto como comunidade efectiva, como também afectiva.

Nesta senda podemos identificar, por exemplo, a proposta lançada para a realização, em 1961, dos Jogos Desportivos do Mundo Português, a realização do I Congresso das Comunidades de Cultura Portuguesa, em 1964, ou ainda a identificação da necessidade de uma “maior expansão da língua pátria no Ultramar”. Fora da sua dimensão lúdica, os Jogos Desportivos do Mundo Português pretendiam encenar uma sensacional e empolgante afirmação de unidade da “Raça” e da “Pátria” através da congregação da juventude portuguesa de toda a parte da “Nação” e do mundo português, numa “larga e nobre” exibição nacional que testemunharia a fidelidade e a consciência que vinculava todos os portugueses. Ao tentar diluir discursivamente as fronteiras da diferença (“quaisquer que sejam as diferenças de cor, de religião”), convocava-se sub-repticiamente para a celebração da ideia de uma suposta unidade que se queria suprema, reveladora da presença viva da “perenidade nacional” e da “imortalidade triunfal da Raça”. Esta celebração desportiva seria um desfile da juventude portuguesa, unida no estímulo da mesma competição física, numa só “alma” e num só nome; ao mesmo tempo, seria também a alegoria de uma versão da identidade nacional e imperial portuguesa, veiculada em forma de espectáculo. Daí a representação da juventude do mundo português como depositária de uma expressão de solidariedade e de um sentido de continuidade daquilo que se considerava ser a alma e o destino nacionais [B.G.U. 1961: 215-217].

Entretanto, independentemente dos contornos reais da sua realização, para o propósito do presente texto, não podemos perder de vista a necessidade de problematizar e identificar as funcionalidades políticas subjacentes às propostas discursivas que alimentavam estas imagens e a forma como elas se inscrevem (com todos os seus efeitos momentâneos e os seus desdobramentos posteriores) na construção de representações postas ao serviço das demandas (reformadoras ou fundacionais) de um tempo específico.

O segundo registo a que nos aludimos – I Congresso das Comunidades de Cultura Portuguesa (realizado de 8 a 16 de Dezembro de 1964, sob o patrocínio da Sociedade de Geografia de Lisboa) – constituía o reflexo inequívoco da tentativa de fixação de uma espécie de comunidade de cultura.

Uma comunidade em parte imaginada a partir de uma certa forma de essencialismo, manifesta na concepção do portuguesismo que se pensava trespassar todas as comunidades de cultura portuguesa, sacralizando assim o mito da ideia de uma solidariedade filiada neste portuguesismo e o mito do modo português de estar no mundo, firmado por todas as parte (“ao redor da terra”) e por todos aqueles que, de algum modo, estavam fi liados nesse mesmo portuguesismo. Uma filiação reivindicada também por referência à concepção da ideia de uma matriz portuguesa estabelecida em terras alheias que, também à mercê da maneira portuguesa de viver, implantou nos trópicos comunidades de raiz portuguesa com o seu “milagre” do homem novo, o “homem luso-tropical”, depositário cultural da civilização portuguesa e “produto de um povo de missão” [B.S.G.L.6 1964: 358, Moreira 1964: 275]. Importa referir ainda que o referido congresso não se centrava exclusivamente nos espaços do então mundo colonial português, mas também alargava a sua abrangência representativa a outros espaços de emigração portuguesa. Contudo, o âmago da questão estava focalizado na tentativa de afirmação valorativa de uma determinada concepção de comunidades de cultura e língua portuguesa e na tentativa de fortalecimento de laços (“biológicos, étnicos, linguísticos, religiosos e culturais”) tributados por todos os “luso-descendentes”.

Como corolário do primeiro congresso ficou oficialmente instituída, em Dezembro de 1967, a União das Comunidades de Cultura Portuguesa, designada como “uma instituição privada, internacional e apolítica, que tem por fim promover e assegurar as relações e a cooperação das associações, grupos e indivíduos que estejam ligados ou se interessam pela conservação e propagação da cultura portuguesa” [B.S.G.L. 1964: 399]. É neste mesmo trilho de inclinação tendencialmente luso-tropicalista que entre 12 e 22 de Julho de 1967 foi realizado em Moçambique o II Congresso das Comunidades de Cultura Portuguesa, com a participação de mais de mais de 180 personalidades dos diferentes pontos do mundo onde se fala a língua portuguesa, de entre eles o apóstolo do luso-tropicalismo, Gilberto Freyre [B.G.U. 1967: 157-187].

Do terceiro registo referido, importa salientar o diagnóstico da Sociedade Portuguesa da Língua quanto à necessidade de expandir a língua pátria no então ultramar através da nomeação dos seus delegados nas diferentes colónias e da criação de núcleos regionais de estudo também para a recolha de material linguístico das línguas locais. A Sociedade era defi nida como uma “associação cultural, de carácter eminentemente popular”, criada em 1949 com sede em Lisboa, mas que também mantinha contactos com as colónias. Contudo, parecia cada vez mais premente a mediação desse contacto com os espaços coloniais através do trabalho de divulgação que o seu boletim poderia ter na difusão da língua por intermédio das autoridades militares ou dos padres das missões que ali se encontravam a prestar serviço. Outrossim, não se podia dispensar a importância assistencial e educativa das missões junto das populações, sobretudo quando se considera que, atrelado às suas actividades específicas, estava sempre presente o trabalho propedêutico do ensino e da difusão da língua [B.G.U. 1969: 211-213, B.G.U. 1970: 157].

Portanto, a partir deste inquérito sobre a problemática da língua podemos facilmente diagnosticar a forma como ela esteve atrelada ao discurso colonial posto ao serviço da sacralização do império e da reivindicação de uma suposta vocação portuguesa de carácter missionária, ecuménica e, em certa medida, universal e universalizante. Através do mapeamento das formas discursivas elaboradas pelo discurso colonial e colocadas em evidência directamente pela propaganda glorifi cadora da ideia e da representação do império, parece plausível insistir na dimensão laudatória atribuída à língua na narrativa colonial e, consequentemente, nos efeitos que a apoteose do seu elogio (enquanto mecanismo de dominação) desencadeou na colonização do imaginário, por alusão à força da incumbência pretensamente salvífica que lhe foi investida como elemento imprescindível na validação do nível “civilizacional” do colonizado. Ao celebrar o império, o elogio da língua representava-a ostensivamente como língua do império, afirmando assim a própria lógica hegemónica que alimentava o império da língua.

Os mitos da lusofonia: entre as malhas da língua e as memórias do império

“Portugal, deve ser uma solidariedade viva em quatro partes da terra: como se esta fôsse a própria fonte da vida nacional, tôdas as populações portuguesas terão de ajudar-se e proteger-se mùtuamente, porque a tôdas a mesma bandeira cobre e a mesma língua tem de embalar” [B.G.C. 1932: 7].

Para além de corresponder à matriz etimológica que lhe devolve o significado semântico, a lusofonia veicula também noções que a investem de uma dimensão afectiva, por se ancorar no discurso celebrador da existência de laços afectivos entre Portugal e as suas ex-colónias, fundamentalmente por referência à ideia de uma língua comum. Apesar de se pretender veicular uma realidade passível de ser percepcionada como comunidade de língua, o discurso da lusofonia convoca e anima, em certa medida, a dimensão sentimental que permite insuflar a imaginação da mesma como comunidade de afectos. Em tese, as comunidades de pertença são tendencialmente projectadas de forma real e simbólica como espaços de afectos. Neste caso, a representação da lusofonia (enquanto comunidade de língua) não podia dispensar o trabalho de convocação dos afectos como suplemento capaz de fazer irrigar o sentimento de identificação e de pertença. Estamos assim perante um processo que não deixa de revelar as metamorfoses que os usos da memória histórica ganham em função das épocas e de acordo com as funcionalidades políticas e discursivas que lhes são incumbidas de cumprir.

Não podemos negar que, no contexto da representação da lusofonia, a convocação dos afectos é feita por referência à história, ao passado: a um passado que sub-repticiamente é convocado para ser imaginado como uma espécie de meta-história cuja narrativa poderá tornar possível o reconhecimento de um passado comum. Para além dos processos discursivos que indirectamente sobrevalorizam esta narrativa celebradora da lusofonia, parece também possível diagnosticar o próprio uso da história como uma espécie de bálsamo com o qual se pode cingir uniforme e homogeneamente todos os antigos espaços coloniais onde ainda se fala o português. Neste contexto, é como se a simples reivindicação de uma história ou de um passado comum legitimasse automaticamente a concepção de uma comunidade que permite a inserção dos diferentes povos que falam o português numa cadeia de filiação identitária homogénea. A retórica de um passado comum enquadra-se perfeitamente nas estratégias discursivas impostas pela necessidade de uma nova forma de representação da história e, subsequentemente, pela tentativa de insuflar o passado subjacente a essa história como uma espécie de “campo comum” ou reflexo a partir do qual todos se reviam analogamente na mesma imagem. É como se uma espécie de fórmula sintética – “passado comum” – revelasse susceptível de aglomerar as memórias e as diferentes formas de representação do passado que dá forma e conteúdo a essas mesmas memórias. Por isso, quando a imagem da lusofonia fica atrelada somente à explicitação simplista da ideia de passado comum, ela simplesmente corrobora a sua própria inscrição no processo da escrita de uma nova forma de representação identitária, com todos os reflexos perversos e os seus segredos de invisibilidade a ela subjacentes.

Independentemente de qualquer tentativa de conceber a lusofonia a partir do aforismo da língua e de um passado comuns, não podemos negligenciar que as diferentes sociedades que formam o universo lusófono revelam, todas elas, diferentes formas de lidar com a mesma representação. Isto significa que, nas antípodas da noção de lusofonia podemos diagnosticar os paradoxos inerentes à sua representação, tendo em conta a importância atribuída às memórias nacionais de cada um dos países do espaço lusófono na animação das suas representações identitárias e nacionalistas. Sendo assim, a dimensão afectiva que a lusofonia convoca não pode estar imune ao questionamento. Os limites da sua apropriação são também moldados pela interferência e sobreposição de outras referências que são indexadas tanto no reportório da memória oficial nacional e nas representações do imaginário colectivo de cada um dos países como também na concepção das representações sociais e individuais da identidade dos sujeitos ou grupos que pertencem ao designado espaço lusófono. Mesmo quando a problemática da imagem da lusofonia é deslocada para o campo das representações sociais ou individuais, ela não é incorporada com o mesmo significado na estruturação real e simbólica das representações identitárias dos diferentes sujeitos. Por exemplo, dos resultados de um estudo sobre a lusofonia e as representações sociais de portugueses e de africanos, Joaquim Valentim [2003: 146] salienta o seguinte:

“Mas se a lusofonia se mantém como um princípio organizador das representações sociais dos portugueses, não há concordância entre os portugueses e africanos a esse respeito: os portugueses valorizam-na, os africanos rejeitam-na.

Dito de outro modo, a este nível, a valorização da lusofonia não encontra correspondência da parte dos africanos que são, em boa medida, interlocutores por excelência dessa lusofonia. Mais ainda, os africanos não só manifestam uma posição contrária à dos portugueses em relação à lusofonia, como a importância que atribuem à sua identidade étnico-nacional se encontra associada negativamente à valorização da dimensão lusófona nas representações das semelhanças dos portugueses com outros povos”.

Sendo assim, podemos reforçar ainda que a dimensão valorativa da lusofonia é tributária da forma como esta é assumida por cada um dos países e, sobretudo, como ela é mais incorporada ou menos incorporada nas representações da imagem e da própria identidade de cada um deles. Em parte, esta maior ou menor incorporação resulta também da maior ou menor força da memória do “lugar” hierárquico que, em tempos de colonização, mediava as relações de poder entre Portugal as suas colónias.

Por outro lado, não podemos descurar os efeitos perversos que as representações hierárquicas (colónias/metrópole) postas em destaque pelo colonialismo, têm no condicionamento das modalidades de inclusão e de assunção plena de determinados legados, como todos os seus refl exos de visibilidade que se lhe podia atribuir. Esta asserção é cada vez mais pertinente quando conseguimos observar que a matriz da lusofonia se funde sobre a ideia de um legado do qual Portugal foi o grande depositário: mesmo quando não se celebra directamente, ela acaba sempre por protagonizar inconscientemente a narrativa de um centro a partir do qual se pode identifi car a matriz originária da língua através da qual todos os restantes espaços do mundo lusófono se encontram vinculados. Na esteira destas ideias, Eduardo Lourenço [2004: 179] foi peremptório em sublinhar a dimensão apoteoticamente portuguesa que acompanha a força representativa dos afectos vinculados à imagem da lusofonia:

“Só para nós, portugueses, a lusofonia e a mitologia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é imaginada como uma totalidade compatível com as diferenças culturais que caracterizam cada uma das componentes. Como portugueses, seria impossível e sem sentido não imaginar assim, pois somos o espaço matricial da língua portuguesa, levando-a connosco par as paragens que tocámos ou colonizamos, e onde estamos enquanto ela estiver e continuar a nos defini, aos nossos olhos e aos de outros, como interessados espiritual e vitalmente na sua irradiação, presença e metamorfose”.

A ideia de vinculação dos vários espaços a partir da referência à língua não deve exceder a representação das possibilidades de celebrar, em si mesma e com todos os seus limites, a própria comunicação.

Os excessos celebratórios de vinculação cultural dos vários espaços lusófonos a Portugal através da língua acabam sempre por glorificar uma memória: neste caso uma versão presente de glorificação do passado que, por vezes, ultrapassa a simples celebração da língua comum e as possibilidades de comunicação que ela proporciona, para se cair nos excessos de imaginação de uma comunidade de cultura passível de ser concebida, interpretada e reconhecida uniformemente por referência às marcas impressas por Portugal nas extensões que formam a dita comunidade lusófona. Esta forma de celebração discursiva da lusofonia é tributária da perspectiva colonial que, durante o Estado Novo, acompanhou a alegoria da missão colonizadora de Portugal: o mito da reprodução de Portugal em todas as latitudes do seu império. E, se é verdade que a imagem da lusofonia é devedora imprescindivelmente da memória da língua como um dos reflexos materiais e espirituais da aventura colonial e imperial de Portugal, também não é menos verdade que ela acaba por renovar, consciente ou inconscientemente, a nova forma de readaptação da mesma memória, dotando-a de um novo sentido operatório: estimular a ideia de afectividade, de sentimentos, de aproximações e de partilha comum.

Sob a forma de discursos dos afectos, a imaginação da lusofonia acaba por matizar um pouco as representações da memória que estabeleciam a própria condição de subalternidade dos então espaços coloniais portugueses: da posição afirmativamente hegemónica como Portugal se assumia e se impunha com a memória de todos os seus mitos nas relações coloniais, passou-se então para uma espécie de exaltação positiva desses legados, entre eles a língua, através do discurso de celebração afectiva, da concepção da lusofonia como espaço de afectos assegurado por uma memória que se pretende partilhada. Ou seja, mesmo quando reconhecemos que, através dos órgãos de propaganda e por referência à epopeia colonial e imperial, o Portugal do Estado Novo sempre animou formas afectivas de articulação da então metrópole com as suas colónias, porém, através de uma espécie de mapeamento da geografia dos afectos, o discurso da lusofonia faz uma reconversão da memória histórica e convoca para a necessidade de reconhecimento de uma espécie de comunhão das partes do mundo lusófono: o mito da eufonia lusófona. A mitologia que anteriormente narrava a grandeza imperial e colonial de Portugal e remetia as então colónias para uma condição de subalternidade “civilizacional”, entre outras, por força do elogio da língua, é reelaborada, readaptada e posta ao serviço de um discurso que, sem desconsiderar as actuais especificidades, pretende estabelecer uma imagem onde todos, provavelmente, se podiam rever e sentir (confortavelmente) representados. Portanto, ao propor uma espécie de celebração legitimadora de uma partilha comum, não se podem negligenciar as margens de sombras produzidas por aquilo que os processos selectivos da memória narram, mas que também eclipsam e escondem. Com isto queremos chamar a atenção para os formatos discursivos que a lusofonia ganha, tanto por força da influência das reminiscências da memória colonial e imperial, como também pela importância que a percepção e a visão da sua representação ganha em função dos espaços de enunciação e das formas da sua apropriação, com todas as virtudes e todos os reflexos perversos inerentes à plasticidade da própria memória. Tal como refere Fernando Catroga, “não se pode escamotear a ambiguidade da acção da memória: se por um lado, ela pode ser definida pelo que do passado é aceite no presente por todos os que a recebem, a reconhecem e a prolongam ao longo de gerações, por outro lado, tende-se a esconder que a corrupção do tempo (e a historicidade do homem) também atravessa as reactualizações e transmissões do recordado” [Catroga 2001: 26].

À margem da retórica (política, jornalista, académica, etc.) celebradora e propagadora da ideia de comunidade lusófona, ficam sempre soterradas as contradições das realidades quotidianas e banais onde actuam e vincam as formas desiguais de representação identitária dos sujeitos falantes desta mesma comunidade. Apesar de a língua ser a matriz fundamental de articulação da esfera lusófona, não podemos negligenciar a influência furtiva que o senso comum e as relações ordinárias estabelecidas a partir do quotidiano exercem nas formas de apropriação, imitação e reprodução da língua através da representação pseudo-correcta do “aportuguesamento” do sotaque, principalmente no contexto das relações entre portugueses e imigrantes ou descendentes de imigrantes dos países de língua oficial portuguesa. Também à margem da retórica dos afectos, podemos diagnosticar alguns contextos relacionais que o quotidiano não escamoteia nas suas várias lógicas de relações de poder e até de conflito, inflamados ainda pelas contradições da permanência das velhas (coloniais) representações identitárias mal resolvidas, como também pelos choques pós-coloniais das memórias individuais e colectivas latentes à imagem reminiscente do antigo colonizador e do antigo colonizado. Portanto, parece plausível considerar que as múltiplas faces que a realidade ganha em função das diferentes lógicas através das quais os diferentes sujeitos constroem, no quotidiano, as suas relações tanto afectivas como conflituosas, não são mediadas pela retórica dos afectos que o discurso da lusofonia veicula. Por isso, uma radiografia do quotidiano se impõe como necessidade de diagnosticar as contradições entre a força retórica da lusofonia (no centro discursivo que a propala) e a fraqueza da sua inscrição (nas margens subalternas) onde os vários mitos se sobrepõem.

Considerações finais: “retrato de família” numa casa mítica comum

“Herdámos um património riquíssimo de civilização: património de saber, de sentimentos, e bens, de solidariedade, de lembranças comuns” [B.G.C. 1934: 82].

Directa ou indirectamente, o debate sobre a lusofonia acaba sempre por exumar a matriz de pendor cultural e “espiritual” onde assenta uma parte do seu ideário. Se são já evidentes os esforços no sentido de fixação efectiva de um espaço de concertação designado de Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), no entanto, não podemos pensar que o discurso sobre a lusofonia se esgota na concepção institucional dessa organização de pendor essencialmente político e diplomático. Partindo do inquérito crítico sobre a forma como os discursos sobre a ideia de uma comunidade lusófona se alojam consciente e inconscientemente na glorificação dos mitos portugueses que sempre inflamaram a grandeza de Portugal e a legitimação da própria ideia de império, podemos então salientar que algumas das formas celebradoras da lusofonia não se conseguem desenvencilhar dos efeitos que a persistência desses mesmos mitos continuam a ter na colonização do imaginário português, enquanto espaço privilegiado de enunciação do próprio discurso sobre a lusofonia. Por um lado, não podemos perder de vista o peso que a ideia de império e a sua incorporação na identidade nacional portuguesa ganha desde as décadas finisseculares de Oitocentos (séc. XIX), sob o aforismo de fazer “cumprir Portugal” na sua tradição atlântica de manter o então império incarnado na África que, para muitos, representava o futuro indissociável da nacionalidade portuguesa, tal como salienta Maria Manuela Tavares Ribeiro [1998: 259]; por outro lado, também não é menos verdade que o mito do império como destino de Portugal foi também sacralizado pelo Estado Novo e convertido em “suporte dos discursos legitimadores do ultramar como “missão” nacional” [Rosas 1995: 20]. Sendo assim, torna-se pertinente não desconsiderar a forma como o mito do império permaneceu colado e incorporado na identidade nacional portuguesa, pelo menos oficialmente até à sua derrocada definitiva em 1974.

Subsequentemente, na reactualização da nova versão da identidade nacional, o discurso sobre a lusofonia reelabora uma nova visão e uma nova imagem procedente do trabalho de revisitação da memória do passado colonial e imperial de Portugal, uma vez que a tentativa de estabelecimento da ponte dos afectos passou pela renovação da imagem da pátria que fomos, através da sobrevalorização das heranças culturais, entre elas a língua, legadas por Portugal nas diferentes partes da sua peregrina missão “civilizadora”. Assim, a “invenção” da lusofonia renovaria a imagem nacional através da glorificação do legado da língua, agora elevada a elemento comum e de união, reajustando Portugal consigo mesmo e com o seu presente (“de súbito reduzido à estreita faixa atlântica” [Lourenço 2007: 49]), traçando um possível futuro a construir através da geografia imaginária que a língua possibilitaria.

Para além do mito do império, o retrato da lusofonia alimenta-se também de um outro mito relacionado com a especificidade (excepcional) do colonialismo português: neste contexto, o legado da língua não é contextualizado como parte integrante da imprevisibilidade que caracteriza a “tragédia” da corrupção e do acaso dos processos históricos, mas sim como resultado cultural herdado do humanismo universalista português legado nos diferentes espaços de língua ofi cial portuguesa.

Por esta razão, a narrativa que fixa a força da persistência da língua portuguesa nos antigos espaços do então império português não reconhece com o mesmo valor as influências socioculturais que, reciprocamente, esses mesmos espaços tiveram na modelação da língua portuguesa. Sendo assim, uma narrativa unidireccional acaba por fornecer condições que sacralizam o messianismo da obra colonial (visível no elogio da difusão da língua) e permitem conceber esses espaços como meros acréscimos de sobrevalorização da história colonial da antiga metrópole, através da persistência das marcas impressas pelos obreiros do império. Ou seja, consciente ou inconscientemente, uma narrativa unidireccional acaba sempre por remeter para uma posição de subalternidade as reciprocidades inerentes às relações seculares de dominação que a própria hegemonia do discurso colonial acaba por mascarar, em benefício de uma narrativa que sacraliza a herança da antiga metrópole.

Neste mesmo trilho encontra-se também o mito de um “mundo português”, com todas as suas adicionais representações luso-tropicalistas do “mundo que o português criou”, onde se imaginava possível identificar as constâncias e as heranças lusas que permitiam o agrupamento uniforme dos diferentes espaços num único bloco cultural. Tanto no senso comum como também nos espaços formais/oficiais de enunciação discursiva, são manifestas as reminiscências da ideologia luso-tropicalista na formatação da memória colonial de Portugal, com todas as suas persistências e desdobramentos pós-coloniais que ela ganha na celebração apoteótica e acrítica da lusofonia7. Nas malhas das representações inflamadas e embalsamadas pelo luso-tropicalismo, pode-se também identificar dois outros mitos complementares: primeiro, o da “vocação” colonial portuguesa, manifesta na sua especial propensão para o estabelecimento de relações de cordialidade e de afectividade com povos não europeus; segundo, o mito da universalidade dos valores inerentes ao processo “civilizador” e colonial português – “a acção portuguesa visava a transmissão aos povos autóctones de valores universais” [Alexandre 1979: 7]. Para além de dissimular as conflitualidades inerentes às relações de poder em contextos de dominação colonial, a perspectiva do primeiro mito acaba sempre por ganhar, consciente ou inconscientemente, versões metamorfoseadas em formatos por vezes paternalistas na memória das relações (passado/presente) dos portugueses com os povos das suas antigas colónias.

A partir do mito da universalidade dos valores portugueses (entre eles a língua) difundidos pelos espaços do então império, o discurso sobre a lusofonia embala no sonho de enquadrar a imagem histórica de Portugal na difusão “humanista” do seu património cultural – a língua – e persiste em infl amar as afectividades entre os espaços dispersos que a língua une por força da aparente ideia de partilha de uma “história comum”. Aliás, a tão propalada ideia de uma “história comum” não deve passar à margem de uma análise crítica, sobretudo quando tomamos em consideração que a centralidade da memória do lugar (histórico) de Portugal na esfera lusófona não é concebida na mesma proporção com a memória simbólica da importância que as diferentes colónias ocupavam na propagada e no imaginário imperial, assim como na dimensão política, económica, cultural e linguística que actualmente ocupam diferenciadamente os países do espaço dito lusófono.

Outro mito não menos presente nos propósitos aparentemente confessos da lusofonia vem sob a forma de um certo messianismo justificador da necessidade de Portugal continuar a marcar o seu lugar no mundo. Neste caso, a lusofonia seria uma forma de Portugal, enquanto sede privilegiado da esfera lusófona, se afirmar como centro principal desta geografia imaginária através do qual se poderia mediar as relações de aproximação dos países lusófonos com outros países da Europa e daqueles com estes. É como se a lusofonia constituísse uma das razões para que Portugal continuasse a revelar a sua importância na anexação desses espaços na sua órbita e, subsequentemente, granjear algum reconhecimento exterior em benefício dessa sua posição hegemónica na articulação e organização do espaço lusófono: daí, a necessidade de continuar a marcar o seu lugar no mundo.

O que não deixa de ser curioso é o facto de a realização desse messianismo português continuar dependente da necessidade de atrelar os espaços do antigo império (agora países independentes) para que Portugal afirme (novamente) o seu papel/lugar no mundo, agora sob a versão da lusofonia. Tal como assegura Valentim Alexandre, por vezes, “a análise crítica da questão colonial omite os elementos de continuidade que lhe estão subjacentes – e deixa intacta a narrativa identitária da nação portuguesa, fundada por grande parte na tradição imperial. (…) Os mitos e os traumas ligados ao império contribuíram decisivamente para conferir a essa narrativa um carácter bipolar, em que sucedem e muitas vezes se sobrepõem a crença num destino universal, numa missão a cumprir…” [Alexandre 2006: 39]. Por esta razão, Alfredo Margarido considera que “a criação da lusofonia, quer se trate da língua, quer do espaço, não pode separar-se de uma certa carga messiânica, que procura assegurar aos portugueses inquietos um futuro senão, em todo o caso razões e desrazões para defender a lusofonia” [Margarido 2000: 12].

Tudo isto sob o propósito de continuar a alimentar uma imagem idílica do mito da (excepcional) forma portuguesa de estar no mundo.

Parece legítimo considerar que a lusofonia não se esgota no comum uso da língua, mas sim em todos os outros desdobramentos e alinhamentos (culturais, económicos, políticos, científi cos, institucionais…) que o diálogo através da língua possibilita, facilita e proporciona [Cristóvão 2005: 654]8. Importa acrescentar que são várias as encenações que hoje tentam dar um sentido festivo à lusofonia.

No entanto, algumas dessas encenações actuais como, por exemplo, os designados jogos da lusofonia, não constituem uma aspiração original da contemporânea pós-colonial portuguesa. São originais enquanto motivos de celebrações daquilo que se propôs designar lusofonia. Mas quando contextualizadas como motivos ou eventos celebradores que procuram, sob o discurso da afectividade entre os povos do espaço lusófono, gerar novas formas de consenso e de imaginação de uma comunidade, os jogos da lusofonia actualizam, em parte, a versão da memória estado-novista que propalava a necessidade de organização periódica dos Jogos Imperiais Portugueses, enquanto intercâmbio desportivo entre a então metrópole e as colónias e “factor importantíssimo de portuguesismo, dando a este termo o sentido da criação de um espírito nacional idêntico em todos os cidadãos portugueses espalhados pelos diversos territórios de domínio lusitano” [B.G.C. 1934: 112]. Estamos cientes de que a contemporaneidade que marca os designados jogos da lusofonia ou a celebração da semana da lusofonia não correspondem aos fins patrióticos que alimentaram em parte o nacionalismo imperial do Estado Novo salazarista, cujo sonho de realização dos Jogos do Mundo Português parecia ser uma possibilidade de revelação do estímulo que nesta competição física agregava simbolicamente, “numa só alma, num só nome, num só nobre estímulo, quaisquer que sejam as diferenças de cor, de religião”, a juventude: esta seria, portanto, a expressão de “continuidade e de solidariedade da alma e do destino nacionais” e, ao mesmo tempo, o “mais empolgante testemunho de união” dos jovens de toda a parte de Portugal e do então mundo português [B.G.U. 1961: 216].

Entretanto, numa dimensão crítica podemos, até certo ponto, aceitar alguns limites de anacronismo que uma comparação estribada poderá eventualmente revelar. Por outro lado, parece legítimo não desconsiderar que, independentemente dos diferentes contextos temporais e dos diferentes motivos subjacentes à instituição dos jogos como modalidades de celebração dos afectos entre os povos dos espaços marcados pela presença portuguesa, estes registos acabam directa e indirectamente por se enquadrarem na matriz referencial que as englobam e as agrupam como espaços marcados por uma narrativa que as incorpora transversalmente na memória e na história de Portugal. Contudo, mesmo quando não se propala directamente as intencionalidades políticas dessas formas celebrativas, a convocação dos afectos através de encenações lúdicas não deixa de imbuir a memória da sua função religadora.

Em síntese, podemos considerar que a transparência relativa às funcionalidades da memória subjacentes às formas de celebração da lusofonia constitui ainda uma temática muitas vezes relegada para a periferia dos debates sobre as encenações que aspiram gerar formas de consenso e integração de vozes dissonantes. As discursividades inerentes aos actos de celebração da lusofonia podem sempre acabar por alimentar novos mitos a partir dos velhos fantasmas e fantasias que outrora povoaram e colonizaram (e que ainda colonizam) o imaginário português. Por isso, mesmo de forma lúdica, através dos jogos ou das celebrações das semanas da lusofonia, o mito de uma comunidade lusófona homogénea pode ser alimentado sempre que as formas discursivas da sua celebração inventam e convocam para uma adesão emocional (irreflectida) de identificação de todos, com base no sentido alucinatório de um sentimento de reconhecimento partilhado e consensual. Mesmo quando reconhecemos que estes contextos de identifi cação emocional ou sentimental não podem ser desligados também das formas subjectivas que os diferentes sujeitos experienciam na descoberta e simultânea redescoberta que um encontro casual poderá proporcionar relativamente às possibilidades de se comunicarem [Seixas 2007: 131-155], não podemos perder de vista os limites sempre questionáveis sobre a representação homogénea de uma suposta identidade lusófona. Por isso, com todos os afectos que ela convoca, o discurso sobre a lusofonia não pode ser subsidiário do mito da cordialidade e muito menos do pretenso “excepcionalismo” que se imagina ter caracterizado a relação de Portugal com os povos por ele colonizados e que, em determinadas retóricas, ganham formas discursivas saudosistas sob a forma de “encontro de culturas” [Almeida 1998: 237], tentando assim alimentar um pretenso sentido de afectividade entre os povos do universo lusófono. Neste sentido, deve-se olhar criticamente para a forma como “os mitos do Império – reproduzidos, recriados e manipulados até à exaustão – ocultam (hoje e ontem) a imensa diversidade dos jogos de identificação dos povos que se inscrevem nas margens da lusofonia” [Madeira 2003: 44].

Daí, impõe-se uma certa vigilância na exorcização dos velhos mitos em benefício do reconhecimento de um discurso renovado que não descarte o trabalho de problematizar o passado, a história e os conteúdos com que são insufladas as diferentes memórias dos diferentes países inseridos na geografia do mundo lusófono. O sonho de uma comunidade lusófona sempre esteve ligado à necessidade de afirmação de uma unidade que a partir de Portugal e do Brasil se tornava extensível aos outros países da esfera lusófona por força das “afinidades de sentimento e de cultura que iriam sobrepor-se às questões de soberania” [Pinto 2005: 307]. A ênfase posta na afectividade e na pertença a algo que é comum constitui um dos grandes artifícios da imaginação da própria ideia de comunidade de pertença. Se por um lado ela existe por se reconhecer na língua as possibilidades de comunicação (no sentido amplo que a noção de comunicação implica), por outro não podemos descartar a forma como este sentimento não se revela de forma unívoca entre os membros da sonhada comunidade.

Talvez um dos mitos contemporâneos da lusofonia (e que com ela arrasta outros mitos antigos) seja a ideia segundo a qual a persistência das antigas afinidades de sentimento e de cultura conseguem ultrapassar as questões de soberania. Em última análise, fica sempre a interrogação: em que medida a tentativa de consolidação política da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) se revela real a ponto da persistência das afinidades de sentimentos e de cultura se sobreporem a questões de soberania? Não podemos recusar a análise da história e das formas discursivas que os usos da memória implicam no domínio desta temática. Por isso, a tão propalada ideia de uma “história comum”, “sentimento comum”, “memória partilhada”, “afinidades de cultura”, etc., não deve passar à margem de uma problematização crítica, tendo em conta as formas desiguais de apropriação, de recordação/celebração/rememoração, como também os esquecimentos (intencionais e não intencionais) de alguns conteúdos dessa mesma história que se diz comum. Devemos ter sempre em atenção que a aparente positividade subjacente à ideia de uma “história comum” simplifica e redunda as relações desiguais que sempre marcaram os contextos de superioridade hegemónica do colonizador e de inferioridade subalterna imputada ao colonizado.

Contudo, não deixa de ser curiosa a forma como, em nome da retórica de uma “história comum” ou de afinidades de sentimento e de cultura, o antigo colonizado se torna discursivamente representado como o interlocutor directo e supostamente igual de uma relação outrora desigual em todas as suas modalidades práticas e simbólicas. Daí, se impor novamente a inquirição: o que é que caracteriza esta “história comum” senão as memórias das formas desiguais de relações de poder e das violências reais e simbólicas inerentes aos contextos de dominação/colonização? Não restam dúvidas que esta questão, em certa medida, condiciona e influencia a forma como os diferentes interlocutores do espaço lusófono incorporam a representação e a imagem da lusofonia como parte integrante da própria identidade nacional dos seus países. Por exemplo, nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), este facto pode ser diagnosticado através da pertinência quotidiana, simbólica e identitária das línguas nacionais em relação ao lugar oficial do português como “língua de unidade nacional” [Pérez 2000: 613], mas “não a que confere uma «unidade»”, uma vez que “o português é aí, tão somente, uma das línguas existentes” [Padilha 2005: 18].

Ou seja, tal é o limite da deficiente incorporação e assunção plena da ideia de uma identidade lusófona comum, em detrimento da força que as memórias e as narrativas pós-independência de cada um dos países lusófonos exercem na cristalização dos mitos que dão sentido às suas próprias identidades e representações nacionais. Este facto, para além de atestar a problemática da sobreposição das memórias e dos lugares (cimeiros ou subalternos) que determinadas referências ocupam nas narrativas identitárias, comprova também o diferente investimento que a representação e a incorporação identitária da língua ganha em função dos países e, inclusive, entre os diferentes grupos sociais ou grupos étnicos de um mesmo país [Pereira 2005: 121-142].

Tal como assegura criticamente Eduardo Lourenço [2004: 180], “nenhum dos povos lusófonos se sente empenhado, como nós [portugueses], na visão que a lusofonia induz e, muito menos, nos fantasmas não muito antigos que a assimilavam à esfera lusíada”. Aliás, não podemos perder de vista a forma como a representação da lusofonia também se entrecruza com outras memórias susceptíveis de articular uma história comum vista sob o ponto de vista da resistência anti-colonial. Por isso, embora não tendo actualmente a mesma força com que se revelou no contexto colonial, não podemos desconsiderar a importância da memória da resistência anti-colonial como uma referência a partir da qual as então colónias africanas se reviam e se representavam solidariamente, inclusive no período pós-independência, (como um conjunto – os cinco) na luta contra o colonialismo e na consolidação das independências.

Sendo assim, tudo indica que “as incidências da história laboram no sentido de desagregar os «lusófonos»” [Nascimento 2007: 125].

Portanto, quando o discurso celebrador da lusofonia fica pela simplista ideia da retórica dos afectos, das afinidades de sentimento e de cultura, inflamando uma adesão emocional de todos perante a ideia de representação de uma unidade, fica sempre por clarificar aquilo que esta mesma retórica esconde e distorce nesta criteriosa selecção dos discursos dos afectos convocados por referência à recordação daquilo que se considera memorável e subsequente esquecimento de conteúdos não dignos de rememoração. Perante a pluralidade das memórias e histórias de cada um dos países lusófonos, a uniformidade e a direccionalidade do discurso da lusofonia dissimula uma parte substancial das conflitualidades inerentes à temporalidade das relações asseguradas pela hegemonia colonial. Sendo assim, quando a dualidade rememoração/esquecimento fica pela convocação simplista dos afectos como sinal de ausência de conflitos, a lusofonia permanece sempre imune a uma problematização dos conteúdos que lhe dão um sentido exclusivamente celebratório.

Por isso, torna-se necessária a “superação definitiva das clássicas ideologias” [Neves 2000: 18], de modo que o passado possa ser trabalhado de forma mais problematizante e menos celebradora [Lança 2008: 46], uma vez que “cada acto de recordação constitui, no essencial, um refinado ensaio de esquecimento dos «actos de violência» material e simbólica inquestionavelmente envolvidos no «modo português de estar no mundo»” [Jerónimo 2009]9. Assim, mais do que tentar validar a ideia de partilha de um sentimento comum entre os portugueses e aqueles que formaram objecto da sua expansão colonial [Thomaz 2002: 57], deve-se sobretudo contextualizar as histórias e as memórias a partir das quais os diferentes países lusófonos reescrevem as suas narrativas coloniais e estabelecem as suas representações identitárias nacionais e nacionalistas pós-coloniais. O discurso da lusofonia não deve cingir-se à selecção e celebração selectiva do passado e da história mas deve passar também pelo reconhecimento das diferentes memórias e das diferentes formas de percepções de uma história (que se diz comum/partilhada), mas que ganha versões e olhares diferenciados de acordo com o ponto lusófono a partir do qual se lança o olhar. Possivelmente, este reconhecimento poderá facilitar a exorcização de alguns mitos e fantasmas que ainda hoje animam a narrativa hegemónica da própria lusofonia e retarda o próprio processo catártico das memórias onde se alojam estes mitos. Neste caso, “interessa lidar com subjectividades e particularidades, contextualizando de onde vêm estas relações, e não com abstractos conjuntos de países que, além da língua e de episódios históricos, não se revêem necessariamente nesse bonito retrato de família” [Lança 2008: 63] que faz da lusofonia uma espécie de casa mítica comum.

Fontes

Boletim Geral das Colónias, nº.26, Ano III, 1927.

Boletim Geral das Colónias, nº.35, Ano IV, 1928.

Boletim Geral das Colónias, nº.76, Ano VII, 1931.

Boletim Geral das Colónias, nº.81, Ano VIII, Março, 1932.

Boletim Geral das Colónias, nº.103, Ano X, Janeiro, 1934.

Boletim Geral das Colónias, nº.106, Ano X, Abril, 1934.

Boletim Geral das Colónias, nº.115, Ano XI, Janeiro, 1935.

Boletim Geral das Colónias, nº.117, Ano XI, Março, 1935.

Boletim Geral das Colónias, nº.168, Ano XV, Junho, 1939.

Boletim Geral das Colónias, nº.184, Ano XVI, Outubro, 1940.

Boletim Geral das Colónias, nº.192, Ano XVII, Junho, 1941.

Boletim Geral das Colónias, nº.197, Ano XVII, Novembro, 1941.

Boletim Geral das Colónias nº.204, Ano XVIII, Junho, 1942.

Boletim Geral do Ultramar, nº.317, Ano XXVII, Novembro, 1951.

Boletim Geral do Ultramar, nºs.361-362, Ano XXXI, Julho/Agosto, 1955.

Boletim Geral do Ultramar, nº.402, Ano XXXV, Dezembro, 1958.

Boletim Geral do Ultramar, nºs.429-430, Ano XXXVII, Março/Abril, 1961.

Boletim Geral do Ultramar, nº.478, Ano XLI, Abril, 1965.

Boletim Geral do Ultramar, nºs.505-506, Ano XLIII, Julho/Agosto, 1967.

Boletim Geral do Ultramar, nº.528, Ano XLV, Junho, 1969.

Boletim Geral do Ultramar, nº.535, Ano XLVI, Janeiro/Junho, 1970.

Separata do «Boletim» da Sociedade de Geografia de Lisboa, Julho/Dezembro, 1964.

Referências bibliográficas

ALEXANDRE, Valentim

2006: “Traumas do Império. História, Memória e Identidade Nacional”, Cadernos de Estudos Africanos, nº 9-10, pp.23-41.

2000: Velho Brasil Novas Áfricas. Portugal e o Império (1808-1975), Porto: Edições Afrontamento.

1979: Origens do Colonialismo Português Moderno, Lisboa: Sá da Costa Editora.

ALMEIDA, Miguel V. de

2000: Um Mar da Cor da Terra. Raça, Cultura e Política da Identidade, Oeiras: Celta Editora.

1998: “O regresso do luso-tropicalismo – nostalgias em tempos pós-coloniais”, in: Essas outras histórias que há para contar, Colóquio internacional “Em tempo de Expo há outras histórias para contar”, Lisboa: Edições Salamandra, pp.236-243.

CASTELO, Cláudia

2007: “O Luso-tropicalismo, um mito persistente”, Le Monde Diplomatique, nº 5, (edição portuguesa), Março.

2006: “Memórias coloniais: práticas políticas e culturais entre a Europa e a África”, Cadernos de Estudos Africanos, nº 9/10, pp.9-21.

1998: «O Modo Português de Estar no Mundo»: O luso-tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa (1933-1961), Porto: Edições Afrontamento.

CATROGA, Fernando

2001: Memória, História e Historiografia, Coimbra: Quarteto Editora.

CUNHA, Luís

2006: “Terras lusitanas e gentes dos brasis: A Nação e o seu Retracto Literário”, https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/4677, Abril, pp.1-26, <2.Agosto.2010>.

CURTO, Diogo Ramada

2009: “A memória dos descobrimentos, da expansão e do império colonial”, Le Monde Diplomatique, nº 35 (edição portuguesa), II Série, Setembro

CRISTÓVÃO, Fernando (dir. e coord.)

2005: Dicionário Temático da Lusofonia, Lisboa: Texto Editores.

DOMINGOS, Nuno

2009: “Memória nacional e cultura mediática”, Le Monde Diplomatique, nº.35 (edição portuguesa), II Série, Setembro

FREYRE, Gilberto Freyre

2003: Casa Grande e Senzala, Lisboa: Edição Livros do Brasil.

1940: O Mundo que o Português Criou, 2ª edição, Lisboa: Edição Livros do Brasil.

GEFFRAY, Christian

1997: “Le Lusotropicalisme Comme Discours de l’Amour Dans la Servitude”, Lusotopie, Paris: Éditions Karthala, pp.361-372

HALL, Stuart

2006: A Identidade Cultural na Pós-modernidade, 11ª edição, Rio de Janeiro: DP & A Editora.

JERÓNIMO, Miguel B.

2009: “As marcas de Portugal: ensaios sobre o esquecimento”, Le Monde Diplomatique, nº.35 (edição portuguesa), II Série, Setembro.

JERÓNIMO, Miguel B. & Nuno DOMINGOS

2007: “O «grémio da civilização»: do indígena ao emigrante”, Le Monde Diplomatique, nº.5, (edição portuguesa), Março.

LANÇA, Marta

2008: “A lusofonia é uma bolha”, Jogos sem Fronteiras, nº 0, Julho, pp.42-65.

LÉONARD, Yves

2000a: “O Império Colonial Salazarista”, in: F. Bethencourt & K. Chaudhuri (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol.5, Lisboa: Temas e Debates, pp.10-30.

2000b: “O Ultramar Português”, in: F. Bethencourt & K. Chaudhuri (dir.), História da Expansão Portuguesa, vol.5, Lisboa: Temas e Debates, pp.31-50.

1997: “Salazarisme et Lusotropicalisme, Histoire d’une Appropriation”, Lusotopie, Paris: Éditions Karthala, pp.211-226.

LISBOA, João Luís

2009: “10 notas sobre os confl itos no tempo”, Le Monde Diplomatique, nº.35 (edição portuguesa), II Série, Setembro.

LOURENÇO, Eduardo

2007: O Labirinto da Saudade. Psicanálise Mítica do Destino Português, 5ª edição, Lisboa: Gradiva.

2004: A Nau de Ícaro seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, 3ª edição, Lisboa: Gradiva.

MADEIRA, Ana Isabel

2003: “Sons, Sentidos e Silêncios da Lusofonia: Uma reflexão sobre os espaços-tempos da língua portuguesa”, Cadernos Prestige, 18, Lisboa: Educa, pp.5-57

MARGARIDO, Alfredo

2000: A Lusofonia e os Lusófonos: Novos Mitos Portugueses, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.

MARTINS, Moisés de Lemos

2004: “Lusofonia e luso-tropicalismo. Equívocos e possibilidades de dois conceitos hiper-identitários”, https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/1075, pp.1-15 <2.Agosto.2010>.

MATA, Inocência

2006: “Estranhos em permanência: a negociação da identidade portuguesa na pós-colonialidade”, in: Maria R. Sanches (org.), Portugal não é um país pequeno. Contar o império na pós-colonialidade, Lisboa: Cotovia, pp.285-315.

MATOS, Sérgio Campos

2002: “História e Identidade Nacional. A formação de Portugal na Historiografia Contemporânea”, Lusotopie, Paris: Éditions Karthala, pp.123-139.

MOTA, Guilherme C.

1991: “Democracia e Desigualdades Sociais: em busca de uma memória comum”, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 32, pp.35-56.

NASCIMENTO, Augusto

2007: “A Lusofonia Para Além dos Afectos e dos Adornos. As Premissas de um (Possível) Saber Partilhado”, Relações Internacionais, nº 15, pp.125-132.

NETO, Maria da Conceição

1997: “Ideologias, Contradições e Mistificações de Angola no Século XX”, Lusotopie, Paris: Éditions Karthala, pp.327-359.

NEVES, Fernando S.

2000: Para uma Crítica da Razão Lusófona: Onze teses sobre a CPLP e a Lusofonia, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.

PADILHA, Laura C.

2005: “Da construção identitária a uma trama de diferenças. Um olhar sobre as literaturas de língua portuguesa”, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 73, pp.3-28.

PEREIRA, Luena N. N.

2005: “Diversidade Linguística e Identidade Nacional: Investigando afi rmações alternativas de nacionalidade em Angola em cultos religiosos”, in: Teresa C. Silva et al. (org.), ‘Lusofonia’ em África. História, Democracia e Integração Africana, Dakar:

Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África, pp.121-142.

PÉREZ, Michel

2000: “Les enjeux de la lusophonie. Le portugais, langue de communication internationale”, Lusotopie, Paris: Éditions Karthala, pp.610-620.

PINTO, José F.

2005: Do Império Colonial à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: Continuidades e Descontinuidades, Lisboa: Ministério dos Negócios Estrangeiros.

RIBEIRO, Margarida Calafate

2004: Uma História de Regressos: Império, Guerra e Pós-colonialismo, Porto: Edições Afrontamento.

RIBEIRO, Maria Manuela Tavares

1998: “Portugal Entre o Passado e o Futuro. Reencontro da Tradição Atlântica”, in: El Dia Después. España y sus ex-colonias trás el Desastre del 98, Madrid, pp.257-290.

ROSAS, Fernando

1995: “Estado Novo, Império e Ideologia Imperial”, Revista de História das Ideias, vol. 17.

SANTOS, Boaventura de Sousa

2001: “Entre Prospero e Caliban: Colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade”, in: Maria Irene Ramalho & António Sousa Ribeiro (org.), Entre Ser e Estar. Raízes, Percursos e Discursos da Identidade, Porto: Edições Afrontamento, 2001, pp.23-85.

SEIXAS, Eunice C. do N. C.

2007: “Discursos Pós-Coloniais sobre a Lusofonia: Comparando Agualusa e Saramago”, Cronos, nº 1, v. 8, pp.131-155.

SOUSA, Helena

2005: “The mobilization of the ‘Lusophony’ concept. The case of RTP International channels”, https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/3073, <2.Agosto.2010>.

2000: “Os Media ao Serviço do Imaginário: Uma Reflexão sobre a RTP Internacional e a Lusofonia”, https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/3073, <2.Agosto.2010>.

THOMAZ, Omar R.

2002: “Tigres de Papel: Gilberto Freyre, Portugal e os países africanos de língua oficial portuguesa”, in: Cristiana Bastos et al. (coord.), Trânsitos Coloniais: diálogos críticos luso-brasileiros, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, pp.39-63.

TORGAL, Luís Reis; Fernando T. PIMENTA & Julião Sousa SOARES

2008: Comunidades Imaginadas: Nação e Nacionalismos em África, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

TORGAL, Luís Reis

2003: “Do «Império» às «Independências». Colonialismo, Anticolonialismo e Identidades Nacionais”, Estudos do Século XX, nº 3, pp.7-15.