Manifesto «Lusofóbico», crítica da identidade cultural «lusófona» em Cabo Verde

Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jabuti.

Oswald de Andrade, 1928.

Por uma operação antropofágica pós-colonial

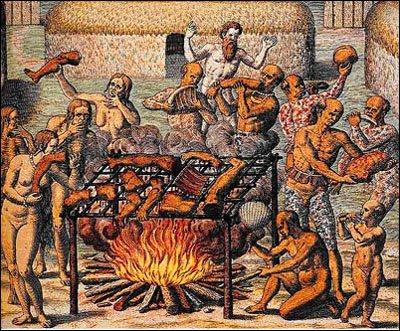

A referência de Oswald Andrade ao Jabuti, «[r]éptil da ordem dos quelônios e da família das tartarugas; habitante das matas brasileiras, nas religiões indígenas representa a perseverança e a força» (Teles, 1976), citado acima, mostra nitidamente como a inspiração do Movimento Antropofágico vai beber da prática dos índios tupis que se baseava em devorar seus inimigos. Não qualquer um, apenas os bravos guerreiros. É daí que provêm, efectivamente, a inspiração da noção de antropofagia. De acordo com Suely Rolnik, «[r]itualizava-se assim uma certa relação com a alteridade: selecionar seus outros em função da potência vital que sua proximidade intensificaria; deixar-se afetar por estes outros desejados a ponto de absorvê-los no corpo, para que partículas de sua virtude se integrassem na química da alma e promovessem seu refinamento» (Rolnik; 1998: 3).

Tendo como figura de proa Oswald de Andrade, a partir da publicação de «O Manifesto Antropofágico» em Maio de 1928 na Revista Antropofagia, o assim chamado Movimento Antropofágico foi uma importante tendência do Modernismo no Brasil nos anos vinte do século XX. Com uma matriz «dadaísta» e uma prática construtivista transfiguradas, tal movimento, na visão de Rolnik, «marca uma diferença no cenário internacional do Modernismo, mesmo que desconhecida», e nos anos trinta do mesmo século «a antropofagia ganha no Brasil um sentido que extrapola a literalidade do ato de devoração praticado pelos índios. O Movimento Antropofágico extrai e reafirma a fórmula ética da relação com o outro que preside este ritual, para fazê-la migrar para o terreno da cultura. Neste movimento, ganha visibilidade a presença atuante desta fórmula num modo de produção cultural que se pratica no Brasil desde sua fundação» (Idem: 3).

A crítica irónica subjacente ao título deste artigo se inspira no «Manifesto Antropófago», de Oswald de Andrade, para tentar proceder a uma desconstrução da propagada ideia da existência de uma identidade cultural «lusófona» em Cabo Verde, que se encontra arreigada na produção académica da elite intelectual, ou letrada, crioula desde o período colonial ao período após a independência. Esta escolha parte essencialmente do facto de o «Manifesto Antropófago» e do movimento antropofágico no geral, encerrarem uma potencialidade pós-colonial (Santos, 2006; Bhabha, 2007; Varela, 2009) que ultrapassa inclusive a visão desenvolvida pelos seus criadores, e posteriores defensores ou seguidores, como é o caso de Rolnik.

Alguns detractores do Movimento Antropofágico consideram que este deu continuidade à postura subalterna, pois não fez nada mais do que apossar-se do «primitivo idealizado», este Outro utópico que a crítica europeia engendrou naquele momento. O «não europeu» continuaria assim discriminado como exótico, e a única coisa que teria mudado é que, de excluído, ele passa a celebrado. Perante esta interpretação, Rolnik defende que aquela «(…) parece ignorar que a força da Antropofagia é justamente a afirmação irreverente da mistura que não respeita qualquer espécie de hierarquia cultural a priori, já que para este modo de produção de cultura todos os repertórios são potencialmente equivalentes enquanto fornecedores de recursos para produzir sentido, e é só isto o que conta» (Idem: 5-6).

Como se pode inferir, a autora, à semelhança de outros (Freyre, 1957; Andrade, 1988; Bandeira, 1973), coloca o enfoque na forma como uma atitude antropofágica celebra a hibridação e mestiçagem cultural existente no espaço brasileiro, sendo que, nas suas palavras, a antropofagia «(…) encarna toda a heterogeneidade dinâmica da consistência sensível de que é feita a subjetividade de qualquer brasileiro, a qual se cria e recria como efeito de uma mestiçagem infinita – nada a ver com uma identidade» (Idem: 4) Essa negação da identidade cultural ou a defesa da sua porosidade fica bem patente quando diz:

Assim o índio ou o negro não são investidos como humanidade boa, portadora de uma verdade a ser engolida, contrapostos ao europeu, que seria a humanidade má, distante da verdade, a ser vomitada. Como escreve Darcy Ribeiro, os brasileiros são «tão deseuropeus, como desíndios e desafros», pois o critério de seleção para o ritual antropofágico na cultura não é o conteúdo de um sistema de valor tomado em si, mas o quanto funciona, com o que funciona, o quanto permite passar intensidades e produzir sentido. E isto nunca vale para um sistema como um todo, mas para alguns de seus elementos, que se articulam com elementos de outros sistemas, perdendo assim qualquer conotação identitária (Idem: 6).

Fazendo uma ligação entre o período histórico em que emerge o Movimento Antropófago, década de 20 do século XX, e o panorama actual, a defesa de que o «ritual antropofágico na cultura» deve constituir hoje a palavra de ordem surge nitidamente a partir da ideia, exposta pela autora, de que «(…) o desmanchamento, já nos anos 20, da divisão do mundo entre ‘colonizados’ e ‘colonizadores’», vai projectar ou conferir as bases e as raízes de tal reivindicação ritualista totalitária, ao afirmar o seguinte:

Se naquele momento este desmanchamento mal começava a esboçar-se, hoje, na era do neoliberalismo globalizado, definitivamente tais figuras não cabem mais. O eixo de relações de força deslocou-se de terreno e mudou suas figuras. Os pares que definiam o conflito político na modernidade se embaralharam. Já não se trata mais de uma soberania do tipo colonial: a potência hegemônica não enfrenta mais seu Outro, não há mais exterioridade, pois ela estende progressivamente suas fronteiras até abarcar o conjunto do planeta (Idem: 7).

Não sendo o propósito deste trabalho incidir sobre os caminhos que, do nosso ponto de vista, uma operação antropofágica deveria ter seguido, e deve seguir no presente, no Brasil, a nossa crítica ao Movimento Antropófago brasileiro e aos actuais seguidores se aplica, essencialmente, à seguinte questão: existe uma propositada ignorância das reais condições (materiais) que precedem a uma suposta selecção dos elementos de um «sistema de valor» que «permite passar intensidades e produzir sentidos», o que leva a que, na prática, sejam os elementos da cultura eurocêntrica a prevaleceram, e ainda predominam, nesse ritual. No fundo a questão que se põe é o de saber: quem faz essa escolha?

O mais significativo ainda é que nessa pseudo tentativa de resgate das culturas subalternas que compõem a mestiçagem defendida - nesse caso a indígena e a negra -, nota-se, nos trabalhos produzidos por esse movimento, um privilegiar dos elementos indígenas em detrimento dos afro-negros, como é a situação, por exemplo, do «Manifesto Antropófago» de Oswald de Andrade onde existem apenas referências aos primeiros, apesar de Andrade ter um interesse político específico nesta questão já que propõe o repúdio ao aculturamento dos índios pela civilização branca cristã e ocidental como se transparece na seguinte asserção: «Contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de D. Antônio de Mariz» (Andrade, 1990).

Esta visível ausência do elemento afro-negro, alimentada principalmente por posteriores seguidores do Movimento, contribui para que este adquirisse um carácter puramente cosmético, na medida em que se legitimou uma suposta mestiçagem em que a presença branca é assegurada pela propriedade da própria reivindicação da mestiçagem, pela ausência textual dos negros, apesar da incómoda presença física, pela presença textual dos indígenas mas cujo genocídio físico e epistémico impede a sua presença carnal permitindo uma incorporação despreocupada dos seus elementos culturais nas produções literárias do Movimento, pois não constituem, de facto, um perigo ou uma ameaça à esta elite literária e académica brasileira da época e da actualidade. Esta elite, apesar de «branca», se diz, ou quer ser, mestiça, utilizando o argumento e a linguagem da mestiçagem, ou da valorização do mestiço. Do nosso ponto de vista, isso apenas contribui para uma contínua invisibilização daqueles que, no contexto das suas vivências e lutas quotidianas, se assumem ou querem se assumir, por exemplo, como negros, como brancos ou como indígenas, situação que, no caso brasileiro, no que toca aos negros, se encontra numa deriva crescente.

O nosso distanciamento em relação ao Movimento Antropófago e aos seus seguidores, e não à potencialidade pós-colonial que a operação antropofágica encerra, prende-se, fundamentalmente com o facto desse Movimento ter se quedado «no mundo da lua», e da cultura, e ter prescindido da componente terrena, carnal ou canibal, metaforicamente falando, ao se recusar a ver e a combater a contínua persistência do colonialismo interno e do neo-colonialismo no Brasil, da economia política colonial que continua a subalternizar os negros e os índios do país em detrimento do lado branco e europeu da propalada mestiçagem.

Nós, em contraponto por exemplo à Suely Rolnik, concebemos uma operação antropofágica que não dilua a diferença e a identidade cultural de grupos sociais inseridos em diferentes contextos de luta, mas que potencie a negociação e troca inter-cultural que permitam, no campo das actuais lutas culturais, políticas e sociais, o forjar de alianças estratégicas e apropriações recíprocas que visem o atingir de objectivos comuns como, por exemplo, o do reconhecimento da igualdade e da diferença.

O caso de Cabo Verde encerra algumas semelhanças e diferenças do brasileiro. A semelhança que nos interessa destacar aqui, comum a muitos países que estiveram sob domínio colonial europeu, é a persistência da «branquitude» como valor máximo a atingir em termos de representação social, cultural e política, e a diferença radica no predomínio de uma pequena elite intelectual e académica que se diz e se quer mestiça, embora maioritariamente negra, e que utiliza a linguagem ou o discurso da mestiçagem e/ou da «branquitude» como forma de ascensão social, cultural e política e de manutenção do seu status quo. É tendo em atenção o crescente perigo de o campo de produção de conhecimentos em Cabo Verde - no contexto da actual consolidação do ensino superior universitário no país - ser direccionado no sentido de a academia se tornar, cada vez mais, num centro de poder e de reprodução de poder da referida elite (Varela, 2006, 2009), é que propomos uma «operação antropofágica» pós-colonial com vista à prossecução de uma justiça cognitiva em Cabo Verde, aliado a uma justiça cultural, social e política1.

É a persistência da branquitude, aplicada à produção de conhecimentos em Cabo Verde, que provoca simultaneamente a insipiência e invisibilidade desta, consubstanciando-se no que Quijano (2002) apelida de «colonialidade do saber» ou seja, esta colonialidade é um dos mecanismos pela qual, concretamente, a suposta identidade cultural lusófona é imposta, consumida e reproduzida pela incipiente academia sendo que no imaginário social esta mentalidade colonial é expressa de várias formas, e o caso cabo-verdiano não é o único. Apontamos o caso da Martinica, nas chamadas Antilhas francesas das Caraíbas, considerada uma sociedade crioula por excelência tal como a cabo- verdiana, sobre a qual, em 1957, Frantz Fanon, na sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas, diz o seguinte a respeito dos emigrados antilhanos da elite:

É assim um desembarcado. Já não compreende o dialecto, fala da Ópera, que talvez só de longe tenha avistado, mas sobretudo adopta uma atitude crítica a respeito dos seus compatriotas. Diante do menor acontecimento comporta-se de modo original. É aquele que sabe. Revela-se pela sua linguagem (Fanon; 1975: 38).

Se se citar esta frase perante uma plateia de cabo-verdianos, ela pode não aparecer muito estranha pela seguinte razão: Parece que o Fanon está a falar dos «desembarcados» cabo-verdianos, e estes, como facilmente se infere, são os imigrantes, principalmente, neste caso, os que se fizeram a sua formação intelectual na ex-metrópole ou na diáspora. Nós admitimos que após a leitura inicial dessa frase pensamos: «ele parece que está a falar de mim, quando terminei a licenciatura». E somos conscientes de que ainda hoje essa arrogância eurocêntrica emerge pelos poros da nossa produção académica como se nota, por exemplo, na escrita e linguagem complicada, ou codificada, que para além de uma parte do mundo académico do Norte Global, é infelizmente inteligível, incompreensível ou pouco interessa à maioria das populações.

Continuemos com Fanon:

(…) [C]onhecemos e continuamos a conhecer Antilhanos que se sentem vexados quando os tomam por Senegaleses. É que o Antilhano é mais «evoluído» do que o Negro de África: entenda-se, que está mais perto do Branco (…) (Idem: 4). (…) [O] Antilhano não se pensa Negro, pensa-se Antilhano. O preto vive em África. Subjectivamente, intelectualmente, o Antilhano comporta-se como um Branco. Ora, ele é um preto. E disso se vai aperceber uma vez chegado à Europa, e, quando se falar de pretos, ele saberá então que se trata dele, tanto como do senegalês (Idem: 160)2 Numa brilhante análise da citada obra de Fanon, Homi Bhabha nos diz: «‘Pele negra, máscaras brancas’ não é uma divisão precisa; é uma imagem duplicadora, dissimuladora do ser em pelo menos dois lugares ao mesmo tempo, que torna impossível para o évolué desvalorizado, insaciável (um abandono neurótico, afirma Fanon) aceitar o convite do colonizador à identidade: ‘você é um médico, um escritor, um estudante, você é diferente, você é um de nós.’ É precisamente naquele uso ambivalente de ‘diferente’ – ser diferente daqueles que são diferentes faz de você o mesmo – que o Inconsciente fala da forma da alteridade, a sombra amarrada do adiamento e do deslocamento. Não é o Eu colonialista nem o Outro colonizado, mas a perturbadora distância entre os dois que constitui a figura da alteridade colonial – o artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro. É em relação objeto impossível que emerge o problema liminar da identidade colonial e suas vicissitudes» (Bhabha; 2007: 276)..

De igual modo, estas frases soam poderosamente como estranhamente familiares. Bastaria o exercício, à laia de exagero, de trocar o termo «antilhano» pelo «cabo-verdiano». Uma rigorosa pesquisa empírica nas ilhas de Cabo Verde permitiriam, certamente, confirmar essa asserção, embora o trabalho inovador da autora cabo-verdiana Eufémia Rocha, intitulado Mandjakus são todos os africanos, todas as gentes pretas que vêm da África: estigma e xenofobia em Cabo Verde (2009), já fez emergir a ponta do iceberg ao espelhar a discriminação racial e xenófoba que muitos imigrantes de outras nacionalidades vizinhas da África Ocidental e não só, enfrentam neste país, principalmente na cidade da Praia, capital do país, onde o seu número é maior.

Uma investigação de tal calibre permitiria a desconstrução, por exemplo, da expressão cabo-verdiana «djan Branku dja!» [«agora já sou Branco!»] por vezes utilizada pela população em geral, sem distinção de carácter social, económica ou política3. Do nosso ponto de vista, os que não se importam com a «areia atirada aos olhos», podem afirmar que a expressão é inócua e que, no máximo, remete metaforicamente para a condição dos negros cabo-verdianos que, durante o período colonial e da vigência da sociedade escravocrata, se elevavam à categoria dos chamados «brancos de terra». Mas, para nós, o sinónimo de djan Branku dja hoje é, efectivamente, para além da retórica ocidental e lusófona de «desenvolvimento» e «modernização», também sinónimo de «parceria especial», ou de «estatuto especial», vigorosamente defendida pela actual elite política e intelectual cabo-verdiana em relação à União Europeia. Esta defesa tem nítidas semelhanças com a luta pelo estatuto de «ilhas adjacentes» protagonizada pela elite burocrática autóctone no período colonial, mais particularmente na década de trinta do século passado, situação que a antiga metrópole, Portugal, chegou a veicular, ou seja, de conferir a Cabo Verde o mesmo estatuto que Açores e Madeira4. Isso espelha a persistência da herança da linguagem colonial ou, se quisermos, na colonialidade do Saber, que vai pautando as posições da elite política e intelectual em Cabo Verde.

A essa herança colonial, que a maioria dos intelectuais cabo-verdianos se encontra mergulhada, chamamos de dupla insularidade: a primeira obviamente geográfica – devido a ilhas fisicamente espalhadas no atlântico africano, mas a outra, é uma insularidade que o intelectual considera «intolerável», que é a sua condição de negro/mestiço. Muitos não se comprazem na sua insularidade ontológica, e [p]ara ele só existe uma porta de saída e ela dá para o mundo branco. Daí a preocupação permanente de atrair a atenção do Branco, a ansiedade de ser poderoso como o Branco, a vontade determinada de adquirir as propriedades de revestimento, isto é, a parte de ser ou de ter que entra na constituição de um eu. (…) [É] pelo interior que o Negro vai tentar atingir o santuário branco. A atitude reenvia à intenção (Fanon; 1975: 64).

A música constitui, juntamente com as estórias orais, um dos poucos espaços de produção de conhecimentos em Cabo Verde onde é possível encontrar retratos da mentalidade que se pode apelidar de djan branku dja. O conjunto musical denominado Bulimundo - que na década de oitenta do século passado revolucionou o Funaná, um dos géneros musicais mais conhecidos do país - chegou mesmo a intitular o seu primeiro álbum, em 1978, com uma melodia denominada djan branku dja. Na letra desta música é possível vislumbrar uma crítica subtil ao modo de «ser» imperante na sociedade cabo- verdiana nomeadamente à forma como a referida mentalidade transforma os seus elementos em sujeitos simultaneamente cínicos e subservientes:

N’ta kontra ku bó na rua n’ta mostrabu nha dentona,

N’ta xinta n’ta ri ku bó, bu ta pensa ma mi é bu amigu;

La di riba na nha trabadju, chefi grandi gosta di mi,

Di serbenti n’bira kapataz, kapataz bira serbenti;

Nha korpu sta bem dispostu, nha barriguinha dja bira grandi, La na casa ka tem problema, nha minis sta tudu gordinhu; Refrão:

Oi, oi, oi, oi, mundu sta pa bó, oi, oi, oi oi, djan branku dja, Oi, oi, oi, oi, mundu sta pa bó, oi, oi, oi oi, djan branku dja!

Si bu kre ser sima mi, si bu kre sabi nha segredu,

Bu fala ku mantegueru, bu fala ku ngraxador;

Na mon esquerda n’tem lata graxa, na mon direita n’ten skova finu, Na ponta bota sim sinhor, konbersu sabi na trabesadu5.

Provincializando6 a Lusofonia

Historicamente, oslusitanos constituíam um conjunto de povos de origem indo-europeia provenientes do que os Romanos chamaram de «Lusitânia», uma província hispana ou da Hispânia, que preenchia a porção oeste da Península Ibérica (hoje grande parte de Portugal e da Extremadura espanhola), terra cuja delimitação exacta é ainda hoje controversa. A figura mais notável entre os lusitanos foi Viriato – que muitos declaram como «assumidamente português apesar de ter vivido numa época em que não existia nem Portugal nem Espanha -, um pastor que habitava nos chamados Montes Hermínios (identificáveis ou não com a actual Serra da Estrela) e um dos seus líderes no combate aos romanos entre 147 e 133 a. C» (Muñoz, 2006).

Caso se pretenda realmente considerar que todos os países de língua oficial portuguesa – que se reúnem na Comunidade dos Países de Língua portuguesa (CPLP) criada em 1996 -, têm uma identidade lusófona, então tinha- se que incluir uma boa parte da actual Espanha no meio, já que a antiga Lusitânia também fazia parte do seu actual território. Se são identificados como lusófonos por causa da língua e, por via desta, pela cultura também, é preciso ir procurar se os fundadores da lusofonia, os lusitanos falavam o português. Como se sabe que os lusitanos falavam, no máximo, o «hispânico» e não o português, conclui-se que as raízes históricas que supostamente justificam a identificação da CPLP como um conjunto de países lusófonos caem por terra. Por isso, não faz sentido uma identificação desses países como sendo lusófonos - culturalmente falando -, apenas por causa da língua, que pode ser uma entre várias outras línguas maternas e/ou oficiais.

Atingido este ponto, impõe-se a seguinte questão: quer-se realmente reconhecer o carácter emancipatório das línguas nacionais e da possibilidade de se tornarem predominantes – as línguas angolanas, brasileiras, cabo-verdianas, guineenses, moçambicanas, são-tomenses, e timorenses, de entre as quais se inclui o português, – ou quer-se seguir o mesmo processo hegemónico que, por exemplo o inglês e o espanhol têm perfilhado? Tal como estes, tem-se procurado legitimar a existência de um suposto português-padrão (o «português de Portugal»), relegando, de forma subalterna, o português que se fala nos restantes países da CPLP para a designação de, «português de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de S. Tomé e Príncipe, e de Timor-Leste».

Reconhecer o referido carácter emancipador das línguas ao designá-las como as «novas» línguas portuguesas, significa aludir à necessidade de haver cada mais uma consciencialização de que existem várias línguas portuguesas e que, portanto, é preciso ter atenção aos contextos linguísticos locais nos relacionamentos entre os Estados, evitando a imposição, ou a contínua colonização, do chamado «português-padrão»? Ou será que não estamos perante não mais do que uma tentativa de manter o português como o tecto principal que abraça, protege, de forma «paternal», as outras línguas, ou que as incorpora ou dilui, nunca prescindindo do conceito de português para caracterizá-las, num situacionismo galopante no qual o novo nunca emerge, e qualquer tentativa neste sentido, é sempre visto como estando «no contra»?7Por outras palavras, estaremos perante uma reificação de laivos de uma tentação sub-reptícia neo-colonial, por não querer perder, quiçá, o último, ou principal, refúgio, ou reduto, do orgulho imperial, a língua?

Cabo Verde, anfitrião do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, é o único dos países africanos da CPLP que está em pleno processo de oficialização da sua língua materna – dando passos no sentido de que, a médio e longo prazo, a língua cabo-verdiana possa ser ensinada nas escolas e utilizada formalmente nas instituições públicas8. Isso não tem sido bem visto por algumas correntes de cariz neo-colonial, luso ou neo-lusotropicalistas que, com alguma nostalgia imperial, vêm a língua cabo-verdiana como concorrente do português e que pode pôr em causa a sua prevalência no país, apesar de um dos objectivos do processo de oficialização do cabo-verdiano ser exactamente o contrário, ou seja, a preservação das duas línguas e assumpção do bilinguismo cabo-verdiano. Esta postura colonial dos detractores da língua cabo-verdiana lembra, aliás a posição de alguns intelectuais no período colonial. Segundo Amaral:

(…) na segunda metade do século XIX, (…) ilustres estudiosos das ilhas, como José Joaquim Lopes Lima, Francisco Varnhagen e José Carlos Chelmick e o cabo-verdiano João Augusto Martins [se referiram ao crioulo] como «uma algaravia mestiça pronunciada velozmente, com terminações guturais, sem gramática nem regras fixas», uma «ridícula língua, idioma perverso, corrupto e imperfeito, sem construção nem gramática», «condenável tanto pelo critério político como pelo critério civilizador de Cabo Verde». Na primeira metade do século XX, mais precisamente em 1934, numa comunicação do etnólogo António José do Nascimento Moura, apresentada no 1o. Congresso de Antropologia Colonial, o autor sugeria que fosse proibido o crioulo, ainda que pelo uso da força, «nos edifícios públicos e em actos oficiais», pois que tal dialecto não favorecia «a ideia unitária do império» (Amaral; 2005: 23).

É precisamente esta nostalgia imperial e/ou do império – subsistente após mais de três décadas da independência das colónias - que impede aos ditos detractores de verem que a aposta numa política de reforço da língua portuguesa por parte de cada um dos países africanos é um desígnio essencialmente interno ou endógeno, independentemente dos desejos neocoloniais, não assumidos, da ex-metrópole ou dos rompantes nostálgicos que vão emergindo. Já antes das independências, por exemplo, o escritor angolano Luandino Vieira, dizia em 1967 no seu romance Nós, os do Makulusu, escrito no campo de concentração do Tarrafal onde esteve preso durante sete anos, que a língua portuguesa é «um troféu de guerra» (Vieira, 2004). Também Amílcar Cabral, um dos principais ideólogos da luta anticolonial em África, dizia em 1969:

‘Temos de ter um sentido real da nossa cultura. O português (língua) é uma das melhores coisas que os tugas nos deixaram, porque a língua, não é prova de mais nada, senão um instrumento para os homens se relacionarem uns com os outros, é um instrumento, um meio para falar, para exprimir as realidades da vida e do mundo’ (Cabral; 1979: 103). ‘Nós, Partido, se queremos levar para frente o nosso povo durante muito tempo ainda, para escrevermos, para avançarmos na ciência, a nossa língua tem que ser o português. E isso é uma honra. É a única coisa que podemos agradecer ao tuga, ao facto de ele ter nos deixado a sua língua depois de ter roubado tanto na nossa terra. Até um dia em que de facto, tendo estudado profundamente o crioulo, encontrado todas as regras de fonética boas para o crioulo, possamos passar a escrever em crioulo’ (Idem: 105).

ANTROPOFAGIA, de Tarsila do Amaral

ANTROPOFAGIA, de Tarsila do Amaral

Em suma, a língua portuguesa é, actualmente, um veículo de expressão nacional e um instrumento de identidades nacionais em espaços regionais africanos diversos. Por isso fazer depender a existência ou a acção da CPLP à uma língua – considerando-a um elemento central da sua coesão e identidade -, ou considerar que apenas uma categoria identitária, a língua, pode forjar uma comunidade «lusófona», configura-se numa arrogância neo-colonial pois torna- se evidente que a suposta lusofonia dos membros da CPLP não basta para afirmar esta nova identidade internacional que tem objectivos políticos e de cooperação. A este respeito, a posição «oficial» da CPLP é a seguinte:

[A] confusão entre os conceitos de «Lusofonia» e de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa tem estado na origem de muitas polémicas e a utilização do português como o idioma oficial necessita ser esclarecida. Esta é a condição inultrapassável para pertencer à CPLP.

A criação do estatuto de Observador Associado abriu uma janela de oportunidade para o eventual ingresso de Estados ou regiões lusófonas que pertencem a Estados terceiros, mediante acordo com os Estados-membros. O universo da Lusofonia não coincide sempre com as fronteiras da CPLP e esta, por sua, vez inclui povos e comunidades que não têm o português como língua materna” (Pensar, Comunicar, Actuar em Língua Portuguesa; 2006; 135).

Para além de se preconizar um alargar do alcance geográfico tanto da «Lusofonia» como da CPLP, o que se vislumbra nessa declaração é que, efectivamente, tanto na configuração institucional da CPLP como no conceito de «Lusofonia» é a língua portuguesa, oficial ou materna, a categoria identitária/base principal, da qual se infere a identidade «lusófona». Tal como, por exemplo, nos casos da Organização Internacional da Francofonia – que tem por base a «Francofonia», e da Commonwealth – que tem como suporte a «Anglofonia», é o conceito de «Lusofonia» que está na base do surgimento da CPLP, não podendo haver confusão entre os dois já que o primeiro antecede e inspira o segundo.

Situando-se no espaço dos países africanos de língua oficial portuguesa, o sócio-economista José Negrão, no campo da produção de conhecimentos, também se posiciona contra a dita tendência neo-colonial ao afirmar o seguinte:

[A] Língua é um factor de aglutinação na comunicação da nossa produção, mas ela não se pode constituir num denominador comum em matéria de filosofia das ciências sociais. Muitos dos que fazem parte dessa centena designada por PALOPeS [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa], nem sequer se identificam com essa designação, como dizia Machado da Graça, nunca ouvimos alguém dizer – eu sou palop! da mesma maneira que nunca ouvimos um português dizer que é PELOP (país europeu de língua oficial portuguesa) ou um brasileiro a dizer que é PLALOP (país latino americano de língua oficial portuguesa). Todavia, para os Cientistas Sociais Africanos (…), não se trata somente de uma questão de designação, trata-se, fundamentalmente, de uma estrutura de pensamento e, consequentemente, de produção de conhecimento que não assente, exclusivamente, na estrutura linguística conceptual do Português, muito embora seja através dessa língua que se expresse. A estrutura de pensamento de muitos de nós, quando não feita nas línguas maternas é por elas fortemente influenciada, o que, obviamente, tem implicações na forma como se produz conhecimento. São línguas cuja aprendizagem não passa pela cristalização da escrita e, portanto, transportam consigo uma dinâmica analítica que pertence ao mundo da retórica, ao universo das interacções dialécticas, à dimensão a-lógica (não confundir com ilógica) da construção das premissas antes da formulação das inferências do domínio do pensamento lógico-dedutivo (Negrão; 2004: 1-3).

A respeito dessas línguas maternas, que no tempo colonial eram chamados de «dialectos cafreais» – e, depreciativamente se dizia que era o landim e que aqueles que as falavam eram os landins-, Negrão deixa o seguinte repto:

Esperemos que nesta época, apelidada de pós-colonial, não se mantenha o preconceito linguístico da inferioridade das línguas maternas africanas mas que se veja nessa diversidade um contributo inestimável para as formas de se produzir conhecimento. Não há só uma cultura para a língua Portuguesa, há várias culturas que se expressam em língua portuguesa. Não se trata de se substituir a língua portuguesa pelas línguas maternas ou de se procurar uma língua veicular neutra como o Kiswahili ou um pigeon como o Fanagalô, trata-se sim de ir buscar à estrutura de pensamento da nova geração dos cientistas sociais africanos os encantos e os saberes que deixaram Luís de Camões cativo (Idem: 1-3).

É no âmbito deste desafio que é preciso ter como um dos alvos primordiais de «des-construção» e de «des-pensamento» crítico, as crescentes teses neo-lusotropicalistas que utilizam a suposta hegemonia de uma categoria identitária, a língua, [oficial] portuguesa, nos ex-espaços coloniais portugueses, para daí inferirem a existência de uma identidade sócio-cultural «lusófona» nesses territórios. Apesar de se apontar a ex-potência colonial, Portugal, como o centro da referida inferência, também podemos encontrar esta ideia nos restantes países9. Esta centralidade é reconhecida por autores como Alfredo Margarido que, segundo Paula Medeiros, «chama a atenção para o facto de a invenção da lusofonia se ter feito através de uma espécie de amnésia colectiva em relação à violência que foi exercida sobre aqueles que falam hoje o português» (Margarido; 2000: 6 apud Medeiros; 2006: 10). Sobre o mesmo tema Miguel Vale de Almeida afiança o seguinte:

[O] projecto da lusofonia refaz, supostamente pela positiva e ao nível simbólico-linguístico, as comunidades coloniais e a sua hierarquia simbólica, ao mesmo tempo que desmaterializa o negro. E o fantasma deste reaparece na dificuldade da sociedade e do Estado portugueses em encarar a hibridização da sociedade nacional ou sequer a sua multiculturalização, ao mesmo tempo que o discurso da identidade histórica nacional se reformula como fantasmagoria positiva sobre a criação de híbridos no Brasil e em Cabo Verde – inflexão discursiva que se apoia confortavelmente na recente valoração positiva da expressão crioulo (…) (Almeida; 2004: 10).

Por sua vez, Eduardo Lourenço assevera que para os portugueses a lusofonia quer significar o seguinte: «uma totalidade ideal compatível com as diferenças culturais que caracterizam cada uma das suas componentes» (Lourenço; 2004: 179). Para arrematar, Medeiros afirma que «o que se entende, no imaginário português, como ‘espaço matricial da língua’, tende a transformar-se numa referência identitária que permite, simultaneamente, uma auto-definição dos portugueses e a projecção dessa definição para os outros» (Medeiros; Idem: 13).

Outras questões ainda mais complexas poderiam ser colocadas aqui mas, por vezes, as perguntas aparentemente mais simples, ou ingénuas, é que podem suscitar maior discussão e, por isso, vamos terminar este ensaio com algumas. Uma delas é a seguinte: Se os países da CPLP são «lusófonos» porquê que, por exemplo, para os casos de Brasil e Portugal, torna-se um tabu questionar de que cor «negra» é a população «branca» destes países (no caso brasileiro estima-se em cerca de 30%10 a população considerada «branca»), e, para a maioria dos restantes países, porquê que, por exemplo, a demanda sobre de que cor «branca» é a cor «negra» dos mesmos faz as delícias dos saudosos apologistas das teses luso-tropicalistas do período colonial? Mas a cidadania excludente, ou de «segunda classe», se processa de diversas formas. Atente-se num exemplo aparentemente esdrúxulo: as pessoas, que têm a cidadania de um dos países da CPLP e a cidadania portuguesa são geralmente denominados, enquadrados ou inseridos legalmente na categoria de «luso-angolanos», «luso-brasileiros», «luso-cabo-verdianos», «luso-guineenses», «luso-moçambicanos», «luso- sãotomenses», ou «luso-timorenses».

A aparente neutralidade destas expressões, o que as torna isentas ou imunes a uma desconstrução crítica, leva a que raramente se pense em expressões alternativas como «angolano-português» (ou ango-luso), «brasileiro- português» (ou brasi-luso), «cabo-verdiano-português» (ou cabo-luso), «guineense-português» (ou guinéu-luso), «moçambicano-português» (ou moçambicano-luso), «sãotomense-português» (ou são-tomé-luso) ou «timorense-português» (ou timorense-luso). Este apriorismo, ou conforto, aparentemente linguístico, ou semântico, esconde por detrás uma construção hegemónica identitária – porventura meramente simbólica e sem peso na economia política dos países-alvo -, que acaba por limitar a configuração dos casos de dupla cidadania das pessoas dos restantes países da CPLP em relação a Portugal.

Sabendo que o conceito vigente de cidadania é o ocidental, cuja origem etimológica remete-nos para a «qualidade», para o «direito» de quem é «cidadão», que, por sua vez, nos encaminha, etimologicamente também, para quem é «habitante da cidade» ou «habitante de um Estado livre, com direitos civis e políticos», não deixa de ser, no mínimo, ilegítimo que se queira basear num conceito moderno de cidadania, que visivelmente fracassou na sua suposta «tentativa» de conferir o estatuto de igualdade social aos habitantes dos Estados ocidentais, o ambicionado propósito de forjar uma «cidadania lusófona»11.

Do nosso ponto de vista, para além de estar a ser conduzido de baixo para cima, beneficiando apenas alguns em detrimento do resto, o mais grave, é que esta exportação, ou imposição, exógena do conceito de cidadania, contribui para legitimação da concepção de que as sociedades não-ocidentais, como são os casos da maioria dos Estados que compõe a CPLP, devem seguir o mesmo trajecto dos Estados-nação ocidentais rumo a um suposto desenvolvimento, não obstante o carácter distinto das múltiplas, e/ou alternativas, formas de organização económicas, políticas e sociais que encerram no interior das suas fronteiras oficias estatais12.

Outra questão que segue a mesma linha da anterior, por exemplo, é que caso a CPLP pretenda ser efectivamente uma organização internacional jurídica e internacionalmente reconhecida por outros actores externos, vale a pena questionar, sem nenhuma ponta de ironia, se será viável ela continuar a ter a sua materialidade institucional e burocrática (vulgo, Sede) em Lisboa-Portugal, já que a esmagadora maioria dos seus membros se situam geograficamente fora do que é considerado o continente europeu (Boletim da CPLP; 1997: 2). Ou será que isso contribuirá apenas para reificação da ideia de que Portugal é um país africano, ou afro-latino-asiático, geograficamente situado na Europa do Sul?

Como é que se espera que se acredite num projecto que, simbolicamente, tem a Sede numa casa situada na Lapa, construída em 1881 e comprada à família Azevedo Coutinho pelo governo português que, por sua vez, a ofereceu à CPLP, ou seja, a si mesmo? Por outras palavras, não deixa de ser curioso, e propositadamente conspirativo, que a construção do referido edifício coincida com o início da aplicação do princípio da «ocupação efectiva», estipulada pela Conferência de Berlim em 1885, sobre as «possessões» europeias em África. Ainda mais que, de forma nostalgicamente imperial e néscia, descreve-se fisicamente a habitação da seguinte maneira: «(…) possui um acabamento nobre: a escadaria principal é de ferro forjado e mogno cubano, e é decorada com um fresco de Pereira Júnior. Os tectos são estucados com motivos florais e o chão é revestido de mármores e madeiras preciosas» (Idem: 2).

Artigo baseado no paper apresentado na Conferência Internacional “Mestiçagens Socioculturais e Procura de Identidade na África Contemporânea: o Caso dos Países Africanos Lusófonos”, CODESRIA- UNICV, 03 – 04 de Novembro de 2008, Praia: Cabo Verde.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, Mário (1988); Macunaima: o herói sem nenhum caráter. 1a edição, 1928. Brasília, CNPq.

ANDRADE, Oswald de (1990); «Manifesto Antropófago», in A Utopia Antropofágica, Obras Completas, São Paulo: Globo.

AMARAL, Ilídio (2005); «Os países africanos de língua oficial portuguesa face aos desafios do século XXI», in Teresa Cruz Silva, Manuel G. Mendes Araújo & Carlos Cardoso (Orgs.) (2005), ‘Lusofonia’ em África. História, Democracia e Integração Africana, Dakar: CODESRIA, pp. 3-30.

BANDEIRA, Manuel (1973); Estrela da vida inteira. 3a edição, Rio de Janeiro, José Olympio.

BHABHA, Homi (2007); O Local da Cultura, Belo Horizonte: Editora da UFMG. Boletim da CPLP, Ano I, No 3, 1997.

Boletim da CPLP, Ano II, No 4, 1998.

CABRAL, Amílcar (1979); Análise de Alguns Tipos de Resistência, Bolama: Imprensa Nacional de Guiné-Bissau.

CARDOSO, Fernando Jorge (2005); «Integração Regional em África: Que Papel para a CPLP», in Teresa Cruz Silva, Manuel G. Mendes Araújo & Carlos Cardoso (Orgs.) (2005), ‘Lusofonia’ em África. História, Democracia e Integração Africana, Dakar: CODESRIA, pp. 239-49.

CENTEIO, Ivone (2007); As Ilhas de Cabo Verde (1820-1960): a problemática da mestiçagem e a defesa do estatuto de adjacência, Dissertação de Mestrado, Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

CHAKRABARTY, Dipesh (2000); Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton: Princeton University Press.

COSTA, Suzano (2009); Cabo Verde e a União Europeia: Diálogos Culturais, Estratégias e Retóricas de Integração, Lisboa: FCSH-UNL.

Dicionário Universal de Língua Portuguesa, Porto: Texto Editora, 1999.

FANON, Frantz (1975); Pele Negra, Mascaras Brancas, Porto: Paisagem.

LOURENÇO, Eduardo [1999] (2004); A Nau de Ícaro Seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, Lisboa: Gradiva.

MARGARIDO, Alfredo (2000); A Lusofonia e os Lusófonos: Novos Mitos Portugueses, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.

MEDEIROS, Paula Cristina Pacheco (2006); «Lusofonia: Discursos e Representações», Revista electrónica dos Programas de Mestrado e Doutoramento do CES/ FEUC/ FLUC, No 1, 2006, http://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/n1/ensaios.php.

MUÑOZ, Mauricio Pastor (2006); Viriato, o Herói lusitano que lutou pela liberdade do seu povo, Lisboa: A Esfera dos Livros.

NEGRÃO, José (2004); O Contributo dos Cientistas Sociais Africanos, Intervenção na Sessão de Encerramento do VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, 18 de Setembro de 2004.

Pensar, Comunicar, Actuar em Língua Portuguesa, 10 Anos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), Lisboa: Assessoria de Imprensa – Secretariado Executivo da CPLP.

QUIJANO, Anibal (2000); «Colonialidad del poder, eurocentrismo y America Latina», in Edgardo Lander (Coord.) (2000), La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales, Buenos Aires: CLACSO, pp. 201-46.

ROLNIK, Suely (1998); «Subjetividade Antropofágica», in Herkenhoff, Paulo e

Pedrosa, Adriano (ed.), Arte Contemporânea Brasileira: Um e/entre Outro/s, XXIVa Bienal Internacional de São Paulo, São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, pp. 128-147.

ROCHA, Eufémia (2009); Mandjakus são todos os africanos, todas as gentes pretas que vêm da África: estigma e xenofobia em Cabo Verde, Tese de Mestrado em Ciências Sociais, Praia: Universidade de Cabo Verde.

SANTOS, Boaventura de Sousa (2004); Do Pós-Moderno ao Pós-Colonial: E Para Além de Um e Outro, Texto de Abertura do VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra: Setembro de 2004.

SANTOS, Boaventura de Sousa (2000); A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência, Porto: Afrontamento.

FREYRE, Gilberto (1957); Casa-Grande & senzala: formação da família brasileira

sob o regime de economia patriarcal. Lisboa: Livros do Brasil.

SANTOS, Boaventura de Sousa (2006); A Gramática do Tempo: Para Uma Nova Cultura Política, Porto: Afrontamento.

TELES, Gilberto Mendonça, (1976); Vanguarda européia e modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas (3a ed.), Brasília, INL: Vozes.

TÖNNIES, Ferdinand [1931] (1979); Comunidad y Associacion, Barcelona: Ed. Península.

VALE DE ALMEIDA, Miguel (2004); «Crioulização e Fantasmagoria», Série Antropológica, 265, Brasília: UnB.

VARELA, Odair (2006); «A Ciência e o Repto da ‘Diversidade de Conhecimentos’ em Cabo Verde: O Caso da ‘Extensão’ Universitária», Contacto, no 2, Praia: Unipiaget.

VARELA, Odair B. (2009); «O repto da ‘diversidade de conhecimentos’ em Cabo Verde: do colonial/ moderno ao moderno/ pós-colonial», e-cadernos CES, FEUC, n.o 2. Disponível em: www.ces.uc.pt/e- cadernos/pages/pt/indice.php.

VARELA, Odair; Costa, Suzano (2009a); «Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: Comunidade Lusófona ou Fictícia?», Tempo Exterior: Revista de Análise e Estudos Internacionais, n.o 19, Xullo/Decembro.

VIEIRA, Luandino (2004); Nós, os do Makulusu, Porto: Editorial Caminho.

- 1. Sobre a «justiça cognitiva global» e «justiça social global» cf. Santos (2000, 2006).

- 2. Numa brilhante análise da citada obra de Fanon, Homi Bhabha nos diz: «‘Pele negra, máscaras brancas’ não é uma divisão precisa; é uma imagem duplicadora, dissimuladora do ser em pelo menos dois lugares ao mesmo tempo, que torna impossível para o évolué desvalorizado, insaciável (um abandono neurótico, afirma Fanon) aceitar o convite do colonizador à identidade: ‘você é um médico, um escritor, um estudante, você é diferente, você é um de nós.’ É precisamente naquele uso ambivalente de ‘diferente’ – ser diferente daqueles que são diferentes faz de você o mesmo – que o Inconsciente fala da forma da alteridade, a sombra amarrada do adiamento e do deslocamento. Não é o Eu colonialista nem o Outro colonizado, mas a perturbadora distância entre os dois que constitui a figura da alteridade colonial – o artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro. É em relação objeto impossível que emerge o problema liminar da identidade colonial e suas vicissitudes» (Bhabha; 2007: 276).

- 3. Prova disso é facto de, por altura da celebração dos 30 anos da independência de Cabo Verde, no dia 05 de Julho de 2005, a Televisão de Cabo Verde (TCV), no seu espaço noticioso nocturno, ter transmitido uma reportagem onde o então Primeiro Ministro do país, José Maria Neves, ao discursar perante uma numerosa plateia, não encontrou melhores palavras para sintetizar o relativo sucesso de Cabo Verde em matéria de «desenvolvimento» e «modernização» do que dizer no final da prédica: «dja nu ‘Branku dja!’» [já somos Brancos!], sob os aplausos entusiastas dos espectadores.

- 4. Sobre esse tema, cf., entre outros, Centeio (2007) e Costa (2009).

- 5. 6 Escrita na língua cabo-verdiana efectuada pelo autor. Segue-se a tradução feita pelo mesmo em português: «Encontro-me contigo na rua e te mostro os meus dentões, eu sento-me e me rio contigo, ficas a pensar que sou teu amigo; Lá em cima no meu trabalho, o grande chefe gosta de mim, de servente virei capataz, o capataz virou servente; O meu corpo está bem-disposto, a minha barriguinha está crescendo, lá em casa não há problema, os meus meninos estão todos gordinhos; Oi, oi, oi, oi, o mundo está para ti, oi oi oi oi, agora já sou branco, Oi, oi, oi, oi, o mundo está para ti, oi oi oi oi, agora já sou branco!; Se queres ser como eu, se queres saber o meu segredo, fala com o manteigueiro, fala com o engraxador; Na mão esquerda tenho uma lata de graxa, na mão direita uma escova fina, na ponta da bota sim senhor, uma boa conversa enganadora.»

- 6. Expressão inspirada na obra de Dipesh Chakrabarty Provincializing Europe, Postcolonial Thought and Historical Difference (2000), onde o autor defende, entre outros móbiles, a necessidade de «reduzir» a Europa às suas fronteiras epistemológicas mediante uma historiografia crítica e «pós-colonial». A desconstrução ideológica e epistémica da «Lusofonia» é feita de forma mais aprofundada em Varela e Costa (2009).

- 7. Apesar de reconhecer que só há transições pós-factum, na medida em que enquanto se transita, o sentido das transformações é ambíguo se não mesmo opaco, Santos considera que «vale a pena falar de transição para salientar a necessidade de experimentação e interpelar o sentido das transformações, por mais fugidio que ele seja», defendendo que «[a]s ruínas gerem o impulso da reconstrução e permitem-nos imaginar reconstruções muito distintas, mesmo se os materiais para elas não são senão as ruínas e a imaginação» (Santos, 2004: 19-20).

- 8. Nos restantes países esse processo é necessariamente mais lento e custoso pois, para além do português existem outras línguas nacionais, e muitas, ao longo do tempo têm vindo a perecer devido a ausência de políticas de preservação e devido ao avanço canibalizante do português, visto pela elite política, como é o caso de Angola e Moçambique, como a língua unificadora dos recentes «Estados-nações», e como forma de diferenciação e identificação no espaço regional africano em relação ao francês e inglês.

- 9. Por exemplo, no caso de Cabo Verde, a tarefa de tentar proceder a uma desconstrução da propagada ideia da existência de uma identidade cultural «lusófona» no país não é fácil devido ao facto dela, como já foi dito, se encontrar «arreigada na produção académica da elite intelectual, ou letrada, crioula desde o período colonial ao período após a independência», altura em que se deu início a uma pretensa «re- africanização» do país. Procurou-se dar os primeiros passos nessa tentativa de desconstrução em Varela (2006, 2009).

- 10. Percentagem retirada de um artigo de Reinaldo José Lopes intitulado «Raízes da Diáspora Negra», publicado na Folha de São Paulo (Brasil).

- 11. O primeiro ensaio, digamos, neste âmbito foi a aprovação pela Assembleia Nacional de Cabo Verde do Estatuto de Cidadão Lusófono em 1997, um documento jurídico que apesar do seu carácter porventura inovador e excepcional no seio da CPLP, e mesmo a nível mundial, acaba beneficiando, essencialmente, as elites dos Estados-membros e não as suas populações (Boletim da CPLP; 1998: 10).

- 12. Geralmente considera-se que o nacionalismo do Estado-nação ocidental contém dois elementos diferentes, mas que coexistem em harmonia: a ideia, com base no território, de Gesellschaft, a existência de uma «comunidade de cidadãos» (vulgo, sociedade) dentro de fronteiras definidas; e a ideia étnica de Gemeinschaft, a «comunidade do povo», definida pela nação. Desta forma, a ideia de comunidade constitui o principal alicerce do Estado-nação, que surge como uma comunidade moral, concepção esta que confere ao Estado-nação um carácter organicista, ou seja, que seja visto à semelhança de um organismo vivo. A noção orgânica do Estado baseia-se na teoria organicista que interpreta o funcionamento da sociedade à imagem de um organismo vivo, por oposição à mecânica. Vários autores, tais como John Stuart Mill, disfarçam essa posição moral. Outros, como o filósofo alemão Hegel, contrariam-na. É de referir, contudo, que é o sociólogo Ferdinand Tönnies (1855-1936), um dos principais pensadores europeus do conceito de comunidade, que estabelece a diferenciação entre comunidade (Gemeinschaft) e sociedade (Gesellschaft), sendo uma definida em oposição a outra (Tönnies, 1979).