Jean Rouch: o cineasta da máquina de escrever ou o escritor da câmara de filmar

Literatura é a imortalidade da fala.

August Wilhelm

O lugar em que a água ribomba, fala e canta praticamente durante todo o verão é fonte de inúmeras lendas.

Yves Bergeret

Numa parte significativa da sua obra cinematográfica de investigação etnográfica, Jean Rouch estuda exaustivamente o misterioso sistema cosmológico da cultura Dogon (no Mali), as batalhas fluviais dos pescadores Sorko com os hipopótamos (no Níger), as perseguições aos leões protagonizadas pelos caçadores Gaos (no Níger). O princípio gerador dos seus filmes, ostentados por procedimentos empíricos, é estruturado segundo um verdadeiro sistema coerente e organizado. Sistema que podemos nomear também de armadilha de eventos, de relatos, de ficções, de metamorfoses. «Porque através da diversidade de formas, de figuras e de lugares que esse procedimento toma de empréstimo ao longo de seu percurso aventuroso, e até nos seus caprichos, no seu movimento de vaivém entre as técnicas e as culturas, é uma verdadeira poética que se constitui, com suas leis, com as suas regras.» (Fieschi, 2011: 184-185). E quando fomos apanhados por estas “armadilhas” cinematográficas, não só ficámos fascinados pelo seu cinema ao vivo, como, paralelamente, se destacava a sua voz amena e interpretativa que ia narrando os filmes, aparentando poder existir, por detrás dessa oralidade, textos (parece-nos curioso termos detetado esta voz literária inicialmente nos filmes consagrados ao ciclo cerimonial Sigui – ritual onde se comemora a invenção da primeira palavra).

Jean Rouch nas Asas do Vento

Jean Rouch nas Asas do Vento

É aqui que nos queremos focar: seria interessante perceber se o discurso de Jean Rouch (que muitas vezes, em certa medida, pretende ilustrar as imagens que visionamos) não seria, se colocado no suporte página, uma peça literária em potência. Ou seja: recolher o património verbal cinematográfico que está sujeito a uma interpretação da palavra recitada como complemento da imagem (poderíamos, numa investigação futura, incluir nomes como Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Chris Marker, Alain Resnais, Ruy Duarte de Carvalho, etc) para testá-lo numa edição de textos para cinema. Em Rouch (como em parte dos filmes dos autores citados) a sua performance enunciativa tenta criar ligações com a imagem mas apercebemo-nos que, isoladamente, os textos despertam um outro fulgor vital – um renascimento na reescrita. A reprodução do discurso oral em livro, para além de ter como objetivo recuperar a primeira morada das narrações de Rouch (a página), tem também o intuito de oferecer uma nova vida, uma vida onde as propriedades linguísticas do enunciado (estilísticas, estruturais, temáticas) ressuscitam com uma outra natureza, num novo corpo, com um novo corpo.

Para dar resposta às fundamentações que suportarão esta ideia, descortinaremos as soluções, encorajados pela metodologia de Rouch quando diante de um novo trabalho. Deveremos fazer “como se…”1, para seguirmos o filão da nossa ideia até ao fim. E pomo-nos a caminho motivados por esta suspeita fundadora e entusiasmante de estudar a obra deste cineasta “como se” Rouch fosse escritor.

Para dar resposta às fundamentações que suportarão esta ideia, descortinaremos as soluções, encorajados pela metodologia de Rouch quando diante de um novo trabalho. Deveremos fazer “como se…”1, para seguirmos o filão da nossa ideia até ao fim. E pomo-nos a caminho motivados por esta suspeita fundadora e entusiasmante de estudar a obra deste cineasta “como se” Rouch fosse escritor.

Partindo desta perspetiva (embrionária, fecunda?), inferimos a propósito, que a tradição oral é tangencial ao discurso das sociedades da escrita (onde se detetam as seguintes contaminações: estrutura textual, fixação de um património cultural, criação de imaginários e transgressão da realidade). Contudo, sugerimos demonstrar que em alguns casos (no qual incluímos Jean Rouch), a cultura oral e o domínio dito literário (massa de textos produzidos) ultrapassam a influência tangencial. Em Jean Rouch estas duas culturas intersetam-se, intercomunicam e inclusive sobrepõem-se ao ponto de se confundirem.

Os textos vivos

Olhando este fenómeno em que, sob favoráveis circunstâncias, as duas modalidades (oral e literária) começam por funcionar “como se” fossem um único género literário – por esta ordem de ideias, o mesmo. É neste domínio híbrido que pretendemos incluir os textos de Jean Rouch. Desta feita, deixa de fazer sentido a partir deste ponto do trabalho dividir a cultura oral da cultura escrita. Em contrapartida, serve de pretexto, conduzidos por esta lógica, propor atribuir um nome para estes textos híbridos. Chamemos-lhes “textos vivos”. Somos impelidos, agora, da tarefa de esclarecer este domínio híbrido, enquadrando-o com os textos narrados por Jean Rouch. Para tal, apresentaremos quatro fundamentações que surgem com o propósito de entendermos com maior clareza a produção dos “textos vivos” deste cineasta.

A palavra cozinhada

Uma dessas fundamentações diz respeito à procura incessante de confirmarmos a localização dos textos de Jean Rouch como contendo uma consciência literária. Sobre esta triagem é esclarecedora a conclusão descortinada por Jean Derive (Derive, 2010b: 7-26) no seu estudo (que compara a arte oral africana a alguns problemas teóricos da literatura geral), no qual se verifica que a distinção entre discurso literário e não literatura está bem marcada tanto na tradição oral como na tradição escrita. E a melhor maneira para distinguir estes textos orais ditos literários dos restantes textos, passa por questionar as taxonomias do uso da palavra em diferentes práticas linguísticas autóctones. Deste modo, verifica-se que grande parte das línguas locais africanas opera segundo uma distinção binária dos discursos2. Dessa oposição podemos chegar a alguns pressupostos. Na categoria do discurso não literário, encontramos, perante a escolha das palavras, as qualidades de leveza, inconsistência, falta de cuidado, acessibilidade do discurso. No discurso literário encontram-se, por sua vez, as palavras que são marcadas por um trabalho de longa preparação, vindas de uma tradição canónica, não diretamente acessíveis. Esta oposição demonstra indiscutivelmente que um determinado “texto” oral e “texto” escrito são fundados por uma mesma consciência literária, podendo ser reconhecível caso estejam assentes em dois critérios: a referência a uma tradição canônica (discursos “antigos” ou “cozidos”) e a exigência de uma poética.

Este género literário a que chamámos “texto vivo” e que Rouch, com uma depuração singular, conseguiu implementar, resulta da constante preocupação em cuidar deste organismo literário vivo – produto textual que mantém a frescura e vitalidade quando dito e quando lido. Para conservar essa frescura, as palavras são longamente preparadas, são “cozinhadas”, são depuradas ao ponto. Palavras que nos lançam, misteriosamente, para diante de um conhecimento maduro, sábio, contudo dedutivo, que vagueia entre os elos de passagem dos mundos visíveis e dos mundos invisíveis.

O surrealista Dogon

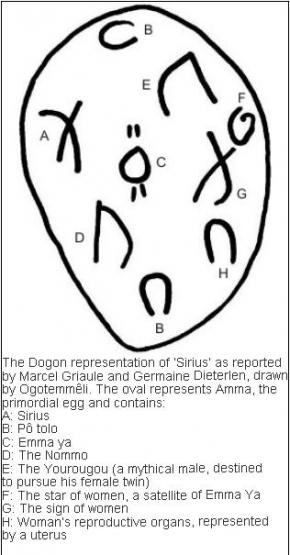

Cosmologia drogom a pequena síriusPara enquadrar a segunda fundamentação, será necessário recuar ao tempo da Missão Dakar-Djibouti coordenada por Marcel Griaule. Sobre esta missão, verificamos que os elementos da comitiva (que partiram para África na década de 1920) colaboravam com a revista Documents: Archéologie, Beaux Arts, Ethnographie, Varietés. A publicação representava um espaço de discussão onde colaboravam sobretudo dissidentes do surrealismo de Breton, como George Bataille, Artaud, Leiris, Griaule, Schaeffner, Rivière e Rivet, Maillol, Vlaminck, Matisse e Picasso. Todos tinham encontrado na “arte negra” aquilo que os unia enquanto artistas: a audácia das formas, o caudal de potencialidades expressivas, o espaço criado para a intuição, o desprezo por certas convenções formais, etc. Em suma, era em África que pareciam estar reunidos os ingredientes para se conseguir a tão cobiçada rutura com o real. E essa fonte prodigiosa alimentou quase todas as vanguardas das primeiras décadas do século vinte.

Cosmologia drogom a pequena síriusPara enquadrar a segunda fundamentação, será necessário recuar ao tempo da Missão Dakar-Djibouti coordenada por Marcel Griaule. Sobre esta missão, verificamos que os elementos da comitiva (que partiram para África na década de 1920) colaboravam com a revista Documents: Archéologie, Beaux Arts, Ethnographie, Varietés. A publicação representava um espaço de discussão onde colaboravam sobretudo dissidentes do surrealismo de Breton, como George Bataille, Artaud, Leiris, Griaule, Schaeffner, Rivière e Rivet, Maillol, Vlaminck, Matisse e Picasso. Todos tinham encontrado na “arte negra” aquilo que os unia enquanto artistas: a audácia das formas, o caudal de potencialidades expressivas, o espaço criado para a intuição, o desprezo por certas convenções formais, etc. Em suma, era em África que pareciam estar reunidos os ingredientes para se conseguir a tão cobiçada rutura com o real. E essa fonte prodigiosa alimentou quase todas as vanguardas das primeiras décadas do século vinte.

Ainda em França, muito jovem, Rouch sente-se atraído por dois “movimentos” artísticos que promovem o invento criador muito para além do real: falamos do surrealismo e da cultura Dogon (que chegou a Paris por intermédio dos surrealistas):

«(Henley aborda o gosto inicial de Rouch pelas artes e pela poesia, a influência do jazz afro-americano, e, de modo geral a influência dos cruzamentos, típicos da cultura francesa da década de trinta, entre antropologia e surrealismo – cruzamentos a propósito dos quais um episódio representativo Rouch gostava de evocar. É o episódio do ‘coup de foudre na Rua Montparnasse’, em que, aos dezasseis anos, o futuro realizador fica siderado pela visão conjunta das fotografias de Griaule sobre os Dogon e da pintura de De Chirico…)» (Costa, 2011: 13)

Esta influência juvenil marca-o de tal modo que jamais a abandonará. E quando finalmente atravessa esse continente surreal, inseparável do seu diário de viagem, alguns anos depois, Rouch regista que África é uma assombração, um enigma, «perseguição paralela cujo ponto de fuga não saberia estar senão no infinito, lá, no cruzamento da investigação e da poesia.» Escrevendo segundo a lógica dos jogos de pelu sày das jovens raparigas Dogon e dos textos surrealistas da época, onde cada um vai mais longe e quer ver uma coisa ainda mais extraordinária do que o outro, verificamos que estes cantos e escritos são pura transgressão de literatura. Podemos reconhecer que esta forma de construir o imaginário anti-realista e as formas poéticas captam a atenção de Rouch desde o instante que começa a fazer amizade com estes homens e mulheres. Talvez, no meio de escritores ancestrais, Rouch, sem o saber, acabaria por ter sido sujeito ao ritual de iniciação para a escrita.

Foi na literatura e nas artes plásticas que os autores surrealistas citados utilizaram África, deixando-se influenciar pelos seus dilemas, crenças e estéticas. Rouch revela aqui algo de visionário e original: a transmissão da vida destes enigmas é feita pela imagem e a voz-off. E esta forma irreverente de experimentar não é mais do que o alcançar de um horizonte que estava obscurecido pelas representações artísticas da época. Para o cinema foi antes de mais o afastamento dessa linha, a dilatação de um campo de visão, aquilo que nos foi oferecido. E como pode um homem afastar a linha do horizonte? A resposta é simples: porque a Jean Rouch foi diagnosticada a mesma doença que a Sogol (personagem de René Daumal) – uma incurável necessidade de compreender. E essa torrente criativa contida na sua obra presta-nos um generoso convite: desvendar esta África que antes estava obscurecida, irreconhecível. E para vislumbrar esse continente Rouchiano (ou o Continente do Monte Análogo em Daumal), é certo que é preciso sentir necessidade e desejo de o fazer, e, conjuntamente, querer ver o que não é visível. Os dois, Daumal e Rouch, compreenderam, numa sintonia perfeita, a seguinte premissa: para que esse Continente invisível seja encontrado pelos leitores é «preciso que o seu cume seja inacessível, mas a sua base acessível aos seres humanos tal como a Natureza os fez. Ela tem que ser única e existir geograficamente. A porta do invisível tem de ser visível». (Daumal, 1992: 24)

A magia negra do mágico branco

Blaise Cendrars é um dos autores que nos parece interessante trazer para esta terceira fundamentação, com o intuito de decifrar mais uma conclusão sobre “os textos vivos” de Rouch: a sua vertente ilusionista.

Poeta e romancista, Cendrars não cessou de se reinventar e reinventar o mundo a partir de um ponto de vigia fixo (onde treinava o prazer do ócio e da contemplação): o seu corpo em itinerância permanente. Vivendo como aventureiro amador e como vagabundo profissional, Cendrars foi fiel ao roteiro das suas viagens e dos seus textos forçosamente “canhotos”3: pular de morada em morada, de país em país, de mundo em mundo, de constelação em constelação, de hipotética viagem em hipotética viagem, de fraude literária em fraude literária. De espírito irremediavelmente inquieto, impossível de domar, Henri Miller dizia que «através do seu corpo transparente podemos contemplar a rotação dos planetas». (Fernandes, 1982:5)

Da sua certa não estadia por África (embora na época dos acontecimentos se tornara frequentador, na biblioteca nacional, dos etnógrafos que recolheram as histórias da cultura oral africana), resultou um exigente e completo trabalho de “recolha ilusória” do património de tradição oral intitulada Antologia Negra4(2007). Essa compilação “séria”, que a crítica francesa saudou no final dos anos vinte, como sendo a primeira ocasião para o grande público ter acesso à literatura oral africana, não era mais do que uma armadilha (uma fraude?) deste mágico da ficção. Vale a pena contarmos alguns dos contornos do processo de escrita deste texto de Cendrars para, posteriormente, a nosso cargo, mobilizarmos uma ponte que nos permita ter acesso aos métodos de escrita implícitos nos textos de Jean Rouch.

Após dias ininterruptos na Biblioteca Nacional Francesa dedicados à leitura compulsiva de todo o material de cultura oral trazido de África pelos missionários e exploradores, Cendrars considera uma nova ideia: elaborar a sua compilação de histórias populares africanas. Porém o escritor estava entusiasmado em pôr em prática novamente o seu processo de trabalho. Assim sendo, anunciando ser o autor da compilação destas histórias adormecidas no arquivo da Biblioteca Nacional, reescreveu-as segundo uma interpretação e criação própria, reconstruindo-as num tom e estrutura narrativa e poética que surpreendentemente mantinha (e aqui o pormenor determinante) o espírito e a essência das histórias originais. O reconhecimento imediato da crítica, que revelava uma elevada ignorância sobre as culturas ancestrais, estava, na verdade, a reconhecer a fértil habilidade de Cendrars em associar ideias e enredar informações para fabricar os seus textos ávidos de uma originalidade disfarçada. Nesta Antologia Negra cabem entre muitas outras narrativas, lendas cosmogónicas, fábulas de animais reais ou fantásticos, lendas de árvores e vegetais, histórias de talismãs e remédios maravilhosos, alegorias, canções, charadas, anedotas, etc.

Pois bem, partindo do recôndito universo da literatura oral africana, Blaise Cendrars e Jean Rouch conseguiram a sua maior proeza: envolvendo-se primeiro, enquanto máquinas observadoras, com a matéria-prima que os fascinava, reescreveram-na de seguida à sua maneira, conseguindo, num único movimento, transferi-la para o papel. Desta ilusão (de tal modo exata e completa), somos levados a concluir que somente a partir do truque destes mágicos exemplares, percebemos que os mitos e as lendas africanas não são mais do que uma expressão da universalidade da espécie humana e que, ao nos deixarmos levar por esse logro, teremos acesso a muitas das suas possíveis verdades.

Pois bem, partindo do recôndito universo da literatura oral africana, Blaise Cendrars e Jean Rouch conseguiram a sua maior proeza: envolvendo-se primeiro, enquanto máquinas observadoras, com a matéria-prima que os fascinava, reescreveram-na de seguida à sua maneira, conseguindo, num único movimento, transferi-la para o papel. Desta ilusão (de tal modo exata e completa), somos levados a concluir que somente a partir do truque destes mágicos exemplares, percebemos que os mitos e as lendas africanas não são mais do que uma expressão da universalidade da espécie humana e que, ao nos deixarmos levar por esse logro, teremos acesso a muitas das suas possíveis verdades.

Deste modo, podemos assinalar que Jean Rouch e Blaise Cendrars não executam nenhuma fraude. Os dois têm o pleno domínio da arte cénica do ilusionista. Mágicos que contêm uma destreza natural e apurada para se envolverem ali, naquela África onde «não se podia nadar por causa de um Karey Kyi, um ‘crocodilo devorador de homens’; mas acolá, a menos de cinquenta metros, podíamos mergulhar em toda a segurança. À noite, podíamos descer até ao cinema Comacico com uma bicicleta de cujo guiador pendia uma lanterna; mas, no regresso, tínhamos de vir pela estrada do Bureau des Domaines para evitar os ‘feiticeiros devoradores de almas’». (Rouch, 2011b: 32) Dessa habilidade, confecionam (através das técnicas de montagem, de ritmo, de variações entre discurso direto e indireto) a sua própria cerimónia, o seu próprio ritual, a sua própria caçada, dando a impressão de que todas estas crenças e práticas ocorrem numa constante e perigosa trama aterradora e impenetrável. E quando tentamos, com uma prudência excessiva, descortinar os truques dos dois ilusionistas, estes fazem questão de nos mostrar que o truque é precisamente fazerem-nos acreditar que é possível alcançar esta cultura impalpável, dominada pelo “espírito do trovão e da água”, pelos “fantasmas de Si”, pelas “almas do sexo”, pelas “divindades Songai” e que intitulamos, à falta de outro nome, de “África Fantasma”. E é esta razão para que, destas duas “máquinas observadoras”, nasçam obras onde o impossível, quando acontece, é palpável.

O jornal do dia seguinte escrito pela Raposa Pálida

Yurugu, a Raposa Pálida dos Dogon, é a entidade que inventou, por desrespeito a Deus, a fala, a agricultura, a união sexual, a alegria, os rituais funerários. Rituais de tal modo belos e encantatórios que os homens, ao praticá-los, começaram a morrer – razão pela qual os Dogon, ainda hoje, os consideram perigosos. Esta Raposa macho é o mestre da desordem necessária, a primeira criação. Desta desordem criada, Deus vingou-se e a Raposa desatou a berrar. Depois ela resolveu falar com as patas, escrever com as patas. Escrita que ainda hoje aparece impressa nas tábuas dos adivinhos. E o que surge escrito na tábua? Os acontecimentos do dia seguinte, sobretudo.

É por intermédio desta tábua de adivinhação, dirigindo-se ao seu mestre da desordem, que Rouch inscreve as suas dúvidas. Deverei continuar? O caminho que tomei é o certo? Deverei desistir de perseguir este país, os seus homens, os seus espíritos e os seus enigmas? Com a ajuda de um ancião, Rouch observa-o a depositar na tábua algumas sementes de amendoim, que atrairão, à noite, esta pequena raposa pálida, esta yurugu cujas marcas são a escrita primordial. Depois, à noite, ela imprime as suas respostas e os seus comentários na terra. Ao nascer do dia Rouch e o ancião leem a primeira edição da “tábua da noite”. As notícias são positivas. Rouch está no bom caminho. «Assim, tornei-me num dos discípulos desta personagem-chave do sistema de pensamento Dogon, esta contestatária fundamental que iniciou a sua tumultuosa existência devorando a sua própria placenta (…) Como discípulo, aceito as mensagens mais extravagantes, sem, como o fazia outrora, as passar pelo crivo da razão.» (Rouch, 2011b: 52)

Deste encontro tudo se esclarece e Rouch decide seguir as profecias do seu mestre (como já tinha feito com o seu outro mestre pálido, Marcel Griaule), já que recebera autorização para tentar desvendar, pacientemente, os fabulosos enigmas deste continente fantasma. Decide agarrar a sua câmara de filmar e a sua máquina de escrever e levá-las ao sabor desta desordem criadora que a Raposa Pálida lhe mostrou. Conduz então as suas “máquinas” num contínuo improviso onde o momento de observação e o acontecimento filmado, coincidem. E no decorrer de um ritual, enquanto “máquina observadora”, descobre uma encenação complexa e espontânea, em que, a maior parte do tempo, não sabe quem é o criador principal. «É o sacerdote sentado no seu cadeirão, é o músico despreocupado, ou será o primeiro dançarino com a espingarda? Mas não vai ter tempo para descobrir esse guia indispensável se quiser filmar o espetáculo que se começou a desenrolar, que não irá parar, como que animado por um movimento perpétuo próprio. Então o cineasta ‘encena esta realidade’, improvisa os enquadramentos, os seus movimentos ou tempos de filmagem, escolha subjetiva cuja única chave reside na sua inspiração pessoal.» (Rouch e Fulchignoni, 2011c: 127)

A narrativa, agora, é sujeita aos caprichos dos acontecimentos que se desenrolam diante desta “máquina observadora” tão viva quanto os homens que filma e escreve, podendo, estes acontecimentos, a seu bel-prazer, infletir e interromper a narrativa. Significa isto que na maioria das sequências que filma e dos comentários em voz-off que escreve, Rouch desconhece onde e quando aquele acontecimento vai terminar. Incluído nesta desordem, sujeita-se ao improviso, roteiro sem princípio ou fim, onde tudo pode acontecer, incluindo o fracasso de nada ter acontecido. Para Rouch, só a partir desta desordem, que consiste em participar com a câmara ao alcance da mão, e a caneta ao alcance do olhar, conseguirá ilustrar os rituais e as lendas. Influenciado pela sua provocadora Raposa, trilhou um caminho possível, incluindo-se num destemido improviso onde os rituais e as lendas apenas poderão ser ilustrados (tanto no papel como na película), à semelhança dos mitos africanos – incompreensíveis, poéticos, sempre mais admiráveis do que a sua explicação. Aceitando a Raposa Pálida e o que se pode ler na sua tábua, Rouch, utilizando as suas patas de Raposa, escreve, portanto, a desordem da vida ancestral, transformando-a em peças criadoras, não do dia de ontem ou do dia de hoje, mas de um dia muito à frente do seu tempo.

Observações

A presente tese de mestrado (que aqui se pode ler um capítulo) organizou-se em duas componentes essenciais: componente escrita e componente prática. Na componente prática, para que fosse possível ao leitor experienciar os “textos vivos” de Jean Rouch, procedeu-se à seleção e edição de textos recolhidos/transcritos dos seguintes filmes:

Sigui synthèse (Sigui síntese)

La chasse au lion à l’arc (A caça ao leão com arco)

Bataille sur le grand fleuve (Batalha no grande rio)

Cimetières dans la falaise (Cemitérios na falésia)

Le Dama d’Ambara: Enchanter la mort (O Dama de Ambara: Encantar a morte)

BIBLIOGRAFIA

Barros, Manoel (2010). Poesia Completa. Lisboa: Caminho

Blanchot, Maurice (1984). O livro por vir. Lisboa: Relógio d’Água

Borges, Jorge Luís (2009). “O milagre secreto” in Gusmão, João Maria e Paiva, Pedro (2009). Experiments and observations on different kinds of air. Lisboa: D. G. Artes, pp. 65-83

Brumana, Giobellina F. (2005). Soñando con los Dogon. En los orígenes de la etnografía francesa. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Calame-Griaule, Geneviève (2009). “Etnologia e Linguagem” (excerto) in Gusmão, João Maria e Paiva, Pedro (2009). Experiments and observations on different kinds of air. Lisboa: D. G. Artes, pp. 185-188

Campos, Haroldo de (1984). Galáxias. São Paulo: Ex Libris

Cendrars, Blaise (2007). Antología Negra (mitos, leyendas y cuentos africanos). Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana

Cortázar, Júlio (1999). Histórias de Cronópios e de Famas. Lisboa: Editorial Estampa

Costa, Cátia Miriam (2010). “Literatura oral, performance, memória, multimédia e internet: que relação?” in Buala: Cultura Contemporânea Africana, disponível em <http://www.buala.org/pt/a-ler/literatura-oral-performance-memoria-multimedia-e-internet-que-relacao> [último acesso: 27.03.2013]

Costa, José Manuel (2011). “A Obra Aberta de Jean Rouch” in Costa, José Manuel e Oliveira, Luís Miguel (org.) (2011). Jean Rouch. Lisboa: Edição Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, pp. 9-22

Costa, José Manuel e Oliveira, Luís Miguel (org.) (2011b). Jean Rouch. Lisboa: Edição Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

Daumal, René (1992). O Monte Análogo: romance de aventuras alpinas, não euclidianas e simbolicamente autênticas. Lisboa: Vega

Derive, Jan (2010). “A oralidade africana ou “a literatura em kit”: reflexões sobre a contribuição do estudo da arte oral africana a alguns problemas teóricos da literatura geral” in Oralidade, literarização e oralização da literatura. Belo Horizonte: FALE/UFMG, pp. 67-82

Derive, Jan (2010b). “Literarização da oralidade, oralização da literatura nas culturas africanas” in Oralidade, literarização e oralização da literatura. Belo Horizonte: FALE/UFMG, pp. 7-26

Dumaresq, Daniela Duarte (2007). Sobre heróis, narradores e realismo: análise de filmes de Jean Rouch. Tese de doutoramento. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP

Edson, Russell (2002). O túnel. Lisboa: Assírio & Alvim

Fernandes, Aníbal (1982) “Prefácio” in Cendrars, Blaise. O Eubage (nos antípodas da unidade). Lisboa: & etc., pp. 5-7

Fieschi, Jean-André (2010). “JR ou a vida sonhada” in Silva, Mateus Araújo (org.), Jean Rouch 2009: Retrospectivas e Colóquios no Brasil. Belo Horizonte: Balafon, pp. 37-39

Fieshi, Jean-André (2011). “Derivas da Ficção. Notas sobre o cinema de Jean Rouch” in Costa, José Manuel e Oliveira, Luís Miguel (org.) (2011). Jean Rouch. Lisboa: Edição Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, pp. 175-187

Fribourg, Jeanine (1987). “La literatura oral, imagem de la sociedad” in Temas de Antropología Aragonesa, Zaragoza: Univ. de Zaragoza, Inst. Aragonés de Antropologia, pp. 101-116

Griaule, Marcel (2009). Dios de Agua. Barcelona: Alta Fulla Editorial

Gusmão, João Maria e Paiva, Pedro (2009). Experiments and observations on different kinds of air. Lisboa: D. G. Artes

Harms, Daniil (2007). A Velha e Outras Histórias. Lisboa: Assírio & Alvim

LÉVI-STRAUSS, Claude (2007). Mito e Significado. Edições 70: Lisboa.

Lopes, Ana Cristina Macário (1987). Analyse Sémiotique de Contes Traditionnels Portugais, Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, pp. 16-20

Mallarmé, Stéphane (2007). A tarde de um fauno e um lance de dados. Lisboa: Relógio d’Água

Perec, Georges (1995). W ou a memória da infância. São Paulo: Companhia das Letras. 1995

ROSÁRIO, Lourenço Joaquim da Costa (1989). A Narrativa Africana de expressão oral (transcrita em português). Lisboa, Luanda: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Angolê – Artes e Letras

Rouch, Jean (2011). “A Câmara e os Homens” in Costa, José Manuel e Oliveira, Luís Miguel (org.) (2011). Jean Rouch. Lisboa: Edição Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, pp. 61-80

Rouch, Jean (2011b). “A Raposa Louca e o Mestre Pálido” in Costa, José Manuel e Oliveira, Luís Miguel (org.) (2011). Jean Rouch. Lisboa: Edição Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, pp. 29-54

Rouch, Jean (2011c). “Conversa entre Jean Rouch e o Professor Enrico Fulchignoni” in Costa, José Manuel e Oliveira, Luís Miguel (org.) (2011). Jean Rouch. Lisboa: Edição Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, pp. 81-129

Silva, Mateus Araújo (2010). “Jean Rouch e Glauber Rocha, de um transe a outro” in Silva, Mateus Araújo (org.), Jean Rouch 2009: Retrospectivas e Colóquios no Brasil. Belo Horizonte: Balafon, pp. 47-89

Traça, Maria Emília (1992). O Fio da Memória. Do Conto Popular ao Conto para Crianças. Porto: Porto Editora

Valéry, Paul (1985). O Senhor Teste. Lisboa: Relógio d`Água

Valéry, Paul (2009). “O homem e a concha” in Gusmão, João Maria e Paiva, Pedro (2009). Experiments and observations on different kinds of air. Lisboa: D. G. Artes, pp. 128-151

FILMOGRAFIA

GRIAULE, Marcel – Au pays des Dogons [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1931]. 1 DVD (10 min.)

HEUSCH, Luc de – Sur les traces du renard pâle [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1984]. 1 DVD (48 min.)

ROUCH, Jean – A caça ao leão com arco [Registo vídeo]. Lisboa: Midas Filmes, [1965]. 1 DVD (77 min.)

ROUCH, Jean – Jaguar [Registo vídeo]. Lisboa: Midas Filmes, [1967]. 1 DVD (88 min.)

ROUCH, Jean – Pouco a pouco [Registo vídeo]. Lisboa: Midas Filmes, [1969]. 1 DVD (92 min.)

ROUCH, Jean – Os mestres loucos [Registo vídeo]. Lisboa: Midas Filmes, [1955]. 1 DVD (28 min.)

ROUCH, Jean – Au pays de mages noirs [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1947]. 1 DVD (12 min.)

ROUCH, Jean – Bataille sur le grand fleuve [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1951]. 1 DVD (33 min.)

ROUCH, Jean – Yenendi, les hommes qui font la pluie [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1951]. 1 DVD (29 min.)

ROUCH, Jean – Cimitières dans la falaise [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1951]. 1 DVD (18 min.)

ROUCH, Jean – Le Dama d`Ambara [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1974]. 1 DVD (59 min.)

ROUCH, Jean – Sigui synthèse [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [1981]. 1 DVD (120 min.)

ROUCH, Jean – Foot Girafe [Registo vídeo]. Paris: Éditions Montparnasse, [2003]. 1 DVD (20 min.

- 1. Jogo eternamente infantil que Rouch utilizou ao longo de toda a vida – diversão ao alcance da criança que explora o para lá do praticável e do entendível ignorando a presença de obstáculos.

- 2. «(…) os mossi (Burkina Faso) opõem duas classes de discurso: os gomd faato (palavras leves, isto é, pouco consistentes) e os gomd pagdo (palavras encapsuladas, isto é, revestidas de uma casca, que exigem ser descascadas); do mesmo modo, os peul com os haala mawka (palavras mal-desbastadas) e os haala bennduka (palavras cozidas ao ponto); os vili (Congo) com os nsamu cimpela (palavras jogadas no ar) e os nsamu wucya (palavras cozidas); os idatcha (Benin) com os ini wini wini (palavras ténues, sem consistência) e os ini djidjina (palavras cozidas); os kasina (Burkina Faso) com os kwe kafe (palavras fracas) e os kwe dongo (palavras antigas); os diolas (Burkina Faso e Costa do Marfim) com os kúma gbé (palavras claras) e os kúma kòro (palavras antigas). (Derive, 2010b: 9-10)

- 3. Em 1914, perde o braço direito na Primeira Guerra Mundial. Situação que o obriga a (re)aprender a escrever com a mão esquerda – esta aprendizagem revela-se determinante na sua produção literária.

- 4. Para além desta Antologia Negra, mantém-se a dúvida ainda hoje, por exemplo, se o poeta entrou ou não na carruagem do comboio onde se passa o seu emblemático poema Prosa do Transiberiano. A viagem poética, por seu lado, parece ter ocorrido, incontestavelmente, nos dois livros.