“A vida hoje é um autêntico campo de batalha”.

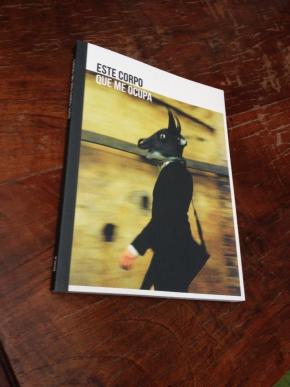

Editorial da revista ESTE CORPO QUE ME OCUPA

A revista que nunca mais chegava… chegou por fim pela mão de Este corpo que me ocupa, nome que dava título em 2008 à performance de João Fiadeiro e que agora, casualmente ou não, coincide com a reposição da peça em Lisboa. Este corpo que me ocupa tem não só uma grande carga poética como contém, também, um passado, destino familiar e coletivo marcado pelo exílio e pela prisão, e profundamente trespassado pela morte de uma irmã. Um corpo com buracos que se esvazia até quase ao desaparecimento e que, por não poder desaparecer, tem de encher-se consigo próprio. Uma performance e uma nota biográfica de João Fiadeiro que, tal como esta revista, transita entre o poético, o político e o íntimo.

Mas como é que chegámos aqui? Porque chegámos aqui? Ou melhor, para que chegámos aqui? Porque nos ocuparam ou nos preocuparam, e nos preocupam e ocupam, estas questões do corpo? Sem recuar demasiado, gostaria de recordar as inquietações iniciais. Remonto a 1974 quando Foucault, no curso de Medicina Social, Centro Biomédico da Universidade Estatal do Rio de Janeiro, expunha: “O controlo da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, exerce-se antes no corpo, com o corpo”. A partir daqui surgiram perguntas que nos levaram a pensar a precariedade, que é o mesmo que dizer, não podíamos pensar o corpo sem ter em conta as condições que o tornam vulnerável à precariedade. O livro Precarious life: the powers of mourning and violence, de Judith Butler ajudou-nos a pensar melhor estas questões. Sabíamos que não podíamos, ou melhor, não queríamos falar da vida num sentido abstracto; urgia perguntarmo-nos sobre as condições que tornam a vida vivível que, dentro de um capitalismo actual, como diz López Petit, coloca a vida a trabalhar, subsumindo por completo a subjetividade; afetos, emoções, sentimentos e desejos. Mas a nossa verdadeira inquietação não remete para um enunciado, por devastador que seja, mas antes para a onstatação de uma crescente generalização da aceitação social da precariedade, necessária para a proteção do estilo de vida ou da vida de alguns sujeitos. Assim, não se pode pensar o corpo sem ter em conta as condições que o tornam vulnerável à precariedade, quer sejam relativas ao género, origem, orientação sexual, sexualidade, classe, diferença cultural, doença, incapacidade, aspeto físico ou idade.

Alguns dos pontos de contato que podemos encontrar nos artigos publicados: a metafísica da liberdade contratual e a autopropriedade como condição do sujeito dentro do mercado da concorrência universal sem garantias de sobrevivência, em “A insolvência dos corpos…”, o corpóreo do trabalho imaterial em “O humano que varia”, a fabricação virtual do eu como espetáculo e patentes de seres vivos, em “On Safari”, a manutenção forçada da vida dentro do Estado e a exclusão dos mesmos sujeitos do estatuto de ser vivo fora das mesmas fronteiras, em “O corpo alienígena na Holanda contemporânea; encarceração e alimentação forçada dos requerentes de asilo”.

Mas, de que corpo estamos a falar? Aqui, tropeçamos em três corpos, quer dizer, três ópticas que focam diferentes problemáticas mas que, quase sempre, porque não poderia ser de outra forma, se apresentam interligadas: o corpo como sujeito individual, fenomenológico - ser no mundo - experiência vivida; o corpo político, regulação, vigilância, controlo individual/colectivo dos corpos; o corpo social, usos representativos do corpo como símbolo, a partir do qual se pensa a natureza, a sociedade e a cultura.

Mas, de que corpo estamos a falar? Aqui, tropeçamos em três corpos, quer dizer, três ópticas que focam diferentes problemáticas mas que, quase sempre, porque não poderia ser de outra forma, se apresentam interligadas: o corpo como sujeito individual, fenomenológico - ser no mundo - experiência vivida; o corpo político, regulação, vigilância, controlo individual/colectivo dos corpos; o corpo social, usos representativos do corpo como símbolo, a partir do qual se pensa a natureza, a sociedade e a cultura.

E como representar o corpo? Um corpo sustentado pelo imaginário, pelo simbólico e pelo real… Dizer que o corpo é imaginário significa que a imagem é assumida pelo sujeito através de uma série de identificações. Estabelecer um acordo entre o corpo e a sua representação serve para definir os limites da identidade individual, limites esses continuamente reajustados. Urge fazer uma revisão crítica da estética que molda as nossas habituais formas de intuir e de imaginar o nosso corpo. O corpo em Ato Malinda vê, é visto e reapropria-se de um olhar sobre si, antes alienígena, em “Um imaginário real de Ato Malinda”. A importância de escolher o como e o de que forma queremos ser vistos, como veículos de emancipação política ou como forma necessária de reescrita do passado, seja esta uma ucronia ou não, em “Os negros amarelos” e “Ser visto à socapa por um público precário”.

Talvez possamos dizer que na arte contemporânea, tal e como apontamos no open call, há uma deflação imaginária na qual se constata o desejo de matar a imagem do corpo ou de determinadas imagens do corpo. Já não se trata do corpo como imagem fascinante, de mistério, metáfora e erotismo, mas mais de corpos mutilados ou desfigurados que podem chegar a perturbar o espectador. Algumas obras de artistas contemporâneos abordam especialmente a transformação do corpo em objecto de fabricação, de manipulação ou de consumo. Sugestão: ver na galeria, o homem sem cabeça ou com cabeça de saco, de Andrew Esievo, ou ver as criaturas que somos sem ser vistas entre a multidão “The working class” de Edgar Oliveira.

E como articulamos o corpo, as representações e o espaço? Partimos do pressuposto de que não se trata de formas separadas, nem de um ecossistema organicamente organizado, antes que se constroem correlativamente. Assim, o espaço não se apresenta como mero recipiente neutro da ação física e da experiência, é antes passível de condicionar e transformar o corpo, ao mesmo tempo que gera novas representações. Assistimos a uma (mais ou menos activa) constante negociação do corpo, das representações e do espaço; corpos concebidos como lugares de atuação fundamental e plena, e não como simples superfícies de inscrição discursiva. E se pensássemos este espaço abstracto em concreto? Se fosse uma cidade?

A cidade é o espaço da saturação cultural do corpo, da sua superação e transformação através das imagens; o lugar onde o corpo se transforma, contesta e se reinscreve mediante as suas representações. A forma, a estrutura e as regras da cidade infiltram-se e contaminam os restantes elementos que intervêm na construção da corporalidade e subjectividade. Influenciam o olhar dos indivíduos e a percepção sobre as várias formas de viver o espaço. Torna-se claro que as divisões espaciais são também elas afectadas e reflexo das práticas corporais incorporadas e das relações sociais vividas. Por sua vez, o corpo transforma-se, produz e inscreve o espaço com outros significados e usos, graças a novas práticas corporais. Com o caminhar subversivo em “Em pé de guerra: cidade e transumância”, ou com o crescimento colaborativo na construção da cidade em “Rede cidade”, ou com a singularidade da resistência em “Moradores de rua: vulnerabilidade social e a insistência de vida”, vemos a necessidade de resgatar o material que nos serve para reinventar ou subverter o quotidiano, afastando imagens fatalistas de impossibilidade de mudança ou de transformação.

Da mesma forma que começamos, vamos terminar insistindo que as questões do corpo, a vida (e a morte) são políticas. Não podemos encarar a vida num sentido neutro, esvaziada de conteúdo existencial. Afirmamos com Debord que “quanto mais a vida do homem se torna no seu produto, tanto mais ele é separado da sua vida”.

Recordo mais uma vez o filósofo catalão Santiago López Petit, que nos propõe acabar com o medo perante a não conservação da vida (de uma vida integralmente intervencionada), extirpar este medo permitir-nos-á decidir o que queremos e o que não queremos viver, sendo este o caminho que nos resta para subverter a nossa condição de sujeitos precários.