A-terrar

O verbo a-terrar é a ação de regressar à terra, de pousar ou de assentar. Aterram os aviões que perscrutam o céu mas também as naves que orbitam, como os astros, no espaço mais amplo do céu, isto é, o cosmos. Propõe-se aqui pensar alguns trabalhos através desse gesto aparentemente simples das formas que aterram, que regressam e tocam a terra, lembrando que esse ato relaciona os corpos que quiseram distanciar-se - construindo técnicas de sobrevoo e distanciamento - com aquelxs que quiseram/querem aproximar-se tocando a terra para nela produzirem a vista de um corpo ou antes “the view from a body rather than a view from above” (Strathern, 2004: 32). Afinal, aterrar também é a perspectiva do sobrevoo pela atração gravitacional dos corpos que à terra regressam.

É possivel pensar nesta ideia de aterragem depois de olhar por alguns minutos para The Blue Marble, a célebre fotografia do Planeta Terra tirada a 7 de dezembro de 1972 por Apolo 17, que concebeu a possibilidade de visualizar a terra de longe, pairando sobre ela. Nesta imagem, que não traz hoje novidade a não ser ter-se tornado lugar comum de certa perspectiva global e unívoca, o toque é mediado pela visão aérea e total que jamais parece aterrar. Podemos afirmar que nada ficou igual depois The Blue Marble, e lembremos que essa imagem é também o ápice da chamada “Era da Ecologia”, como afirmou em sumária história da disciplina1, o historiador Donald Worster. Olhar a terra a partir desta perspectiva única - a de uma humanidade unificada que constrói os engenhos das suas mirações - coincide historicamente com o período hoje denominado de Grande Aceleração iniciado nos anos 50, com a aceleração de atividades antrópicas que produziram a crise ecológica que hoje é estudada como Antropoceno2, ao mesmo tempo que cristalizou uma visão holística e aérea do globo mediada por imagens. Ou seja, esta visão distanciada em que, tal como na técnica de natureza morta, o descritor se afasta do objeto representado para o poder visualizar, acaba por ser consequente com a aceleração dos processos extrativos de recursos naturais terrestres, assim como com a perspectiva do planeta enquanto entidade que tudo conecta. Para isso, basta que lembremos de que James Lovelock se entrega nesta década de 70 a pensar o planeta como organismo vivo a partir da Hipótese de Gaia:

É possivel pensar nesta ideia de aterragem depois de olhar por alguns minutos para The Blue Marble, a célebre fotografia do Planeta Terra tirada a 7 de dezembro de 1972 por Apolo 17, que concebeu a possibilidade de visualizar a terra de longe, pairando sobre ela. Nesta imagem, que não traz hoje novidade a não ser ter-se tornado lugar comum de certa perspectiva global e unívoca, o toque é mediado pela visão aérea e total que jamais parece aterrar. Podemos afirmar que nada ficou igual depois The Blue Marble, e lembremos que essa imagem é também o ápice da chamada “Era da Ecologia”, como afirmou em sumária história da disciplina1, o historiador Donald Worster. Olhar a terra a partir desta perspectiva única - a de uma humanidade unificada que constrói os engenhos das suas mirações - coincide historicamente com o período hoje denominado de Grande Aceleração iniciado nos anos 50, com a aceleração de atividades antrópicas que produziram a crise ecológica que hoje é estudada como Antropoceno2, ao mesmo tempo que cristalizou uma visão holística e aérea do globo mediada por imagens. Ou seja, esta visão distanciada em que, tal como na técnica de natureza morta, o descritor se afasta do objeto representado para o poder visualizar, acaba por ser consequente com a aceleração dos processos extrativos de recursos naturais terrestres, assim como com a perspectiva do planeta enquanto entidade que tudo conecta. Para isso, basta que lembremos de que James Lovelock se entrega nesta década de 70 a pensar o planeta como organismo vivo a partir da Hipótese de Gaia:

“When we saw a few years ago those first pictures of the Earth from space, we had a glimpse of what it was that we were trying to model. That vision of stunning beauty; that dappled white and blue sphere stirred us all, no matter that by now it is just a visual cliché. The sense of reality comes from matching our personal mental image of the world with that we perceive by our senses. That is why the astronaut’s view of the Earth was so disturbing. It showed us just how far from reality we had strayed.” (Lovelock, 1988).

Algumas décadas mais tarde, e agora mesmo enquanto escrevo este texto na janela do meu computador para o mundo em 2019, o planeta Terra já não é uma bola azul apaziguada por um olhar totalizante da ideia de humanidade. Plástico, satélites mortos, gases de efeitos estufa e diferentes formas de contaminação e radiação envolvem a visão global e conferem-lhe até certas características imersivas.

The Great Pacific Ocean Patch

The Great Pacific Ocean Patch

O planeta agoniza. Toca-se a terra pela prova do seu fisiocídio ou de provas geográficas de malformação, como a famosa ilha de plástico (The Great Pacific Ocean Patch) que cresceu no oceano Pacífico na segunda metade do século XX, ou dos crescentes crimes ambientais, como o desastre de Mariana (2015) ou de Brumadinho (2019) que muitxs levou na enxurrada de uma lama mais-que-política.

Desastre de Mariana (2015)

Desastre de Mariana (2015)

Brumadinho (2019) Embora desapossada do olhar colossal que a navegação espacial lhe trouxe nos anos 70, a ideia de humanidade enquanto espécie converte-se progressivamente em colosso geológico imanente capaz de influenciar ritmos cardinais do mundo, ou pelo menos assim é descrito o seu alcance. Antropoceno é a época geológica da espécie humana, dizem, e a prova são os depósitos sedimentares que se originaram a partir dos anos 50 com os primeiros experimentos nucleares. Ignora-se claro que essa “espécie” foi inseminada artificialmente pelo casamento normativo e cisgénero da modernidade e do colonialismo, e que a visão colossal ainda se crê parada de fora e em frente ao globo, mesmo que, a bom ver, muitxs chafurdem na lama, em especial xs que não foram inclusos dentro dessa ideia unificadora de humanidade. Para esse processo, contribuiu a dificuldade demonstrada pela filosofia ocidental desde o período moderno para abraçar um pensamento no mundo, restringindo-se a uma hermenêutica da sua própria ficção, que é também a ficção de uma espécie humana e da visão de um planeta visto de fora. Em A vida das plantas, Emanuelle Coccia refere-se mesmo à filosofia ocidental como uma “espécie de Dom Quixote dos conhecimentos contemporâneos, engajada numa luta imaginária contra projeções do seu espírito; ou num Narciso fechado nos espectros de seu passado, transformados em suvenires vazios do museu provinciano. Forçada a não tratar do mundo mas das imagens mais ou menos arbitrárias dele que os homens produziram no passado, ela se tornou uma forma de ceticismo, amiúde moralizado e reformista” (Coccia, 2018: 24).

Brumadinho (2019) Embora desapossada do olhar colossal que a navegação espacial lhe trouxe nos anos 70, a ideia de humanidade enquanto espécie converte-se progressivamente em colosso geológico imanente capaz de influenciar ritmos cardinais do mundo, ou pelo menos assim é descrito o seu alcance. Antropoceno é a época geológica da espécie humana, dizem, e a prova são os depósitos sedimentares que se originaram a partir dos anos 50 com os primeiros experimentos nucleares. Ignora-se claro que essa “espécie” foi inseminada artificialmente pelo casamento normativo e cisgénero da modernidade e do colonialismo, e que a visão colossal ainda se crê parada de fora e em frente ao globo, mesmo que, a bom ver, muitxs chafurdem na lama, em especial xs que não foram inclusos dentro dessa ideia unificadora de humanidade. Para esse processo, contribuiu a dificuldade demonstrada pela filosofia ocidental desde o período moderno para abraçar um pensamento no mundo, restringindo-se a uma hermenêutica da sua própria ficção, que é também a ficção de uma espécie humana e da visão de um planeta visto de fora. Em A vida das plantas, Emanuelle Coccia refere-se mesmo à filosofia ocidental como uma “espécie de Dom Quixote dos conhecimentos contemporâneos, engajada numa luta imaginária contra projeções do seu espírito; ou num Narciso fechado nos espectros de seu passado, transformados em suvenires vazios do museu provinciano. Forçada a não tratar do mundo mas das imagens mais ou menos arbitrárias dele que os homens produziram no passado, ela se tornou uma forma de ceticismo, amiúde moralizado e reformista” (Coccia, 2018: 24).

Mas entre a vista de fora e a vista particular, aterrar pode ser entendido com um gesto contra-interpretativo que desmancha a perspectiva unificadora e tutelar, para dar lugar a um saber háptico (aterrar é “tocar” a terra), mas também a um saber histórico (aterrar é “regressar”), assim produzindo um plano de imanência (aterrar é estar imerso na terra, sem distinção entre o que age e o que contempla). Mesmo planando, aterra-se porque se volta a estar em presença, marcando o que desapareceu ou o que agoniza. E com o regresso ao toque, faz-se proliferar modelos de conexão e relação com a própria ideia de humanidade e da terra. Questiona-se o fundamento pois busca-se, num amplo conjunto de vistas e toques particulares, tornar inteira a diferença e não produzir o todo. Foi nessa associação de ideias que tentei escolher alguns trabalhos contemporâneos onde a construção de visualidades particulares da terra nos convocam a pensar o aterrar sem fazer distinção entre “produtos” da cultura e “fatos” da natureza.

Muitos dos trabalhos desta seleção são produzidos por artistas contemporâneos indígenas no Brasil ou que tratam de direitos indígenas em contraposição os modelos extrativistas e globalizantes, parte de uma pesquisa mais específica que venho desenvolvendo sobre a disputa das perspectivas entre indígenas e não-indígenas no contexto do Antropoceno. São perspectivas inteiras sem por isso serem totalizantes, e que nos convocam a aterrar perante o modelo extrativista global. São também contra-visualizações mais ou menos definidas da vista totalizante do Antropoceno (the blue marble apocalíptica), ao mesmo tempo expandindo possibilidades de entender as relações e fricções entre o que podemos chamar de “natureza” e de “humanidade”, palavras ao longo do processo da pesquisa tenderão a perder o seu sentido.

1.

O trabalho de Denilson Baniwa é um dos mais marcantes no campo da arte indígena contemporânea no Brasil. Recentemente, nas conversas organizadas pelo 4º Mekukradjá - Círculo de Saberes, no Itaú Cultural de São Paulo em Maio de 2019, ouvi Denilson dizer que não saberia distinguir claramente a esfera das suas produções artísticas da sua ampla ação política pelos direitos dos povos indígenas.

No vídeo A-gente Laranja (2019), o artista propõe-se a intersectar imagens de ataques químicos a populações Guarani-Kaiowá perpetrados por fazendeiros no estado do Mato do Grosso do Sul ao longo dos anos 2000, com imagens de arquivo de aviões norte-americanos sobrevoando e lançando o herbicida Agente Laranja em pleno período de Guerra do Vietname. O Agente Laranja era usado na década de 70 como desfolhante em áreas de floresta para que os soldados americanos pudessem aceder mais facilmente aos territórios em disputa. Apesar de se saber sobre os efeitos nocivos desse herbicida, os ataques químicos atuais às populações indígenas no Brasil são realizados sem pudor, conectando arquivos e histórias que à partida não estariam relacionadas.

'Natureza morta' (2016-2019), de Denilson Baniwa

'Natureza morta' (2016-2019), de Denilson Baniwa

Já na série Natureza morta (2016-2019) Denilson apresenta várias vistas áreas da floresta amazónica, que normalmente são instrumentalizadas como provas visuais do desmatamento galopante da área. Numa inversão do sentido primeiro destas imagens, a vista área das manchas do desmatamento é manipulada para representar a forma de corpos ameaçados, como o da onça-pintada ou de um corpo indígena paramentado por um cocar. A marcação da ausência aufere aqui um sentido duplo e dinâmico: a ameaça aos modos de existir indígenas liga-se à biodiversidade em/com que co-habitam. Assim, a vista aérea de manchas da terra descoberta assalta e consome a visão do verde, e é neste entrelaçamento que surge a miração de um corpo indígena na mata. A visão extrativa é a visão de uma “natureza morta”, e o jogo de palavras com a técnica figurativa não é coincidência, assim como em A-gente laranja se joga com a figura fraudulenta do “laranja”, aquelxs que ocultam a identidade de criminosos fiscais e financeiros.

Em ambos os trabalhos de Denilson Baniwa, A-gente Laranja e Natureza Morta, o sobrevoo da terra é matéria do regresso e de memória. A vista aérea é instrumentalizada como marca de apagamento e violência onde coincidem história natural e história indígena, pois afinal a história dos corpos indígenas é baseada no apagamento de um modo de viver “imerso” na terra. Por outras palavras, a vista aérea é prova de um regresso à pele da terra onde se inscrevem os traços do apagamento.

2.

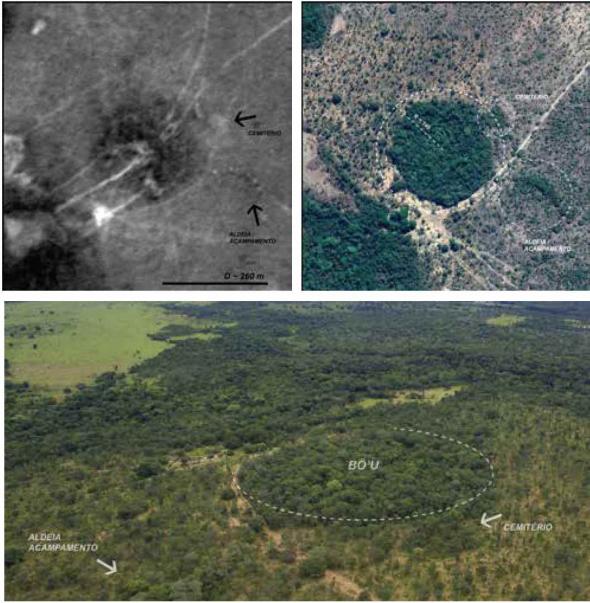

Memória da Terra (2018), de Paulo Tavares

Memória da Terra (2018), de Paulo Tavares

No projeto Memória da Terra (2018), o arquiteto e urbanista Paulo Tavares desenvolve uma investigação em torno dos problema estético-políticos que certas lutas territoriais indígenas convocam, concentrando-se sobre o deslocamento forçado de aldeias Xavante entre os anos 40 e 60 do estado do Mato Grosso. Numa configuração de “estação documental” composta por fotografias e vídeos (que podem ser ativados igualmente através de conferências sobre o projeto), Memória da Terra compila imagens aéreas de aldeias Xavante anteriores ao deslocamento, feitas pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) ou pelo exército norte-americano, e compara-as com imagens atuais onde podem ser vistos certos isolados padrões botânicos em arco ou círculo, que coincidem com a arquitectura, também ela em arco ou circular, típica destes aldeamentos indígenas.

Vistas de cima, estas manchas verdes isoladas no meio de territórios altamente desmatados são como que “negativos” das imagens de Natureza Morta de Denilson Baniwa: a memória botânica torna-se fato histórico ou ruína arquitectónica de uma história de ocupação do território. Retoma-se a ideia de que não há uma separação clara entre história natural e história humana e que a “natureza é o que permite estar no mundo, e, inversamente, tudo o que liga uma coisa ao mundo faz parte de sua natureza” (Coccia, 2018: 23). Esta investigação, levou Paulo Tavares e a associação Bö’u Xavante a formalizar uma petição junto do IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional) e da UNESCO para classificação destas formações botânicas como património arquitectónico da cultura Xavante, assim levando mais longe a ideia de projetos anteriores como Selva Jurídica (2015), em colaboração com Ursula Biemann, sobre a possibilidade de pensar a possibilidade de um “contrato natural” (Serres, 1990) em contraposição a um contrato social (Rousseau), assim como a necessidade de se pensar direitos jurídicos para os chamados não-humanos.

3.

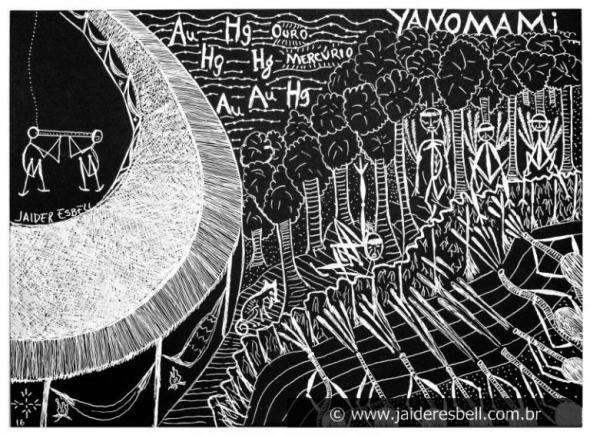

'It was amazon' (2016), de Jaider Esbell

'It was amazon' (2016), de Jaider Esbell

Levando a reflexão mais longe (ou mais perto), podemos considerar o ato de aterrar sem o recurso de vistas aéreas. A série de desenhos do artista macuxi Jaider Esbell It was amazon (2016) ligam dados ligados à objetificação dos corpos escravizados pelo processo colonial ao extrativismo de recursos naturais e à contaminação dos territórios indígenas no Brasil. Se aterrar é o momento entre o sobrevoo e o regresso à terra, aqui coincidem as visões da macro-história do colonialismo e do extrativismo amazónico com a visão aproximada de operações etnocidas sobre corpos indígenas ou, de novo, “the view from a body rather than a view from above”. Tão próximo quanto parcial, o trabalho de Jaider Esbell constrói-se pelo desenho e pela palavra, em torno das consequências das visões pretensamente imparciais da história colonial sobre a parcialidade dos corpos afetados. Assim, numa recente exposição sobre redes de dormir intitulada Vaivém no CCBB em São Paulo, Esbell apresentou uma rede de couro duríssima, incorporando a história do agronegócio no território makuxi, e onde se podia ler um texto que começava assim: “indígenas esperam pela justiça deitados numa rede de couro de vaca”.

A capitiana conta a nossa história (2019), de Jaider Esbell. foto de Edson Kumasaka

A capitiana conta a nossa história (2019), de Jaider Esbell. foto de Edson Kumasaka

4.

Gostaria ainda de juntar a esta sequência de trabalhos, o filme Ava Yvy Vera/ Terra do Povo do Raio de 2016, realizado por um coletivo Guarani-Kaiowá formado por Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonatan Gomes, Edina Ximenez, Dulcídio Gomes, Sarah Brites e Joilson Brites, em torno da Aldeia Guayviry no Mato Grosso do Sul. Trata-se de um filme documental que parte do assassinato de uma liderança (Nísio Gomes) O filme reconstrói o processo de retomada da terra liderada por um grupo de jovens, ao mesmo tempo que intercala esses momentos performativos com depoimentos de anciãos ou algumas situações mais narrativas onde uma voz, fora de campo, comenta e conta algumas histórias face a diferentes paisagens, revelando camadas invisíveis dessas paisagens, quase sempre lugares ermos, ou excessivamente desmatados devido à plantação intensiva (e revelando, do mesmo modo que nos trabalhos anteriormente citados, camadas invisíveis desses lugares).

still do filme 'Ava Yvy Vera/ Terra do Povo do Raio' (2016), do coletivo Guarani-Kaiowá (Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonatan Gomes, Edina Ximenez, Dulcídio Gomes, Sarah Brites e Joilson Brites)

still do filme 'Ava Yvy Vera/ Terra do Povo do Raio' (2016), do coletivo Guarani-Kaiowá (Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonatan Gomes, Edina Ximenez, Dulcídio Gomes, Sarah Brites e Joilson Brites)

Nos 5 minutos iniciais que abrem o filme, assistimos a um longo plano frontal de uma árvore, que ocupa o centro da imagem de uma paisagem de vegetação rasteira aparentemente inócua. Uma voz grave fala no antecampo e entendemos que o relato vem de quem segura a câmera, embora essa voz nos chegue como uma voz off, isto é, como algo gravado a posteriori sobre a imagem. Essa voz parece falar sobre e para a árvore, esta circula do antecampo para o plano, e no plano transita entre figura (árvore) e fundo (campo cultivado), criando por momentos a sensação de que talvez esta pessoa fala não só de si mas de si e sobre/com a árvore para nós:

“Eu sempre vinha debaixo desta árvore para fazer ligação. Vinha todo o dia embaixo da árvore. Quando chegava a noite era melhor de vir. Só à noite mesmo para vir aqui, de dia não dava. Tem muito, muito pistoleiro por aqui. Na estrada andam muitos pistoleiros, atiram e atiram na estrada. Por causa dos tiros que eu vinha aqui de noite. De dia não dava para vir sozinho. Às vezes o meu padrinho me acompanhava mas eu vinha sozinho mesmo. Eu jogava a borduna nas costas e vinha. Aqui mesmo fazia a ligação na árvore. Naquele tempo era triste a minha vida… Eu eu vivo sozinho mesmo. Não tem ninguém para me acompanhar. Naquele tempo, quem poderia me acompanhar ficou lá em baixo cuidando do lugar onde está o resto do pessoal. Vim aqui para ligar para a FUNAI e para os outros parceiros nos ajudarem. E eles falam “amanhã vamos”. Desde que entramos lá nesse lugar, não pega sinal de celular. Só aqui na árvore pegava sinal de celular. Ainda não sabíamos que na estrada também pegava sinal. E o meu celular era bem comum. Se tivesse câmera no meu celular, tiraria fotos das pessoas que fizeram mal para a gente. E…sempre aqui fazia a ligação. Aqui embaixo da árvore. Essa árvore ficou para mim como uma torre.”

Surge uma indecidibilidade do lugar desta fala com/sobre/para a árvore, não tanto pelo fato do sujeito de narração se confundir com a árvore, mas porque o relato, dilatado no tempo do enfrentamento e da contemplação, se refere à memória companheira entre a voz e a dita árvore. Essa árvore “sustenta a fala”, ela é prova ou documento enraizado no acidente da história daquele lugar, ao mesmo tempo que nos indica uma zona de indistinção entre humano e extra-humano, e entre humano e natureza, mas também entre imagem/paisagem e texto/voz. A agência da árvore concretiza a paisagem como zona de extinção. Ka’guy (em guarani, palavra que poderia ser traduzida por “mata” ou mesmo “natureza”) e Antropoceno (o desaparecimento de Ka’guy) misturam-se.

Podemos dizer então que a visão combina a centralidade subjetiva de quem fala, a centralidade subjetiva da árvore e a recordação da mata que outrora ali estava, marcando assim a sua ausência. Uma visão que aterra nesse plano de relações e perspectivas sem a pretensão de uma visão de cima.

5.

Por fim, sem querer forçar esta associação errante de imagens jornalísticas, projetos de arte ou stills de vídeos a uma lógica finalista, gostava de finalizar com um apelo à amplitude de perspectivas sobre as quais se pode olhar, tocar ou regressar à terra. Os projetos de Carolina Caycedo, artista que tem centrado parte do seu trabalho na história da água e particularmente das barragens como mega-empreendimentos “malditos” (o nome do projeto de longo termo Be dammed assim se apresenta), são exemplos instigantes de como se articulam as diferentes vistas e perspectivas, deste a tentativa de um trabalho de proximidade feito junto dxs lesadxs por esses empreendimentos, das visões indígenas sobre os corpos da água, ou das visões aéreas e cartográficas de barragens (ela trabalhou sobretudo num mapeamento de grandes projetos hidroelétricos na Colombia e Brasil). Numa pesquisa sobre conflitos ambientais que claramente não distingue a esfera da intervenção política da re-apresentação estética, Be damned não pode ser aqui representado por uma imagem mas pelo site da artista onde se reúnem geocoreografias, sobreposições de mapeamentos aéreos, instalações, livros-serpente compostos de documentos, conferências, manifestações, petições ou memoriais a ativistas assassinados. De certo modo, é possível entender que não se trata tanto da posição de onde se olha a terra mas da articulação entre os corpos que (se) olham, pela terra. Citando Carolina Caycedo, “as geocoreografias retomam o uso do corpo como ferramenta de resistência, para gerar grafias que nos arraigam ao território e nos relacionam com o extra-humano, produzindo um movimento que expande o corpo, individual ou coletivo, e o lugar em que nos posicionamos (Caycedo, 2016: 106).

6.

Sem querer fazer desta galeria um artigo científico exaustivo, optei por abrir os caminhos para pensar diferentes acepções do gesto de aterrar que questionam a visão cristalizada e homogeneizada do topo (The Blue Marble ou Antropoceno). Faltaria ainda explorar muitas outras possibilidades que me são caras, como a queda e enterrar, que trato em outra parte da pesquisa. Sugiro então terminar com quem se prepara para aterrar, baixando os olhos para preparar o caminho (que ainda está a caminho).

Nota: Este texto foi escrito para o BUALA, a partir do desenvolvimento para a tese de doutoramento da autora intitulada “Efeito antropocénico: crise ecológica e percepções humanidade-natureza nas práticas artísticas e etnográficas”, FCSH-NOVA e FFLCH-USP, Bolsa FCT SFRH/BD/128483/2017.

Bibliografia

Caycedo, Carolina (2016) “A Fome como professora” in Incerteza Viva, Catálogo da 32ª Bienal de Artes de São Paulo.

Coccia, Emmanuelle (2018). A vida das plantas, São Paulo, Cultura e Barbárie.

Latour, Bruno, Face à Gaia, Paris: Éditions La Découverte, 2015 .

Latour, Bruno, “Anthropology at the Time of the Anthropocene - a personal view of what is to be studied”, American Association of Anthropologists , Washington, Dezembro de 2014

Lovelock, James (1988), “The Earth as a Living Organism” in Wilson EO, Peter FM, editors. Biodiversity. Washington (DC): National Academies Press (US); Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219276/

Serres, M. (1990). O Contrato Natural. Lisboa: Instituto Piaget.

Strathern, Marilyn (2004) Partial connections- Updated Edition. AltaMira Press. Originally published in 1991 by Association for Social Anthropology in Oceania.

Fotografias e filmes citados:

A-gente Laranja, Denilson Baniwa, 2015

Natureza Morta, Denilson Baniwa, 2016-2019

It was amazon, Jaider Esbell, 2016

Ava Yvy Vera/A terra do povo do raio, Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonatan Gomes, Edina Ximenez, Dulcídio Gomes, Sarah Brites e Joilson Brites, 2016

The Blue Marble, 1972. Atribuída a toda equipa de Apollo 17 e à NASA

https://www.nasa.gov/content/blue-marble-image-of-the-earth-from-apollo-17

As imagens dos crimes ambientais em Brumadinho e Mariana, assim como as fotografias da Ilha do Lixo do Pacífico foram tiradas do Google Imagens, os autores são desconhecidos.

- 1. Donald Worster, “Nature’s economy: A History of Ecological Ideas”, 1977.

- 2. Os marcadores científicos para a análise do Antropoceno passam pelo cruzamento de dados naturais (aumento da emissão de gases de carbono, aumento do nível dos mares, aumento global da temperatura, aumento da velocidade do degelo, aumento da extinção das espécies e da acidificação dos oceanos, etc.) com dados humanos (aumento da população humana, aumento do PIB, etc.), criando o fenómeno que hoje é denominado pelos cientistas de Grande Aceleração e que se terá feito notar a partir dos anos 50. Esses efeitos antrópicos no clima seriam, em grande parte, irreversíveis, como aponta o Anthropocene Working Group (AWG) da Comissão Internacional de Estratigrafia que tem vindo a estudar o fenómeno. Para saber mais sobre o AWG, consultar: https://www.nature.com/articles/541289b?foxtrotcallback=true.