Um imaginário real | Ato Malinda

Ato Malinda gosta de performar, isto é, ela quer dar corpo a um conceito na carne do seu corpo. A sua investigação, a sua busca ontológica, funda-se na identidade. Uma identidade que não se resume à de mero indivíduo mas que diz respeito a algo mais vasto e complexo. E de um para outro trabalho ela interroga-se sobre este todo e sobre possibilidades de o tornar mais visível e fluído. Deseja-o acessível, não só para si, mas para aqueles a quem quer contar a sua história. Então constrói cenários, ficções possíveis, como se, pela experimentação, tentasse completar um puzzle do qual desconhece as peças todas. E clama não apenas dar corpo, encarnar, mas também reencarnar, ser a parteira de uma história esquecida cuja memória confusa carrega consigo. E é essa memória que a leva a rejeitar as ilusões universalistas do Iluminismo, isto é, de uma visão intelectual que tem para si que o mundo pode ser colocado em equação e, como tal, objectificado.

A filosofia tácita que ainda hoje governa os povos africanos baseia-se essencialmente no ser, na essência a que se vai dando corpo, e não na existência dentro da abstracção de um mundo decifrado. A separação, bastante cristã, entre ser e natureza é a pedra de toque da oportunidade perdida, do mal entendido contínuo onde a alteridade se baseia. A palavra – que é como quem diz, uma das principais formas da linguagem – constitui a própria revelação do ser, ao mesmo tempo que cria um efeito de distanciação. A face a que dou nome pode não corresponder ao que sou, e a minha imagem no espelho não passa de uma ilusão de óptica. É outra coisa, algo que posso contemplar à vontade. Apercebo-me de traços seus que normalmente me escapariam quando apareço a mim mesmo apenas como imagem de mim mesmo. É a isto que Maurice Merleau-Ponty chamou o poder de olhar e que, por pouca atenção que lhe prestemos, se assemelha à experiência mística: “…o meu corpo simultaneamente vê e é visto. Aquilo que olha para todas as coisas pode também olhar para si mesmo e reconhecer no que vê o ‘outro lado’ do seu poder de olhar.” (1964:162). Esta experiência da divisão está no centro do trabalho videográfico e performativo de Malinda.

A experiência de se ser alienígena a si mesmo é partilhada por todos os povos que experimentaram o fardo da colonização. No entanto, se os que foram colonizados viveram esta divisão somente como uma perda, a ausência de uma parte, adquiriram, após a independência, a faculdade de ver, isto é, a faculdade de desaprender a olhar para si mesmos como um esquema imutável definido pelo olhar do outro. Isto para começar. O passo seguinte seria passarem a dar valor ao seu próprio olhar e a atribuírem-lhe significado, isto é, a atribuírem-se significado. O choque violento de se ser visto, de que Jean-Paul Sartre falou ao evocar o súbito poder dado aos ex-colonizados para olharem objectivamente para os seus colonizadores, deve ser tomado num duplo sentido. Contudo, quando o filósofo insistiu na humildade com que, desde então, o Ocidente teve de se confrontar, omitiu o facto de este choque violento também operar no sujeito que vê. É como se, ao se sair de uma longa noite de cegueira, a pouco e pouco este sujeito se abrisse ao mundo e à magia de se descobrir de uma maneira que nunca o sujeito se pensara ver. Dominar a sua imagem, como a artista queniana tem vindo brilhantemente a fazer desde que regressou ao seu país após ter estudado nos Estados Unidos, é introduzir no nosso mundo vozes e cores que escapam aos processos de globalização e de uniformização. É recusar ser apenas o fruto do olhar do outro e, em contrapartida, trazer ao de cima, como se de uma contradição silenciosa se tratasse, a sua versão de si própria, fazendo-o em consonância com os seus códigos culturais e a sua estética. É reapropriar-se da medida do tempo, uma medida que para Merleau-Ponty

… continua a mesma porque o passado é um antigo futuro e um presente recente, o presente um passado iminente e um futuro recente, o futuro um presente e mesmo um passado por vir; porque cada dimensão do tempo é tratada ou abordada como diferente de si mesma e porque, final- mente, no centro do tempo há um olhar. (1962:422)

Aqui a palavra-chave é ‘olhar’. Imaginemos por um momento que o ser humano se podia comparar ao tempo, e que as diferentes fases da sua múltipla presença a que Merleau-Ponty se refere são não menos do que a essência da humanidade. Assim, numa espécie de ‘Eterno Retorno do Mesmo’ tentamos, em vão, definir um objecto – homem – que nunca corresponde ao momento em que o olhamos. Porque assim que o capturámos, encontramo-nos já no passado e na História. Como pode, então, alguém deslindar o futuro se não como uma extrapolação do instante vivido e como uma projeção cuja força reside na subjectividade do olhar e na força da luminosidade desse mesmo olhar? Aperceber-se da impossibilidade de representar o real permite aceder à liberdade do artista criador. É entrar no domínio da metáfora e da lenda. E é indubitavelmente por isso que, num trabalho como On fait ensemble (Fazer Juntos), a artista se projeta a ela mesma num real imaginário. Imaginário porque não há nada de tangível, real, porque ao reincarnar uma memória coletiva viva, prolonga a experiência sagrada da iniciação e, ao fazê-lo, convida-nos a reconsiderar as formas nas quais a memória oral (que, em África, é o fermento da História) se encontra ameaçada. Pois o paradoxo de qualquer tradição é estar continuamente a ser reinterpretada, como uma língua que se recusa a morrer. E assim introduz as questões de pertença e de enraizamento em termos estéticos. Esta incómoda pergunta ‘Quem sou?’ levou Aimé Césaire e Léopold Senghor a inventar a Negritude. É pela distância necessária conferida pelos “braços miraculosos” (Césaire) que Malinda consegue, pela subjectividade da sua poesia, alcançar uma verdade sem contradição, porque nunca erigida como universal.

Ato Malinda (Quénia,1981), Representation, 2014, fotografia

Ato Malinda (Quénia,1981), Representation, 2014, fotografia

Como qualquer sujeito contemporâneo, Malinda é atormentada pela necessidade de conferir significado aos seus actos. É questão de, a um tempo só, num presente sujeito ao movimento perpétuo, desconstruir um passado e inventar um futuro. O problema que se lhe coloca reside na desadequação das ferramentas existentes. É, portanto, questão de se reinventar a si mesma, de se criar no sentido básico da expressão. Trata-se também de encontrar uma linguagem que reflita as suas aspirações da forma mais aproximada possível mantendo, ao mesmo tempo, uma gramática que a torne acessível a todos os seres humanos, independentemente do seu meio ou história pessoal. O sagrado só pode ser o lugar do discurso se a própria noção de sagrado, despida das suas andrajosas vestes, for reinventada, tornando-se apenas auto-expressão. É a força – e o apanágio – do artista criador, capaz de se libertar das grilhetas dos códigos em que cresceu, dandolhes uma nova leitura. Para tal, essa leitura ou interpretação insere-se num esquema passível de ser conhecido por todos. É a interacção entre a produção artística e um determinado contexto aquilo que lhe atribui o seu valor completo, como bem relembra Gilles Deleuze:

Os signos permanecem privados de sentido enquanto não entram na organização de superfície que assegura a ressonância de duas séries (duas imagens-signos, duas fotografias, dois caminhos, etc.) No entanto, este mundo do sentido não implica ainda unidade de direcção ou comunidade de órgãos. Esta última requer um dispositivo receptor capaz de provocar uma sucessiva sobreposição de planos de superfície de acordo com uma outra dimensão. (E,) além disso, o mundo do sentido, com as suas singularidades-evento, oferece uma neutralidade que lhe é essencial. O que acontece, não apenas porque paira acima das dimensões segundo as quais será organizado de modo a adquirir significado, manifestação e denotação mas também porque paira acima das actualizações enquanto energia potencial, ou seja, a realização dos seus eventos, que tanto podem ser externos quanto internos, colectivos como individuais, consoante a superfície de contacto ou a superfície-limite neutra que transcende distâncias e assegura a continuidade em ambos os seus dois lados. (2004:119)

Pelo que os códigos e as estéticas propostas têm necessariamente de se ancorar algures e de ser absolutamente inteligíveis a quem se dirigem mesmo que, inevitavelmente, as suas transposições abram alas a um mal-entendido geral. E, porém, nenhuma comunidade pode existir fora deste mal-entendido, cuja função primeira é a de assinalar o tempo. A questão do ‘Nós’ esquecida algures pelos fundadores da independência africana é revisitada pelos artistas que, na África de hoje, são eventualmente as únicas pessoas capazes de transmitir as fricções provocadas por essa demanda que Ernst Bloch considerava de maior importância. É esta a questão que Deleuze, ainda que noutros termos, aborda com a noção de ‘superfície de contacto’. A problemática complexidade do ‘Nós’ liga-se a duas noções – novamente a dualidade do ser – sem as quais se torna difícil determinar a própria essência: o grupo e o indivíduo. O grupo, este ‘nós’ a que Bloch se refere é um conjunto de grupos independentes que formam aquilo a que Deleuze chama a ‘superfície de contacto’, ou seja, o ‘campo da aparência’. A família, a etnia, a religião, a nação, o continente, e assim por aí adiante, representam os vários todos em relação aos quais os indivíduos procuram o seu lugar. A identidade em causa torna-se a síntese destes diferentes todos numa única e singular actualização. Se ser é pensar-se a si mesmo, parafraseando René Descartes, acrescentaria que o nosso pensamento determina a forma como aparecemos ao mundo. Como desafiar a imagem exógena que ameaça engolir-nos entre arquétipos e substituí-la por uma imagem endógena, mesmo que imperfeita? Este desafio, que Malinda tomou para si, expressa-se de forma completa na obra On fait ensemble. A questão do ‘We’, indicada aqui por um modesto on (nós/ a gente), o mesmo on que encontramos novamente na expressão on est ensemble (estamos juntos), está no cerne das suas preocupações e representa um enigma que parece não ter um fim.

A performance, frequentemente transposta em vídeo, talvez legitime melhor esta discussão ontológica. O corpo torna-se então lugar de narração: o corpo íntimo, privado, mas também o corpo social, o corpo do outro. Por via do método de representação figurativa que escolheu, a auto-encenação permite-lhe expressar, de forma tangível, uma emoção que já nada tem de abstracto. A mais simples paisagem torna-se assim modo de fazer auto-retrato, assentando na forma do corpo. Esta já mencionada dualidade, torna-se instrumento para tocar a seu bel-prazer. O corpo deixa então de pertencer ao seu dono para passar a ser a metáfora de um ‘nós’ que cabe ao voyeur alcançar. Torna-se matéria. Paradoxalmente, é este ‘dar corpo a’ que o transforma em ideia, como nos relembra Henrique-Pierre-Jeudi:

As imagens do corpo não dizem respeito ao corpo enquanto entidade isolada; chegam-nos simultaneamente como imagens do mundo. E a linguagem permite apenas organizar classificações arbitrárias que mantêm o sentido da interpretação próximo da ilusão. Em certa medida, a colisão de imagens do corpo ensina-nos que não há verdadeiramente uma linguagem do corpo. As formas de ser narrado implicam já uma negação das imagens pela objectificação do sentido que lhes é atribuído.(1998:21)

Por conseguinte, não é o corpo em si que nos dirige uma mensagem, mas sim a forma como a artista o encena. O corpo, como uma paisagem - coisa que não é acidental - é metáfora. Um quadro em branco no qual a artista transpõe a sua visão da humanidade. Um instrumento de mediação por via do qual a artista fala ao outro - a ele, que olha o corpo, e que não pode deixar de o descrever - o corpo é o primeiro elemento concreto através do qual somos percepcionados. E é o lugar de um incessante conflito, uma vez que por ele se desenrolam as contradições da percepção. Há, por um lado, a imagem que damos aos outros e, por outro, a que os outros percepcionam de nós - uma imagem na ordem das aparências. Dominar esta imagem dividida é, em suma, entregarmos-lhe imediatamente a nossa alma. Isto é feito de modo a evitar mal-entendidos (dês malentendus), ou pelo menos os olhares suspeitos (dês mal vus) subjacentes quando se olha pela primeira vez. Encontramo-nos então no domínio da representação, isto é, no domínio do estar-no-mundo. É nele que nos projectamos aos outros como gostaríamos de ser vistos, é nele que negociamos as condições da nossa humanidade enquanto evitamos a armadilha mortal que ditou o fim de Narciso.

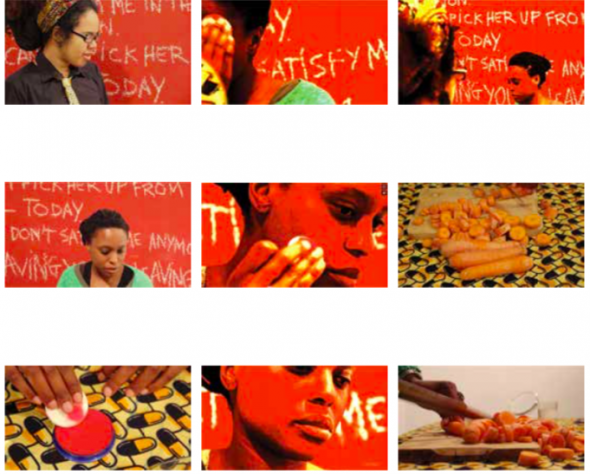

Ato Malinda, Mourning a Living Man, 2013.

Ato Malinda, Mourning a Living Man, 2013.

Aparecer ao mundo pressupõe um profundo conhecimento de si e das formas como se deseja ser percepcionado. Mal o corpo se torna agente desta negociação não pode senão ser uma abstração e uma forma codificada de escrita. O outro - que, segundo Jacques Lacan, nos define - guia-se pela imagem que temos de nós mesmos. Naturalmente que, como Jeudi sugere, esta imagem implica a sua própria negação. O que significa que nunca alcançará o objectivo pretendido pelo artista. Mas haverá algum objectivo ideal, à excepção de dar testemunho com a própria carne e as próprias palavras? A questão que aqui se coloca é a da multiplicidade de imagens possíveis de entrever. Daí a necessidade de dotar o corpo de um peso que excede quem o detém e fazer dele o emblema de um certo tipo de espiritualidade que não pode deixar de ser politizada por via da desconstrução da história colonial. Afinal de contas, o que é este corpo que se oferece, senão a reactualização do dar corpo a mitos e culturas que transportam a marca da contemporaneidade? O corpo torna-se então o interlocutor entre nós e um mundo que nos passava despercebido. Numa espécie de transe que nos conduz à exploração dos limites do nosso ser, oscilamos entre forma animal e espiritualidade, ou seja, encenação consciente de nós mesmos. É nesta operação que nos dividimos uma última vez. Este exercício é algo esquizofrénico, pressupondo uma atitude jânica, dirigida simultaneamente a um dentro e um fora. É a esta divisão que Sartre se refere na citação seguinte, onde ‘negro’ deve ser entendido como ‘não branco’ ou colonizado:

O arauto da alma negra andou nas escolas brancas. Aprendeu a lei férrea que nega ao oprimido quaisquer armas que não tenham sido roubadas ao opressor. É pelo choque da cultura branca que a negritude passou da existência imediata ao estado reflexivo. Mas, a par e passo, cessou de a viver. Ao escolher ver aquilo que é, dividiu-se em dois - e já não coincide consigo mesma. (1998:21)

Malinda conseguiu deixar de coincidir consigo mesma e, por conseguinte, afirmar assim o despertar de uma consciência política que só em solo africano poderia despontar. Para escrever a sua história apropriou-se de uma espécie de breviário, um livro de imagens que diariamente acrescenta com novos achados e novas invenções-adaptações. Decidiu forjar as ferramentas que lhe permitem produzir a mais fiel expressão do seu discurso. O acto de criação deixa de ser o acto leviano e gratuito que alguns gostam de descrever como tal, para passar a ser um compromisso que vai além do mero indivíduo e que transforma o artista na ilustração viva da singularidade. Criar é trazer à luz esta dualidade última. É a dualidade da própria arte:

A estética é dilacerada por uma dualidade. Por um lado, serve para designar a teoria da sensibilidade como forma de experiência possível; por outro, designa a teoria da arte como a reflexão da experiência real. Para que estes significados estejam interligados as condições da experiência, em geral, têm de se tornar as condições da experiência real; assim o mundo da arte apareceria realmente como experimentação. (1963:18)

Malinda parece ter compreendido que qualquer obra artística que não junte experiência real e experimentação está votada ao fracasso. A fasquia é alta. É questão de criar uma estética singular e, simultaneamente, torná-la inteligível a todos, constituindo uma nova matriz. Uma proposição deste género refuta a monotonia global. Por outras palavras, trata-se de criar uma forma de arte contemporânea que é ancestral. É uma contemporaneidade cujas raízes vêm das brumas dos tempos e das mais remotas memórias dos seres humanos.

Referências Bibliográficas:

MERLEAU-PONTY, M. (1964), “Eye and Mind,” in The Primacy of Perception and Other Essays, ed. James M. Edie (Evanston: Northwestern University Press), p. 162.

MERLEAU-PONTY, M. (1962), Phenomenology of Perception (1945), trand. Colin Smith (Londres: Routledge & Kegan Paul; Nova Iorque: The Humanities Press), p. 422.

DELEUZE, G. (2004), The Logic of Sense, trans. Mark Lester with Charles Stivale, ed. Constantin V. Boundas (1990; London: Continuum Books), pp. 119-20. Tradução nossa.

JEUDI, H.P. (1998), Le corps comme objet d’art (Paris: Armand Collin/Masson, 1998), p.21. SARTRE, J.P (1963), Black Orpheus, trans. S. W. Allen (Paris: Présence Africaine), p.18.

Artigo originalmente publicado na revista Este Corpo que me Ocupa, Buala 2014.