Vulnerabilidade, espaços e construção de fronteiras

Distância e proximidade, universalidade e particularidade

“[…] uma noite, estávamos sentados lá fora no jardim, a [minha avó] quis saber se, do avião, poderia ver a fronteira entre a Índia e o Paquistão. Quando meu pai se riu e disse: “Porquê, acharia ela que a fronteira era mesmo uma longa linha preta com verde de um lado e vermelho do outro, como no atlas escolar?”, não ficou tão ofendida quanto perplexa.

Não, não era isso que queria dizer, retorquiu. Claro que não. Mas com certeza que há algo – talvez trincheiras, ou soldados, ou armas apontadas umas às outras, ou mesmo só pedaços de terra desertos. Não lhe chamam terra de ninguém?

[“[…] one evening when we were sitting out in the garden she [my grandmother] wanted to know whether she would be able to see the border between India and East Pakistan from the plane. When my father laughed and said, why, did she really think the border was a long black line with green on one side and scarlet on the other, like it was on a school atlas, she was not so much offended as puzzled.

No, that wasn’t what I meant, she said. Of course not. But surely there’s something – trenches perhaps, or soldiers, or guns pointing at each other, or even just barren strips of land. Don’t they call it no man’s land?” (Ghosh 2005: 148)].

O texto extraído de The Shadow Lines de Amitav Ghosh, fala-nos, entre outras coisas, de impérios e de novas nações que deles nasceram. Impérios que criaram contactos e vulnerabilidades, fronteiras caracterizadas pela tensão entre proximidade e distância. São essas fronteiras que ainda alimentam, embora noutros contextos, muitas das reflexões em torno do que agora se tende a chamar de diálogo intercultural.

Prefiro, contudo, a este termo, por razões que adiante espero tornar claras, o de zona de contacto.

Mary Louise Pratt (1992) propôs o conceito para descrever fenómenos de intercâmbio cultural, em que as influências recíprocas, as fronteiras instáveis - mais ou menos impostas – se desenvolvem segundo processos, menos de interculturalidade, do que de transculturação, conceito que a autora vai buscar ao antropólogo cubano Fernando Ortiz, para descrever os complexos processos de influência recíproca e desigual que caracterizaram a sociedade americana durante a ‘conquista’.

Falar de zona de contacto equivale a falar de distância e de proximidade, mas, sobretudo, do carácter precário e político das fronteiras culturais e das suas desigualdades. A forma como estes conceitos são articulados determina o modo como se define e interroga teorias e práticas de diálogo intercultural, questões de multiculturalismo e cidadania.

Começo por partir, de forma exploratória, heurística, de dois pressupostos gerais, dependentes da perspectiva de que usamos: a distância incentiva os universais, a dissolução de fronteiras, enquanto que a proximidade promove a particularidade e a necessidade de se traçar limites, acentuando assim as diferenças (Barth 1969).

A questão da universalidade e da particularidade tem também desempenhado um papel decisivo no que respeita ao modo como as interdependências e as relações na era da globalização têm sido teorizadas e analisadas, bem como praticadas e experienciadas.

Algumas abordagens (Appadurai 1996, Tomlinson 1999, Hall 1997, 1999, Tsing 2005) têm sublinhado o modo como a globalização não resulta tão só na homogeneização de um mundo fatalmente constituído por particularidades. Com efeito, estas podem ser reforçadas através de processos complexos e contraditórios que, dotados de uma estrutura mais ou menos difusa e desterritorializada, possibilitam novas configurações de violência (Appadurai, 2006: 21, 35-31).

Estas tendências explicariam a necessidade de um diálogo intercultural, num tactear complexo entre, por um lado, a proximidade – garantida pelas trocas, cada vez mais aceleradas de bens e de ideias no (ciber)espaço, ou a crescente mobilidade de pessoas – e, por outro, a distância gerada, por exemplo, pelos chamados ‘choques’ – reais ou virtuais – de ‘civilizações’1.

Por outro lado, tanto os fluxos globais como as interacções deles decorrentes têm vindo a ser contrariados pela distância criada por fronteiras reais, como, por exemplo, a da Fortaleza Europa, legitimando as vedações erguidas em Melilla, o patrulhamento das zonas costeiras mediterrânicas e atlânticas a fim de repelir o afluxo de seres tidos como infra-humanos, seres que, mortos ou vivos, se vêem reduzidos a meras estatísticas na contabilidade ansiosa de uma Europa das nações, Europa ainda apegada a um imaginário nacional fundado na pureza (Gilroy 1993, Stolcke 1994, Appadurai 2006), pese embora a transnacionalidade da União Europeia.

Por outro lado, se também é verdade que a globalização e os fluxos migratórios dela decorrentes têm vindo a questionar a separação clara entre Primeiro e Terceiro Mundo (por exemplo Tomlinson 1999), o certo é que novas territorializações têm vindo a verificar-se. Veja-se, por exemplo, a criação de condomínios privados ou centros comerciais que transferem o espaço público urbano para territórios privados e delimitados, como forma de garantir a segurança; sobretudo face aos chamados ‘imigrantes’ ou ‘minorias étnicas’– estes abrigados, por sua vez, em ‘bairros problemáticos’, pesem embora todos os discursos sobre ‘integração’, multiculturalismo ou interculturalidade.

A questão do medo das minorias – fundado naquilo a que Appadurai chama “narcisismos predatórios” (Appadurai 2006), derivados de uma concepção da nação fundada no solo e no sange (Stolcke 1995) – esse medo pode ser assim entendido como um momento inerente à construção de uma fronteira que separa os que pertencem daqueles que são apenas parcialmente bem-vindos, ou seja, os ‘Outros’.

Está-se, assim, perante um exemplo menos de uma dialéctica, do que de um conflito de interesses particulares, interesses assimetricamente constituídos, que não deixam, por isso, de proclamar a necessidade de se ‘tolerar’ o ‘Outro’. Isto sem que a respectiva definição seja questionada, levando a que o ‘Mesmo’ se instaure menos como interlocutor efectivo, do que como autoridade que determina os princípios, ditos ‘universais’, em que esses ‘encontros’ com a ‘diferença’, leia-se, o diálogo intercultural, se deverão efectuar.

Fundação de Tenochtitlan, Codex Mendoza, Bodleian LibraryPara além das distinções e limites, ou seja, das fronteiras que os fluxos globais geram, há ainda a considerar discursos sobre mestiçagem, crioulidade, hibridez que circulam com crescente visibilidade, também nos media, a fim de fomentar a proximidade num mundo cada vez mais global, mas mais dividido, seja em nome da ‘guerra ao terror’, seja da ‘decadência ocidental’. Ao mesmo tempo, assiste-se à mercadorização da diferença que parece vender sempre bem. O exótico torna o próximo distante, tolerável, quando reduzido a mero enfeite multicultural; por outro lado, as grandes transnacionais sabem bem até que ponto a globalização não só fomentou o cosmopolitismo efectivo e o democratizou, como reforçou o paroquialismo mais limitado, a par das reivindicações legítimas em torno do local.

Fundação de Tenochtitlan, Codex Mendoza, Bodleian LibraryPara além das distinções e limites, ou seja, das fronteiras que os fluxos globais geram, há ainda a considerar discursos sobre mestiçagem, crioulidade, hibridez que circulam com crescente visibilidade, também nos media, a fim de fomentar a proximidade num mundo cada vez mais global, mas mais dividido, seja em nome da ‘guerra ao terror’, seja da ‘decadência ocidental’. Ao mesmo tempo, assiste-se à mercadorização da diferença que parece vender sempre bem. O exótico torna o próximo distante, tolerável, quando reduzido a mero enfeite multicultural; por outro lado, as grandes transnacionais sabem bem até que ponto a globalização não só fomentou o cosmopolitismo efectivo e o democratizou, como reforçou o paroquialismo mais limitado, a par das reivindicações legítimas em torno do local.

Consequentemente, pode dizer-se que proximidade e distância, local e global, particular e universal, podem ser pensados e praticados de um modo multiforme e complexo. Por um lado, são utilizados com objectivos e programas distintos, quando não antagónicos. Veja-se, por exemplo, o modo como o argumento da defesa da civilização ocidental é utilizado para postular um humanismo universal e a defesa dos direitos humanos, com particular ênfase nos das mulheres, a fim de promover interesses ou intervenções imperiais; ou, em contrapartida, o modo como esses mesmos direitos são invocados pelos ‘Outros’ para promover formas alternativas de emancipação feminina ou de preservar a diferença, ou seja, a cultura. É o caso de algumas minorias na Europa ou de grupos indígenas, sobretudo, nos espaços não-europeus.

O que demonstra que distância e proximidade não podem ser equacionadas de um modo simplista como universalidade e particularidade, dado o modo complexo como as fronteiras são traçadas e negociadas, a diferença é construída – imposta ou reivindicada – de modos distintos, mais ou menos antagónicos, mais ou menos convergentes.

Haverá um modo alternativo de analisar a proximidade e distância no que se reporta a questões de diferença cultural? Como articular os universais, com a virulência dos antagonismos diferencialistas, a nível global, ou com outras formas de vulnerabilidade suscitadas pelo encontro imediato com a diferença?

Creio que uma resposta possível pode ser encontrada na questão da produção da diferença (Gupta/ Ferguson 1993), no modo como as fronteiras entre culturas são traçadas, construídas.

A complexidade destes temas, poder-se-ia ainda dizer, adquire matizes diferentes consoante a perspectiva que se assume para os considerar. Conforme aproximamos ou afastamos o nosso ponto de vista, alteramos a nossa focalização, consoante a escala a que as submetemos (Tsing 2005), as questões podem evidenciar graus de complexidade diversos.

Para responder de um modo mais preciso a estes temas meramente esboçados, proponho uma série de ângulos, perspectivas, que vão do mais longínquo ao mais próximo, usando de categorias espaciais que associarei a enquadramentos temporais, isto é, históricos, ciente do carácter relativo desses dois a priori kantianos. Também estes revelam ser constructos sociais, que ajudam a explicar a forma como se enquadram questões de proximidade e distância, o modo como traçamos limites e fronteiras, e assim determinamos o que é ‘cultura’ e a ‘diferença’.

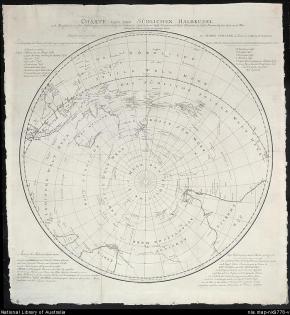

Mapa da Antártida, James Cook e Georg Forster, Voyage Round the World.

Mapa da Antártida, James Cook e Georg Forster, Voyage Round the World.

Uma questão de escala

Visto à distância, o globo parece apontar para um lugar partilhado, ponto de ancoragem num universo desconhecido. As diferenças dissipam-se em favor de um destino comum, com objectivos e perigos afins. O universal surge como possibilidade concreta, menos abstracção generalizadora ou homogeneização imposta – a globalização –, do que como tarefa comum num planeta em perigo.

Os continentes surgem como secundários, quando comparados com os oceanos que parecem menos rodeá-los, separá-los, do que torná-los possíveis.

As fronteiras entre nações não são visíveis, como imaginamos a partir de mapas políticos que frequentemente identificamos com as ‘culturas’ (Ferguson /Gupta 1993), por exemplo as da ‘Europa da diversidade’. Nem conseguimos tão pouco divisar as fronteiras ‘tribais’ dos mapas etnográficos, a demarcar povos que ainda se insiste em situar no limite da Europa, em algumas zonas mais recônditas da Ásia e, sobretudo, em África.

Visto à distância, esse planeta não permite um ponto de vista fixo ou uma perspectiva única que autorizem um fundamento de enunciação de universais etnocêntricos, que assim revelam ser meras hipóteses, desígnios vãos ou megalómanos.

Dito de outro modo: vistas à distância, as concepções de um poder panóptico surgem desmentidas2, a escala apontando para a vacuidade de qualquer tentativa de controlar todo o planeta. Visto à distância, o globo revela antes o carácter efémero e construído de fronteiras e limites, a sua historicidade, a sua dependência de ideias de espaço e poder que deixam de ser entendidas como definitivas e muito menos universais, em suma, a sua precariedade.

O reconhecimento desta vulnerabilidade partilhada não pode fundar uma lei universal que dê conta dos encontros particulares entre indivíduos e culturas, numa proximidade física ou virtual, que, ao permitir entrever diferenças, pode criar distinções, fronteiras e barreiras e outras formas de vulnerabilidade decorrente de intercâmbios mais ou menos assimétricos ou violentos.

Proponho a seguir uma série de ampliações, de aproximações sucessivas, de modo a cartografar formas de postular, construir a diferença e as fronteiras que a produzem, bem como as vulnerabilidades que a proximidade pode suscitar, sem perder de vista a sua articulação com perspectivas mais globais.

Amplicações e aproximações. Cartografia, poder e fronteiras imaginadas

Mapa de Tenochtitlan, 1524Sabe-se como a cartografia mudou com o advento da era moderna no Ocidente, nomeadamente o modo como os métodos baseados na experiência empírica tornaram possível uma nova forma de mapear o planeta. A cartografia ptolomaica foi complementada por cartas portulanas e mapas mais precisos que acrescentariam à estrutura simbólica e narrativa das representações anteriores um desenho minucioso de costas e continentes, a partir da experiência da navegação (Alegria et al. 1998).

Mapa de Tenochtitlan, 1524Sabe-se como a cartografia mudou com o advento da era moderna no Ocidente, nomeadamente o modo como os métodos baseados na experiência empírica tornaram possível uma nova forma de mapear o planeta. A cartografia ptolomaica foi complementada por cartas portulanas e mapas mais precisos que acrescentariam à estrutura simbólica e narrativa das representações anteriores um desenho minucioso de costas e continentes, a partir da experiência da navegação (Alegria et al. 1998).

Essa alteração foi tradicionalmente considerada pela historiografia ocidental como um sinal de progresso, enquanto afirmação da ciência e do conhecimento objectivos. A minúcia cartográfica foi interpretada como decorrendo da era das descobertas iniciadas com a chamada ‘expansão portuguesa’. Cada baía, cada reentrância passa assim a corresponder a uma terra descoberta e a ser controlada, seja através do comércio, seja da futura ocupação efectiva.

Os mapas permitem agora o reconhecimento de características mais claras, os continentes destacando-se do oceano, que passa a separar e a ligar territórios (Hegel 1991), e que a cartografia política virá a preencher com fronteiras entre tribos, povos ou nações.

Mas trata-se apenas de um modo possível de representar a superfície terrestre e as suas marcas humanas, como se pode derivar da comparação dos mapas de Tenochtitlán feitos por descobertos e descobridores, em que os elementos narrativos e simbólicos da cultura méxica colidem com a pespectiva euclidiana dos conquistadores3.

Planisfério de Al-IdrisiOu pense-se ainda no planisfério de Al-Idrisi, em que o Sul surge representado no topo, criando em nós uma sensação de vertigem, de mundo às avessas, a que nos habituámos agora em tempos de Google Earth, familiaridade, contudo, impensável na época em que esses ‘novos mundos’ começavam a ser conquistados.

Planisfério de Al-IdrisiOu pense-se ainda no planisfério de Al-Idrisi, em que o Sul surge representado no topo, criando em nós uma sensação de vertigem, de mundo às avessas, a que nos habituámos agora em tempos de Google Earth, familiaridade, contudo, impensável na época em que esses ‘novos mundos’ começavam a ser conquistados.

Recorde-se ainda a história da descoberta dos antípodas da Europa na era das Luzes. A precisão no mapeamento atingirá, dizem os especialistas, um momento decisivo com James Cook que traçará com coordenadas – só passíveis de se obter depois da invenção do cronómetro – as ilhas situadas no Pacífico imenso. A grande descoberta da sua segunda circum-navegação (1772-1775) foi a não existência de terra firme na Antártida, como se imaginara anteriormente, segundo as leis da simetria, descoberta negativa, a somar a outro resultado, também ele negativo, a saber, o facto de nenhum membro da tripulação ter morrido de escorbuto, graças a medidas sanitárias profilácticas, em que a dieta rica em vitamina C fora decisiva.

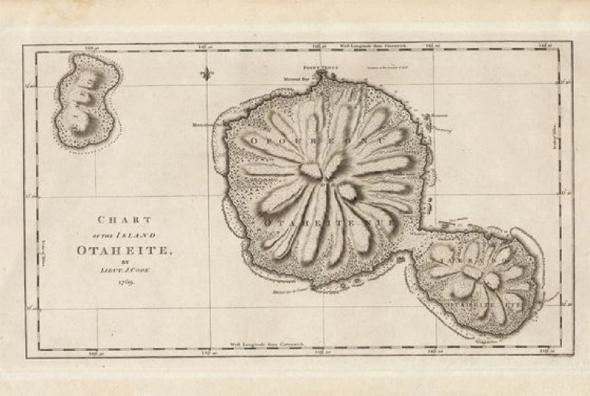

Mapa de Tahiti (James Cook), Segundo Hawkesworth

Mapa de Tahiti (James Cook), Segundo Hawkesworth

Heroísmo prosaico que se repete na precisão do mapas de Taiti, lugar que, contudo, ganhará estatuto mítico no imaginário ocidental, como lugar de paraíso reencontrado, novo mundo às avessas, novo modelo para se imaginar uma alternativa a uma Europa que atingira o fim do período da sua expansão e conquista, restando-lhe agora apenas a luta pela partilha do planeta, sobretudos dos seus oceanos.

O que revela que a objectividade científica não excluía, antes reforçava, as representações mais subjectivas, bem como a associação de ambas as vertentes ao empreendimento colonial: a natureza, fauna e flora exóticas são submetidas a uma taxonomia universal (Tsing 2005) em que os humanos, os ‘Outros’, também são incluídos, tolerados, desde que submetidos ao princípio de uma hierarquização cultural e racial (Sanches 2002).

Representações subjectivas para os momentos de lazer daqueles que não viajavam mas consumiam os produtos que as viagens lhes traziam – chás, açúcares, cacaus e cafés, fonte de sociabilidade e de Luzes no espaço público (Habermas 1973), onde se discutiriam os ideais da cidadania e de futuras revoluções burguesas. Cultura de café que Steiner identifica como especificamente europeia, esquecendo-se de mencionar os tráfegos, entre eles os humanos, que permitiam a chegada desses produtos, especiarias (Hall 1997) e drogas (Gupta 2007) às mesas dos centros cosmopolitas da Europa colonial.

Mas optar por esta perspectiva alternativa corresponde a recorrer a outras cartografias, traçando intercâmbios persistentes, anteriores à “era da expansão portuguesa”, entre europeus e povos sem-história (Wolf 1997), até ao emergir dos sistemas-mundiais modernos em que a escravatura foi um momento decisivo (Williams 1947, Gilroy 1993).

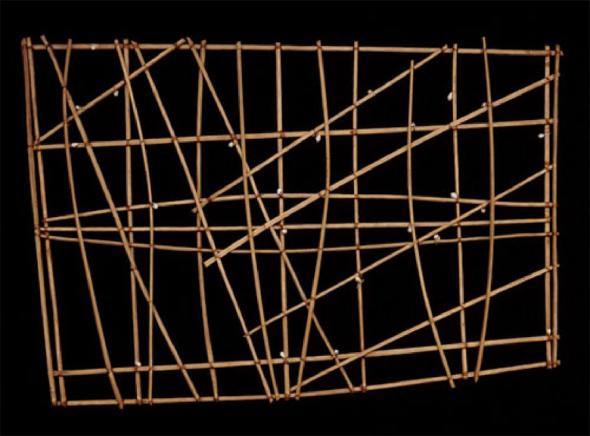

Polynesian Stick Charts

Polynesian Stick Charts

Ao que haveria ainda que acrescentar outras cartografias do Pacífico como, por exemplo, as cartas de navegação da Polinésia, e que apontam para outras histórias e descobertas que uma perspectiva excessivamente localizada ou distanciada – excessivamente particular, apenas pretensamente universal – não permite destrinçar.

Estas representações – mais ou menos ampliadas – indicam modos diversos, mas complementares, de se representar um mundo que se pretendeu dividido entre ‘Ocidente’ e ‘Oriente’, ‘Norte’ e ‘Sul’, ‘tradição’ e ‘modernidade’. Modernidade que seria o lugar da abstracção e da história universal, em suma da ‘civilização’, do ‘Ocidente’, limitando-se os seus ‘Outros’ ao mundo das culturas particulares, fechadas sobre si mesmas, com tribos, etnias, lugares destituídos de história, em suma, ‘diferentes’.

Visto de perto: nação e histórias (pós)coloniais

Os mapas dizem-nos, consequentemente, muito acerca de perspectivas mais ou menos distantes, bem como acerca do modo como o posicionamento do olhar exerce poder e constrói a diferença. Mas dizem-nos muito pouco acerca das circunstâncias concretas em que esse poder é exercido ou contestado, isto é, a nível quotidiano, em lugares concretos (Massey 1997, 2005), apesar de todas a ênfase posta actualmente na desterritorialização.

Daí a importância da atenção ao modo como a diferença – isto é, a cultura – foi produzida em contextos de poder desigual (Gupta, Ferguson), assim contribuindo para diferencialismos xenófobos e um conceito reificado de diferença irredutível, seja ele racial ou cultural (Stolcke 1995). Repare-se como a ‘diferença’ é também brandida pelos defensores da fortaleza Europa, sobretudo pelas nações europeias, entendidas menos como resultado da construção de fronteiras e limites historicamente condicionados, do que como realidades imutáveis e puras.

Estas considerações levam-me a situar-me agora num ponto de vista mais localizado no que respeita ao enquadramento da minha análise. E evocarei outros dois mapas.

Carta da África Meridional, Biblioteca Nacional de Portugal

Carta da África Meridional, Biblioteca Nacional de Portugal

O primeiro é o célebre Mapa Cor de Rosa, surgido no contexto da Conferência de Berlim (1884), a que se seguiria o Ultimato inglês (1890), momento alto de imperialismos e nacionalismos exacerbados, na Europa, em geral, e em Portugal, em particular. A nação portuguesa descobria, finalmente, a sua vocação imperial e projectava-a retrospectivamente, invocando o direito aos seus territórios africanos, por razões de ‘presença histórica’. Direito consuetudinário, baseado na diferença, diferença essa que gradualmente era definida como diferença racial, a fim de justificar, à semelhança de outras potências imperiais, uma ‘missão civilizadora’ em África, um império de que a integridade da nação também dependeria (Alexandre). Os mapas das colónias africanas, traçados a regra e esquadro, evidenciam, com os traçados das expedições portuguesas atravessando o “coração das trevas”, o modo como a sua ‘missão civilizadora’ foi, sobretudo, uma luta entre nações e poderes europeus (Sanches 2008).

Essa interdependência entre nação e império surge também claramente expressa no mapa com o título “Portugal não é um país pequeno”, parte da propaganda, já em pleno Estado Novo, da exposição Colonial do Porto de 1934.

Mapa da Exposição Colonial do Porto, 1934 (Henrique Galvão, Biblioteca Nacional de Portugal).

Mapa da Exposição Colonial do Porto, 1934 (Henrique Galvão, Biblioteca Nacional de Portugal).

Embora me interessem as considerações históricas, parece-me também pertinente o modo como lemos actualmente esta cartografia imperial. Comparado com as imagens que comecei por apresentar, este mapa traça fronteiras claras, sobrepondo nações e colónias, assim apontando para a relação íntima entre nações europeias e império, bem como para o modo como a Europa, no seu todo, também é tributária de uma história partilhada de rivalidades, disputas e guerras coloniais.

Com efeito, a história da Europa poderia ser narrada a partir de uma perspectiva que integra e compara os contributos vários das diversas nações, nas suas relações com os seus projectos imperiais. Tal perspectiva poderia conferir-nos menos o sentido de realizações comuns no campo do progresso e de uma civilização superior, do que permitir o reconhecimento do modo como a modernidade ocidental se encontra intimamente relacionada com outros momentos mais sombrios.

Assim, as histórias, no plural, do “império português” dão-nos a ver uma imagem muito diferente, quando comparada com a narrativa ainda predominante de um colonialismo ‘exemplar’, na sua tolerância e capacidade de interagir com o ‘Outro’.

Desde a ‘presença portuguesa’ no Oriente (Boxer 1969) até à missão civilizadora em África que o discurso legitimador da colonização portuguesa se baseou, à semelhança do que se passou com outras nações europeias, na ideia da ‘inferioridade natural’ dos povos subjugados. Por outro lado, toda a História – e não as histórias – do “império colonial português” poderia ser narrada a partir do tráfego negreiro e da escravatura.

Assim, a presença africana em Portugal constitui menos uma prova de tolerância e mestiçagem exemplares como, por vezes se (ainda) pretende, do que o resultado da ‘presença portuguesa’ em África.

Deste modo, não será de estranhar que as representações de negros em Portugal tenham sido, ao longo dos séculos – e até aos dias de hoje – representações de subalternos mais ou menos joviais, mais ou menos agressivos, mas quase sempre ‘primitivos’. Vejam-se as referências, reproduzindo-se em círculo vicioso, da sua participação no quotidiano – sobretudo, da cidade de Lisboa – em folias, sessões musicais, festividades. Haverá uma diferença substancial entre estas representações e as de Lisboa como cidade mestiça ou negra, onde a música ‘lusófona’ - do rap crioulo ao kuduro circulando entre Lisboa e Luanda - é mercadorizada como emblema do cosmopolitismo da capital, sem que as questões da cidadania efectiva sejam adequadamente consideradas e praticadas?

Significativamente, os auto-estereótipos da excepcionalidade da hibridez portuguesa ou dos seus ‘brandos costumes’ são crescentemente contrariados por discursos mediáticos e políticos. E estes mais não fazem que reproduzir e alimentar consensos nacionais em torno da associação – de que Portugal não detém o exclusivo – entre imigração e criminalidade.

Mas nunca se especifica claramente em que medida a sua ‘diferença’ é estruturante, relevante, para o modo como – ao representarmos, construirmos o ‘Outro’ a – ao mesmo tempo, nos representamos a ‘nós mesmos’, criando fronteiras rígidas entre os que pertencem na totalidade e aqueles que dificilmente podem ter esse direito.

O que equivale mais uma vez a interrogar a noção de diferença presente na ideia de diálogo intercultural. Como se constroi a proximidade e a distância? Como se produzem fronteiras?

Cartografia, contra-tempo: outros espaços, outros tempos para além da nação

Em suma: a ideia de cultura como diferença é, sobretudo, questionável, quando se ignoram as relações de poder que a instituem. Quem tem finalmente cultura (Rosaldo 1993)? O ‘diferente’ que assim é construído como distante, irredutivelmente distante, apesar, ou exactamente, por tão próximo?

O exotismo funciona bem à distância. Quando o ‘Outro’ se aproxima, há que criar barreiras, fronteiras, que ajudem a conter a diferença do estranho que veio para ficar (Simmel 1969).

Reconhecer a presença negra em Portugal – para voltar ao exemplo que utilizei - pode apenas equivaler a praticar um paternalismo exotizante, quando a ‘cultura’ e a ‘diferença’ não encontram outras forma de representatividade a não ser as que lhe são outorgadas por políticas interculturais bem-intencionadas, mas não menos racistas, a substituirem-se, através de práticas de representação equívocas, àqueles que, finalmente, permanecem destituídos de voz.

Cartografia que requer também menos a rescrita da história, do que a sua interrogação, na atenção aos silêncios e à (im)possibilidade de os recuperar. Cartografia que deverá consistir menos na capacidade de dar voz, do que saber ouvir (Chambers 1996).

Que outros mundos menos lusófonos do que plurilingues – esses sim, efectivamente híbridos ou crioulizados (Glissant 1981) – serão possíveis numa Europa cada vez mais erigida em fortaleza? Que heterogeneidade de histórias ajudará a provincializar a Europa (Chakrabarty 2000) e a desprovincializar um Portugal ainda excessivamente apegado a discursos de diferença nacional e étnica em relação a maiorias e minorias e que, assim, se revela tributário do medo da contaminação e de uma relação ambivalente com o passado colonial.

O que poderia ser resumido da seguinte forma, retomando o meu ponto de partida e reformulando a pergunta: para quando a prática efectiva de universais menos impostos do que negociados, dentro e para além da nação? Para quando um ‘mundo todo’, um ‘lugar comum’, mais plurilingue (Glissant), mais atento ao contraponto (Said, 1995 –note-se a minha crescente ênfase nas analogias temporais, musicais), ao contra-tempo de histórias mais plurais (Chakrabarty 2000)?

Pergunta que prefiro às certezas de uma história universal, tal livro único, monocórdico, sem dúvidas nem futuros, preferindo optanr pela atenção a particularidades, para além e dentro da nação, e no modo como elas são impostas ou reivindicadas por aqueles que, por vezes, pouco mais têm do que a sua ‘cultura’.

Sobretudo, interessa-me um modo mais vulnerável de se pensar a identidade e a diferença, a universalidade e a particularidade, menos a partir de nações ou continentes, do que de mares já há muito navegados e, assim, pertença de todos e de ninguém.

Como o lembra Edouard Glissant:

“O pensamento arquipelágico adequa-se ao ritmo dos nossos mundos. Toma-lhe de empréstimo o ambíguo, o frágil, o derivado. Consente a prática do desvio, que não é fuga, nem renúncia. Reconhece o alcance dos imaginários do Traço que ela ratifica. Equivalerá isto a renunciar a governar-se? Não, é antes adaptar-se àquilo que do mundo se difundiu precisamente em arquipélagos, essas formas de diversidade em extensão, mas que unem costas e casam horizontes. Apercebemo-nos daquilo que havia de continental, de espesso a pesar duramente sobre nós, nos sumptuosos pensamentos do sistema que dominaram até agora a História das humanidades, e que já não se adequam às nossas erupções, às nossas histórias nem às nossas errâncias não menos sumptuosas. O pensamento do arquipélago, dos arquipélagos, abre-nos esses mares.”

[“La pensée archipélique convient à l’allure de nos mondes. Elle en emprunte l’ambigu, le fragile, le dérivé. Elle consent à la pratique du détour, qui n’est pas fuite ni renoncement. Elle reconnaît la portée des imaginaires de la Trace, qu’elle ratifie. Est-ce là renoncer à se gouverner ? Non, c’est s’accorder à ce qui du monde ‘est diffusé en archipels précisément, ces sortes de diversités dans l’étendue, qui pourtant rallient des rives et marient des horizons. Nous nous apercevons de ce qu’il y avait de continental, d’épais et qui pesait dur nous, dans les somptueuses pensées de système qui jusqu’à ce jour ont régi l’Histoire des humanités, et qui ne sont plus adéquates à nos éclatements, à nos histoires ni a nos non moins somptueuses errances. La pensée de l’archipel, des archipels, nous ouvre ces mers. .” (Glissant 1997: 31).]

BIBLIOGRAFIA

Alegria, Maria Fernanda, João Carlos Garcia e Francesc Relañ.1998. “Cartografia e Viagens”. História da expansão portuguesa. Vo. 1. A formação do Império (1415-1570). Dir. Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, Lisboa: Círculo dos Leitores, 26-61.

Alexandre, Valentim. 1998. “Ruptura e estruturação de um novo império”; “Configurações políticas”. História da expanão portuguesa. Ed. Francisco Bethencourt and Kirti Chaudhuri. Vol. 4. Do Brasil para África (1808-1930), 10-211.

Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. and extended edition. London New York: Verso.

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press.

Appadurai, Arjun. 2006. Fear of Small Numbers. An Essay on the Geography of Anger. Durham and London: Duke University Press.

Balibar, Etienne. 2005. We the People of Europe. Reflections on Transnational Citizenship. Transl. James Swendon. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Barth, Fredrik. 1969. Ethnic Groups and Boundaries. Bergen, London: Universitetsforlaget, Allen & Unwin.

Benjamin, Walter. 1991. “Über den Begriff der Geschichte,” in Gesammelte Schriften. Org. Rolf Tiedemann and Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 693-703.

Boxer, Charles. 1969. The Portuguuese Seaborne Empire (1415-1825). London: Hutchinson.

Chatterjee, Partha. 1993. The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Césaire, Aimé. 1994[1955]. Discours sur le Colonialisme. Paris: Présence Africaine.

Chakrabarty, Dipesh. 2000a. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Chambers, Iain. 2008. Mediterranean Crossings. The Politics of an Interrupted Modernity, Durham, London: Duke University Press, 2008.

Gilroy, Paul. 2004a. After Empire. Melancholia or Convivial Culture. London and New York: Routledge.

Gilroy, Paul. 2004b. “Foreword: Migrancy Culture and a New Map of Europe”. Blackening Europe. The African American Presence. Eds. Heike Raphael Hernandez. New York and London: Routledge.

Glissant, Edouard. 1981. Le Discours antillais. Paris: Seuil.

—. 1997. Traité du tout-monde. Paris: Gallimard.

Gupta, Akhil, James Ferguson. 1992 “Beyond Culture: Space, Identity and the Politics of Difference.” Cultural Anthropology 7, No.1:6-23.

Habermas, Jürgen. 1963. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Darmstadt und Neuwied: Luchterhan

Hall, Stuart. 1997. “Old and New Identities, Old and New Ethnicities,” in Culture, Globalization, and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Org. Anthony D. King. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, 45-68.

Hall, Stuart. 1999. “Culture, Community, Nation,” in Representing the Nation. A Reader. Histories, Heritages, Museums. Org. David Boswell and Jessica Evans. London and New York, 33-44.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1991. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Werke, Vol. 12. Hrsg. Eva Moldenhauer, Karl Markus Michel]. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 105-146.

Lahon, Didier. 1999. O Negro no coração do império. Uma memória a resgatar, Séculos XV-XIX, Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural, Casa do Brasil: Lisboa.

Lahon, Didier, Maria Cristina Neto. 1999. Os Negros em Portugal -Sécs XVI-XIX. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

Massey, Doreen. 2005. For Space. London, Thousand Oakes, New Delhi: Sage.

Mbembe, Achile. 2001. On the Postcolony. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Mattoso, José. 1998. “Antecedentes medievais da expansão portuguesa”. História da expansão portuguesa. Vo. 1. A formação do Império (1415-1570). Dir. Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, Lisboa: Círculo dos Leitores, 12-25.

Sanches, Manuela Ribeiro. org., sel. trad. (com colaboração de Adriana Veríssimo Serrrão. 2002. A invenção do “Homem”. Raça, Cultura e História na Alemanha do século XVIII. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.

Said, Edward. W.1994. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.

—. 21995. Orientalism. Harmondsworth: Penguin.

—. 2000. “The Clash of Definitions. On Samuel Huntington,” in Reflections on Exile and Other Essays. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 569-590.

Simmel, Georg. 1969. “Der Fremde.” Das Individuelle Gesetz. Hrsg. Michael Landmann. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 63-70.

Stolcke, Verena. 1995. “New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe.” Current Anthropology, 36 (1): 1-24.

Tinhorã, José Ramos. 1997. Os Negros em Portugal. Uma presença silenciosa. Lisboa: Caminho.

Tomlinson, John. 1999. Globalization and Culture. Chicago: University of Chicago Press.

Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. Friction. An Ethnoraphy of Global Connection, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Williams, Eric. 1944. Capitalism and Slaver. Chapel Hil:. The University of North Carolina Press.

Wolf, Eric. 1997. [1982]. Europe and the People without History. Los Angeles/Berkeley, CA: University of California Press.

Créditos das imagens:

Planisfério de Al-Idrisi, Idrisi: http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/9_05.htm

Mapa de Tenochtitlan, 1524: http://www.famsi.org/research/pohl/images/aztec2figure01.jpg

Mapa de Tahiti (James Cook) Segundo Hawkesworth: http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-BeaCapt.html

Polynesian Stick Charts: http://thenonist.com/index.php/thenonist/permalink/stick_charts/

intervenção na Conferência da Gulbenkian a 27 /10/2008 cujo título geral era: Podemos viver sem o outro? e foi publicada no livro com o mesmo título, vários autores, pela Tinta da China/Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.

- 1. Ver a este respeito, e para uma leitura alternativa à de Huntington, Said 2000.

- 2. A presente leitura deve muito à leitura de Tsing 2005, mas a análise aqui proposta é distinta, na medida em que não salienta o modo como a perspectiva distanciada é utilizada em representações do globo mercadorizadas que reproduzem esse poder panóptico (Completar). Contudo, parece-me fundamental o modo como Tsing equaciona a questão da tensão, “fricção” entre os lugares concretos em que as suas etnografias da globalização decorrem, bem como a questão da escala na abordagem a esses fenómenos.

- 3. .V. a este respeito a análise em Massey 2005, em que me baseio.