A la recherche d’une poétesse et d’un espoir angolais

L’histoire se termine avec les élections de 1992, le retour de la guerre, la fin de nombreux rêves. Mais elle passe sous silence la biographie d’une poétesse qui se confond avec la biographie d’un pays. Souvenons-nous de « Estações das Chuvas » de José Eduardo Agualusa.

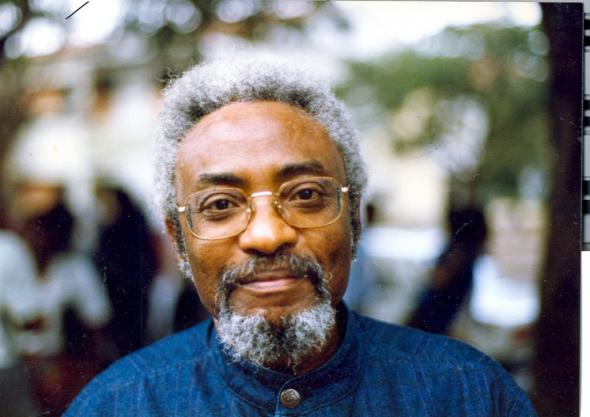

Amílcar Cabral et Mário Pinto de Andrade, 1969.

S’il était vivant, Agostinho Neto, le premier Président de la République angolaise, aurait aujourd’hui 90 ans. Amílcar Cabral, leader du PAIGC (Parti Africain de l’Indépendance de la Guinée et du Cap Vert) et une des plus importantes figures de la lutte contre le colonialisme portugais, aurait 87 ans. Viriato da Cruz et Mário Pinto de Andrade, fondateurs du MPLA (Mouvement Pour la Libération de l’Angola) en auraient tous deux 84. Lídia do Carmo Ferreira était du même âge que Viriato da Cruz et Mário Pinto de Andrade et a vécu avec toutes les grandes figures du nationalisme africain à Lisbonne, à la Maison des Etudiants de l’Empire. Comme eux, elle a voulu lutter et écrire de la poésie, pas forcément dans cet ordre-là. A 84 ans, personne ne sait où elle est.

Amílcar Cabral et Mário Pinto de Andrade, 1969.

Amílcar Cabral et Mário Pinto de Andrade, 1969.

Amílcar Cabral est mort assassiné à Conakry, en 1973, sans connaître l’indépendance. Viriato da Cruz est mort la même année, en exil en Chine, seul, amer, éloigné du MPLA de Agostinho Neto. Le « Camarade Président Agostinho Neto » est mort en 1979 pendant une des plus dévastatrices guerres civiles du continent africain, et laissant les prisons angolaises-sans parler des camps de concentrations et fosses communes- remplies de militants de gauche, les procès de dissidence et le « fractionnisme » au sein du MPLA, comme la Revolta Activa (créée par Mário et Joaquim Pinto de Andrade), l’OCA (Organisation Communiste d’Angola) et le groupe lié à la tentative de prise de pouvoir du 27 mai 1977.

Mário Pinto de Andrade est mort en 1990, peu de temps avant l’espoir et la désillusion des élections angolaises de 1992. José Eduardo Agualusa était proche de Mário Pinto de Andrade. Ils avaient l’habitude de parler longuement du pays où ils étaient nés, du nationalisme, de la négritude, de la démocratie. Mário Pinto de Andrade étant mort subitement, les conversations sont restées inachevées. Ecrire était la seule façon de les compléter, et José Eduardo Agualusa, qui ne pouvait pas faire revenir Mário Pinto de Andrade, a créé Lídia do Carmo Ferreira pour pouvoir parler avec elle. Contrairement à ses compagnons, elle a assisté aux élections de 1992.

Mário Pinto de Andrade

« J’étais allé rendre visite à Lídia, qui logeait dans l’appartement de Paulete, et je n’en suis plus sorti. Les coups de feu paraissaient venir de toute part », écrit le narrateur de « Estação das Chuvas ».

« La télévision montrait des images de guerre. Des enfants avec des lacets rouges attachés autour de la tête, des walkmans dans les oreilles, des cartouchières de munitions croisées sur la poitrine. (…)

Lídia ne voulait pas regarder la télévision. Pendant ces trois jours, elle s’est enfermée dans sa chambre pour écrire. (…) Quand les coups de feu se sont arrêtés, je suis sorti avec elle. Nous avons été à pied jusqu’à la pointe de l’Ile, feignant de ne pas voir la ville en ruines après les ultimes affrontements. La folie nous encerclait, étendait sur nous ses longues pattes telle une araignée. L’odeur me rappelait le 27 mai. La même furie, le même vertige. (…)

Il n’y avait personne sur la plage. (…) Les crabes étaient morts dans leurs armures transparentes. Des poissons blancs nous regardaient avec de grands yeux d’eau. Lídia m’a pris la main : « Quel est ce pays? » (p. 263-266).

C’est après cela que Lídia do Carmo Ferreira disparut. A la recherche de l’histoire de la poétesse, le narrateur, journaliste, décrivait ce qu’il voyait.

Un récit de la répression

José Eduardo Agualusa venait d’arriver du Brésil. Dans son appartement de Lisbonne, quelques jours auparavant, il avait reçu d’incessants coups de téléphone l’invitant à parler des élections angolaises qui avaient eu lieu la veille. Il y répondait toujours car il ne faut jamais se taire et finalement une grande partie de son œuvre est un combat contre le silence.

Mário Pinto de Andrade

Mário Pinto de Andrade

Cela faisait deux ans et demi qu’il n’allait plus en Angola. Depuis « Estação das Chuvas », les relations entre José Eduardo Agualusa et le pouvoir angolais étaient devenues quelque peu tendues. Après la publication de « Estação das Chuvas » en 1996, un chroniqueur avait écrit dans un journal angolais quelque chose comme : « c’est un traître à la patrie. Déjà dans son nom, c’est un traitre : Agualusa[1].Dommage que les pelotons d’exécution n’existent plus. »

Alors qu’il écrivait « Estação das Chuvas » - c’était pour lui autant un roman sur le projet nationaliste que sur ce qui se passait dans les prisons angolaises pendant les premières années de vie d’un nouveau pays- il savait qu’il y aurait des réactions négatives, voire violentes, mais s’attachait à ne voir que les bonnes: les personnes arrêtées le remercieraient.

Quand les prisonniers politiques furent libérés par José Eduardo dos Santos, après la mort de Agostinho Neto en 1979, José Eduardo Agualusa était à l’Université, au Portugal. Au fil du temps, il a entendu les récits de ses amis.

« J’ai parlé avec beaucoup de gens. J’ai eu une petite amie concernée par le procès du 27 mai- son frère avait été tué- et beaucoup de mes amis liés à l’OCA et aux Nitistas [partisans de Nito Alves, considéré comme le leader de la rébellion du 27 mai], avaient été arrêtés », dit-il. « Ils pleuraient en racontant leurs histoires. Tout était très intense et j’étais abattu par ces histoires de prison. Il est devenu urgent pour moi décrire un livre sur la répression. »

En fait, après la publication de « Estação das Chuvas », beaucoup de gens lui écrivait pour le remercier, en toute intimité. Il a reçu une lettre du Canada de la part d’un homme certain qu’ils avaient été arrêtés ensemble. Cependant disait-il, il ne se souvenait pas du nom Agualusa ni ne reconnaissait le visage du type sur la quatrième de couverture du livre. Se pouvait-il que Agualusa ait utilisé à l’époque un autre nom ? Il était persuadé qu’ils s’étaient croisés. Il reconnaissait plusieurs de ces situations. Il se rappelait jusqu’à ce lieutenant boere et ses cours d’astronomie :

« Il peignait les constellations sur le plafond de la cellule, utilisant une couleur phosphorescente qu’il avait lui-même créée avec l’huile des conserves russes de poisson qu’on leurs servaient au déjeuner. La nuit, quand ils éteignaient les lumières, nous pouvions voir l’univers briller au-dessus de nous. » (p. 241)

Les étoiles dans le ciel de la prison, Agualusa était sûr de les avoir inventées. Mais il n’avait pas inventé les autres cours de la prison, même certains mentionnés par la télévision, une boîte au travers de laquelle les prisonniers inventaient un journal télévisé tout comme d’autres programmes.

José Eduardo Agualusa n’avait rien vécu de tout cela, il n’avait jamais été emprisonné, mais cela n’en était pas moins son histoire. « J’avais besoin de comprendre un certain passé pour me comprendre moi-même », dit-il. Ou bien comme le dit Lídia do Carmo Ferreira dans « Estação das Chuvas » : “ils écrivent car ils ont besoin de savoir qui ils sont. » (p. 238)

Un récit de guerre

« Il y a eu, sur toute la place, un brève instant de stupeur. C’est ainsi du moins que j’imagine la scène (je n’étais pas là). (…)

Et alors la foule a interrompu les cris et dans une explosion de joie s’est lancée en avant, en même temps que la cavalerie avançait pour protéger la tribune. Allongée à plat ventre sur son lit, Lídia Ferreira a senti que l’air de la chambre se remplissait d’un violent tourbillon et que l’accolade de la mer l’atteignait de nouveau. » (p.20)

Comme le narrateur de « Estação das Chuvas », José Eduardo Agualusa n’était pas à Luanda quand Agostinho Neto est monté à la tribune et a proclamé l’indépendance. Il était minuit vingt, le 11 Novembre 1975 et ce matin-là, Lídia do Carmo Ferreira a été arrêtée. Si elle n’avait pas été arrêtée - comme tant d’autres pendant ces années, personne ne sait combien- l’histoire du pays aurait peut-être été différente.

Comme le narrateur de « Estação das Chuvas », José Eduardo Agualusa était à Luanda en 1992, pour couvrir les élections pour le journal Público. On a vécu une énorme euphorie puis une désillusion semblable au désespoir lorsque la guerre a repris.

« Joãoquinzinho a fait un grand geste montrant la maison avec ses murs rongés par les balles. La ville pourrissant sans remède. Les immeubles aux entrées dévastées. Les chiens mangeant les morts. Les hommes mangeant les chiens (…) Les mutilés avec le regard dans le vide. Les soldats paniqués au milieu des décombres.

Il dit :

- Ce pays est mort ! » (p. 279)

En Angola, à cette époque, on pensait même que le monde était mort. “Estação das Chuvas”, dit Agualusa, est un livre marqué par ce “pessimisme”.

La paix est arrivée en Angola mais pas vraiment la démocratie et le multipartisme, pas comme Lídia do Carmo Ferreira le voudrait. La poétesse ne vit probablement pas en Angola : indépendant depuis près de 40 ans, ce n’est pas encore le pays pour lequel elle a lutté. Son pays d’exil est certainement le Portugal : une petite ville, un endroit isolé où elle cultive des roses et de temps en temps mange leurs pétales. Elle vit éloignée de l’impact destructeur de l’actualité, mais peut-être qu’aujourd’hui elle a acheté le journal et allumé la télévision pour avoir des nouvelles des élections de 2012 en Angola. Elle a arrêté de lutter il y a longtemps, sauf si l’on considère, en ces temps cyniques du début de notre XXIème siècle, que la poésie est une forme de lutte.

Aujourd’hui encore, José Eduardo Agualusa rencontre, de temps en temps, quelqu’un qui pense avoir connu Lídia do Carmo Ferreira et avoir des informations sur son boulanger.

José Eduardo Agualusa n’a jamais écrit la fin de la biographie de Lídia do Carmo Ferreira car il souhaitait que les lecteurs continuent de croire en son existence et qu’elle est encore vivante. Ce serait comme croire que subsiste une partie de ce rêve – maintenant aussi âgé que ses rêveurs - de construire des pays nouveaux, vraiment nouveaux, comme si les êtres humains aussi étaient nouveaux et meilleurs.

Note : toutes les citations sont tirées de la 4ème édition de “Estação das Chuvas », de 1999, des Publications Dom Quixote

Article initialement publié dans le journal Público.

[1] Note de la traductrice : agua signifiant eau et lusa faisant référence à la culture portugaise.