La Place Du Noir: L’esclavage dans le cinéma brésilien

Les premiers films brésiliens sont réalisés en 1897. Neuf ans auparavant, le Brésil a été le dernier pays occidental à abolir l’esclavage. Les portugais commencent la traite négrière peu de temps après la découverte et pendant 350 ans, déportent au moins 5 millions d’Africains, sans compter ceux qui sont jetés dans l’océan. Soldats de la conquête, main d’oeuvre aux champs et en ville, employés et artisans, les africains sont les bâtisseurs du Brésil. Lorsque D. Pedro, héritier de la couronne portugaise et roi du Brésil, proclame l’indépendance en 1822, deux tiers des brésiliens sont des afro-descendants, en majorité affranchis et libres. Durant des décennies, le cinéma occulte ce passé fondateur, il efface l’esclavage.

LA FABLE DE L’ABOLITION

En 1862, alors que la Princesse Isabel, 16 ans, fille de l’Empereur du Brésil D. Pedro II, se promène dans un bois, une adolescente noire en guenilles se jette à ses pieds et lui conte en pleurant les sévices que ses maîtres lui infligent. La princesse, bouleversée, lui accorde sa protection et promet d’abolir cette horreur qu’est l’esclavage. C’est ainsi que le grand cinéaste Humberto Mauro met en scène O Despertar da Redentora (L’Éveil de la Rédemptrice, 1940. 21’.N&B) : vingt ans plus tard, le 13 Mai 1888, Isabel signe la Lei Aurea (Loi d’Or) décrétant l’Abolition. La liesse des esclaves brisant leurs chaînes conclut cette illustration d’une “histoire officielle” qui a perduré pendant près de 100 ans.

O Despertar da Redentora. Humberto Mauro. 1940

O Despertar da Redentora. Humberto Mauro. 1940

Sinhá Moça (Mademoiselle. T. Payne 1953) développe cette belle fable. Sinhã Moça, fille d’un fazendeiro de café de São Paulo et Rodolfo, avocat progressiste, interprétés par les vedettes Eliane Lage et Anselmo Duarte, sont de fervents abolitionnistes. Tandis qu’elle affronte son père, impitoyable avec ses esclaves, lui est un Zorro qui la nuit organise leur fuite vers un quilombo, la commune libre des noirs. C’est une production de la Vera Cruz , fondée par des italo-brésiliens de São Paulo qui font venir des réalisateurs italiens - Alberto Cavalcanti et Adolfo Celi - et l’argentin Tom Payne. La réalisation soignée, en décalque des modèles hollywoodiens, obtient un Lion de Bronze à Venise et l’Ours d’Argent à Berlin en 1954. Le film insiste sur les traitements inhumains - le pilori, le fouet, les fers - infligés à des esclaves figés dans des clichés. Les serviteurs de la maison sont gentils et résignés, tandis que ceux de la plantation, que l’on ne voit pas travailler, sont semi-nus, vêtus d’un pagne de chiffon – anachronique en 1887 -, leur danse est primitive. C’est une masse de corps très noirs, aux regards tristes, dont se détachent la silhouette altière et le visage souffrant de l’actrice Ruth de Sousa. Ils se rebellent parfois et toujours rêvent de s’enfuir mais ils sont désorganisés, impulsifs, et c’est parce qu’ils ne suivent pas les consignes de Rodolfo que leur révolte échoue. L’avocat plaide pour la “libération des noirs qui ont construit la splendeur du Brésil”. À l’annonce de l’abolition, les noirs déposent leurs chaînes aux pieds du jeune couple de héros. La trame et l’imagerie d’un généreux humanisme blanc ont longtemps été propagées. A Marcha (O. Sampaio 1972) raconte les exploits d’un héritier de bonne famille qui organise la fuite des esclaves, aidé par un noir rebelle, interprété par le footballeur Pelé. Et Sinhã Moça est adapté en telenovelas, par la Globo, en 1986 et de nouveau en 2006, avec des personnages d’esclaves un peu plus développés mais toujours victimes.

Sinhá Moça (Mademoiselle. T. Payne 1953) développe cette belle fable. Sinhã Moça, fille d’un fazendeiro de café de São Paulo et Rodolfo, avocat progressiste, interprétés par les vedettes Eliane Lage et Anselmo Duarte, sont de fervents abolitionnistes. Tandis qu’elle affronte son père, impitoyable avec ses esclaves, lui est un Zorro qui la nuit organise leur fuite vers un quilombo, la commune libre des noirs. C’est une production de la Vera Cruz , fondée par des italo-brésiliens de São Paulo qui font venir des réalisateurs italiens - Alberto Cavalcanti et Adolfo Celi - et l’argentin Tom Payne. La réalisation soignée, en décalque des modèles hollywoodiens, obtient un Lion de Bronze à Venise et l’Ours d’Argent à Berlin en 1954. Le film insiste sur les traitements inhumains - le pilori, le fouet, les fers - infligés à des esclaves figés dans des clichés. Les serviteurs de la maison sont gentils et résignés, tandis que ceux de la plantation, que l’on ne voit pas travailler, sont semi-nus, vêtus d’un pagne de chiffon – anachronique en 1887 -, leur danse est primitive. C’est une masse de corps très noirs, aux regards tristes, dont se détachent la silhouette altière et le visage souffrant de l’actrice Ruth de Sousa. Ils se rebellent parfois et toujours rêvent de s’enfuir mais ils sont désorganisés, impulsifs, et c’est parce qu’ils ne suivent pas les consignes de Rodolfo que leur révolte échoue. L’avocat plaide pour la “libération des noirs qui ont construit la splendeur du Brésil”. À l’annonce de l’abolition, les noirs déposent leurs chaînes aux pieds du jeune couple de héros. La trame et l’imagerie d’un généreux humanisme blanc ont longtemps été propagées. A Marcha (O. Sampaio 1972) raconte les exploits d’un héritier de bonne famille qui organise la fuite des esclaves, aidé par un noir rebelle, interprété par le footballeur Pelé. Et Sinhã Moça est adapté en telenovelas, par la Globo, en 1986 et de nouveau en 2006, avec des personnages d’esclaves un peu plus développés mais toujours victimes.

“L’abolition a été une farce” déclare le sociologue Muniz Sodré dans le documentaire Abolição (1988), de Zozimo Bulbul, qui démonte le mythe d’une loi libératrice. “Elle a été faite sans réforme agraire, sans indemnisation pour le noir. Il a été planifié que la place de l’esclave serait prise par l’immigrant. C’était un projet de blanchiment de la population.” La loi Aurea qui efface l’esclavage, marque d’un passé féodal et colonial, porte un projet mortifère. En 1888, les afro-descendants sont majoritaires dans la population (14 millions). Et ils sont pour la plupart libres. 700.000 sont esclaves. L’objectif d’intégration porté par quelques députés noirs est balayé par la caste des propriétaires qui impose son projet de modernisation capitaliste. Ils organisent l’immigration d’italiens et de japonais, ensuite viendront plusieurs vagues d’européens. “Le projet de la République (proclamée un an après l’abolition) est d’entrer dans le capitalisme sans les noirs.” affirme l’historienne Beatriz Nascimento. Désormais les afro-descendants porteront seuls en héritage le poids de l’infamie de l’esclavage.

“L’abolition a été une farce” déclare le sociologue Muniz Sodré dans le documentaire Abolição (1988), de Zozimo Bulbul, qui démonte le mythe d’une loi libératrice. “Elle a été faite sans réforme agraire, sans indemnisation pour le noir. Il a été planifié que la place de l’esclave serait prise par l’immigrant. C’était un projet de blanchiment de la population.” La loi Aurea qui efface l’esclavage, marque d’un passé féodal et colonial, porte un projet mortifère. En 1888, les afro-descendants sont majoritaires dans la population (14 millions). Et ils sont pour la plupart libres. 700.000 sont esclaves. L’objectif d’intégration porté par quelques députés noirs est balayé par la caste des propriétaires qui impose son projet de modernisation capitaliste. Ils organisent l’immigration d’italiens et de japonais, ensuite viendront plusieurs vagues d’européens. “Le projet de la République (proclamée un an après l’abolition) est d’entrer dans le capitalisme sans les noirs.” affirme l’historienne Beatriz Nascimento. Désormais les afro-descendants porteront seuls en héritage le poids de l’infamie de l’esclavage.

LA MARQUE DE L’ESCLAVE

“Il n’y pas de racisme au Brésil car le noir sait où est sa place” dit un adage brésilien. Dans les années qui ont précédé et suivi l’abolition, sont mis en place toutes sortes de marqueurs discriminatoires - florilège de vocables péjoratifs, exclusions de l’espace social, restrictions dans les parcours éducatifs et professionnels, marginalisation culturelle etc… Les représentations négatives forgent un préjugé racial constitutif de l’imaginaire collectif. Au cinéma, il n’y a pas de héros noirs. Pendant un demi-siècle la place de l’afro-brésilien reste dans la marge qui lui a été assignée : figurant ou, au mieux, rôle secondaire. Le génial Grande Othelo est alors la glorieuse exception, protagoniste des comédies chanchadas et de films dramatiques - Moleque Tião (1943) et Tambem somos irmãos (1949) de José Carlos Burle, Rio Zone Nord (Rio Zona Norte,1957) de Nelson Pereira dos Santos. Dans cette même veine de néo-réalisme social, les films bahianais Bahia de Todos os Santos (Trigueirinho Neto. 1960), A grande Feira (1961) et Tocaia no Asfalto (1962) de Roberto Pires, ainsi que Barravento (1962) de Glauber Rocha mettent au premier plan des noirs et révèlent l’acteur Antonio Sampaio, dit Pitanga.

Antonio Pitanga. Ganga Zumba. Carlos Diegues. 1964

Antonio Pitanga. Ganga Zumba. Carlos Diegues. 1964

Le premier film dont les héros sont des esclaves rebelles est présenté à Cannes en 1964, à La Semaine de la Critique, tandis que Le Dieu Noir et Diable Blond de Glauber Rocha et Sécheresse de Nelson Pereira dos Santos sont en compétition. Comme ceux-ci, Ganga Zumba du jeune Carlos Diegues, 22 ans, est un film de rupture esthétique et idéologique. Une épopée épurée et inspirée, tournée en extérieurs et sans moyens. Une plantation de canne à sucre, dans le Nord-est, au milieu du XVIIe : deux esclaves révèlent au jeune Antão qu’il est appelé à devenir, sous le nom de Ganga Zumba, le roi du Quilombo de Palmares, commune libre où vivent des milliers d’anciens esclaves, paysans et guerriers. Négligeant les maitres blancs, la caméra se concentre sur les protagonistes noirs joués par les excellents Lea Garcia, Luiza Maranhão, Jorge Coutinho, Eliezer Gomes, et même le sambiste Cartola ; il y a ceux qui rêvent de la liberté du quilombo et ceux qui n’y voient qu’une utopie. Bravant le risque du fouet et de la mort, deux compagnons accompagnent le futur roi jusqu’à Palmares. Antonio Pitanga interprète avec beaucoup de ferveur le jeune Antão, d’abord distrait de son destin, qui se révèle téméraire lorsqu’il tue le contremaître, puis, au fil de leur fuite, s’impose avec l’audace et la détermination d’un chef. Le film est un rituel initiatique, ouvert, ponctué et clos de cérémonies du candomblé et de chants qui relient le noir à sa terre ancestrale.

Le Cinema Novo s’affiche à Cannes alors que les militaires viennent de prendre le pouvoir, qu’ils renforceront en 1968. Sous la dictature, le cinéma continue de montrer les paradoxes brésiliens. Le très “tropicaliste” Macunaïma (1969) de Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988) questionne sur un mode tragico-burlesque et iconoclaste l’identité brésilienne ; y figure une scène emblématique : Macunaïma, joué par Grande Othelo passe dans l’eau d’une fontaine et devient un blanc, joué par Paulo José. Dans l’effervescence culturelle et artistique qui gagne les grandes villes à partir du mitan des années 70, les mouvements musicaux et politiques populaires, comme le Black Rio et des blocos afros de Bahia, ainsi que nombre d’artistes afro-brésiliens revendiquent une fierté noire. Des films, dont ceux de Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), mettent en scène des afro-brésiliens et leur culture d’origine africaine.

DES HÉROS NOIRS

Le corps noir, le corps africain, le corps esclave, humilié, révolté, de Zozimo Bulbul acteur et réalisateur, occupe tout l’espace du cadre blanc d’Alma no Olho (L’Âme dans l’Oeil. 1976. 10’). Il court et danse, puis il est captif qui se débat et hurle, et, toujours entravé, il est paysan, mendiant, boxeur, musicien. Enfin, il brise ses chaînes. Porté par le titre très afro-jazz Kulu Se Mama (Juno Lewis) joué en 1965 par John Coltrane avec Pharoah Sanders, Mc Coy Tyner, Elvin Jones et Frank Butler, ce court-métrage est un cri de révolte, un geste esthétique, une attitude politique.

Zezé Motta. Xica da Silva. Carlos Diegues. 1976La même année 1976, Xica da Silva de Carlos Diegues projette sur les écrans du Brésil et du monde la reine noire de la colonie au XVIIIè. L’esclave Chica séduit le très puissant représentant de la Couronne portugaise, contrôleur de l’exploitation de diamants. Envouté par ses charmes, il lui accorde la liberté et ne résiste à aucun de ses caprices, si coûteux soient-ils. En perruque et robe de cour, entourée de ses dames d’honneur, Chica est une femme puissante qui se soucie peu du sort des esclaves. S’inspirant d’un personnage réel, Diegues invente, sans souci de réalisme historique, une comédie rythmée et chatoyante comme un carnaval (musique de Jorge Ben), réjouissante et parfois très drôle, pour magnifier une héroïne. Zeze Motta impose sa beauté noire, radieuse, et faisant fi des critiques qui pointent l’hyper-sexualisation du personnage, elle est une splendide amazone, avec une liberté que la colonie ne peut tolérer ; la reine sera déchue, humiliée, et rejetée à la condition misérable d’ex-esclave.

Zezé Motta. Xica da Silva. Carlos Diegues. 1976La même année 1976, Xica da Silva de Carlos Diegues projette sur les écrans du Brésil et du monde la reine noire de la colonie au XVIIIè. L’esclave Chica séduit le très puissant représentant de la Couronne portugaise, contrôleur de l’exploitation de diamants. Envouté par ses charmes, il lui accorde la liberté et ne résiste à aucun de ses caprices, si coûteux soient-ils. En perruque et robe de cour, entourée de ses dames d’honneur, Chica est une femme puissante qui se soucie peu du sort des esclaves. S’inspirant d’un personnage réel, Diegues invente, sans souci de réalisme historique, une comédie rythmée et chatoyante comme un carnaval (musique de Jorge Ben), réjouissante et parfois très drôle, pour magnifier une héroïne. Zeze Motta impose sa beauté noire, radieuse, et faisant fi des critiques qui pointent l’hyper-sexualisation du personnage, elle est une splendide amazone, avec une liberté que la colonie ne peut tolérer ; la reine sera déchue, humiliée, et rejetée à la condition misérable d’ex-esclave.

Chico Rei (1985) est une autre figure légendaire que le cinemanoviste Walter Lima Jr développe dans une grande fresque historique. Celle-ci commence par l’abomination de la traite : le roi bantou Galanga, capturé, humilié, est embarqué avec toute sa famille, que les négriers, en pleine tempête, jettent par dessus bord, à l’exception de son fils. Dénommé Chico et, par dérision, Roi, par son maître, il doit creuser la roche à la recherche de l’or. Ayant trouvé un filon, il se constitue clandestinement un pécule et parvient à acheter à son propriétaire sa liberté, celles de ses compagnons et enfin la mine. Son fils, qui a fui et rejoint le quilombo des collines, refuse de revenir auprès de son père. Ce sont deux conceptions de la liberté: la communauté, enclave rurale et africaine, et, en ville, la Fraternité afro-catholique dont la caisse sert à payer l’affranchissement des frères. À Vila Rica, capitale du Minas Gerais, tandis que les colons enrichis sont en conflit avec les contrôleurs fiscaux de la couronne, ce sont les noirs qui font vivre la ville, ses rues, ses ateliers, ses commerces, ses fêtes religieuses.

Chico Rei (1985) est une autre figure légendaire que le cinemanoviste Walter Lima Jr développe dans une grande fresque historique. Celle-ci commence par l’abomination de la traite : le roi bantou Galanga, capturé, humilié, est embarqué avec toute sa famille, que les négriers, en pleine tempête, jettent par dessus bord, à l’exception de son fils. Dénommé Chico et, par dérision, Roi, par son maître, il doit creuser la roche à la recherche de l’or. Ayant trouvé un filon, il se constitue clandestinement un pécule et parvient à acheter à son propriétaire sa liberté, celles de ses compagnons et enfin la mine. Son fils, qui a fui et rejoint le quilombo des collines, refuse de revenir auprès de son père. Ce sont deux conceptions de la liberté: la communauté, enclave rurale et africaine, et, en ville, la Fraternité afro-catholique dont la caisse sert à payer l’affranchissement des frères. À Vila Rica, capitale du Minas Gerais, tandis que les colons enrichis sont en conflit avec les contrôleurs fiscaux de la couronne, ce sont les noirs qui font vivre la ville, ses rues, ses ateliers, ses commerces, ses fêtes religieuses.

L’UTOPIE QUILOMBO

Lorsque Carlos Diegues tourne Quilombo (1984), qui reprend Ganga Zumba là où se terminait le film de 1964 et clôt ainsi sa “trilogie de l’esclavage”, le Brésil s’apprête à rétablir la démocratie, réclamée par une immense mobilisation populaire à laquelle ont participé les militants noirs. Le quilombo de Palmares a occupé durant près de 100 ans (1604-1694) un immense territoire, résistant aux assauts des expéditions portugaises et hollandaises. L’histoire extraordinaire de cette enclave de liberté, que le film dépeint comme un idéal d’harmonie démocratique, porte la fierté noire ainsi que l’espoir d’un nouveau Brésil. La confrontation entre Ganga Zumba qui, après avoir bâti la prospérité de Palmares, négocie avec les portugais la paix et la liberté pour ses concitoyens, et son héritier Zumbi, qui anticipe avec justesse la traîtrise des maîtres de la colonie et défend Palmares jusqu’à la mort, reflète le conflit qui divise les militants afro-brésiliens entre conciliateurs et radicaux. C’est une super-production à ambition commerciale, avec des moyens considérables, la participation de trois générations de comédiens – de Grande Othelo à Antonio Pompêo en passant par Zeze Motta et Antonio Pitanga -, de nombreux intellectuels et artistes afro-brésiliens et la musique de Gilberto Gil. L’épopée consacre l’héroïque Zumbi en mythe: guerriers valeureux et même cruels, splendides costumes stylisés, rituels africains magnifiés. Mais l’apparat mythologique et opératique nuit au potentiel subversif de l’utopie quilombo.

Lorsque Carlos Diegues tourne Quilombo (1984), qui reprend Ganga Zumba là où se terminait le film de 1964 et clôt ainsi sa “trilogie de l’esclavage”, le Brésil s’apprête à rétablir la démocratie, réclamée par une immense mobilisation populaire à laquelle ont participé les militants noirs. Le quilombo de Palmares a occupé durant près de 100 ans (1604-1694) un immense territoire, résistant aux assauts des expéditions portugaises et hollandaises. L’histoire extraordinaire de cette enclave de liberté, que le film dépeint comme un idéal d’harmonie démocratique, porte la fierté noire ainsi que l’espoir d’un nouveau Brésil. La confrontation entre Ganga Zumba qui, après avoir bâti la prospérité de Palmares, négocie avec les portugais la paix et la liberté pour ses concitoyens, et son héritier Zumbi, qui anticipe avec justesse la traîtrise des maîtres de la colonie et défend Palmares jusqu’à la mort, reflète le conflit qui divise les militants afro-brésiliens entre conciliateurs et radicaux. C’est une super-production à ambition commerciale, avec des moyens considérables, la participation de trois générations de comédiens – de Grande Othelo à Antonio Pompêo en passant par Zeze Motta et Antonio Pitanga -, de nombreux intellectuels et artistes afro-brésiliens et la musique de Gilberto Gil. L’épopée consacre l’héroïque Zumbi en mythe: guerriers valeureux et même cruels, splendides costumes stylisés, rituels africains magnifiés. Mais l’apparat mythologique et opératique nuit au potentiel subversif de l’utopie quilombo.

Ori (Raquel Gerber. 1989), documentaire dont l’auteure est l’historienne Beatriz Nascimento, qui a collaboré au film de Diegues, développe l’utopie quilombo en la reliant à l’héritage africain qui animait les esclaves. Le quilombo n’est pas seulement un territoire de résistance, c’est un espace intime et collectif, la matrice de la conscience noire. On retrouve l’intense affirmation afro-brésilienne de ces années 80 dans le documentaire Abolição (Zozimo Bulbul. 1988) qui donne la parole à des personnalités noires et montre différentes formes de résistances: les révoltes, les quilombos, les associations cultuelles plus ou moins syncrétiques de l’époque esclavagiste ont été le creuset des multiples expressions culturelles et identitaires des noirs brésiliens. En 1988, les militants remportent deux victoires: la création de la Fondation Palmares, institution fédérale de soutien à la culture afro-brésilienne et la reconnaissance, inscrite dans la constitution, des territoires quilombos.

Ori (Raquel Gerber. 1989), documentaire dont l’auteure est l’historienne Beatriz Nascimento, qui a collaboré au film de Diegues, développe l’utopie quilombo en la reliant à l’héritage africain qui animait les esclaves. Le quilombo n’est pas seulement un territoire de résistance, c’est un espace intime et collectif, la matrice de la conscience noire. On retrouve l’intense affirmation afro-brésilienne de ces années 80 dans le documentaire Abolição (Zozimo Bulbul. 1988) qui donne la parole à des personnalités noires et montre différentes formes de résistances: les révoltes, les quilombos, les associations cultuelles plus ou moins syncrétiques de l’époque esclavagiste ont été le creuset des multiples expressions culturelles et identitaires des noirs brésiliens. En 1988, les militants remportent deux victoires: la création de la Fondation Palmares, institution fédérale de soutien à la culture afro-brésilienne et la reconnaissance, inscrite dans la constitution, des territoires quilombos.

Une partie minoritaire des castes culturelles et politiques prend conscience de la discrimination raciale que camoufle le mythe de la démocratie raciale mais beaucoup, notamment à gauche, l’attribuent aux inégalités sociales et récusent le poids du préjugé racial. Celui-ci existe clairement dans la production cinématographique. Comme le montre le critique João Carlos Rodrigues (O Negro Brasileiro no Cinema, 1988, réédition augmentée en 2012), les personnages noirs et métis sont trop souvent enfermés dans des archétypes, en général négatifs. A Negação do Brasil (La Négation du Brésil. 2000 - le titre joue sur le “neg” de negro et de négation), documentaire et livre de Joel Zito Araujo, analyse 40 ans de telenovelas, montrant leur propension au blanchiment - jusqu’à choisir des blancs pour interpréter des esclaves – et pointant les rôles subalternes auxquels sont assignés les noirs et métis: domestiques, bandits et prostituées. Les célèbres acteurs Zeze Motta et Milton Gonçalves témoignent de leurs conflits avec des productions, pour modifier ou enrichir un personnage, quitte parfois à refuser un rôle.

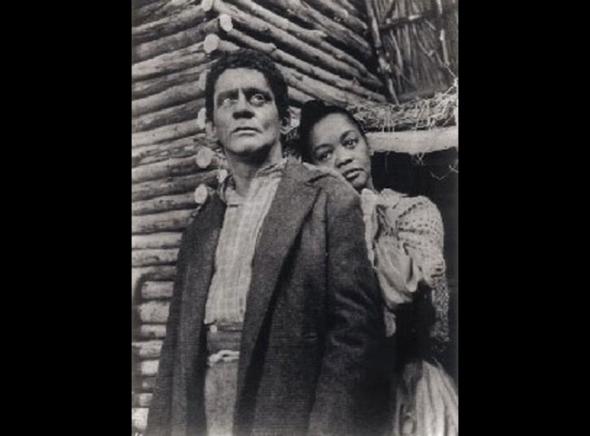

Ruth de Souza et Sergio Cardoso. La Case de l’oncle Tom, telenovela Globo, 1969

Ruth de Souza et Sergio Cardoso. La Case de l’oncle Tom, telenovela Globo, 1969

UNE MAJORITÉ EN MARGE

La décennie 90 est de disette cinématographique et quand le XXème siècle se termine, les longs métrages réalisés par des noirs, en 100 ans de cinéma, se comptent sur les doigts d’une seule main. Dans la retomada (relance) du cinéma à partir de 2000, deux cinéastes afro-brésiliens prennent place. Joel Zito Araujo réalise des fictions (Filhas do Vento. 2005) et des documentaires, notamment Raça (2012) qui nous fait découvrir des afro-brésiliens exceptionnels : un sénateur, un producteur de télévision et une paysanne quilombola. Jeferson De lance en 2000 le manifeste Dogma Feijoada, pour un cinéma noir, et réalise des courts et des longs métrages dont Broder (2010). Parallèlement, une nouvelle génération d’acteurs afro-brésiliens s’impose sur le devant de la scène, au théâtre, au cinéma et à la télévision : Lazaro Ramos, Tais Araujo, Camila Pitanga et bien d’autres ; tous assument leurs origines et leur identité noire et s’engagent dans les combats professionnels et politiques contre les discriminations.

Alors qu’à la suite du succès de La Cité de Dieu (Fernando Meirelles et Katia Lund. 2002) la mode est aux “films de favela”, plus ou moins réalistes, plus ou moins exotiques, Quanto Vale ou é por Quilo ? (Combien ça vaut ou c’est au kilo ? Sérgio Bianchi 2005) est une dénonciation féroce de l’exploitation de la misère par le négoce de la charité. Le film s’inspire en partie d’une nouvelle du grand écrivain, né esclave, Machado de Assis, qui soulignait combien la marchandisation des êtres humains corrompt toutes les couches sociales. Dans la trame principale qui dévoile la corruption et le cynisme des dirigeants d’une ONG d’aide aux pauvres, sont insérées des scènes du commerce humain à l’époque impériale. Le film établit une continuité entre la perversité du système esclavagiste et la cupide exploitation capitaliste d’aujourd’hui. Mais la démonstration reste dans le registre économique sans aborder le poids du préjugé racial dans les injustices sociales.

Alors qu’à la suite du succès de La Cité de Dieu (Fernando Meirelles et Katia Lund. 2002) la mode est aux “films de favela”, plus ou moins réalistes, plus ou moins exotiques, Quanto Vale ou é por Quilo ? (Combien ça vaut ou c’est au kilo ? Sérgio Bianchi 2005) est une dénonciation féroce de l’exploitation de la misère par le négoce de la charité. Le film s’inspire en partie d’une nouvelle du grand écrivain, né esclave, Machado de Assis, qui soulignait combien la marchandisation des êtres humains corrompt toutes les couches sociales. Dans la trame principale qui dévoile la corruption et le cynisme des dirigeants d’une ONG d’aide aux pauvres, sont insérées des scènes du commerce humain à l’époque impériale. Le film établit une continuité entre la perversité du système esclavagiste et la cupide exploitation capitaliste d’aujourd’hui. Mais la démonstration reste dans le registre économique sans aborder le poids du préjugé racial dans les injustices sociales.

Les quotas de couleur édictés par le gouvernement Lula dans l’enseignement supérieur et dans les publicités, les mesures du ministre Gilberto Gil pour le financement du cinéma, la mobilisation associative et l’engagement d’acteurs et de cinéastes contribuent à l’émergence de réalisateurs afro-brésiliens. Ceux-ci se heurtent néanmoins à d’immenses difficultés pour accéder au long-métrage et à la diffusion commerciale. En 2016, dans ce Brésil à majorité noire et métisse, sur 142 longs métrages, seuls 2% sont réalisés par des afro-brésiliens ; parmi eux, aucune femme.

Deux films de 2017 reviennent sur la fin de la colonie, avec une ambitieuse qualité esthétique et le souci de montrer le passé avec réalisme pour éclairer le présent. Vazante (Daniela Thomas. N&B) a été critiqué au Brésil au motif que les esclaves n’y sont que des figures sans personnalité ni histoire, et il est vrai que le film est centré sur le triste sort d’une adolescente, mariée contre son gré à un colon beaucoup plus âgé, et réduite à un rôle de reproduction. Toute à sa réprobation d’un système féodal, la réalisatrice semble considérer que la violence patriarcale sur les femmes de la famille est du même ordre que celle de la domination esclavagiste, et suggère que la maitresse noire et l’épouse blanche subissent la même condition de victimes. Plusieurs séquences de Joaquim (Marcelo Gomes), qui retrace le parcours de l’homme qui devint le héros indépendantiste Tiradentes, montrent la diversité ethno-raciale de l’époque. Les scènes avec les deux esclaves, interprétés par d’excellents acteurs africains, l’angolaise Isabél Zuáa et le guinéen Welket Bungué, mettent en évidence des relations socio-raciales paradoxales, que le film ne développe pas.

COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ

Plusieurs films très récents racontent les combats d’afro-brésiliens au XIXe siècle, époque décisive de l’histoire du Brésil. A Revolta dos Malês (Belisario Franca et Jeferson De. 2019) est la première réalisation portant sur la Révolte des musulmans, en 1835 à Salvador da Bahia. Le trafic négrier amène des captifs de l’Afrique de l’ouest, des musulmans que l’on appelle Malês. Les esclaves sont domestiques, vendeurs de rue ou artisans et peuvent garder une petite part de leurs gains. Guilhermina a ainsi économisé assez pour acheter sa liberté et celle de sa fille mais le maître refuse de laisser partir l’adolescente. Révoltée, elle s’engage dans le jihad, l’insurrection que préparent ses co-religionnaires musulmans. Reléguant à l’arrière-plan les ombres des blancs, le film montre la vie dans la ville noire, les liens familiaux et de solidarité, mais aussi les divisions : les malês, fanatiques ou modérés, s’opposent aux afro-descendants, nés au Brésil et fidèles du candomblé. Guilhermina, déchirée entre sa loyauté et son amour maternel, sacrifie son destin pour la liberté de sa fille.

Cesar Melo. Doutor Gama. Jeferson De. 2021 © Pedro AmaralDans cette même Salvador da Bahia est né Luiz Gama (1830-1882), fils de Luiza Mahin, d’origine et de culture Nagô, esclave affranchie, marchande, rebelle engagée dans les révoltes noires. Doutor Gama (Maître Gama. Jeferson De. 2021)retrace la vie extraordinaire de l’icône de la lutte abolitionniste. Né libre, le petit Luiz est vendu à l’âge de 10 ans par son père, blanc, pour payer une dette de jeu. Il est emmené à São Paulo, ne reverra jamais sa mère et reste esclave jusqu’à ses 17 ans. Il apprend à lire, étudie en autodidacte la littérature et le droit, publie des recueils de poèmes, écrit dans des revues satiriques des articles contre la monarchie et l’esclavage. Avocat sans diplôme, il défend les miséreux et permet à des centaines d’esclaves de retrouver la liberté. En exposant la personnalité, le parcours et les valeurs de Gama, Jeferson De explore les mécanismes de la discrimination raciale et rappelle combien les combats pour l’égalité et la justice sont toujours ceux de l’exigence démocratique aujourd’hui.

Cesar Melo. Doutor Gama. Jeferson De. 2021 © Pedro AmaralDans cette même Salvador da Bahia est né Luiz Gama (1830-1882), fils de Luiza Mahin, d’origine et de culture Nagô, esclave affranchie, marchande, rebelle engagée dans les révoltes noires. Doutor Gama (Maître Gama. Jeferson De. 2021)retrace la vie extraordinaire de l’icône de la lutte abolitionniste. Né libre, le petit Luiz est vendu à l’âge de 10 ans par son père, blanc, pour payer une dette de jeu. Il est emmené à São Paulo, ne reverra jamais sa mère et reste esclave jusqu’à ses 17 ans. Il apprend à lire, étudie en autodidacte la littérature et le droit, publie des recueils de poèmes, écrit dans des revues satiriques des articles contre la monarchie et l’esclavage. Avocat sans diplôme, il défend les miséreux et permet à des centaines d’esclaves de retrouver la liberté. En exposant la personnalité, le parcours et les valeurs de Gama, Jeferson De explore les mécanismes de la discrimination raciale et rappelle combien les combats pour l’égalité et la justice sont toujours ceux de l’exigence démocratique aujourd’hui.

Todos os Mortos (Tous les Morts. Caetano Gotardo et Marco Dutra. 2020) se passe un peu plus tard, quand le Brésil fête 10 ans de République, en 1899. La famille Soares a perdu sa fazenda de café et la mère et ses deux filles adultes vivent à São Paulo, recluses dans le passé. En ville, qui n’est pas encore très développée, il n’y a pas d’emploi pour les anciens esclaves qui ne survivent que comme vendeurs de rue ou manœuvres. Inã Nascimento, bien que sans travail et sans toit et seule avec son petit garçon, rejette la bienveillance condescendante des dames Soares, ses anciennes patronnes. La mise-e-scène et les dialogues mettent bien en évidence leurs attitudes dominatrices, qui consignent le noir à la condition d’éternel et indispensable subordonné, ainsi que leurs expressions feutrées d’un préjugé raciste empreint de fascination et de défiance. Inã, libre, fière, attachée à sa communauté et à ses racines africaines, doit protéger son fils de leur possessivité morbide. Mais pour Ana Soares, hantée par les fantômes du passé, les noirs, ex-esclaves, ne peuvent être que morts.

Carolina Bianchi et Mawusi Tulani. Todos os Mortos. Caetano Gotardo et Marco Dutra. 2020.

Carolina Bianchi et Mawusi Tulani. Todos os Mortos. Caetano Gotardo et Marco Dutra. 2020.

“Pourquoi tous les morts de cette salle de dissection sont-ils noirs?” demande, le scalpel en main, un étudiant en médecine, noir, à ses camarades blancs, dans une des premières scènes de M8 - Quando a morte socorre a vida (M8- Quand la mort vient au secours de la vie. Jeferson De. 2020) . Mauricio, seul afro-brésilien de sa promotion, en butte à des attitudes et remarques discriminatoires, est fasciné par le cadavre étiqueté M8. Cet inconnu est-il un esprit qui ne trouve pas le repos ? Est-il son double ? Avec l’aide de sa communauté, il finira par retrouver son nom, sa mère et son histoire et donnera une sépulture à ce jeune, massacré, comme des dizaines de milliers de noirs chaque année, par des miliciens et des policiers.

Les paradoxes mortifères persistent dans un pays présidé par un grotesque raciste ultra-droitier. Depuis vingt ans, les noirs ont pu accéder à certains postes et ont conquis quelques places, notamment dans le débat intellectuel. Mais les pouvoirs économique, politique et médiatique restent l’apanage de clans blancs. Le premier long-métrage de Lázaro Ramos, Medida Provisória (2021), imagine une dystopie - le Congrès brésilien décide d’expulser tous les afro-descendants vers leurs terres d’origine – qui scrute les souffrances des vies noires et interpelle les consciences. Des films peuvent-ils contribuer à conjurer le destin assigné depuis la fin de l’esclavage aux citoyens afro-brésiliens?

Article initialement publié dans Positif.