Les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes

A 11 ans, en visite à Constantinople, j’ai été surprise quand, suite à une panne de notre voiture, plusieurs personnes avaient voulu nous aider et ne nous avaient pas abandonnés ni attaqués quand ils ont su que nous étions Grecs (tous étions supposés nous détester mutuellement). A 12 ans, j’ai été choquée après avoir entendu dans un documentaire étranger qu’Alexandre le Grand était un impérialiste qui assassinait des peuples (tous étaient supposés l’admirer et reconnaître sa grandeur). A 19 ans, de nouveau, à Smyrne en Turquie, je suis restée perplexe quand un vieux pêcheur, en apprenant que nous étions Grecs, a commencé à pleurer et dit qu’il était Crétois (mais ne parlait pas grec comme il l’était supposé). Pendant ce même voyage, en arrivant à Afyon, je me suis sentie déconcertée en voyant, sur la place centrale, une statue qui représentait la lutte d’un Turc et d’un Grec, ce dernier tombé à terre (les grecs étaient supposés être toujours debout). A 23 ans, lors d’une visite dans un musée d’histoire de Halifax en Angleterre, je suis restée indignée en voyant des photographies de combattants résistants chypriotes contre les colons britanniques et appelés « terroristes » (ils étaient supposés être célébrés par tous comme des héros).

A 11 ans, en visite à Constantinople, j’ai été surprise quand, suite à une panne de notre voiture, plusieurs personnes avaient voulu nous aider et ne nous avaient pas abandonnés ni attaqués quand ils ont su que nous étions Grecs (tous étions supposés nous détester mutuellement). A 12 ans, j’ai été choquée après avoir entendu dans un documentaire étranger qu’Alexandre le Grand était un impérialiste qui assassinait des peuples (tous étaient supposés l’admirer et reconnaître sa grandeur). A 19 ans, de nouveau, à Smyrne en Turquie, je suis restée perplexe quand un vieux pêcheur, en apprenant que nous étions Grecs, a commencé à pleurer et dit qu’il était Crétois (mais ne parlait pas grec comme il l’était supposé). Pendant ce même voyage, en arrivant à Afyon, je me suis sentie déconcertée en voyant, sur la place centrale, une statue qui représentait la lutte d’un Turc et d’un Grec, ce dernier tombé à terre (les grecs étaient supposés être toujours debout). A 23 ans, lors d’une visite dans un musée d’histoire de Halifax en Angleterre, je suis restée indignée en voyant des photographies de combattants résistants chypriotes contre les colons britanniques et appelés « terroristes » (ils étaient supposés être célébrés par tous comme des héros).

C’est lors de quelques-uns de ces moments-là que « mon histoire » a été défiée. Le choc a été marquant dans chacun d’eux. Fructueux aussi. Parce qu’à mesure que la surprise, le choc, la perplexité ou l’indignation s’atténuait – mais aussi, plus je voyageais, plus je connaissais de gens - plus je prenais conscience qu’il y avait davantage d’histoires au-delà de la mienne qui venaient la compléter, certaines fois en la contrariant mais qui m’incitaient au respect. Il y a eu d’autres moments comme ceux-là, mais maintenant ils sont, d’une certaine façon, « attendus », ils sont bienvenus, ils ne sont surtout pas choquants, déconcertants ou méprisants. Ils sont plutôt une révélation supplémentaire, ils engendrent le plaisir de la découverte et de la connaissance, ils fournissent une approximation, une autre compréhension, sans nécessairement aboutir à un accord.

D’une façon ou d’une autre, tous les musées racontent des histoires, font des interprétations. Il y a presque 20 ans, je commençais mes études de muséologie. Dans mes premières lectures et mes premiers travaux pour l’université, j’ai trouvé plusieurs fois des références rapportant que les gens reconnaissaient « autorité » aux musées, y cherchaient « la vérité », leurs faisaient confiance et les considéraient comme importants, même ceux qui n’y allaient jamais. A l’époque, il me semblait que cela devait être ainsi ; je reconnaissais que cette confiance donnait une énorme responsabilité aux professionnels des musées pour leur travail d’interprétation des collections, interprétation qui se devait d’être « objective ». Presque 20 ans après, les musées que j’apprécie le plus sont ceux qui ne s’assument pas comme « autorité », qui ne prétendent pas être « objectifs », qui acceptent la pluralité des récits (venant aussi de non-spécialistes) et qui n’ont pas peur de créer de l’espace pour que ces derniers s’expriment et se partagent. Les musées que j’apprécie le plus sont ceux qui s’interrogent sur eux-mêmes et qui m’interrogent moi, qui interrogent « mon histoire ». Une récente visite au Musée du Quai Branly, ma première visite, m’a de nouveau fait penser à ces questions. Je me suis souvenue de toute la polémique générée par la création de ce musée qui est venu rassembler les collections du laboratoire d’ethnologie du Musée de l’Homme et du Musée des Arts de l’Afrique et de l’Océanie. Dans les mots du Président Jacques Chirac lors de l’inauguration, ce musée représente le rejet de l’ethnocentrisme, de cette déraisonnable et inacceptable prétention de l’Occident de porter, uniquement en lui-même, le destin de l’humanité. Il représente le rejet du faux évolutionnisme réclamant que certains peuples restent dans une phase antérieure de l’évolution humaine et que leurs cultures, dites « primitives », servent seulement d’objets d’études aux anthropologues ou, dans la meilleure des hypothèses, d’inspiration aux artistes occidentaux.

Une récente visite au Musée du Quai Branly, ma première visite, m’a de nouveau fait penser à ces questions. Je me suis souvenue de toute la polémique générée par la création de ce musée qui est venu rassembler les collections du laboratoire d’ethnologie du Musée de l’Homme et du Musée des Arts de l’Afrique et de l’Océanie. Dans les mots du Président Jacques Chirac lors de l’inauguration, ce musée représente le rejet de l’ethnocentrisme, de cette déraisonnable et inacceptable prétention de l’Occident de porter, uniquement en lui-même, le destin de l’humanité. Il représente le rejet du faux évolutionnisme réclamant que certains peuples restent dans une phase antérieure de l’évolution humaine et que leurs cultures, dites « primitives », servent seulement d’objets d’études aux anthropologues ou, dans la meilleure des hypothèses, d’inspiration aux artistes occidentaux.

Dans les temps qui ont précédé l’ouverture du musée, on a réalisé une étude afin de faire connaître le point de vue des publics à propos de sa création. Les résultats, présentés dans l’article Du MAAO au Musée du Quai-Branly: Le point de vue des publics sur une mutation culturelle, nous permettent de conclure que les préoccupations et les attentes des citoyens se résumaient à deux points: le Quai Branly devrait être un musée d’art ou d’ethnologie et devrait être un musée sur le colonialisme ou une sorte de point final d’une histoire gênante et douloureuse avec un nouveau point de départ. Ces mêmes questions ont été aussi l’objet de réflexion et de critiques de la part de spécialistes.

Dans l’exposition permanente du Quai Branly, j’ai trouvé un musée d’art. Un musée qui m’a seulement invité à contempler et apprécier de beaux objets. Ce n’est pas ce que je recherchais et je ne pense pas que c’est de cette façon que l’on va réussir à « rejeter l’ethnocentrisme » et à élever la culture d’autres peuples au statut « mérité ». L’exposition permanente ne raconte en fait aucune histoire, et encore moins celle de la formation de cette même collection.

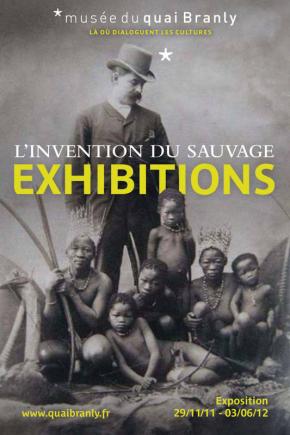

Cependant, le Quai Branly offre beaucoup plus : des expositions temporaires (celles-là, oui, sont curieuses, déconcertantes, surprenantes, comme actuellement Exhibitions: L´invention du sauvage), des colloques, des visites guidées, des ateliers, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique. Une programmation parallèle richissime qui prétend compléter l’exposition permanente, l’explorer, la scruter, mettre réellement les cultures en dialogue (la devise du musée est Là où dialoguent les cultures).

Mais même comme ça, j’ai senti qu’ici peut encore exister un « autrement ». J’ai senti que le dialogue pourra être seulement entre « notre » culture et la « leurs » (et peut-être surtout dans une espèce d’apologie « la nôtre » vers « eux »). Dans l’article The Opening of the Musée du Quai Branly: Valuing/Displaying the “Other” in Post-Colonial France de 2006, on lit que le musée a été conçu et construit sans rechercher le contact avec les minorités, sauf pendant la semaine de l’inauguration - dans une manœuvre de marketing, selon l’opinion d’un interviewé - pour garantir un effet positif. D’un autre côté, dans The Public Sphere as Wilderness: Le Musée du Quai Branly (qui date de 2009 et présente le plus intéressant des bilans des premières années d’existence du musée ainsi qu’une liste étendue de références ), nous voyons qu’à peine un tiers des visiteurs étaient, à l’époque, des touristes (il faut entendre par là « touristes étrangers »), étant donné que parmi les autres visiteurs, 60% étaient des visiteurs assidus de musée et que 40% représentait un nouveau public attiré par les liens que le musée entretient entre eux et leurs cultures d’origine. Voilà les statistiques. A la séance (très amusante) d’un conteur africain un dimanche matin, je n’ai vu que des familles blanches. Sur les photographies qui illustrent la brochure de programmation Mars-Mai, on ne voit également qu’un public blanc. Serait-ce une coïncidence ?

Bien que le défi de partage d’ «autorité » soit commun à tous les musées, j’ai toujours senti que la tâche était particulièrement complexe en ce qui concerne les musées d’histoire ou d’ethnologie. Des musées qui traitent d’histoires de vie, d’évènements politiques, de traumatismes, de conflits, de haines, du « nous » et « les autres », des personnes. Je les visite toujours avec la curiosité excessive de voir s’ils ont accepté le défi et de quelle manière il le traite. Par coïncidence, quelques semaines avant de visiter le Quai Branly, j’avais vu cette vidéo de l’écrivaine nigérienne Chimamanda Adichie, The stories Europe tells itself about its colonial history. Apprendre de « l’autre », c’est entendre sa voix. A la première personne. Pour que cela arrive, il faut créer une rencontre. C’est cela que les bons musées savent faire : créer des espaces de rencontre. De dialogue aussi.

Texte publié à l’origine dans le blog Musing on Culture.