As histórias que contamos a nós próprios

Aos 11 anos, em visita a Constantinopla, fiquei surpreendida quando, devido a uma avaria no nosso carro, várias pessoas procuraram ajudar-nos e não desistiram nem nos atacaram quando souberam que éramos Gregos (era suposto odiarmo-nos mutuamente). Aos 12, fiquei chocada quando ouvi num documentário estrangeiro que Alexandre o Grande era um imperialista e assassino de povos (era suposto todos o admirarem e reconhecerem a sua grandeza). Aos 19, de novo na Turquia, em Smirna, fiquei perplexa quando um velho pescador, ao saber que éramos Gregos, começou a chorar e disse que era de Creta (mas não falava grego, como seria suposto). Nessa mesma viagem, chegando a Afyonkarahisar, senti-me desconcertada ao ver na praça central uma estátua que representava a luta entre um Turco e um Grego, este último caído no chão (era suposto os Gregos estarem sempre de pé). Aos 23, numa visita a um museu de história em Halifax na Inglaterra, fiquei indignada ao ver fotografias de combatentes da resistência cipriota contra os colonos britânicos onde eram referidos como “terroristas” (era suposto serem celebrados por todos como heróis).

Aos 11 anos, em visita a Constantinopla, fiquei surpreendida quando, devido a uma avaria no nosso carro, várias pessoas procuraram ajudar-nos e não desistiram nem nos atacaram quando souberam que éramos Gregos (era suposto odiarmo-nos mutuamente). Aos 12, fiquei chocada quando ouvi num documentário estrangeiro que Alexandre o Grande era um imperialista e assassino de povos (era suposto todos o admirarem e reconhecerem a sua grandeza). Aos 19, de novo na Turquia, em Smirna, fiquei perplexa quando um velho pescador, ao saber que éramos Gregos, começou a chorar e disse que era de Creta (mas não falava grego, como seria suposto). Nessa mesma viagem, chegando a Afyonkarahisar, senti-me desconcertada ao ver na praça central uma estátua que representava a luta entre um Turco e um Grego, este último caído no chão (era suposto os Gregos estarem sempre de pé). Aos 23, numa visita a um museu de história em Halifax na Inglaterra, fiquei indignada ao ver fotografias de combatentes da resistência cipriota contra os colonos britânicos onde eram referidos como “terroristas” (era suposto serem celebrados por todos como heróis).

São estes alguns dos momentos em que ‘a minha história’ foi desafiada. O embate foi marcante, em todos eles. Profícuo também. Porque, à medida que a surpresa, o choque, a perplexidade ou a indignação abrandavam – mas, também, quanto mais viajava, quanto mais gente conhecia -, construía-se uma consciência de que havia mais histórias, para além da minha, mas que me diziam também respeito, que vinham complementar a minha, às vezes contrariando-a. Tem havido mais momentos desses, mas agora são, de alguma forma, ‘esperados’, são bem-vindos, não são sobretudo chocantes, desconcertantes ou indignantes. São mais uma revelação, trazem o prazer da descoberta e do conhecimento, proporcionam uma aproximação, um outro entendimento, sem resultarem necessariamente num acordo.

De uma forma ou de outra, os museus de todos os géneros contam histórias, fazem interpretações. Há quase 20 anos, iniciava os meus estudos em museologia. Nas primeiras leituras, nos primeiros trabalhos que fiz para o curso, várias vezes encontrava referências ao facto das pessoas reconhecerem ‘autoridade’ aos museus, procurarem neles a ‘verdade’, confiarem neles e considerarem-nos importantes, mesmo as que nunca os visitavam. Na altura, parecia-me que assim deveria ser e reconhecia a enorme responsabilidade que esta confiança das pessoas trazia para os profissionais dos museus no trabalho de interpretação das colecções, interpretação essa que deveria ser ‘objectiva’. Quase 20 anos depois, os museus que mais aprecio são aqueles que não se assumem como ‘autoridade’, que não pretendem ser ‘objectivos’, que aceitam a pluralidade de narrativas (vindas também de não especialistas) e que não têm medo de criar espaço para que as mesmas se exprimam e se partilhem. Os museus que mais aprecio são aqueles que se questionam a eles próprios e que me questionam a mim, questionam ‘a minha história’.

Uma recente visita ao Musée do Quai Branly, a minha primeira, fez-me pensar novamente sobre estas questões. Lembrei-me de toda a polémica gerada pela criação deste museu, que veio juntar as colecções do laboratório de etnologia do Musée de l´Homme e do Musée des Arts de l´Afrique et de l´Océanie. Nas palavras do Presidente Jacques Chirac aquando da inauguração, este museu representa a rejeição do etnocentrismo, desta pretensão irrazoável e inaceitável do Ocidente de carregar, apenas nele próprio, o destino da humanidade. Representa a rejeição do falso evolucionismo que alega que alguns povos permanecem numa fase anterior da evolução humana e que as suas culturas, ditas “primitivas”, servem apenas como objectos de estudo dos antropólogos ou, na melhor das hipóteses, como inspiração a artistas ocidentais.

Uma recente visita ao Musée do Quai Branly, a minha primeira, fez-me pensar novamente sobre estas questões. Lembrei-me de toda a polémica gerada pela criação deste museu, que veio juntar as colecções do laboratório de etnologia do Musée de l´Homme e do Musée des Arts de l´Afrique et de l´Océanie. Nas palavras do Presidente Jacques Chirac aquando da inauguração, este museu representa a rejeição do etnocentrismo, desta pretensão irrazoável e inaceitável do Ocidente de carregar, apenas nele próprio, o destino da humanidade. Representa a rejeição do falso evolucionismo que alega que alguns povos permanecem numa fase anterior da evolução humana e que as suas culturas, ditas “primitivas”, servem apenas como objectos de estudo dos antropólogos ou, na melhor das hipóteses, como inspiração a artistas ocidentais.

No tempo que antecedeu a abertura do museu foi realizado um estudo com o objectivo de dar a conhecer o ponto de vista dos públicos acerca da sua criação. Os resultados, apresentados no artigo Du MAAO au Musée du Quai-Branly: Le point de vue des publics sur une mutation culturelle, permitem-nos concluir que as preocupações e expectativas dos cidadãos centravam-se em duas questões: Quai Branly deveria ser um museu de arte ou de etnologia; e deveria ser um museu sobre o colonialismo ou deveria ser uma espécie de ponto final numa história incómoda e dolorosa e um novo ponto de partida. Estas mesmas questões foram igualmente objecto de reflexão e de críticas por parte dos especialistas.

Na exposição permanente do Quai Branly encontrei um museu de arte. Um museu que me convidou apenas a contemplar e apreciar objectos bonitos. Não era isso que procurava e não me parece que é com esta abordagem que se consegue “rejeitar o etnocentrismo” e elevar a cultura de outros povos ao estatuto “merecido”. A exposição permanente não conta, na verdade, história nenhuma, muito menos a da formação da própria colecção.

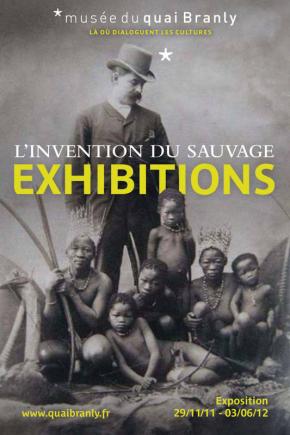

No entanto, o Quai Branly oferece muito mais: exposições temporárias (estas, sim, inquisitivas, desconcertantes, surpreendentes, como, actualmente, a Exhibitions: L´invention du sauvage), colóquios, visitas guiadas, ateliers, cinema, teatro, dança, música. Uma riquíssima programação paralela que pretende complementar a exposição permanente, explorá-la, esmiuçá-la, pôr, realmente, as culturas em diálogo (o motto do museu é Là où dialoguent les cultures).

Mas, mesmo assim, senti que aqui pode ainda existir um senão. Senti que o diálogo poderá ser apenas entre a ‘nossa’ cultura e a ‘deles’ (e talvez sobretudo numa espécie de apologia, ‘nossa’ para com ‘eles’). No artigoThe Opening of the Musée du Quai Branly: Valuing/Displaying the “Other” in Post-Colonial France, de 2006, lê-se que o museu foi concebido e construído sem procurar o contacto com as minorias, a não ser na semana de inauguração - numa manobra de marketing, na opinião de um entrevistado -, para garantir uma reacção positiva . Por outro lado, em The Public Sphere as Wilderness: Le Musée du Quai Branly (que data de 2009 e apresenta um interessantíssimo balanço dos primeiros anos de existência do museu, assim como uma extensa lista de referências no fim), vemos que apenas um terço dos visitantes eram, na altura, turistas (entende-se ‘turistas estrangeiros’), sendo que, entre os restantes visitantes, 60% eram visitantes frequentes de museus e 40% um novo público de museus, atraído pelas ligações que o museu fornece entre eles e as suas culturas de origem. Estas são as estatísticas. Eu, na sessão (muito divertida) de um contador de histórias Africano num Domingo de manhã vi apenas famílias brancas. Nas fotografias que ilustram a brochura da programação Março-Maio também só se vê público branco. Será esta uma coincidência?

Mas, mesmo assim, senti que aqui pode ainda existir um senão. Senti que o diálogo poderá ser apenas entre a ‘nossa’ cultura e a ‘deles’ (e talvez sobretudo numa espécie de apologia, ‘nossa’ para com ‘eles’). No artigoThe Opening of the Musée du Quai Branly: Valuing/Displaying the “Other” in Post-Colonial France, de 2006, lê-se que o museu foi concebido e construído sem procurar o contacto com as minorias, a não ser na semana de inauguração - numa manobra de marketing, na opinião de um entrevistado -, para garantir uma reacção positiva . Por outro lado, em The Public Sphere as Wilderness: Le Musée du Quai Branly (que data de 2009 e apresenta um interessantíssimo balanço dos primeiros anos de existência do museu, assim como uma extensa lista de referências no fim), vemos que apenas um terço dos visitantes eram, na altura, turistas (entende-se ‘turistas estrangeiros’), sendo que, entre os restantes visitantes, 60% eram visitantes frequentes de museus e 40% um novo público de museus, atraído pelas ligações que o museu fornece entre eles e as suas culturas de origem. Estas são as estatísticas. Eu, na sessão (muito divertida) de um contador de histórias Africano num Domingo de manhã vi apenas famílias brancas. Nas fotografias que ilustram a brochura da programação Março-Maio também só se vê público branco. Será esta uma coincidência?

Apesar do desafio da partilha de ‘autoridade’ ser comum a todos os museus, sempre senti que a tarefa fosse particularmente complexa no caso dos museus de história ou de etnologia. Museus que lidam com histórias de vida, com acontecimentos políticos, com traumas, com conflitos, com ódios, com o ‘nós’ e ‘os outros’, com pessoas. Visito-os sempre com a enorme curiosidade de ver se aceitaram o desafio e de que forma lidaram com ele. Por coincidência, umas semanas antes de visitar o Quai Branly, tinha visto este vídeo da escritora Nigeriana Chimamanda Adichie, The stories Europe tells itself about its colonial history. Saber do ‘outro’ é ouvir a sua voz. Na primeira pessoa. Para isto acontecer, tem que se proporcionar um encontro. É isto que os bons museus sabem fazer: criar espaços de encontro. De diálogo também.

texto publicado originalmente no blog Musing on Culture.