Não é o Antropoceno, é a cena da supremacia branca ou a linha divisória geológica da cor

Este ensaio é, ao mesmo tempo, uma provocação e também uma abertura para uma discussão muito mais ampla. É o resultado da pergunta: “o que quer dizer #BlackLivesMatter (referência ao movimento iniciado nos EUA e que pode ser traduzido como #VidasNegrasImportam) no contexto do Antropoceno?” Hoje, de acordo com o senso comum, o Antropoceno é a denominação de uma nova era geológica, a era humana mais recente. Esse entendimento se baseia na identificação de “uma única manifestação física de mudança registrada em uma seção estratigráfica, muitas vezes, refletindo um fenômeno de mudança global”[1]. A capacidade para entender e concordar em torno de uma distinção visível e gráfica em fenômenos físicos é inevitável e, persistentemente, imbricada em conceitos de raça e racialização que partem da própria formação do que hoje é chamada de a ciência do Sistema Terra (ESS)[2]. Resumidamente, minha pergunta é: que tipo de “homem” é subentendido quando falamos de “Antropoceno”? Dado que anthropos no Antropoceno acaba por ser reconhecido como o nosso velho amigo (imperialista) homem branco, então, o meu mantra se tornou: não se trata do Antropoceno, mas sim da cena da supremacia branca. Muitas pessoas inseridas na academia podem achar esta terminologia demasiado grosseira ou extremista. Para os ativistas do #Blacklivesmatter nos Estados Unidos (e agora da Grã-Bretanha), no entanto, a supremacia branca é um dado. Desde os acontecimentos de Ferguson após os tiroteios contra o adolescente desarmado, Michael Brown, deferidos pelo então oficial, Darren Wilson, mesmo figuras “mainstream” como Hillary Clinton têm vindo falar de “racismo sistêmico”, termo anteriormente usado por ativistas e acadêmicos[3]. No enquadramento temporal do Antropoceno (qualquer que seja), tal sistema só pode significar dominação “branca” (Euro-Americana) sob populações africanas, asiáticas e nativas que foram colonizadas e escravizadas.

Nesse contexto, além de todos os elementos apresentados, o termo “vida” também é peça chave. O conceito de extinção, por si só, é parte da transformação da história natural em ciência da vida (Biologia) na era das revoluções dos escravizados e da abolição (1791-1863). Na corrente mudança de paradigma para os sistemas da Terra (usando o prefixo “geo-” para tudo), qual é o lugar da vida negra e da vida colonizada, humana e não-humana? O fracasso político em implementar mudanças em relação à crise do Sistema Terra fora motivado precisamente pelo racismo sistêmico? Esse racismo possui diversas dimensões: nos Estados Unidos, as emissões per capita de CO2, muito superiores a de qualquer outra nação (com a exceção de pequenos países produtores de petróleo); os picos de poluição em comunidades de pessoas negras nos EUA; o desastre ecológico do encarceramento em massa que tem sido chamado de ecologia prisional[4], e assim por diante. Nenhum traço dessa constelação fugiu da atenção dos estudiosos[5]. Gostaria de contribuir com essa discussão propondo que o próprio conceito de rupturas observáveis entre as eras geológicas em geral, e em particular a definição do Antropoceno, estão, em primeiro lugar, emaranhadas com a crença em distintas raças da humanidade, e segundo, com práticas de (neo)colonialismo, se centrando em questões da definição da vida, em como fazer distinções e em como ver as diferenças. Toda política do Antropoceno precisaria, em resposta, começar por ser antirracista e anti-colonialista.

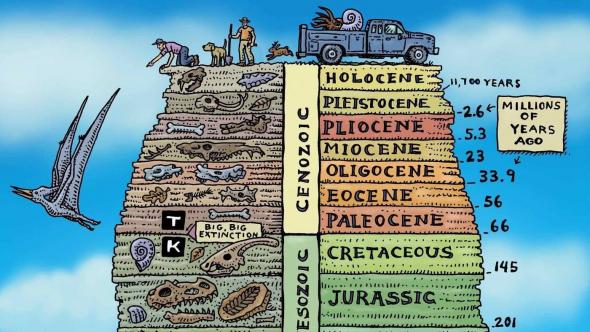

Na sequência, irei me concentrar sobre dois momentos específicos de definição: a formação do conceito de extinção e de eras geológicas na era da abolição e das revoluções de escravizados; e o polêmico e contestado debate em curso sobre o Antropoceno. Deste modo, na primeira seção mostrarei como a geologia e a teoria da raça se combinaram para produzir uma linha de cor embutida na história natural, mais do que na lei, durante o despertar da abolição da escravidão. Essa ênfase na ideia de “linha” poderá ser encontrada em toda a cultura Euro-Americana: desde as ciências naturais até a pintura. Assim que o conceito de extinção foi anunciado por Georges Cuvier no começo do século XIX, seu fundador tivera dificuldade em definir uma linha visível ou uma diferença essencial entre africanos e europeus no despertar da revolução dos escravos e dos movimentos abolicionistas. Na segunda seção, eu me relaciono com o espectacular debate público em curso sobre a estratificação geológica em torno do Antropoceno, investigando se este foi o resultado de um processo de formação de mundo intencional, embora equivocada, dos Euro-Americanos; ou a consequência da ambição imperial e colonial. Atualmente, a primeira possibilidade parece ter vantagem burocrática sobre a primeira e, por assim dizer, cristaliza a história da supremacia branca como geologia. Ao fazê-lo, o Antropoceno tornou-se, hoje, uma medida do tempo humano, ao invés de um marcador de processos físicos. Os humanos são agora reivindicados como mestres geológicos, um termo que deveria fazer-nos pausar e pensar no contexto da escravidão e do racismo[6].

Existe, atualmente, um conjunto de estudos sendo produzido na área de humanidades em resposta ao impacto combinado da virada do Antropoceno, a virada material e a virada não-humana. Trata-se de um desenvolvimento importante e inspirador. Devemos, no entanto, reconhecer que o seu efeito cumulativo tem sido o de gerar um afastamento dos entendimentos de raça, supremacia branca, colonialismo e do imperialismo, que minam a possibilidade de uma política do uso dos recursos e sua alocação, também conhecidos como “comuns” (commons)[7].

Na introdução do importante volume sobre raça e natureza em 2003, Moore, Kosek e Pandian argumentam: “A raça dá-nos um meio crítico pelo qual as ideias de natureza operam, mesmo quando as forças racializadas re-trabalham o fundamento da própria natureza.”[8] Um dos temas chave dos escritos sobre o Antropoceno tem sido a ideia de que a natureza foi substituída ou sobre-determinada pela atividade humana. Nessa reescrita, a função central da raça dentro do enquadramento do Sistema Terra foi deslocada. Esse movimento discursivo não é intencionalmente racista, salvo na medida em que é marca de um certo privilégio poder ignorar a raça. Minha ansiedade em relação às viradas material, não-humana e universalista no discurso acadêmico se configura, então, em como parecemos rapidamente esquecer todo o trabalho que tem sido feito para estabelecer como e por quê tantas pessoas foram designadas como não-humanas e compradas e vendidas como objetos materiais. Tomemos um exemplo canônico: a decisão da Corte Suprema de 1857 no caso Dred Scott vs Sanford que consagrou a distinção legal entre “raça dominante” e “raça inferior e subordinada de seres” conhecida como “raça negra africana” para usar os termos da opinião dominante do Chefe de Justiça Taney[9]. Para Taney existia uma “barreira perpétua e intransponível” entre dois grupos nas leis das Treze colônias, o que significava que a asserção de liberdade para todos contida na Declaração da Independência não poderia ser aplicada para os que eram simplesmente um “artigo de propriedade.” Pessoas escravizadas sempre estiveram e estão fora de qualquer universal. Elas foram, porém, objetos (aos olhos dos escravagistas). Essa “barreira”, linha ou quebra foi uma parte palpável do enquadramento das ciências da vida, tais como a geologia (mesmo que mais tarde tenha sido deslocada ou desacreditada).

Essa concepção dos escravizados como sendo objetos não-humanos, visivelmente não faz parte daqueles cujo trabalho é indispensável para todos os que pensam hoje o Antropoceno. No clássico da virada não-humana, Vibrant Matter de Jane Bennett, por exemplo, não há a discussão sobre raça em relação com o materialismo vital. A raça está, ainda assim, claramente presente porque seria impossível não estar. Ela aparece sintomáticamente. A negação da agência à matéria que é central para a agenda de Bennet (e com a qual eu sou simpatizante) é equacionada por meio de uma citação de Bruno Latour sobre o momento “em que os Pais Fundadores negaram aos escravos e às mulheres o direito de votar.”[10] Longe da falsa equação entre escravidão e direito ao voto, o que aconteceu à compreensão da escravidão como mercadoria, tão central para Dred Scott? Uma pessoa escravizada era um “artigo de propriedade”, um objeto não-humano e mercantilizado. Concordemos ou não com esta afirmação, devemos aceitar a sua imensa e continuada importância. A raça, na visão de Bennet, é um problema apenas para o que ela chama de ecologia política e não para a teorização do materialismo[11]. Os custos em se alinhar a essa política são evidentes no livro, no qual ela endossa a afirmação de Garret Hardin em seu ensaio Tragedy of the Commons, e narra: “a liberdade dos comuns traz ruína para todos.”[12] Enquanto deveríamos apontar a deturpação neoliberal da administração comum da Terra, concentremo-nos aqui em quem Hardin culpa pela crise populacional que ele via como “tragédia”. Escrevendo em 1968, em todos os anos ele desprezou aqueles cujos “gritos por ‘direitos’ e ‘liberdade’ enchem o ar”. O medo de Hardin dos “comuns” era mais exatamente o medo de um planeta negro.

Não se trata apenas de uma questão de prioridades. Para o historiador Dipesh Chakrabarty, um dos primeiros humanistas a usar o termo, “na era do Antropoceno, necessitamos do Iluminismo (isto é, da razão) ainda mais do que no passado.” A razão identifica os humanos como espécie, uma identificação que não podemos experienciar, mas apenas compreender ou inferir intelectualmente. Assim, ele clama por uma “nova história universal” para compreender a espécie. É dito muitas vezes que a mudança climática afeta a todxs, contudo não de forma igual. Durante o terremoto Sandy, em Outubro de 2012, houve uma perda trágica de 67 pessoas no Estados Unidos, que morreram com o resultado direto de uma tempestade; e outras 38 mortes indiretas[13]. Em contraste, o tufão Haiyan, causou em Novembro de 2013, o que foi estimado em cerca de 6000 a 10000 mortes nas Filipinas. Ou seja, enquanto a mudança climática certamente afeta todo o planeta, seu impacto é muito diferente em lugares distintos, consistente com os indicadores habituais de riqueza. Além disso, como diz Jacques Rancière: “a democracia nunca pode ser identificada com a simples dominação do universal.”[14] De fato, a formação da ideia de “um mundo” pode ser vista como a conexão da crença do Cristianismo no domínio humano da Natureza (incluindo os humanos não-humanos) com o capitalismo.

Portanto, devemos nos perguntar como essa história universal poderia ser escrita. C.L.R. James declarou que os trabalhadores escravizados dos campos em Santo-Domingo (posteriormente chamado Haiti) foram o primeiro proletariado moderno em 1938[15]. Em 1944, o historiador e político Eric Williams conectou capitalismo e escravidão em seu livro com o mesmo título[16]. Foi preciso esperar mais de meio século para que a história mainstream (branca) chegasse a este ponto de vista, baseando-se nos estudos do lugar vital do algodão para o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos que forneceu “uma propulsão de foguete para o crescimento econômico.”[17] Em uma torção suplementar, antigos escravistas na Grã-Bretanha usaram a compensação que receberam quando a escravidão foi abolida para se lançarem como capitalistas. A família do primeiro-ministro britânico William Gladstone se beneficiou com o equivalente a 3 milhões de libras esterlinas em dinheiro atual, enquanto o escravagista Nathaniel Snell Chauncy direcionou em seu testamento de 1848 que todas as suas propriedades no Caribe deveriam ser vendidas para que fosse realizado um investimento em ferrovias[18]. Se a história universal é a história de como o capitalismo produziu a globalização, essa história é, por sua vez, também a história da escravidão, que, juntamente com a troca transatlântica de plantas, bens, pessoas, animais e vírus - todos causados pelo comércio triangular - é novamente central para o entendimento do Antropoceno, como veremos mais adiante. O cultivo comercial realizado por seres humanos escravizados no Caribe e no Oceano Índico foi responsável por algumas das primeiras catástrofes ambientais antropogênicas sistêmicas em ilhas como Barbados, Jamaica e Reunião[19].

Além disso, como a pesquisadora brasileira Denise Ferreira da Silva demonstrou, o pensamento do Iluminismo que cria o conceito de história universal depende em si do que ela chama da “afirmação central da sujeição racial: enquanto as ferramentas da razão universal (as “leis da natureza”) produzem e regulam as condições humanas, elas estabelecem mentalmente, em cada região global (moralmente e intelectualmente) diferentes tipos de seres humanos, nomeadamente, o sujeito autodeterminado e seus outros exteriormente determinados cujas mentes estão sujeitas (no sentido científico) às condições naturais.”[20] Ou seja, no conceito do Iluminismo da razão universal, certas pessoas são produzidas pela ”natureza” como dignas a serem colonizadas ou disponíveis para serem escravizadas. Não há, portanto, nenhuma natureza “inocente” que mais tarde não tenha sido despojada pelo Antropoceno: a própria ideia da natureza está enredada com a raça. Como argumenta Silva, o projeto do Iluminismo cria uma “cena de regulação, que introduz a universalidade como descritor jurídico” e uma “cena de representação” na qual apenas o colonizador tem um juízo interno capaz de reconhecer e interpretar a representação. Como Marx famosamente dissertou sob este ponto de vista, “eles não podem representar a si mesmos, eles devem ser representados.”[21] Essa representação envolve ambos os significados do termo: a representação política ou a descrição cultural e visual são aspectos interconectados da mesma relação violenta, assegurando “um estádio de interioridade” de forma a fazer um julgamento sobre o que lhes é exterior[22].

Parte 1: A linha divisória geológica da cor

Esta cena da representação tem uma clara contrapartida na geologia moderna, que enfatizou a necessidade de encontrar pontos visíveis de transição de uma época geológica para outra. As palavras iniciais do clássico Principles of Geology (1830) de Charles Lyell evidenciam que “A geologia é a ciência que investiga as sucessivas mudanças ocorridas nos reinos orgânicos e inorgânicos da natureza.”[23] A mudança seria visível em “linhas divisórias de demarcação” entre estratos geológicos. Como tal, a geologia abraçou todas as “ciências físicas”, incluindo a zoologia, bem como teorias classificatórias como a “filosofia natural”. A geologia moderna talvez tenha se afastado de tais visões abrangentes, mas sua criação da escala de tempo geológico foi aclamada como uma das grandes realizações da ciência, tal como Lyell imaginou. Ao mesmo tempo e no mesmo momento histórico, isto é, no início do século XIX (1791-1848), a tendência em enfatizar um ponto de distinção hiper visível foi formada pelo esforço racista em definir a extinção após a abolição da escravidão como parte de um sistema que sustentou o conceito de espécies separadas do ser humano. A estratigrafia foi moldada pelo desejo duplo de marcar as eras históricas da história da Terra[24] e traçar um limite sistêmico entre as raças como um meio de conter e deslocar a abolição e a revolução. Essa separação foi conceitual mas visível - pelo menos para seus protagonistas, que insistiram na forma especial e refinada de observação visual necessária para percebê-la. A linha divisória que eles viram era derivada da pintura neoclássica e era consagrada na fotografia que, até hoje, continua a estruturar a nossa observação. Aqui seguem um conjunto de exemplos de figuras-chave da Ciência moderna, que não só fizeram descobertas notáveis no entendimento que moldou a interface da geologia com o clima e à história natural, como buscou insistir na distinção racial.

I

Georges Cuvier, que geralmente é creditado pela definição do conceito de extinção, descreveu-o em 1807 como uma forma de revolução, imediatamente após a independência do Haiti em 1801. Seu conceito fazia parte da reconsideração da história natural como ciência da vida. Esta volta à vida era, como Michel Foucault anteriormente notara (e desde então por um exército de seguidores), algo fundacional para as ciências modernas e para as sociedades modernas. Cuvier elaborou o seu estudo sobre as “condições da existência” em sua pesquisa Animal Kingdom (O Reino Animal) de 1802. Tendo esboçado sua teoria da extinção[25], Cuvier desenvolveu imediatamente sua teoria da raça. Ele dividiu os seres humanos em três variedades sobre as quais: “A raça negra está confinada ao sul do Monte Atlas. É caracterizada por uma tez preta, cabelo crespo ou lanoso, crânio comprimido, e nariz achatado. A proeminência das partes inferiores da face e os lábios grossos, aproximam-no evidentemente da tribo dos macacos; as hordas das que ele provém sempre permaneceram no mais completo estado de extrema barbárie.”[26] Na frase seguinte após sua afirmação da barbárie africana, ele continua “a raça de qual descendemos foi chamada de Caucasiana”, o eufemismo ainda usado para Branco. Havia, então, uma dupla linha divisória a ser vista. Marcavam ambas extinção e barbárie. Muitas vezes, a barbaridade deduzida era assegurada para justificar a separação e a escravidão. Sua lógica implica que a extinção daí resultaria seja por processo humano ou “natural”, levando Cuvier a definir notoriamente os africanos nativos como “a mais degradada das raças humanas, cuja forma se aproxima da besta e cuja inteligência não é suficientemente grande para chegar em um governo regular.”[27] Isto apesar do fato de que uma população africana maioritária ter acabado de estabelecer esse governo regular no Haiti, uma antiga colônia francesa, que Cuvier não poderia desconhecer. Para Cuvier, então, nem seria possível fazer com que a frase “Vidas negras importam” fizesse sentido. A vida negra para ele era uma variedade da vida animal, cujos desempenhos poderiam ser objeto de curiosidade, mas não de compromisso moral. Foi este mesmo Cuvier que se envolveu na dissecação da falecida Sara Baartman, uma mulher Khoisan (da atual África do Sul) e preservou sua genitália nas coleções do Museu de História Natural. Cuvier argumentou que a história geológica, assim como a história humana, foram marcadas por uma série de catástrofes. O “limite/linha“ dessa história era ao mesmo tempo a marca de uma catástrofe (geológica) passada e os meios de defesa contra uma futura recorrência (humana). O “limite/linha” não é único ou definitivo, mas um lugar de ambivalência e ansiedade. Bem-vindxs ao Antropoceno.

Georges Cuvier, que geralmente é creditado pela definição do conceito de extinção, descreveu-o em 1807 como uma forma de revolução, imediatamente após a independência do Haiti em 1801. Seu conceito fazia parte da reconsideração da história natural como ciência da vida. Esta volta à vida era, como Michel Foucault anteriormente notara (e desde então por um exército de seguidores), algo fundacional para as ciências modernas e para as sociedades modernas. Cuvier elaborou o seu estudo sobre as “condições da existência” em sua pesquisa Animal Kingdom (O Reino Animal) de 1802. Tendo esboçado sua teoria da extinção[25], Cuvier desenvolveu imediatamente sua teoria da raça. Ele dividiu os seres humanos em três variedades sobre as quais: “A raça negra está confinada ao sul do Monte Atlas. É caracterizada por uma tez preta, cabelo crespo ou lanoso, crânio comprimido, e nariz achatado. A proeminência das partes inferiores da face e os lábios grossos, aproximam-no evidentemente da tribo dos macacos; as hordas das que ele provém sempre permaneceram no mais completo estado de extrema barbárie.”[26] Na frase seguinte após sua afirmação da barbárie africana, ele continua “a raça de qual descendemos foi chamada de Caucasiana”, o eufemismo ainda usado para Branco. Havia, então, uma dupla linha divisória a ser vista. Marcavam ambas extinção e barbárie. Muitas vezes, a barbaridade deduzida era assegurada para justificar a separação e a escravidão. Sua lógica implica que a extinção daí resultaria seja por processo humano ou “natural”, levando Cuvier a definir notoriamente os africanos nativos como “a mais degradada das raças humanas, cuja forma se aproxima da besta e cuja inteligência não é suficientemente grande para chegar em um governo regular.”[27] Isto apesar do fato de que uma população africana maioritária ter acabado de estabelecer esse governo regular no Haiti, uma antiga colônia francesa, que Cuvier não poderia desconhecer. Para Cuvier, então, nem seria possível fazer com que a frase “Vidas negras importam” fizesse sentido. A vida negra para ele era uma variedade da vida animal, cujos desempenhos poderiam ser objeto de curiosidade, mas não de compromisso moral. Foi este mesmo Cuvier que se envolveu na dissecação da falecida Sara Baartman, uma mulher Khoisan (da atual África do Sul) e preservou sua genitália nas coleções do Museu de História Natural. Cuvier argumentou que a história geológica, assim como a história humana, foram marcadas por uma série de catástrofes. O “limite/linha“ dessa história era ao mesmo tempo a marca de uma catástrofe (geológica) passada e os meios de defesa contra uma futura recorrência (humana). O “limite/linha” não é único ou definitivo, mas um lugar de ambivalência e ansiedade. Bem-vindxs ao Antropoceno.

II.

Para o dono de escravos convertido naturalista Jean-Jacques Audubon (também conhecido como John James Audubon, Jean-Jacques La Forêt; e John James La Forest)[28], essas interligações foram muito pessoais. Nascido em Santo-Domingo de um pai escravista e de uma mãe criada judia, Jeanne Rabin; ele se tornou um refugiado da pós-independência do Haiti, assombrado pela abolição e pela extinção das aves e da população nativa - que ele via como condenadas - e, nesse sentido, de toda a wilderness Americana. Desta forma, a sua ideia de ornitologia, como um subconjunto da zoologia, mapeava a ideia de mudança de uma forma que se relacionava com a definição contemporânea de Lyell de geologia. Audubon voltou-se para a escrita sobre pássaros depois que a sua compra de escravos para trabalhar em seu moinho no Kentucky tendo em vista a resolução de uma dívida, terminou em falência em 1819, escrevendo em 1826 no seu diário do Rio Mississippi que “tão forte é meu Entusiasmo para ampliar o conhecimento ornitológico do meu país que eu me sinto como se me desejasse rico outra vez.”[29] Sua última propriedade humana levou-o a remo pelo Mississippi até Nova Orleans, na qual este vendeu os dois homens.

Seus famosos desenhos de pássaros eram menos originais do que poderíamos pensar. Seu grande formato e suas poses em “ação” eram de fato desenhos padrão da época para a ornitologia francesa (se não mesmo Norte-americana)[30]. As cenas de Audubon não eram retiradas da vida, mas desenhadas com pássaros mortos suspensos por fios, uma técnica que ele alegava ter derivado do estúdio do grande pintor neoclássico Jacques-Louis David. Mas apesar de Audubon ter formação artística na França, não há registro de que ele tenha feito parte do extenso estúdio de David. Talvez, ele tenha aprendido com alguém que tenha lá estado ou, mais provavelmente, ele inventou essa história. O estilo de David certamente se centrava na representação da linha para criar a forma, assim como o trabalho de Audubon. Na pintura, usar “linha” significava definir seu trabalho como História, sua categoria mais séria e moralmente importante, usada para descrever eventos importantes na história bíblica e na história humana. Porventura o único ornitológico a ter aspirado - e alcançado - o status de artista tenha sido Audubon. E ao reivindicar a linhagem de um grande artista, também exibiu o instinto de showman que ele certamente era. Sua originalidade consistiu em expressar as tensões entre raça, colonização e extinção em uma forma não-humana embora evocativa da História, ou seja, por meio de pássaros. Quando ele olhava para os pássaros, para todos os seus notáveis poderes de observação, outros fantasmas preenchiam a sua visão.

Seus famosos desenhos de pássaros eram menos originais do que poderíamos pensar. Seu grande formato e suas poses em “ação” eram de fato desenhos padrão da época para a ornitologia francesa (se não mesmo Norte-americana)[30]. As cenas de Audubon não eram retiradas da vida, mas desenhadas com pássaros mortos suspensos por fios, uma técnica que ele alegava ter derivado do estúdio do grande pintor neoclássico Jacques-Louis David. Mas apesar de Audubon ter formação artística na França, não há registro de que ele tenha feito parte do extenso estúdio de David. Talvez, ele tenha aprendido com alguém que tenha lá estado ou, mais provavelmente, ele inventou essa história. O estilo de David certamente se centrava na representação da linha para criar a forma, assim como o trabalho de Audubon. Na pintura, usar “linha” significava definir seu trabalho como História, sua categoria mais séria e moralmente importante, usada para descrever eventos importantes na história bíblica e na história humana. Porventura o único ornitológico a ter aspirado - e alcançado - o status de artista tenha sido Audubon. E ao reivindicar a linhagem de um grande artista, também exibiu o instinto de showman que ele certamente era. Sua originalidade consistiu em expressar as tensões entre raça, colonização e extinção em uma forma não-humana embora evocativa da História, ou seja, por meio de pássaros. Quando ele olhava para os pássaros, para todos os seus notáveis poderes de observação, outros fantasmas preenchiam a sua visão.

No final de sua vida, Audubon procurou explicar por que ele se tornara um artista de pássaros, em seu esboço autobiográfico denominado Myself:

“Minha mãe dispunha de vários papagaios bonitos e alguns macacos; Um dos macacos era um macho adulto de uma espécie muito grande. Certa manhã, enquanto os criados estavam ocupados a preparar o quarto em que eu estava, “Pretty Polly” pedia o café da manhã como de costume…o homem da floresta (macaco) provavelmente pensou no pássaro presumindo seus direitos na escala da natureza; seja como for, ele certamente mostrou sua supremacia em força em relação a este habitante do ar, pois, caminhando deliberadamente e ereto em direção ao pobre pássaro, ele imediatamente o matou, com compostura antinatural. As sensações de meu coração de criança diante dessa visão cruel foram agonia para mim. Eu mandei ao criado para que batesse no macaco, mas ele, que por alguma razão preferia o macaco ao papagaio, recusou. Eu soltei gritos longos e penetrantes, minha mãe correu para o quarto, e eu estava tranquilizado, porque o macaco estaria daí em diante, para sempre acorrentado.”[31]

Como cena primordial da imaginação da supremacia branca, esta dificilmente pode ser melhorada. Centra-se na figura dupla do “homem da floresta” (Homme de la forêt), ou seja, no orangotango e no próprio Audubon, que também usou o nome de La Forêt. Mais uma vez, o jovem Audubon também está na cena diretamente, testemunhando a morte do papagaio Migonne, que, como observa Christopher Ianinni, é um símbolo tanto para sua mãe de nascimento, quanto para sua mãe adotada. Isto também pode ser visto como uma transposição da visão dos escravistas sobre a revolução haitiana em um mundo não-muito-humano. O macaco, nesta visão, mata “o representante afeminado do refinamento europeu.”[32] O papagaio francófono perde sua vida para o símio que reivindicava seus direitos. Nenhum dos Audubons consegue o que quer. O orangotango não é chicoteado - mas não vemos aqui um desejo de açoitar uma pessoa escravizada, transposta (não muito longe na imaginação racista) dos africanos para os macacos? Se La Forêt é o “macaco”, ele perde por ser aplaudido em correntes, como um escravizado punido. Neste conjunto não resolvido de fantasias sexualizadas e racializadas, é “a escala da natureza” que se torna a medida da posição diferente das diferentes pessoas. O ponto é precisamente o fracasso de tal escala para medir, deixando soltos todos os diferentes fios[33].

Pode-se dizer que esta leitura vai longe demais. No entanto, trata-se de uma figura repetida no trabalho de Audubon. Em sua Ornithological Biography (Biografia Ornitológica), publicada como um acompanhamento textual das suas famosas imagens, ele já havia inventado uma fantasia similarmente bizarra[34]. Perdido nos bosques do Louisiana, Audubon afirma ter encontrado um homem “pardo” (que ele chama de um escravo fugitivo) vivendo em um freio de cana com sua família[35]. Aqui está mais um homem da floresta, ou como disse Audubon, misturando metáforas racializadas: “um índio perfeito em seu conhecimento do bosque”. Para desenvolver sua história, Audubon conta como esse homem havia sido revendido após a falência de seu primeiro dono, separando sua família. Ele então memorizou o destino de sua esposa e seus filhos, e depois que ele próprio escapou, os resgatou e, com a cooperação dos que ainda eram escravos, acamparam no bosque. A falência e a ruptura familiar novamente ecoaram na biografia pessoal de Audubon, mais do que ornitológica. Ele inventou um final de fantasia em que esse homens “pardos” obedeceram a ele por causa de seu “longo hábito de submissão”, e voltou com o antigo escravo para sua plantação original, onde Audubon convenceu o novo proprietário a tomar todos em sua posse. Audobon termina seu pequeno devaneio com a declaração imprecisa de que desde então “se tornou ilegal separar as famílias de escravos sem seu consentimento”. A busca e a biografia dos pássaros levaram Audubon a imaginar a reconciliação pessoal e política dentro da hierarquia racial e da escravidão restaurada, como se a revolução haitiana nunca tivesse acontecido. Poderíamos dizer que a História que ele pinta nessas palavras é não-linear.

III

Do outro lado do mundo atlântico, outro naturalista francófono definia uma forma diferente de extinção por meio de observação precisa. O naturalista suíço Agassiz estudou as geleiras nos Alpes e veio a caracterizar a chamada Idade do Gelo. Seu trabalho sempre fora interligado com uma curiosa obsessão pela criação e extinção que se tornaram específicas em torno da raça. Como outros protagonistas dessa pesquisa, Agassiz alegou ter o que se poderia chamar de hipervisão. Ele recomendou uma dieta especial para os naturalistas “de modo que mesmo o bater de suas artérias não perturbe a firmeza de seu olhar, e a condição de seu sistema nervoso seja tão calma que toda a sua figura permanecerá por horas em rígida obediência ao seu olhar fixo e concentrado.”[36] Muito antes que o “olhar masculino” fosse nomeado, Agassiz inventou um olhar incorpóreo naturalista que se torna o ponto de vista de Deus. A chave era a observação de estrias, arranhões leves em rochas que não poderiam ter sido produzidos pela água, que tenderia a poli-los, mas que indicavam o resultado de uma fricção passada. Observando tais estrias em rochas, superfícies polidas e locais incomuns com formações rochosas “erráticas”, aplanadas e movidas pela ação glacial, Agassiz foi capaz de deduzir a presença passada das Idades do Gelo. Como ele observou, se os pedregulhos tivessem sido deixados aí por inundação (ou pelo Dilúvio), eles teriam sido polidos, em vez de estriados. Apesar de suas pretensões de insight, a teoria alargada dos glaciares foi sugerida pela primeira vez por um camponês chamado Perraudin, que passou a ideia a um professor chamado Jean de Charpentier, que por sua vez transmitiu a Agassiz[37]. Agassiz percebeu que estas geleiras expandidas eram a causa de extinções passadas. Ele veio a teorizar a extinção (disparition) como um evento repetido: “Há, portanto, uma cisão completa entre a criação atual e àquelas que a precederam”. As semelhanças entre espécies vivas e extintas é uma questão de “progenitura” ou tão somente a recriação de “espécies idênticas”[38]. O tempo geológico é, nesta visão, como o de Cuvier, dividido em rupturas radicais que, no entanto, foram seguidas por simulacros daquilo que teria ocorrido.

Do outro lado do mundo atlântico, outro naturalista francófono definia uma forma diferente de extinção por meio de observação precisa. O naturalista suíço Agassiz estudou as geleiras nos Alpes e veio a caracterizar a chamada Idade do Gelo. Seu trabalho sempre fora interligado com uma curiosa obsessão pela criação e extinção que se tornaram específicas em torno da raça. Como outros protagonistas dessa pesquisa, Agassiz alegou ter o que se poderia chamar de hipervisão. Ele recomendou uma dieta especial para os naturalistas “de modo que mesmo o bater de suas artérias não perturbe a firmeza de seu olhar, e a condição de seu sistema nervoso seja tão calma que toda a sua figura permanecerá por horas em rígida obediência ao seu olhar fixo e concentrado.”[36] Muito antes que o “olhar masculino” fosse nomeado, Agassiz inventou um olhar incorpóreo naturalista que se torna o ponto de vista de Deus. A chave era a observação de estrias, arranhões leves em rochas que não poderiam ter sido produzidos pela água, que tenderia a poli-los, mas que indicavam o resultado de uma fricção passada. Observando tais estrias em rochas, superfícies polidas e locais incomuns com formações rochosas “erráticas”, aplanadas e movidas pela ação glacial, Agassiz foi capaz de deduzir a presença passada das Idades do Gelo. Como ele observou, se os pedregulhos tivessem sido deixados aí por inundação (ou pelo Dilúvio), eles teriam sido polidos, em vez de estriados. Apesar de suas pretensões de insight, a teoria alargada dos glaciares foi sugerida pela primeira vez por um camponês chamado Perraudin, que passou a ideia a um professor chamado Jean de Charpentier, que por sua vez transmitiu a Agassiz[37]. Agassiz percebeu que estas geleiras expandidas eram a causa de extinções passadas. Ele veio a teorizar a extinção (disparition) como um evento repetido: “Há, portanto, uma cisão completa entre a criação atual e àquelas que a precederam”. As semelhanças entre espécies vivas e extintas é uma questão de “progenitura” ou tão somente a recriação de “espécies idênticas”[38]. O tempo geológico é, nesta visão, como o de Cuvier, dividido em rupturas radicais que, no entanto, foram seguidas por simulacros daquilo que teria ocorrido.

As geleiras, como observou, não podem ser vistas simplesmente por meio do olhar[39]. Sua história é deduzida como leves vestígios em uma pedra litográfica[40], uma fotografia literalmente fossilizada[41], criando uma coincidência intrigante com a tentativa simultânea de criar uma fotografia realizada por Daguerre e Talbot em 1839. Agassiz propôs que estas épocas de criação e desaparecimento poderiam ser representadas por um padrão no qual uma queda repentina e catastrófica da temperatura fora seguida por um aquecimento posterior, embora não com a mesma temperatura elevada anterior. Em cada retomada, haveria um novo momento de criação. Agassiz desenhou um curioso pseudo-gráfico para ilustrar essa dinâmica, consistindo em linhas retas conectadas pela letra J desenhada de forma reversa para transmitir esse sentido de transformação catastrófica. Essas revoluções eram visíveis apenas como “prerrogativa do observador científico, que pode ligar em sua mente fatos que aparentam não ter conexão à multidão.”[42] Para qualquer leitor burguês europeu do século XIX, a multidão estava em si mesma sempre conectada à revolução. A revolução era, por extensão cega, atacando violentamente e criando o que Thomas Carlyle chamou de “caos” no seu contemporâneo The French Revolution (História da Revolução Francesa), um caos no qual “massas turvas e manchas de um preto ainda mais profundo trabalham naquele brilho branco e cintilante da mente francesa, agora totalmente em fusão e confusão“[43]. Por pior que soasse, a mente francesa empalideceu ao lado do Haiti, “negro sem remédio”[44]. Entre parênteses, o conceito de Agassiz de evolução irregular não era inteiramente excêntrico quanto poderia parecer. Uma das ideias mais discutidas em estudos recentes de evolução tem sido a de “equilíbrio pontuado”, proposto por Niles Eldredge e Stephen Jay Gould[45]. Baseado na observação do registro paleontológico, Eldredge e Gould argumentaram que existem períodos de mudança dramática (ao longo de 50-100.000 anos) que foram seguidos de uma estabilidade (stasis) prolongada. E claro, Gould, é um legendário revelador do racismo científico, cujo livro clássico Mismeasure of Man incluiu a documentação pioneira do racismo de Agassiz[46].

Como Cuvier, Agassiz logo direcionou seu olhar observacional para a raça. Como é conhecido, tendo se mudado para os Estados Unidos para ser professor em Harvard, ele comissionou o criador de daguerreótipos J.T. Zealy para fazer uma série de fotografias de africanos escravizados na Carolina do Sul em 1850. Estas fotografias, descobertas na biblioteca de Harvard em 1973, estão entre as primeiras fotografias conhecidas de escravizados. Agassiz esperava ver nestes corpos evidências visíveis e incontroversas de diferença racial, ou seja, um linha/limite de cor. Seu objetivo era que uma pessoa sofisticada (branca) fosse capaz de “distinguir suas nações, sem que lhes fosse dito de onde vinham e mesmo quando tentavam enganá-lo”[47], assim como ele havia detectado a presença das Idades do Gelo e as catastróficas mudanças climáticas. Agassiz demonstrava uma rasa compreensão da prática da escravidão, mesmo estando atualizado em “ciência” da raça. No mercado de escravos, pode-se observar como Joseph Holt Ingraham pensou em 1835 “aquele olhar singular, peculiar a um comprador de escravos.”[48] Este olhar estava menos preocupado com a origem nacional, após a abolição formal do tráfico de escravos, do que com o grau de brancura no corpo mercantilizado. O negro era preferido para o trabalho ao ar livre, enquanto as mulheres de pele mais clara eram escolhidas para o trabalho doméstico, mas também era importante nos Estados Unidos onde uma pessoa escrava havia crescido. Considerou-se essencial a observação cuidadosa das mãos, braços, dentes e face. Na visão paralela da ciência da raça, como Molly Rogers apontou, a reivindicação de ver a origem de uma pessoa em um relance era comum. O naturalista Samuel Morton também afirmou ser capaz de deduzir a etnicidade dos crânios com “um único olhar com o seu olho veloz”[49].

As fotografias de Zealy para Agassiz foram esquecidas precisamente porque o projeto de tornar visível a origem nacional - no sentido racial - falhou. Quando ressurgiram, o historiador de fotografia Alan Trachtenberg elogiou sua “humanidade universal”[50], religando o desejo por uma distinção visível de volta a um universal (branco/colonial). Outros seguiram Brian Wallis ao ver os escravos recusarem toda a cooperação com o projeto de medição[51]. Zealy posava as figuras como se tratasse de um mercado de escravos, despidas até a cintura. Na verdade, as fotografias foram usadas para anunciar seres humanos para venda. Embora Agassiz declarasse opor-se à escravidão, ele argumentava em favor de “raças” separadas e distintas de seres humanos, algo conhecido como poligênese, corolário de sua teoria da criação e extinção repetidas. Tais teorias eram um reforço básico da escravidão - porque escravizar uma espécie diferente seria diferente de escravizar o que os abolicionistas chamavam de “um homem e um irmão” - e foram decisivamente derrubadas por Darwin em A Origem das Espécies (1859). A dedução de Agassiz da Idade do Gelo a partir da observação visível próxima de marcas lineares faz parte do conhecimento do senso comum hoje, mas não podemos separá-lo de sua convicção de que uma linha/limite de cor poderia ser vista no corpo humano que ele defendeu perante a teoria do evolução.

IV

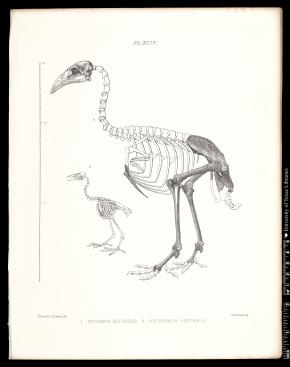

Em 1839, tradicional data fundadora para a fotografia, o naturalista britânico Richard Owen identificou a moa como um pássaro não voador extinto, a partir de um osso encontrado na região da Nova Zelândia. Ele leu os sinais a partir do fóssil para demonstrar corretamente que se tratava de um pássaro não voador, não apenas de um animal grande. Para tal, criou uma forma de hiper-descrição verbal que é, ao mesmo tempo, análoga à fotografia e que conecta esta tipo de história natural ao clássico romance realista deste período: “A superfície exterior do osso não é perfeitamente lisa, mas é esculpida com indentações reticulares e pouco profundas; também apresenta várias nervuras intermusculares. Uma delas se estende para o meio da superfície anterior do eixo até cerca de um terço da extremidade inferior, no qual se bifurca.”[52]

A partir desse começo, Owen passou a deduzir a existência de mais de 80 espécies de moas, o que hoje os cientistas pensam ser, talvez onze. Não querendo aceitar as teorias da evolução, tal como Agassiz, Owen argumentou que a moa era na verdade uma degeneração de espécies aladas anteriores, seguindo as teorias de Buffon e Lamarck. Para apoiar essa ideia, concebida para fazer uma refutação ao darwinismo através do pássaro moa, Owen produziu um extraordinário volume de litografias hiper-reais e quase tridimensionais dos ossos de moa. Mais fotográficos que fotografias, os desenhos repetitivos estendem-se desigualmente das capas do livro atingindo dois ou três pés de comprimento. Produzidos principalmente por James Erxleben (1830-1880), estes desenhos são de certo modo obras primas, de uma precisão e detalhe surpreendentes ao serviço da ideia de não ver.

A partir desse começo, Owen passou a deduzir a existência de mais de 80 espécies de moas, o que hoje os cientistas pensam ser, talvez onze. Não querendo aceitar as teorias da evolução, tal como Agassiz, Owen argumentou que a moa era na verdade uma degeneração de espécies aladas anteriores, seguindo as teorias de Buffon e Lamarck. Para apoiar essa ideia, concebida para fazer uma refutação ao darwinismo através do pássaro moa, Owen produziu um extraordinário volume de litografias hiper-reais e quase tridimensionais dos ossos de moa. Mais fotográficos que fotografias, os desenhos repetitivos estendem-se desigualmente das capas do livro atingindo dois ou três pés de comprimento. Produzidos principalmente por James Erxleben (1830-1880), estes desenhos são de certo modo obras primas, de uma precisão e detalhe surpreendentes ao serviço da ideia de não ver.

O trabalho de Owen se centrou em negar a evolução e reivindicar que “o Homem é a única espécie de seu genus (gênero), o único representante de sua ordem e subclasse.”[53] Se isso fosse verdade, isso significaria que os seres humanos não teriam qualquer relação com os macacos ou qualquer outro animal. Owen foi mais longe ao negar a adaptação evolutiva: “não temos qualquer evidência de que qualquer espécie de ave ou besta existente durante o Plioceno tenha tido suas características modificadas em qualquer aspecto pela influência do tempo ou por mudança de influências externas.”[54]

Em defesa dessas ideias, Owen foi levado a uma série de debates e derrotas com Thomas Huxley, nos quais ele tentou reivindicar que os dentes humanos, em primeiro lugar, e o cérebro humano, em seguida, marcaram a distinção em relação a todos os macacos e símios. Owen chegou a essa conclusão já em 1845, quando ele tentou mas não conseguiu deduzir “a possibilidade fisiológica do desenvolvimento do Hotentote a partir do chimpanzé.”[55] Como Cuvier, Owen assumiu que os povos Khoisan eram os seres humanos mais “primitivos” e, portanto, deveriam estar mais facilmente ligados aos macacos. Se a sua tentativa falhou, Owen “raciocinou”, então, toda a ligação falhara. A separação e distinção racializadas foram constitutivas de uma taxinomia visual e verbal altamente precisa produzida tanto para criar novas formas relevantes de conhecimento aplicadas desde as aves extintas até à Idade do Gelo e à história natural atual; como para apoiar a supremacia branca, a hierarquia racial e a colonização. Essas duas taxonomias se encontraram na linha/limite: na linha/limite de cor, especialmente na linha/limite entre símio e humano, e seu duplo, a fronteira geológica entre uma era e a próxima.

Em defesa dessas ideias, Owen foi levado a uma série de debates e derrotas com Thomas Huxley, nos quais ele tentou reivindicar que os dentes humanos, em primeiro lugar, e o cérebro humano, em seguida, marcaram a distinção em relação a todos os macacos e símios. Owen chegou a essa conclusão já em 1845, quando ele tentou mas não conseguiu deduzir “a possibilidade fisiológica do desenvolvimento do Hotentote a partir do chimpanzé.”[55] Como Cuvier, Owen assumiu que os povos Khoisan eram os seres humanos mais “primitivos” e, portanto, deveriam estar mais facilmente ligados aos macacos. Se a sua tentativa falhou, Owen “raciocinou”, então, toda a ligação falhara. A separação e distinção racializadas foram constitutivas de uma taxinomia visual e verbal altamente precisa produzida tanto para criar novas formas relevantes de conhecimento aplicadas desde as aves extintas até à Idade do Gelo e à história natural atual; como para apoiar a supremacia branca, a hierarquia racial e a colonização. Essas duas taxonomias se encontraram na linha/limite: na linha/limite de cor, especialmente na linha/limite entre símio e humano, e seu duplo, a fronteira geológica entre uma era e a próxima.

Pausa

“As raças humanas civilizadas irão, quase certamente, exterminar e substituir em todo o mundo as raças selvagens. Ao mesmo tempo, os macacos antropomórficos… sem dúvida, serão exterminados. A ruptura entre o Homem e seus aliados mais próximos será então mais ampla, pois se estenderá entre o homem em um estado mais civilizado ainda - esperamos - do que o caucasiano de hoje e algum tipo de macaco inferior como um babuíno, ao invés de como é hoje, o negro, o Australiano/aborígene ou o gorila.”

Charles Darwin, A Descida do Homem (Londres: 1871: 172 -73 [56]

Traçando a Linha/Limite hoje

Se esse conceito de “ruptura” estava, por assim dizer, embutido na geologia, nas ciências da vida e na compreensão da vida na terra, e logo fora sancionado pelo próprio Darwin, ele continua ativo atualmente nas disputas dentro da ciência do Sistema Terra (ESS). Os humanistas têm debatido amplamente como chamar a nova era geológica[57]. No entanto, no momento desta redação em 2015-16, um debate extraordinário e virulento irrompeu entre os geólogos e outros cientistas da ciência do Sistema Terra sobre se o Antropoceno deve ser delimitado em função de marcos temporais ou físicos. Como observaram Simon e Mark Maslin, dois dos principais protagonistas da discussão, essas questões envolvem “mudanças de paradigmas geológicos, filosóficos e políticos”[58]. Sua proposta sobre como definir as Seções e Pontos de Estratótipos de Limite Globais, ou GSSPs, na revista Nature de Março de 2015, também coloquialmente conhecidos como “momentos áureos” (golden spike) marcantes para a estratigrafia do Antropoceno, apontam diretamente para o colonialismo e para o imperialismo como seus marcadores[59]. Quando o Nobel da Química, Paul Crutzen, introduziu o conceito de Antropoceno em 2000, ele sugeriu que a época teria começado quando James Watt patenteou a máquina a vapor em 1784. Essa data tem sido muito popular entre os marxistas que estão muito felizes em culpar o Antropoceno sobre o que Andreas Malm chamou de “capital fóssil”[60]. Embora não possa ser negada a conexão entre combustíveis fósseis, capitalismo e aquecimento global, os geólogos não podem aceitar o início da Revolução Industrial como um “momento áureo”, como argumentam Lewis & Maslin, porque não há um marcador estratigráfico claro naquele período (os níveis de CO2 não aumentaram notavelmente em 1784 ou em torno dessa data); e porque a mudança não foi sistemática, mas local para a Grã-Bretanha. Em contraste, eles propõem a nova data de 1610 porque: “a chegada dos europeus nas Américas também levou a um grande declínio no número de pessoas. De 61 milhões de pessoas, o número caiu rapidamente para cerca de 6 milhões de pessoas em 1650 por meio da exposição a doenças trazidas pelos europeus, além de guerra, escravização e fome. A quase cessação da agricultura que se seguiu e a redução do uso do fogo resultaram na regeneração de mais de 50 milhões de hectares de floresta.”[61] Embora o genocídio europeu (termo meu, e não deles) da população indígena seja bem conhecido[62], ele agora aparece acoplado a um “momento áureo” visível em termos de uma queda forte de CO2 atmosférico causado pelo reflorestamento. Em suma, o Antropoceno começou com um massivo genocídio colonial. As implicações são abrangentes. Não parece ser coincidência que, em 1619, africanos escravizados tenham desembarcado pela primeira vez na Virgínia, uma força de trabalho necessária na ausência dos indígenas, que tinham servido como escravos. A floresta “virgem”, cujo desaparecimento foi tantas vezes lamentado por Audubon e outros, havia superado as pastagens e florestas antropogênicas criadas pelas populações nativas. As representações do assentamento europeu, muitas vezes, representaram a América como uma mulher virgem nativa (como em Discovery of America [Descoberta da América] de Jan van der Straet de 1587-89 [Museu Metropolitano]), que implicitamente a pessoa “branca” deveria possuir em todos os sentidos. Esta possessão foi representada frequentemente como estupro, contudo parece ter sido algo mais próximo da necrofilia.

Deve-se sublinhar que, para Lewis & Maslin, a chave para sua preferência por essa data não foi a mortalidade humana, mas a visível troca mundial de espécies, desde vírus, plantas e animais, causada por humanos, que se seguiu ao encontro nas Américas: “A mudança a longo prazo na trajetória da Terra faz-se pelo irreversível movimento inter-continental de espécies, e entre oceanos desconectados por exemplo, no movimento visto de pólen fóssil de milho datado de ~1600 em sedimentos marinhos europeus.”[63] Conhecido como intercâmbio colombiano pelos historiadores, Lewis & Maslin reforçam sua análise com referência a Immanuel Wallerstein e outros historiadores dos sistemas mundiais: a definição chave do Antropoceno tornou-se transdisciplinar de forma fascinante. Sua segunda possibilidade para a definição de “momento áureo” é o pico de radiocarbono de 1964 causado por testes de armas nucleares atmosféricas. Aqui a luta imperial entre os EUA e a URSS pelo que entendiam ser a dominação mundial tornou-se a questão. Mais uma vez, no entanto, o pico foi uma consequência involuntária nessa luta, marginal para ela, mas significativo para o Sistema Terra. A proposta de Lewis & Maslin não parece ter conseguido grande aprovação. Outras sugestões têm circulado. Nenhum desses cientistas nega o impacto da mudança climática. Sua preocupação é como definir e traçar a linha/limite entre a era humana e suas eras precedentes. Alguns querem renomear o Holoceno de Antropoceno, significando assim que este começou aproximadamente há 12.000 anos[64]. Outros afirmam que não existe base geológica para sequer definir uma nova era[65].

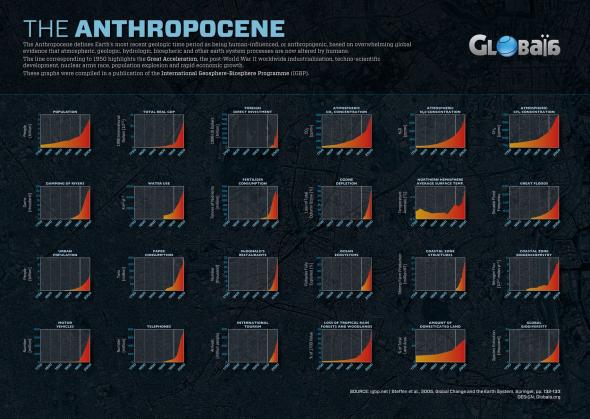

No entanto, (AWG) dentro da Comissão Internacional de Estratigrafia é claramente da opinião de que a nova era geológica começou às 05:29:21 Mountain War Time (+/- 2s) a 16 de julho de 1945, no mesmo instante em que militares dos EUA explodiram um dispositivo nuclear em Trindade, em Novo México[66]. Considerando que o tempo geológico era entendido pela divisão por meio de uma linha visível no substrato material da Terra, esta proposta oficial pretende agora dar início à era humana como um momento específico da atividade humana. Esse tipo de marcador, conhecido como Global Standard Stratigraphic Age, ou GSSA, é comumente usado na geologia mais recente (medida em milhões de anos, como é importante mencionar). O AWG vê esse momento como um “momento claro e objetivo no tempo” a partir do qual se poderia datar o Antropoceno. Como tinha sido previsto claramente que esta decisão seria tomada agora, deve existir alguma controvérsia dentro da geologia. Talvez, compartilhem o que para um outsider poderia ser visto como um caso em que se movem as balizas dos marcadores físicos para momentos no tempo. Antecipando totalmente essas respostas, os defensores do AWG argumentam que uma “mudança de paradigma” ocorreu entre a ideia de ciências distintas e uma ciência do “Sistema Terra” que entende os processos como ciclos interligados e inter-relacionados. Na opinião do professor australiano de ética pública Clive Hamilton, Lewis & Maslin apresentam um “fetiche pelo momento áureo” que os impede de compreender a força desta mudança. Hamilton argumenta que a seleção do teste em Trindade “sinalizou inequivocamente o início da era da dominação econômica global pelos Estados Unidos da América, que estava intimamente ligada ao boom econômico dos anos do pós-guerra e, portanto, ao rápido aumento [sic] da emissões de gases de efeito estufa e aquecimento associado.”[67] Hamilton refere-se aqui ao que é conhecido como “Grande Aceleração”, à decolagem nas emissões de CO2 e outros marcadores de alteração humana do sistema Terra após 1945. Como é evidente tanto a partir de visualizações de dados da Grande Aceleração e uma revisão mínima da história após 1945, esse resultado estava longe de ser evidente em Julho de 1945. Ele mostra, no entanto, que o Antropoceno deve ser definido, seja pelo tempo ou por marcador geológico, e que as interpretações da história do mundo estarão ligadas a isso. Os cientistas poderão necessitar de instrução para resistir às tentações da teleologia.

No entanto, (AWG) dentro da Comissão Internacional de Estratigrafia é claramente da opinião de que a nova era geológica começou às 05:29:21 Mountain War Time (+/- 2s) a 16 de julho de 1945, no mesmo instante em que militares dos EUA explodiram um dispositivo nuclear em Trindade, em Novo México[66]. Considerando que o tempo geológico era entendido pela divisão por meio de uma linha visível no substrato material da Terra, esta proposta oficial pretende agora dar início à era humana como um momento específico da atividade humana. Esse tipo de marcador, conhecido como Global Standard Stratigraphic Age, ou GSSA, é comumente usado na geologia mais recente (medida em milhões de anos, como é importante mencionar). O AWG vê esse momento como um “momento claro e objetivo no tempo” a partir do qual se poderia datar o Antropoceno. Como tinha sido previsto claramente que esta decisão seria tomada agora, deve existir alguma controvérsia dentro da geologia. Talvez, compartilhem o que para um outsider poderia ser visto como um caso em que se movem as balizas dos marcadores físicos para momentos no tempo. Antecipando totalmente essas respostas, os defensores do AWG argumentam que uma “mudança de paradigma” ocorreu entre a ideia de ciências distintas e uma ciência do “Sistema Terra” que entende os processos como ciclos interligados e inter-relacionados. Na opinião do professor australiano de ética pública Clive Hamilton, Lewis & Maslin apresentam um “fetiche pelo momento áureo” que os impede de compreender a força desta mudança. Hamilton argumenta que a seleção do teste em Trindade “sinalizou inequivocamente o início da era da dominação econômica global pelos Estados Unidos da América, que estava intimamente ligada ao boom econômico dos anos do pós-guerra e, portanto, ao rápido aumento [sic] da emissões de gases de efeito estufa e aquecimento associado.”[67] Hamilton refere-se aqui ao que é conhecido como “Grande Aceleração”, à decolagem nas emissões de CO2 e outros marcadores de alteração humana do sistema Terra após 1945. Como é evidente tanto a partir de visualizações de dados da Grande Aceleração e uma revisão mínima da história após 1945, esse resultado estava longe de ser evidente em Julho de 1945. Ele mostra, no entanto, que o Antropoceno deve ser definido, seja pelo tempo ou por marcador geológico, e que as interpretações da história do mundo estarão ligadas a isso. Os cientistas poderão necessitar de instrução para resistir às tentações da teleologia.

Independentemente do que seja o Antropoceno, este não está sendo definido agora pela observação de dados, mas por interpretação, a tarefa tradicional do humanista. Talvez o que tenha sido chamado de “pós-humanidades” deveria incluir também as “pós-ciências”. Enquanto os geólogos e os cientistas do Sistema Terra decidem qual índice usar, seja ele temporal ou estratigráfico, o restante não tem de fazê-lo. Em vez disso, deveríamos usar todo o tipo de “picos”, físicos e temporais, como forma de triangular o moderno, para reformular o capitalismo industrial e para periodizar nossas investigações sobre o Antropoceno. Ao contrário do AWG, não precisamos ficar obcecados com a fração de segundo de cada GSSA, mas devemos considerar a ligação entre tempo e marcador geológico como uma nova formação cultural. Devemos fazer isso a partir do claro entendimento de que nem todas as pessoas podem ser indiciadas pelo início do Antropoceno, mas apenas um conjunto específico: colonizadores, escravizadores e futuros imperialistas.

Definir a fronteira do Antropoceno em 1610 indica que a ação humana fez parte da transformação do planeta, mas não de toda. As árvores e outros tipos de vegetação contribuíram para a queda de CO2. E o desenvolvimento-chave para Lewis & Maslin é o chamado “Intercâmbio Colombiano” que permitiu, pela primeira vez, o contato entre diferentes animais, plantas e populações de vírus, com conseqüências históricas mundiais para o Sistema Terra. J. R. McNeill mostrou que a conquista europeia das Américas foi facilitada acidentalmente pela disseminação de vírus aos quais as populações locais não tinham imunidade[68]. Ele prossegue apontando que os movimentos de independência do final do século XVIII e as revoluções nas Américas também foram bem sucedidos em parte, porque os exércitos enviados da Europa para pacificá-los sucumbiram em vez disso à febre amarela, malária e outras doenças às quais as populações híbridas americanas haviam adquirido resistência[69]. Lewis & Maslin apontam que o “movimento irreversível e entrecruzado de espécies nos oceanos” pelo Intercâmbio Colombiano caracterizam uma “mudança quase permanente para a Terra”[70]. Os seres humanos aqui atuam como vetores - o que eles fazem tem imensas consequências, mas eles não as podem prever. Ao mesmo tempo, essa interpretação minimiza o papel dos povos colonizados e escravizados nessa mudança. Os africanos escravizados, por exemplo, traziam plantas com eles para as Américas e sabiam como cultivá-las. Talvez, o exemplo mais notável tenha sido o arroz, há muito cultivado pelos africanos ocidentais. Levados para a América do Norte, eles trouxeram esse conhecimento, como explica Judith Charney: “o desenvolvimento da cultura do arroz [na América] marcou não apenas o movimento de uma cultura para além do Atlântico, mas também a transferência de todo um sistema cultural, da produção ao consumo.”[71] Além disso, a antiga ideia de que os vírus causaram o genocídio dos povos nativos da América foi recentemente desafiada pelo historiador Andrés Reséndez, cuja suposição é que “entre 1492 e 1550, um nexo entre escravidão, excesso de trabalho e fome matou mais índios do Caribe do que a varíola, a gripe e a malária.”[72] O momento áureo de 1610 foi mais impulsionado pela escravidão do que por epidemias.

Em contraste, datar o Antropoceno a partir da primeira arma atômica permite dar um maior poder deliberativo a um certo conjunto de seres humanos. Como disse o diretor do Projeto Manhattan, Robert J. Oppenheimer, no site de Trindade: “Eu me tornei a Morte, o destruidor dos mundos.” Este devir nietzscheano coloca, paradoxalmente, o futuro do planeta apenas em mãos humanas. Como Ellen Crist descreveu, tal suprematismo é cada vez mais comum: “No discurso do Antropoceno, testemunhamos a pulsão de uma história projetada para fazer avançar essa história como conquista não apenas do espaço geográfico, mas também do tempo geológico.”[73] Esta corajosa nova era é bem capturada pelo título do livro de 2013 de Clive Hamilton: Earthmasters (Mestres da Terra). Mas quem são esses “mestres”? Não seriam as pessoas como um todo, mas uma elite minoritária. Para dizê-lo sem rodeios, a supremacia branca, não satisfeita com ser o Super Homem, parece ter assentado seu destino final como agente geológico.

Para a escolha do AWG não se trata apenas de seres humanos sobre os não-humanos, embora esse ponto seja saliente. Lewis & Maslin têm apontado o “Antropocentrismo” deste novo timing do AWG[74]. É um timing para um determinado grupo de seres humanos altamente privilegiado em relação a todos os outros seres humanos e não-humanos, como se reflete no próprio AWG. Lewis & Maslin registaram as posições públicas dos membros do AWG contra a nova posição coletiva para mostrar que é de fato uma visão minoritária[75]. Esta objeção levou a uma alteração na atribuição da publicação eletrônica do debate de The Anthropocene Review na sua impressão. A resposta a Lewis & Maslin é agora atribuída a “Membros do Grupo de Trabalho Antropoceno”[76]. Para reforçar este ponto, é notório que todos os 35 membros do grupo são da América do Norte e da Europa, com exceção de um brasileiro, um sul africano, um chinês e um cientista queniano[77]. Apenas três são mulheres, incluindo a redentora Naomi Oreskes, autora do clássico Merchants of Doubt (Comerciantes da dúvida) sobre os negacionistas do clima e financiamento corporativo, e que não é signatária da resposta do AWG a Lewis & Maslin. Pode-se dizer que este grupo é representativo? Naturalmente, Lewis & Maslin são cientistas, homens brancos e também do Reino Unido. O ponto não é, em última instância, a identidade de quem toma as decisões, mas a interpretação da história que a sua escolha consagra.

Para mudar

A formação de um discurso sobre a extinção provocou um enredamento entre a hipervisão e descrição destinado a negociar e negar a era da abolição e da revolução, por meio da geração de linhas de força que separavam e distinguiam raças permanentes no mundo humano e não-humano, tendendo a pensar a extinção em virtude do seu posicionamento na hierarquia do que Donna Haraway chamou de “natureza-cultura”. A “ruptura” entre eras foi combinada e reforçada pelas “rupturas” entre raças. Considerar o Antropoceno como a cena da supremacia branca é, então, articular sua própria lógica de forma simples, recentemente definida por Hamilton como “uma perturbação humana significativa para o funcionamento do sistema Terra.“[78] É necessário não apenas uma análise, mas uma política que desafie tal hierarquia, como na ocupação do Museu de História Natural no 50º aniversário do assassinato de Malcolm X pelos ativistas da Black Lives Matter. Os ativistas de #BlackLivesMatter partiram de uma visita ao museu destinada a jovens muçulmanas liderada pelo próprio Malcolm X em 1961, mostrando nesta visita pelo seu aniversário como o museu estrutura certas formas de interpretação da “natureza” que favorecem a supremacia branca. O historiador de arte Yates McKee narra:

A visita terminou com um ritual poético no Salão das Florestas da América do Norte. A exposição central do salão apresenta um majestoso anel de uma Sequoia gigante com 1400 anos cortada por madeireiros em 1891, e que foi marcada pelo museu com uma série de marcadores relativos à história humana supostamente universal, que se desenrolou desde que a árvore começou a crescer. Contra o que ela descreveu como “naturalização da história” [Cherrel Brown], o guia da visita usou este anel da árvore como uma oportunidade para meditar sobre a ressonância etimológica entre as palavras “raiz” e “radical”.[79]

Depois de retomar a palavra ashe, como saudação e elogio Yorubá ou força de vida, os ativistas amarraram uma bandeira à estátua de Theodore Roosevelt que domina a entrada do Museu, e onde se podia ler “Supremacia Branca mata”. Efetivamente, o Museu de História Natural foi um sincero defensor da eugenia no início do século XX, visualmente retratada nesta estátua, onde Roosevelt se eleva sobre as figuras de um africano e de um nativo quase sem roupas.

Em seu relato sobre mudança climática, ativismo e capitalismo, This Changes Everything, Naomi Klein conclui, traçando paralelos entre a abolição da escravidão e a luta contra o capitalismo em relação aos combustíveis fósseis[80]. Parece exatamente a comparação certa a se fazer. Implica considerar que tipo de ativismo é necessário para acabar com o domínio dos combustíveis fósseis. Eu argumentei aqui que reconhecer o Antropoceno como parte das estruturas da supremacia branca é o passo chave. A ação no Museu de História Natural mostra que o antirracismo desafia supostos aliados dentro do movimento climático, assim como os habituais suspeitos capitalistas. Até e a menos que essa deficiência seja abordada, com todas as questões auxiliares - desde a exposição à poluição até à ecologia prisional - não haverá um movimento climático de força suficiente para desafiar a interação atual dos combustíveis fósseis com o capitalismo e a limitada democracia. Ao mesmo tempo, o paralelo de Klein levanta uma segunda pergunta. Em seu clássico Black Reconstruction, W.E.B. Du Bois mostrou que a escravidão caiu por causa da “greve geral” dos escravizados, e não dos abolicionistas do Norte. Meio milhão dos escravos se levantaram e permitiram a Confederação acabar com a escravidão, dois anos antes da proclamação da Emancipação, em 1863. Os grevistas que se juntaram aos exércitos da União são hoje aceitos como tendo ajudado a Guerra Civil contra o Sul. É moda entre os marxistas brancos, de certa idade, dizerem que é mais difícil imaginar o fim do capitalismo do que o fim do mundo. Pelo contrário, é muito mais fácil imaginar uma resistência em massa dos que foram designados não-humanos pela supremacia branca contra o capitalismo dos combustíveis fósseis. A escravidão terminou com a resistência transnacional dos escravos que cresceu entre as ações locais, a revolução haitiana de 1791 e a greve geral contra a escravidão americana. No ano anterior ao levante do Haiti, acabar com a escravidão era tão improvável quanto parece hoje acabar com o capitalismo dos combustíveis fósseis. Cabe a todos nós vermos que a história se repete, não como tragédia ou farsa, mas como a sequela do que é melhor que o original.

Tradução de Rita Natálio no contexto da Oficina de Imaginação, Política, 32ª Bienal de Artes de São Paulo.

Notas

[1] Simon Lewis & Mark Maslin, “Defining the Anthropocene”, Nature Vol. 519, 12 de Março 2015, pág. 172.

[2] Citando a Declaração de Amsterdam da ciência do Sistema Terra: “O Sistema Terra se comporta como um sistema único, auto-regulador de componentes físicos, químicos, biológicos e humanos”.

[3] Joe Feagin & Sean Elias, “Rethinking racial formation theory: a systemic racism critique”, Ethnic and Racial Studies (2013):36:6, págs 931-960.

[4] Ver http://nationinside.org/campaign/prison-ecology/.

[5] Ver Kavita Philip, “Doing Interdisciplinary Asian Studies in the Age of the Anthropocene”, The Journal of Asian Studies, vol. 73 nº 4 (Novembro 2014): págs 975-987; Elizabeth Johnson & Harlan Morehouse, “After the Anthropocene: Politics and geographic inquiry for a new epoch”, Progress in Human Geography (2014) vol. 38 (3): págs. 439-56; e Phoebe Godfrey (ed.), “Race, Gender & Class And Climate Change”, Race, Gender & Class vol. 19 nº1/2 (2012): págs. 3-11 e passim.

[6] Clive Hamilton, Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering, New Haven: Yale University Press, 2013.

[7] Ver Marisol de la Cadena, “Uncommoning Nature,” 22 de Agosto de 2015.

http://supercommunity.e-flux.com/texts/uncommoning-nature/

[8] Donald Moore, Jake Kosek & Anand Pandian, “Introduction: The Cultural Politics of Race and Nature: Terrains of Power and Practice”, in Race, Nature and the Politics of Difference, Durham NC: Duke University Press, 2003, pág. 3.

[9] 60 U.S. 393 Scott vs Sandford, 406-7. Postado em https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/60/393#writing-USSC_CR_006...

[10] Bruno Latour citado em Jane Bennett, Vibrant Matter: A political ecology of things, Durham: Duke University Press, 2010, pág. 109.

[11] Bennett, Vibrant Matter, pág. 111.

[12] Bennett, Vibrant Matter, pág. 27.

[13] Morbidity and Mortality Weekly Report: Michelle Murti “Deaths Associated with Hurricane Sandy”, Outubro–Novembro 2012 Weekly, 24 de Maio de 2013 / 62(20), págs. 393-397, http://www.cdc.gov/

[14] Jacques Rancière, Hatred of Democracy, Nova Iorque: Verso, 2006, pág 62.

[15] C.L.R. James, The Black Jacobins, Londres: Allison and Busby, [1938] 1968.

[16] Eric Williams, Capitalism and Slavery, Raleigh NC: University of North Carolina Press, [1944] 1994.

[17] Edward E. Baptist, The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism, Nova Iorque: Basic Books, 2014, xix. Ver também Walter Johnson, River of Dark Dreams: Slavery and Empire in the Cotton Kingdom, Cambridge MA: Belknap Press, 2013.

[18] Catherine Hall, Nicholas Draper, Keith McClelland, Katie Dinington & Rachel Lang, “Introduction” Legacies of British Slave-Ownership: Colonial Slavery and the Formation of Victorian Britain, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pág. 4.

[19] Richard H. Grove, Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, págs. 71 e seguintes.

[20] Denise Ferreira da Silva, Toward a Global Idea of Race, Minneapolis:University of Minnesota Press, 2007, xiii.

[21] Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852), https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/

[22] Da Silva, Toward a Global Idea of Race, xxxix.

[23] Charles Lyell, Principles of Geology: Or, the Modern Changes of the Earth and Its Inhabitants, Considered as Illustrative of Geology, Londres: John Murray [1830] 1840), pág. 1.

[24] Para compreender a história da geologia neste período ver Martin Rudwick, Bursting the Limits of Time: The Reconstruction Of Geohistory In The Age Of Revolution, Chicago: University of Chicago Press, 2005.

[25] “Todo o ser organizado reproduz outros que são semelhantes a si mesmo, caso contrário, sendo a morte uma necessária consequência da vida, a espécie seria extinguiria.”, Georges Cuvier, The Animal Kingdom: Arranged in Conformity with Its Organization, trad. H. M’Murtrie, Nova Iorque: Carvill [1812] 1832), pág. 17.

[26] Cuvier, Animal Kingdom, pág. 50. Esta tradução é mais racista do que a usada hoje habitualmente. Cito esta tradução porque era a que circulava neste período nos Estados Unidos - a cópia digitalizada pelo Google vem da biblioteca de Harvard.

[27] Cuvier, G., Recherches sur les ossemens fossiles, Vol. 1, Paris: Deterville, 1812; citado por Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, 2ª ed., Londres: Penguin, 1997, pág. 69.

[28] Richard Rhodes, John James Audubon: The Making of an American, Nova Iorque: Alfred A. Knopf, 2004, págs. 4-5.

[29] Audubon, Writings, pág. 47.

[30] Linda Dugan Partridge, “By the Book: Audubon and the Tradition of Ornithological Illustration,” Huntington Library Quarterly, vol. 59 nº 2/3, 1996, págs. 269-301.

[31]John James Audubon, Writings and Drawings, Christopher Irmscher (ed.), Nova Iorque: The Library of America, 1999, pág. 261.

[32] Christopher Iannini, Fatal Revolutions: Natural History, West Indian Slavery, and the Routes of American Literature, Raleigh: University of North Carolina Press, 2012, pág. 261.

[33] John James Audubon, Ornithological Biography, Edinburgh: Adam Black, 1831–39, volume 2, págs. 27–32.

[34] John James Audubon, “The Runaway” in Ornithological Biography: Or, An Account of the Habits of the Birds of the United States of America, volume 2, Edimburgo: Adam and Charles Black, 1843, págs 27-32.

[35] Sylviane A. Diouf, Slavery’s Exiles: The Story of the American Maroons , Nova Iorque: New York University Press, 2014, pág. 87.

[36] Citado por Christoph Irmscher, “Agassiz on Evolution”, Journal of the History of Biology 37, nº 1 (Primavera 2004), págs. 205-207.

[37] Edouard Desor, Excursions et séjours dans les glaciers et les hautes régions des Alpes de M. Agassiz et ses compagnons de voyage, Neuchâtel: J-J Kissling, 1844, pág. 10.

[38] Louis Agassiz, “Discours”, Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, réunie à Neuchâtel les 24, 25, et 26 juillet 1837, 22e session, Neuchâtel: Imprimerie de Petitpierre, 1837, xxxi.

[39] Agassiz, Etudes sur les glaciers, Neuchâtel: Ol. Petitpierre, 1840, pág. 19.

[40] Agassiz, Etudes, pág. 241.

[41] Ver Joanna Zylinskaya.

[42] Agassiz, Etudes, pág. 241.

[43] Thomas Carlyle, The French Revolution, Boston: Dana Estes [1837] 1892, Vol. II, pág. 46.

[44] Carlyle, French Revolution, II, pág. 219.

[45] Niles Eldredge and S. J. Gould. “Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism”, in T.J.M. Schopf, ed., Models in Paleobiology, San Francisco: Freeman Cooper, 1972, págs. 82-115.

[46] Stephen Jay Gould. The Mismeasure of Man, Nova Iorque, WW Norton, 1981, págs. 74-82.

[47] Agassiz citado por Molly Rogers, Delia’s Tears: Race, Science, and Photography in Nineteenth-Century America, New Haven: Yale University Press, 2010, pág. 281.

[48] Citado em Walter Johnson, Soul by Soul: Life Inside the Antebellum Slave Market , Cambridge MA: Harvard University Press, 1999, pág. 135. O capítulo 5 “Reading Bodies and Marking Race” é indispensável para pensar como a “negritude” era legível sob a escravidão, págs. 135-61.

[49] Rogers, Delia’s Tears, pág. 219.

[50] Allen Trachtenburg, “Reading American Photographs”, pág. 60, citado por Molly Rogers, “Fair Women Are Transformed Into Negresses”, 2012, http://mirrorofrace.org/fair-women/#4a.

[51] Brian Wallis. “Black Bodies, White Science: Louis Agassiz’s Slave Daguerreotypes. American Art. Vol. 9, nº 2, Verão 1995, págs. 38-61.

[52] Richard Owen. Memoirs on the Extinct Wingless Birds of New Zealand With An Appendix on Those of England, Australia, Newfoundland, Mauritius and Rodriguez. Vol. II. II vols, Londres: John Van Voorst, 1879 , vol. I, pág. 73.

[53] Richard Owen, On the Classification and Geographical Distribution of the Mammalia, Londres: John W. Parker, 1859, pág. 103.

[54] Owen, Memoir, pág. 202.

[55] Richard Owen, citando uma resenha de Richard Owen Sr., The Life of Richard Owen by His Grandson the Rev. Richard Owen, London: John Murray, 1894, pág 251.

[56] Sublinhado por mim. Citado por Da Silva, Toward a global idea of race, pág.110.

[57] Donna Haraway, “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin”, Environmental Humanities, vol. 6, 2015, págs. 159-165.

[58] Mark A. Maslin & Simon L. Lewis, “Anthropocene: Earth System, geological, philosophical and political paradigm shifts”, The Anthropocene Review 2015, Vol. 2(2), págs. 108–116.

[59] Simon Lewis & Mark Maslin, “Defining the Anthropocene”, Nature, 12 de Março de 2015, Vol. 519, págs. 171-80.

[60] Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Nova Iorque: Verso, 2016.

[61] Lewis & Maslin, “Defining”, pág. 175.

[62] Ver Charles C. Mann, 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus, Nova Iorque: Vintage, 2006.

[63] Lewis & Maslin, “A transparent framework for defining the Anthropocene Epoch”, The Anthropocene Review, Agosto de 2015, Vol. 2, nº 2, págs 128–146; 134.

[64] Bruce D. Smith & Melinda A. Zeder, “The onset of the Anthropocene”, Anthropocene 4, 2013, págs. 8-13.

[65] Mike Walker, Phil Gibbard, John Lowe, “Comment on ‘When did the Anthropocene begin? A mid-twentieth century boundary is stratigraphically optimal’, por Jan Zalasiewicz et al. , 2015, Quaternary International, 383, págs. 196-203.

[66] Jan Zalasiewicz et al.,“When did the Anthropocene begin? A mid-twentieth century boundary level is stratigraphically optimal”, Quaternary International xxx, 2014, págs 1-8.

[67] Clive Hamilton, “Getting the Anthropocene So Wrong”, The Anthropocene Review, Agosto de 2015, vol. 2 nº. 2,, págs. 102-7; 104.

[68] J. R. McNeill, Mosquito Empires: Ecology and War in the Greater Caribbean 1620-1914, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[69] McNeill é signatário da refutação do Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno a Lewis & Maslin, portanto ele poderá não aprovar o uso do seu trabalho neste contexto. Ver nota 59.

[70] Lewis & Maslin, “A transparent framework”, pág. 144.

[71] Judith A. Charney, Black Rice: The African Origins of Rice Cultivation in the Americas, Cambridge MA: Harvard University Press, 2002, pág. 2.

[72] Andrés Reséndez, The Other Slavery: The Uncovered Story of Indian Enslavement in America, Nova Iorque: Houghton Mifflin Harcourt, 2016, pág. 17.

[73] Eileen Crist, “The Poverty of Our Nomenclature,” Environmental Humanities 3, 2013, pág. 132.

[74] Lewis & Maslin, “Anthropocene”, pág. 109.

[75] Lewis & Maslin, “A transparent framework”, pág. 143.

[76] Membros do Grupo de Trabalho do Antropoceno: Jan Zalasiewicz, Colin N Waters, Anthony D Barnosky, Alejandro Cearreta, Matt Edgeworth, Erle C Ellis, Agnieszka Gałuszka, Philip L Gibbard, Jacques Grinevald, Irka Hajdas, Juliana Ivar do Sul,Catherine Jeandel, Reinhold Leinfelder, JR McNeill, Clément Poirier, Andrew Revkin, Daniel deB Richter, Will Steffen, Colin Summerhayes, James PM Syvitski, Davor Vidas, Michael Wagreich, Mark Williams, e Alexander P Wolfe, “Colonization of the Americas, ‘Little Ice Age’ climate, and bomb-produced carbon: Their role in defining the Anthropocene”, The Anthropocene Review, Agosto de 2015, vol. 2 nº 2, págs. 117-127.

[77] http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/

[78] Clive Hamilton, “The Anthropocene as Rupture”, The Anthropocene Review, 2016, Vol. 3(2), págs. 93–106, 102.

[79] Yates McKee, Strike Art: Contemporary Art and the Post-Occupy Condition, Nova Iorque: Verso, 2016.

[80] Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, Nova Iorque: Simon and Schuster, 2014, págs. 455-57.