'48': Imagens que gritam - entrevista com Susana de Sousa Dias

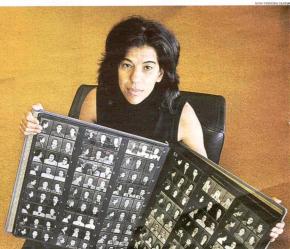

Em Natureza Morta, Susana de Sousa Dias fez um retrato do Estado Novo usando imagens de arquivo em câmara lenta. Em 48, opta por um novo desafio formal, ao contar as histórias de presos políticos usando apenas fotografias de cadastro e depoimentos. O filme foi premiado em vários festivais, incluindo o Grand Prix de Réel. Confirma também o Estado Novo como universo temático comum a todo o percurso da realizadora, que tem já mais três projetos dentro deste âmbito. A ideia principal é sempre a mesma: não apagar a memória.

Este é um filme sem imagens em movimento. Há aqui uma negação do próprio cinema?

Não, pelo contrário. O 48 situa-se fora dos cânones convencionais do cinema. Parte de materiais e de processos que não são normalmente utilizados quando se constrói um filme. Aqui há movimentos de câmara, mas sobre a imagem fixa. A construção do espaço no cinema é dada pela imagem e pelo som, mas aqui temos imagens sem espaço. Por isso, todo o espaço cinematográfico é construído através do som. Por outro lado, tem uma linha narrativa muito definida e muito trabalhada, mas que não é muito aparente.

Mas nada disso é casual ou puramente experimental. O formato serve uma ideia…

A própria ideia do filme partiu deste dispositivo formal: apresentar a fotografia com a voz do prisioneiro. Depois surgiram outros problemas. Tal não funcionou na prática. A minha ideia era usar a imagem fixa. Mas quando vi o primeiro plano a ideia caiu por terra. A imagem não pode estar fixa, se não o espetador desliga-se do que está a ver. Foi o primeiro ponto em que percebi que fazer este filme não era tão simples como isso. Parti para o filme com muitas questões, mas foi ainda mais difícil do que estava à espera. Muito mais.

Esta ideia não funcionaria numa video-instalação, usando ampliações das fotografias e a voz em fundo, onde quem entrasse ouviria uma ou outra história? Há aqui uma ligação às artes plásticas?

Às vezes perguntam-me se o filme foi pensado para uma galeria. Ele foi pensado para uma sala de cinema e para funcionar na sua totalidade. E uma das dificuldades foi precisamente criar esse todo. O filme tem princípio, meio e fim. Cada depoimento só pode entrar uma única vez. Tirando uma peça, desmonta-se tudo. Basta mudar um prisioneiro de sítio para não funcionar, ou se apaga ou come aquele que vem a seguir. Era muito fácil fazer isto. Tive uma proposta para apresentar isto na PhotoEspanha, com um caráter mais instalativo. Mas acabou por ser uma sala grande e escura onde passaram o filme na íntegra e com sessões.

O filme partiu das próprias fotografias?

Quando estava a fazer a Natureza Morta tive que pedir autorização aos prisioneiros para usar as fotografias. Sem querer começámos a conversar sobre a imagem. A Georgete estava a contar várias coisas. Disse-me: “Já reparou, nesta imagem já tinha o buço a crescer e estava despenteada. Começou a contar-me a história, o tempo entre a fotografia de entrada e de saída. E também da forma como aquela roupa foi usada para limpar o chão. A fotografia então abriu-se em termos de imagem e de tempo. Foi aí que comecei a pensar no filme. Depois, um segundo ex-prisioneiro, o Manuel Pedro, também comentou: “Já reparou que na primeira fotografia era careca e na segunda já tinha cabelo…” Levantou-se a questão do disfarce na clandestinidade. As fotografias de cadastro impressionaram-me logo muito, quando as vi em 2000, e não sabia porquê. Aquilo perturbou-me imenso. No 48 a ideia nasce da relação da palavra com a imagem. Mostrar o que as imagens revelam e o que elas escondem.

O que teria a perder se mostrasse as pessoas que dão os depoimentos?

Muita coisa. Foi uma questão que sempre me coloquei. Se eu mostro a pessoa a falar, tenho uma imagem do presente a contar uma história. E a fotografia quando aparece acaba por ser uma ilustração desse passado. Ocorre imediatamente uma clivagem temporal. E estou a trabalhar com uma série de temporalidades mais complexa. A imagem remete-nos para um passado, mas também para um tempo presente a diversos níveis. Há uma pregnância temporal que me interessou trabalhar. Para que fosse eficaz e todos esses tempos heterogéneos existissem no mesmo filme, não poderia criar essa clivagem.

Aquelas imagens ganham assim uma força e uma dinâmica imensuráveis…

Na base do filme está a vontade confrontar o espetador com a imagem de cadastro. É uma imagem num certo sentido transparente. Não é por acaso que todo o sistema erigido da fotografia judicial mantém a sua forma canónica desde o século XIX. Na base está a procura da maior semelhança possível entre a fotografia e o fotografado. É uma imagem extremamente codificada, em termos estéticos e ideológicos. A questão aqui é ir além disso. Por vezes somos nós que olhamos para a imagem, por outras olhamos para a imagem através do olhar de quem está a falar, por outras ainda é a imagem que olha para nós.

Há uma resposta ideológica do próprio fotografado, no momento em que tira a fotografia. Também ali parece haver um jogo de forças entre a polícia e o preso. Alguns depoimentos falam disso, da necessidade de fazer a pior cara para a fotografia, mas também no caso peculiar da Maria Antónia Fiadeiro, que se ri, e hoje se arrepende…

Dentro deste sistema tão rígido há qualquer coisa que escapa. No caso dos prisioneiros políticos mais consciencializados passa por uma atitude de força. É o poder do preso. Que é coisa que nunca se vê.

Também falam do poder de não falar, como último resquício de liberdade…

Sim. Há também essa questão. Mas, na verdade, algumas das pessoas que estão no filme falaram. Só que não é esse o tema que quis abordar. Isso seria um outro filme. De que serve recordar hoje todas estas barbaridades?

De que serve recordar hoje todas estas barbaridades?

Hoje em dia existe um branqueamento destes 48 anos. Uma das pessoas entrevistadas disse-me que a grande violência da ditadura foi a sua duração. Todo esse tempo deforma as pessoas que a viveram e aquelas que educaram. Eu própria vivi 12 anos sob a ditadura. Foi pouco, mas houve um período da minha vida em que fui formada por aquelas ideias, na escola, na mentalidade… Há muitos traços invisíveis. Não é nada que passou e se esqueceu. Até porque, há não muitos anos, o Salazar foi eleito o grande português num concurso e houve uma revista que espalhou imagens do ditador pela cidade.

Como é que chegou a este universo temático…

Do qual não vou sair tão cedo… Nos anos 90 tive uma proposta para fazer um documentário sobre o cinema português dos anos 30 e 40, foi nessa altura que me confrontei com as imagens de arquivo da época… Começou aí o meu fascínio. Entretanto, a minha mãe estava a fazer um mestrado sobre estudos das mulheres e a trabalhar sobre a história de duas enfermeiras que foram presas. Havia uma lei única na história das ditaduras que era a proibição das enfermeiras dos hospitais públicos de se casarem. O processo destas enfermeiras é kafkiano. Fiz esse documentário. Foi nessa altura que entrei no arquivo pela primeira vez. É algo extremamente perturbador.

Chegar às pessoas foi simples?

Simples e complicado. Em 2003, quando comecei a filmar a Natureza Morta, tinha as fotografias, mas não podia ver o nome que estava escrito nas costas, porque não as podia virar. Foi um processo muito complexo, feito pelo lado inverso. Fui ter com pessoas que sabia que tinham estado presas e com historiadores… Depois, falar com as pessoas foi simples. Não tive nenhuma recusa, a não ser um caso em Moçambique. Mas o trabalho começou muito antes. Por exemplo, a Georgete Ferreira, a primeira pessoa que aparece no filme, foi entrevistada em 2007, mas a primeira vez que falei com ela foi em 2000. Como eu trabalho há alguns anos sobre estes temas, as pessoas têm confiança.

As próprias pessoas têm essa consciência de que o que lhes aconteceu não pode cair no esquecimento?

Alguns disseram-me que, por si, não falavam, mas sentem que têm a obrigação de contar a história, para que não fique esquecida. Porque, claro está, nos arquivos estes relatos não existem.

Filmou horas sem fim. Poderia fazer um filme por pessoas?

Sem dúvida. Vários filmes até. Numa entrevista que fiz, a resposta à primeira pergunta demorou uma hora, precisamente o tempo da cassete. Eu vou fazendo perguntas até entrar na memória. É muito interessante perceber qual é a chave de entrada de cada pessoa. Varia muito. Há perguntas que funcionam com umas pessoas e não com outras. É um trabalho que coloca muitos problemas, até do ponto de vista ético: até que ponto tenho o direito de fazer certas perguntas? Será que devo parar? Não é fácil, mas é fascinante. Acaba por haver uma troca.

Deve ter sido penoso cortar tanto…

Tive que fazer ao contrário. Primeiro escolhi a estrutura vertical do filme, caminhando em profundidade. Em baixo, estão os conceitos diretores. E é aí que vem ancorar toda a narrativa, aquela que é aparente para o espetador. Na base estão os conceitos que fui buscar a cada uma das pessoas: a questão da identidade, da máscara, do poder do prisioneiro, tudo isto tem reflexos na própria imagem. Foi preciso andar na verticalidade para descobrir estes conceitos e conseguir articular a voz com o texto. O filme também é sobre indivíduos, mas acima de tudo é sobre o sistema.

Dentro da própria construção narrativa há uma gestão da intensidade. O filme tem um clímax, uma altura em que julgamos que já não é possível ouvirmos nada pior, mas há um relato que supera tudo, que é o do preso de Moçambique, que fala da morte como um desejo inalcançável.

Nesse ponto de vista, há uma construção narrativa que faz a curva tradicional. O filme vai crescendo, há um clímax e a conclusão. E o clímax acaba por ser esse. O filme não é cronológico, mas começamos com uma prisão nos anos 40 e acabamos no 25 de Abril. E a Guerra Colonial é um limite do regime. Esse depoimento foi recolhido em Moçambique em condições muito especiais. Ele fala da morte de uma forma impressionante. A mulher dele tinha morrido há seis meses, e a mãe morrera enquanto eu estava em Moçambique. Há uma situação psicológica que faz com que a entrevista seja tão expressiva. Esse foi o momento do filme em que me permiti sair do sistema.

Importante também é a gestão das pausas. Tal como numa comédia não se podem contar anedotas de seguida, porque o espetador não tem espaço para apanhar tudo, aqui são necessários silêncios para que possamos digerir a informação…

Essa gestão foi muito complicada. O filme já estava todo construído quando me apercebi que havia um momento, quando entra a prisioneira com o filho, que desligava. Porque uma pessoa já não tem a capacidade para ouvir mais. Percebi então que era preciso abrandar. Faço os possíveis para que tudo seja apreensível. Foi preciso dar tempo ao espetador dentro do próprio filme.

Os fotografados já viram o filme. Qual foi a reação?

Tive reações positivas e uma menos boa, que foi a da Maria Antónia, que convive muito mal com aquela fotografia em que está a sorrir. Reagiu com grandes reservas, mas mais tarde telefonou-me a dizer que já se tinha reconciliado com o filme. Não mostro o filme antes de estar pronto. Há alguns casos, como o da Alice que contou pela primeira vez o quase suicídio da mãe num estado emocionalmente frágil. Nesses casos eu telefono e pergunto se posso utilizar essa parte do depoimento. Um princípio que eu tenho é o de não usar as parte que os entrevistados me peçam para não o fazer.

Qual será o seu próximo filme?

Posso dizer que no fundo há dois: um deles é Luz Obscura, um filme cuja pesquisa iniciei em 2001, a rodagem em 2006 mas que tive de interromper pois a dado momento encontrei-me num impasse, não o conseguia resolver. Só depois de fazer o 48 consegui encontrar a solução formal e estética. O filme - o tal que parte também dos materiais existentes no arquivo da PIDE/DGS, neste caso da fotografia de cadastro de uma mulher com uma criança - tem na sua base um problema, que é o da entrevista. Em certas condições, num situação de entrevista filmada, a voz pode apagar o rosto, a expressão; noutras, dá-se a situação inversa, ou seja, o que transparece no rosto pode apagar o que está a ser dito: como resolver este paradoxo? Como disse, só depois de fazer o 48 consegui resolver este filme.Tenho outros projetos: o das três irmãs, o da memória do Estado Novo hoje (chama-se o Paço do Duque ou “o fascismo nunca existiu”, numa referência ao texto do Eduardo Lourenço) e um último que parte das fotografias de clandestinidade de um núcleo familiar, mas também das imagens de cadastro da Torre do Tombo e de imagens em movimento da época. Os dois primeiros são projectos que foram nascendo e desenvolvendo-se antes mesmo da conclusão de 48. O último, na verdade, nasce de 48, e também de Luz Obscura. No fundo, trata-se de uma reflexão que parte mais uma vez da imagem de arquivo e é aquele em que estou a trabalhar neste momento.

Considera-se um caso à parte no cinema português? Sente afinidades com outros realizadores?

Posso dizer que 48 não se baseia em qualquer modelo existente e que a surpresa que o filme tem causado nos circuitos internacionais por onde tem passado, e não sou eu que o digo, apenas reproduzo aquilo que tem sido referido, consiste precisamente na sua originalidade e inovação. Aliás, a pergunta é interessante pois eu nunca pensei na minha posição dentro da nossa própria história e prática do cinema. A primeira vez que me confrontei com esta questão foi quando programaram a Natureza Morta e o Jaime, do António Reis, numa mesma sessão, em França. Alguém encontrou afinidades entre os dois filmes. Gostei muito disso, fez-me sentir parte de alguma coisa.

Tem em comum com o Pedro Costa o facto de se fechar obsessivamente num universo e numa linguagem…

Encontro uma afinidade com ele, em termos de método, que é uma opção muito marcada em encontrar a sua própria linguagem para além dos modelos existentes e adequar os métodos de produção a essa pesquisa. E seguir firmemente o seu caminho. É interessante esta teia de relações que as outras pessoas vão encontrando e que me vão dando que pensar e me levam a questionar: afinal onde me situo em relação à nossa própria cinematografia?

Publicado no ‘Final Cut’, o site de cinema do Jornal de Letras e da revista Visão.