Políticas, Arte, Brasilidade - entrevista a Afonso Luz

O Ministério da Cultura, ao longo do Governo Lula e com seus dois ministros – Gilberto Gil e Juca Ferreira –, implantou o Programa Brasil Arte Contemporânea, “destinado ao fortalecimento das artes plásticas e visuais brasileiras no mercado internacional”. Para pensar políticas de internacionalização para a arte brasileira, foi instituído também o Comitê Brasileiro de Internacionalização e Economia da Arte Contemporânea (CBIEAC), que visa, em especial, criar estratégias para a “normatização do comércio internacional” de arte, além de apoiar galerias e instituições colecionadoras como forma de fomento ao lugar da produção brasileira no mercado internacional. Nessa perspectiva, o apoio à participação brasileira na Arco 2008, promovido pelo Ministério da Cultura em ação conjunta com a Fundação Athos Bulcão, foi dos esforços-chave, reposicionando as concepções de Estado e mercado, público e privado, fomento e lucro etc. O evento promoveu e estimulou a circulação internacional de artistas, curadores e outros profissionais, abrindo espaço para desdobramentos diversos. Em sua maioria, as ações perpetradas exploravam a ideia de uma “arte brasileira”, tantas vezes pretexto para a circulação e inserção “massiva” (a mais ampla possível) de artistas do Brasil nesse contexto internacional, através de exposições coletivas – algumas, de caráter panorâmico –, publicações, etc. Ainda que, sobretudo nacionalmente, tenhamos questionado a pertinência de uma “identidade da arte brasileira” (neste sentido, o 31º Panorama da Arte Brasileira foi importante palco de debates), parece que, sobretudo para fins econômicos, a ideia permanece como relevante pilar de sustentação e, sobretudo, de viabilização de políticas numa instância global. Assim, talvez haja ambiguidade entre a prática individual do deslocamento (viagens, residências de artistas/curadores, etc) como forma de produção de subjetividade (e valor) que problematiza identidades de cunho geopolítico (como a “brasileira”) e, de outro lado, a mesma prática realizada numa esfera mais macropolítica – como a presença brasileira na Arco 2008 –, que habitualmente se dá como “representação”, ou seja, numa exploração (e talvez afirmação) dessa identidade. Como lidar com essa ambivalência, para além das construções e discursos artísticos/curatoriais, também no âmbito das políticas públicas? Que contribuição a essa questão sua experiência como propositor de políticas, e agenciador das mesmas, poderia trazer à discussão?

Cildo Meireles

Cildo Meireles

Não resisto em falar do problema no seu geral, do campo da arte, antes de falar de políticas públicas, porque temos que situar o assunto no universo da cultura. Vamos lá, então: podemos dizer que a “arte brasileira” que interessa ao campo da arte contemporânea sempre questionou as formas de identificação cultural disponíveis, política e socialmente, no país e no mundo, propondo experimentos que levam ao limite as “identidades nacionais”. Cildo Meireles, Paulo Bruscky, Antonio Dias, Lygia Pape, Vera Chaves Barcelos, Nelson Leirner e tantos outros propuseram a confrontação da arte com a positividade cultural da nação e da política da identidade local. Malgrado isso, podemos pensar que o modo de questionarem esse lugar estético-ideológico os tenha posto em confronto com ambientes específicos. Há certo consenso quanto às particularidades da arte feita neste quadrante do globo. Volta e meia oscilamos para uma circunscrição “latino-americana” desta produção, mas no geral falamos do contexto brasileiro, mesmo quando estas obras são feitas na esfera global de circulação, algo que vem ocorrendo mais e mais desde os anos 1960. Eu diria que entre nós os criadores operam este posicionamento “contracultural”, para glosar um mote, sob o efeito do que chamaria “dialética rarefeita da arte brasileira”. Hélio Oiticica é tão carioca quanto londrino ou nova-iorquino. Mira Schendel nasce em Zurique e se torna, em muitos sentidos, paulistana, mas sem deixar de ser italiana e alemã. Embora muitos artistas tenham mergulhado em solo simbólico da experiência que nos é comum, jamais seriam caracterizáveis como produtos típicos de uma determinada cultura e de um território; é isso que temos de melhor, é o que faz com que ganhemos uma importância mundial sem entrarmos nas cotas de tolerância do sistema da arte. É como hoje acontece com o Ernesto Neto, Mauro Restiffe, Rubens Mano, Rivane Neuenschwander, Renata Lucas, Cao Guimarães, Marcelo Cidade, Marepe, Adriana Varejão e muitos outros. Todos são e não são brasileiros.

Mas penso que a questão da “brasilidade” deva ser sempre examinada e re-examinada, ainda de outras maneiras, pois é uma questão fundamental para definirmos, segundo nossos próprios conceitos críticos, esta especificidade que nos caracteriza. Foi como os americanos fizeram quando estavam estabelecendo seu sistema da arte no século passado. Lembremos que Jackson Pollock foi questionado pelo lado excessivamente europeu de sua arte abstrata e Andy Warhol foi comemorado como uma verdade da América que ali se afigurava, só para termos em conta a importância desse debate cultural que por lá envolvia toda a sociedade, ou uma boa parte dela. A questão é o quanto nossa internacionalização recente – uma situação que poderíamos dizer estar alavancada pela nova economia de preços nalgumas praças do mercado mundial de arte – altera a dinâmica do debate do localismo e do internacionalismo, mudando inclusive nossos olhares sobre nós mesmos. Penso que Adriano Pedrosa buscou apontar isso no Museu de Arte Moderna de São Paulo [no 31º Panorama da Arte Brasileira], ele que é grande conhecedor desses mercados onde nos destacamos como latino-americanos e brasileiros. Quando estamos propondo políticas culturais para a economia da arte, creio que a questão deva ser tratada desta maneira. Temos que pensar que quando uma obra brasileira é negociada no ambiente mundial sob o selo “arte latino-americana”, ela tem um piso e um teto de preço abaixo de outro selo, que é “arte americana e europeia do pós-guerra”; já se um artista nascido no Brasil que negocia seu trabalho sob o selo “arte contemporânea mundial”, o piso e o teto da transação alteram-se para cima, numa livre flutuação, ele ganha outro patamar no mercado. Penso que o ótimo disso seria que a produção do Brasil fosse negociada sob o selo “arte brasileira” e pudéssemos estabelecer uma política de preços compatíveis com nossas qualidades, o que deve ocorrer em alguns anos, como já acontece com a “arte chinesa”. Hoje, “arte brasileira” é uma categoria econômica e geopolítica que nos permite induzir ou regular a nossa presença no ambiente global de transações, e dizer isso deste modo é fundamental para que não confundamos este assunto de política pública e de geopolítica cultural, com a questão conceitual própria da esfera de valor cultural e artístico que fazem críticos e curadores.

Rivane Neuenschwander

Rivane Neuenschwander Rivane Neuenschwander, 'Eu desejo o seu desejo / I Wish Your Wish', 2003

Rivane Neuenschwander, 'Eu desejo o seu desejo / I Wish Your Wish', 2003

Mas antes de falarmos de economia, queria voltar ao ponto da nossa desconfortável brasilidade. Se a pergunta nos remete ao campo dos paradoxos tipicamente brasileiros, penso que ao falarmos de “arte brasileira”, de arte internacional contemporânea do Brasil ou de artistas brasileiros no sistema mundial da arte, ou ainda de artistas mundiais produzindo sobre o ambiente brasileiro, estamos necessariamente tratando de questões culturalmente relevantes, discordemos ou concordemos com as categorias usadas. Temos que olhar a historicidade de certas dimensões culturais deste assunto, o que muitas vezes também foge ao debate estrito do campo da arte e da história da arte, como acontece quando o assunto é economia, pois há um mau hábito nosso de fecharmos as conversas em teorias da arte, como se houvesse aí uma neutralidade indispensável à qualificação de nosso meio. Lembro que o crítico Paulo Emílio Salles Gomes observou que o país sempre esteve imerso num singular ambiente identitário, na medida em que nossa formação cultural se fez pela “dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro”. Ele dizia, ao meu juízo, que ao inventarmos o Brasil desenvolvemos a consciência aguda, por vezes amargurada, de não sermos um povo com identidade positiva. A negatividade começa já na palavra que nos nomeia e guarda sentido depreciativo, bem observado, na atribuição da língua portuguesa ao povo de “eiros” (como sapateiros, açougueiros, brasileiros). Só para lembrar, aqui no território nacional muitas vezes preferimos definirmo-nos como pernambucanos, cariocas, mineiros, baianos, paulistas ou gaúchos. Penso que a rarefação a que se refere o crítico esteja na configuração de um ambiente problematicamente internacional entre nós, no qual corpos e mentes envolvidos na aculturação do espaço humano local são desejosos de reassumir identidades originárias perdidas, generalizando a vontade de ser o outro, de ser o que já não somos, ou o que nunca fomos. Sérgio Buarque de Holanda traduzia esta vontade de dissolvermo-nos em outras culturas, dizendo que somos uns “desterrados na nossa própria terra”.

Conhecemos bem esta questão arrolada pelos ensaístas que interpretaram o “Brasil”, mas retomo esses lugares hoje descartados de nosso meio porque penso que há uma nova camada de terreno conceitual neste paradoxo: hoje o mundo quer ser brasileiro e a imagem mítica de um Brasil do século XXI rola solta como utopia para os cidadãos de muitos outros países do mundo, onde somos recebidos com simpatia desmedida por sermos, justamente, brasileiros. Muitos estrangeiros adoram viver entre nós por conta de um imaginário topológico, um sensualismo estético ou uma espacialidade mítica, seja lá como queiramos chamar isso que os mobiliza criativamente. Neste momento há grandes artistas do sistema mundial da arte que vivem boa parte de seu tempo no Brasil, ou passam regularmente por aqui. Podemos dizer que Inhotim é um paraíso para estes criadores globais da arte contemporânea. Muita gente quer ser brasileiro hoje em dia. Mesmo quando somos uma ameaça social nos outros países, a nossa presença simbólica é um fenômeno cultural contemporâneo pelo qual todos se interessam. Hoje a sandália “Havaianas” nos pés do nosso favelado é uma etiqueta pop da descolada moda internacional. Estamos valorizando o design de Sérgio Rodrigues porque hoje é de uma sofisticação mundial ter a Poltrona Mole na sala de casa. Ou seja, talvez estejamos sendo colonizados por uma nova imagem mundial do Brasil, o que nos aumenta o paradoxo existencial. Nossa consciência de in-essencialidade e nossa paixão pela alteridade está sendo convertida neste momento pelo desejo internacionalista de ser brasileiro. É algo que precisamos pensar, pois pode gerar outra circunstância que, mal compreendida, nos levaria a um ambiente problemático de um neonacionalismo de consumo global, ainda mais agora que teremos Copa do Mundo e Olimpíadas por aqui. Este é o ponto: qual é nossa capacidade de agenciarmos e gerirmos, com todo o estofo crítico e conceitual de nossa reflexão histórica, o momento positivo desta marca “Brasil” na economia mundial?

'Droguinhas', Mira Schendel.

'Droguinhas', Mira Schendel.

Mas só levantei esta bola, esse papo de cultura, porque acredito que em termos críticos ou conceituais não há arte brasileira num sentido forte, só consigo pensar que há “Arte”, ela é o que é em todo o canto em que surge com suas singularidades. Penso também que há outras necessidades conceituais de aprofundamento em nosso meio, pois no Brasil temos enorme dificuldade em separar os campos do debate estético e do debate econômico, mantendo nossa inteligência refletindo sobre eles de maneira simultânea, mas sem confusões teóricas ou adesões a doutrinas morais. O livro que Luciano Trigo publicou recentemente parece um sintoma dessa falta de cultura conceitual entre nós. Também não tenho dúvida de que precisamos ter uma estratégia institucional e geopolítica para posicionar de forma privilegiada a melhor arte feita aqui no Brasil, isto para que ela seja reconhecida em todo o seu espectro qualitativo nos contextos internacionais relevantes. Fui à feira Art Basel e vi como nossa presença ainda é insignificante no principal mercado de arte contemporânea do mundo. Temos muito o quê trabalhar e profissionalizar em nosso sistema para que sejamos um dia um país respeitado nesta praça decisiva da economia mundial da arte. Lá pouca gente usa Havaianas, não é como Londres ou Miami. Nossa penetração ainda é pequena, estamos lá como “latino-americanos” em geral. Os mexicanos estão mais organizados que nós em Basel, basta ver a diferença institucional da exposição de Gabriel Orozco que havia por lá. Temos que olhar para isso com outras lentes e ver o que está ocorrendo na economia. Falamos demais em mercado e compreendemos pouco de economia da arte. O Ministério da Cultura deu passos importantes neste sentido junto com os artistas, os curadores, as instituições, as galerias e demais agentes que operam nossa internacionalização com consistência. Mas creio que ainda estamos engatinhando em termos de uma política cultural ou uma política pública para a economia e a internacionalização da arte contemporânea feita no Brasil. O Programa Brasil Arte Contemporânea é um primeiro passo que nos dá horizonte, mas é uma nova estruturação do ambiente profissional e social do meio de arte que precisa surgir para que seus horizontes projetados se cumpram.

Gilberto Gil foi Ministro da Cultura de 2003 a 2008, sucedendo-lhe Juca Ferreira.

Gilberto Gil foi Ministro da Cultura de 2003 a 2008, sucedendo-lhe Juca Ferreira.

Sua constatação de que “muita gente quer ser brasileiro hoje em dia” converge com o processo de legitimação que a obra de artistas como Hélio Oiticica ou Cildo Meireles tem percorrido internacionalmente. A aquisição, por parte de instituições estrangeiras, de importantes coleções de “arte brasileira”, confirma tal interesse – como também evidencia as redes de especulação (simbólicas, financeiras etc) nele envolvidas. Todavia, nossa inserção numa “história internacional da arte” parece especialmente canhestra, como evidenciou debate ocorrido durante o Seminário Internacional Trocas da 27ª. Bienal de São Paulo, entre Lisette Lagnado e Nicolas Bourriaud, acerca dos possíveis “antecedentes históricos de uma “estética relacional”, para o que a curadora brasileira advoga a consideração da obra de artistas brasileiros dos anos 1960, como Hélio Oiticica. Nos jogos de poder entre as forças envolvidas nesses processos legitimatórios em âmbito global, sabemos que as políticas culturais dos países podem ter intensa reverberação, ainda que pareçam pontuais. Nesse sentido, como você afirma, o Brasil deu seus “primeiros passos”. Então, no contexto desses esforços, como você avalia os lugares que essa “arte brasileira” tem ocupado no debate crítico internacional da arte, no que se refere à nossa produção artística como, também, à força do pensamento crítico produzido a partir do Brasil?

Creio que precisamos ser positivos na afirmação de horizontes estratégicos, também nesse particular da legitimação discursiva da arte pelas inteligências que compartilham com ela um meio cultural específico. Não é bom meter a colher na sopa dos outros quando se tem a sua própria, e a minha de políticas públicas já é bem apimentada, mas queria me posicionar como crítico nesta questão. Todavia, não acredito nesta possibilidade de pensar políticas culturais sem um lastro de reflexão crítica, ainda que as duas áreas tenham meios de efetivação diferentes. Vou falar então da minha geração, com quem convivi em alguns projetos, para não ser leviano.

Afonso Luz

Afonso Luz

Recentemente um grupo de artistas e curadores paulistanos publicou edição de um periódico chamado “Número”. Faziam uma espécie de balanço em revista ao chegar no seu décimo ciclo. Ali, quase anunciavam o fechamento das portas devido a melancólicos percalços no exercício da “vontade de ser crítico” e apenas ficarem na enunciação de sua inviabilidade contemporânea. Este é um problema congênito das revistas que surgem e com muito esforço conseguem chegar a mais de uma dezena de experiências, depois de viverem com grande irregularidade os seus ciclos de periódicos. No fim de contas, pela leitura que fiz dos artigos e intervenções artísticas nas poucas páginas, acreditei que estavam a problematizar certa indiferença atual entre crítico e artista, talvez até comemorando sua possível fusão na esfera da curadoria contemporânea, algo tantas vezes debatido sem mais proveito. Como é hipótese corrente, sabemos: o curador está cada vez mais a confundir instâncias de criação e de recepção, como na sociedade confundem-se momentos de produção e de consumo, para falar noutros termos contemporâneos não específicos da “Arte”. Se historicamente o “curador” surge como aquele especialista que cuida da “exposição pública da arte”, ao longo do século XX, com a afirmação da centralidade do espaço expositivo, ele também se torna o responsável oficial pela recepção alargada de valores e conceitos da arte, mas aqui entre nós ocorreu algo um tanto diferente. Se a figura do curador passou a ser indispensável na contemporaneidade do século passado, quando a arte foi apresentando-se com menos consenso e cada vez mais codificada desde os primeiros desdobramentos modernos, isto não seguiu uma mesma linha evolutiva entre nós. Aqui o curador não desempenhou esta tarefa de mostrar o que é “Arte” para uma complexa sociedade que recebe estímulos perceptivos contraditórios num espaço de exibição cada vez menos homogêneo, ele não é um agente que busca propor alternativas às medidas instituídas do museu e da galeria, por estes terem sido deslocados do centro de referência e certificação do que é aceito como arte. No Brasil, o curador teria surgido talvez com as Bienais, mas com sinais trocados, para bem e para mal, ocupando vários lugares sociais e profissionais ao mesmo tempo, sendo a forma dominante do intelectual que pensa livremente a arte, do teórico mais notório entre seus pares, ainda que não faça teoria à luz da universidade, funcionando para afirmar algumas perspectivas mais ou menos lineares sobre a formação brasileira. E essa situação tem lados muito positivos e lados muito negativos.

E a “função curatorial” ocorre sem que o nome viesse acompanhado do exercício profissional – um Mário Pedrosa ou um Walter Zanini podem ser identificados como tal. Quando a designação aparece plenamente nos anos 1980, ela centraliza a tal ponto o sistema local que parece não haver outra possibilidade legítima de exercício do pensamento fora das academias, se não for assumindo o personagem público do curador. O mais paradoxal é que no Brasil este profissional está pouco preocupado, no geral das situações, em apresentar ao público o que ele propõe como conceito de arte, muitas vezes praticamente distanciando o público da experiência dos trabalhos, como se estes fossem impenetráveis. Ele é o negociador da aura daquilo que vai ser apresentado sob a velatura de um misterioso vocabulário de especialista. Pergunto-me, vez ou outra: e não foi por isso que no Brasil inventamos serviços educativos tão preponderantes nas exposições e que recrutam centenas de pessoas para ficarem mediando arte em eventos expositivos? As centúrias de jovens bem intencionados e mal formados nos raros cursos universitários dedicados à arte são subcontratadas para repetir lugares comuns sobre arte e estética contemporâneas, como se fossem consciências artificiais dos espectadores ali presentes para marcar apenas a impossibilidade deste público, incluídos aí os próprios monitores, relacionar-se intensamente com a arte. É como Slavoj Zizek fala dos programas de televisão que, para garantirem o entretenimento, além das piadas que apresentam, trazem também consigo as risadas artificiais de espectadores, já gravadas com a banda sonora. Se isso é correto dizer, temos aí um sintoma complementar, uma marca do país que ainda precisa fazer da sua ótima arte contemporânea um fenômeno realmente público. Embora tenha cada vez mais e melhores curadores, escolas e arte-educadores, ainda não tem uma sistemática pública destes dispositivos. Sabemos que há alguns milhares de monitores atuando no mercado e pouquíssimos cursos qualificados de história da arte no Brasil para formar as gerações.

29. Bienal de S.Paulo, “Há sempre um copo de mar para um homem navegar“

29. Bienal de S.Paulo, “Há sempre um copo de mar para um homem navegar“

O problema maior de hoje é que a evolução deste profissional da intermediação da obra com seu público passou a conviver com espectadores, com indivíduos e com formações sociais que também querem criar ao consumir os produtos que chegam até si, pois já são carregados de suas próprias informações. Assim vai ficando cada vez mais distante um paradigma da formação comum de um meio, ou de uma gestão de uma qualidade sob o controle de instituições reconhecidas. Um agudo sociólogo italiano que aborda tendências de futuro no universo da moda e da indústria do luxo, Francesco Moracci, nos dá uma belíssima explicação sobre o sentido do “consumo autoral”, recuperando o projeto ready-made de Marcel Duchamp, situando seu “ato criativo” como a invenção visionária de uma sociedade de autores consumistas, ou a constatação precoce desta modalidade de prática estético-social que hoje se generalizou através da lógica criativa nas cidades globais. Ou seja, voltando a um ponto já comentado, podemos concluir que, se o artista e o crítico se confundem na figura do curador, é também porque toda a sociedade passou a fundir os processos de recepção/consumo com o de criação/produção. E isto deveria ser melhor pensado em termos econômicos por aqueles que estão envolvidos neste processo, até para fazerem deste negócio algo efetivo e não uma mera estilização da época. Recuperando o fio do raciocínio para o “caso brasileiro”, lembrando nosso ministro Celso Furtado, que nos ensinava a falar mais do que ocorre entre nós, creio que podemos dizer: no ambiente local, este desdobramento histórico e urbano da desdiferenciação do espaço da arte e do espaço do consumo é uma miragem que se apresenta apenas com contornos ideais no horizonte do possível, pois nosso sistema cultural ainda é muito provinciano no que tange ao fenômeno de encontro da arte com seu público. Para piorar o quiproquó, tais desenvolvimentos estão aqui apresentados competentemente pela “obra de arte”, mais do que pelo contexto social de sua experiência. Acabamos assim por, ironicamente, obscurecer o limite entre a criação artística e a possibilidade de fala sobre ela, de uma forma tipicamente brasileira e retardatária.

Voltando ao periódico “Número”, é curioso como se faz ali uma tentativa suicida de defender a profissão de fé do crítico, lançando o texto programático na primeira página e, contraditoriamente, reiterando esta ruptura de limites no sistema da arte pelo resto da revista, o que parece desdizer o próprio manifesto. A certa altura, lemos nas suas páginas uma elíptica historiografia localista, recuperando a ocorrência brasileira de uma desmobilização da crítica profissional que perdera sentido público em meio à ditadura, reapresentando um fac-símile da revista “Malasartes”, no qual já surge o artista como crítico, sujeito mais gabaritado conceitualmente do que o analista profissional de obras. Contudo, se esquecem de fazer qualquer comentário crítico, para que ganhe reflexão a analogia pretendida e que mostre ao público o que isso quer dizer. Talvez devêssemos pensar que naquela altura a geração de Cildo Meireles entrava no debate crítico por uma porta fechada, ou melhor, fazia uma obra de arte no formato revista tomando como material a inexistência crítica de um espaço público de percepção da arte, o que acabaria situando o problema da enunciação e dos enunciados “arte” ao mesmo tempo do conceitualismo internacional, sem contudo descuidar de um ambiente que era deveras particular e que os concernia intensamente, principalmente com a paranoia militarista que inundava as cidades brasileiras. Basta ver como naquela revista dos anos 1970 se traduz de maneira polêmica um artigo de Joseph Kosuth. Estavam absorvendo o espaço moderno, com que tanto sonháramos, e todo propósito de então se espelhava na inviabilidade crítica daquilo que fizemos com nossa verve construtiva, daquilo que era a sua promessa democrática nas redes e códigos de comunicação urbanas. Agora a revista “Número” gera não mais que um brinde hermético aos seus leitores, apartando-os da reflexão crítica e dando a eles uma obra de arte travestida de múltiplo de artista sob o título de revista.

Penso que, para não nos desviarmos demais da questão, deveríamos propor outra. Será que a crítica de arte, ou ainda, sua irmã siamesa, a história da arte, ambas que são feitas em língua portuguesa e por pessoas que compartilham experiências atravessadas pelo ambiente brasileiro, já chegou ao grau de maturação que a própria arte atingiu neste perímetro do globo? Minha opinião: temos ótimos textos desde Mário Pedrosa, muitos deles sintonizados com o melhor do pensamento internacional, viabilizando uma prosa contemporânea bem informada teoricamente sobre arte. Contudo, creio que o discurso sobre arte, tal como vem afirmando-se entre nós, ainda não tenha a potência sistêmica para enfrentar um ambiente global bem estruturado há séculos. Daí que o curador vira uma tábua de salvação e parece que magicamente tudo resolve, pois basta colher ideias e palavras soltas no mundo e dar um verniz contemporâneo às vernissages. Desculpem-me se não respondi o que deveria e estou tentando ser crítico indevidamente nesta ocasião que me entrevistam sobre políticas culturais, mas o que entendi do que indagam é se isso seria responsabilidade também da falta de uma política pública que induza este desdobramento mais consistente. Acho que um pouco sim, talvez a maior parte do problema esteja em não termos instituições e uma formação social regular no meio de arte. A preocupação que afirmam é quanto a não termos um pensamento consistente neste meio retardatário, algo que vai ficando defasado em relação à nossa própria arte que hoje é reconhecida e apreciada no mundo, mas de cuja inventividade não sabemos tirar proveito discursivo e acabamos uns ressentidos dizendo que “nós inventamos tudo antes dos outros e ainda não somos reconhecidos”. Acho que vocês estão corretas em antever este problema. Recentemente, Clarissa Diniz conversava comigo no Facebook sobre a dificuldade de manter os ambientes experimentais de Recife, pois o meio urbano da arte pernambucana vai se profissionalizando e as pessoas começam a ser conectadas a dinâmicas de fluxos globais que as retiram fisicamente e mentalmente da cidade, algo que é bom numa direção, mas que pode comprometer os espaços de troca para as próximas gerações. Podemos pensar que em alguns anos, na escala que o desenvolvimento de 7% vem se dando ao ano, aquela cena criativa que está gravada nas superfícies poéticas de Paulo Bruscky se tornará apenas parte de seu próprio arquivo e reste como aura estética de uma Recife do passado boêmio, como ocorreu em tantas cidades através do mundo. Não é isso que ocorreu na música pós-manguebeat e que pode estar ocorrendo agora com a arte? E todo mundo de Recife vai ficar lamentando melancolicamente aquilo, outros vão falar dos tempos áureos, alguns poucos transformarão estes numa marca diferencial deles mesmos como profissionais que querem manter a exclusividade de uma suposta tradição morta. Mas na conversa falávamos da precariedade das instituições locais e de uma sociabilidade resistente para poderem planejar esta redução de impactos que podem gerar reais vulnerabilidades ao ambiente sócio-cultural da arte. É o que ocorre na cidade e o que ocorre no Brasil, na América Latina também, eu diria. A elasticidade desmedida de nossos ciclos de expansão e retração geram estados maníaco-depressivos, que dilaceram toda a pretensão de ambiente ou tradição crítica brasileira e não permite que ela evolua, senão em espasmos.

Duas situações sintomáticas são fundamentais para verificarmos algo disto. A primeira: se observarmos, Hélio Oiticica e Cildo Meireles são criadores de discursos próprios sobre suas proposições artísticas e tais comentários são mais potentes do que tudo que se escreveu sobre eles. Os dois são lúcidos ao extremo quanto a este processo trágico que descrevemos até aqui e sabem que no fim das contas só contam consigo para tratar das suas próprias obras. Pergunto: será que tal modelo artista-crítico-curador, por mais importância que tenha sua emergência reflexiva, não faz apenas uma compensação delirante da falta de condições locais para a vigência de um ou mais sistemas da arte, correndo o risco dos artistas no Brasil serem eles mesmos as únicas “instituições” que sobrevivem ao longo do tempo? Isso chega a tal ponto que um amigo muito esclarecido e querido, alguém que escreve na imprensa há anos, me disse privadamente num jantar que achava o incêndio ocorrido na casa da família Oiticica (no qual não sabemos quantas obras foram destruídas, mas se chegou a cogitar mais de 70%) uma forma contemporânea de realização do conceito da imaterialidade e da liberação do suporte proposto conceitualmente por Hélio Oiticica em sua obra, o que poderia até mesmo vir a realizar tardiamente seus projetos com toda força simbólica e de forma mais adequada do que as tiragens não assinadas que a família vem promovendo de penetráveis e outros objetos. Essa é uma forma crítica radical, patológica e ironicamente trágica, uma maneira enviesada de pensar a própria complexidade de uma obra propor-se no seu desdobramento conceitual ao longo do tempo (relembro Thierry de Duve). Mesmo que haja casos de destruições que geraram oportunidades de brilhantes recriações, como a genial reconstrução que Edgar Degas faz dos fragmentos da segunda versão da polêmica tela A execução de Maximiliano, 1867–8 de Edouard Manet, tantas vezes censurada, e mesmo que eu ache que esta seja uma obra de arte elevada à segunda potência, malgrado seu esquartejamento, jamais poderia pensar que a falta de zelo das instituições e da sociedade para com Hélio Oiticica seria uma recuperação criativa de seu conceito. O mais trágico nisso tudo é que parece que apenas o discurso do artista pode alcançar a potência crítica, até mesmo como prefiguração destrutiva de todas as apropriações acríticas indevidas e futuras de sua criação. Será que estamos condenados a não ter um sistema da arte, ou teremos que esperar uma outra reviravolta da crise da civilização ocidental para sermos absorvidos naquilo que tanto desejamos como um mundo culturalmente digno para as nossas cidades brasileiras? Acredito que não podemos ficar a mercê de acasos e de fatalidades, não vejo como este processo se construa acidentalmente quando se trate de afirmar o modo de um sistema da arte que precisa preservar a memória e a materialidade de seus enormes acúmulos atingidos neste momento.

Hélio Oiticica

Hélio Oiticica

A segunda é que desde que o discurso do curador passou a dominar o campo da produção textual e o comentário público sobre os valores estéticos e culturais instaurados pela frequência de um trabalho de arte, as nossas instituições passaram a encontrar uma boa solução para sua própria falência eminente. Deram conta da necessidade de posicionamento na geopolítica, nacional e internacional, uma vez que era necessário reordenar as assimetrias entre centros e periferias, obras universais e idiossincrasias locais, sem fazer o dever de casa com seu estatuto de governança, sua missão pública e seu modelo de sustentabilidade financeira. Penso que há uma complementariedade perversa entre a emergência dos curadores e a desmontagem de um sistema padrão de equipamentos culturais e museus no campo da arte. Não que sonhe com a restauração da autoridade dos museus, muito pelo contrário. Estou dizendo que hoje nossa arte é muito valorizada pelo sistema internacional porque ela é o insumo perfeito para permitir inovações na economia de exposições de arte dos países que mantêm as instituições centralizadoras do desenvolvimento desse campo. Quando a Tate Modern monta uma mostra de Cildo Meireles e faz com que ela circule globalmente, ela pode ocupar um espaço deixado pelos museus brasileiros que estão sucateados ou obsoletos (feitas as raras exceções privadas) e fazer isso de forma que tenha a colaboração dos melhores agentes oriundos do que sobra deste precário sistema local. Ela tem em suas mãos um produto de primeiríssima qualidade, ainda não tão difundido pelo mundo, pode fazer isso com custos bem baixos, até mesmo sem patrocínios, uma vez que tem o melhor conteúdo com uma série de detalhamentos pré-formatados pelo inconcluso sistema de arte brasileiro, bastando a ela, através da gestão de sua rede curatorial, preparar a finalização do produto. Mutatis mutandis, é como os designers vêm discutindo o problema central da embalagem na criação dos produtos contemporâneos. Podemos dizer que os artistas globais, como as empresas globais, já produzem seus bens comercializáveis no ambiente internacional com a escala diferenciada de embalagens que cada mercado e circunstância de consumo requer nos múltiplos territórios do globo, caso contrário não podem competir. Se você tem um ótimo produto em suas mãos, refinadamente trabalhado em tecnologias e com altíssimo valor cultural agregado, com capacidade de inovação conceitual embutida em seus elementos, com grande potencial de incrementação dos contextos onde circula (assim poderíamos definir, em termos econômicos, uma obra de arte, ou uma boa cadeira de design, ou uma peça ou acessório de moda), mas não analisou as características finais deste produto através da embalagem que o disporá para o universo do consumo global, digamos que você disputará um espaço subalterno nas prateleiras de lojas-janelas de exposição operadas por terceiros. Ou fará um investimento quintuplicado para inserir este produto em menor escala e sem condições de garantir nenhum resultado positivo para as suas séries de criações nas próximas temporadas. Este é o ponto da nossa pouca institucionalização e profissionalização do sistema de arte e de outros sistemas na economia criativa mundializada. Por falta de condições de sustentar os custos altos que operações precárias requerem, acabamos sobrevalorizando a mobilidade dos curadores e editores de conteúdo como promessa de felicidade do sistema cultural.

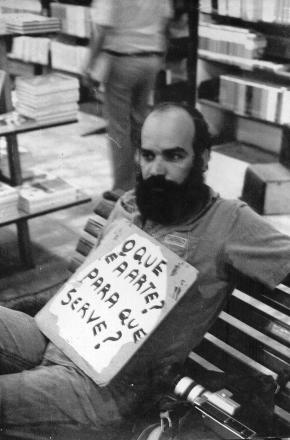

'O que é Arte? Pra que Serve?', Paulo Bruscky, registro da performance de1978.

'O que é Arte? Pra que Serve?', Paulo Bruscky, registro da performance de1978.

Por fim, gostaria de dizer que uma política cultural, adequada e mínima, começaria por financiar um sistema de distribuição de revistas independentes de arte em museus e espaços de exposições de tal modo que a crítica e a conceituação da arte, também de seu sistema institucional e econômico, se tornassem um assunto público no país, e que ela pudesse encontrar um número suficiente de leitores interessados no debate que propõe. Penso que um gesto mínimo deste desencadearia uma enorme transformação, acabaria por mobilizar mais agentes sociais diversificados do que só a busca por atrair ricos colecionadores, o que fazem obsessivamente os museus, e os convidaria, a todos, para desenvolver, cada qual em seu papel complementar, a sustentabilidade deste meio comum que envolve todos. Quem sabe o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), no futuro, quando vier a ser realmente uma instituição contemporânea ao campo da criação artística, possa fazer isto de forma competente e séria. Para além de uma enorme contribuição à institucionalização de políticas culturais no país, teria a virtude de transformar esses espaços em um lugar de reflexão para a sociedade que se simboliza e se percebe através da arte, onde pudéssemos confrontar o pensamento da arte com o pensamento sobre a cultura no Brasil, além de outras questões universais e atuais. Este é um problema que nos concerne, por mais que no mundo todo aconteça de a escrita sobre arte ter contornos muito especializados. Como falei aqui, no Brasil ela sofre deveras o isolamento de um sistema reduzido e fechado de comunicação, de sorte que fica até difícil falar em crítica uma vez que nunca sabemos se os textos de arte dirigem-se a algum público, mais do que o imaginário leitor não especializado. Além de fazermos muito a crítica da crítica, fazemos a crítica para a crítica. Pior: sem a pretensão de um crítico dissuadir ou ser convencido pelo outro, uma vez que eles pouco se leem. Diria, por fim, que também falta uma visão econômica para a crítica de arte e para a própria curadoria desenharem seus papéis dentro do meio de arte e do meio editorial no país e fora dele. Ainda somos muito reféns de um sistema da vaidade e do prestígio barato no que tange a publicação de um comentário autoral sobre outra criação autoral. É chegada a hora de transformar essa acumulação conceitual primitiva num verdadeiro empreendimento contemporâneo.

Lançamento Tatuí 11, Rio de Janeiro, Parque Lage.

Lançamento Tatuí 11, Rio de Janeiro, Parque Lage.

Entrevista realizada por Clarissa Diniz e Ana Luisa Lima e publicada na revista “tatuí 11”, disponível também online.