Repensar o espaço e as interacções do Atlântico Sul, entrevista a Marta Mestre

Co-fundadora da plataforma Buala e curadora estabelecida no Rio de Janeiro, Marta Mestre fala-nos de exemplos de colaborações África/Brasil, das relações entre os dois lados do “Atlântico Sul” e de alguns elementos fundamentais da identidade brasileira.

Estiveste implicada em dois projectos culturais ligando a África ao Brasil: a plataforma África Mundos - Resistências Contemporâneas e o projecto Terceira Metade. Podes explicar-nos em que consistem estes projetos?

Ambos os projetos se relacionam com o crescente interesse em produzir discursos transversais e transcontinentais, no contexto de um Brasil cada vez mais agente de um mundo globalizado.

“África Mundos-Resistências Contemporâneas” foi um projeto da associação Exo que apresentou e discutiu especialmente em São Paulo a cultura e o contexto social africanos contemporâneos muito em torno da figura de Fela Kuti e dos ativismos pan-africanos, colocando-os em perspectivas com os debates atuais e questões sobre a identidade afro-brasileira. Eu colaborei apenas com um texto, alimentando a plataforma no sentido crítico.

Quanto ao Terceira Metade, tem a ver com a história da minha chegada ao Brasil e com a experiência do site Buala que fundei com a portuguesa Marta Lança em 2010, sendo que desde é ela que coordena.

Nesse ano cheguei ao Brasil e propus ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro lançarmos um encontro sobre o Atlântico Sul que se veio a chamar “Terceira Metade”. Tinha acabado de fazer uma viagem muito especial por África do Sul com um grupo de amigos e o escritor e antropólogo angolano Ruy Duarte de Carvalho, autor do livro homônimo Terceira Metade, e estava em contacto com um grupo muito interessante de pessoas, em especial do contexto lusófono, que estavam e estão a pensar criticamente as trocas culturais e simbólicas neste espaço atlântico.

Sabemos da importância do chamado “Black Atlantic” na constituição das vanguardas e do modernismo do século XX, mas muito mais através do trânsito norte, ou seja, das trocas culturais, de pessoas e de artefactos que de África foram levados para a Europa ou para os EUA.

Ayrson Heráclito

Ayrson Heráclito

Senti que havia interesse em debater o diálogo sul-sul, não só resgatando os momentos históricos de maior troca e contacto (o comércio de escravos e de mercadorias), mas também as possibilidades e expectativas atuais para o olhar contemporâneo. E senti que esse debate deveria acontecer numa cidade que historicamente teve um papel ativo nessa geopolítica do sul negro.

Durante dois meses, em 2010, realizamos no MAM-Rio exposições, debates, conferências, ciclo de cinema africano, tendo participado gente de diversas áreas: fotografia, literatura, cinema, arquitetura, artes visuais, economia, etc, africanos e não-africanos. Tentamos responder a várias perguntas mas penso que o fio condutor dos debates foi a ideia de representação deste espaço do atlântico sul: o espaço artístico, humano, emocional, antropológico, económico, social, etc.

Estes projectos increvem-se numa longa lista de eventos nascidos nos anos 2000, focando as culturas brasileiras negras ou culturas africanas: o festival Back2black, o Festival Cultural Cacheu e o projecto Caminho de Escravos, entre outros. Como explica esta recuperação do interesse por África e pelas culturas negras no Brasil nestes últimos 15 anos? E como explica, ao contrário, o desinteresse do Brasil por estas questões até essa data?

Creio que tocas num ponto essencial que é o da polaridade no campo da inscrição cultural. Não se trata de um caminho contínuo, linear, gradativo, mas de algo que sentimos como fragmentado e pulverizado. Algo que, no preciso momento em que se tenta inscrever, no sentido de deixar marca significante na linguagem partilhada da sociedade, é rapidamente transformado em acontecimento traumático. Evidentemente entramos aqui num fundo psicanalítico referente ao colonialismo que necessitaria ser devidamente explorado, mas que ainda permanece muito ativo e “eficaz” na sociedade brasileira. Gilberto Freyre escreveu em algum lugar que o brasileiro é negro nas suas expressões sinceras, ou seja, se excluíssemos aquilo que é imitação do outro (e aqui entra muito da antropofagia) teríamos um fundo de sinceridade negro, e indígena também.

Porém, para o bem ou para o mal, não sei, a sinceridade é inimiga do capitalismo, e por isso é necessário apagar, rasurar, ocultar as expressões mais sinceras do povo brasileiro. Foi assim com o candomblé, com as comunidades quilombolas, com a umbanda, com o jongo, só para citar alguns exemplos. Em nome do desenvolvimentismo é necessário que os brasileiros se tornem menos negros e menos índios.

O Festival Back2Black serve, à semelhança de outros eventos culturais (e hoje no Brasil a cultura é tratada sempre como “evento”), para falarmos do poder e controle do setor privado na definição do consumo cultural. Devo elogiar a excelente programação, que traz nomes fundamentais da melhor música africana ao Brasil, mas a participação do Estado apenas por isenção de imposto (Lei Rouanet) para as grandes empresas, não dá acessibilidade às camadas populares. Dito de outra forma, um jovem estudante negro, morador da periferia não tem condições de ver um show de Rokia Traoré, e aquilo que poderia ser um acontecimento de transversalidade e encontro deixa de acontecer.

Adriana Varejão

Adriana Varejão

Em relação às artes plásticas, poderia citar alguns exemplos de colaborações artísticas entre brasileiros e africanos? Penso nomeadamente ao projecto de colaboraçao Luanda/Salvador de Bahia da Fundação Sindika Dokolo e da Diretoria de Museus do Governo da Bahia (Dimus).1

Tem havido, é verdade, estes últimos anos, importantes colaborações artísticas entre brasileiros e africanos, especialmente de países de África ocidental. Devemos obrigatoriamente destacar dois projetos pela sua longevidade e foco, que contrariam a fragmentação de que falava há pouco. O projeto VideoBrasil, coordenado por Solange Farkas, um projeto extraordinário de 30 anos dedicado ao mapeamento e difusão da produção artística do eixo Sul Geopolítico, e que tem estabelecido parcerias com o Senegal, Camarões, Nigéria, entre outros países levando e trazendo artistas, divulgando contributos críticos de vários pensadores africanos e que, em 2005, realizou uma importante Mostra Pan-Africana de Arte Contemporânea.

E a pesquisa que resultou no livro A Mão Afro-Brasileira, coordenado pelo artista e também curador do Museu Afro-Brasileiro Emanoel Araújo. Trata-se de um mergulho ímpar nas manifestações religiosas e artísticas associadas às ideias de raízes culturais negras e de africanidade, que resgata, contra a amnésia, toda a cultura material e imaterial de 500 anos, deixando perpassar tensões e conflitos. É daquele género de projetos que gera “filhos”, e vejo que a abordagem transdisciplinar de exposições mais recentes como a 27ª Bienal de São Paulo, conhecida como “Bienal da Antropofagia” ou “Histórias Mestiças” no Instituto Tomie Ohtake, em 2015, são devedoras, num certo sentido, do resgate cultural de Araújo.

Solange Farkas, coordenadora do VideobrasilContrariamente ao VideoBrasil, que promove as trocas transnacionais entre África e Brasil, a pesquisa de Emanoel Araújo é centrada na diversidade de expressões africanas do território brasileiro, e creio que são dois projetos que têm a sua complementaridade.

Solange Farkas, coordenadora do VideobrasilContrariamente ao VideoBrasil, que promove as trocas transnacionais entre África e Brasil, a pesquisa de Emanoel Araújo é centrada na diversidade de expressões africanas do território brasileiro, e creio que são dois projetos que têm a sua complementaridade.

Porém, o que é interessante é que estas trocas não são novas mas contínuas, porém dispersas. Ainda recentemente estava a pesquisar no arquivo da Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro e me deparei com um material formidável dos anos 70 e 80, de ações culturais que ocorreram na Escola e que tinham como mote principal as culturas de expressão africana. Traziam o eco do projeto Kalunga, outro momento importante, em que músicos tais como Gil, Djavan, Chico Buarque, Martinho da Vila ou Clara Nunes apoiaram publicamente a independência de Angola e realizaram concertos em Benguela, por exemplo.

Ou seja, os contactos sempre existiram, ora mais visíveis ora mais invisíveis, portanto não se trata tanto das trocas em si, mas dos mecanismos de visibilidade e de invisibilidade dessas trocas. Porque acontece de uma forma e não de outra?

Penso que um dos pontos fundamentais é o papel do Estado e o papel das políticas públicas. Não é simples, sabemos bem, mas é necessário, e penso que nos últimos anos, a par do sistema de cotas nas universidades, o Brasil tem feito um esforço por implementar políticas culturais que visem reparar assimetrias de séculos, uma espécie de cotas para produtores culturais e artistas negros. Não sei se já podemos mesurar os resultados, mas tenho percebido um movimento muito interessante de jovens artistas visuais, em especial na cidade de São Paulo, que trazem o debate da visibilidade/invisibilidade. Eles se denominam “Presença Negra” e basicamente aquilo que eles têm feito é comparecer em inaugurações de exposições nas principais galerias da cidade. Apenas isso. Não se trata propriamente de uma performance, já que não reivindicam naquela ação um gesto artístico, porém o simples deslocamento de corpos negros num espaço habitualmente frequentado por brancos, produz dissenso e diferença. Eles abordam diretamente o problema da reduzidíssima presença de artistas negros no Brasil, nas exposições, nas Bienais, na curadoria, e explicitamente dizendo-nos (a toda a sociedade) “olhem como este problema também é vosso”.

Explica, num texto a propósito do projecto África Mundos - Resistências Contemporâneas, que a noção de “identidade inacabada” de Stuart Hall ressoa particularmente bem no caso do Brasil. Poderia explicar-nos porquê, e em que medida as ligações “reencontradas” com África podem contribuir à formulação de uma identidade brasileira?

Quando Hall fala em identidade inacabada (ou descentrada, deslocada) ele está a referir-se ao sujeito moderno fragmentado que hoje experimentamos, após um processo longo de corrosão dos Estados-nação, numa linha que vai sensivelmente desde o lluminismo até ao mundo globalizado do séc. XXI.

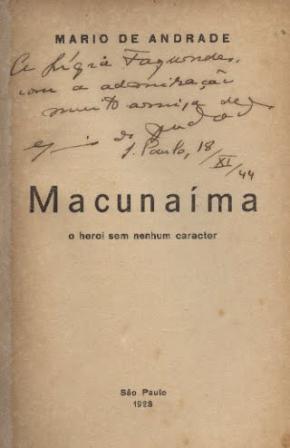

Ora o que é muito curioso é que o Brasil já nasce moderno, diria, prematuramente, por relação ao resto do mundo. É como se tivesse havido aqui nos trópicos brasileiros uma antecipação desse sujeito moderno abandonado e inacabado. A “antropofagia” é a mais alta expressão dessa construção subjetiva e Macunaíma, o romance de Mário de Andrade, de 1928, dá corpo a esse processo trágico e cómico ao colocar no centro da narrativa um “herói sem nenhum caráter”, meio índio e meio negro, nos confins da Amazónia.

Paulo NazarethUm dado interessante, julgo que apontado por Gilberto Freyre, é o facto de, na linguagem nacional o termo “brasileiro”, antes de designar uma nacionalidade, designar um tipo específico de sujeito, o mulato. E portanto o “brasileiro” seria todo aquele que não era o português colonizador, sujeito duplamente qualificado pela coroa e pela “espada”, contra o “outro”, desqualificado.

Paulo NazarethUm dado interessante, julgo que apontado por Gilberto Freyre, é o facto de, na linguagem nacional o termo “brasileiro”, antes de designar uma nacionalidade, designar um tipo específico de sujeito, o mulato. E portanto o “brasileiro” seria todo aquele que não era o português colonizador, sujeito duplamente qualificado pela coroa e pela “espada”, contra o “outro”, desqualificado.

Ou ainda, segundo o mesmo autor que o sufixo “-eiro”, à semelhança das palavras “sapateiro” ou “açougueiro”, daria uma conotação negativa, baixa, pedestre, à palavra e, por sua vez, à identidade, “brasileiro”.

Penso que a “dimensão continental” do país o faz virar-se para dentro, não só em relação a África, mas mesmo em relação aos países vizinhos da América Latina e, por consequência, muitos bons encontros se perdem.

Numa entrevista que fiz à curadora nigeriana Bisi Silva para o site Buala ela dizia-me uma coisa muito interessante, falava que em Lagos, na Nigéria, as tradições ancestrais estavam a desaparecer e que no Brasil, em especial na Bahia, ainda era possível encontrar sobrevivências desse passado, com certo grau de autenticidade, mas também de sincretismo. Então ficamos a imaginar um futuro em que África seria cada vez “menos” África e o Brasil seria cada vez mais africano, como disse a Bisi Silva. Acho que isto pode responder um pouco à tua pergunta e aos termos de Hall.

O tratamento de África parece trazer sempre de volta, no Brasil, a questão dos afrodescendentes brasileiros, da hierarquia racial e cultural do Brasil… Por fim, podemos realmente falar de um crescente interesse dos brasileiros por África, ou apenas de um pretexto para repensar o lugar das culturas negras no Brasil contemporâneo?

A questão da hierarquia é uma questão importante que mexe com a estrutura complexa da sociedade brasileira, e o modo como nos vemos uns aos outros. O sociólogo alemão Axel Honneth vai desenvolver uma teoria do reconhecimento que, de forma muito abreviada, diz que um sujeito só reconhece o outro se ele mesmo for pelo outro reconhecido, e que os processos sociais que geram violências se devem a défices nesse processo de reconhecimento. Honneth vai distinguir três esferas do reconhecimento: a dos afetos, a das leis e direito, e a da solidariedade.

Aquilo que se passa no Brasil é que as leis e os direitos ainda não estão totalmente garantidos, porque se trata de uma sociedade claramente dividida, e a base da divisão (económica e social) é racial, num primeiro momento. Então não se trata de ser afro-descendente, desta ou daquela comunidade ou religião, provindas desta ou daquela parte de África. Mas trata-se tão somente de ser branco ou negro. Esta distinção determina o acesso a uns ou o bloqueio a outros de garantias fundamentais de todos. E isto é um processo de violência. Claro que existem trânsitos, mobilidade, e o campo da cultura é especialmente propício ao reconhecimento social dos sujeitos, mas ainda assim é limitado.

Tomemos como exemplo a tão conhecida música popular brasileira (MPB). Nela temos sempre um cantor branco que fala sobre o povo negro, mulato, que raramente tem voz. O rap é a primeira vez que, como manifestação musical, este cenário se inverte.

O interesse dos brasileiros por África tem de ser acompanhado do interesse dos africanos pelo Brasil, o movimento é uma mão dupla. No caso do Brasil penso que esse interesse ainda está sendo alimentado por questões internas, mas que uma hora resultará mais intensamente num fluxo de idas e vindas no Atlântico sul.

Publicado originalmente no Africultures #6 “Repenser l’espace et les interactions de l’Atlantique Sud” Zoom Fenêtres lusophones

- 1. Para mais informação sobre este projecto, ler o artigo da Buala “Luanda e Salvador rediscutem seus laços por meio da arte”