Uma conversa entre a “arte engajada" e a "arte arquivista": ocupando as categorias para abrir os seus sentidos

Junho/2016 – Março/2018

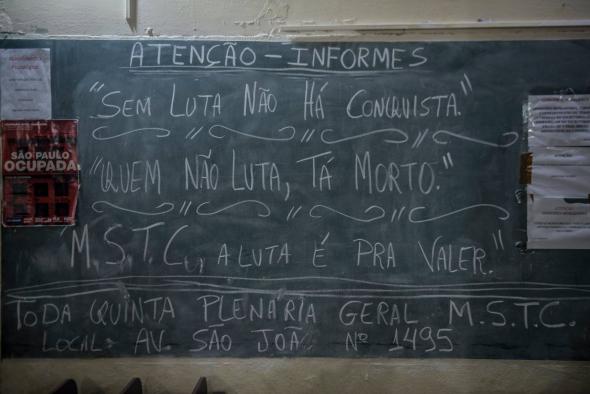

Ana: Esse ensaio é um exercício de conversação e foi guiado por duas ideias, por um lado, a convicção de que estamos envolvidas por uma atmosfera marcada por diálogos impossíveis e que, diante da impossibilidade de falar sobre assuntos discordantes, de escutar o outro, de perceber para além de nós mesmos, estamos correndo em círculos, na tentativa de solucionar falsos problemas. Por outro, o desejo de conversar mais sobre as dúvidas que permeiam nossas pesquisas e práticas no campo da arte. Um diálogo que começou a ser gravado em junho de 2016, num encontro na Ocupação Hotel Cambridge (MSTC)[1], com o artista Ícaro Lira e que se apresenta aqui como uma vontade de comunicar nosso desejo de construção de instâncias de discussão e de negociação, nas quais possamos reconhecer a experiência histórica para além dos dados e para que possamos evocar novos modos de palavra.

Joana: Ana, transcrevi apenas um pequeno trecho da nossa conversa com o Ícaro, pensando na pergunta que eu fiz para ele e que te chamou atenção. Fiquei tentando lembrar a pergunta e achei mais fácil ouvi-la de novo. Quando estava ouvindo, percebi que tem uma questão interessante nesse diálogo a que estamos nos propondo que são as possíveis relações que podem ser estabelecidas entre a “arte engajada” e a “arte arquivista”, entre muitas aspas, porque essas são apenas formas de nomear para facilitar a conversa. Em primeiro lugar se coloca o próprio interesse em pensar isso. Dá conversa? É uma questão “boa para pensar”? O fato do Ícaro Lira estar em uma ocupação, ao meu ver, já é um indicador ou um indício de um cruzamento entre esses dois modos de compreensão do pensamento e da ação estética. Resolvi deixar o trecho todo que transcrevi, que é curto, destacando apenas uma parte que me chamou mais atenção. Minha proposta é que você leia e reaja ao que escrevi e também possa puxar outras reflexões, fazendo dessa “página” uma anotação nossa a “seis mãos”, como um caderno que expressa o pensamento de mais de uma pessoa. Inclusive, a anotação que parte da conversa com o Ícaro Lira é apenas um disparador. Aqui podem entrar outros motes, trechos, pensamentos a partir de outras referências, etc. Vejamos se faz sentido.

Ícaro: Quando eu recebi o convite de fazer uma residência na Ocupação Cambridge, de início eu falei “não quero fazer um trabalho”. E surgiu a ideia de não produzir uma obra muito na pegada de não financeirizar essa experiência e daqui um ano eu apresentar em uma feira um trabalho que eu desenvolvi em uma ocupação sem teto. Mas eles achavam que eu ia fazer um atelier aqui. Tem isso, eu tenho que lidar com expectativas de vários lados, dos moradores, dos líderes do movimento, das pessoas que vêm aqui. E eu estou logrando êxito em frustrar as expectativas de todo mundo.

Joana: E como você é um artista individual isso deve ser difícil. Porque quando a gente trabalha em grupo dá uma diluída nesse tipo de pressão.

Ícaro: Mas essa foi a minha ideia, de fazer tudo em grupo. Eu estou sozinho, mas não estou. Outra preocupação é que fosse um trabalho o máximo possível coletivo, horizontal. As coisas foram nascendo coletivamente: Cineclube, oficinas, encontros públicos, clínica, caminhadas, publicação e o censo. Uma das coisas mais difíceis do trabalho é fazer com que as pessoas que moram aqui dentro participem. Então tem os cartazes nos andares, whatsapp, FB, mas o que funciona mesmo é bater na porta.

Imagens realizadas na Ocupação Hotel Cambridge, no Centro de São Paulo como registro das ações desenvolvidas no período de residência do artista Ícaro Lira, entre os meses de Março e Agosto de 2016. Fotos por Luiza Sigulem, Pēu Robles, Isadora Brant e Ícaro Lira.

Imagens realizadas na Ocupação Hotel Cambridge, no Centro de São Paulo como registro das ações desenvolvidas no período de residência do artista Ícaro Lira, entre os meses de Março e Agosto de 2016. Fotos por Luiza Sigulem, Pēu Robles, Isadora Brant e Ícaro Lira.

Joana: E no sentido do seu processo artístico, dessa dimensão arquivista, como é estar aqui? Porque uma coisa é a sua preocupação em não financeirizar essa experiência, outra é como essa experiência se conecta com a sua pesquisa, porque de alguma forma se conecta.

Ícaro: Tem duas coisas. Tem a ideia de que essa publicação seja um arquivo de todas as ações. E tem o arquivo do movimento, de quando esse prédio era de luxo.

Joana: Mas você está trabalhando com esse arquivo?

Hotel Cambridge Ícaro: Estou, mas bem em off. Quando eles entraram aqui dentro, era tudo cheio de lixo, acho que eles tiraram três toneladas de lixo daqui. E tem as fotos de todo esse processo, da entrada, da retirada do lixo e da transformação, porque ele estava todo destruído, e eles botaram luz, água, e tem tudo isso documentado. E também tem o “antes festa” e o “antes hotel”. Tem uma ideia de talvez fazer alguma coisa com esse material.

Hotel Cambridge Ícaro: Estou, mas bem em off. Quando eles entraram aqui dentro, era tudo cheio de lixo, acho que eles tiraram três toneladas de lixo daqui. E tem as fotos de todo esse processo, da entrada, da retirada do lixo e da transformação, porque ele estava todo destruído, e eles botaram luz, água, e tem tudo isso documentado. E também tem o “antes festa” e o “antes hotel”. Tem uma ideia de talvez fazer alguma coisa com esse material.

Joana: Muitas vezes a gente acha que está trazendo alguma coisa para o movimento, mas sempre é uma via de mão dupla, é sempre a conexão que importa. Então, nesse sentido da conexão, da sua pesquisa, da sua história, porque você está aqui, porque estar aqui te mobiliza?

Ícaro: Estou aqui porque acho que é o lugar para estar, por isso todo mundo topa vir fazer algo quando eu convido. Eu já vinha trabalhando com imigração, com refugiados ligados a movimentos sociais, já fui em Fortaleza um secundarista que ocupou escola, tenho experiência com movimento estudantil. Mas faz mais de um ano que eu não produzo nada, nenhuma obra. Porque não tenho conseguido mesmo, por vários motivos. E um dos motivos é uma frustração grande com o trabalho de arte, com o meu lugar como artista. Vem também de questionamentos repensando esse meu lugar de estar em uma galeria de arte, de estar dentro do sistema. Aqui dentro eu estou conseguindo fazer tudo o que eu quero, tenho carta branca para fazer o que eu quiser, não tem grana nenhuma…Tem a ver com perguntas como “por que estou fazendo arte”, “por que estou vivo”, e aqui dentro tenho encontrado muito mais respostas. Às vezes o trabalho é quase de curadoria, de articulação de pessoas, de agenciamento de coisas, eu sou um facilitador.

Joana: Ana, essa parte da nossa conversa com o Ícaro me chamou muito atenção. Vou comentá-la abaixo. Gostaria de te ouvir sobre o que pensei.

Vejo aqui um olhar estético diante de uma experiência social e política. Tem uma dimensão vital nesse processo da ocupação por moradia que é preciso reconhecer e trabalhar como discurso no mundo e parece que é disso que o artista está falando. Mas para trabalhar como discurso no mundo, para que o mundo reconheça a potência vital desse processo de ocupação por moradia, a sua beleza – por exemplo, no sentido da invenção do próprio espaço de vida – é necessário como que “abri-la para o mundo”. Assim como alguns autores dizem do significado das ocupações como técnica de abertura de um espaço para o mundo, de liberação desse espaço, aqui parece que convergem a ocupação do espaço como liberação – ocupação do próprio movimento, claro, em primeiro lugar, assim como do artista que se soma a ele, em segundo lugar – e a ocupação do arquivo como emancipação do discurso ou a possibilidade de liberação da memória social. Essa convergência leva a pensar que ao ocupar qualquer espaço como modo de liberação de um território, é imediatamente tão fundamental quanto, ocupar os arquivos e memórias nele presentes para liberá-las também do discurso único – será esse o papel do artista arquivista? Nesse sentido, assim como, ao ocupar um espaço, o “espaço que é o mesmo já é outro”, ao ocupar um arquivo, o “arquivo que é o mesmo torna-se outro”. Ocupar é também inventar, produzir uma camada que se soma ao dispositivo, seja ele arquivístico ou espacial, criando uma heterotopia a partir dele e então nenhum espaço ou arquivo jamais serão os mesmos. Em toda ocupação espacial há uma ocupação do arquivo do lugar ocupado. Será?

Ana: Há duas instâncias do arquivo que precisam ser separadas para pensarmos à sua questão, uma é a conceituação dos arquivos como modelos nas artes a partir do início do século 20 e seus desdobramentos na arte moderna e contemporânea. A outra, é a instituição que assume, no século 19, a organização cronológica dos arquivos e transfere para um único lugar toda a documentação reunida até então, em igrejas, escolas, hospitais e cartórios. O arquivo situa os documentos apartados de seu tempo como condição para uma leitura linear da história e exerce o papel de instituição central na formação dos Estados modernos e contemporâneos. Essas duas instâncias se encontram, no momento em que compreendemos o arquivo como o paradigma técnico-científico do projeto progressista de sociedade moderna. Para os artistas, os arquivos vão exercer a função de um laboratório experimental de investigação sobre o lado irracional da sociedade moderna. Lembremos, por exemplo, do movimento dadaísta que propôs uma série de ações com o objetivo de evidenciar a lógica e os modelos classificatórios como formas de interpretação. O papel do artista arquivista está em operar um deslocamento de atenção do conteúdo guardado no arquivo, para fazer saltar aos olhos a superfície onde é possível ver a realidade indexada. Nesse contexto, a rede de poder sobre a memória se torna visível em dois níveis de tensão: a informação documental (coleção) e a dimensão arquitetural (racionalidade técnica).

Parlamento dos corpos intervenção/experimentação de escuta e fala com Grupo Contrafilé + Daniel Minchoni na exposição

Parlamento dos corpos intervenção/experimentação de escuta e fala com Grupo Contrafilé + Daniel Minchoni na exposição

Para aproximar o modelo de arquivo na arte, do arquivo instituição, tenho trabalhado com a ideia curatorial de “tornar público”. Entendo que essa intenção se aproxima da noção que você traz de “abri-la para o mundo”. Podemos pensar que o “desejo de memória” é um desejo de território. E, nesse sentido, o arquivo não é a memória do lugar, mas o substrato a partir do qual se pode construir memória. Entre o engajar e o arquivar, vejo uma vontade comum: a de movimento (social, arqueológico). Em outros termos, é a “ação versus documentação”, que fala Adolfo Montejo Navas sobre a obra do Paulo Bruscky. Sua pergunta me fez lembra à questão de Giselle Beiguelman diante do prédio histórico do Arquivo Público baiano: “Qual é a memória das pedras?”[2]. Talvez, se soubéssemos escutar as pedras, trabalharíamos na dimensão de ocupação do arquivo do lugar ocupado.

A crescente desconfiança dos arquivos no século 20, vem a reboque das teorias pós-coloniais que mostraram como a compreensão da função dos arquivos e museus vem sendo modificada no sentido de não serem mais os detentores de uma autoridade única (seja como repositório, seja como dispositivo visual). Nessa direção, entendo a ocupação do arquivo como uma estratégia para encontrar a história do lugar. Estou falando em historicizar a criação dos arquivos e suas formas de construção, afinal, precisamos reinventar nossas instituições oitocentistas, com outra lógica. Entretanto, não se trata, de jogar fora a água da banheira com o bebê, pelo contrário, se trata de tornar visível o acervo documental armazenado nos arquivos e trazer à tona a maneira como a narrativa histórica se constrói. E, nesse processo, as divergências produzidas pelo choque entre práticas – artística, arquivista, historiadora – são essenciais.

Em vez de uma arte arquivista, tenho pensado em uma arte historiadora. O que percebo hoje é que a operação do “artista arquivista” se deslocou da “coleção” para a problematização trazida pelo próprio processo de confrontação com os “dados”. Se, por um lado, cabe à instituição preservar seus arquivos, por outro, o arquivo contém em si a própria ameaça à sua existência, pois garante a possibilidade de reconhecimento de uma dívida. O artista que trabalha com o substrato desse material sensível se movimenta entre a incompletude dos dados e o desejo de preencher as lacunas das narrativas históricas. Assim, ao lidar com a questão da representação e de suas formas de reinscrição, ele se utiliza de um conjunto de “estratégias pedagógicas” que tem como finalidade expor um ponto de vista e explicar os procedimentos de trabalho escolhidos na operação de (re)ligar “as ideias aos lugares”. Refiro-me, por exemplo, aos artistas Mabe Bethônico e Walid Raad (The Atlas Group), em suas conferências performáticas relacionadas à constituição de arquivos e a construção da memória; a Ícaro Lira, nos encontros que promove e articula em torno das exposições; e a Giselle Beiguelman, ao trazer o relato sonoro para narrar suas obras, em arquivos históricos e familiares. Identifico uma vontade de compreender como se produz o conhecimento histórico e de assimilar as narrativas históricas como material de trabalho, o que acarreta extensos processos de pesquisa que transbordam para outras áreas de investigação. Por trás disso, manifesta-se uma desconfiança nas narrativas produzidas pela história “oficial” e pelos meios de comunicação. Essas operações têm como propósito apresentar outras interpretações possíveis para os acontecimentos e atuar na articulação e na redistribuição de informações. O problema, Joana, me parece que gira ao redor da palavra “comunicar”.

Acredito que a liberação seja um dos papéis do artista no arquivo, liberar o “fato impregnado”, o que nos remete a obra de José Rufino. A ação do artista no arquivo tem o potencial de recuperar para a arte o que a história prefigurou como passado, aqui significando, silêncio. O arquivo é silencioso, invisível e exige a capacidade de escutar o “rumor anônimo”. Vejo o liberar que você fala, como romper a acomodação das camadas de histórias depositadas nos fundos, do arquivo. Seria a arte capaz de “forçar” os limites de arquivos permeados por histórias de violência secular? No meu entendimento, a arte abre um campo importante de análise crítica dos arquivos, pois é capaz de tensionar e reorganizar os espaços. Como você vê isso no caso da arte que se volta à cultura dos movimentos sociais? Seria ela capaz de tensionar as ocupações? Qual a diferença entre ativismo e engajamento?

Joana: Depois de quase dois anos do início desta conversa, estamos aqui novamente, em uma discussão que soa cada vez mais atual: que relações podemos estabelecer entre a arte arquivista e a arte engajada. Sinto que o engajamento hoje tem muito a ver com criar modos de evidenciar processos históricos que se atualizam e com a possibilidade de tomada de decisões a partir dessa produção de evidências.

Isso que se evidencia seriam provas ou contraprovas? De qualquer modo, esta parece ser uma exigência para viver em tempos como o que estamos vivendo. É como desenhar um caminho a partir de determinado fenômeno que faça com que dele seja produzido um ambiente de confiança e ferramentas para que as pessoas envolvidas transformem aquilo que sabem, seja de um levante social, um crime de Estado, um crime contra imigrantes, uma ocupação ou uma peça de teatro etc., em modos de fazer no presente e de produzir, então, futuros.

Esses modos de fazer são também, claro, modos de pensar e vice-versa e podem envolver tanto a invenção de um dispositivo para falar daquilo que precisa ser falado – aqui, podemos pensar em diversos espaços de diálogos performáticos que têm sido criados pelos novos feminismos -, quanto a aplicação de uma espécie de justiça social, como é o caso dos escraches na Argentina e em outras partes da América Latina contra os torturadores ativos nas últimas ditaduras de nosso continente.

Ao meu ver, nessa produção podemos vislumbrar uma relação intrínseca entre a arte arquivista e a arte engajada, de tal modo que fica difícil diferenciar uma da outra, e até mesmo sem sentido essa diferenciação. Podem ser aspectos específicos que sobressaem e levam a uma ou outra categorização – engajada ou arquivista. Mas, se olhamos mais a fundo, como disse a Ana, existe uma vontade comum nesses dois vetores criativos, que é a vontade de colocar algo em movimento. É por isso que entendo “engajamento” como diferente de “ativismo”. Pois se o ativismo pode gerar ou não movimento, o engajamento é, em si, movimento. Um movimento que poderíamos chamar de “autóctone”, talvez. Importante deixar claro que esta diferenciação só faz sentido para compreendermos do que estamos falando aqui. E também para aprofundarmos no argumento de que talvez, no fim das contas, não seja essa a linha de corte entre os dois modos de operar - arquivista e engajado.

Pois bem, tentarei explicar melhor esta última frase, da linha de corte. Durante a 31a Bienal, fui convidada para participar como palestrante do “Simpósio Direito à Cidade”, realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2014, no âmbito da exposição. Quando Galit Eilat me perguntou, como mote para a minha participação, “o que é arte engajada e a quem ela beneficia?”, confesso que um certo mal-estar se instalou em mim. “Arte engajada” me soou como um estereótipo e “beneficiar alguém” como um objetivo mais assistencial do que estético ou político. Até que, ao refletir sobre sua provocação, comecei a entender este engajamento como uma série de operações materiais e imateriais que possibilitam um “engajamento com o mundo”. Se, como expressa Galit, “arte política” não é aquela que reflete sobre, mas que ativa o político, ela se torna algo mais parecido com um modo de produção, ou com uma potência produtiva. Nesse sentido, o que importa é a própria transitividade inerente ao engajamento como evidência de um percurso feito para engajar-se. É por essa razão que certos agenciamentos coletivos têm como objeto do militantismo não apenas a intervenção no mundo, mas também no próprio interveniente, operando modalidades de organização e ruptura de “programas” que ultrapassam papéis, sujeitos dados e funções[3].

Faz parte do engajamento com o mundo a experiência de atravessar certa questão real para nós, para melhor compreendê-la. Na verdade, esta travessia se trata, justamente, de ir ao encontro “do que engaja”. Talvez seja essa a pergunta: “o que nos engaja”? E nessa travessia, na qual estamos às voltas com “o que engaja”, torna-se intenso um certo jogo entre “colocar em crise a própria subjetividade” e os processos de subjetivação aos quais estamos submetidos (com suas formas prontas e estereotipadas).

Portanto, quando a Ana diz que em vez de arte arquivista, ela tem pensado em uma arte historiadora, porque o artista nos arquivos tem o potencial de recuperar para a arte o que a história prefigurou como passado silenciado, eu entendo esse processo como engajamento, ou seja, um confrontar-se com questões coletivas e subjetivas profundas para conectar-se mais com o mundo e seus desafios atuais, um processo de desalienação e de libertação de certas formas vividas como cárceres. Os arquivos podem ser como prisões, então a ocupação deste substrato pela arte que com ele se engaja pode ser uma forma de forçar, sim, os seus limites, quando o que move é o desejo de liberar aquilo que estava aprisionado socialmente e dentro de cada um de nós através de certas narrativas que ouvimos repetidas vezes e moldaram o nosso imaginário. Por isso a linha de corte não é o engajamento. Porque o ato de engajar-se é o ato de movimentar-se em direção a algo para conectar-se com a sua força, a potência que está presente ali, inclusive em sua morbidez, não para ficar nela, mas para, ao conectá-la com o que está vivo em mim, transformá-la em outra coisa.

Então a arte arquivista é engajada e a arte engajada é arquivista. A arte engajada, pensando pelo outro lado, é arquivista, porque está sempre buscando produzir os contra-arquivos, as contraprovas que deixam rastros daquilo que existe e que talvez não figure nos “arquivos oficiais”. Então ela também está em busca do vivo do vivo e das coisas, tanto nos arquivos históricos, quanto no arquivo entendido como essa produção de “contraprovas” para o presente e o futuro, de rastro. Neste sentido entendo que a arte tensiona os movimentos sociais, quando a eles se alia. Um tensionar porque estica uma corda, uma corda que só esta energia da arte consegue esticar, de pura subversão de imaginação, de imaginário. Mas olha, estou entendendo arte aqui não como um sistema determinado, mas como um modo de operar no mundo.

Se não é o engajamento a linha de corte com o “arquivismo” – me ajudem, fico meio perdida com esses termos (arquivista, anarquivista, historiadora), então qual é? Ou, talvez, é essa a pergunta? Qual a pergunta? Se engajamento é já (an)arquivismo e (an)arquivismo é, em si, engajamento, como encarar essa indissociabilidade no momento histórico que estamos vivendo? Ou, melhor: qual a função da arte nestes tempos bizarros, no agora? Pergunto isso porque tenho tido muitos sonhos de construção de uma assembleia e de um tribunal, ou seja, uma instância de discussão e uma outra de julgamento e decisão, nas quais este “desarquivar” que passa pelo corpo, seja possível, desejável e inevitável. Julgamentos que perturbem os julgamentos, assembleias que façam nascer novos modos de palavra. Um desarquivar produzido pelo engajamento e que produza, por sua vez, modos de arquivar antes impensáveis. Será?

Ana: Concordo com você, Joana, a linha de corte não é a diferenciação entre arte arquivista e arte engajada. Diria que nossa linha de corte é a empatia. O desejo comum de nos conectarmos com uma força da arte que é capaz de movimentar e que você apontou de maneira tão contundente. Compartilho do seu sonho de contraverter a cena do julgamento que, como os meios de comunicação, se tornaram espaços latentes de confronto. O julgamento representa o lugar do confronto público, onde se produz involuntariamente a intensificação da cegueira constitutiva da cultura, que termina por criar uma situação que repete e restaura as estruturas da violência do Estado, onde “o que precisa ser ouvido na corte é precisamente o que não pode ser articulado na linguagem jurídica”[4]. Talvez nosso diálogo seja sobre espaços de possibilidade ou de impossibilidade para imaginar e experimentar outros modos de produção. Modos que nos permitam reinventar “tudo”. Até mesmo as formas de reinventar.

[1] Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Centro, movimento social que articula a luta pela moradia em São Paulo. Na época, o edifício residencial abrigava 550 pessoas. O artista participava do programa Residência Artística Cambridge. http://cargocollective.com/icarolira/Residencia-Artistica-Cambridge

[2] http://desvirtual.com/belezaconvulsiva/posters/index.html

[3] LAZZARATO, Maurizio. Signos, Máquinas, Subjetividades. Trad. Paulo Domenech com a colaboração de Hortencia Lencastre. São Paulo: n-1, 2014, p. 211-212.

[4] FELMAN, Shoshana. O inconsciente jurídico: julgamentos e traumas no século XX. Tradução de Ariani Bueno Sudatti; prefácio de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: EDIPRO, 2014, p. 24.