Utopia: o futuro inscrito no presente

Existe exactamente como se não existisse e cuja existência é comprovada pela necessidade que exista.

Daumal (1992:17).

A origem deste ensaio, centrado no tema “utopia”, tem como momento marcante o contacto com o livro The Art of Not Being Governed - An Anarchist History of Upland Southeast Asia, de James C. Scott (2009). Nesta obra, Scott coloca-nos diante de uma vasta zona geográfica montanhosa no Sudoeste Asiático, que denomina de Zomia, apropriando-se do conceito geográfico proposto pelo historiador Holandês Williem Van Schendel (2002). Para Scott, esta zona constituiu-se como um território de resistência ao modelo político e económico dominante. O argumento apresentado é o de que as suas populações não levam um “modo de vida primitivo” por serem anteriores aos Estados, pois são suas contemporâneas, mas que conseguiram deliberadamente escapar às sucessivas tentativas de incorporação por parte dos mesmos. Tal foi possível pela materialização, prática e intencional, do seu projeto político, constituído, justamente, por negação e oposição ao dos Estados-Nação.

A interpretação de Scott acerca da realidade de Zomia pode ser considerada controversa, mas não é sobre isso que este ensaio se debruça. A relevância que atribuímos a The Art of Not Being Governed reside não tanto na sua natureza, isto é, no teor anarquista da proposta, mas no facto de sugerir a existência de uma prática política alternativa ao modelo político hegemónico contemporâneo. Consideramos igualmente pertinente o facto de tal prática política poder ser entendida como modo de resistência, pois os seus agentes alimentam-na intencionalmente e em negação ao projecto político dominante.

Partindo destas reflexões, consideramos Zomia um exemplo de uma prática contemporânea de cariz utópico, à qual subjaz a ideia de resistência, embora James C. Scott não utilize o termo “utopia” para a nomear.

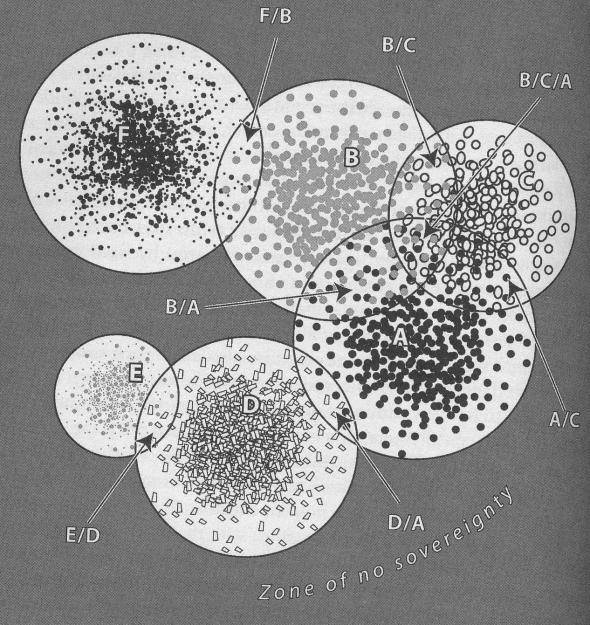

Esquema de mandalas como campos de poder, Scott, 2009.

Esquema de mandalas como campos de poder, Scott, 2009.

A recuperação do conceito utopia, que a leitura desta obra despoletou, surge-nos como pertinente, pois vivemos numa época em que se observa a falência dos ideais utópicos, em larga medida, fruto do colapso das grandes narrativas que estiveram na sua origem e que procederam à sua codificação. A condição distópica, por seu turno, tem vindo a ser aceite enquanto sinónimo do presente e do futuro, criando uma condição de resignação, passividade e impotência. Zomia rebate, de certo modo, este sentimento de inevitabilidade, pois reinscreve o impulso e o horizonte utópicos como fatores de combate à condição atual, recolocando-os num patamar de possibilidade. Esta recuperação do conceito, e do seu inerente potencial de resistência, é relevante, mas ao mesmo tempo “estranha”, pois atravessamos um momento político em que a ideia de mudança é considerada impossível e em que o conceito de utopia se encontra amputado do seu alcance crítico.

Perante este aparente paradoxo, no qual a necessidade de revitalização do conceito converge com a destituição da sua capacidade contestatária e propositiva, é importante refletir sobre a sua possível configuração na atualidade, mais precisamente, sobre o modo como o imaginário utópico foi e pode ser entendido, mas também sobre a importância que ele pode assumir enquanto ferramenta crítica do presente. Para esta reflexão consideramos três momentos históricos: o séc. XVI, no qual o conceito foi criado; a modernidade, fase em que obteve maior popularidade, e a pós-modernidade, momento no qual nos situamos.

Utopia em três momentos históricos

A palavra utopia surgiu, pela primeira vez, há cinco séculos, no livro de título homónimo de Thomas More (1516). O autor parte do jogo entre a origem etimológica da palavra, eu-topia “lugar bom” e u-topia “não-lugar”, e do facto de ambas se pronunciarem do mesmo modo na língua inglesa, para nomear um lugar imaginário com uma organização social ideal. More faz assim convergir a ideia de “geografia fictícia e/ ou desconhecida” com a de “lugar ideal”. Num primeiro momento da narrativa, denuncia e critica a situação sócio-económica inglesa, para, num segundo instante, descrever os usos e costumes do povo da ilha de Utopia. Thomas More expressa, deste modo, um juízo e um pensamento acerca da realidade que o rodeia, conferindo ao termo utopia o estatuto de ferramenta crítica sobre as circunstâncias políticas e sociais à época da sua produção.

Embora o sonho de um mundo melhor possa ser entendido como um dado antropológico, presente em todas as épocas e culturas, terá sido a partir do séc. XIX que conceito foi retomado no Ocidente, assumindo uma fase de crescente popularidade que se irá estender até meados do séc. XX. Esta ascensão deve-se a uma confluência de factores, entre os quais, a revolução industrial recentemente iniciada, as mudanças científicas e tecnológicas operadas no advento da modernidade, e ainda a consolidação do capitalismo. No conjunto, tais vetores de transformação favoreceram o surgimento de um imaginário impregnado pelas ideias de progresso permanente, de melhoramento social e de avanço tecnológico imparável, contribuindo para a crença num futuro glorioso e triunfante. Emerge, pois, um horizonte otimismo utópico e uma declarada euforia em torno do próprio conceito.

Foi neste contexto que se geraram as condições para o nascimento das principais utopias da modernidade, patentes nos distintos “ismos” que irão marcar a segunda metade do séc. XIX e grande parte do séc. XX - fascismo, comunismo, nacionalismo -, todos elas assentes, em grande parte, nas ideias de progresso humano e de aperfeiçoamento contínuo da ciência, da técnica, da moral e da política, e que teriam como objectivo último a transformação sistémica da sociedade, preconizando mesmo, em alguns casos, a criação de uma “nova humanidade”.

O termo utopia tornou-se, contudo, e progressivamente, sinónimo de supressão da liberdade individual, em nome de realizações coletivas ou de ideais gerais, como o de ordem ou de igualdade, mas também de lirismo e fracasso, o que marca, em simultâneo, o início da destituição do conceito da sua potência crítica e da sua validade prática.

Se a concepção de utopia como algo impossível de ser concretizado, mas desejável, está próxima da proposta de More, já o esvaziamento da sua capacidade crítica dita um afastamento do seu significado original. Neste cenário, as distopias acabaram por tomar a função crítica que outrora tinha pertencido às utopias, surgindo, inclusive, em vários casos, como uma espécie de ficções agónicas de algumas utopias elevadas ao paroxismo.

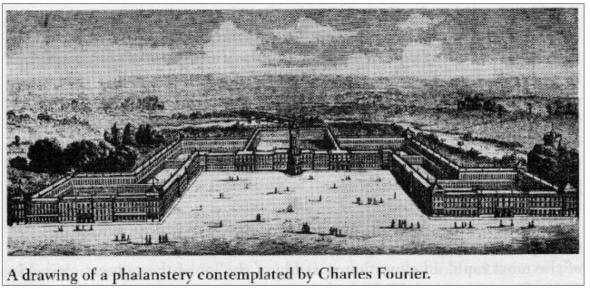

Falanstério idealizado por Charles Fourier 1772-1837

Falanstério idealizado por Charles Fourier 1772-1837

O termo distopia manteve-se adormecido e só com o esmorecimento do conceito de utopia, a partir dos anos 50 do último século, é que as distopias lentamente foram substituindo a utopia na sua função analítica do presente, assistindo-se, a partir dos anos 70, a uma explosão de narrativas distópicas, em particular no campo de ficção científica. Estas narrativas traziam-nos visões de sociedade pessimistas inscritas em futuro longínquos, refletindo vários desencantamentos, entre os quais os que decorriam dos avanços tecnológicos em curso. A partir daquela década as produções com características distópicas deixaram lentamente a literatura e passaram a fazer parte do discurso quotidiano. Mais do que um método operativo de construção e desconstrução de cenários possíveis, as distopias passaram a tomar conta do discurso comum, constituindo-se elas próprias como um sinónimo do real.

No momento presente o que consideramos relevante não é, portanto, a consciência de que estamos perante uma realidade distópica mas antes a resignação a essa realidade. Esta abdicação advém, como sugere Fredric Jameson (2007), de um sistema que proclama a sua eternidade e a incapacidade de se imaginarem alternativas. Nas suas palavras, “não é a presença de um inimigo, mas a convicção universal não apenas que esta tendência é irreversível, mas que as alternativas históricas ao capitalismo se revelaram inviáveis e impossíveis, e de que nenhum outro sistema socioecónomico é concebível, muito menos possível na prática” (Jameson, 2007: xii).

Neste contexto, e ainda segundo o autor, o presente suspenso e sem historicidade, de uma humanidade que não consegue elaborar o seu próprio passado nem imaginar um futuro diferente daquele que se encontra plasmado no próprio presente, constitui, paradoxalmente, a situação histórica propícia para o fortalecimento dos impulsos utópicos. Para ele, “é precisamente no período em que a ideia de mudança é definida dogmaticamente como indesejável e/ou impossível que a recuperação do conceito de Utopia deve acontecer” (Jameson, 2007:231). Podemos assim afirmar que Jameson resgata assim a função primordial da utopia, a saber, a “sua possível função política em sociedades que parecem ter-se tornado incapazes de imaginar ou conceber uma transformação qualitativa radical, isto é, o advento de uma função social distinta do capitalismo” (Oliveira, 2008:95).

Neste novo contexto, a utopia já não se traduziria, porém, num programa político específico e concreto, característico dos modelos utópicos da modernidade, assumiria sim uma outra configuração convergente com as matrizes do pensamento atual. Se a modernidade se caraterizava pela crença na verdade, alcançável pela razão, assim como na linearidade histórica rumo ao progresso e ao futuro, a ruptura com estas crenças abre caminho para um novo período da sociedade pós-industrial onde emergem valores menos fechados e categorizantes. A coexistência de elementos contraditórios, resultantes de temporalidades diferentes, que caracteriza a hipermodernidade, ofusca a linha do tempo, inviabilizando-nos igualmente a criação de percursos claramente delineáveis, assim como a emergência de visões de futuro.

É neste quadro, que Franco “Bifo” Berardi (2017a) considera uma nova conceptualização do porvir, que denomina de “Futurabilidade”, constituída por uma indeterminação e pluralidade de futuros. Segundo este autor, é a partir da substituição da ideia “de que há um futuro que se materializará como a vida real do amanhã, pela ideia de que existem muitos futuros contidos no presente estado do mundo e na actual arquitectura da mente social” (Berardi, 2017b:238) que o futuro poderá, doravante, ser conceptualizado.

Num primeiro momento, Bifo parte do reenquadramento do significado do par utopia/distopia. Se, de acordo com o seu étimo, utopia é um lugar que não existe mas que gostaríamos de criar, e distopia o lugar onde nunca gostaríamos de viver, e que procuramos evitar, ambas as palavras, assim como a dicotomia a que conduzem, operam como uma espécie de armadilha conceptual à qual se propõe renunciar: nos seus próprios termos, “se dedicamos os nossos esforços à implementação da utopia, somos vistos como sonhadores irrealistas (e auto-iludidos) que querem migrar para um sítio que fica em lado nenhum; se denunciamos o devir distópico da realidade atual, somos acusados de promover uma espécie de pessimismo que conduz à desgraça” (ibid,: 237). O que Bifo defende, na realidade, é que presente e futuro são já distópicos: “distopia é simplesmente o lugar onde já estamos e onde é provável que passemos o resto das nossas vidas (…) e é o futuro mais plausível – o futuro mais provável, mais expectável e mais difícil de evitar” (ibid,: 237). Propõe, portanto, a permuta do termo “distopia” pela expressão “futuro provável” e, na mesma linha de raciocínio, a substituição da palavra “utopia” pela de “possibilidade”. A associação da palavra utopia a lugar ideal mas inexistente representaria, nada mais, nada menos, do que uma forma hipócrita de o poder autorizar a utopia enquanto sonho “desde que os (…) sonhos não subvertam a opressão actual” (ibid: 238), não se constituindo, desta forma, como alternativa ao modelo vigente.

Assim sendo, existem, para Bifo, muitos futuros contidos no presente. A Futurabilidade, poderá refletir-se no horizonte sob duas formas: uma é o simples desenrolar das tendências que operam no presente, o futuro provável (a distopia) que é assustador; outra é o futuro possível (utopia) que está inscrito no presente, sendo este plural e indeterminado, estando igualmente contido “fora da esfera da imaginação utópica, mas que somos incapazes de distinguir, de fazer emergir do nevoeiro e dos miasmas da condição actual” (ibid,: 238).

Desta forma, segundo Bifo, não carecemos, tanto, de uma utopia, necessitamos sim de uma visão desenredante que nos permita concretizar as possibilidades inscritas no presente, por ora dominadas por uma enovelada percepção hegemónica, e que através dessa mesma visão nos sejam facultadas vias que nos permitam escapar à distopia vigente.

Ver a galeria Zomia da autora.

Referências Bibliográficas:

Berardi, F. (2017a). Futurability: The age of impotence and the horizon of possibility. Edições Verso. London & New York.

Berardi, F. (2017b). Mapa de Futurabilidade: Reenquadrando o par conceptual utopia/ distopia. Em: P. Gadanho, J. Laia e S. Ventura (eds.), Utopia/ dystopia a paradigm shift in art and architecture. Fundação EDP & Mousse Publishing. Lisboa.

Daumal, R. (1992). O monte análogo. Vega. Lisboa.

Jameson, F. (2007). Archaeologies of the future: the desire called utopia and other science fictions. Verso. London: New York.

Oliveira, M. M. S. (2008). A persistência do mesmo na inquietude turbulenta do mundo: Fredric Jameson e o ocaso da história na pós-modernidade: a utopia depois do fim da história. Tese de mestrado em Serviço Social. Escola de serviço Social – CFCH: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 136 pp.

Scott, J. C. (2009). The art of not being governed: an anarchist history of upland southeast asia. Yale University Press. New Haven & London.