Música e lusotropicalismo na Luanda colonial tardia

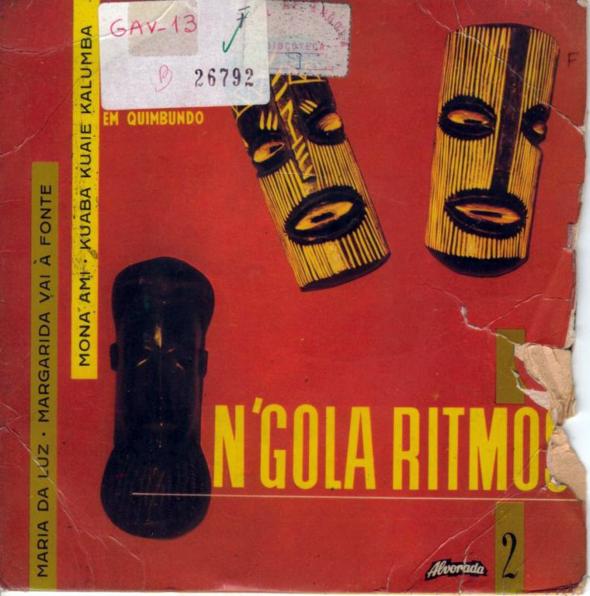

Nos meados dos anos 50, a banda Ngola Ritmos actuou no Teatro Nacional, situado na baixa de Luanda. O nome da sala refere-se, claro, à nação portuguesa, que abarcava Angola como seu território ultramarino. Não se tratava de um colonialismo protector, mas antes de uma possessão feroz disfarçada de um discurso lusotropicalista. O folclore angolano, que os Ngola Ritmos representavam, serviu para encapsular e representar a diferença, tornando exótico o que era uma diferença cultural potencialmente explosiva. A nação portuguesa reduzia assim a especificidade angolana a uma demonstração da sua própria capacidade de adaptação aos trópicos. No entanto, quando os Ngola Ritmos cantaram naquela noite no Teatro Nacional, o apresentador re-inscreveu a divisão entre o musseque e a baixa, africanos e portugueses, pondo a nu a fantasia lusotropicalista.

Quando apresentou a banda, anunciou também os nomes das músicas que iriam tocar. Leu as traduções dos nomes de quimbundo para português, que lhe tinham sido entregues.

Zé Maria dos Santos dos Ngola Ritmos conta o que aconteceu naquele dia: “havia uma música que se chamava ‘Ngongo Jami’. Na altura chamávamos-lhe ‘Ngongo Jami’ – o meu sofrimento – e o apresentador disse ‘ bom, não o meu sofrimento, o deles’ – quando nos apresentou. Mas assim mesmo: ‘não meu, deles’”

Zé Maria sentiu-se obviamente ofendido pela atitude condescendente do apresentador. A gafe deste expressava sem rodeios o racismo, a privação económica e a ausência de representação política ou de direitos, sentida de forma subtil pela maioria dos angolanos a viver nos musseques. Os habitantes do musseque diriam “o meu sofrimento, sim, mas também o nosso”.

A música, na Angola colonial, era escrita na dor, em privado, e torná-la pública era torná-la colectiva. O som e talvez até o processo, atraíam os brancos e no ínicio dos anos 70, num revirar irónico da narrativa lusotropicalista, muitos foram até aos musseques para ouvir os Ngola Ritmos e outras bandas populares. Afinal, era a música angolana e os africanos que produziam a cultura, tãp cosmopolita como africana, que atraía as audiências europeias.

Como esta anedota evidencia, o contexto e a localização estão na base da interpretação da música. As letras eram apenas um dos elementos das canções, que os angolanos a viver nos musseques e por todo o país achavam atraente. Entre meados dos anos 50 e o início dos 70, escritores de canções e músicos exploravam as limitações da vida sob o jugo colonial, enquanto punham as pessoas dançar.

Como esta anedota evidencia, o contexto e a localização estão na base da interpretação da música. As letras eram apenas um dos elementos das canções, que os angolanos a viver nos musseques e por todo o país achavam atraente. Entre meados dos anos 50 e o início dos 70, escritores de canções e músicos exploravam as limitações da vida sob o jugo colonial, enquanto punham as pessoas dançar.

Nas minhas entrevistas e conversas com angolanos, disseram-me muitas vezes que o que ocupava a atenção das pessoas neste período eram as preocupações quotidianas: as relações familiares e sociais, a educação, fazer dinheiro suficiente para alimentar a família e manter a dignidade debaixo de condições sócio-económicas dificeis. Na música, os músicos interpretavam, recriavam e transformavam esse mundo. Carlos Pimentel lembra-se das letras assim:

“a nossa música estava orientada para os problemas que sentíamos, o sofrimento que sentíamos. Mas não tocávamos porque éramos políticos, não, mas porque vivíamos aquela realidade e víamos que as pessoas que moravam nos musseques, viviam mal e porcamente. Então cantávamos sobre a nossa amargura em quimbundo e eles não sabiam. Até dizíamos mal deles, e eles não sabiam!”

Pimentel enfatiza que a política era orgânica à situação. Na sua maioria, os músicos com intenções políticas não decidiram cantar para passar uma mensagem ou fazer um manifesto político. Os músicos cantava sobre o que sabiam e o que viam. Debaixo das condições da exploração colonial, isso era político, porque os impedimentos às aspirações das pessoas e as dificuldades que sofriam, eram muitas vezes criadas pelo estado colonial e os seus lacaios.

Pimentel nota que, ao cantarem em Kimbundo e outras línguas locais, os músicos podiam criticar o sistema colonial português e os seus representantes. Era nesse sentido que a música “passava uma mensagem” e figurava como local de resistência. Mas as letras não eram apenas uma maneira de dizer “não”, tal como descrito por Amadeu Amorim, membro dos Ngola Ritmos.

As letras e a música eram também sobre dizer “sim”: afirmando e produzindo uma angolanidade e, no processo, demarcando um espaço cultural forjado e produzido em clubes gerido por e propriedade de africanos, em festivais de música, no vestuário, na dança e nas atitudes. As letras não espelhavam simplesmente a vida quotidiana ou uma consciência nacionalista; interpretavam a primeira e criavam a última. Quando Teta Lando entoou: “Um assobio meu é para esquecer as minhas tristezas”, estava a ecoar o estilo e o som da música tradicional (lamentos lentos conotados com uma espécie de fatalismo), a comentar o colonialismo (porque a linguagem em que o cantou foi a do colonizador) e a incitar ao sentimento nacionalista (como me contou Albina Assis ao lembrar-se desta música: “toda a gente sabia que a fonte da tristeza dele era o assassinato do pai pelos portugueses”).

Ao reflectir sobre a vida quotidiana, os músicos tornavam colectivo e transformavam o sofrimento individual e a desgraça em entretenimento público: pathos tornou-se ethos. As canções que continham críticas sociais apontavam tanto à ordem colonial como à sociedade do musseque. Críticas ao alcoolismo, ao endividamento e às mulheres de moral duvidosa, apontavam indirectamente o dedo ao colonialismo mas também denotavam as lutas sobre os contornos morais da nação que nascia. Dado a maioria dos músicos e compositores serem homens jovens, as relações destes com as mulheres aparecem muitas vezes nas canções. As dinâmicas do género na vida social do musseque de Luanda, eram em parte construídas e negociadas nas letras. No final dos anos 60 e princípio dos 70, o público ouvia frequentemente letras que, em louvor ou condenação, falavam sobre as mulheres. Amores perdidos, achados, frustados e maculados foram o tema de centenas de canções. As histórias de amor também podiam conter críticias políticas, como na canção “Chofer de praça”. Ao mesmo tempo, o género romântico foi um elemento característico da música cosmopolita, pois a música estrangeira que tocava nas festas e na rádio era composta sobretudo por canções de amor.

As músicas eram cantadas em línguas diferentes: kimbundo, kikoango, umbundu (as línguas dos três maiores grupo étnicos), em português, ou numa mistura entre o kimbundo e o português e, ocasionalmente, apareciam palavras ou frases em francês, inglês ou espanhol. Muitos músicos começaram a imitar as estrelas estrangeiras (desde Otis Redding e James Brown a Charles Aznavour) como parte do seu repertório e educação musical, uma espécie de degrau no caminho para a criação de um som local, com ressonância internacional.

As músicas eram cantadas em línguas diferentes: kimbundo, kikoango, umbundu (as línguas dos três maiores grupo étnicos), em português, ou numa mistura entre o kimbundo e o português e, ocasionalmente, apareciam palavras ou frases em francês, inglês ou espanhol. Muitos músicos começaram a imitar as estrelas estrangeiras (desde Otis Redding e James Brown a Charles Aznavour) como parte do seu repertório e educação musical, uma espécie de degrau no caminho para a criação de um som local, com ressonância internacional.

No final dos anos 60 e inícios dos 70, surgiram algumas bandas de rock (os Rocks, os the 5 Kings e os Kriptons) mas não alcançaram a mesma aclamação pública do semba. A música era cantada em quase todas as línguas angolanas locais, sendo que o kimbundo predominava. Porque Luanda era a capital colonial e o lugar onde a presença do colono foi mais longa e intensa, no início do séc. XX o kimbundu não era falado pela maioria das elites urbanas.

Na verdade, muitos músicos aprenderam kimbundo já adultos e usavam-no apenas na música, não em conversação. Desta forma, em Luanda e mesmo por toda Angola, o Kimbundu, mais que outras línguas, simbolizava simultaneamente a vida fora da cidade e a negação violenta, pelo decreto colonial, da cultura africana. O Kimbundo podia ter uma especificidade regional, mas a sua negação pelas autoridades coloniais, que o denegriam como “a linguagem dos cães”, ressoava por todo o território. A nova música urbana angolana tornou-se uma espécie de língua franca, na qual a linguagem em que se cantava era menos importante do que o facto de esta falar de uma cultura partilhada que era urbana, africana, cosmopolita e ainda vibrante com os ritmos da vida e os sons do mundo rural.

Cantar em línguas locais levou à criação de um som novo e diferente. Os músicos usavam uma variedade de recursos nas suas composições e concertos – fábulas de diferentes grupo étnicos, canções cantadas em velórios ou rivalidades carnavalescas, guitarra ao estilo congolês, batidas de dança latino-americanas, instrumentos angolanos (como o dikanza e o kissange), cinema estrangeiro, moda europeia e americana, além das suas próprias experiências.

As implicações desta mistura, longe de simbolizarem uma crioulização lusotropical, mantiveram essa noção na cabeça. Coisas europeias (não apenas portuguesas) e latino-americanas – instrumentos, duração das músicas, temas românticos, modas – foram usadas para enfatizar coisas africanas – histórias locais, flora e fauna, parábolas, danças, linguagens – e assim criar coisas angolanas.

Como disse Jorge Macedo, ao descrever a música dos Ngola Ritmos e o estilo que se lhe seguiu, tocado nos musseques: “Os sons latino-americanos, gémeos dos ritmos africanos, alimentavam um clima de africanização.” Desta forma, as divisões instituídas pela regra colonial entre o tradicional e o moderno, o rural e o urbano, o branco e o negro, o musseque e a baixa, eram tocadas, desconstruídas e re-organizadas.

Como disse Jorge Macedo, ao descrever a música dos Ngola Ritmos e o estilo que se lhe seguiu, tocado nos musseques: “Os sons latino-americanos, gémeos dos ritmos africanos, alimentavam um clima de africanização.” Desta forma, as divisões instituídas pela regra colonial entre o tradicional e o moderno, o rural e o urbano, o branco e o negro, o musseque e a baixa, eram tocadas, desconstruídas e re-organizadas.