Ambundulando, tecendo biografias sobre o mapa da memória

uma análise e entrevista sobre a exposição de Januário Jano, com curadoria de Paula Nascimento e Suzana Souza no Centro Cultural Português – Instituto Camões, Luanda 26.07 – 19.08.2017

Alors oui,

Pour ne point rajouter à la douleur de L’Occident, je me dois d’être sans mémoire,

sans mémoire pour rappeler,

sans mémoire pour dire,

sans mémoire pour contester,

sans mémoire pour recréer,

mon passé n’a pas de bouche,

pas d’entendement,

pas de songe.

(…)

Murs de la mémoire avec les matériaux de l’oubli…

Raharimanana, Des Ruines.1

I

Mponda

Por entre as folhas dos panos amarrados à volta da cintura da avó, morou uma bolsa de lã recheada de memórias. Era um acervo ambulante de vivências familiares, testemunha dos ventos dos tempos. Dizem – com palavras mais bonitas – que um povo que não conhece a sua história passeia um pouco perdido pelo presente; tropeça demais sem saber porquê, a caminho do futuro. As avós sabem-no, por isso também guardam as coisas.

Januário era um dos netos. Em criança, era observador assíduo. Crescendo, tornou-se arquivista de mnemónicos: recolhia lembranças soltas e fazia recortes de memórias colectivas. Em plena busca pelos específicos, também encontrou bilhetes esquecidos numa música de Belita Palma e episódios de um antigamente colonial num conto de Uanhenga Xitu, assim como as pessoas que bocejam diante dos monólogos transcritos nos livros de história, buscam nas linhas de ficção ou nas letras das canções, formas alternativas de se narrarem acontecimentos e pedaços de biografias.

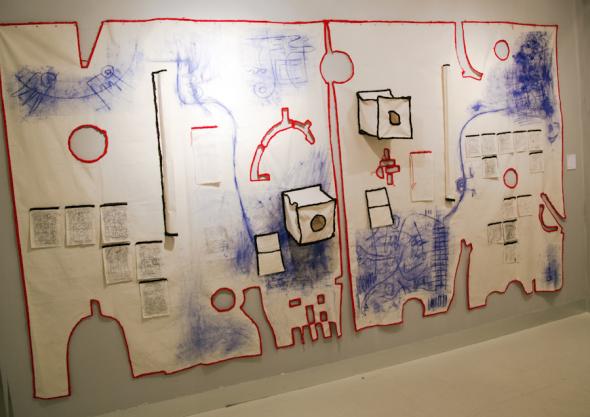

Para vos contar o início da caminhada que é Ambundulando, seria preciso partir pelo fim da exposição, onde a última peça nos estende o imaginário da mponda, a bolsa lã. Elevada em 3D para posar na vertical, dela se tirou quase tudo: retratos desenhados e riscados em folhas de algodão; capítulos rascunhados no quase-relevo de um lápis repassado a azul; nos contornos e bocados carcomidos do tecido, a linha vermelha passa. De longe, tudo parece uma maquete de estórias avulsas, onde pequenas casas, largos e buracos coabitam no mapa da memória.

Mponda

Mponda

II

Iniciação

As coisas começam no meio dos nossos, ritual de chegada ao mundo. Antes disso, tudo tem o seu lugar ou quase, e em casa já moram um conjunto de peças dispostas com cuidado. A instalação Iniciação nos conta o aprendizado de conviver com o que existe. Na plataforma vestida de pó de carvão, sentam-se três cadeiras fabricadas especialmente para a exposição. Cada uma traz três pináculos que as promovem a assento de realeza, ou quase isso. Cada uma tem à sua frente um pote de farinha museke cheio até à borda.

Iniciação

Iniciação

Do tempo de lá remontam os aromas da farinha quente e o ritmo dos passos seguidos para tê-la prontinha. Se as três cadeiras pintam um quadro de família onde as sombras de Januario, sua mãe e seu pai ocupam o retrato; os potes, o pó de carvão e a sanga trazem com força a sua avó e o seu avô, agricultores que num antigamente colonial viviam nos Molenvos. Foi nessa zona rural dos arredores de Viana que cultivavam a mandioca e produziam fuba e farinha museke. Assim, ser Mussekele2 – como era o termo utilizado pelas suas avós e avôs – tem mais a ver com a vida do cultivo da terra no meio rural, sem no entanto descartar a noção mais popularizada que se refere à configuração urbana da Luanda sob dominação colonial portuguesa, onde a grande maioria da população negra e mestiça local era deslocada para as periferias de terra batida, à medida que o centro asfaltado se estendia para dar espaço a uma pequena população branca europeia.

Dicanga

Dicanga

Da sentada ressurgem momentos de convivência familiar em torno das épocas de colheita até à fase de torrefacção, universo retratado em Dicanga. Iniciação é a cerimónia de chegada onde se transmitem conhecimentos valiosos, segredos de família, de uma comunidade, de todo um povo, até.

III

Mussekele

Conta-me um pouco a tua biografia. Onde nasceste, onde cresceste? De onde são as pessoas que te criaram?

Januário: Nasci em Luanda, no bairro do Cazenga. Cresci por quase toda a cidade. Os meus pais nasceram cá, assim como as minhas avós e os meus avôs. As minhas avós e avôs vêm do Musseque de São Paulo, da Ilha de Luanda e do Musseque dos Mulenvos. Os meus pais nasceram no Rangel (Caputo, etc.), migraram para o Cazenga onde ficaram até aos dias de hoje. Fiz o ensino primário aqui em Luanda, e depois fui viver para o Namibe, onde fiz o ensino médio. Só depois regressei a Luanda, onde nunca perdi o contacto. Nos anos 90, fui viver em Lisboa, onde fiquei por 7 meses. Daí, fui a Londres e vivi por lá durante 16 anos. Só depois voltei para aqui.

Mussekele Cerimonial

Mussekele Cerimonial  Mussekele Cerimonial

Mussekele Cerimonial

Ambundulando é uma jornada onde o universo pessoal da infância dialoga com fragmentos de arquivos históricos e pedaços de memórias partilhadas por outras pessoas, sobretudo familiares. As obras Mussekele (Cerimonial 1 e 2) são duas séries de quatro fotografias que re-imaginam os rituais Ambundu de preparação para a passagem de criança ou adolescente à idade adulta, usando a cerimónia como metáfora que sublinha a importância do questionamento de referências históricas para avançar consciente no tempo. Em Cerimonial 1, enquanto o personagem da infância rascunha símbolos que o mantêm ligado ao passado, a sua vestimenta e postura segurando a catana catapulta-nos para capítulos da história do trabalho forçado.

Ambundulando refere-se à tua caminhada na exploração e pesquisa do que é entenderes o teu sentimento de pertença ao povo Ambundo. Certo?

Ambundular é mais do que andar à procura do ser; é um modo de vida em curso.

Fala-nos um pouco de todo o processo de pesquisa.

A pesquisa estendeu-se por mais de dois anos e meio, duração importante para todo um processo de descobertas que foram filtradas e direccionadas. Interessou-me trabalhar com referências de períodos menos agradáveis da nossa história como nação ou povos. Sendo o projecto todo quase um auto-retrato, é complexo descrever em poucas frases o que sou ou o que represento, sem olhar para a história e, com isso, para os vários períodos que constituem o processo de transformação que levou ao que somos hoje.

A exposição parece remeter mais para um trabalho de reconstrução da memória do que propriamente para um acervo de lembranças. O que implicou esse trabalho de reconstrução?

A reconstrução da memória é inevitável, mas o resultado desse mesmo trabalho passa por um conjunto de lembranças. Estas participam da construção de novas memórias, ou servem para activar memórias antigas. O trabalho de construção foi intensivo. Depois da pesquisa, houve a fase de seleção do material para suportes, observando como eles poderiam enquadrar a narrativa. Só depois veio o processo de construção em si, porque nunca trabalho de forma linear. Também foram preciso várias viagens em busca de material especifico e também para activar peças com base nos rituais dos povos Ambundo. Obviamente que esse trabalho deu lugar a várias colaborações.

Luanda é um dos centros urbanos de Angola onde a agenda colonial de assimilação social e cultural foi longa e pronunciada. Nós, tanto pessoas da minha geração como da tua, que nascemos ou crescemos aqui, raramente falamos da maneira como a assimilação repercutiu nas nossas noções de identidade e sobre a nossa forma de nos relacionarmos com a questão. Essa análise – da nossa parte – é raramente aprofundada, ou talvez atribuímos pouca importância ao quão necessária ela pode ser. É comum a idéia de “resgate de valores e costumes”, ou partirmos logo para pesquisas de símbolos e de significados, contornando o modo como, entre outras coisas, a colonização afectou as liberdade das distintas expressões culturais e sociais nos centros urbanos (e rurais também) o que inevitavelmente influencia o nosso entendimento de identidade e se reflecte nos questionamentos que temos. A exposição pode ser considerada um início de conversa?

O projecto parte do princípio que para cá chegar viemos de outras pessoas que tiveram vivências diferentes. A nossa geração é quase submissa aos contornos da modernidade. Isso deve-se a vários factores; desde o desenvolvimento das tecnologias ao contacto prematuro e quase permanente com outras culturas, às apropriações e às imposições. Para quem nasceu no período colonial, o caso da minha mãe e do meu pai, das minhas avós e avôs, acredito que não teve as mesmas ferramentas hoje ao nosso dispor e que teve muito menos acesso à informação. Para quem, como eles, esteve em contacto directo com aquelas realidades, claro que ficou afectado, e isso também faz daquelas pessoas o que são. Como estamos em constantes transformações, por vezes temos mesmo que olhar para as bases que nos constituem para podermos saber quem somos, donde viemos e aonde vamos. Isso às vezes leva-nos a visitar velhas memórias.

IV

Senhô

O capítulo sobre Assimilação doi. Que seja olhando para a sua institucionalização através do Estatuto de Indígena versus assimilado ou “cidadão” entre 1926 e 19613, como observando a sua projecção na agenda colonial desde o início, no exercício de formar memórias sociais ou de narrar passados, o capítulo doloroso é por vezes omitido, contornado ou mencionado sem as análises necessárias e conexões ao presente. Quando se fala em violência colonial, o capítulo doloroso encontra pouco espaço ao lado dos outros capítulos específicos sobre violência infligida no quadro da escravidão, do trabalho forçado e assalarizado ou dos capítulos sobre repressões às revoltas contra o regime colonial português. O exercício violento da assimilação – nos centros urbanos e não só – sobre as expressões socio-culturais, as noções de identidade, as expressões linguísticas e de linguagem e a sua participação na formação das construções socio-raciais e de classe, do racismo, da segregação do espaço e da exclusão social, carece de uma ligação aos traumas sociais pós-coloniais. Por isso também, o capítulo doloroso tornou-se um fantasma latente4. Cansativo é ter que justificar que o despertar do fantasma tem pouco a ver com a interpretação simplista de uma suposta reclamação de um espaço pré-colonial idealizado, como frequentemente lhe é atribuído; se relaciona antes com intenções plurais de se produzir conteúdo crítico para uma reflexão e desconstrução do presente, incluindo de facto esse capítulo história.

Senhô 01

Senhô 01 Senhô 01

Senhô 01

Em Senhô 01 e 02, a performance fotografada consegue reavivar narrativas. Tal como em Ilundu, o corpo torna-se o elemento de mediação entre a realidade e a ficção. O termo é apropriado para designar os verdadeiros “senhô” – avôs materno e paterno – aqui re-inseridos como sujeitos no enredo do antigamente colonial e no presente. Senhô 01 também complexifica a questão de identidade, colocando o lugar de nascença (de onde se vem) ao lado das migrações possíveis (aonde se vai), onde, desenvolvendo ou não um sentimento de pertença, acabamos sempre por levar pedaços de nós. Por outra, o retrato relembra as longas distâncias percorridas pelas mulheres negras e homens negros que no antigamente colonial se deslocavam entre as periferias urbanas e rurais e o centro da cidade; entre a capital e outras partes do país; ou simplesmente quem era trabalhador(a) forçad(a)o nas plantações e roças. O imaginário da peça também se teceu em torno da voz de Belita Palma, que também contou os caminhos da gente cansada.5

Na vestimenta e postura do personagem vestido de branco, relemos a trágica figura de Mestre Tamoda6, pela qual a assimilação é abordada através da questão da língua, onde sotaque afinado e tentativa de uso de linguagem polida, podem ser observados a partir da lente consciente dos traumas da colonização.

A problematização da questão da língua reinscreve-se na configuração da exposição, onde os títulos das peças em kimbundu ocupam o espaço sem a licença de legendas literais em português. Contrariamente à grande maioria de kaluandas da sua geração, Januario ainda cresceu no seio de uma família em que se falava Kimbundu. Mencionar esses pedaços de biografias importa, sobretudo num país onde o discurso dominante sobre a questão das línguas se prende teimosamente à idéia de que o pedido de conversa a respeito surge de uma simples nostalgia dos tempos de lá, ao invés de abordar com seriedade a importância política, social, económica e cultural do desenvolvimento das línguas em si; os seus papeis fundamentais na participação da produção de informação; e o trabalho de inclusão para a reflexão do mosaico que é o panorama linguístico nacional. Obviamente que esses assuntos estão intrinsecamente ligados a questões de identidade, sendo que levantam sérios questionamentos em termos de representatividade.

Ainda na roupa branca, somos chamadas à reflexão sobre o capítulo do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas levadas a partir de Angola, outro longo pedaço de história diluído por cá.

Senhô 02

Senhô 02  Senhô 02

Senhô 02

Em Senhô 01, o pano de fundo revela as arestas de um prédio escondido. Da Viana rural restam pedaços progressivamente engolidos por centros industriais e ‘centralidades’. Daqui nasce um questionamento do desenvolvimento urbano e da modernidade em si, em detrimento da preservação do antigo e, por extensão, da história e da memória.

Senhô 02 reacende memórias a partir de objectos abandonados e talvez, ao mesmo tempo, ri na cara do tal desenvolvimento urbano que há décadas sobrevive às custas da beleza do nome, escondendo o paradoxo da precariedade da vida na cidade.

Escapando ao nó perfeito dos pertences carregados, a vermelha linha de lã estabelece o ponto de ligação entre o passado e o presente, a realidade e a ficção. Visível mas discreta em Senhô, e em foco nas 24 peças que compõem a obra Ilundu, a linha une a heterogeneidade de partes soltas – tempos, energias, estórias autobiográficas e de outras pessoas – sem lhes tirar particularidades; um poder essencial para seguir em frente no longo caminho da construção e desconstrução de identidade.

Ilundu (uma de 24 imagens)

Ilundu (uma de 24 imagens)

Ambundulando é uma viagem circular que consegue aproximar-se de capítulos passados através de memórias pessoais e colectivas. Durante esse processo, algumas memórias cumprem o papel de lembrete histórico. Na mponda das avós moravam detalhes importantes, arquivos alheios, fotos de família e biografias situadas na linha da história de um tempo. A exposição resulta de uma seleção de alguns desses elementos; início de conversa para lá do conforto do interior de lã. Expostos, os detalhes importantes da mponda de família, cruzam-se no espaço e dialogam com as memórias e arquivos de outros indivíduos e famílias detentoras de pedaços da história, para assim preencherem os buracos, habitarem as casas e ocuparem os largos do mapa da memória colectiva.

- 1. Jean-Luc Raharimanana, Des Ruines (2013) Então sim, Para não acrescentar à dor do Ocidente, devo ser sem memória, sem memória para lembrar, sem memória para dizer, sem memória para contestar, sem memória para recriar, o meu passado não tem boca, não tem entendimento, não tem sonho. (…) Paredes da memória com o material do esquecimento… [Tradução minha]

- 2. Os dois “s” seguem a grafia escolhida para a exposição.

- 3. Ver Elizabeth Ceita Vera Cruz, O Estatuto do Indigenato e a Legalização da Discriminação na Colonização Portuguesa. O Caso Angola. (2005) e Maria da Conceição Neto, A República no seu estado colonial: combater a escravatura, estabelecer o «indigenato» (2010), disponível em https://lerhistoria.revues.org/1391?lang=fr

- 4. A terminologia “fantasma latente”, apropriada aqui, é tirada de um ensaio não publicado de Paula Nascimento, sobre a exposição Panorama de Mónica de Miranda publicado em publicado na Revista Contemporânea de Junho/Julho 2017. Disponívelm http://contemporanea.pt/Junho-Julho2017/59/

- 5. Ver Belita Palma, Caminhos do Mato.

- 6. Ver Uanhenga Xitu, “Mestre” Tamoda (1974)