À procura da nova arte africana nos anos 1960. Patrocínio e formação na década da euforia – Ulli Beier, Pancho Guedes e Julian Beinart

Na rede informal de mediadores, patronos ou mecenas que durante os anos 60 tiveram uma intervenção determinante nos domínios da formação de artistas e da sua divulgação1, o alemão Ulli Beier (n. 1922 - activo na Nigéria até 1967, depois na Papua Nova Guiné) ocupa o papel mais influente, para além de uma intensa acção nas áreas da literatura e da poesia oral africanas.

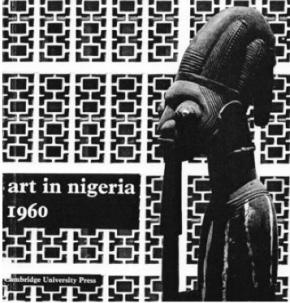

Em “Art in Nigeria 1960” (Cambridge University Press, 1960), Beier responde, no ano da independência, às alegações que preponderavam entre os apreciadores da “arte africana tradicional”, segundo as quais “África só produziu arte interessante enquanto a organização tribal estava intacta… Os artistas modernos africanos têm treino europeu e são maus, porque se limitam a copiar a Europa em vez de ‘se voltarem para as suas próprias tradições’”. Através de exemplos locais, Beier mostra que “a situação é bem mais complexa do que isso; que em África novas formas de arte evoluiram independentemente do ensino e da influência europeia; que a arte tradicional não morreu, como muita gente pensa; que ao artista intelectual africano não se pode simplesmente pedir para “voltar” às suas tradições…” (p. 4, “Introdução”). Inclui no mapa a actividade de artistas e arquitectos europeus na Nigéria, com o argumento de que não se pode descrever a Escola de Paris ignorando os artistas não franceses. Todos os tópicos que se discutem ao longo da década, incluindo a produção para turistas (a “arte de aeroporto”, segundo F. McEwen) aí comparecem de um modo mais operacional que teórico, com a eficácia daí decorrente.

Em “Art in Nigeria 1960” (Cambridge University Press, 1960), Beier responde, no ano da independência, às alegações que preponderavam entre os apreciadores da “arte africana tradicional”, segundo as quais “África só produziu arte interessante enquanto a organização tribal estava intacta… Os artistas modernos africanos têm treino europeu e são maus, porque se limitam a copiar a Europa em vez de ‘se voltarem para as suas próprias tradições’”. Através de exemplos locais, Beier mostra que “a situação é bem mais complexa do que isso; que em África novas formas de arte evoluiram independentemente do ensino e da influência europeia; que a arte tradicional não morreu, como muita gente pensa; que ao artista intelectual africano não se pode simplesmente pedir para “voltar” às suas tradições…” (p. 4, “Introdução”). Inclui no mapa a actividade de artistas e arquitectos europeus na Nigéria, com o argumento de que não se pode descrever a Escola de Paris ignorando os artistas não franceses. Todos os tópicos que se discutem ao longo da década, incluindo a produção para turistas (a “arte de aeroporto”, segundo F. McEwen) aí comparecem de um modo mais operacional que teórico, com a eficácia daí decorrente.

Depois de ter escrito sobre Malangatana em 1962, com o apoio de Dori e Pancho Guedes e de um relato autobiográfico do próprio (na revista Black Orpheus, nº 10), Julian Beinart publicou o ensaio Visual Education for Emerging Cultures: The African Opportunity, no volume “The Education of Vision”, o primeiro dos seis da série “Vision + Value” (Nova Iorque, ed. George Braziller, 1965)2. Era uma influente antologia dirigida pelo emigrante húngaro Gyorgy Kepes, professor da Nova Bauhaus de Chicago, que por essa altura criava o Center for Advanced Visual Studies do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O destino desse texto era em especial o contexto ocidental da reflexão sobre ensino artístico, arte e design.

Ao contrário do contexto da África francófona, onde dominou o interesse pela criação literária e uma concepção de negritude que passava pela apropriação mais ou menos conflitual da modernidade europeia, alguns mediadores situados mais a sul interrogavam a evolução possível das culturas locais e das grandes tradições artísticas próprias, com independência da subordinação aos modelos europeus de modernidade, que quanto à situação das artes visuais e não só eram vistos de modo crítico. No quadro da morte inevitável da arte tribal própria da sociedade tradicional - mesmo na via da sua cópia turística -, procuravam-se sem qualquer essencialismo nativista (nos casos de Beier, Guedes e Beinart) novas formas populares e espontâneas de produção artística, e também sofisticadas formas sincréticas, no caso da “síntese natural” proposta na Escola de Zaria por Uche Okeke.

“Entre os que sucedem ao artista religioso da tribo, há jovens que tentam afirmar uma existência artística nova sem no entanto renunciar ao seu passado. Para eles, o novo quadro de referência pós-tribal, um patrocínio internacional, e o novo leque de técnicas e ideias são aceites como fazendo parte do desafio lançado hoje a todos os artistas; mas, ao contrário de muitos outros, eles beneficiam de uma herança que está ainda muito próxima”, escreve Beinart (p. 192). Ibrahim el Salahi, sudanês formado na Europa, e o referido Uche Okeke, na Nigéria, trabalham num contexto moderno para um público internacional e inspiram-se nas suas culturas de origem. Além de Sidney Kumalo, escultor sul-africano sem formação oficial que participou na escola de Verão de Lourenço Marques, o caso mais exemplar volta a ser Malangatana: “Ele faz parte de uma geração de artistas que começam uma tradição preenchendo o fosso existente entre antigo e novo, campo e cidade, cultura e cultura” (p. 193). “As suas pinturas são interpretações de um modo de vida em que o misticismo e a fantasia desempenham um grande papel funcional. Ainda que exista a tentação de dizer que os quadros são surrealistas, a sua visão é directa e real, ao contrário do jogo intelectual que está presente em numerosos pintores surrealistas europeus” (pp. 192-3).

Trata-se nesse texto de identificar “os primeiros resultados concretos de uma transição”, para equacionar o futuro do ensino das arte visuais em África, “cujo primeiro objectivo deveria ser a continuação e o alargamento de uma forte tradição popular” - “esse ensino procuraria descobrir que tradições de um povo subsistem quando o seu ambiente muda” (p. 194). É uma orientação que incorpora um olhar crítico sobre a academização da arte europeia dos anos 50 (entre a crise dos realismos e a sistematização das abstracções informal, expressionista, lírica ou geométrica), que acompanha a ruptura plural do movimento Cobra, o interesse por Dubuffet e a Art Brut e a busca das “figurações outras”, as quais chegariam com a Arte Pop (outra opção pelo popular e a cultura “baixa”, a low culture). De facto, interessava tanto descobrir práticas viáveis e inovadoras em África como aparecer de modo próprio no contexto internacional, com sucede com a obra pessoal de uma Georgina Beier ou de Pancho Guedes. O “juízo intuitivo”, “a visão intuitiva” de que falava William Fagg, estaria “virtualmente ausente da arte moderna” - “os africanos podem ainda preservá-la” (citado por Beinart, p. 200).

Para Beinart, tratava-se de encontrar a força criativa que estava na origem da arte tradicional, reconhecida como uma capacidade inata que se adaptava às novas circunstâncias, e a qual podia surgir como uma nova arte popular (já diferente da da tribo), produzida para um proletariado urbano por artistas anónimos, que encontram caminhos para a sua criatividade nas novas necessidades sociais e nos novos meios (pág. 187). “Todo o ensino das artes visuais em África deve acomodar-se à dicotomia aparente entre os usos tradicionais e as fontes exteriores novas” (p. 194).

A procura da arte popular (desde a escultura em cimento às tabuletas comerciais), e em especial das práticas de pintura mural, é então um interesse comum a Beier, Guedes e Beinart. A atenção aos desenhos murais que resultaram da distribuição de tintas para embelezar as barracas do caniço de Lourenço Marques, em 1956, quando da visita presidencial, ou a decoração interior do Hotel Chuabo em Quelimane (projecto de Arménio Losa acompanhado e adaptado pelo arq. Figueirinhas, em 1962)3, fazem parte da mesma sequência.

Beinart refere: “Uma outra maneira de permitir a uma forte tradição popular adaptar-se às novas ideias e técnicas aparece no trabalho feito por Pancho Guedes, arquitecto e pintor português, com habitantes de Moçambique, relativamente pouco instruídos. Guedes, que foi atraído pela habilidade espontânea desta gente, mantém um atelier de arquitectura apenas com pessoas que ele próprio formou. No seu pátio trabalham um escultor em madeira que descobriu num estaleiro, um pedreiro que faz pinturas murais, o pintor Malangatana, criados que desenham e, desde há pouco, um costureiro que faz bordados. Guedes pede a alguns que trabalhem com ele sobre os seus projectos pessoais, e o volume e a qualidade da produção não só testemunham as suas faculdades de criação e de inspiração, como mostram que um trabalho de equipe deste tipo pode ser frutuoso e que esta técnica do atelier pode ser um método pedagógico muito válido em África” (p. 194).

Beinart refere: “Uma outra maneira de permitir a uma forte tradição popular adaptar-se às novas ideias e técnicas aparece no trabalho feito por Pancho Guedes, arquitecto e pintor português, com habitantes de Moçambique, relativamente pouco instruídos. Guedes, que foi atraído pela habilidade espontânea desta gente, mantém um atelier de arquitectura apenas com pessoas que ele próprio formou. No seu pátio trabalham um escultor em madeira que descobriu num estaleiro, um pedreiro que faz pinturas murais, o pintor Malangatana, criados que desenham e, desde há pouco, um costureiro que faz bordados. Guedes pede a alguns que trabalhem com ele sobre os seus projectos pessoais, e o volume e a qualidade da produção não só testemunham as suas faculdades de criação e de inspiração, como mostram que um trabalho de equipe deste tipo pode ser frutuoso e que esta técnica do atelier pode ser um método pedagógico muito válido em África” (p. 194).

As outras quatro escolas de Verão que Beinart orientou em vários lugares depois da experiência de Lourenço Marques “eram primariamente dirigidas a artistas já praticantes e a professores de arte. O seu propósito era arrancar as pessoas das suas atitudes convencionais”, dirá Ulli Beier no livro de 1968 (p. 105). Segundo Beinart, as duas “escolas” de 1961 em Lourenço Marques e Ibadan, dirigidas a estudantes que possuiam já uma certa formação – em geral estudantes de arquitectura, e a artistas e professores de arte no segundo caso, tinham “oferecido limitadas ocasiões de experimentação, mas forneceram indicações sobre o que podia ser feito” (p. 195) “O objectivo desses cursos era criar, durante um breve período, um ambiente de total libertação e de trabalho intenso, onde alguns jovens de quadros diferentes e de nível de formação mais ou menos elevado, podiam encontrar soluções pessoais para os problemas propostos” (p. 196).

Extracto de Havia muitas pessoas a pairar à volta, in “As Áfricas de Pancho Guedes”, ed. CML/Sextante, catálogo que acompanha a exposição com o mesmo nome comissariada por Alexandre Pomar, e organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, no Mercado de Santa Clara (Lisboa), de 17 de Dezembro de 2010 a 8 de Março de 2011.

- 1. ‘A década das independências, 1955-65, viu aumentar a interacção entre artistas africanos, especialmente no interior do continente. Vários factores tornaram esses contactos possíveis, mas os três mais significativos foram a criação de escolas de arte, o trabalho de vários expatriados, e a consciencialização política e cultural promovida pelos apóstolos do Pan-Africanismo, Pan-Arabismo e Negritude’, in Chika Okeke, ‘Modern African Art’, in The Short Century: Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994, 2001, p. 32. O autor repete adiante a versão de que Amâncio Guedes ‘organizou workshops informais para jovens artistas’ (p. 34). O mesmo catálogo inclui um importante relato auto-referencial de Ulli Beier, ‘A Moment of Hope: Cultural Developments in Nigeria before the First Military Coup’, pp. 45-49. Ver para uma excelente primeira abordagem, Sidney Littlefield Kasfir, Contemporary African Art, Thames and Hudson, 1999.

- 2. Existe tradução em francês, ‘Enseignement visuel pour des cultures naissantes: l’opportunité africaine’, in ‘Education de la Vision’, Bibliotheque de synthèses, 1967, Ed. de la Connaissance, Bruxelles.

- 3. Estes e outros casos são também referidos por Jorge Dias e Margot Dias, em ‘A Arte Popular em Portugal - Ilhas Adjacentes e Ultramar’, ed. Verbo, Lisboa 1968 a 1975, pp. 153, 161.