Sobre escrevivências, fronteiras e ficar Odara

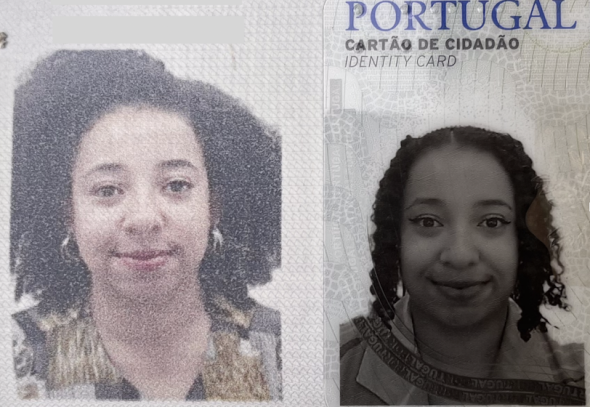

Onze da manhã e escrevo dos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto. Uma pavoa me observa de longe, com seu filhote ao lado, ecoando um som agudo em sinal de protesto. Não sei pelo que ela protesta, mas estou solidária. Antes de aqui chegar, passei pelo Palacete das Pestanas para dar o último passo simbólico da minha trajetória migrante que começou há sete anos: levantar o meu passaporte português, o documento que faltava para selar os dois lados do Atlântico. A pessoa que me atende é a mesma que fez todo o procedimento, e me reconhece, dizendo: “ah, afinal aceitaram a sua foto!”. Repasso a cena na memória: eu e o meu afro solto, tentando encaixar na fotografia oficial, enquanto a atendente me instrui, aflita, a colocar o cabelo assim ou assado, pra trás, pro lado, mais pra trás, “porque é muito volume e não sei se vai dar jeito”. Eu rio desconcertada e respondo: “sim, afinal aceitaram”.

— Mas aqui no cartão de cidadão é que tava bom, olha… assim tava bonito.— ela insiste.

Fotografias de arquivo pessoal, do lado esquerdo, a foto do passaporte onde estou com o cabelo solto, do lado direito, a foto do cartão de cidadão onde o cabelo está texturizado com tranças, e parcialmente preso.

Fotografias de arquivo pessoal, do lado esquerdo, a foto do passaporte onde estou com o cabelo solto, do lado direito, a foto do cartão de cidadão onde o cabelo está texturizado com tranças, e parcialmente preso.

Hoje, nesse texto, inspirada por Mila (Esse Cabelo, de Djaimilia Pereira de Almeida), por Conceição Evaristo, por Carolina Maria de Jesus, e por muitas outras mulheres, faço uma escrevivência sobre “o que é ser uma jovem negra brasileira migrante investigadora em Portugal hoje, de acordo comigo”. Porque acredito que falar sobre as nossas experiências pessoais é uma tecnologia de sobrevivência e um exercício de libertação e de inscrição de um novo mundo, mais heterogêneo, mas também porque é o que me apetece escrever hoje. E escrever sobre o que nos apetece, também como diz Djaimilia, é de “um privilégio, uma coragem extraordinária”.

Se eu tivesse habilidade para tal, gostava de fazer um filme com episódios da minha vida no Porto. Não precisaria nem voltar aos sete anos da primeira travessia, podiam ser apenas as últimas sete semanas. Também não sei que tipo de filme, mas gosto de pensar, do alto da minha arrogância, que seria um desses bons para estar na programação do Cinema Trindade ou Batalha, em vez dos que se vendem aos milhares nas salas dos Cinemas Nos.

Pois bem: façamos um exercício de efabulação, fantasiando a cronologia real, com apreensão dos fatos, e comecemos por um domingo.

Naquele domingo, fui ao parque com meu companheiro e a Clara (a cadela), falar sobre tudo e nada, estar mais perto da natureza, deixar o tempo passar lento enquanto tentava evitar a ansiedade típica do domingo à tarde, muito conhecida por aqueles que são… basicamente, trabalhadores. No caminho, olhares intrigados nos acompanham pela rua, tentando digerir - penso eu - o nosso corpo-arquivo que mixa afros, dreadlocks, uma figura “masculina” de saia colorida e uma figura “feminina” de calças largas. Acho graça, especialmente às senhoras e senhores que já não se sentem obrigados a disfarçar o espanto.

No regresso a casa, passei no Continente do Campo 24 de Agosto. Ando na região sempre tensa e alerta, ativando o modo “centro de São Paulo” no meu corpo e mente. É de se esperar: há poucas semanas, pessoas migrantes sofreram uma tentativa de assassinato por membros de um grupo de extrema-direita já conhecido da cidade. Não foi o primeiro (e sabemos que não será o último), mas a escalada de violência e ousadia dos criminosos aumentou o nível de alerta para qualquer pessoa que se parece comigo, ou fala a minha língua. Ao menos, as ruas também falam e os grafites não me deixam achar que estou sozinha.

Fotografia de arquivo pessoal, de uma parede no Porto. Há pixos com várias inscrições, em laranja, '1143', por cima, em preto, lê-se '312' e 'Fuck Nazis' e em vermelho '25 de Abril sempre', um símbolo comunista e a letra A num círculo, em referência ao anarquismo

Fotografia de arquivo pessoal, de uma parede no Porto. Há pixos com várias inscrições, em laranja, '1143', por cima, em preto, lê-se '312' e 'Fuck Nazis' e em vermelho '25 de Abril sempre', um símbolo comunista e a letra A num círculo, em referência ao anarquismo

À saída do mercado, uma senhora expunha suas pinturas e me abordou com um quadro na mão, perguntando se podia contribuir para a sua arte. Com um sorriso envergonhado, respondi que no momento não podia. Ao que ouço: “Por que é sempre os brasileiros se recusam a me ajudar? Incrível, são os que menos compram, por que fazem isso? Quando é com franceses, americanos, até mesmo venezuelanos, eles sempre me ajudam!”. O misto de choque e raiva não me permitiu formular uma resposta apropriada, pelo que o meu sorriso envergonhado travestiu-se de indignação, e saí caminhando incrédula pela calçada. Depois, fiquei pensando nas camadas da minha identidade que estão sempre numa encruzilhada e são acionadas dependendo da pessoa, do local, do serviço, da cidade, da hora do dia ou da noite, “e se eu tivesse falado inglês com ela? e se nem tivesse falado?!”. Ando aprendendo com Gloria Anzaldúa como existir na fronteira e, embora me falte a prática para lidar com uma portuguesa xenófoba à saída do mercado, tenho tentado não deixar “o sangue coagular na caneta”.

Teve também aquela segunda-feira que acordei às 4h30 com cheiro de fumaça. Levantei assustada à procura de fogo pela casa, mas entendi que o problema era maior quando vi o céu acinzentado pela janela. Foi um dia que o Norte acordou laranja e vermelho, e tive de recuperar as máscaras FFP2 do fundo do armário. Os grupos de WhatsApp inundaram-se cedo com notícias e pedidos de ajuda, e as fotos da natureza morta e de gentes desesperadas espelhavam as notícias de queimadas no Brasil. O Regimento de Sapadores Bombeiros que fica ao lado de casa estava estranhamento silencioso, sem homens gritando números em uníssono ou anúncios aleatórios de moradas num alto-falante. O que fica depois do fogo? Que regeneração é possível quando a terra queima, mas pouca gente escuta?

Numa terça-feira, comecei o dia trabalhando num artigo sobre as diferenças dos discursos nos média alternativos e mainstream em Portugal. O caso para exemplo comparativo é o da Cláudia Simões, e conforme o dia passa torna-se um exercício demasiado doloroso ver o seu rosto desfigurado pela violência policial revitimizado em tantas dezenas de notícias. Um show de sadismo mediático. Percebo que um dos poucos canais de comunicação onde se pode ouvir, literalmente, a voz de Cláudia, é no Afrolis: não à toa criado e gerido por pessoas negras e migrantes. Penso na música do rapper Emicida que diz “tudo que nóis tem é nóis”, e na importância de ocuparmos o ecossistema mediático com as nossas próprias iniciativas, demandas e vozes. Um pôster do jornalista Mário Domingues me encara desde a parede.

Fotografia de arquivo pessoal de uma estante com livros e decorações do lado esquerdo, e do lado direito um poster com uma ilustração de Mario Domingues (1899 - 1977), escritor, jornalista e ativista negro (entre outras ocupações), figura incontornável do panorama mediático e literário português no início do século XX.

Fotografia de arquivo pessoal de uma estante com livros e decorações do lado esquerdo, e do lado direito um poster com uma ilustração de Mario Domingues (1899 - 1977), escritor, jornalista e ativista negro (entre outras ocupações), figura incontornável do panorama mediático e literário português no início do século XX.

Mais à tardinha, um amigo pede socorro: dois colegas brasileiros trabalhadores da Casa Odara foram agredidos por homens brancos portugueses no centro do Porto, ao som de insultos xenófobos. Em poucos minutos, somos vários em frente à Casa, um espaço fundado por pessoas migrantes, brasileiras, racializadas que, desde 2023, vem sendo também um quilombo urbano onde podemos criar e partilhar cultura negra, e sentirmo-nos acolhidos. A minha identidade ativista e comunicadora entra em ação, e ajudo no contato com jornalistas e divulgação do vídeo da agressão. Juntos, também mobilizamos uma manifestação através das redes sociais. No dia seguinte, quarta, quase uma centena de pessoas enfrentou a chuva para ficarem, solidárias, em frente à Casa Odara. Aglutinados ali, debaixo de capas e guarda-chuvas, abraços molhados tornaram-se combustível para seguir na luta, e a presença intimidante da polícia não nos impediu de cantar Caetano Veloso a plenos pulmões: “Deixa eu cantar, que é p’ro mundo ficar Odara…”.

Numa quinta-feira, vou ao Queer Porto. Uma conversa íntima entre Adrienne Rich e Dionne Brand à volta de uma mesa de cozinha, torna-se uma conversa íntima entre Hilda de Paulo e Geanine Escobar no palco intimista do Cinema Batalha. São quatro mulheres que têm muito a dizer, e eu muito a ouvir. Dionne conta a primeira vez que ouviu falar de comunismo, foi quando seu tio entrou num barco de pesca em Trindade e Tobago e foi ver com os próprios olhos a Revolução Cubana, encantado com a personalidade de Fidel Castro. Hilda partilha que uma vez foi corrigida por uma mulher branca portuguesa ao usar a expressão “letramento”, que “não era usada em Portugal”. A resposta, hilária e inspiradora, fez-me pensar em novas formas de lidar com “Karens” à saída do mercado: “é usada em Portugal, sim, por mim”.

Numa sexta, logo ao acordar, meu corpo e mente gritam por descanso. Respondi: “passa amanhã!”, e recomecei o trabalho em frente ao computador. À noite, o rapper brasileiro Criolo trouxe o bairro onde cresci, Grajaú, na periferia de São Paulo, até à Casa da Música. Reuni a energia que me restava e fui ao encontro da toada. Em meio a rimas exorcizantes, senti que podia finalmente chorar. No meio do show, em cima do palco, DJ Dan Dan levanta o punho e chama “Casa Odara!”. Um vínculo poderoso de resistência enlaça todas as pessoas que, de repente, voltaram melodicamente aos versos de Caetano.

Num sábado qualquer, apenas existo. E isso parece revolucionário o bastante.

Letreiro em neon obra da artista visual Mônica Ventura com a frase de autoria da escritora e ativista Juliana Borges 'Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário'.

Letreiro em neon obra da artista visual Mônica Ventura com a frase de autoria da escritora e ativista Juliana Borges 'Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário'.

Escreviver também é revolucionário. Se no atual mundo crononormativo neoliberal, até o ócio deve ser criativo, eu, hoje, nesse pequeno espaço-tempo de emoções e palavras, me permito ser contramoderna. Analógica, talvez um pouco anacrônica, errática e desconcertada, tudo faz parte. Não quero saber do fim do mundo, e talvez nem do futuro. Recuso, sempre que possível, ser alimento de inteligência artificial. O agora bate à minha porta com sua brutalidade colonial e só posso recorrer a mim própria e à intelectualidade orgânica dos meus (salve, Nêgo Bispo!). Aqui, nesse mesmo jardim onde há 90 anos a Primeira Exposição Colonial Portuguesa plantava mais uma farsa, ainda hoje sustentada, eu escrevivo. Escrevivo enquanto recuso a exotização do olhar do outro e abro a minha cauda de subjetividades - colorida e complexa - como um pavão a proteger o seu território íntimo - e nem preciso ser macho para tal.

Ser uma jovem migrante brasileira negra investigadora em Portugal é resistir à destituição do meu potencial singular e complexo, quando a lógica colonial insiste em me cristalizar em identidades marcadas para morrer. É tentar equilibrar o aforismo gramsciano - pessimismo da razão e otimismo da vontade - numa fronteira cultural, social e política cujo agente de imigração não vai com a minha cara. Mas na escrevivência posso ser fronteiriça, posso ser tudo e nada, posso até abandonar esse texto sem uma lição que o valha. “A liberdade é uma luta constante”, continua a dizer Davis dentro da minha cabeça. Eu sei… mas também é preciso ficar Odara.

Com a confluência de

Afrolis. (2023). Rádio Arquivo Afrolis: Retratar e Educar. https://afrolis.pt/radio-arquivo-afrolis-retratar-e-educar/

Anzaldúa, Gloria. (1987). Borderlands/La Frontera: The New Mestiza

Davis, Angela. (2018). A liberdade é uma luta constante. Boitempo Editorial.

feminist vhs archive. (2021, Março 23). Adrienne Rich and Dionne Brand in Conversation . YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZXnhn4a43iQ&t=1172s

Moreira, Joana; Ventura, Diogo. (2024, setembro 28). Djaimilia Pereira de Almeida: “Ser uma escritora negra hoje é reclamar o meu direito ao gozo da escrita”. Observador.

https://observador.pt/especiais/djaimilia-pereira-de-almeida-ser-uma-escritora-negra-hoje-e-reclamar-o-meu-direito-ao-gozo-da-escrita/

Santos, Antônio Bispo dos. (2023) A terra dá, a terra quer. Ubu Editora/PISEAGRAMA.