Transferência de conhecimento tecnológico africano em Portugal durante a Modernidade: pessoas escravizadas e cultivo de arroz nos rios Tejo e Sado

As origens do cultivo de arroz nas margens dos rios Sado e Tejo e as mudanças agroecológicas e tecnológicas que o acompanharam não foram suficientemente estudadas até à data. Pouco se sabe sobre as fronteiras dinâmicas da água doce e salgada nesses rios, nomeadamente sobre a conversão de pântanos em arrozais e salinas, ou sobre o papel desempenhado por pessoas negras escravizadas e trazidas da África Ocidental para as margens do Sado e do Tejo.

Este artigo apresenta uma pesquisa exploratória sobre as ligações entre estas populações recém-chegadas – provenientes de regiões onde tais transformações eram comuns – e a produção de arroz entre os séculos XV e XVIII. Historiografias demasiado simplificadas têm (re)desprovido as pessoas escravizadas e os seus descendentes de qualquer papel histórico transformador; porém, alguns autores, como Judith Carney, Edda Fields-Black, Peter Wood e Daniel Littlefield, colocam o movimento de pessoas escravizadas da África Ocidental no centro de transferências tecnológicas e alterações agroecológicas associadas ao cultivo de arroz no continente americano. No lado europeu do Atlântico, esta linha de investigação não foi ainda desenvolvida. Propomos uma hipótese de pesquisa que procura superar a divisão colonial natureza-sociedade e o que tal implica de objetificação acrescida da pessoa negra escravizada, uma vez reduzida à sua condição metabólica. O nosso estudo contribui para uma abordagem crítica da história socioambiental do/a subalterno/a nas sociedades esclavagistas. A história largamente desconhecida do arroz no Sado e no Tejo está ligada à história por contar das pessoas negras escravizadas em Portugal. Este artigo oferece uma primeira formulação destas conexões.

Kebur (colheita do arroz) em Cubucaré, Tombali, Guiné-Bissau. foto de Joana Sousa

Kebur (colheita do arroz) em Cubucaré, Tombali, Guiné-Bissau. foto de Joana Sousa

INTRODUÇÃO

O rio Sado nasce nas serras que separam o Algarve do Alentejo e corre para norte, até Alcácer do Sal e Setúbal, onde desagua no Atlântico, depois de atravessar várias vilas e aldeias. O Tejo é um rio maior, o mais longo da Península Ibérica. Nasce em Espanha e desagua no Atlântico, junto a Lisboa, a norte do Sado. Ambos geram grandes planícies aluviais e estuários, nas margens dos quais se desenvolveram várias cidades durante o período Moderno. Pouco se sabe sobre o início da cultura de arroz nas margens destes dois rios ou sobre as transformações agroecológicas, tecnológicas e paisagísticas que terá implicado. A economia do sal recebeu maior atenção, mas os seus aspetos laborais e ecológicos foram pouco estudados [1]. Em particular, a história da fronteira entre água doce e salgada naqueles rios, da conversão de zonas húmidas em campos de arroz ou salinas, ou das formas de produção de arroz está por fazer. Além disso, o papel desempenhado por pessoas negras escravizadas, trazidas à força da África Ocidental, onde estas transformações e produtos eram comuns, não foi ainda investigado.

A maior parte da historiografia aceita a ideia de que o arroz esteve ausente da agricultura portuguesa entre os séculos XV e XVIII. Segundo estas perspetivas, o arroz teria sido introduzido na Península Ibérica durante o período árabe (séculos VIII-XII) e existiriam plantações de arroz durante o reinado de D. Dinis (1279-1325). Na primeira metade do século XVI registam-se parcos desenvolvimentos orizícolas no Tejo, seguidos por um vazio de cerca de 200 anos até que as plantações de arroz reaparecem timidamente na segunda metade do século XVIII. A cultura de arroz finalmente desponta em meados do século XIX, fomentada pelos primeiros capitalistas agrários portugueses no contexto das reformas liberais [2]. Esta cronologia tem sido porém desafiada. Jorge Custódio refere a existência de uma tradição de cultivo de sementes de arroz «rapado» e da «terra» nos séculos XV e XVI, e uma dieta baseada em arroz nos séculos seguintes, que sugerem práticas agrícolas locais «que foram persistindo com lógicas históricas, séries documentais e cartografia ainda não dominadas pelos historiadores» [3].

Entre finais do século XV e meados do seguinte, é conhecida a participação de pessoas escravizadas na extração de sal no estuário do Sado, junto a Setúbal, para onde eram enviadas durante o verão pelos seus donos, lavradores nas redondezas [4]. A presença de africanos/as escravizados/as em Lisboa e Setúbal, bem como nos campos agrícolas próximos e nas atividades estuarinas do Tejo e Sado, está bem documentada [5]. É portanto relevante perguntar: qual foi a contribuição destas pessoas para a produção de arroz no Sado e no Tejo entre os séculos XV e XVIII? A nossa hipótese de trabalho é que a história desconhecida do arroz nestas paisagens ribeirinhas está relacionada com a história pouco desenvolvida das pessoas negras escravizadas em Portugal.

Questões semelhantes foram colocadas em relação a outras regiões da bacia atlântica, no lado americano, que resultaram no quadro da tese que ficou conhecida como Black rice ou arroz negro. Judith Carney partiu do trabalho pioneiro dos historiadores Peter Wood e Daniel Littlefield, desenvolvendo uma história ampla da transferência de tecnologia das sociedades produtoras de arroz da costa da Senegâmbia para a Carolina do Sul, nos EUA modernos. No centro do seu argumento está uma transição precoce para um sistema de produção entremarés que se baseou em conhecimento (e sementes de arroz africano, Oryza glaberrima) trazido por africanos/as escravizados/as de regiões onde estes sistemas estavam há muito estabelecidos [6]. Dada a escassez de fontes documentais sobre o papel dos/as agricultores/as escravizados/as, dos quais não se conhecem registos escritos, Carney adotou uma «perspectiva geográfica» [7], que estabelece paralelos entre os dois lados do Atlântico em termos de sistemas de produção, adaptação a zonas húmidas, ferramentas agrícolas, processamento e preparação do arroz e vocabulário. Para mais, ela argumentou que «percepções europeias facciosas sobre os povos africanos e as suas capacidades» [8], enraizadas do final do século XVIII em diante, colocaram-nos «na retaguarda da história do arroz» [9].

Mais tarde, Carney irá alargar o seu argumento ao Brasil [10], parcialmente contestado pelo trabalho de Walter Hawthorne sobre o desenvolvimento das plantações de arroz nas capitanias portuguesas do Maranhão e Pará [11]. Na disputa sobre o papel atribuído por Carney às espécies de arroz asiático e africano, Hawthorne acrescentou várias espécies de arroz selvagem da América do Sul que eram recolhidas para consumo por indígenas, algo que ficou registado logo em 1500 por marinheiros portugueses na primeira viagem para o Brasil [12].

Seguiu-se um intenso debate, focado no trabalho de Carney, que arrastou a história do arroz para uma discussão rica sobre evidência histórica e metodologia [13]. A principal crítica provém de três co-autores que concluíram que «os escravos chegaram às Américas com certas habilidades, […] alguns deles partilharam ideias sobre o cultivo de arroz», mas «os produtores mantinham as rédeas do poder, tinham acesso ao capital, experimentavam ativamente, e no essencial tomavam as decisões» [14]. O preconceito ideológico destes autores foi notado por Midlo Hall [15] e Hawthorne [16], que consideraram as críticas à pesquisa de Carney, dita assente em evidências frágeis, paradoxais. Hawthorne pergunta se a evidência documental do trio de autores chega a ser «mais fiável do que a evidência que Carney obtém da “perspetiva geográfica”» e Hall acrescenta que «só porque algo não aparece num documento histórico, isso não quer dizer que não tenha acontecido» [17]. As incompatibilidades entre pesquisa documental e análise sincrónica foram há muito rejeitadas por Carlo Ginzburg [18]. Em face de temas mal documentados, e «para quem não queira resignar-se a escrever pela enésima vez a história dos vencedores», as fontes não documentais são «sondas» imprescindíveis para alcançar estratos de outro modo inacessíveis [19]. Além disso, as «lacunas» que se abrem na documentação e os casos raros em que se regista um certo «carácter dialógico» merecem atenção redobrada [20].

De facto, a escassez de arquivo sobre o cultivo de arroz no mundo transatlântico levou vários/as investigadores/as a recorrer a fontes e estratégias distintas em abordagens interdisciplinares inovadoras: linguística histórica comparada [21], estudos botânicos e biológicos [22], arqueologia agrícola e arqueobotânica [23], toponímia [24], culinária e outros legados culturais [25].

Estas histórias do arroz americano estão diretamente ligadas a Portugal. A nossa pesquisa preliminar sugere um quadrado atlântico de arroz, com trânsitos (de pessoas, sementes e conhecimento) entre quatro vértices: África Ocidental, Brasil, Carolina do Sul e Portugal. No entanto, é necessário incluir ainda, especialmente quando se trata de estudar as planícies aluviais e os estuários portugueses, a tradição mediterrânica do arroz e as rotas com o Oceano Índico. Neste sentido, foi recentemente proposta a integração das histórias do arroz nos oceanos Atlântico e Índico [26].

Existem apenas duas espécies de arroz domesticado no mundo dentre as 23 espécies reconhecidas do género Oryza, espalhadas por vários continentes. O. sativa foi primeiramente domesticada no Sudeste Asiático ou na China há cerca de 10 mil anos e está na origem das atuais variedades comerciais [27]. Estima-se que a O. glaberrima tenha sido domesticada na África Ocidental há 3 mil anos, nas planícies aluviais do vale do Níger [28]. Em 1500, os comerciantes portugueses conheciam ambas as espécies através do comércio com árabes, africanos negros, e europeus do sul, bem como com os povos do Oceano Índico [29]. Existe uma antiga tradição de arroz na Europa ligada a remotas origens asiáticas (o arroz «italiano» e «veneziano» [30], o arroz cultivado no sul de Espanha [31], o «arroz da terra» português [32]) e as novas ligações marítimas com a África Ocidental a partir do século XV e mais tarde com o Sudeste Asiático e a África Oriental. Muito provavelmente a espécie O. sativa foi introduzida na costa da Senegâmbia pelos portugueses logo a partir do século XVI [33]. O arroz torna-se um alimento global durante o século XVI, ainda que transacionado em quantidades inferiores às da economia americana de plantação de arroz que emerge no século XVIII [34]. O puzzle histórico não é simples.

Este artigo oferece uma primeira formulação da história do arroz nas bacias do Sado e do Tejo sob um regime de trabalho baseado na escravatura, estabelecendo um quadro para pesquisas futuras. O nosso trabalho baseia-se numa revisão bibliográfica extensiva e numa pesquisa de arquivo preliminar, focando-se nas interações entre transformação agroecológica, coprodução de conhecimento e escravatura.

COLMATAR OS VAZIOS: O ARROZ NO SADO E NO TEJO DO SÉCULO XV EM DIANTE

O arroz era um alimento comum em Lisboa nos séculos XVI, XVII e XVIII. Em 1551, um observador descreve a venda de arroz cozido pelas ruas da cidade. Ele contou 27 mulheres que cozinhavam arroz nas ruas, entre outras vendedoras de peixe frito, cuscuz, ameixas e doces [35]. Um ano mais tarde, outro cronista, João Brandão, descreveu «cinquenta mulheres, entre brancas e pretas, forras e cativas, que em amanhecendo saem na Ribeira com panelas grandes cheias de arroz […], apregoando» [36]. Em 1706, «as pretas que vendem milho, arroz e chicharros cozidos ao povo nas escadas do hospital do Rossio», em Lisboa, apresentaram uma petição ao rei, reivindicando o seu direito costumeiro («nesta posse desde que o mundo era mundo, por si e suas antepassadas») e queixando-se das perseguições e «violência que lhes faziam» os alcaides e corregedores [37]. Em 1697, a isenção de taxas aduaneiras sobre a compra de arroz pelo Hospital de Todos os Santos em Lisboa foi alargada de 14 para 20 quintais por ano (o quintal pesa cerca de 58 quilos) [38]. Os livros de cozinha das casas nobres confirmam a disseminação do arroz na cozinha portuguesa nos séculos XVI e XVII. O arroz aparece em várias receitas, tais como nos manjares brancos feitos com leite, ou servido a acompanhar borrego, frango ou peixe [39]. Já no século XVIII, um observador afirma que o arroz «está presente em todas as refeições» [40]. Todavia, comer arroz não é o mesmo que plantar arroz. Um cronista de meados do século XVII mostra não ter conhecimento do cultivo de arroz em Portugal ou então não o considerou digno de nota [41].

A meio do século XVI, Tejo acima, cultivava-se arroz nos pauis de Asseca, Muge e Ota, na região de Santarém. Um por cento da colheita anual destes campos alagadiços era entregue pelos rendeiros ao hospital da Castanheira, conforme estabelecido por decreto real em 1546, o que parece sugerir uma produção significativa [42]. Em 1562, outra propriedade real contígua ao paul de Muge foi arrendada por 30 anos para o cultivo de arroz e outros cereais [43]. Note-se ainda que um campo incluído no referido paul de Asseca foi registado em 1509 como Paul do Arroz, o que leva Maria Beirante a sugerir que o arroz seria aí cultivado desde pelo menos o final do século XV [44]. O cultivo de arroz nestas planícies aluviais do Tejo, a menos de 80 km de Lisboa, sugere uma zona de produção ligada ao fornecimento da capital (ver Figura 1). Em 1552, Brandão afirma que quantidades importantes de arroz entram na cidade todos os anos, «por mar e por terra» [45].

Mapa dos rios Sado e Tejo com identificação dos lugares referidos no texto. As cidades principais estão assinaladas por um ponto vermelho. Mapa elaborado por Catarina Leal.

Mapa dos rios Sado e Tejo com identificação dos lugares referidos no texto. As cidades principais estão assinaladas por um ponto vermelho. Mapa elaborado por Catarina Leal.

Muito antes do arroz negro ser uma tese conhecida, Beirante mostrou que Santarém, nas margens do Tejo, estabeleceu laços estreitos com a expansão marítima durante os séculos XV e XVI, em particular com o Golfo da Guiné, admitindo que embora o arroz de origem levantina fosse conhecido há muito tempo em Portugal, «a sua generalização só se fez a partir da variedade proveniente da Guiné» [46]. De facto, muito do arroz que chegou a Portugal entre os finais do século XV e os inícios do século XVI era O. glaberrima. Adquirido na costa da África Ocidental por colonos portugueses sediados em Cabo Verde, era enviado regularmente para Lisboa [47]. O embarque de arroz de Cabo Verde para o Brasil, durante os séculos XVI e XVII, está também amplamente documentado [48], bem como da Costa da Guiné para a Carolina do Sul, já nos finais do século XVII, em navios negreiros portugueses [49].

Estes dados demonstram o envio de O. glaberrima e, possivelmente, o seu cultivo em Portugal. Cartas de quitação do reinado de D. Manuel I (1495-1521) demonstram que tanto o arroz africano como o asiático chegavam aos portos portugueses. Os registos relativos a Cabo Verde de 1491-1493 mostram que o tesouro recebeu um quarto de todas as «caravelas que os moradores da dita [ilha] armaram pera Guiné per bem de seu privilégio», incluindo sobretudo «escravos», ouro e marfim, mas também 142 alqueires de arroz e milho (o alqueire corresponde a cerca de 13-14 litros) [50]. A Fortaleza de Santiago na cidade de Quíloa (na costa sudeste da atual Tanzânia) declarou 390 alqueires de arroz em 1505-06 [51].

No que se refere ao cultivo nas margens do Sado, os registos são omissos até ao ano de 1700. De acordo com os autores dos séculos XIX e XX, o arroz era recém-chegado à região. Em 1945, Orlando Ribeiro diz que o arroz é «entre nós de uso muito recente, divulgado apenas há um século» [52]. Em 1860, Andrade Corvo argumenta que na vasta maioria dos locais a cultura de arroz tem menos de 30 anos, tendo sido nalguns poucos sítios introduzida na segunda metade do século XVIII [53]. No entanto, os próprios dados do relatório de Corvo acabam por revelar uma história mais antiga. Um dos médicos de Alcácer do Sal citados declara que o cultivo de arroz data de há cem anos atrás, «ou antes para melhor me exprimir» [54]. Em duas paróquias rurais ribeirinhas próximas dali, Vale de Guizo e Palma, o início da cultura de arroz remonta a 1700 e 1720, respetivamente, de acordo com a informação dos padres paroquianos [55]. Segundo o referido médico, houve um período inicial em que o cultivo de arroz estava circunscrito a pequenas parcelas «cultivando-se […] com os habitantes», e um segundo período, a partir de 1830, em que «se empregavam mil homens que todos os anos vinham de fora», chegando aos três mil no momento em que escreve. «Na primeira época e ainda pela segunda era muito imperfeito o modo de recolher o arroz, e ignorava-se quase de todo o branqueamento; de sorte que muito sujo, mal branqueado e muito quebrado, este produto ficava tão inferior que por muito tempo não animou os capitalistas a empregarem neste género de indústria os capitais muito avultados que são precisos para bem se cultivar o arroz em alto ponto, e livrar os arrozais da invasão das marés» [56].

Em suma, existiam arrozais nas planícies aluviais e pauis do Tejo ao longo de todo o século XVI e, cerca de cem anos mais tarde, foram também descritos no Sado. Seriam culturas marginais, porém aparentemente persistentes. Que variedades de arroz eram estas e como seriam cultivadas? Será a descrição feita pelo médico de Alcácer do Sal de uma cultura antiga e de pequena escala, feita pelos habitantes, a chave que explica a desconsideração histórica do cultivo de arroz antes do século XVIII?

PESSOAS NEGRAS ESCRAVIZADAS NOS CAMPOS DO TEJO E SADO A PARTIR DO SÉCULO XV

Em 1444, um grupo de 235 pessoas foi raptado da costa africana e trazido para a Europa, desembarcando em Lagos, no Algarve. Este acontecimento é considerado um marco que assinala uma transição na história da escravatura: o início do tráfico de pessoas no Atlântico [57]. O envio forçado de africanos/as negros/as para Portugal continuou ao longo dos séculos seguintes até ao final do século XVIII. Didier Lahon estimou que mais de 400 mil pessoas entraram em Portugal na condição de escravizadas [58]. Portugal estava tão imerso no tráfico que «os escravos […] eram utilizados em quase todos os sectores da economia» [59]. No século XVI, em Évora, a maioria das pessoas escravizadas era propriedade da nobreza, aristocracia, governo e elites religiosas, mas também de profissionais liberais (advogados, médicos), comerciantes (ourives e sapateiros, entre outros) e agricultores (proprietários de terras, criadores de gado) [60]. A partir de 1512, a coroa faz de Lisboa o único porto autorizado para a importação de pessoas escravizadas, com exceção de Setúbal, na foz do Sado, e outros portos no Algarve [61].

A presença de pessoas negras escravizadas é relativamente fácil de detetar a partir do século XV, o que torna a escassa atenção prestada ao assunto pela historiografia portuguesa ainda mais problemática [62]. As primeiras referências a negras e negros em Lisboa aparecem em 1444, em Évora em 1466, em Almada em 1468, em Setúbal em 1475, em Vale do Zebro em 1489, em Santarém em 1461, e em Muge em 1528 [63]. Em 1550, aproximadamente 10% da população de Lisboa era negra, o que nos séculos XVII e XVIII pode ter chegado aos 15% [64]. Em 1535, um visitante estrangeiro em Évora declarou que em todos os lugares se podiam encontrar pessoas negras [65].

No que se refere ao Sado e Tejo, são muitas as evidências de uma forte presença de pessoas negras, tanto escravizadas como libertas, a partir do século XV. No século XVI, o registo de batismos nas regiões situadas nas bacias do Baixo Sado e Tejo mostra uma proporção de pessoas escravizadas entre 5,8% e 7,8%. Em 1570, o vigário de Santa Maria do Castelo em Alcácer do Sal foi várias vezes chamado para casar «escravos» e «libertos» [66].

Entre 1665 e 1761, durante cerca de cem anos, 46 rapazes e 60 raparigas foram batizados enquanto «escravos» em São Romão. Por volta do mesmo período, são referidos 12 «proprietários de escravos» (que detinham 23 pessoas escravizadas) nesta aldeia nas várzeas do Sado. Sabemos que dois deles eram lavradores e um outro padre. Durante a primeira metade do século XVIII os números aumentam, existiriam 48 «proprietários de escravos», dos quais sete eram mulheres, incluindo nove agricultores, um feitor, dois capitães e dois padres. O número total de pessoas escravizadas era de 117: 49 crianças, 52 mulheres e 16 homens [67]. Por fim, em 1801-1804, várias décadas após as primeiras leis abolicionistas em Portugal (1761 e 1773), dois «proprietários de escravos» são referidos na Casa Branca e em Porto Rei (São Romão) [68].

As irmandades católicas negras começaram a formar-se em Portugal logo no final do século XV, tendo desempenhado um papel importante na proteção e compra da liberdade dos seus irmãos e irmãs escravizadas, ocasionalmente contra a vontade dos proprietários [69]. A maioria destas irmandades prestava culto a Nossa Senhora do Rosário [70]. As Memórias Paroquiais de 1758 (inquéritos realizados por todo o país ao nível da paróquia) mostram que todas as paróquias de Alcácer do Sal, a que se somam todas as paróquias contíguas ao rio Sado e seus afluentes entre Alcácer e a aldeia de Alvalade, 80 km rio acima, veneravam Nossa Senhora do Rosário, representada em altar próprio na igreja paroquial. Em seis destas dez paróquias está também identificada uma irmandade dedicada ao seu culto [71]. Não podemos afirmar que todos os irmãos do Rosário eram negros ou «pardos», mas a coincidência é elevada no sul do país, como demonstrou Jorge Fonseca [72]. De facto, há um número notável de referências a irmandades de «Homens Pretos» na região do Sado entre os séculos XVI e XVIII. Existiam pelo menos três na cidade de Setúbal e quatro em Alcácer do Sal (na cidade e nas paróquias de Palma, Santa Susana e S. Martinho), algo que não se encontra em nenhuma outra parte do país, com exceção de Lisboa e do Porto. Em 1552, por exemplo, a irmandade da cidade de Alcácer contava com 827 confrades e confreiras. Outras quatro irmandades surgem na zona do Sado: Marateca (1661), Torrão (1594-1604), Messejana (1652-1722-1747) e Garvão (1766), as duas últimas já no Alto Sado [73]. Em Santa Susana, a irmandade foi criada numa data tardia, em 1796. Em relação às aldeias do Tejo, foram identificadas três irmandades negras em Samora Correia, Benavente e Muge [74].

Para descortinar o papel destas populações deslocadas no desenvolvimento do cultivo de arroz nas zonas de sapal e pântano devemos observar as ligações entre as suas origens, destinos e trabalho. Muitas das pessoas que chegavam a Portugal na condição de escravizadas eram provenientes das zonas costeiras da Senegâmbia, ou Alta Guiné, onde o cultivo entremarés de arroz, dito também de mangal, tinha sido desenvolvido e era uma prática agrícola extensa. Ao longo dos séculos XV e XVI, os proprietários de escravos preferiam pessoas da Senegâmbia, uma região que abrange o que é hoje o Senegal, a Gâmbia e a Guiné-Bissau [75]. Na primeira metade de quinhentos, cerca de 2000 pessoas escravizadas chegavam em cada ano a Lisboa provenientes desta região, embora posteriormente muitas tenham sido levadas para fora do país [76]. Nos últimos anos do tráfico de pessoas escravizadas para Portugal, entre 1756 e 1763, os registos da Casa da Índia em Lisboa indicam que 267 escravos (27% do total) foram trazidos de Cacheu [77], um porto na atual Guiné-Bissau, historicamente ligado tanto ao cultivo de arroz de mangal [78] como ao tráfico de pessoas [79]. Acrescente-se que três fugas de barco mal sucedidas de Setúbal e Lisboa, no período de 1554-1565, resultaram na incriminação de cinco wolof, ou jalofos, da Senegâmbia, que viviam na condição de escravos [80]. Em São Romão, Sado, os livros de batismo de 1665 a 1761 listam as origens de apenas três mulheres, todas mães: Lisboa, Jalofo e Angola [81].

Para mais, as pessoas provenientes destas regiões eram consideradas importantes para a extensão da força de trabalho nos campos e nos canais [82]. Chegadas a Portugal, eram conduzidas, entre outras tarefas, para a agricultura e pecuária nas zonas rurais, particularmente depois de 1470 [83]. Segundo José Tinhorão [84], o trabalho escravizado foi estabelecido nas zonas rurais em meados do século XV até finais do século XVII, tendo decrescido durante o século XVIII. No contexto particular do trabalho agrícola em ambientes costeiros e ribeirinhos, as pessoas vindas da Costa da Guiné eram consideradas importantes para o «desbravamento de terras e drenagem de pântanos» pelos tribunais de 1472-73, que solicitaram uma proibição de exportação das pessoas escravizadas dali provenientes. O rei recusou, mas ordenou que todas as pessoas trazidas da Guiné passassem obrigatoriamente por Portugal antes de serem embarcadas para outras regiões [85].

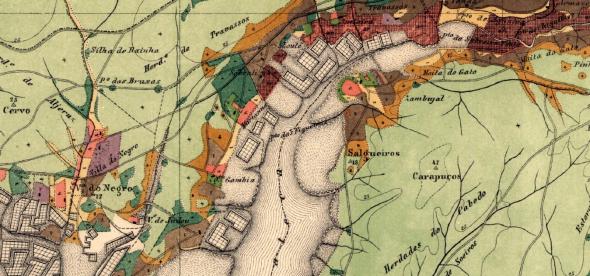

Por último, a toponímia é um recurso adicional que realça a continuidade da presença de pessoas negras, em particular em locais junto de zonas húmidas. Nas margens norte do estuário do Sado, não muito longe de Setúbal, a «Vila do Negro» está marcada num mapa agrícola dos finais do século XIX (Figura 2). A vila está rodeada de salinas e campos de arroz justapostos que se estendem pelo esteio e ribeira da Marateca. A menos de dois quilómetros de distância encontra-se a «Quinta da Gâmbia», também nas margens do estuário, topónimo que persiste até hoje. Noutras zonas no Baixo Sado, encontramos locais chamados «Mulatos», «Sesmaria dos Pretos» e «Fonte dos Negros» [86]. Junto ao estuário do Tejo, em Santa Iria de Azoia, perto da margem do rio, encontra-se o «Bairro do Cativo».

Pormenor da Carta Agrícola nº 159 de Gerardo Pery (escala 1/50.000) (dados recolhidos no período 1887-1890). As salinas são representadas por formas retangulares sobre uma quadrícula branca e os campos de arroz por uma malha fina sobre um fundo rosa (os cereais de sequeiro estão pintados a rosa sem a malha). As restantes colorações ao longo da margem do estuário são vinhas, pastagens e vários pomares, figo, amêndoa, alfarroba, citrinos e oliveiras. A localização desta zona no estuário do Sado está identificada na Figura 1, no local denominado Gâmbia.

Pormenor da Carta Agrícola nº 159 de Gerardo Pery (escala 1/50.000) (dados recolhidos no período 1887-1890). As salinas são representadas por formas retangulares sobre uma quadrícula branca e os campos de arroz por uma malha fina sobre um fundo rosa (os cereais de sequeiro estão pintados a rosa sem a malha). As restantes colorações ao longo da margem do estuário são vinhas, pastagens e vários pomares, figo, amêndoa, alfarroba, citrinos e oliveiras. A localização desta zona no estuário do Sado está identificada na Figura 1, no local denominado Gâmbia.

TRANSFORMAÇÕES AGROECOLÓGICAS NOS PÂNTANOS DOS RIOS SADO E TEJO

Os pântanos salgados ou salobros, conhecidos como sapais, são ambientes híbridos em constante mudança, permanentemente indefinidos e cíclicos, que são moldados pelos movimentos de água do mar e água doce. A transformação destes ambientes, específicos das paisagens estuarinas e planícies fluviais costeiras, para a extração de sal, produção de arroz e outras atividades agrícolas, exigiu um intenso trabalho manual, conhecimentos e técnicas singulares, cuja análise não pode ignorar a presença de pessoas da África Ocidental nas margens do Sado e do Tejo. O processo de conversão de pântanos salgados ou antigas salinas em terras agrícolas depende sobretudo do domínio do procedimento de dessalinização. No caso da conversão em campos de arroz, são necessários conhecimentos sobre variedades de arroz e a sua viabilidade, topografia, mobilização e tipos de solo, padrões climáticos e de marés, dinâmicas entre água doce e salgada. Em particular, é necessário erguer uma rede de represas, que intercete as marés e impeça a circulação de água salgada, integrada num sistema de valas de comunicação, que sirvam tanto para drenagem como para adução, assegurando a gestão da água doce e da água salgada.

A existência destas tecnologias nos estuários e rios costeiros da África Ocidental está bem documentada [87], onde o cultivo de arroz entremarés é mencionado nas primeiras descrições europeias da região [88]. O cultivo nestes ambientes é distinto daquele adotado nos cultivos em terras altas e água doce. Portanto, um conjunto de técnicas específicas para as águas salobras dos sapais terá sido importado ou então desenvolvido independentemente em Portugal. Atualmente, na Guiné-Bissau, a conversão de mangais, situados na zona de entremarés, em campos de arroz exige geralmente a construção de uma represa principal e vários canais de escoamento para o estuário, que permitem o bloqueio seletivo da água do mar, o escoamento da água doce e os processos iniciais de dessalinização. As valas e represas interiores são importantes para ajustar a distribuição de água e assegurar um escoamento eficaz do excesso de água. No entanto, características particulares das paisagens costeiras e ribeirinhas requerem desenvolvimentos específicos de forma a ajustar o nível de água, assegurar a fertilidade do solo, a gestão de ervas daninhas, entre outras. Isto implica a consulta de agricultores experientes na tecnologia orizícola em diferentes aldeias de modo a selecionar técnicas adequadas a cada sítio, capazes de responder a diferentes características biofísicas, condições meteorológicas adversas e/ou marés mais fortes [89].

De forma semelhante, o gradiente salino ao longo dos rios Sado e Tejo, as variedades de arroz a cultivar, a disponibilidade de água doce, bem como os tipos de solo e vegetação espontânea, exigiram muito provavelmente transformações tecnológicas específicas aos locais para uma adequada extração de sal e o cultivo de arroz de água doce ou de maré, ou de outras culturas.

A documentação sugere um primeiro período de cultivo em pauis próximos do Tejo, que foram desbravados e drenados por valas para o cultivo de cereais, incluindo o arroz. A determinada altura, as terras baixas destes terrenos alagadiços, regularmente inundadas pelas marés do Tejo, foram também cultivadas. O seu uso agrícola foi possível após a construção de diques e comportas que permitiam o escoamento da água doce em excesso ao mesmo tempo que bloqueavam a subida do rio salgado. Os pauis de Ota, Asseca e Muge parecem ter sido sujeitos a vários ciclos de investimento e inovação intercalados pelo abandono [90]. Em 1562, uma zona húmida no paul de Muge foi arrendada após ter sido abandonada por cerca de 20 anos. O sistema de drenagem estava arruinado e o terreno servia de refúgio a javalis e veados responsáveis por danos nas culturas das várzeas vizinhas [91]. Um engenheiro do século XVIII relata (em 1790) a degradação da infraestrutura hidráulica da Ota e Asseca, sublinhando de forma convincente a sua antiguidade. Ele descreve que a Ota foi «fechada» com «uma catarata, ou porta, não só contra as inundações do Alenquer, mas também para defesa contra o fluxo das marés. Esta porta chamada Adufa existe ainda e tem de largo dezanove palmos, largura muito moderada para tantas águas, e muito larga para a comodidade». Esta comporta sofreu numerosas transformações até à versão de 1790 que dispensa mão-de-obra regular, uma vez que oferece escoamento para as águas interiores e se fecha por si só aos primeiros efeitos das marés altas, de modo «que nunca as valas recebem outra água senão a que desce de cima» [92].

De todo o modo, existem diferenças consideráveis entre estas inovações que «defendem» solos agrícolas, alagados por águas doces, das «marés inimigas» e o cultivo de sapais estuarinos cobertos de lama salgada e plantas halófitas. Na segunda metade do século XVIII, o arroz era já plantado na margem sul do estuário do Sado: Casas Novas (1756), Montalvo (1786) e Torrinha (1788) [93]. E é plausível que o cultivo de arroz no início de setecentos nas ribeiras de Palma (1720) e Vale de Guizo (1700), ambas em áreas ainda sob a influência de marés salinas [94], represente uma primeira inovação [95]. Contudo, pouco se sabe sobre como e quando o arroz se estendeu aos sapais. «A maior parte dos terrenos que são hoje [1860] arrozais eram inevitavelmente pântanos de água salgada e doce do rio, e doce das nascentes e chuvas» [96]. Em 1860, o nosso médico de Alcácer explicou que os campos de arroz estuarinos foram «roubados às marés» através de uma extensa rede de diques de terra («marachões», «muros» e «cômoros») que intercetam a água salgada. Estes terrenos foram então nivelados numa superfície regular e, como estão abaixo do nível da maré alta, precisam de ser permanentemente «adoçados» com água doce para contrariar a entrada de sal [97].

A descrição do sistema de cultivo de arroz na Comporta (1808-1812), na margem esquerda do estuário do Sado, lança alguma luz sobre a forma como o cultivo de arroz em pauis drenados poderá ter avançado sobre o sapal. Mostra ainda uma ligação tecnológica entre o Tejo e o Sado. Em 1812 iniciaram-se grandes obras no paul da Comporta que desagua para o estuário. O objetivo era reabilitar o sistema de valas e comportas, e recuperar a rentável cultura de arroz do «tempo antigo». A quinta foi negligenciada após 1808, as valas estavam obstruídas, as comportas danificadas e o solo inundado durante todo o ano com água «podre». Além disso, o sistema de drenagem não tinha sido bem planeado (tem «hum grande hero») pois as comportas estavam «mais altas que o fundo das vallas». Portanto, canos de cantaria teriam de ser colocados três palmos abaixo de cada comporta para assegurar a drenagem completa do solo. Assim que o trabalho estivesse terminado e o primeiro rendimento de arroz obtido, o plano era prosseguir para o sapal contíguo ao paul e «lhe meter a agoa dose», assim obtendo outros ¾ de légua de culturas e pastagens. José António, que liderou as obras, foi chamado devido à sua experiência em Muge (ele «tem muito geito para isso»), onde geria as lezírias do antigo feitor da Comporta, o que sugere que a circulação de conhecimentos sobre plantação de arroz em pântano não era muito comum, requerendo saberes especializados [98].

A chegada e fixação de pessoas escravizadas provenientes dos enclaves de arroz de mangal e de extração de sal na África Ocidental pode ter sido oportuna e conveniente para o desenvolvimento da agricultura nos pântanos e margens dos rios Tejo e Sado. De facto, os problemas e soluções técnicas acima referidas são significativamente comuns na África Ocidental, nomeadamente, os desafios de gerir uma combinação de canalizações, comportas, represas e diques, e valas de drenagem interligadas de modo a controlar a água doce e salobra de uma forma propícia à agricultura.

O SÉCULO XVIII E ALÉM DELE: GRANDES MUDANÇAS

No século entre 1750 e 1850 houve uma clara expansão das culturas de arroz por todo o país, incluindo em regiões a norte do Tejo (por exemplo, os rios Lis e Mondego e o estuário de Aveiro). Em Alcácer do Sal, para além dos cinco locais assinalados onde o arroz surge no século XVIII, muitos outros foram relatados na primeira metade de oitocentos: nas primeiras duas décadas, as colheitas de arroz aparecem em 18 locais; na década de 1820, em um; na década de 1830, em quatro; na década de 1840, em 25; e na década de 1850, em seis [99]. A meio do século XIX, o arroz era cultivado ao longo de todo o Baixo Sado.

Em 1758, crescia arroz em Palma, num afluente que escoa para o estuário perto de Alcácer [100]. Junto a Vale de Guizo, existe um moinho construído por volta de 1780 que estava adaptado à moagem de arroz [101]. Estes dois locais, cujo início do arroz tinha sido sinalizado em 1700 e 1720, parecem representar os centros da origem do arroz no Sado. Em 1800, o cultivo de arroz era suficientemente controverso para justificar uma Memória científica sobre a relação entre os arrozais e a malária em Portugal [102]. Félix Brotero escreveu, em Flora Lusitanica, de 1804, que o arroz era cultivado perto de Montemor-o-Velho (lezírias do rio Mondego) e a sul do Tejo, em Sines, Grândola, Comporta e outros locais não identificados («et alibi») [103]. Por Sines e Grândola, Brotero refere-se provavelmente às lagoas costeiras de Santo André e Melides (onde, em 1860, se diz que o arroz começou em 1810) ou às paróquias interiores de Grândola que bordeiam o rio Sado (na década de 1850, todas as paróquias costeiras e ribeirinhas de Grândola cultivavam arroz) [104].

Este desenvolvimento acontece, aparentemente, como resultado colateral das políticas destinadas a fomentar a produção brasileira de arroz, que persistiram entre 1756 e, pelo menos, 1826. Durante cerca de 70 anos, o arroz do Brasil esteve isento de direitos aduaneiros, tendo em 1781 [105] sido acrescentada uma proibição de entrada de «arroz estrangeiro», isto é, produzido fora dos domínios portugueses, sobretudo arroz da Carolina do Sul transportado por mercadores ingleses. Em 1816, o mecanismo alfandegário explorado a partir de 1781 ficou inscrito na lei: o arroz estrangeiro (ou transportado por navios sem a bandeira portuguesa) não podia entrar em Portugal, enquanto o arroz brasileiro (e consequentemente também o arroz produzido em Portugal) não atingisse os 4800 reais por quintal em Lisboa. Assim que este valor fosse superado, o arroz estrangeiro podia ser descarregado e sujeito às respetivas taxas alfandegárias [106]. Em 1772, oficiais em Lisboa da Companhia de Grão Pará e Maranhão disseram que os portugueses consumiam mais de 8000 toneladas de arroz por ano [107].

No final do século XIX, Leite de Vasconcelos, um conhecido etnógrafo, visitou a região do Sado e escreveu sobre os/as afrodescendentes que ali viviam. Segundo ele, «parece que foi o marquês de Pombal quem tentou aclimá-la nos terrenos sazonaticos do Sado» [108]. A lenda de uma segunda vaga de migrantes africanos/as para a região do Sado e da sua suposta maior resistência à malária tem persistido desde então, sem documentos que a comprovem [109]. Talvez o etnógrafo estivesse a registar uma tradição oral mais antiga que parece perdurar na região [110], ou então ele próprio a criou. Facto histórico ou não (os documentos pombalinos são omissos a esse respeito), é uma imagem poderosa (um agrónomo do século XX chega a detalhar que Pombal «promoveu em Santa Margarida [do Sado] um ensaio de colonização com pretos» [111]) que parece derivar de desenvolvimentos concretos, ocorridos na segunda metade do século XVIII.

Em primeiro lugar, a escassez de mão-de-obra tornou-se uma preocupação central após a introdução das primeiras leis abolicionistas (em 1761 e 1773). De acordo com Pina Manique, Intendente-Geral da Polícia, três mil famílias chegaram das ilhas dos Açores em 1777 e anos seguintes, tendo sido repartidas pelas comarcas alentejanas. Em 1797, Manique proibiu a venda de pessoas escravizadas para fora de Portugal, devido à «falta de braços» crónica na agricultura e em Lisboa. Apenas «se empregão os Galegos, que faltando como digo, não sei aonde hei de recorrer para substituir os lugares delles» [112]. Na zona do Sado, perto de Setúbal, uma irmandade católica negra procurou utilizar a lei de 1773, «do Ventre Livre», num processo judicial datado de 1777-1781, de forma a libertar uma dúzia de pessoas escravizadas de terceira geração, mas a reivindicação foi rejeitada porque «os escravos […] no Alentejo são necessários para a cultura das terras» [113].

Bulanha di iagu salgadu (arrozal de água salgada) em Cubucaré, Tombali, Guiné-Bissau. foto de Joana Sousa

Bulanha di iagu salgadu (arrozal de água salgada) em Cubucaré, Tombali, Guiné-Bissau. foto de Joana Sousa

Em segundo lugar, considerava-se que as gentes dos pântanos e zonas húmidas tinham evoluído e se adaptado aos climas e ambientes considerados insalubres. Em 1778, o Conselho Ultramarino propôs que «degredados e casaes de gente que viviam ociosamente no reino» fossem enviados para Cabo Verde com o intuito de o povoar, em troca de terras, sementes e ferramentas agrícolas. Estas pessoas «deviam ser dos naturaes da Villa de Moura, Gollegã [no Tejo], Ribeira do Sado, Composta [Comporta] e de outras terras de clima semelhante ao d’estas ilhas» [114]. O médico de Alcácer (1860) parece confirmar esta conexão ao afirmar, em referência ao endemismo da malária, que «a tradição fez dar a esta terra a denominação de – Costa de África» [115]. Por fim, no século XVIII, uma irmandade de negros/as de Setúbal venerava São Benedito de Palermo, cuja imagem de santo negro era grandemente reverenciada pelas mulheres de Setúbal que lhe traziam inúmeras oferendas, confiando no seu poder contra as febres malignas [116].

Sobre esta rede de eventos e crenças populares, desenvolveu-se um discurso médico, geográfico e económico que atribuía uma maior resistência das pessoas negras à malária e que em 1860 está consolidado: «os trabalhos nos arrozais na América são executados pela raça negra, a qual, segundo se pode concluir das numerosas estatísticas das tropas auxiliares do exército inglês, é muito pouco sujeita às febres paludosas» [117]. Com a proibição da entrada de novas pessoas escravizadas em Portugal (1761) e a redução progressiva desta mão-de-obra (reforçada em 1773), a proletarização das pessoas negras livres através da racialização científica ganha forma. Segundo Lahon, houve uma entrada significativa de africanos/as livres em Portugal nas primeiras décadas do século XIX para preencher as funções anteriormente desempenhadas por pessoas escravizadas [118]. O quadro de relações entre produção de arroz, desenvolvimento médico, arregimentação laboral e divisão social foi estabelecido por Mónica Saavedra do final do século XIX em diante [119], o que parece ter um precedente direto na escassez de trabalhadores/as escravizados/as do final do século XVIII.

CONCLUSÕES: COPRODUÇÃO SOB ESCRAVATURA E PROLETARIZAÇÃO

As canções populares de Alcácer do Sal, transcritas no início do século XX, constituem memórias orais implícitas das realidades acima mencionadas. Nas palavras dos seus editores contemporâneos, «tantas vezes cantadas pelos nossos avós nas suas lides diárias como no labor no campo» [120]:

O Senhor dos Martyres, Lá nos olivaes,

Senhora Sant’Anna… No meio dos sapaes!

Tem seu lindo altar, Bem feito á romana!

No meio dos sapaes… Senhora a Sant’Anna!

O senhor dos Martyres, Lá da Carvalheira,

É o pae dos pretos, D´aquela ribeira.

S´nhor João da Costa, Quem lh´o diz sou eu!…

Se elle é pae dos pretos… Também elle é seu [121].

Os cancioneiros populares são provavelmente um dos poucos meios de acesso às vozes das pessoas escravizadas e de seus descendentes que se estabeleceram nestes rios. Nas canções acima, enquanto se evocam dois padroeiros, o cantor recorda a João da Costa, provavelmente um lavrador, que Jesus, o Senhor dos Mártires e Pai dos trabalhadores negros, é também seu Pai. Ele pode estar ainda a dizer, maliciosamente, que o próprio João da Costa não será tão branco como se imagina. Tanto Santa Ana, padroeira dos sapais, como o Senhor dos Mártires, padroeiro das negras e negros ribeirinhos, fazem parte de uma cosmologia popular que reúne negros, pântanos e sapais, e trabalho agrícola nas margens do Sado.

Este artigo apresenta uma hipótese de pesquisa que julgamos valer a pena aprofundar e desenvolver. Sustentámos relações entre a presença, vida social, conhecimento e trabalho das pessoas negras escravizadas e o desenvolvimento da agricultura em zonas húmidas, em particular o cultivo de arroz nos rios Sado e Tejo. Muitas vezes sujeitas às piores condições de vida, estas pessoas participaram fundamentalmente na produção destes lugares, especificamente no seu desenvolvimento cultural, ecológico e económico.

Embora não seja ainda possível conhecer a extensão desta contribuição, a documentação e as analogias encontradas reforçam a perceção de que o conhecimento sobre o arroz de entremarés da África Ocidental terá sido incorporado no cultivo de pântanos de água salgada em Portugal. Em particular, os decisivos dispositivos tecnológicos que permitem a gestão da água em ambientes pantanosos e a experiência (direta ou recebida dos antepassados) nestas tecnologias de muitos/as dos/as que trabalharam nas margens do Tejo e Sado, é um caminho de investigação que merece atenção.

Reconhecer o lugar da pessoa escravizada na produção de paisagens tecnológicas e agrícolas é relevante para a discussão sobre a coprodução de conhecimento em condições de exploração. Recusar a análise cuidadosa desta possibilidade significa a produção de história reproduzindo cegamente a divisão colonial natureza-sociedade que naturaliza o escravo pela desconsideração de qualquer agência para além do seu trabalho metabólico. Reconhecer o seu papel na origem de competências tecnológicas e conhecimento é um importante ponto de partida para novos percursos de investigação ao mesmo tempo que descoloniza a história.

Não será fácil encontrar fontes escritas que nomeiem explicitamente os conhecimentos e técnicas das pessoas escravizadas. Os/as negros/as do Tejo e do Sado permanecem reduzidos/as a um funcionalismo orgânico, como se o silêncio historiográfico legitimasse a sua ausência na história destes rios. A leitura transdisciplinar das escassas fontes disponíveis, cruzando abordagens de investigação ambiental e histórica, poderá aprofundar o debate sobre escravatura e arroz, expandindo-o ao sudoeste da Europa. A história que procuramos poderá ter ficado apenas registada nos socioambientes, transitórios e marginais, dos pauis e sapais. Para prosseguir estes esforços, e com base noutros estudos sobre o cultivo de arroz em contextos transatlânticos, defendemos que pesquisas arqueológicas (sistemas hidráulicos, ferramentas agrícolas, etc.), arqueobotânicas (sementes de arroz, substratos ancestrais, etc.), ou geofísicas (padrões de paisagem à superfície ou no subsolo) poderão colocar uma nova luz sobre o cultivo de arroz durante os séculos XV-XVIII e ajudar a formular novas questões sobre documentação inexplorada.

A exploração de novas metodologias com vista à recuperação do papel dos/as trabalhadores/as africanos/as escravizados/as na adoção do cultivo de arroz em zonas húmidas salgadas, em dois dos principais estuários portugueses, é uma contribuição regional para o debate sobre o Black rice e para as questões historiográficas que este suscita, bem como um primeiro esboço acerca do lugar, pouco estudado mas essencial, que Portugal ocupou na ancoragem dos circuitos de sementes de arroz e de conhecimento no quadrado atlântico do arroz e num âmbito mais vasto, que inclui as rotas do Mediterrâneo e do Oceano Índico.

******

Os/as autores/as contribuíram igualmente para a pesquisa, pelo que os nomes se apresentam por ordem alfabética. Deixamos um agradecimento especial a Catarina Leal pelo desenho da Figura 1, a Ana Naomi de Sousa pela revisão cuidada da escrita inglesa e, por fim, a Inês Monteiro pela tradução para português da presente versão. Agradecemos ainda aos dois revisores anónimos as suas contribuições críticas e detalhadas.

Este artigo foi publicado originalmente em inglês no n. 44 da revista científica Diacronie. Studi di Storia contemporânea, com acesso aberto aqui.

A pesquisa foi apoiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal): Financiamento Plurianual de I&D para unidades de investigação (CES-UC: UIDP/50012/2020 e NOVA IHC: UIDP/04209/2020) e bolsas individuais CEECIND/04424/2017 (para J.S.) e SFRH/BD/129171/2017 (para P.V.).

A tradução em português foi apoiada pelo BUALA.

Notas:

[1] RAU, Virgínia, Estudos sobre a história do sal português, Lisboa, Editorial Presença, 1984.

[2] SILVA, Manuel Vianna e, Elementos para a história do arroz em Portugal, Coimbra, Grémio Lavoura Beira Litoral, 1955, pp. 6-34, escreve que entre o reinado de D. Dinis e o século XVIII, a cultura de arroz, «por motivos desconhecidos, deixou de fazer-se no País.» No reinado de D. José I (1750-1777), «a antiga cultura» ressurge. Este enquadramento continua a ser citado em trabalhos recentes, nomeadamente: HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil: Culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600–1830, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 141. Evidência do cultivo de arroz no século XVI foi dada por GODINHO, Vitorino Magalhães, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, vol. II, Lisboa, Arcádia, 1965, p. 392, que menciona campos de arroz, em 1546, nos pauis de Ota, Asseca e Muge (Tejo). Recentemente, FREIRE, Dulce e LAINS, Pedro, An Agrarian History of Portugal, 1000-2000: Economic Development on the European Frontier, Leiden, Brill, 2017, pp. 85-86, 144, retomam estes dados sem acrescentos. Sobre o desenvolvimento do arroz no século XIX, ver CORVO, João de Andrade, Relatório sobre a cultura do arroz em Portugal e sua influência na saúde pública, Lisboa, Imprensa Nacional, 1860, e MARTINS, Conceição Andrade, «Opções económicas e influência política de uma família burguesa oitocentista: o caso de São Romão e José Maria dos Santos», Análise Social, 27, 2/1992, pp. 367-404.

[3] CUSTÓDIO, Jorge, «A Fábrica de descasque de arroz da Casa Cadaval. Património Industrial de Muge», Revista Cultural de Salvaterra de Magos, 3, 2016, pp. 167-220, pp. 174-176.

[4] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., A social history of black slaves and freedmen in Portugal, 1441-1555, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 58, 86, 124.

[5] Ibidem, pp. 47-61; TINHORÃO, José Ramos, Os Negros em Portugal: Uma Presença Silenciosa, Lisboa, Caminho, 2018, pp. 101-114 [ed. or.: Lisboa, Caminho, 1988]; FONSECA, Jorge, Escravos no Sul de Portugal: séculos XVI-XVII, Lisboa, Vulgata, 2002, pp. 26, 37, 77-81; ALCÂNTARA, Ana, ROLDÃO, Cristina, CRUZ, Carlos, «Visita à Setúbal negra (séc. XV-XVIII): Desocultar a história local através da educação não formal», Mediações, 7, 2/2019, pp. 66-85.

[6] CARNEY, Judith, Black rice: the African origins of rice cultivation in the Americas, Harvard University Press, 2001.

[7] Ibidem, p. 81. Sobre o método de Carney ver HAWTHORNE, Walter, «From “Black Rice” to “Brown”: Rethinking the History of Risiculture in the Seventeenth- and Eighteenth-Century Atlantic», The American historical review, 115, 1/2010, pp. 151-163.

[8] CARNEY, Judith, Black rice, cit., p. 29.

[9] Ibidem, p. 149.

[10] CARNEY, Judith, «‘With grains in her hair’: rice in colonial Brazil», Slavery & Abolition, 25, 1/2004, pp. 1- 27.

[11] HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., pp. 137-172.

[12] Ibidem, pp. 140-144.

[13] The American Historical Review : The Question of “Black Rice”, 115, 1/2010, pp. 123-171.

[14] ELTIS, David, MORGAN, Philip, RICHARDSON, David, «Agency and diaspora in Atlantic history: reassessing the African contribution to rice cultivation in the Americas», The American Historical Review, 112, 5/2007, pp. 1329-1358, p. 1357.

[15] HALL, Gwendolyn Midlo, «Africa and Africans in the African diaspora: the uses of relational databases», The American Historical Review, 115, 1/2010, pp. 136-150.

[16] HAWTHORNE, Walter, «From “Black Rice” to “Brown”», cit., pp. 151-163.

[17] Ibidem, p. 156; HALL, «Africa and Africans in the African diaspora», p. 139

[18] GINZBURG, Carlo, História nocturna: uma decifração do Sabat, Lisboa, Relógio D’Água, 1995, pp. 9-37 [ed. or.: Storia notturna: una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 1989].

[19] Ibidem, pp. 21, 28.

[20] Ibidem, pp. 21, 24.

[21] FIELDS-BLACK, Edda, Deep Roots: Rice Farmers in West Africa and the African Diaspora, Bloomington, Indiana University Press, 2008; FIELDS-BLACK, Edda, «Untangling the many roots of West African mangrove rice farming: Rice technology in the Rio Nunez region, earliest times to c. 1800», The Journal of African History, 49, 1/2008, pp. 1-21; CARNEY, Judith, Black rice, cit., pp. 93-97.

[22] FIELDS-BLACK, Edda, Deep Roots, cit., pp. 68-75, 137-160; Idem, «Untangling», cit., pp. 1-21.

[23] LINARES, Olga, «Shell middens of lower Casamance and problems of Diola protohistory», West African Journal of Archaeology, 1, 1971, pp. 23-54; FERGUSON, Leland, Uncommon Ground: Archaeology and Early African America, 1650-1800, Washington D.C., Smithsonian, 1992; CARNEY, Judith, Black rice, cit.

[24] CARNEY, Judith, Black rice, cit., pp. 175-176.

[25] HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., pp. 137-172; CARNEY, Judith, Black rice, cit.

[26] BRAY, Francesca, COCLANIS, Peter, FIELDS-BLACK, Edda, SCHÄFER, Dagmar (eds.), Rice: Global Networks and New Histories, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

[27] SHARMA, Shatanjiw Das, Rice: Origin, Antiquity and History, New York, CRC Press, 2010, pp. 1-17; HUANG, Xuehui et al., «A map of rice genome variation reveals the origin of cultivated rice», Nature, 490, 2012, pp. 497-503.

[28] WANG, Muhua et al., «The genome sequence of African rice (Oryza glaberrima) and evidence for independent domestication», Nature genetics, 46, 9/2014, pp. 982-988; CARNEY, Judith, Black rice, cit., pp. 31-49; FIELDS-BLACK, Edda, Deep Roots, cit.

[29] HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., p. 141; GODINHO, Vitorino Magalhães, op. cit., pp. 380-395. Na década de 1510, navios portugueses negociavam «muito arroz» no Sião (LOURIDO, Rui D’Ávila, «European trade between Macao and Siam, from its beginnings to 1663», Journal of the Siam Society, 84, 2/1996, pp. 75-101). Vários documentos comprovam o embarque de arroz no Oceano Índico para alimento das tripulações (arroz despenseiro ou de mantimento): e.g. ANTT, ref. PT/TT/CC/1/28/52 (1522).

[30] CAI, Xingxing et al., «The puzzle of Italian rice origin and evolution: determining genetic divergence and affinity of rice germplasm from Italy and Asia», PLoS One, 8, 11/2013; HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., p. 146.

[31] FARIA, Manuel Severim de, Notícias de Portugal, Discurso I, Lisboa, Off. Antonio Isidoro da Fonseca, 1740, p. 17 [ed. or.: Lisboa, Off. Craesbeeckiana, 1655]; SILVA, Manuel Vianna e, op. cit., pp. 6-7; SHARMA, Shatanjiw Das, Rice, cit., p. 346.

[32] CUSTÓDIO, Jorge, op. cit., p. 176.

[33] LINARES, Olga, «African rice (Oryza glaberrima): history and future potential», PNAS, 99, 25, 2002, pp. 16360-16365; ID., «From tidal swamp to inland valley: on the social organization of wet rice cultivation among the Diola of Senegal», Journal of the International African Institute, 51, 2/1981, pp. 557-595.

[34] BRAY, Francesca, Introduction: Global Networks and New Histories of Rice, BRAY, Francesca, COCLANIS, Peter, FIELDS-BLACK, Edda, SCHÄFER, Dagmar (eds.), op. cit., pp. 1-35. On 18th century rice plantations in the American continent: HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., p. 148-155; CARNEY, Judith, Black rice, cit., pp. 30, 81-85.

[35] FERNANDES, Isabel Maria, «Alimentos e alimentação no Portugal Quinhentista», Revista de Guimarães, 112, 2002, pp. 208-212.

[36] Ibidem, p. 136.

[37] RODRIGUES, Ana Maria (ed.), Os negros em Portugal: séculos XV a XIX, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, pp. 121-122; REGINALDO, Lucilene, «‘África em Portugal’: devoções, irmandades e escravidão no Reino de Portugal, século XVIII», História (São Paulo), 28, 1/2009, pp. 289-319. Por corregidores, as queixosas referem-se provavelmente a oficiais menores do Reino, magistrados ou não, com funções administrativas e judiciais num determinado bairro.

[38] Alvará de 7 de Janeiro de 1697, consultado em legislacaoregia.parlamento.pt. Sobre unidades de medida ver LOPES, Luís Seabra, «Sistemas legais de medidas de peso e capacidade: do condado portucalense ao século XVI», Portugalia: Revista de Arqueologia da FLUP, 24, 2003, pp. 113-164.

[39] FERNANDES, Isabel Maria, op. cit., pp. 137-138 (estudos paleográficos sugerem que o livro de receitas da Infanta D. Maria de Portugal (1538-1577) é na verdade de finais do século XV); RODRIGUES, Domingos, Arte de cozinha, BRAGA, Isabel Drumond (ed.), Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, 21, Primeiro Tratado de Cozinha, Lisboa, Círculo de Leitores, 2017, pp. 51-200 [ed. or.: Lisboa, Oficina de João Galrão, 1680].

[40] HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., p. 149.

[41] Em 1655, Severim de Faria menciona investimentos agrícolas que contribuíram para as economias de diversos países europeus, referindo o arroz que «se cultiva hoje em Valença com tanta utilidade», não mencionando porém Portugal (FARIA, Manuel Severim de, op. cit., p. 17).

[42] ANTT, ref. PT/TT/GAV/15/2/16; GODINHO, Vitorino Magalhães, op. cit., p. 392.

[43] d’AZEVEDO, Pedro A., Sebastião de Macedo, o Moço, FREIRE, Anselmo Braamcamp, PESSANHA, José da Silva (eds.), Archivo Historico Portuguez, vol. I, Lisboa, s.e., 1903, pp. 371-380.

[44] BEIRANTE, Maria Rocha, Santarém Quinhentista, Lisboa, Livraria Portugal, 1981, p. 112.

[45] FERNANDES, Isabel Maria, op. cit., p. 137.

[46] BEIRANTE, Maria Rocha, op. cit., p. 112. Logo em 1965, a possibilidade da espécie de arroz O. glaberrima ser plantada no Tejo foi colocada por GODINHO, Vitorino Magalhães, op. cit., p. 392.

[47] HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., p. 141; GODINHO, Vitorino Magalhães, op. cit., pp. 391-392.

[48] GODINHO, Vitorino Magalhães, op. cit., pp. 395; HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., p. 141.

[49] CARNEY, Judith, Out of Africa: Colonial rice history in the Black Atlantic, in HARDING, Sandra (ed.), The postcolonial science and technology studies reader, Durham, Duke University Press, 2011, pp. 140-149, pp. 143- 147.

[50] FREIRE, Anselmo Braamcamp, PESSANHA, José da Silva (eds.), Archivo Historico Portuguez, cit., vol. I, p. 95, parágrafo 4. Sobre as unidades: LOPES, Luís Seabra, «Sistemas legais de medidas», cit., pp. 113-164.

[51] FREIRE, Anselmo Braamcamp, PESSANHA, José da Silva (eds.), Archivo Historico Portuguez, cit., vol. I, p. 356, parágrafo 97.

[52] RIBEIRO, Orlando, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, Coimbra, Coimbra Editora, 1945, p. 117.

[53] CORVO, João de Andrade, op. cit., pp. 354, 369-407. Este relatório de 550 páginas foi requerido por decreto governamental tendo por objetivo a avaliação dos efeitos do cultivo de arroz na proliferação da malária.

[54] Ibidem, p. 257.

[55] Ibidem, p. 136.

[56] Ibidem, pp. 256-257.

[57] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., op. cit., pp. 35, 167.

[58] LAHON, Didier, «Eles vão, eles vêm. Escravos e libertos negros entre Lisboa e o Grão-Pará e Maranhão (séc. XVII-XIX)», Revista Estudos Amazônicos, 6, 1/2011, pp. 70-99, p. 74.

[59] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., op. cit., pp. 27, 62.

[60] Ibidem, pp. 65-66.

[61] Ibidem, p. 62.

[62] Os trabalhos de SAUNDERS, op. cit., e de TINHORÃO, op. cit., representam as primeiras tentativas de relevo para desvendar esta história. Outros estudos destacaram também a agência negra e escrava em Portugal em relação a festividades, literatura, música, religião, teatro, língua, resistência, motins, fugas e irmandades religiosas: FONSECA, Jorge, Escravos no Sul de Portugal, cit.; FONSECA, Jorge, Religião e liberdade: Os negros nas irmandades e confrarias portuguesas (século XV a XIX), Lisboa, Edições Húmus, 2016; LAHON, Didier, «Da redução da alteridade a consagração da diferença: As irmandades negras em Portugal (séculos XVI-XVIII)», Projeto História, 11, 2012, pp. 53-83; LAHON, Didier, «Eles vão, eles vêm», cit.; REGINALDO, Lucilene, op. cit.; SWEET, James H., Recreating Africa: culture, kinship, and religion in the African-Portuguese world, 1441-1770, Chapel Hill, Univ of North Carolina Press, 2003; HENRIQUES, Isabel Castro, Os africanos em Portugal: história e memória (séculos XV-XXI), Lisboa, Comité Português do Projecto Unesco A Rota do Escravo, 2011; ALCÂNTARA, Ana, ROLDÃO, Cristina, CRUZ, Carlos, op. cit.

[63] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., op. cit., p. 51; TINHORÃO, José Ramos, op. cit., p. 458.

[64] LAHON, Didier, «O escravo africano na vida económica», cit., pp. 73-80.

[65] STELLA, Alessandro, Ser esclavo y negro en Andalucía Occidental (siglos XVII y XVIII). Documentos de Archivo, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 2011, p. 8.

[66] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., op. cit., pp. 50-61.

[67] NETO, Maria Cristina, «A escravatura em S. Romão do Sado», Memórias do Instituto de Malariologia de Águas de Moura, Palmela, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2001, pp. 65-71.

[68] NETO, Maria Cristina, Escravos em São Romão do Sado após a lei abolicionista de Pombal, Congresso sobre o Alentejo Semeando Novos Rumos, Évora, Associação dos Municípios do Distrito de Beja, 1985, pp. 1235-1238.

[69] Não é fácil saber o número de pessoas negras libertas, uma vez que as estimativas se baseiam sobretudo em registos de batismos e entradas legais em Portugal de pessoas na condição de escravos. Aparentemente, os negros/as livres eram uma parte importante da população afrodescendente em Lisboa, onde no século XVI emergiu o primeiro bairro de pessoas negras conhecido: o Mocambo. Este lugar foi reconhecido por decreto real como um dos seis bairros da cidade e foi oficialmente nomeado com uma palavra da língua Bantu. Era um lugar onde viviam negros/as livres mas também escravizados/as. Ver HENRIQUES, Isabel Castro, LEITE, Pedro Perreira, Lisboa, cidade Africana. Percursos de Lugares de Memória da Presença Africana. Séculos XV-XXI, Lisboa/Ilha de Moçambique, arca d’Água, 2013.

[70] FONSECA, Jorge, Religião e liberdade, cit., pp. 7-132.

[71] Santa Maria do Castelo (Alcácer, com irmandade), Vale de Guizo (irmandade), Montevil, Palma (irmandade), Santa Susana (irmandade), São Martinho (irmandade), São Romão do Sado, Sítimos (irmandade), Santa Margarida do Sado, Alvalade (irmandade). Ver CAPELA, José Viriato, MATOS, Henrique, CASTRO, Sandra (eds.), As freguesias dos distritos de Lisboa e Setúbal nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, história e património, Colecção Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758, vol. 9, Braga, Universidade do Minho, 2016, pp. 585-722.

[72] FONSECA, Jorge, Religião e liberdade, cit., pp. 23-63.

[73] Ibidem, pp. 38-59; REGINALDO, Lucilene, op. cit., pp. 289-319.

[74] FONSECA, Jorge, Religião e liberdade, cit., p. 39.

[75] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., op. cit., p. 7.

[76] Ibidem, pp. 21-25, 33.

[77] LAHON, Didier, «O escravo africano», cit., p. 77. Os arquivos da Casa da Índia, onde deverão ter sido registadas as pessoas escravizadas que legalmente entraram e viveram em Portugal, foram destruídos pelo terramoto de 1755. A instituição volta a funcionar em 1756 e é extinta em 1823. A 12 de Fevereiro de 1761, a entrada de pessoas em Portugal continental na condição de escravos passou a estar proibida. Ver SILVA, Filipa Ribeiro, «O tráfico de escravos para o Portugal setecentista: uma visão a partir do ‘Despacho dos negros da Índia, de Cacheo e de Angola’ na Casa da Índia de Lisboa», Sæculum – Revista de História, 29, 2013, pp. 47-73.

[78] DAVIDSON, Joanna, Sacred Rice: An Ethnography of Identity, Environment, and Development in Rural West Africa, Oxford, Oxford University Press, 2016.

[79] LAHON, Didier, «O escravo africano», cit., pp. 74-77.

[80] SWEET, James H., op. cit., pp. 89-91.

[81] NETO, Maria Cristina, «A escravatura em S. Romão», cit., p. 67.

[82] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., op. cit., p. 62.

[83] FONSECA, Jorge, Escravos no Sul de Portugal, cit., pp. 37, 77-81; CALDEIRA, Arlindo Manuel, Escravos em Portugal: Das origens ao século XIX, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2017, p. 157.

[84] TINHORÃO, José Ramos, op. cit., p. 96.

[85] SAUNDERS, Alastair Corston de Custance M., op. cit., p. 28.

[86] NETO, Maria Cristina, «A escravatura em S. Romão», cit., p. 65.

[87] RICHARDS, Paul, Culture and community in the selection and maintenance of African rice, BRUSH, Stephen B., STABINSKY, Doreen (Eds.), Valuing Local Knowledge: Indigenous People and Intellectual Property Rights, Washington, D.C., Island Press, 1996, pp. 209-229; FIELDS-BLACK, Edda, Deep Roots, cit.; TEMUDO, Marina Padrão, «Planting Knowledge, Harvesting Agro-Biodiversity: A Case Study of Southern Guinea-Bissau Rice Farming», Human Ecology, 39, 3/2011, pp. 309-321; LINARES, Olga, «From tidal swamp to inland valley», cit., pp. 557-595.

[88] ZURARA, Gomes Eanes, Chronica do descobrimento e conquista de Guiné, Paris, Off. Typographica de Fain e Thunot, 1841 [data do manuscrito: 1453]; PEREIRA, Duarte Pacheco, Esmeraldo de situ orbis, PELÚCIA, Alexandra, COSTA, João Paulo Oliveira (eds.), Obras pioneiras da cultura portuguesa, Primeiros escritos de geografia e ecologia, vol. 6, Lisboa, Círculo de Leitores, 2018, pp. 67-240 [data do manuscrito: 1506]; ALMADA, André Alvares de, Tratado breve dos Rios de Guiné do Cabo Verde, Porto, Typographia Commercial Portuense, 1841, p. 36 [data do manuscrito: 1594]: «Começa o inverno nestas partes no fim d’Abril, entrada de Maio por diante. Fazem os negros as searas dos arrozes naquellas Lalas, e fazem valados de terra por amor da venida do rio, mas nem por isso deixa o rio muitas vezes de os romper e alagar as searas. Depois deste arroz nado, o arrancão e transpoem em outras lalas mais enxutas, onde dá logo mantimento.»

[89] LUZ, Ana Luísa, DABO, Ansomane, SOUSA, Joana, DABO, Sene, ZAUAD, Zaino, Maboan: Notas sobre a construção de um dique, Chão-de-Gente/Cabasane Biteraune, Portugal/Guiné-Bissau, 2015, 25’; SOUSA, Joana, LUZ, Ana Luísa, «“The tides rhyme with the moon”: The impacts of knowledge transmission and strong spring tides on rice farming in Guinea-Bissau», Human Ecology, 46, 2/2018, pp. 147-157; TEMUDO, Marina Padrão, Inovação e Mudança em Sociedades Rurais Africanas: Gestão dos Recursos Naturais, Saber Local e Instituições de Desenvolvimento Induzido, Dissertação de Doutoramento em Agronomia, Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, 1998.

[90] CABRAL, Estevão, Memoria sobre os damnos causados pelo Téjo nas suas ribanceiras, e Sobre o Paul de Otta, suas causas, e seu remédio, in Memorias economicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, t. II, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1790, pp. 144-196; RIBEIRO, Carlos, Descripção do terreno quaternário das bacias dos rios Tejo e Sado, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1866; BAETA-NEVES, Carlos Manuel, «Da história do Paul da Ota e a defesa das zonas húmidas», Anais do Instituto Superior de Agronomia, 37, 1977, pp. 257-274; d’AZEVEDO, Pedro A., op. cit., pp. 371-380.

[91] d’AZEVEDO, Pedro A., op. cit., pp. 371-380.

[92] CABRAL, Estevão, Memoria sobre os damnos causados pelo Téjo nas suas ribanceiras, e Sobre o Paul de Otta, suas causas, e seu remédio, cit., pp. 148-150.

[93] CORVO, João de Andrade, op. cit., p. 136.

[94] COUTINHO, Maria Teresa, Comunidade fitoplanctônica do estuário do Sado. Estrutura, dinâmica e aspectos ecológicos, Lisboa, IPIMAR, 2003, p. 101; CAPELA, José Viriato, MATOS, Henrique, CASTRO, Sandra (eds.), op. cit., pp. 591, 593, 720.

[95] CORVO, João de Andrade, op. cit., p. 136.

[96] Ibidem, p. 255.

[97] Ibidem, p. 260.

[98] ANTT, ref. PT/TT/CSRN/C-A/3/241 (docs. 2-85).

[99] CORVO, João de Andrade, op. cit., pp. 11-60, 136, 221-324. Este relatório mostra um aumento gradual dos locais identificados com culturas de arroz, embora possa constituir um quadro retrospectivo destorcida fixado em 1860.

[100] CAPELA, José Viriato, MATOS, Henrique, CASTRO, Sandra (eds.), op. cit., p. 593.

[101] QUINTELA, António Carvalho, MASCARENHAS, José Manuel, CARDOSO, João Luís, ÁLVARES, Maria Teresa, PINA, Telmo, Património cultural dos cursos de água da bacia do Sado, in MOREIRA, Ilídio et al. (eds.), Gestão ambiental dos sistemas fluviais, Lisboa, ISApress, 2004, pp. 345-374. O arroz era descascado utilizando mós horizontais mas introduzindo uma prancha de cortiça no meio, o que permitia moer cereais e descascar arroz no mesmo moinho. A força motriz era a água conduzida de um ribeiro a 6 km de distância.

[102] TELLES, Vicente Seabra Silva, Memoria sobre a cultura do arros em Portugal. Lisboa, Casa Litteraria do Arco do Cego, 1800.

[103] Cited by SILVA, Manuel Vianna e, op. cit., p. 9.

[104] CORVO, João de Andrade, op. cit., pp. 123, 128-131.

[105] Série de alvarás, decretos reais e avisos públicos: Decreto de 1 de Julho de 1761, Alvará de 8 de Outubro de 1766, Decreto de 18 de Maio de 1773, Alvará de 24 de Julho de 1781, Decreto de 1 de Agosto de 1783, Decreto de 16 de Março de 1804, Decreto de 2 de Maio de 1815, Aviso de 20 de Junho de 1817, Aviso de 26 de Janeiro de 1824, Lei de 23 de Dezembro de 1826. Ver também, Instituição da Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão, Lisboa, Officina de Miguel Rodrigues, 1755.

[106] Aviso de 20 de Junho de 1817, Decreto de 2 de Maio de 1815, Aviso de 26 de Janeiro de 1824.

[107] HAWTHORNE, Walter, From Africa to Brazil, cit., p. 148.

[108] VASCONCELOS, José Leite de, «Excursão archeologica a Alcacer-do-Sal», O Archeologo Português, 1, 3/1895, pp. 5-92, p. 67.

[109] ALMEIDA, Manuel Gaio, Mulatos no Concelho de Alcácer. Subsídios para a definição étnica das gentes do Vale do Sado, Lisboa, s.n., 1956; CABRAL, Amílcar Lopes, op. cit., p. 116; NETO, Maria Cristina, «A população escrava entre 1603 e 1632 na freguesia de Santa Maria do Castelo (Alcácer do Sal) através dos livros de baptismo», Actas do 4. º Congresso do Algarve, pp. 213-219, p. 219; CALDAS, Eugénio Castro, A agricultura na história de Portugal, Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 1998, pp. 237-238; TINHORÃO, José Ramos, op. cit., p. 225; FAUSTINO, Vítor, Controlo populacional e erradicação da malária: o caso dos ranchos migratórios, in BASTOS, Cristiana, BARRETO, Renilda (Eds.), A circulação do conhecimento: medicina, redes e impérios, Lisboa, ICS Imprensa de Ciências Sociais, 2012, pp. 365-383, p. 369.

[110] MATOS, Maria Joaquina Caeiro, As décimas da Ribeira do Sado. Processo aculturativo de uma forma poética no decurso do séc. XX, Dissertação de Mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1998, pp. 28-33; NETO, Maria Cristina, «A população escrava», cit., p. 219.

[111] CALDAS, Eugénio Castro, op. cit., p. 238.

[112] LAHON, Didier, «O escravo africano na vida económica», cit., pp. 73-100; LAHON, Didier, «Eles vão, eles vêm», cit., pp. 70-99; TINHORÃO, José Ramos, op. cit., pp. 112-114.

[113] LAHON, Didier, «O escravo africano na vida económica», cit., pp. 95-97.

[114] BARCELLOS, José de Sena, Subsídios para a História da Guiné e Cabo-Verde. Parte III, Lisboa, Academia Real das Ciências de Lisboa, 1905, p. 83.

[115] CORVO, João de Andrade, op. cit., p. 257.

[116] FONSECA, Jorge, Religião e liberdade, cit., p. 41.

[117] CORVO, João de Andrade, op. cit., p. 491.

[118] LAHON, Didier, «O escravo africano na vida económica», cit., p. 96; O Conde de Óbidos relata ao viajante alemão Link, que recebeu na sua quinta em Palma (1797-99), a falta de pessoas na agricultura e a necessidade de Portugal «conseguir obter de novo das suas colónias a multidão [negra] que aquelas outrora tinham roubado. Devia-se portanto trazer negros, e de facto um grande número deles já se encontrava em Lisboa, onde, depois de sete anos de serviço, se lançam em todo o tipo de ofícios» (LINK, Heinrich Friedrich, Notas de uma viagem a Portugal e através de França e Espanha, Lisboa, BN, 2005, p. 250).

[119] SAAVEDRA, Mónica, «Malária, mosquitos e ruralidade no Portugal do século XX», Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 17, 1/2013, pp. 51-76; Idem, Mosquitos envenenados: os arrozais e a malária em Portugal, in BASTOS, Cristiana, BARRETO, Renilda (Eds.), A circulação do conhecimento: medicina, redes e impérios, Lisboa, ICS, Imprensa de Ciências Sociais, 2012, pp. 351-364.

[120] VICENTE, Isabel Cristina, CARVALHO, António Rafael, O Cancioneiro do Sado: Cantigas de raiz popular da região de Alcácer do Sal, publicada no Jornal Pedro Nunes, Alcácer do Sal, Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 2009, p. 4.

[121] Ibidem, pp. 61, 71.