"20 Navios” de Ruy Guerra, DA CRÓNICA E SUA MELANCOLIA

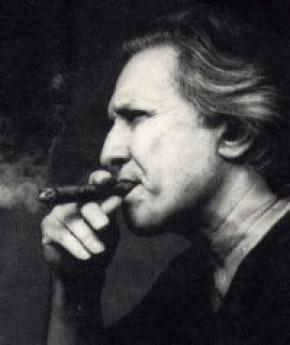

A verdade é que ele faz a triangulação perfeita, aquela que tanto agradava a Agostinho da Silva. Natural de Lourenço Marques (Maputo), nome de referência do cinema novo brasileiro – Os Cafagestes, Os Fuzis, Os Deuses e os Mortos p. ex. – passaporte lusitano embora de língua derivada, o cineasta Ruy Guerra virou cronista. A prova? Sentem numa esplanada da avenida Atlântica, recostem-se à beira Tejo por uma tarde melacólica ou, de chamussa picante e “Manica” beberricada, olhem a nesga de Índico, embora sujo, a partir da varanda aberta do restaurante da Costa do Sol e leiam, contando os navios, vinte. Tem estórias para os três, os três vértices do triângulo, claro está: Portugal, Brasil, Moçambique, a ordem é aleatória. Fundamental, meu caro leitor, é a superfície rugosa, textual, vivenciadíssima, o enquadramento-olhar (como uma questão moral?) que se contém adentro da figura geométrica, unidade de medida da terra exponenciando-se para o quadrado e o círculo, mais vasto continente, essa lito e hidroesfera por onde andam estes barcos.

A verdade é que ele faz a triangulação perfeita, aquela que tanto agradava a Agostinho da Silva. Natural de Lourenço Marques (Maputo), nome de referência do cinema novo brasileiro – Os Cafagestes, Os Fuzis, Os Deuses e os Mortos p. ex. – passaporte lusitano embora de língua derivada, o cineasta Ruy Guerra virou cronista. A prova? Sentem numa esplanada da avenida Atlântica, recostem-se à beira Tejo por uma tarde melacólica ou, de chamussa picante e “Manica” beberricada, olhem a nesga de Índico, embora sujo, a partir da varanda aberta do restaurante da Costa do Sol e leiam, contando os navios, vinte. Tem estórias para os três, os três vértices do triângulo, claro está: Portugal, Brasil, Moçambique, a ordem é aleatória. Fundamental, meu caro leitor, é a superfície rugosa, textual, vivenciadíssima, o enquadramento-olhar (como uma questão moral?) que se contém adentro da figura geométrica, unidade de medida da terra exponenciando-se para o quadrado e o círculo, mais vasto continente, essa lito e hidroesfera por onde andam estes barcos.

Sweet Hunters de Ruy GuerraComo deu assim que o autor de Sweet Hunters – o mais europeu dos seus filmes com aquele cowboy do Sterling Hayden, conhecido como Johnny Guitar – se desse à crónica e publicasse agora na ex-capital do império? Pois, se afirma aqui que essa é a estória incontada e incontível em crónica. Mas se deu o caso de, na década de 90 – isso faz já um tempo – que a Ruy Guerra apetecesse fazer aguada nesta costa da Língua, quiçá a pensar em cinema. Se demorou duas invernias, deve ter lembrado a monção, mas a enseada não teve avonde de lhe proporcionar uns planos de azulejos ou cepas adâmicas ou um “thriler” de perdição. Isso aconteceria mais tarde, já outra vez instalado no Jardim Botânico do Rio, com escapadela esforçada em “Monsanto”.

Sweet Hunters de Ruy GuerraComo deu assim que o autor de Sweet Hunters – o mais europeu dos seus filmes com aquele cowboy do Sterling Hayden, conhecido como Johnny Guitar – se desse à crónica e publicasse agora na ex-capital do império? Pois, se afirma aqui que essa é a estória incontada e incontível em crónica. Mas se deu o caso de, na década de 90 – isso faz já um tempo – que a Ruy Guerra apetecesse fazer aguada nesta costa da Língua, quiçá a pensar em cinema. Se demorou duas invernias, deve ter lembrado a monção, mas a enseada não teve avonde de lhe proporcionar uns planos de azulejos ou cepas adâmicas ou um “thriler” de perdição. Isso aconteceria mais tarde, já outra vez instalado no Jardim Botânico do Rio, com escapadela esforçada em “Monsanto”.

Na lusa ilha, sem Sexta-Feira aparecido, ocupou-se da paliçada, quiçá lembrado das arremetidas corsárias a que é dada a longa e recortada costa. Deve dizer-se que havia antecedentes. Manuel Ferreira inclui-o na sua antologia poética sobre Moçambique. Um Ruy a sair da adolescência, a coita d’amor flechando-se em verso ingénuo, é-nos revelado em No Reino de Caliban III, onde preocupações de índole social e deslocamentos identitários se manifestam numa linha que terá em Knopfli o seu grande e trágico cultor.

Enquanto esperou dois Marços – mês de largada atlântica - se deu, então, a escrever para um jornal brasileiro as crónicas agora reunidas em livro.

Ruy GuerraDa crónica, se diz que é “texto histórico que relata cronologicamente os acontecimentos” – primeira asserção – e/ou “subgénero jornalístico em que se comentam temas da actualidade”.

Ruy GuerraDa crónica, se diz que é “texto histórico que relata cronologicamente os acontecimentos” – primeira asserção – e/ou “subgénero jornalístico em que se comentam temas da actualidade”.

Nada mais redutor, como a dicionário compete, e que me perdoem o grande Fernão Lopes, Gois, Zurara e até – et pour cause – Ruben Braga, João do Rio ou Baptista -Bastos da Cidade Diária. Porque “crônica” é literatura. E o que é a literatura, perguntará o leitor? Deixemos a resposta para quem não se dilacera na cumpulsão das palavras, das imagens, na angustiada (in)utilidade disso.

Ruy Guerra, embora bissexto, consegue registos de variadas matizes, percursos interiores, humor e melancolia, reflexão, um segurar com as palavras o dique, que se sabe aberto, da evanescência do mundo e do tempo, um ser nómada em vinte barquinhos de papel que o narrador contempla indo-se indo pela correnteza do rio, do Brasil- escolha- da- juventude àquela matriz indefinível, nostálgica, dorida, da infância em Moçambique evocando “A Morte do Velho Guereiro Swázi”. E a magia do cinema com seu particular “traje de luces”.

Da crónica e sua melancolia nos fala este de 20 Navios, abrindo logo com “Esta Janela” (indiscreta?) onde interroga suas identitárias pertenças – o tal triângulo: “Daqui desta janela, quando a noite chega e Lisboa se pulveriza nas suas luzes anónimas de cidade grande ainda que possa me imaginar em Maputo, Havana, Rio, ou qualquer outro ventre, sei agora que não posso mais me enganar porque estou inexoravelmente só com a minha esquizofrénica latino-africanidade. Como é doloroso ser um eterno esquartejado, um eterno estrangeiro dentro de si mesmo, “amarrado ao próprio cadáver”. Me resta o idioma como pátria, como ao poeta. E o sentimento do mundo, como a um outro. É muito. Eu diria que é demasiado. Me resta esta janela”.

Psicanalítica janela esta, a de Lisboa. Evohé a distância e uma garrafa de rum!