Filmar (em) Angola, entrevista a Jorge António

Como e quando é que tu – já com uma experiência relevante ganha a trabalhar em cinema e televisão em Portugal e quando tudo apontava no sentido de uma carreira na Europa, como “…um dos mais promissores jovens realizadores portugueses…” (Bénard da Costa dixit) – decides viver e trabalhar em Angola?

O Bénard da Costa foi muito simpático em ter feito esse elogio. Além disso era um amigo e alguém por quem eu nutria uma grande admiração. Na última vez que fiz uma ante-estreia na Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, depois do seu desaparecimento físico, mencionei, no meu texto da folha de sala, a estranheza que sentia em não o ter ao meu lado a apresentar o filme. Ainda bem que o Mozos1 fez os documentários com ele. Foi um grande cinéfilo. Na realidade tomei a decisão de ficar a viver e a trabalhar em Luanda não por causa do cinema (e já tinha feito O Miradouro da Lua), mas sim por causa da Ana Clara Guerra Marques. Essa decisão foi tomada por amor! Aliás, como devem ser tomadas as grandes decisões. Olhando para trás, e em termos de carreira, é claro que houve alturas em que me sentia numa espécie de limbo. Em Angola era o estrangeiro e em Portugal era o que estava em Angola. Na realidade, esta situação mantém-se, mas a sabedoria que dizem ser produto da idade ajuda-me nesta gestão. Pelo menos é o que eu acho.

Jorge António e João Bénard da Costa

Jorge António e João Bénard da Costa

Quando surge a ideia de filmar O Miradouro da Lua, a tua primeira longa-metragem e primeira co-produção Portugal-Angola? Baseaste-te na tua experiência para compores o protagonista, o João?

Muita gente acha que o protagonista, a personagem João (interpretada pelo João Cabral), foi inspirado na minha experiência, mas tal não corresponde à verdade. Foi mesmo ao contrário. Terminei a Escola Superior de Cinema (na especialidade de Produção) no Verão de 1988 e no final desse ano viajei pela primeira vez para Angola, a convite de uma namorada de liceu. A única informação de Angola era a de um país devastado e em guerra civil. Em termos familiares, as referências que tinha das ex-colónias em África vinham do período colonial, dos meus tios e avó que viveram em Moçambique e de primos que estiveram na Guiné-Bissau durante a guerra colonial, por exemplo. Na altura, para um rapaz dos Olivais, esse convite e Angola apresentava-se como mais uma aventura. A verdade é que, apesar da guerra e de todos os constrangimentos que encontrei, voltei a Portugal apaixonado por este país – (como se diz em Angola “bebi água do Bengo”) - e comecei a escrever uma história baseada no que fui ouvindo e percebendo sobre as relações e afinidades existentes entre Portugal e Angola. Acho que não deve existir no mundo uma relação de tanta proximidade entre dois países como a destes dois, apesar de todas as idiossincrasias. E assim nasceu a história de um jovem português que vai a Angola conhecer o pai e decide ficar. Como vês foi a personagem João que me influenciou a ficar, mas uns anos mais tarde.

Como se processou o financiamento? Dada a situação de guerra em Angola, como conseguiste montar uma – a primeira – co-produção cinematográfica Portugal/Angola? Foi um grande desafio, dada a guerra civil. Quais as maiores dificuldades que a produção enfrentou e, também, quais as grandes motivações para fazer o filme? Como caracterizas o contexto cinematográfico de então em Angola? Que meios de produção cinematográfica estavam operacionais?

É muito interessante esta tua pergunta, porque nos leva a uma reflexão sobre o crescimento e o estado do cinema em Angola. A maior diferença é que desde há uns anos para cá não existe qualquer estratégia para o cinema angolano. Na altura, em 1991, para o projecto O Miradouro da Lua ganhámos um apoio num concurso do Instituto do Cinema e Audiovisual (à época chamado IPC – Instituto Português de Cinema), com a Produtora Exclusiva, de malta nova saída também da Escola de Cinema - o António Farraia, o Vasco Vilarinho e o Luís Vicente. Obviamente que era um projecto arriscado em que ninguém acreditava. Oitenta por cento do filme era rodado em Angola… país em plena guerra civil. Desde a independência que ninguém filmava ficção naquele território. Eu e o Produtor António Farraia tornámo-nos companheiros de aventura e muitas viagens fizemos na preparação. De cada vez que voltávamos a Angola a realidade era diferente. Mas a verdade é que, apesar de todas as circunstâncias adversas, na altura existiam estruturas como a Cinemateca, o Laboratório de Cinema, o Instituto Nacional de Cinema. No Laboratório, por exemplo, trabalhavam técnicos que vinham da televisão e das formações do boom do cinema no pós-independência e havia algum material funcional e disponível. E os directores e vice-directores que estavam à frente dessas instituições eram pessoas competentes, com um sentido de responsabilidade e um orgulho pelo que estavam a representar e fazer. Foi fácil trabalhar e ficar amigo de pessoas como o Bito Pacheco, o Manuel Mariano, o Lourenço Roque, a Manuela Arcanjo, o Bilito, o Domingos Magalhães. E o filme tornou-se efectivamente a primeira coprodução entre os dois países porque Angola fez questão de assumir compromissos na produção do projecto: material e técnicos, pagamento a actores e figurantes locais, polícia, décors, catering, tanta coisa. E, pelo meio, o filme fez-se com tantas histórias, aventuras, dificuldades. Mas é isso que o faz ainda hoje ser falado. Acabou por tornar-se um filme mítico.

O advento da paz permitiu que, actualmente, o mercado se tenha aberto e um certo capitalismo selvagem se tenha instalado. Torna-se impossível estabelecer qualquer ponto de comparação. Angola hoje tem três canais de televisão a produzir novelas e séries, inúmeras produtoras no mercado da publicidade e até no aluguer de material. O sonho dos jovens de serem actores e aparecer no cinema ou televisão espalha-se pelas dezenas de grupos de teatro e agências de modelos. O boom da revolução digital permite que jovens experimentem fazer os “filmes da poeira” de baixo orçamento, vídeo clips, vídeo experimentais, etc. Em termos internacionais, até existe um grupo empresarial – Filmdrehtsich - que comprou o Laboratório Tobis em Lisboa e um empresário que produz filmes em Hollywood (Rui Costa Reis). Aparentemente, porém, nada disto tem qualquer ligação, porque a verdade é que, institucionalmente, o Instituto Angolano de Cinema Audiovisual e Multimédia (IACAM) não tem orçamento para produzir e limita-se a gerir um Festival de Cinema (suspenso em 2014 por falta de verbas) e a fazer trabalho burocrático. Existem ainda uma Cinemateca Nacional que não funciona, uma Lei de Cinema que não se sabe como aplicar e um Governo e Ministério da Cultura sem uma estratégia para a área do cinema.

Após a realização desta ficção, dedicaste-te sobretudo à realização de documentários. É conhecida a tua actividade como produtor executivo da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, dirigida pela coreógrafa, investigadora e tua companheira, Ana Clara Guerra Marques. Foi no contexto da dança que iniciaste a tua realização “angolana” de documentários. Conta-nos como surgiu, em 2003, o Outras Frases.

Comecei a trabalhar “oficialmente” como Produtor Executivo da Companhia de Dança Contemporânea de Angola (CDCA)2 em Setembro de 1995, na preparação de um espectáculo para os “1ºs Encontros Africanos de Criação Coreográfica” no, entretanto demolido, Teatro Avenida, em Luanda. A envolvência no projecto CDCA e a luta da Ana Clara na defesa do seu trabalho artístico, num contexto tão adverso, eram tão incríveis que a minha primeira ideia foi pensar que era preciso registar e mostrar ao mundo que ainda existem pessoas que têm e lutam por valores e ideais. E, em 1996, nasceu um primeiro documentário para a TPA (Televisão Pública de Angola), intitulado Uma Frase Qualquer, sobre o processo de criação da peça homónima. Os seis anos seguintes foram passados a produzir e a gravar espectáculos e tournées da CDCA e a tentar superar as dificuldades na procura de imagens de arquivo relacionadas com a dança em Angola. Só voltei a ter outro título no meu curriculum em 2003 e foi o Outras Frases, que é realmente o resultado de todo esse trabalho e continua a ser o meu documentário preferido. Felizmente conseguimos fazer mais dois documentários, o Outros Rituais Mais ou Menos” (2011) e Paisagens Propícias (2012). Neste momento estamos a trabalhar no A Dança dos Akixi. Digamos que não é fácil conciliar uma (pretensa) carreira de realizador com a actividade de produtor da CDCA, mas estas “dificuldades” fazem parte destes processos de luta e desses ideais que também abraço.

Companhia de Dança Contemporânea de Angola

Companhia de Dança Contemporânea de Angola

O filme fixa um certo preconceito quanto aos bailarinos profissionais. O vosso documentário facilitou a compreensão, por parte do público, sobre o projecto da companhia e a integração dos bailarinos no projecto cultural angolano?

Como aprendi com a Ana Clara, em África “a dança pertence aos homens”. Por outro lado, estamos num terreno em que dançar é parte importante de um estar social e cultural. E o problema decorre, justamente desta situação - toda a gente acha que dançar é uma herança genética (que está no sangue) e, portanto, que qualquer um pode ser um bailarino talentoso, desvalorizando-se a ideia de que para se ser profissional é imprescindível o acesso a um saber especializado.

O que pretendi com este documentário foi, precisamente, desmontar esta ideia de que um artista nasce por oposição, dando o exemplo da Ana Clara, da sua companhia de dança e dos seus bailarinos como revelador de que tudo isto é produto de um grande investimento técnico e intelectual. Francamente, e a julgar pelo actual cenário da dança em Angola, não sei se consegui mas sei que pode ser um testemunho importante nesse sentido.

Entre 2005 e 2010 estreaste, com grande êxito de público - Kuduro, fogo no Museke é um dos mais vistos nos canais de televisão generalistas de língua portuguesa - mas também em termos de reconhecimento em festivais, Angola, Histórias da Música Popular (2005, Prémio Melhor Documentário - Mostralíngua 2007); Kuduro, Fogo no Museke (2007, Prémio “Manuel Costa e Silva” - FICAP 2008) e O Lendário Tio Liceu e os Ngola Ritmos (2010, Prémio Melhor Documentário – FIC Luanda 2010). Qual é a história da tua trilogia da música?

É uma história de acreditar e tentar ir até ao fim. Tudo começou quando, nos últimos meses de 2004, um amigo e grande músico angolano Mário Rui Silva me visitou em Luanda. Ele vive em Paris e contou-me que estava a desenvolver um trabalho editorial sobre a música popular angolana a que deu o nome Estórias para a História da Música Popular Angolana. Uma espécie de livro de memórias sobre músicos mais antigos com quem ele tinha tocado e privado, em particular o grande “Liceu” Vieira Dias. Pessoalmente, como sou admirador e coleccionador de música angolana, achei a ideia fantástica e propus-lhe que, ao mesmo tempo, fizéssemos uma série para televisão de seis episódios de 50 minutos cada. Contactei o meu irmão, o produtor Luís Correia da LX Filmes, e começámos a trabalhar num triângulo Luanda-Lisboa-Paris. A realidade é que, à época, aos canais de televisão internacionais e de língua portuguesa, não interessava esse modelo e formato de série e muito menos falar de Angola de uma forma positiva. Acabámos por contar 50 anos de história e concentrar todos os apoios num único documentário: Angola – Histórias da Música Popular (2005). O que aconteceu a seguir foi o meu lado obstinado achar que se devia falar sobre as novas gerações de kuduristas e sobre como tudo começou. Foi graças ao êxito do primeiro documentário que conseguimos reunir as condições para produzir o Kuduro - Fogo no Museke (2007) e O Lendário Tio Liceu e os Ngola Ritmos (2010).

Qual a importância que o filme do António Ole teve no teu O Lendário Tio Liceu e os Ngola Ritmos?

É muito interessante essa pergunta e passo a explicar-te porquê. Eu próprio, depois de acabar o Kuduro-Fogo no Museke (2007), tinha muitas dúvidas sobre regressar ao tema “Ngola Ritmos”. Ou seja, já existia o excelente filme do António Ole, O Ritmo do Ngola Ritmos (1978), que reúne todos os elementos do grupo no período pós-independência.  Liceu Vieira DiasCheguei a dizer ao Mário Rui Silva que só fazia sentido fazer o Tio Liceu se pudesse trazer algo de novo à história. Acho que não bastava dar-lhe outra perspectiva. Numa primeira fase, conseguimos reunir material inédito relacionado com o Tio Liceu (parte dele na posse de Mário Rui Silva). A seguir faltava ter o próprio António Ole a explicar o que tinha acontecido ao seu filme, que esteve censurado 11 anos. Alcançados esses propósitos – reunir material inédito e ter a entrevista do Ole – já fazia sentido voltar a abordar o tema e dar-lhe outra dimensão. Felizmente tudo bateu certo e acho que estes dois documentários acabam por se complementar fazendo justiça ao talento, trabalho e importância histórica de Liceu Vieira Dias dos “Ngola Ritmos”.

Liceu Vieira DiasCheguei a dizer ao Mário Rui Silva que só fazia sentido fazer o Tio Liceu se pudesse trazer algo de novo à história. Acho que não bastava dar-lhe outra perspectiva. Numa primeira fase, conseguimos reunir material inédito relacionado com o Tio Liceu (parte dele na posse de Mário Rui Silva). A seguir faltava ter o próprio António Ole a explicar o que tinha acontecido ao seu filme, que esteve censurado 11 anos. Alcançados esses propósitos – reunir material inédito e ter a entrevista do Ole – já fazia sentido voltar a abordar o tema e dar-lhe outra dimensão. Felizmente tudo bateu certo e acho que estes dois documentários acabam por se complementar fazendo justiça ao talento, trabalho e importância histórica de Liceu Vieira Dias dos “Ngola Ritmos”.

Que marcas te deixou esta pesquisa? Voltarás a fazer algo assim (uma trilogia sobre dança, por exemplo)?

Não! Não creio que volte a fazer algo deste género. Eu acho que contar histórias através do documentários é bastante complexo, apesar de achar que investigar, pesquisar, entrevistar pessoas que tiveram um papel activo nas estórias da História seja, sem dúvida, dos trabalhos mais aliciantes que existem. Pessoalmente envolvo-me demasiado em todo o processo. O Outras Frases levou-me cinco anos, tantos como a trilogia da música ou A Utopia do Padre Himalaya. Este ano faz também cinco anos que ando às voltas com A Dança dos Akixi, que está longe de chegar ao fim. Estas experiências são sempre fantásticas e enriquecedoras mas confesso que me sinto mais confortável a escrever e a fazer ficção.

Esta trilogia da música teve um grande impacto junto do público. Li sobre as apresentações em Luanda e assisti, no Indie – Festival de Cinema de Lisboa, ao êxito das apresentações do Kuduro… És um cineasta que pensa no público?

De certa forma, sim! Quero dizer, primeiro penso na história e na melhor forma de a contar. E isso implica, necessariamente, a minha posição como espectador que me leva, claro, durante a rodagem ou na montagem a tomar decisões que sirvam o resultado final. Mas que acontece normalmente de uma forma simples, que é como eu a gostava de a ver contada. Não num sentido totalmente popular ou mercantilista, usando todas as matrizes básicas para fazer render a “coisa”: acção violenta ao minuto dois com explosões ao minuto três e sexo do minuto quatro ao décimo (risos). Continuo a acreditar que se podem contar histórias que possam ser vistas e sentidas de várias formas, que possam ser inteligentes, respeitando o público.

Entre 2007 e 2009 foste consultor do IACAM e um dos mentores do 1º Festival Internacional de Cinema de Luanda. Preparava-se então uma Lei do Cinema e do Audiovisual em Angola, num tempo que foi de esperança para o surgimento, efectivo e sustentado, de uma cinematografia angolana.

Sim, é verdade, houve ali um tempo de esperança. Foi realmente um período fantástico em que se trabalhou e se fez bastante pelo cinema angolano. Obviamente que tal também se deve a uma reunião de diversos factores. Por um lado, o facto do então director do IACAM ser o Miguel Hurst, actor, e que chegava a Angola com conhecimento de outras realidades culturais. Foi ele que me convidou pessoalmente. Por outro lado, o Ministro da Cultura em exercício ser o escritor Boaventura Cardoso e até mesmo o pormenor de o Secretário Geral do Ministério da Cultura ser o Bito Pacheco, que havia já sido director da Cinemateca, do Laboratório e do Instituto de Cinema. Eram todos pessoas de cultura que acreditavam nos projectos e que, mesmo perante dificuldades burocráticas ou orçamentais, avançavam e o trabalho aparecia feito. Institucionalmente, o Miguel Hurst teve coragem para me convidar, já que (e para quem conhece bem a realidade em Angola), um “estrangeiro” no campo do “cinema nacional” não era bem aceite, a avaliar pelas chamadas “conversas de corredor”. Aliás, ele próprio, angolano, se viu a braços com alguma imprensa que, aquando da sua nomeação, o acusou de ser um “estrangeiro na nossa cultura” devido ao seu apelido “Hurst”. Digamos que essas pressões feitas maldosamente, até por colegas que eram beneficiados, continuaram até à minha saída em 2009. Mas a verdade é que, em apenas dois anos, recuperámos uma mística perdida e criámos uma grande dinâmica à volta do cinema angolano, lutando um pouco contra tudo e contra todos. Se calhar íamos demasiado depressa. O importante é que se desenvolveu a Lei do Cinema e Audiovisual, criou-se o Festival Internacional de Cinema de Luanda (FIC), recuperaram-se parcerias institucionais e organizaram-se ciclos de cinema (que incluíam debates e artigos na imprensa), não só em Luanda como nas restantes províncias. Promoveu-se o cinema angolano, como nunca se tinha feito, em Festivais Internacionais. Editaram-se catálogos (bilingues) e até se publicou um Boletim Informativo (de periodicidade semestral e distribuição gratuita) sobre todas estas actividades. E a melhor prova de que fizemos bem, é que ainda hoje se fala nisso e somos reconhecidos pelo nosso trabalho. Até os nossos maiores críticos continuam, de uma forma ou de outra, a beneficiar do que fizemos. Mas isto é assim em todo o lado. O importante é que fique a obra!

com Miguel Hurst e Nguxi dos Santos

com Miguel Hurst e Nguxi dos Santos

Como vês um projecto como o da Geração 80, Angola nos Trilhos da Independência, a crescer? Historicamente, trata-se de um inventário da memória fundamental? Achas que é um regresso a um certo activismo através do cinema?

Activismo através do cinema? De certa forma, sim, claro. É uma nova geração com sangue novo e acima de tudo com uma postura firme de justiça e consciência social. Aliás, é por isso que costumo trabalhar com a Geração 80 (risos). Posso dizer que assisti ao nascimento da produtora e que pessoalmente sou amigo e gosto da forma como o Mário Bastos, a Kamy Lara, o Jorge Cohen, a Tchiloia Lara, se envolvem no trabalho. E este projecto em particular parece-me de extrema importância histórica pois mostra-nos que os heróis não são apenas aqueles a que são erigidas estátuas e estão nos livros de História que se estudam nas escolas. A recolha destas centenas de depoimentos são prova disto mesmo - de que para se chegar à independência de Angola muitas outras pessoas estiveram envolvidas. Este projecto, que tira essas pessoas do anonimato em que estiveram durante todos estes longos anos e que complementa a compreensão de Angola enquanto país novo, é, efectivamente, um inventário da memória fundamental. Este é também um filme para a História de Angola. E eles (Geração 80) são para mim a esperança de que o cinema angolano tem futuro.

És também o mentor e programador da Mostra de Cinema “Olhares sobre Angola” que se realiza em Lisboa na Cinemateca - Museu do Cinema. Queres falar sobre esse projecto?

És também o mentor e programador da Mostra de Cinema “Olhares sobre Angola” que se realiza em Lisboa na Cinemateca - Museu do Cinema. Queres falar sobre esse projecto?

O Olhares sobre Angola, que vai já na sua IV Edição, é um projecto curioso de cinefilia e carinho que nasceu de um acaso. Fui convidado por uma firma de advogados para programar uma sessão de filmes para uma gala dedicada a Angola. Fi-lo em colaboração com dois amigos, a Maria do Sameiro André e o Stefano Savio. Os resultados do evento, particularmente o sucesso obtido junto do público foram tão inesperados, mas gratificantes, que decidimos continuar. O Olhares constitui uma Mostra simpática, habitualmente com dois dias de sessões, num dos espaços mais carismáticos do cinema em Lisboa, para um público que queira tomar contacto com uma cinematografia e cultura diferentes. Tentámos sempre programar sessões que permitam abrir os arquivos e mostrar filmes que fizeram a história do cinema angolano, ao mesmo tempo que exibimos as novas produções e as novas experiências de jovens realizadores. Não mais do que isto. Simples.

Preparas uma nova longa-metragem que é, de novo, uma co-produção Portugal/Angola. Adaptação de um romance do escritor angolano Henrique Abranches, quando é que Os Senhores do Areal se transformou em A Ilha dos Cães?

Sim, é verdade. É um projecto antigo este de adaptar Os Senhores do Areal ao cinema. A história é fascinante e o Henrique Abranches3 era uma figura cativante e um homem bastante imaginativo. Felizmente, ainda o conheci em vida. Ele era amigo lá de casa e a minha sogra, Irene Guerra Marques4, chegou a organizar um livro em sua homenagem chamado O homem dos Sete Talentos. Já podes ver a sua vasta e diversificada produção. Entre outras coisas foi o pioneiro da banda desenhada em Angola, sugeriu a figura cokwe “Kuku” (o chamado Pensador) para símbolo da cultura angolana e desenhou as primeiras notas do Kwanza (unidade monetária angolana). Os seus romances transportam-nos sempre para mundos fantásticos. Eu costumo compará-lo ao Tolkien. A questão é que, quando se trabalha na adaptação de uma obra, pode estar-se a criar outra, com abordagens e perspectivas diferentes. Assim, criamos uma introdução, que não existe no livro, mas que nos pareceu necessária para recriar ambientes e transportar-nos para um lado mais animista e místico da relação Homem/Natureza. Por outro lado, a história da prisão colonial foi mantida e situámos a história contemporânea em 2014. Ora, o livro foi escrito em 1992, num contexto político e social muito específico, pelo que todas essas alterações nos levaram também a mudanças no nome. O título A Ilha dos Cães parece-nos muito mais próximo e integrado neste “novo” guião. O filme vai ser rodado em Angola, Portugal e S. Tomé e Príncipe. As personagens Pêra D’Aço e Pedro Mbala vão ser interpretados pelos actores Ângelo Torres e Miguel Hurst, respectivamente. O filme conta ainda com outros actores angolanos: Daniel Martinho, Ciomara Morais, Miguel Sermão, Matamba Reis Joaquim e Giovanni Lourenço. Vamos ver como fica e tentar não defraudar a inventividade e memória do Henrique Abranches.

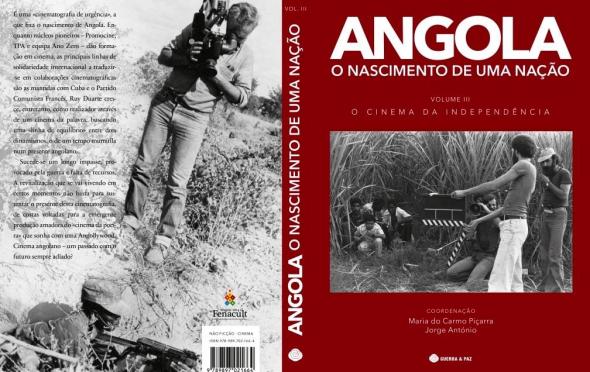

Entrevista originalmente publicada em Angola o Nascimento de uma Nação.

- 1. Referência ao realizador Manuel Mozos e aos documentários Cinema Português? Diálogos com Bénard da Costa (1997) e João Bénard da Costa (2014).

- 2. A CDC Angola, fundada em 1991 pela coreógrafa Ana Clara Guerra Marques foi uma das primeiras companhias de dança do género em África e é a única profissional em Angola.

- 3. Henrique Abranches (1932 - 2006). Escritor, etnógrafo e artista plástico angolano.

- 4. Irene Guerra Marques é professora universitária, filóloga e especialista em literatura angolana.