Política do abandono e desobediência radical

Há alguns anos, foi acrescentada uma pequena barraca à casa da minha avó. Acrescentaram-se algumas tábuas sobra as vigas e entre essas tábuas e o telhado existia um pequeno sótão, que nunca era ocupado a não ser por ratos e ratazanas… Não existiam entradas para o ar ou para a luz. O meu tio Phillip, que era carpinteiro, tinha habilmente construído um alçapão escondido, que comunicava com os arrumos… Foi para este buraco que fui atraída mal entrei na casa. O ar era sufocante; a escuridão era total. Tinha sido estendida uma cama no chão… Os ratos e as ratazanas corriam sobre a minha cama; mas estava cansada, e dormi um sono como o dos miseráveis, assim que uma tempestade passou sobre eles…

Foi assim que Harriet Jacobs descreveu o seu retiro na autobiografia publicada em 1861. Baseando-se em Jacobs, Simone Leigh convidou-nos a transformar esse retiro num símbolo de fortitude, resiliência e de agenciamento para mulheres negras. Reflectindo sobre as palavras deste convite poderoso, gostaria de pensar sobre as práticas históricas de dissimulação e de retirada levadas a cabo pelos povos negros para protecção das suas vidas, para reunir força, para sobreviver, para inventar formas de criar laços e famílias, e de preservar o amor num mundo desamado – um mundo que transformou a morte de pessoas negras em mercadoria. Quando tinha catorze anos organizei uma série de caminhadas com um grupo de amigos, que duraram duas ou três semanas, pelas montanhas onde vivia na ilha da Reunião, uma colónia francesa desde o século dezoito e, posteriormente, um território ultramarino Francês, desde 1946. Queria descobrir um mundo que carrega consigo os nomes malgaxe dos quilombolas que rejeitavam os nomes com que os senhores de escravos os tinham marcado, enquanto objectos de comércio. Estes atribuíam a si próprios nomes que expressavam recusa e sonhos de liberdade: Tsimendef (de Tsi Mandevi, que significa “não sou escravo”), Mafate (de Mahafaty, que significa “aquele que mata”), Dimitile (da palavra malgaxe para “vigia”), Tsilaos (de Tsy ilaozana, que significa “um espaço que não se abandona”), ou Anchaing e Heva. Por sua vez, como um rosário criado na esperança de afastar o mundo negro da liberdade, foram atribuídos às cidades costeiras nomes que contam igualmente a história de cumplicidade entre o poder colonial e a igreja Católica: Saint Paul, Saint Pierre, Sainte Suzanne, Sainte Denis, Sainte Marie, etc.

Apesar de séculos de silêncio imposto sobre as lutas contra a escravidão e a escravatura, ao inscrever os seus nomes na ilha os quilombolas mantiveram a sua presença viva, mantiveram a sua marca mais forte do que o negacionismo colonial. Esta era a história que eu procurava enquanto caminhávamos por trilhos empoleirados, imaginando as mulheres e os homens que haviam escapado às plantações, deixando para trás o mundo do trabalho forçado, da servidão, da brutalidade, da morte. Vendo-o sem serem vistos. Talhando espaços de liberdade num mundo organizado pela falta de liberdade dos negros; um mundo que proclamava não existir alternativa à escravização das mulheres e dos homens negros, que isto era tão natural como o dia e a noite.

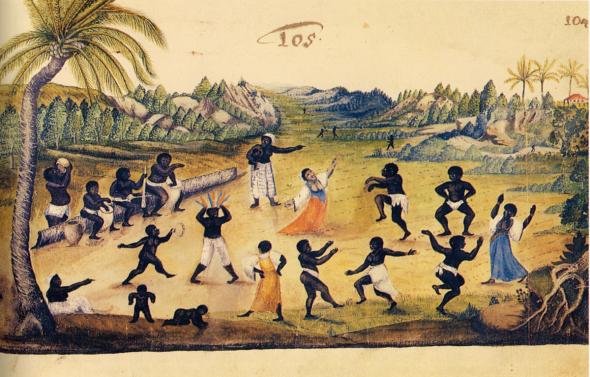

Cerimónia e dança no Brasil, Zacharias Wagenaer, c. 1630.

Cerimónia e dança no Brasil, Zacharias Wagenaer, c. 1630.

O abandono, fosse por horas, dias ou décadas, rompia com esta naturalização e afirmava existir uma alternativa. Observando desde o topo das montanhas, os quilombolas faziam sentir a sua presença; a sua simples existência ameaçava a ordem colonial. O poder colonial levava a cabo uma longa guerra contra eles recorrendo a caçadores que cortavam as suas orelhas para provar que estes tinham sido mortos, ou trazendo-os de volta para um castigo público: torturados, desmembrados, marcados na cara, enforcados, queimados vivos. Porém, estes nunca se renderam do seu retiro.

A história dos quilombolas, que me foi ensinada em casa, foi a minha primeira lição sobre a criação de espaços de liberdade, apesar do facto de existir uma ideologia que reduzia os corpos negros a mercadorias e tornava a lógica do assassinato numa norma e numa política de extinção. Aprendi ainda que criar espaços de liberdade dependia da paciência e de uma espécie de coragem rara, que as mulheres negras demonstraram historicamente. As suas histórias iluminam outra temporalidade para além da temporalidade masculina e ocidental do progresso, da derrota, vitória, e triunfo sobre a matéria, de todos os processos que são entendidos através da submissão imposta, da destruição de todo e qualquer obstáculo, numa palavra, da devastação. Nos espaços e nos lugares onde a supremacia branca requere a performance de rituais diários de humilhação, de adestramento dos corpos e de todos os tipos de matéria, a prática de reivindicar um retiro significa criar as suas próprias formas de liberdade, de resistência, perseverança, fortitude, assim como de esperteza; significa aprender a fazer-se de estúpido, surdo e cego para recolher informação e distrair aqueles no poder.

Quando penso na brecha criada pelo retiro, penso na doméstica escravizada que tinha de permanecer silenciosamente por detrás da sua senhora, que tinha de vesti-la e despi-la, lavá-la e cuidar das suas crianças, sempre tomada por estúpida e imbecil, mas que observava e aprendia sobre a sua vaidade, a sua presunção e a sua maldade, tudo isso mascarado por um véu de fraqueza e fragilidade. Ela pretendia não ver, mas via, ela pretendia não ouvir, enquanto recolhia os factos. Penso também na história intelectual das revoltas de escravos, tal como relatada pelo historiador Julius S.Scott em The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution (2019), que conta a história das redes intercontinentais e inter-ilhas nas Caraíbas que permitiram ligar as comunidades escravizadas e assegurar a transmissão rápida de motins e insurreições.

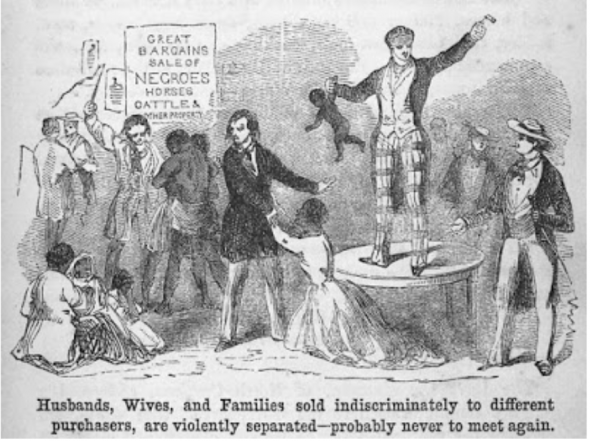

Leilão de escravos, c.1853

Leilão de escravos, c.1853

Como as feministas negras demonstraram continuamente ao longo de anos, se o sujeito universal da historia da classe trabalhadora é o homem branco, o da classe trabalhadora negra é sempre o homem negro. No entanto, a economia da escravatura e do seu comércio foram fundadas sobre a capacidade dos corpos das mulheres negras para reproduzir o capital. Em África, as mulheres carregaram no seu corpo, durante séculos, crianças que eram posteriormente roubadas, capturadas, e atiradas para o turbilhão do comércio de escravos. Nas colónias europeias, as mulheres negras eram violadas para alimentar a indústria da criação de escravos. Os úteros das mulheres negras foram transformados em capital e as suas crianças transformadas em moeda. A acumulação primitiva assentava sobre a produção de terrenos devastados e dos corpos descartáveis das pessoas de cor. Toda a pirâmide da economia transnacional assentava sobre a exploração dos úteros das mulheres negras e a extracção do seu trabalho. A violação era não só uma demonstração do poder masculino branco, como era também um elemento central no processo de acumulação do capital. Os negros eram proibidos de estabelecer laços e criar famílias, enquanto que o modelo burguês da família patriarcal branca era exaltado.

A escravidão e o colonialismo devastaram terras e pessoas. Eles destruíram as palavras culturais e naturais dos povos indígenas e transformaram alguns humanos em lixo. O tráfico de escravos acarretava imundície, desolação e morte. Os navios negreiros eram um espaço de putrefacção, fezes, sangue, e carne apodrecida pelos grilhões da escravidão. Quando um odor nauseabundo dava à costa, as pessoas sabiam que um navio negreiro se aproximava. A raça tornou-se um código para designar pessoas e paisagens que podiam ser devastadas. A carne e os ossos dos corpos negros e indígenas misturavam-se com a terra nas plantações e nas minas de prata e de ouro. A ideia Ocidental de que o continente Africano era uma fonte ilimitada de trabalho barato andava de mão dada com a concepção Ocidental da natureza como algo ilimitado, que existe para servir o “Homem”, isto é, o homem branco e Cristão, de modo a satisfazer a sua ganância e o apetite insaciável por ouro, prata, café, açúcar, algodão. A Natureza tinha de ser dominada e disciplinada, fabricada para o prazer do burguês branco.

A economia extractivista é baseada numa economia de exaustão da terra, dos corpos negros e mestiços, da água e do ar. Em A Billion Black Anthropocenes or None (2019), Kathryn Yusoff examina como a gramática da geologia é fundacional para estabelecer as economias extractivistas da vida subjectiva e da terra sob o colonialismo e a escravidão.

Existe uma solidariedade material e temporal entre a inscrição da raça no Antropoceno e a actual descrição de sujeitos que são apanhados entre o endurecimento das fronteiras geopolíticas e na desestratificação material do território…

Os passos em direcção a uma noção mais expansiva de humanidade devem ser dados com cuidado. Não podem ser baseados na suposição que a emancipação é possível uma vez que os “outros racializados” e as suas vozes sejam finalmente incluídas na realização desta universalidade, mas sim baseados no reconhecimento de que estes “Outros” estão desde logo inscritos na fundação da formulação do universal como um espaço privilegiado de subjectivização.1

Hoje em dia, as alterações climáticas têm sido discutidas nos termos de uma crise, tornando necessária uma limpeza do planeta; mas por quem e para quem será o planeta limpo? Ar puro, água limpa e espaço limpo foram sempre distribuídos ao longo de linhas segregadoras. A divisão espacial colonial/racial prefigurou o mundo no qual vivemos: para os ricos, ficam os parques verdejantes e branqueados, a água limpa, os espaços de lazer, os pássaros e as flores; e os pobres, negros e mestiços ficam com a água suja, o ar poluído, o solo poluído. Nesta velha e nova configuração, como é que teorizamos o trabalho das mulheres negras nas indústrias da limpeza e dos cuidados?

Com este texto, pretendo considerar como o trabalho de limpar e cuidar, historicamente ligado à mulher negra, está a ser organizado sob o actual regime do patriarcado e do neoliberalismo, que professa que cada indivíduo possui capital que deve aprender a frutificar, e que esta capacidade de empreendimento permite que qualquer pessoa possa transcender a raça, o género, a sexualidade, e a sua origem, desde que a lógica do neoliberalismo seja adoptada. O que nos leva a outra questão: como desenvolvemos uma política de visibilidade e invisibilidade, tanto para lutar abertamente como para construir espaços de retirada, longe do constante olhar racista e sexista da vigilância e do controlo do Estado?

Como escrevi anteriormente este ano:

Diariamente, em todos os centros urbanos do mundo, milhares de mulheres negras e mestiças, invisíveis, “abrem” a cidade. Limpam os espaços necessários para que o neo-patriarcado, o capitalismo neo-liberal e a finança possam funcionar… Normalmente, [estas mulheres] viajam longas horas de manhã cedo ou noite dentro, e o seu trabalho é mal pago e considerado não qualificado… Um segundo grupo, que partilha com o primeiro uma intersecção de classe, raça e género, vai para as casas da classe média cozinhar, limpar, e tomar conta das crianças e dos velhos, para que os seus empregadores possam ir trabalhar para os espaços que o primeiro grupo de mulheres limpou.2

Há muito que as feministas negras estudam a racialização e feminização do trabalho doméstico, e mostraram que a reivindicação das feministas brancas por trabalho fora do lar demonstra o seu preconceito classista e racial, antes de tudo porque as mulheres negras sempre trabalharam e, em segundo lugar, porque as suas aspirações não poderiam ser realizadas sem que as mulheres negras tomassem conta das suas crianças, das suas casas, do lixo, da roupa suja, da comida.

Enquanto limpar e cuidar se tem tornado uma indústria em crescimento, à medida que as superfícies dos espaços de negócios têm aumentado em todo o mundo, o trabalho necessário para manter estes espaços deve ser mantido invisível. O trabalho, os corpos, a exaustão – todos devem ser mantidos escondidos. Mulheres que limpam os hotéis europeus alegam que estão proibidas de beber água quando limpam os quartos; não podem usar os quartos de banho; estão proibidas de falar para os hóspedes ou de falarem entre si. Os danos causados aos seus corpos e à sua saúde – aos seus joelhos, aos seus punhos, às suas costas; a inalação de químicos, suportarem objectos pesados – não são considerados relacionados com o trabalho. A violação é frequente e generalizada.

Nesta economia simbólica e material, as vidas das mulheres negras e mestiças foram tornadas precárias e vulneráveis, mas a fabricação da sua superfluidade anda de mão dada com a necessidade da sua existência e da sua presença como cuidadoras e trabalhadoras da limpeza. É-lhes permitido entrar nas casas privadas e nos espaços de trabalho. Mas outros membros destas comunidades supérfluas – tais como as famílias e os vizinhos destas trabalhadoras – devem ficar atrás dos portões, a não ser que estejam dispostos a correr o risco de serem mortos pelo Estado e pela violência policial, entre outras formas de militarização dos espaços verdes e espaços públicos, pelo bem dos ricos. Para estes trabalhadores, a permissão especial para entrar é baseada na necessidade do seu trabalho e na sua invisibilidade.

Quando as mulheres de cor entram pelos portões das nossas cidades e dos seus edifícios vigiados, muito frequentemente, elas fazem-no enquanto espectros. Mulheres negras e mestiças podem circular pela cidade branca, mas muitas vezes como uma presença apagada. As suas lutas são, portanto, fundamentais, visto que aglomeram temas como a migração, a raça, o género, a riqueza, numa dialéctica entre limpo/sujo, num mundo neoliberal em tempos de “crise”. A crítica das economias da exaustão e da extracção, e a questão das necessidades da limpeza e dos cuidados, deve ser ligada. Quando fazem greve, a partir de um posto de observação privilegiado, estas formulam uma crítica de um mundo em que a medida da riqueza assenta na produção lixo, degradação e desperdício. Fred Magdoff e Chris Williams argumentaram que o lixo é “um sinal do sucesso do capitalismo”, mas a luta das mulheres negras contra os modos como o trabalho de limpeza/cuidados é organizado e racializado contribui para a emancipação de todos.

O trabalho das feministas negras tem sido essencial para desvelar a fundação racial da reprodução social da limpeza e dos cuidados. Na era actual, que vê uma nova política racial da limpeza produzida pela ansiedade gerada em torno daquilo a que os meios de comunicação chamam crise climática, as sociedades humanas não poderão sobreviver sem esse trabalho de limpeza e de cuidado.

Contudo, este trabalho sempre foi considerado secundário e reservado às mulheres negras e mestiças. Estas, com o vasto conhecimento que construíram a partir do que observaram por décadas e ao longo de séculos de prática, sabem exactamente o que uma política decolonial de limpeza e de cuidado (isto é, de reparação) pode ser: uma limpeza e reparação descolonizadora da devastação que foi causada no passado.

Nota de edição

O texto original de Françoise Vergès foi publicado no jornal E-Flux #105, em dezembro de 2019.

Nota dos tradutores

Numa altura em que o ‘abandono’ e a ‘desobediência radical’ do jogador profissional de futebol Moussa Marega – que preferiu não continuar a jogar após uma série de insultos racistas colectivos e reiterados – surgem como uma brecha de oportunidade por onde se poderá reabrir uma reflexão profunda sobre a dimensão estrutural do racismo na sociedade contemporânea, a tradução deste texto pretende contribuir para esse debate ao desvelar a natureza de um processo que não é apenas cultural, como muitas vezes se faz crer, mas que tem dimensões históricas e raízes indissociáveis da ideologia dominante e da economia politica do sistema actualmente em vigor.

Ficha Técnica

Data de publicação: 27.02.2020

Edição #26 • Inverno 2020 • generosamente cedido pela revista Punkto

- 1. Kathryn Yusoff, A Billion Black Anthropocenes or None (University of Minnesota Press, 2019), p. 62; p. 50.

- 2. Françoise Vergès, “Capitalocene, Waste, Race, and Gender”. e-flux journal, no. 100 (Maio 2019).