O primeiro jornal da história do Brasil como testemunha das origens dos escravizados do Rio de Janeiro oitocentista

A chegada da Família Real portuguesa ao Rio de Janeiro, em março de 1808, provocou um grande impacto na cidade, capital da então colônia de Portugal. O efeito pode ser notado em diversos aspectos, sobretudo no que se refere ao aumento populacional da região e à expansão da importação de indivíduos escravizados. Impactado pela inédita transferência de uma Corte europeia para um território colonial e pelo decreto de abertura dos portos brasileiros às nações amigas, o Rio sofreu modificações marcantes, a começar pelo aumento populacional verificado: na região urbana, contabilizava-se cerca de 50 mil pessoas1 antes da chegada da rainha D. Maria I e do príncipe regente, futuro rei D. João VI. O número de habitantes aumentou para cerca de 80 mil2 em 1821, ano em que o rei D. João VI regressou para Lisboa, episódio que teve o seu bicentenário assinalado em abril deste ano de 2021.

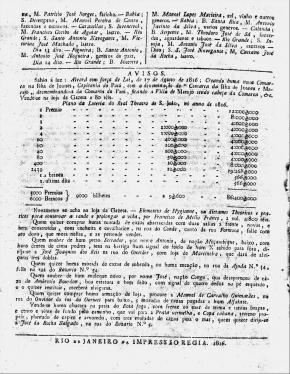

Foi nessa altura, em 1808, que surgiu o primeiro jornal da história impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, periódico pertencente à Monarquia e que circulava com quatro páginas, tendo a última folha uma seção de anúncios ou “avisos”, como eram chamados. Entre 1808 e 1821, circularam mais de 1600 edições da Gazeta, imprimindo mais de nove mil anúncios, sendo mais de 1.400 relacionados à compra e venda de escravizados ou à procura de cativos foragidos na cidade. Estes anúncios representam a principal fonte deste artigo.

Gazeta do Rio de Janeiro, edição de 16 de novembro de 1816 (frente e verso)

Gazeta do Rio de Janeiro, edição de 16 de novembro de 1816 (frente e verso)

Dentro das transformações verificadas às margens da Baía de Guanabara após a chegada da Corte do príncipe regente D. João, não há dúvidas de que a demanda pelo trabalho escravizado sofreu um aumento até então não experimentado. O crescimento populacional e a abertura dos portos ao comércio internacional podem ser considerados dois dos principais fatores, haja vista que a procura por mão de obra aumentou muito em consequência dos citados acontecimentos.

Sabe-se que o Brasil absorveu, ao longo dos mais de três séculos de tráfico, cerca de 4,8 milhões de pessoas escravizadas, sendo mais de 2 milhões somente no século XIX. Deste montante que foi retirado compulsoriamente do continente africano para o Brasil, cerca de 2,2 milhões desembarcaram no Rio de Janeiro, sendo 1,2 milhão no século XIX3.

Definir a origem dos indivíduos escravizados que aportaram no Rio de Janeiro é uma tarefa que oferece obstáculos. O que se sabe com precisão são os portos do continente africano onde foram obtidos para serem transferidos ao Brasil. No entanto, o cativo, antes de adentrar numa embarcação para atravessar o Atlântico, pode ter viajado centenas de quilômetros desde sua terra de origem até o litoral.

O alvará de 3 de junho de 1809 estabeleceu um tributo às revendas de escravizados no Brasil. A medida, criada para “suprir as despesas públicas”, determinou o pagamento de “5 por cento do preço das compras e vendas dos escravos ladinos”, ou seja, os que não eram recém-chegados, dado que este imposto não se aplicava às primeiras vendas realizadas logo a seguir ao desembarque dos africanos. Este alvará indicava que era necessário constar no documento de venda diversas informações, entre elas o nome e a nação do indivíduo. A nação em geral referia-se ao porto onde fora adquirido o indivíduo, mas algumas nações mencionadas na Gazeta do Rio de Janeiro indicam origens mais precisas.

O batismo dos escravizados também era uma prática obrigatória, mas as dificuldades em precisar a origem persistiam neste registro. Johann Moritz Rugendas, ao chegar ao Brasil em 1822, pouco depois da partida de D. João, anotou que “a maioria dos escravos é batizada na costa africana antes de embarcar, ou o mais rápido possível após sua chegada ao Brasil”4. Como o batismo era cobrado dos traficantes e inicialmente realizado nos portos africanos, a prática gerou insatisfação nos negociantes, que muitas vezes pagavam pelo batismo de indivíduos que depois morriam na travessia. Por isso, muitos batismos passaram a ser realizados já em território brasileiro.

A historiadora Regiane Augusto de Mattos observa um “crescimento do número de batismos de africanos centro-ocidentais efetivados na cidade de São Paulo” e não em território africano, o que provavelmente também ocorreu no Rio de Janeiro. Havia dificuldades em precisar a origem do escravizado no ato do batismo em solo brasileiro, uma vez que dificilmente era possível colher um depoimento do indivíduo africano, que não estava ainda familiarizado com a língua portuguesa5. Já o seu proprietário na África, quando presente no batismo, nem sempre saberia a origem do cativo, pois este podia ter sido revendido mais de uma vez no percurso até o litoral, como ocorreu com Mahommah Baquaqua. De acordo com sua autobiografia6, Baquaqua era natural de Djougou, nação tributária do pequeno reino de Borgu, no território do atual Benin. Foi escravizado nesta região, mas só embarcou para o Brasil em Uidá, a centenas de quilômetros de Borgu.

Ao serem batizados, os escravizados recebiam novos nomes, desta vez nomes cristãos. Baquaqua, por exemplo, transformou-se em José ao chegar no Brasil. Ao analisar os anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro, notam-se sempre menções aos nomes cristãos atribuídos. Em 1820, um “aviso”, por exemplo, indica que o “nome de batismo” de determinado escravizado, que estava perdido, era João. Como era recém-chegado, o que pode ser notado pela indicação de “boçal”, ele provavelmente nem estava ainda acostumado a atender pelo novo nome.

“Desapareceu um moleque boçal, da porta da rua da casa de Joaquim José Pereira de Faro, Rua dos Pescadores, n.º 1, no dia 25 do corrente mês de novembro, pelas 11 horas da manhã, nação Angola, de 6 palmos de altura, idade 12 anos, com uma marca no peito esquerdo, e batizado por nome João, vestido com calça de ganga e jaqueta de chita já usada, quem dele souber poderá entregar em casa de seu senhor, que ganhará alvíssaras” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 96, edição de 29 de novembro de 1820).

Posto isso, os dados que temos à disposição referem-se em geral aos portos onde os escravizados embarcaram, o que apenas sugere suas verdadeiras regiões de origem. No anúncio acima, há a indicação de que João era de nação Angola, referência utilizada aos embarcados em Luanda. A maioria dos escravizados transferidos para o Rio entre 1808 e 1821 foram embarcados em regiões que atualmente correspondem à República de Angola, mas cada porto e origem deve ser observado separadamente, dado que o atual território angolano englobava diferentes forças políticas na época.

A colonização portuguesa em Angola, no princípio do século XIX, ainda não tinha poder sobre a vasta região que corresponde atualmente à República de Angola e por isso essas relações precisam ser estudadas com cuidado. Ainda assim, acerca das possessões africanas de Portugal, Angola é a única “que, na primeira metade do século XIX, tem uma importante extensão territorial. A colônia é constituída por dois reinos, o de Benguela e o de Angola, cuja capital, Luanda, abriga a sede do governo-geral”7.

Das 735 embarcações registradas que transferiram escravizados para o Rio de Janeiro entre 1808 e 1821, 574, ou 78%, partiram de portos da atual Angola8 ou arredores próximos. Destas, 222 saíram de Cabinda, 215 de Luanda e 116 de Benguela. O tráfico de escravizados era responsável pelos grandes lucros advindos das exportações de Luanda e Benguela para o Brasil, com a cera exportada ocupando uma fatia muito pequena do total9. Entre 1819 e 1821, os portos de Luanda e Benguela “exportavam para o Brasil uma média anual de 20 a 22 mil escravos”10.

Pintura de Johann Moritz Rugendas mostra um desembarque de escravizados no Rio de Janeiro

Pintura de Johann Moritz Rugendas mostra um desembarque de escravizados no Rio de Janeiro

Antes do período joanino, as embarcações de Angola já eram predominantes no Brasil, mas não com uma fatia tão grande quanto os 78% observados no Rio. De acordo com Philip D. Curtin11, 68% das embarcações que desembarcaram no Brasil com escravizados entre 1701 e 1810 partiram de Angola, totalizando um transporte de 1.285.900 indivíduos, sendo os outros 32% da Costa da Mina. Curtin, contudo, anota que o levantamento não considerou embarcações que partiam dos atuais territórios da Guiné-Bissau e de Moçambique.

Na época que corresponde ao reinado americano de D. João VI, a África Oriental abrigou importantes portos no atual espaço da República de Moçambique. A região ingressou tardiamente no tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, aparecendo com números relevantes somente a partir do início do século XIX. Anteriormente, Moçambique fornecia escravizados para plantações em ilhas como Seicheles e Maurícias12 e só participava do comércio atlântico em situações particulares. Foi somente no ano de 1756 – dois séculos mais tarde que os portos de Angola – que Moçambique recebeu “a primeira tabela aduaneira portuguesa de cobrança de direitos de exportação sobre escravos”13.

O aumento do número de embarcações advindas de Moçambique ainda será maior a partir de 1815, quando o tráfico a partir de regiões ao norte da linha do Equador foi proibido pelo Congresso de Viena. Na prática, a regulamentação provocou o desaparecimento da rota realizada a partir da Costa da Mina, região acima do Equador. Além de oferecer maior importância à rota oriental, a nova conjuntura fez a participação angolana ocupar ainda maior fatia, justificando a elevada representação de 78% nos desembarques no Rio entre 1808 e 1821. Os territórios dos atuais países Angola e Moçambique, portanto, foram os principais exportadores durante esses anos que antecederam a Independência brasileira.

A Convenção de 1817, um acordo adicional assinado entre Inglaterra e Portugal, deu autoridade para que as embarcações pudessem ser visitadas e apreendidas se estivessem a atuar ilegalmente acima do Equador. Em 1821, a Gazeta informou que uma embarcação foi condenada por não estar em conformidade com o acordo e os escravizados embarcados, que estavam a ser transportados ilegalmente, foram contemplados com suas cartas de alforria.

“Havendo-se apresentado à Comissão Mista, estabelecida nesta Corte sobre o tráfico de escravatura, William Finlalson, comandante da fragata inglesa Morgana, com a escuna Emília, carregada de escravos como sua presa, e pedindo que fosse julgado à vista da sua declaração, termo da captura, e cento e doze diferentes documentos tomados a bordo da mesma escuna, em conformidade do Tratado de 22 de janeiro de 1815 e a Convenção de 28 de julho de 1817, celebrados entre Sua Majestade Fidelíssima e Britânica; e sendo recebida a reclamação sobre a mesma escuna, apresentada por Diogo Soares da Silva de Bivar, como procurador dos proprietários; examinados os documentos e ouvidas as testemunhas como o manda a sobredita Convenção, foi a escuna julgada boa presa e condenada com o seu aparelho e mais pertences para o uso dos dois governos e os escravos da carregação emancipados e declarados livres; tudo em conformidade do Tratado e Convenção já citados e do alvará de 26 de janeiro de 1818; a execução da qual sentença é pelo mesmo alvará confiada enquanto a escuna ao desembargador superintendentes dos contrabandos e enquanto aos libertos ao desembargador ouvidor da comarca, levando cada um deles a sua carta de alforria impressa e exarada em nome de S.A.R. o príncipe regente” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 72, edição de 16 de agosto de 1821).

O crescimento das exportações advindas do oriente africano “denotava a relativa incapacidade dos mecanismos sociais de produção de escravos da zona congo-angolana em responder de imediato à súbita alta da demanda do Sudeste brasileiro”14. Ainda assim, a região angolana, historicamente a que predominou no que tange à exportação humana para a América portuguesa, manteve-se dominante.

A partir da Gazeta é possível auferir que a maior fatia de africanos que circulavam pelo Rio de Janeiro era de indivíduos advindos dos territórios angolanos. Encontram-se 453 anúncios, seja de comércio ou de desaparecimento, que descrevem indivíduos escravizados com indicação de suas nações. São “avisos” como estes abaixo:

“Quem souber de um moleque novo, por nome José, nação Congo, que desapareceu da casa de Ambrósio Bourdon, boa estatura e bem feito, com sinal de quatro dedos no pé esquerdo, e o quiser restituir, receberá alvíssaras” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 92, edição de 16 de novembro de 1816).

“Quem quiser comprar uma crioula de S. Tomé, que sabe cozer, engomar e lavar até meias de seda, cozinhar e também bordar, e mais quanto é preciso, fale com o dono na Rua do Sabão, canto da Vala, n.º 78” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 40, edição de 20 de junho de 1818).

“Quem quiser comprar um moleque de nação Benguela, com princípio de pedreiro, de idade de 15 anos pouco mais ou menos, procure no Rocio, lado direito n.º 4, o Padre Antônio Correia de Carvalho” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 34, edição de 28 de abril de 1819).

Deste grupo de anúncios com referências às origens dos indivíduos, pelo menos 250 são descritos como advindos de regiões que atualmente englobam o território angolano, como Benguela, Cabinda, Cassange ou Cabundá. Portanto, 55% das referências na Gazeta do Rio de Janeiro são de nações angolanas.

Os viajantes e naturalistas alemães Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich von Martius visitaram, em 1817, o Valongo, região estabelecida ainda no século XVIII como o local oficial para a concentração dos escravizados recém-chegados para a venda, e registraram em seus escritos que predominavam Cabindas e Benguelas na cidade: “a maioria dos escravos pretos, trazidos atualmente ao Rio de Janeiro é de Cabindas e Benguelas”15.

A distância do epicentro do governo de Angola, Luanda, favorecera a emergência de um estado à parte em Benguela, com tomada de decisões sem consultar o governo de Angola ou a metrópole (Lisboa)16. Durante o século XVIII e no princípio do XIX, “a escravidão e o tráfico de escravos se tornou vital para a vida em Benguela”, sendo que escravizados eram utilizados em atividades diversas inclusive localmente. Cabe destacar ainda que, entre 1811 e 1830, 14 dos 17 maiores traficantes do Rio de Janeiro mantinham ligações comerciais com Benguela17.

Nos anúncios da Gazeta, encontram-se 100 menções à nação Benguela. Cabinda é a segunda nação angolana mais frequente, com 63 referências. Os escravizados anunciados, no entanto, tinham idades variadas e muitos deles podem ter aportado na cidade muitos anos antes da chegada da Corte à colônia. Nota-se, por exemplo, os mais de 50 escravizados naturais de regiões acima do Equador mencionados no jornal.

Cabinda, no entanto, não estava inserida no território que englobava a colônia portuguesa em Angola. Os portugueses e brasileiros, durante um longo período, não comercializaram com os cabindenses, que negociavam prioritariamente com França e Inglaterra. A conquista de espaços de mercado nos portos de Cabinda por parte de Portugal ocorrera após a “fragilização das fortificações inglesas e francesas, mercê do envolvimento dos ingleses e dos franceses na Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, que decorria desde 1775”18. Uma complexa sucessão de negociações e acontecimentos favoreceu a aproximação de Portugal e Cabinda entre os séculos XVIII e XIX.

As autoridades cabindenses, lideradas por um manbuko (autoridade política em Cabinda) fluente em língua francesa, não estavam aceitando os pedidos de Portugal para erguer uma fortaleza em Cabinda e ter exclusividade de comércio na área, muito provavelmente por influência dos franceses já consolidados na região. Após fracassadas reuniões, a expedição portuguesa comandada por Elias Alexandre da Silva e com “380 infantes, 10 cavalos, 67 artífices, 116 pretos serventes, 20 canhões de grosso calibre e 6 de libra”, em 1783, ameaçou os franceses, que decidiram abandonar Cabinda19.

Uma epidemia de escorbuto reduziu drasticamente o número de militares portugueses na região e facilitou a retomada dos franceses meses depois. Cabinda voltaria a ter relações fortes com o Brasil na viragem do século XVIII para o XIX, em função da ida de Francisco Franque, filho de Manfuka Franque Kokelo, um notório cabindense, para o Brasil. Oliveira Pinto, baseado em livro de memórias do neto de Francisco, Domingos José Franque, indica que Francisco foi enviado ao Brasil em 1784, aos 8 anos de idade, aos cuidados de um capitão de navio que transportava escravizados. No Brasil, ele permaneceu por 15 anos e aprendeu a ler e escrever em português. Regressou a Cabinda com 21 anos e construiu uma embarcação para ele próprio transportar escravizados ao Brasil.

Portugueses e brasileiros gradualmente voltaram a se aproximar de Cabinda em função da aventura de Franque. Nos primeiros anos dos Oitocentos, por mais que não tivessem exclusividade na região, já que as autoridades de Cabinda exerciam sua soberania, já tinham adquirido posições privilegiadas para negociarem. A Corte portuguesa, inclusive, recebeu, no Rio de Janeiro, uma delegação comandada pelo cabindense Francisco Franque, em 1812, e negociou acordos para aumentar o translado entre os dois portos.

Como demonstra Alberto Oliveira Pinto, outras famílias seguiram o exemplo dos Franque e passaram a comercializar com o Brasil, provocando o intenso comércio Cabinda-Brasil que justifica a liderança das embarcações cabindenses no Rio de Janeiro entre 1808 e 1821 e o grande número de escravizados de nação Cabinda mencionados nas páginas de jornal.

“Quem achar um negro, ainda moleque, de nação Cabinda, que fala Congo, bonito, bem preto, sinais de bexigas, dentes abertos adiante, marcas da sua terra nas costas, e uma cicatriz no joelho, e que fugiu em 10 de agosto; fale com Valério José Pereira, morador em Paquetá, e será bem pago” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 72, edição de 7 de setembro de 1811).

“No dia 2 de junho de 1818 desapareceu uma negra Cabinda quase nova de idade de 17 ou 18 anos, estatura ordinária, bom corpo, e alguma coisa grossa, falta-lhe a metade do dedo grande do pé. Quem der notícias dela, na Rua detrás do Hospício, n.º 11, sendo furtada, receberá de alvíssaras 50.000 réis e ao contrário duas doblas por seu trabalho” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 78, edição de 29 de setembro de 1819).

Além de Benguela, Cabinda e Angola, os anunciantes da Gazeta também indicam a presença de escravizados de outras nações angolanas como Libolo, Cassange e Cabundá. Por serem nomes que atribuem origens mais específicas aos africanos, aparecem em menor número, uma vez que nem sempre era possível, como já explicado, definir a origem exata do indivíduo escravizado.

“Vende-se uma escrava de nação Cassange, criada com os brancos desde pequena, boa cozinheira, engomadeira, costureira, lavadeira, ainda rapariga, bem parecida, e muito hábil para o serviço de uma casa, sem manhas, nem defeitos de qualidade alguma. Quem a quiser comprar, procure na Rua da Mãe dos Homens, casa n.º 27, da parte da Igreja” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 4, edição de 13 de janeiro de 1813).

“No dia 11 de abril de 1814 fugiu a Joaquim Antônio de Begonha Lobo, morador na Rua da Quitanda, n.º 91, um escravo João, de nação Libolo, de idade de 25 anos para mais, muito ladino, altura ordinária, delgado de perna à proporção do corpo, olhos grandes, e muito vivos, que tem uma cicatriz em uma face, e alguma falta de cabelo na moleira, e é rendido de uma virilha. (…)” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 63, edição de 9 de agosto de 1815).

Cabundá, por exemplo, refere-se aos capturados no interior de Luanda. No entanto, nem sempre os indivíduos originários do interior de Luanda eram assim definidos no Brasil, pois “os cabundá são às vezes incluídos na nação Angola”20. Os Libolo correspondiam a um povo “estabelecido ao sul do curso inferior do Rio Cuanza”21. Uma de suas variantes era o Rebolo.

Cassange ou Kasanje, por sua vez, referia-se a um reino no interior do atual território angolano, ao norte, sobre o qual os portugueses e os brasileiros não tinham domínio, sendo descrito por Alberto Oliveira Pinto como um Estado poderoso, fortalecido no século XVIII e governado por um imperador. O Estado de Cassange, no entanto, estabelecia trocas comerciais com os europeus e aos portugueses “fornecia escravos e marfim a troco de mercadorias europeias”22, tendo como sua principal fonte de subsistência o “tráfico de escravos provenientes de Lunda”23. Mary Karasch também pontua a ligação de Cassange com a região da Lunda. Segundo a historiadora estadunidense, “muitos cassanges podiam ser oriundos da região da Lunda, mas mais provavelmente Cassange meramente apontava para diversas populações do leste de Angola, incluindo os Lunda-Tchokwe, linguisticamente distintos dos falantes do kimbundo da costa”24.

No período joanino, outra rota ganhou força, como referido, e muitos escravizados passaram a ser importados da África oriental. Em grande maioria estes africanos chegados do Leste eram genericamente classificados como Moçambiques, “qualquer que fosse a sua origem geográfica ou etno-cultural, mesmo dos provenientes de territórios que ficam hoje para além das atuais fronteiras de Moçambique”.

“Quem perdesse um moleque de nação Moçambique, ainda boçal, procure no Campo de Santana, entre a Rua do Senhor dos Passos e a dos Ferradores, n.º 4” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 19, edição de 7 de março de 1818).

“Vende-se uma escrava de nação Moçambique, boa ama de leite, que sabe lavar, engomar liso, coser e cozinhar, sem vício algum. Quem a quiser comprar, dirija-se à Rua Direita, n.º 9, primeiro andar” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 1, edição de 2 de janeiro de 1819).

A nova rota cresceu de tal maneira que os moçambicanos representam a segunda nação mais referida na Gazeta entre 1808 e 1821, com 72 menções, indicando que mais de 16% dos escravizados do Rio de Janeiro nessa época vieram de Moçambique. Os dois principais portos orientais eram o da Ilha de Moçambique e o de Quelimane. O principal era o porto mais ao norte, na Ilha de Moçambique. No entanto, as guerras do interior ou embarcações britânicas que “apareciam ao largo da costa”25 por vezes obrigavam os negociantes a aportarem e negociarem no porto de Quelimane, que ganhou importância. Na Gazeta há apenas três menções específicas aos escravizados de Quelimane, resultado da genérica classificação de “Moçambique” dada aos que provinham deste porto.

“A Manoel Teixeira da Costa Silva, morador na Rua da Candelária, n.º 3, à esquerda, indo para os quarteis do Regimento n.º 15, desapareceu uma negra boçal, do armazém do Valongo n.º 25, pertencente à carregação do Bergantim Aurora do Cabo, sendo furtada da noite para o dia, estando o armazém fechado a chave. Ela é de nação Quelimane, marcada com a marca M de fogo no peito esquerdo, estatura ordinária, um tanto reforçada de corpo, moça e bem feita; o dedo do pé direito imediato ao mínimo mais curto que os outros, porém com unha. Qualquer pessoa que a comprou, vindo a apresentar, o dono protesta pagar-lhe o mesmo, por que o possuidor a tiver comprado, e dar-lhe além disso três doblas. E qualquer um que dela souber e a denunciar antes que o comprador o faça, receberá cinco doblas” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 2, edição de 5 de janeiro de 1820).

Os anúncios de jornal utilizavam as nações como um indicativo para que os desaparecidos fossem encontrados. O fato de diversos anunciantes indicarem a nação dos escravizados sem precisar descrever muito mais do que Cabinda ou Monjolo, por exemplo, aponta que uma parte da sociedade, com um histórico de contato com as diferentes culturas africanas que aportavam no Rio, detinha um conhecimento prévio do que caracterizava cada nação.

“Quem souber ou achar um negro por nome João, nação Monjolo, ofício de serrador, com a marca no braço IRC, meio ladino, leve-o à ladeira de João Homem, na Prainha, n° 7, e procure a Manoel Ferreira Flores” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 36, edição de 3 de maio de 1817).

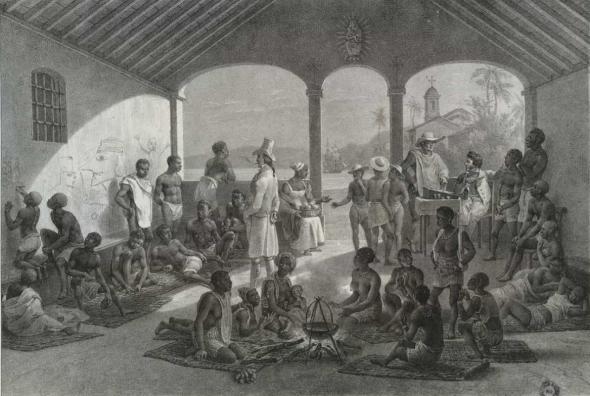

Rugendas, ao observar que sua viagem resultou em dois cadernos de fisionomias de indivíduos pretos, anotou que “o único lugar da terra em que é possível fazer semelhante escolha de fisionomias características, entre as diferentes tribos de pretos, é talvez o Brasil”. Ainda segundo o pintor alemão, era o Rio de Janeiro “o lugar mais favorável a essas observações”26. Existiam marcas próprias pelas quais reconhecia-se algumas nações, sendo possível detectar, segundo descreveu Rugendas, “tanto pelas marcas especiais do rosto como pelas diferenças muito marcadas da fisionomia”.

Pintura de Johann Moritz Rugendas retrata concentração de escravizados em mercado no Rio de Janeiro

Pintura de Johann Moritz Rugendas retrata concentração de escravizados em mercado no Rio de Janeiro

O francês Jean-Baptiste Debret, que chegou ao Rio de Janeiro em 1816, escreveu que as diferentes marcas das distintas nações de africanos eram implantadas nos indivíduos “seja fazendo incisões na pele de diferentes formas, gravuras pontilhadas ou simplesmente linhas coloridas”27. Constatou, por exemplo, que os oriundos da Costa da Mina eram reconhecidos “pelos pequenos pontos contínuos na pele, em relevo por causa do inchaço das cicatrizes”. Rugendas descreveu que os escravizados Mina eram caracterizados por três incisões semicirculares que se estendem do canto da boca até a orelha; os Moçambiques “pelas orelhas alongadas” e parte da cabeça raspada; os Benguelas “pelos penteados nivelados”; e os Monjolos pelas “escarificações verticais aplicadas em suas bochechas”.

Monjolo, nação mencionada 17 vezes na Gazeta, foi “um dos nomes por que foram conhecidos os batequeses ou tios, grupo étnico localizado na atual República do Congo, próximo a Stanley Pool”28, ou Lago Malebo, localizado na fronteira entre a República do Congo e a República Democrática do Congo. Em 11 de setembro de 1819, um aviso descrevia que um escravizado Monjolo apresentava os “sinais de sua nação”. Em 2 de junho de 1821, mais um comunicado apontava que um Monjolo tinha a face “retalhada de sinais”. Anos antes, outro aviso descreveu brevemente um Monjolo:

“No dia 9 do presente mês fugiu um escravo novo de nação Monjolo, alto, magro, cara riscada, vestido de calça e camisa de algodão, quem o achasse dirija-se numa padaria na Rua do Cano, n.º 30, onde receberá alvíssaras” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 50, edição de 24 de junho de 1818).

Muitas dessas nações sofreram com estereótipos criados pelos europeus acerca de suas qualidades. A prática mostrava-se antiga, pois no século XVIII o padre italiano André João Antonil julgou que indivíduos “de Angola criados em Luanda são mais capazes de aprender ofícios mecânicos” e “entre os congos há também alguns bastantemente industriosos, e bons não só para o serviço de cana, mas para as oficinas e para o maneio de casa”29.

Os Congos, nação que indicava os escravizados transportados através da bacia do rio Congo, tinham algumas características semelhantes aos de Angola, de acordo com Rugendas, mas os congoleses, por serem mais pesados, eram mais apropriados para trabalhos no campo. Os Rebolos, teorizou Rugendas, “são mais obstinados e mais inclinados ao desespero do que os outros”. Ele ainda escreveu que os Monjolos eram “menos apreciados”, por serem “fracos e preguiçosos”. Para o pintor, os escravizados apresentavam “certas distinções de disposição e caráter, que deram a essa ou aquela tribo uma reputação melhor ou pior na opinião pública”.

Os escravizados Mina também eram estereotipados, não só pela aparência, mas também pelo temperamento, tidos como rebeldes. Os Mina teriam formado um grupo à parte no Rio, devido à “inabilidade para unirem-se com outros”30. A “fama” nem sempre era refletida em anúncios de venda, que buscavam trazer as melhores qualidades do escravizado para atrair compradores.

“Quem quiser comprar um preto Mina de idade 16 anos, com as melhores disposições para qualquer emprego, procure na Rua do Ouvidor, esquina da Vala, o primeiro sobrado” (Gazeta do Rio de Janeiro, n.º 7, edição de 25 de janeiro de 1815).

As mencionadas nações passaram a fazer mesmo parte dos africanos escravizados no Rio de Janeiro. Informar a nação de determinada pessoa nas páginas de jornal, como demonstrado, era importante quer para chamar a atenção de um possível comprador quer para facilitar a localização de um fugitivo. Tais termos passaram então a ser o sobrenome dos escravizados. No dia 29 de janeiro de 1814, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia informou, em anúncio na Gazeta do Rio de Janeiro, que tinha três indivíduos desaparecidos conduzidos para a instituição. Os nomes eram: Mariana Cassanje, Joaquim Cabinda e Maria Conga.

- 1. A estimativa de Oliveira Lima (D. João VI no Brasil: 1808-1821. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1945, p. 107) indica 50 mil habitantes no Rio de Janeiro antes da chegada da Família Real. O viajante inglês John Luccock (Notes of Rio de Janeiro, and the southern parts of Brazil. London: Samuel Leigh, 1820, p. 41), por sua vez, contabilizou 60 mil habitantes poucos meses após o desembarque real. O número de pessoas que foram transferidas com a Corte é discutível. O historiador Jurandir Malerba (“Sobre o Tamanho da Comitiva”. Revista Acervo, Rio de Janeiro, v. 21, nº 1, jan/jun 2008, p. 47-62) concluiu que o número “pode oscilar entre seis e 15 mil”.

- 2. O Mapa da população da Corte e província do Rio de Janeiro em 1821, publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, número 33, página 135, aponta uma população de 79.321 na área urbana do Rio de Janeiro em 1821. Se incluirmos as regiões rurais calculadas, a população ultrapassa os 112 mil.

- 3. Dados extraídos do Trans-Atlantic Slave Trade – Database, disponíveis para consulta em www.slavevoyages.org.

- 4. Rugendas, Johann Moritz. Malerische Reise in Brasilien. Paris: Engelmann & Cie, 1835.

- 5. Mattos, Regiane Augusto de. De Cassange, Mina, Benguela a gentio da Guiné - Grupos étnicos e formação de identidades africanas na cidade de São Paulo (1800-1850). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.

- 6. Moore, Samuel. Biografia de Mahommah Gardo Baquaqua. Trad. Fábio de Araújo. Alchemia, 2018 [1854].

- 7. Enders, Armelle. História da África Lusófona. Sintra: Inquérito, 1997, p. 51.

- 8. Dados extraídos do Trans-Atlantic Slave Trade – Database, disponíveis para consulta em www.slavevoyages.org.

- 9. Pinto, Alberto Oliveira. História de Angola – da Pré-História ao Início do Século XXI. Lisboa: Mercado de Letras, 2015, p. 482.

- 10. Ibidem.

- 11. Curtin, Philip D.. The Atlantic Slave Trade: a Census. London: University of Wisconsin Press, 1969, p. 207.

- 12. Medeiros, Eduardo. “Moçambicanização dos escravos saídos pelos portos de Moçambique”. Ponta de Lança. v.12, n. 23. Sergipe, 2018.

- 13. Alencastro, Luiz Filipe de. O trato dos viventes: Formação do Brasil no. Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

- 14. Florentino, Manolo. Em Costas Negras: Uma História do Tráfico de Escravos entre a África e o Rio de Janeiro (Séculos XVIII e XIX). São Paulo: Editora Unesp, 2014, p. 83.

- 15. Martius, C. F. Phil Von e Spix, J. Baptist von. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1976 [1823], p. 104.

- 16. Candido. Mariana P. An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and Its Hinterland. New York: Cambridge University Press, 2013, p. 95.

- 17. Ibidem, p. 166.

- 18. Pinto, Alberto Oliveira. Op. cit., p. 468.

- 19. Ibidem, p. 470.

- 20. Enders, Armelle. A História do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gryphus, 2015.

- 21. Lopes, Nei. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. São Paulo: Selo Negro, 2004.

- 22. Pinto, Alberto Oliveira. Op. Cit., p. 478.

- 23. Ibidem, p. 456-457.

- 24. Karasch, Mary. Slave Life in Rio de Janeiro, 1808-1850. Princeton, Princeton University Press, 1987, p. 20.

- 25. Karasch, Mary. Op. cit., p. 23-24.

- 26. Rugendas, Johann Moritz. Op. cit.

- 27. Debret. Jean Baptiste. Voyage pittoresque et historique au brésil. Vol. 2. Paris: Firmin didot Féres, 1835, p. 114.

- 28. Lopes, Nei. Op. cit.

- 29. Antonil, André João. Cultura e opulência do Brasil, por suas drogas e minas. Lisboa: Officina Real, 1711, p. 31.

- 30. Karasch, Mary. Op. cit., p. 26.