Racismo e cultura

1A reflexão sobre o valor normativo de certas culturas, decretado unilateralmente, merece que lhe prestemos atenção. Um dos paradoxos que mais rapidamente encontramos é o efeito de ricochete de definições egocêntricas, sóciocêntricas. Em primeiro lugar, afirma-se a existência de grupos humanos sem cultura; depois, a existência de culturas hierarquizadas; por fim, a noção da relatividade cultural.

Da negação global passa-se ao reconhecimento singular e específico. É precisamente esta história esquartejada e sangrenta que nos falta esboçar ao nível da antropologia cultural.

Podemos dizer que existem certas constelações de instituições, vividas por homens determinados, no quadro de áreas geográficas precisas que, num dado momento, sofreram o assalto directo e brutal de esquemas culturais diferentes. O desenvolvimento técnico, geralmente elevado, do grupo social assim aparecido autoriza-o a instalar uma dominação organizada. O empreendimento da desculturação apresenta-se como o negativo de um trabalho, mais gigantesco, de escravização económica e mesmo biológica.

A doutrina da hierarquia cultural não é, pois, mais do que uma modalidade da hierarquização sistematizada, prosseguida de maneira implacável.

A moderna teoria da ausência de integração cortical dos povos coloniais é a sua vertente anátomico-fisiológica. O surgimento do racismo não é fundamentalmente determinante. O racismo não é um todo, mas o elemento mais visível, mais quotidiano, para dizemos tudo, em certos momentos, mais grosseiro de uma estrutura dada.

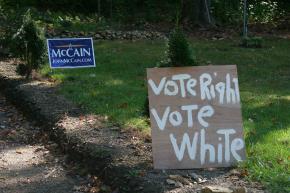

Estudar as relações entre o racismo e a cultura é levantar a questão da sua acção recíproca. Se a cultura é o conjunto dos comportamentos motores e mentais nascido do encontro do homem com a natureza e com o seu semelhante, devemos dizer que o racismo é sem sombra de dúvida um elemento cultural. Assim, há culturas com racismo e culturas sem racismo.

Contudo, este elemento cultural preciso não se enquistou. O racismo não pode esclerosar-se. Teve de se renovar, de se matizar, de mudar de fisionomia. Teve de sofrer a sorte do conjunto cultural que o informava.

Como as Escrituras se revelaram insuficientes, o racismo vulgar, primitivo, simplista, pretendia encontrar no biológico a base material da doutrina. Seria fastidioso lembrar os esforços empreendidos nessa altura: forma comparada do crânio, quantidade e configuração dos sulcos do encéfalo, características das camadas celulares do córtex, dimensões das vértebras, aspecto microscópico da epiderme, etc.

O primitivismo intelectual e emocional aparecia como uma consequência banal, um reconhecimento de existência.

Tais afirmações, brutais e maciças, dão lugar a uma argumentação mais fina. Contudo, aqui e ali, vêm ao de cima algumas ressurgências. É assim que a “labilidade emocional do Negro”, “a integração subcortical do Árabe”, “a culpabilidade quase genérica do Judeu”, são dados que se encontram em alguns escritores contemporâneos. Por exemplo, a monografia de J. Carothers, patrocinada pela OMS, exibe, a partir de “argumentos científicos”, uma lobotomia fisiológica do Negro de África.

Estas posições sequelares tendem, no entanto, a desaparecer. Este racismo que se pretende racional, individual, determinado, genotípico e fenotipíco, transforma-se em racismo cultural. O objecto do racismo é, não descriminar o homem particular, mas uma certa forma de existir. No limite, fala-se de mensagem, de estilo cultural. Os “valores ocidentais” unem-se singularmente ao já célebre apelo à luta da “cruz contra o crescente”.

Sem dúvida, a equação morfológica não desapareceu completamente, mas os acontecimentos dos últimos trinta anos abalaram as convicções mais firmes, subverteram o tabuleiro de xadrez, reestruturaram um grande número de relações.

A lembrança do nazismo, a miséria comum de homens diferentes, a escravização comum de grupos sociais importantes, o surgimento de “colónias europeias”, quer dizer, a instituição de um regime colonial em plena Europa, a tomada de consciência dos trabalhadores dos países colonizadores e racistas, a evolução das técnicas, tudo isto alterou profundamente o aspecto do problema.

Temos de procurar, ao nível da cultura, as consequências deste racismo.

O racismo, vimo-lo, não é mais do que um elemento de um conjunto mais vasto: a opressão sistematizada de um povo. Como se comporta um povo que oprime? Aqui, encontram-se constantes.

Assiste-se à destruição dos valores culturais, das modalidades de existência. A linguagem, o vestuário, as técnicas são desvalorizados. Como dar conta desta constante? Os psicólogos que tem tendência para tudo explicar por movimentos da alma pretendem colocar este comportamento ao nível dos contactos entre particulares: crítica de um chapéu original, de uma maneira de falar, de andar …

Semelhantes tentativas ignoram voluntariamente o carácter incomparável da situação colonial. Na realidade, as nações que empreendem uma guerra colonial não se preocupam com o confronto das culturas. A guerra é um negócio comercial gigantesco e toda a perspectiva deve ter isto em conta. A primeira necessidade é a escravização, no sentido mais rigoroso, da população autóctone.

Para isso, é preciso destruir os seus sistemas de referência.

A expropriação, o despojamento, a razia, o assassínio objectivo, desdobram-se numa pilhagem dos esquemas culturais ou, pelo menos, condicionam essa pilhagem. O panorama social é desestruturado, os valores ridicularizados, esmagados, esvaziados. Desmoronadas, as linhas de força já não ordenam. Frente a elas, um novo conjunto, imposto, não proposto mas armado, com todo o seu peso de canhões e de sabres.

No entanto, a implantação do regime colonial não traz consigo a morte da cultura autóctone. Pelo contrário, a observação histórica diz-nos que o objectivo procurado é mais uma agonia continuada do que um desaparecimento total da cultura preexistente. Esta cultura, outrora viva e aberta ao futuro, fecha-se, aprisionada no estatuto colonial, estrangulada pela canga da opressão. Presente e simultaneamente mumificada depõe contra os seus membros. Com efeito, define-os sem apelo. A mumificação cultural leva a uma mumificação do pensamento individual. A apatia tão universalmente apontada dos povos coloniais não é mais do que a consequência lógica desta operação. A acusação de inércia que constantemente se faz ao “indígena” é o cúmulo da má-fé. Como se fosse possível que um homem evoluísse de modo diferente que não no quadro de uma cultura que o reconhece e que ele decide assumir. É assim que se assiste à implantação dos organismos arcaicos, inertes, que funcionam sob a vigilância do opressor e decalcados caricaturalmente sobre instituições outrora fecundas…

Estes organismos traduzem aparentemente o respeito pela tradição, pelas especificidades culturais, pela personalidade do povo escravizado. Este pseudo-respeito identifica-se, com efeito, com o desprezo mais consequente, com o sadismo mais elaborado. A característica de uma cultura é ser aberta, percorrida por linhas de força espontâneas, generosas, fecundas. A instalação de “homens seguros” encarregados de executar certos gestos é uma mistificação que não engana ninguém. É assim que as djemaas cabilas nomeadas pelas autoridades francesas são reconhecidas pelos autóctones. São dobradas por uma outra djemaa eleita democraticamente. E naturalmente a segunda dita a maior parte das vezes a sua conduta à primeira.

A preocupação constantemente afirmada de “respeitar a cultura das populações autóctones” não significa, portanto, que se considerem os valores veiculados pela cultura, encarnados pelos homens. Bem depressa se adivinha, antes, nesta tentativa uma vontade de objectivar, de encaixar, de aprisionar, de enquistar. Frases como: “eu conheço-os”, “eles são assim”, traduzem esta objectivação levada ao máximo. Assim, conheço os gestos, os pensamentos, que definem estes homens…

O exotismo é uma das formas desta simplificação. Partindo daí nenhuma confrontação cultural pode existir. Por um lado, há uma cultura na qual se reconhecem qualidades de dinamismo, de desenvolvimento, de profundidade. Uma cultura em movimento, em perpétua renovação. Frente a esta, encontram-se características, curiosidades, coisas, nunca uma estrutura.

O exotismo é uma das formas desta simplificação. Partindo daí nenhuma confrontação cultural pode existir. Por um lado, há uma cultura na qual se reconhecem qualidades de dinamismo, de desenvolvimento, de profundidade. Uma cultura em movimento, em perpétua renovação. Frente a esta, encontram-se características, curiosidades, coisas, nunca uma estrutura.

Assim, na primeira fase, o ocupante instala a sua dominação, afirma maciçamente a sua superioridade. O grupo social, subjugado militar e economicamente, é desumanizado segundo um método polidimensional.

Exploração, torturas, razias, racismo, liquidações colectivas, opressão racional, revezam-se a níveis diferentes para fazerem, literalmente, do autóctone um objecto nas mãos da nação ocupante.

Este homem objecto, sem meios de existir, sem razão de ser, é destruído no mais profundo da sua existência. O desejo de viver, de continuar, torna-se cada vez mais indeciso, cada vez mais fantasmático. É neste estádio que aparece o famoso complexo de culpabilidade. Wright2 dedica-lhe nos seus primeiros romances uma descrição muito pormenorizada.

Contudo, progressivamente, a evolução das técnicas de produção, a industrialização, aliás limitada, dos países escravizados, a existência cada vez mais necessária de colaboradores, impõem ao ocupante uma nova atitude. A complexidade dos meios de produção, a evolução das relações económicas, que, quer se queira quer não, arrasta consigo a das ideologias, desequilibram o sistema. O racismo vulgar na sua forma biológica corresponde ao período de exploração brutal dos braços e das pernas do homem. A perfeição dos meios de produção provoca fatalmente a camuflagem das técnicas de exploração do homem, logo das formas do racismo.

Não é, pois, na sequência de uma evolução dos espíritos que o racismo perde a sua virulência. Nenhuma revolução interior explica esta obrigação de o racismo se matizar, de evoluir. Por toda a parte há homens que se libertam, abalando a letargia a que a opressão e o racismo os tinham condenado.

…)

pode continuar a ler aqui:

MALHAS QUE OS IMPÉRIOS TECEM. TEXTOS ANTI-COLONIAIS, CONTEXTOS PÓS-COLONIAIS 2

Índice

Manuela Ribeiro Sanches, Viagens da teoria antes do pós-colonial

Agradecimentos

I – Viagens transnacionais, afiliações múltiplas

W. E. B. Du Bois, Do nosso esforço espiritual

Alain Locke, O novo Negro

Léopold Sédar Senghor, O contributo do homem negro

George Lamming, A presença africana

C. L. R. James, De Toussaint L’Ouverture a Fidel Castro

Mário de (Pinto) Andrade, Prefácio a Antologia Temática de Poesia Africana

II – Poder, colonialismo, resistência trans-nacional

Michel Leiris, O etnógrafo perante o colonialismo

Georges Balandier, A situação colonial: uma abordagem teórica

Aimé Césaire, Cultura e colonização

Richard Wright, Tradição e industrialização

Frantz Fanon, Racismo e cultura

Kwame Nkruhmah, O neo-colonialismo em África

Eduardo Mondlane, A estrutura social – mitos e factos

Eduardo Mondlane, Resistência - A procura de um movimento nacional

Amílcar Cabral, Libertação nacional e cultura

se pretende comprar o livro on-line poderá fazê-lo aqui

- 1. Intervenção de Frantz Fanon no 1º Congresso de Escritores e Artistas Negros em Paris, em Setembro de 1956. Versão extraída do volume Em Defesa da Revolução Africana, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1980 (tradução de Isabel Pascoal).

- 2. Referência a Richard Wright, também presente no congresso com a comunicaçao que aqui se reproduz (N.T.)