Desmedida: Ruy Duarte de Carvalho, a escrita e nós, no “vaivém das barcas”

Embora defenda sempre a necessidade de distinguir o pessoal do profissional, percebo que essa distinção hoje mostra-se impossível para mim. Não há como não me sentir, nesse momento, misturada ao tentar falar desse notável Desmedida, que ficou como um dos últimos legados deixados pelo Ruy Duarte. E dos mais valiosos para nós brasileiros. Porque a emoção é indisfarçável, eu antecipo o meu pedido de desculpas por não conseguir a dose de rigor que foi sempre uma das marcas essenciais do autor desse e de outros livros fundamentais.

Esse lançamento estava previsto para novembro, com a presença do Ruy, e era aguardado por mim com considerável ansiedade. Pela qualidade do livro, pela relevância do autor, pela oportunidade de, mais uma vez, receber o escritor e o intelectual na USP e, assim, ver acrescentado um elo na corrente que o mantinha ligado ao Brasil, desde a sua primeira visita em novembro de 1987 para participar de um evento intitulado Perfil da Literatura Negra, no Centro Cultural São Paulo. Depois disso, ele regressou muitas vezes. Por ter acompanhado sempre de perto e com enorme interesse o seu percurso, posso rastrear na memória algumas de suas pegadas. E mesmo correndo o risco de ser um pouco cansativa, decidi assinalar alguns pontos por acreditar que são também pistas para os estudiosos que pretendam mapear o seu roteiro e a história de seus laços com o nosso país.

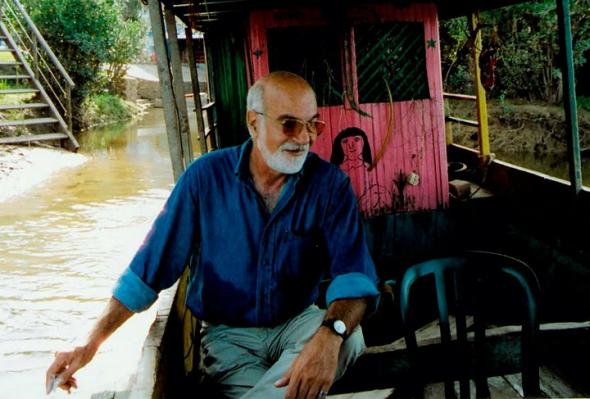

Barra do Rio Grande. Fotografia de Daniela Moreau.

Barra do Rio Grande. Fotografia de Daniela Moreau.

Em sua segunda viagem, Ruy aqui esteve em 1988, no programa de um curso chamado “Para Compreender Angola”, promovido pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Em 1991, bastante cansado do difícil cotidiano de Luanda, ele escolheu São Paulo para férias. Veio por quinze dias, período em que aceitou participar de algumas reuniões na Associação Cultural Agostinho Neto. Voltaria, semanas depois, para o I Encontro de Professores de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, realizado na UFF, com a parceria da Universidade Federal Fluminense, a Universidade de São Paulo e a União de Escritores Angolanos. Estávamos no início da nossa organização como estudiosos da matéria e a sua presença foi importante para não deixar dúvidas quanto à complexidade do universo dessa produção.

A seriedade de seu trabalho como pesquisador e como escritor motivou outros convites. Em 1993, ele viria participar de um colóquio promovido pelo Centro de Estudos Portugueses da USP e, alguns meses mais tarde, a convite do Prof. Dr. Carlos Serrano, do Centro de Estudos Africanos, seria responsável por um excelente curso de Antropologia. Nessa fase, esteve na UNICAMP para uma palestra. E quis conhecer certo interior do Estado do Rio, inclusive a recém-inaugurada Escola de Cinema, de Campos, pensando, quem sabe, numa hipótese para o seu anunciado exílio. No ano seguinte, ele integraria o grupo de escritores angolanos convidados para a celebração dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Acho que essa foi uma viagem interessante pois levou-o a Brasília e outras cidades, abrindo-lhe a chance de ganhar intimidade com o país que começara a conhecer pelos livros e pela música, desde a adolescência em Angola. Em 1997, iria a Ilhéus, encontrar, ou antes, reencontrar as paisagens do cacau que, como a muitos africanos de sua geração, lhe foram apresentadas por Jorge Amado. Esteve também em Passo Fundo algum tempo depois, aproximando-se dos pampas e do mundo de Érico Veríssimo, outra referência literária de sua geração. Muitas vindas, breves ou brevíssimas, integrados em programas de natureza diversa, se sucederiam, acrescentando dados ao mapa do Brasil que ele ia compondo. Em 2005, com o decisivo apoio da Casa das Áfricas, veio para um ciclo de palestras na USP e na PUC-SP. E, mais tarde, com uma bolsa de criação, concedida pela mesma instituição, ele viria para uma permanência mais longa, que permitiu a viagem e fez acontecer esse livro por cujas trilhas podemos seguir e comungar um impressionante roteiro de experiências.

Ainda que incompleta, essa lista ajuda a perceber o longo processo de aproximação com o Brasil e permite-nos observar a marca característica do intelectual que nunca aderiu aos facilitarismos. No cultivado apego ao rigor, Ruy Duarte de Carvalho não cedia ao improviso. Desse modo, a maturidade de sua escrita resultava de um trabalho intenso, que só fazia crescer o talento do escritor, comprovado e renovado a cada livro. A limpidez do estilo, combinada a um tom de conversa, num compasso que nos convida para uma interlocução tão produtiva, é apurada na luta com as palavras, arena em que o autor empenhava tempo e determinação. A fluência da linguagem, evocando o ritmo do rio em busca do qual sai de São Paulo, parece natural, mas não é casual. Os seus leitores logo reconhecem que esse compasso deriva da intimidade conquistada no longo contato com o país, de que as visitas a que acima aludi dão notícia. A viagem final, em 2005, e os meses mergulhado nas leituras avançam, de forma brilhante, o pacto que a narrativa vem selar, iluminando sua origem, por ele localizada ainda nos anos de Moçâmedes:

“E li, durante a puberdade e a adolescência, muita literatura brasileira. Tinha uma livraria no Lobito que fazia importação direta de material brasileiro e distribuía pelo resto da colônia. Meu pai comprava livros desses e O Cruzeiro e a Manchete também. Foi assim que lidei muito cedo com os Capitães da areia e ainda estremeço quando deparo, nos sebos de agora, com as capas que a Livraria José Olympio praticava na altura. Era em Moçâmedes que isso acontecia e ainda hoje me permito trautear trechos inteiros das modinhas de Luiz Gonzaga com que o Cinema Eurico anunciava as suas tardes de matinê.” (p.68)

Barra do Rio Grande. Fotografia de Daniela Moreau.

Barra do Rio Grande. Fotografia de Daniela Moreau.

Por ter partilhado alguns de seus encontros com o Brasil, e de outros tido notícias, às vezes por breves telefonemas, à maneira do Ruy Duarte, como ele próprio dizia, a publicação entre nós desse livro me comove especialmente. E vejo a belíssima edição da Língua Geral como um necessário sinal de reconhecimento do papel cumprido pela obra ao nos revelar faces de um país que, apesar de vivido por nós e tão visitado por estudiosos de várias partes do mundo, ganha aos nossos olhos um outro movimento. Privados da companhia do escritor, tomados pela aguda consciência da perda, sem esquecer a dor, ficamos, e não é pouco, com a graça de uma narrativa que nos ajuda a redescobrir o Brasil num diálogo rico com a sua história, a sua geografia, e com a história e a geografia de outros países que o olhar arguto do escritor foi buscar. São instigantes os paralelos sugeridos com Angola e com a África do Sul, por exemplo.

A impressionante capacidade de ler paisagens e compreender a sua linguagem manifesta-se nessa narrativa que, a partir de imagens muito vivas, oferece-nos um Brasil que, procurado também em terrenos antigos, ergue-se renovado na sua vocação de produzir o insólito, como gosta de reiterar o narrador. Nesse caso, vale observar uma convergência notável entre o país percorrido e o sujeito que o percorre, pois não é fácil encontrar um escritor com tanta vocação para o inesperado como o Ruy Duarte de Carvalho.

Em Desmedida, isso se confirma de várias maneiras. A começar pela referência explícita ao Brasil. Tendo em mente a centralidade de Angola em sua obra, pensamos estar diante de uma mudança de eixo. Ao atravessarmos as 401 páginas do livro, verificamos que mais que de uma alteração espacial, trata-se de uma radicalização de perspectiva. Também aqui, e de modo intenso, o escritor incorpora a deriva como um movimento produtivo, explorando do método a possibilidade de decifrar o real, perseguindo suas repetições, variações, simetrias, acasos, encontros e convergências (…), como ele adverte já no primeiro parágrafo. Ao final do texto, o leitor nota que pelos caminhos do nosso sertão e pelas ruas agitadas de São Paulo, ele não deixou de buscar Angola. E de encontrá-la, como sempre conseguiu.

Embora inserido numa espécie de tradição de terra palmilhada, Desmedida surpreende-nos por muitos motivos. Sem deixar de trazer um relato de viagem, o livro rompe a nossa ilusão de familiaridade pois a própria viagem focalizada revela-se bastante complexa, colocando-nos perante fundas diferenças, como a proveniência do viajante, que não vem da Europa, das terras do norte desenvolvido, em busca do “outro”. Vem de Angola, do continente africano, com outras motivações, que se vão revelando ao longo do roteiro que percorre. Melhor dizendo, dos roteiros, o da viagem no plano físico e o da construção do texto, ambos mobilizados pelo interesse no Brasil contemporâneo que a incursão na geografia e na história permite encontrar.

Seguindo na direção do centro do país, o narrador não vai, como poderíamos esperar, à procura do que está consolidado. Seu rumo é pautado pelo desejo de aferir a pulsação do São Francisco, que corta as terras que ganharam estatuto lendário nos textos de Euclides da Cunha e de Guimarães Rosa. Na companhia desses autores, e de outros como Richard Burton, Teodoro Sampaio e Saint-Hilaire, efetiva-se seu plano de conhecer e reconhecer partes de um país com que, há décadas, estabeleceu relações tão vivas. O Brasil, descoberto nos livros e revistas que desde a sua adolescência vivida no sul de Angola freqüenta o seu imaginário, abre-se a outras formas de apreensão.

Tão bem trabalhada em outros textos, a dimensão da viagem aqui se manifesta como um dado estrutural. Não tivesse ele, e já antes de iniciar a sua formação em Paris, o olhar do antropólogo. E é também com a bagagem da antropologia que vai organizando sua travessia, essa palavra que parece colada ao mundo do sertão. Com essa base, ele vai perscrutando o universo das mobilidades culturais, uma característica das populações pastoris que ocuparam o seu pensamento e forarm contempladas em Vou lá visitar pastores. Entre nós, os urbanos, ancorados nessa modernidade trivial, não falta quem possa argumentar que a mobilidade é evidentemente um dado do nosso tempo. Ruy nos alerta, entretanto, para os significados e o peso que ela tem entre essas populações que vivem no sudeste de Angola, às quais ele dedicou a maior parte de suas reflexões.

Grande Sertão. Fotografia de Daniela Moreau.

Grande Sertão. Fotografia de Daniela Moreau.

Tratada como tema e incorporada na escrita como marca estrutural, a mobilidade ajuda a explicar a dificuldade de classificação que sua obra impõe ao nosso impulso catalogador. O rigor científico e o acurado tratamento estético, sem dispensar nunca a energia inventiva, colocam-nos diante de dilemas. É sempre difícil encontrar uma definição, como se o descompromisso com fronteiras fosse efetivamente um compromisso do autor. E parece-me que é.

Assim chegamos à noção de fronteira e, daí, ao gosto de viajar, tão presente na obra e na vida do escritor. Os nomes dos lugares – Luanda, São Paulo e São Francisco - já presentes no subtítulo, prenunciam que Desmedida é um livro de viagem. Mas talvez o mais prudente seja reconhecê-lo também como um livro de viagem, porque temos mais do que isso. A força das paisagens ali está, entretanto há outras vias que o apanham e o conduzem, fazendo-o perder-se nas voltas que confundem e encantam sua escrita:

“Pelo que, andando eu agora por aqui também a querer explorar este rio São Francisco e a tentar apreender os seus passados para ver se consigo situar-me nos seus presentes, de dados que vou retendo sustento a minha devoção pelo que Guimarães Rosa escreveu, e é a paisagens literárias que me remeto ainda, correndo embora o risco de levar o eventual leitor a concluir que assim também já chega. Com o que aliás concordo e garanto passar depois a outra.” (p.135)

Referências científicas e/ou literárias como Ana Maria Machado, António Cândido, Carlos Drummond de Andrade, Charles Boxer, Ernst Jünger, Evaldo Cabral de Mello, Fawn Brodie, Flora Süssekind, Helena Bocayuva, Lilian Moritz Schwarcz, Luiz Felipe Alencastro, Joseph Conrad, Josué de Castro, Manuela Carneiro da Cunha, Manuel Bandeira, Paulo Prado, P. J. P. Whitehead, Roger Bastide, Sérgio Buarque de Holanda, Wilson Lins, entre tantos outros nomes, povoam o texto. Além de Blaise Cendras, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Richard Burton, Saint-Hilaire e Teodoro Sampaio, com os quais o diálogo é mais demorado. Esse arcabouço e seus aportes sugerem uma autobiografia intelectual, em que se situam as notas de uma formação sólida e variada, orientada pela paixão do conhecimento. É o que surpreendemos num itinerário dividido com escritores, viajantes, engenheiros, naturalistas, intelectuais de diversificado cariz que tiveram sua vida ligada ao Brasil, território que agora Ruy percorre com interesse intelectual e militante deslumbramento.

Grande Sertão. Fotografia de Daniela Moreau.Para os que conhecem o Modernismo, destaca-se já nas primeiras páginas o nome de Blaise Cendrars, intelectual europeu marcante na história de nossas letras. O movimento é de aproximação, tendo como vetor as afinidades que ligam os dois. É a partir de uma vivência que Ruy Duarte se lembra de Cendrars. Um requintado jantar numa rica fazenda no interior de São Paulo faz pensar no papel do café na economia brasileira e no percurso histórico da vida nacional. O café, cuja produção é uma das bases da riqueza de segmentos da sociedade paulista, é também uma espécie de emblema da concentração de renda que não deixa de alimentar essas ilhas de prosperidade e bem-estar a que está associada grande parte da atividade intelectual no país. O movimento modernista e sua fulgurante Semana de Arte Moderna são sinais dessa mistura. A lembrança do intelectual europeu tão presente naqueles efervescentes anos 20 conduz o escritor a uma situação especial, por ele definida como “agarrado a uma bolha de temporalidade e velocidade de pensamento, dessas que não têm nada a ver com durações comuns.” (p. 20)

Grande Sertão. Fotografia de Daniela Moreau.Para os que conhecem o Modernismo, destaca-se já nas primeiras páginas o nome de Blaise Cendrars, intelectual europeu marcante na história de nossas letras. O movimento é de aproximação, tendo como vetor as afinidades que ligam os dois. É a partir de uma vivência que Ruy Duarte se lembra de Cendrars. Um requintado jantar numa rica fazenda no interior de São Paulo faz pensar no papel do café na economia brasileira e no percurso histórico da vida nacional. O café, cuja produção é uma das bases da riqueza de segmentos da sociedade paulista, é também uma espécie de emblema da concentração de renda que não deixa de alimentar essas ilhas de prosperidade e bem-estar a que está associada grande parte da atividade intelectual no país. O movimento modernista e sua fulgurante Semana de Arte Moderna são sinais dessa mistura. A lembrança do intelectual europeu tão presente naqueles efervescentes anos 20 conduz o escritor a uma situação especial, por ele definida como “agarrado a uma bolha de temporalidade e velocidade de pensamento, dessas que não têm nada a ver com durações comuns.” (p. 20)

A imagem do intelectual europeu dará início a um processo narrativo orientado pelo gesto de atar pontas do tempo: o passado - em que se localizam as referências intelectuais a serem convocadas - e o futuro que será apreendido na descodificação das paisagens visitadas durante a viagem do escritor angolano. O interesse pelo Brasil, que mobilizou ambos e gerou tantas viagens, está no centro da aproximação. No meio, estão as décadas que distinguem seus tempos. E, ainda, a preceder as viagens e o arrebatamento que elas têm na origem, o conhecimento assegurado pelas leituras. Foram os livros o ponto de partida, e das leituras nasceu a motivação que os fez viajantes pelas nossas terras. A partir do conhecimento, as viagens se convertem num modo de reconhecer paisagens, gentes, movimentos… os sorrisos. Aquando do lançamento do livro em Lisboa, em entrevista ao Jornal de Letras, o autor sintetiza o projeto:

”(…) essa viagem, como programa ou como ficção de narrativa a haver, não esteve nunca destinada a procurar encontrar. Ela só se impôs quando a dada altura vi que dava para querer ir curtir e ver, ir ver, em Minas Gerais, se os sorrisos, agora lá, rimavam ainda com os que eu tinha andado a vida inteira a decifrar em livros brasileiros?”

Tão significativo na economia narrativa, Cendrars, já sabemos, não será a única companhia. No segundo segmento do primeiro capítulo, o autor recua no tempo, opta por outro império e, com outro viajante célebre, constrói uma forte interlocução: Richard Francis Burton. Além de alguns dados que permitem ao leitor identificar minimamente o personagem, o narrador faz questão de detalhar pontos de convergência entre os dois estrangeiros que o antecederam nas incursões pelas terras brasileiras: a ligação com a África é um desses pontos. Ao incorporar dois instigantes personagens, Ruy Duarte, define de certa maneira o terreno em que deseja fincar as raízes do projeto literário – e não só – que este livro representa. As referências a esses intelectuais por quem nutre uma entusiasmada admiração dão conta da escolha de uma certa linhagem a que deseja associar o seu nome.

A ligação, legítima e justificada, entretanto, não oculta uma diferença, que é crucial na concepção e na elaboração da narrativa do escritor angolano: o local de onde ele fala, quer dizer, o lugar a partir do qual se enraíza o seu discurso e organiza o seu olhar. Como os outros dois, ele é estrangeiro, mas, diferentemente dos outros dois, ele não vem do Norte, do centro do mundo, da base em que se definem os paradigmas que definem e condicionam a periferia. É de outro lugar periférico que ele vem e é essa outra periferia que ele quer compreender, pois é para ela que regressará, como está no subtítulo da obra e como ele não deixa de reconhecer:

”(…) a hipótese de uma viagem que tivesse o São Francisco em conta e de um livro que não perdesse nunca de vista nem o lugar de onde eu estava a sair nem o lugar para onde, nem que só de mim para mim, onde quer que estiver, estarei sempre a voltar.” (p.150)

Indicadas a natureza de seu projeto e a motivação dessa errância, percebemos que não estamos diante de um transitar gratuito, de uma procura fortuita do diverso. Não se trata de uma aventura para sanar a sede de exotismo. Não é em cima da descoberta do Brasil, mesmo que do seu Brasil, que se funda a proposta, em torno da qual ele pondera: “Um livro a insinuar-se? E por que não? Um livro mais de “viagem”, mas que também não fosse um desses registros paraliterários de errâncias e de evasões apuxar para o sério e para a auto-ajuda. Que remetesse para os domínios em que me movo mas admitisse derivas. (…) Ensaiasse tão só talvez, dizer do Brasil a partir de Angola, a partir da situação nacional que é a minha em relação ao mundo e Angola (e exatamente só a partir disso).” (p. 54)

O país que ele percorre, metonimizado no Rio Francisco, deve ser captado em sua dimensão extraordinária, tão intensamente trabalhada pala força imagética pela linguagem do autor: “O fabuloso Rio São Francisco … O Velho Chico que se diz até agora… Tão velho assim porque já em 1553, ou 1554, o seu curso interior foi alcançado a partir de porto seguro, rezam as crônicas, junto com o rio das Velhas.” (p. 72)

“Vindo de carro dos lados de Januária, com a serra dos Tropeiros durante muito tempo a correr do lado da mão direita, você enfrenta, depara pela frente, depois da serra das Araras, com um desses vãos, um desses buracões precipícios onde cabe um mar e tem matagais fundos com árvores pretas de tão velhas, lugar de dar onça, de evitar descer e ir ver. É um oco, um barranco matoso e escalavroso como haverá de ter sido aquele em que Augusto Matraga foi ferido, e recolhido e tratado depois por um casal velhinho de sertanejos, pretos.” (p. 81)

“Não tanto, a dimensão de um portentoso curso de água, mensurável, trabalhável, transponível, mas antes a de um deus fluvial que é o eixo e o texto de um universo a que se dá um nome e aonde colhe a dimensão de uma idéia e dos ecos que lhe conferem a insondável espessura do fundo, e a vaga desmedida da extensão de um cosmos. Estou a falar do sertão.” (p.96)

Palavras como fabuloso, portentoso, insondável e desmedida, imagens como “buracões precipícios onde cabe um mar”, “barranco matoso e escalavroso” traduzem a sensação de excepcionalidade que marca a paisagem, remetendo às notas dominantes dos relatos dos viajantes ao se confrontarem com o Novo Mundo ou com o continente africano, especialmente nos séculos XVIII e XIX. Nesse novo tempo de “descobertas”, a idéia do “outro” se projetava, repercutindo a consolidação das ciências sociais, articulada com as viagens de estudos promovidas pelas sedes dos grandes impérios. Livingstone, Stanley, Alexander Von Humboldt, entre tantos, são nomes que figuram na galeria dos que se iam afirmando como os olhos do império, na felix expressão de Mary Louise Pratt. Nesse panorama, o Brasil mereceu grande atenção, tendo despertado fascínio em homens como Saint-Hilaire, Von Martius, Burmeister e Agassiz, para citar alguns.

A paixão despertada nesses viajantes também toca o escritor angolano, que se vê arrebatado pela paisagem e pelo fascínio que ela provocou naqueles que o antecederam. Ler o Brasil no contato direto e ler os discursos que ele gerou é o seu desafio e a sua atenção vai ultrapassar em muito o interesse pela paisagem, o encanto das bromélias e sabiás.

Sensível ao encontro com a natureza, atento à exuberância, ele não se descuida do “Brasil de agora”. É o que explica seu empenho em compreender a nossa contemporaneidade, quer dizer, o Brasil de hoje como teatro, o último talvez no mundo, de todas as fases vividas, até agora, da ainda em curso expansão européia, dita ocidental. (p.67). É nesse mundo complexo que o escritor quer penetrar mas, ao contrário daqueles que fizeram os textos da conquista e da apropriação, ele sabe das dificuldades: “Sucumbindo a ruminações, a que aliás sou dado, eu não vou ter que encarar nem as vastidões a que o lugar me dá acesso ou impõe, mas sim a vastidão e o abismo do tanto que não sei e queria saber sobre o Brasil e sobre as questões e a geografia que terei de encarar…” (p.67)

Essa consciência da complexidade do objeto e da impossibilidade de dominar o conhecimento que persegue é um dos elementos a distingui-lo e a evidenciar a diferença de seu projeto. Não se trata efetivamente de apenas registrar o encantamento diante da pujança da natureza ou das peculiaridades das gentes que encontra. São as relações que o espaço e o tempo estabelecem, remetendo, a um nível mais fundo, o diálogo entre a História e a Geografia, colocando em cena os atores de um processo singular, envolvidos de certo modo no fenômeno da simultaneidade dos tempos… Enfim, é aquilo que ele vê como a desmedida brasileira que o mobiliza e mexe com a sua inteligência tão viva.

“Instauro para mim uma percepção que me faltava realizar com tamanha clareza e evidência no campo do espetáculo da mudança social: a da emergência pontual do inédito. A da emergência da questão, que vai custar muito a largar-me, da produção social do inédito. O Brasil como produtor, como gerador do inusitado social.” (p.151)

Grande Sertão. Fotografia de Daniela Moreau.

Grande Sertão. Fotografia de Daniela Moreau.

O confronto com esse fenômeno provoca o escritor, que vai buscar o leitor ávido que ele sempre foi. Sua erudição é posta ao serviço desse labor, que não poderia dispensar os recursos que o cineasta guardou e se refletem na sua dicção. Nas poderosas descrições e na encenação da atmosfera dialógica que a narrativa comporta, manifesta-se a força da linguagem cinematográfica, que se articula com as matrizes da tradição oral, que é um dos vetores do patrimônio cultural de seu país. A incorporação do Paulino, uma vez mais personagem, exprime a ligação com a terra e indicia uma das questões importantes dessa viagem. Refiro-me à presença de Angola, que remarca o itinerário, ou melhor, os itinerários, a viagem objetiva e a viagem do texto. Mais do que o desejo, a necessidade de observar Angola a partir de outros lugares, vendo-a sob outros ângulos, é uma das finalidades de todo o percurso. Encarar o seu país numa perspectiva contemporânea, contextualizando-o no quadro do presente de que não pode deixar de fazer parte.

Ao associar terrenos e paisagens literárias, ao confrontar relatos e estudos, ao estabelecer paralelos entre situações históricas, ao contrapor leituras e experiências, Ruy Duarte de Carvalho, sob o signo da deriva, coloca-nos frente a frente ao que ele identifica como o “vaivém das balsas”, abrido espaço também para novas maneiras de encarar a ligação entre o Brasil e o continente africano. Repudiando posições vitimistas, mas encarando de maneira vertical a experiência histórica, ao final do livro, ele pondera: “Acho mesmo que estamos juntos de tantas e tão evidentes maneiras que até uma vez mais pode parecer impertinência aludir sequer a isso. Estamos juntos enquanto produto histórico, substância de expansão e implicados em processos equivalentes de caldeação e de formação genética, antropológica, mestiça, linguística, social, comportamental e cultural. E, à partida, do mesmo lado nos quadros das atuações hemisféricas, austrais, regionais e nacionais do presente, embora ocupando lugares completa e paradoxalmente distintos, nalguns aspectos. E estamos juntos quanto a destinos coletivos e estaremos juntos em termos de sentido para o devir de toda a espécie humana e do mundo.” (p.397-8)

Texto de lançamento do livro Desmedida, Língua Geral realizado a 4 Out 2010 em São Paulo, em conjunto com a apresentação do Buala na Bienal de S. Paulo.