De Re Vegetalia (desdobramentos e deslocações da tropicalidade em e além da pós-colonialidade)

Nature is not only socially constructed; it is also always fraught with competing practices of using, ordering, and imaging; natures are plural and contested, especially in colonial contexts.

Mimi Sheller (2012), Citizenship from Below: Erotic Agency and Caribbean Freedom. Durham: Duke University Press, p.189.

Theses on Landscape

5. Landscape is a medium found in all cultures

6. Landscape is a particular historical formation associated with European imperialism.

7. Theses 5 and 6 do not contradict one another.

W.J.T. Mitchell. (2002) “Imperial Landscape” em Mitchell, W.J.T. (ed.) Landscape and Power. Chicago: University of Chicago Press, p.5.

Em Arquipélago, Mónica de Miranda explora as fraturas da natureza tropical ao imaginar a paisagem “mais como um verbo do que como um nome”1. Isso implica a superação da ideia na qual a paisagem se mostra como um texto que podemos decifrar, de que podemos aproximar-nos. Nas ultimas décadas, vários autores do postmodern turn têm olhado a paisagem enquanto superfície legível na qual se escondem elementos e informações sobre as povoações que moram nessa paisagem. Esse movimento implica, em muitos casos, o lugar-comum de compreender a natureza como uma realidade que não pode ser drasticamente oposta à da cultura, à realidade do espaço configurado pelo homem. A partir dessa afirmação surgiram vozes que tentaram ler a paisagem não como algo incompreensível e impenetrável, mas como um conjunto de signos aos quais nos podemos aproximar, “embora não sejam produzidos por nós”.

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

As obras de Arquipélago põem em tensão ambos os pressupostos. Revelando as limitações de um entendimento da paisagem resignado ao reconhecimento do caráter constructo do natural. Pelo contrário, o reconhecimento da “condição ficcional” da paisagem não é mais do que o ponto de partida utilizado para pôr em tensão as conexões e desconexões entre a produção da paisagem, a sua concepção como ferramenta e a sua produção. Essa tensão encontra-se já presente em Marx, quem reconhece numa conhecida passagem d’O Capital que “o meio de trabalho é uma coisa ou um conjunto de coisas que o homem interpõe entre si e o objecto do seu trabalho, como condutores da sua acção. […] Meios de trabalho desta categoria, mas já devidos a um trabalho anterior, são as oficinas, os estaleiros, os canais, as estradas, etc.”2

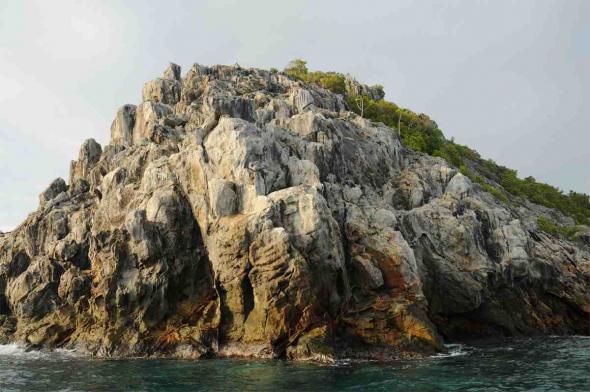

Respondendo a essa tensão, a artista oferece as impressões da “natureza” obtidas na visita a vários territórios insulares. Sendo “visitante” nesses espaços insulares, Mónica de Miranda recolhe imagens que se mostram ante nós não configuradas, desprovidas dos significantes especiais que lhes dão sentido. Igualmente “artificiais”, as ilhas e os jardins botânicos são espaços onde os seres vivos são transplantados, onde são convidados a evoluir num contexto “encurtado”, rodeado de fronteiras. Espaços de descoberta, trânsito e deslocalização, ambos permitem à artista estabelecer pontes entre os lugares que visitou na sua vida, convertendo-os em familiares ou estranhos. Contudo: como podemos analisar conjuntamente a natureza insular e a “ordem” dos jardins botânicos? As ilhas aparecem frequentemente como territórios submetidos a uma lei diferente daquela dos continentes, em grande medida da lei do mar, que funciona em Melville ou em Houellebecq como objeto de fascinação e libertação perante o tédio continental, como substitute for pistol and ball3 nas palavras do primeiro. Essa excepcionalidade, que faz das ilhas cadeias e sanatórios, paraísos e infernos, utopias e distopias (cada ilha tem o seu monstro), aparece confrontada com a função conectora que as ilhas desenvolveram nos processos de domínio e colonização4. Encontramos, então, ilhas que servem de pontes, que funcionam como laboratórios de mestiçagens que antecipam a função das grandes megalópolis, como fronteiras e centros dos impérios ou, por fim, como modelo de práticas relacionais e de modos alternativos de globalização. Ao mesmo tempo, as ilhas também oferecem o exemplo mais drástico do que Dipesh Chakrabarty chamaria “o antropoceno”, um período no qual a natureza deixou de ser a maior força de mudança no planeta em favor do ser humano. As ilhas artificiais, construídas ex nihilo com fins turísticos, opõem-se à tradicional imagem de isolamento e mistério ligada ao insular: não há aqui nada à descobrir, nenhuma população nativa à qual aludir com nostalgia, nenhuma toponímia azarenta ou imposta. Pelo contrário, o jardim botânico parece estar associado à ideia colonial de “colecionar”, de “inventariar” o globo. A sua exuberância e exaustividade brindavam ao mesmo tempo uma imagem do poderio do império e um “caos controlável” que se opunha à ordem bucólica da paisagem natural “feito cultural” das terras de produção agrícola europeias. No seu interesse por organizar, na sua meticulosidade, poderíamos vê-lo, ainda, como o antepassado e o oposto “imperial” do “transnacionalismo” desarrumado e expansivo que tem vindo a associar-se— embora às vezes de forma limitadora5 — com os processos de creolization insulares.

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

***

Numa forma simplista, a modernidade pode ser definida como a passagem da contemplação da paisagem à sua produção. Essa passagem poderia vir medida pela distância entre a einfühlung romântica, a comunhão entre a visão e o sentimento que propunha o romantismo alemão, por um lado, e o otimismo de Thomas Carlyle por outro, na sua afirmação: we remove mountains, and make seas our smooth highways; nothing can resist us. We war with rude Nature; and, by our resistless engines, come off always victorious, and loaded with spoils. 6 De forma igualmente simplista, a crítica à modernidade consistiria na compreensão de que a paisagem “apisoada” e humanizada do Carlyle é resultado de um duplo processo de esvaziamento: por um lado, o esvaziamento físico, mais também simbólico, do meio a ser dominado. Diversas estratégias entram aqui em jogo, desde a classificação do “natural” e do “humano”, a nostalgia do paraíso perdido, ou a criação dum sistema de diferenciação e repulsa/desejo ligado ao exótico. O segundo processo, não menos importante do rimeiro, está em relação com o esvaziamento do “nós” que olha e define a paisagem. Entendido como uma realidade abstrata, é precisamente o evitar as diferenças e a consideração do olhar como atividade desinteressada, uniforme e não problemática o que faz, ou pode fazer, da contemplação um instrumento de dominação.

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Ambos os processos aparecem questionados em Arquipélago. Rodeadas de neblina, fragmentadas, dissecadas, as imagens que Mónica de Miranda produz parecem “estar lá desde há séculos”, ser o resultado dum processo de construção física e cultural. Em grande medida são-no. Os meios utilizados pela artista (simetria, miragem, desdobramento, “objetificação”, seriação, camuflagem, montagem) poderiam ser lidos como uma tentativa de revelar a lógica oculta da paisagem tropical, o seu B side. Seria lógico, então, que este texto tentasse “explicar” a leitura da paisagem que a artista parece desenvolver. Não será, contudo, esse o meu caminho aqui.

Resulta curiosa a quietude com que Mónica de Miranda tem cartografado jardins botânicos e ilhas. Em ambos os casos, assistimos a imagens estáticas, nas quais nada acontece (isso é aplicável ainda às obras fragmentadas, que parecem escapar a qualquer narrativa ou ordem espacial ou temporal: são mostradas de uma maneira, mas também poderiam sem problema aparecer de qualquer outra.) As obras que integram Arquipélago parecem estar lá para serem olhadas, não para serem compreendidas. Eu digo parecem, porque penso que há algo mais atrás dessa quietude, que bem poderia ser interpretado, de forma simplista, como um movimento de desconstrução que tenta opor-se à tradicional criação do tropical, que, como bem sabemos, entrelaça-se com a história dos jardins botânicos e com as representações de espaços insulares. Contudo, como poderíamos definir esse “algo mais”?

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Esse “algo mais” tem a ver com a interligação (não sempre harmoniosa, mas também não simplesmente conflituosa) entre imagens e agencies presente na configuração da paisagem e, mais especificamente, na configuração da paisagem tropical. O interessante no caso das obras da Mónica de Miranda é que essa quietude não é um tempo contido, um símbolo do caráter construto da paisagem, um método para a sua leitura, mas uma ferramenta de opacidade. Essa opacidade não só “denuncia” as genealogias da paisagem como herança colonial, como também o apresenta como campo de forças aberto e em contínua transformação no qual lógicas diferentes competem entre si, reclamando e redefinindo espaços e possibilidades de neles interagir. Ilhas e jardins botânicos partilham uma larga história de dominação e de fantasias coloniais; Arquipélago mostra, contudo, que em nenhum dos casos essa história pode ser reduzida à plasmação direta e sem resistência de poderes imperiais ou, o que é equivalente, que a interligação entre paisagem e dominação imperial não é visível à primeira vista.

Tal interligação implica aceitar que uma leitura em negativo, ou seja, uma leitura baseada nos elementos e nas forças que a tradição da pintura de paisagem ou os relatos de viagens não mostram, das vozes e os olhares que as taxonomias científicas e imperiais não consideram, ou dos processos de dominação que as cartografias e os imaginários coloniais não revelam, terá uma boa dose de verdade, mas, no final, resulta incompleta. Noutras palavras: dizer que a paisagem tropical é uma cortina que esconde outra paisagem mais sombria, a da escravatura e a da violência colonial, é necessário, mas também insuficiente. Sob a dita afirmação encontra-se apenas o gesto vazio da omnipotência do teórico ou do artista, que, ao “compreender” a verdade última da paisagem, os mecanismos que subjazem depois da aparência, os expõe e mecanicamente os subverte. (Mais ainda, esse processo seria especialmente “relevante” no caso da natureza tropical, onde a aparência se revela mais exuberante e atrativa do que em nenhum outro lugar). Nada mais perigoso que a auto-complacência disfarçada de revelação. Nas palavras de Mitchell: landscape […] doesn’t merely signify or symbolize power relations; it is an instrument of cultural power, perhaps even an agent of power that is (or frequently represents itself as) independent of human intentions.7. Aceitar que a nossa imagem da paisagem é a transposição direta da imagem do império significa condenar qualquer tentativa de revisão da primeira ao estatuto de simples antítese do “processo de construção da paisagem por parte dos poderes imperiais europeus”, esquecendo a complexidade das interligações das forças que atuam em (e desde) a paisagem.

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Arquipélago, exposição de Mónica de Miranda

Nesse ponto, a obra da Mónica de Miranda abre caminho ao que Mimi Sheller chama de natural militancy das plantas, a sua capacidade para expandir e canalizar ao mesmo tempo lógicas dominadoras e emancipadoras, o seu distanciamento e ambivalência perante a lógica expansiva dos humanos8. “A natureza”, portanto, nunca constituiu um cenário para as lutas humanas; foi “alistada” de forma ativa nas ditas lutas, servindo de formas diferentes todos os bandos, todos os projetos. Nas palavras do Mitchell: Landscape might be seen more profitably as something like the “dreamwork” of imperialism, unfolding its own movement in time and space from a central point of origin and folding back on itself to disclose both utopian fantasies of the perfected imperial prospect and fractured images of unresolved ambivalence and unsuppressed resistance[fn]Mitchell, W. J. T. “Imperial Landscape”, in W.J.T. Mitchell (ed.) Landscape and Power. Chicago: The University of Chicago Press, 2002: 10.

até 23 de Janeiro de 2015.

- 1. Mitchell, W.J.T. (ed.) Landscape and Power. Chicago: The University of Chicago Press, 2002: 1.

- 2. Marx, Karl. O Capital. Lisboa: Delfos, 1973: 110-112

- 3. Recordemos que a ode ao mar que Melville situa no primeiro parágrafo do seu Moby Dick vem seguida de uma alusão da ciudad insular de Manhattan.

- 4. A natureza ambivalente das ilhas foi explorada em exposições como Ilhas (CAAM, Las Palmas de Gran Canaria), 1997-98; Horizontes Insulares, mostra itinerante, 2010-2011; Island Nations (Peabody Museum), 2004-5, etc.

- 5. Crichlow, Michaeline A. e Patricia Northover. Globalization and the Post-creole Imagination. Notes on Fleeing the Plantation. Durham: Duke University Press, 2009.

- 6. Carlyle, Thomas. The Sign of the Times. Disponível aqui.

- 7. Sheller, Mimi. Citizenship from Below: Erotic Agency and Caribbean Freedom. Durham: Duke University Press, 2012: 188.

- 8. Mitchell, W.J.T. (ed.) Landscape and Power. Chicago: The University of Chicago Press, 2002: 1-2.

- 9. Dobson, Andrew and Bell, Derek (2006) Environmental Citizenship. Cambridge: MIT Press, 2006.