A grande conspiração de Lautréamont. Exercício para um mapa

«Gostaria que o meu pai tivesse sido um tubarão/ Que tivesse despedaçado quarenta baleeiros/ (E no seu sangue eu teria aprendido a nadar)/ Minha mãe uma baleia azul meu nome Lautréamont/ Morto em Paris/ 1871 desconhecido»1. Este breve poema de Heiner Müller, fragmento de um texto em prosa escrito em 1958 e publicado em 1977, termina com um lapso. Isidore Ducasse, o conde de Lautréamont, não morreu em 1871 mas no ano anterior, em Novembro de 1870, com 24 anos. Não é provável que se trate de um equívoco de Müller que, certamente, teria uma noção precisa dos escassos dados biográficos conhecidos de Lautréamont. Podemos por isso supor que o erro é intencional e especular sobre o que o terá justificado. Numa significativa desconsideração pelos rigores da narrativa historiográfica, talvez o grande poeta e dramaturgo alemão preferisse imaginar a morte de Lautréamont como consequência do esmagamento da Comuna do que numa Paris cercada e condenada ao definhamento e à miséria pelas tropas prussianas.

Seja como for, é sabido que Lautréamont morreu num quarto de hotel em Paris e que, na sua certidão de óbito, constava um lacónico «sem mais informações». Terá morrido tísico, ao que se supõe, e o seu corpo inumado numa sepultura provisória e transferido, umas semanas depois, para uma vala comum, o que seria um procedimento normal num contexto de propagação epidémica da tuberculose provocada pelo prolongado cerco militar à cidade.

Aquele «desconhecido» do último verso do poema de Müller dá-nos, por isso, um retrato cru das circunstâncias da morte do poeta, mas também resume, por outro lado, o enigma de Lautréamont. Na verdade, todo o seu percurso e escrita coincidem obsessivamente com uma forma particular de desaparecimento. Trata-se, porém, de um desaparecimento que não suprime nem instala o vazio ou o silêncio. Pelo contrário, é um desaparecimento que se mostra, que desvela um fulgor, como uma luz que não nasce mas pulsa num ritmo vital. Como refere Maurice Blanchot, «Foi através do seu fim, tão estranhamente apagado, que Lautréamont se tornou, para sempre, nesse modo invisível de aparecer que é a sua figura solitária e foi no anonimato da morte que, aos olhos de todos, finalmente se manifestou, como se, ao desaparecer numa tal ausência radiante, tivesse então encontrado a morte, mas, também, na morte, o momento certo e a verdade do dia»2.

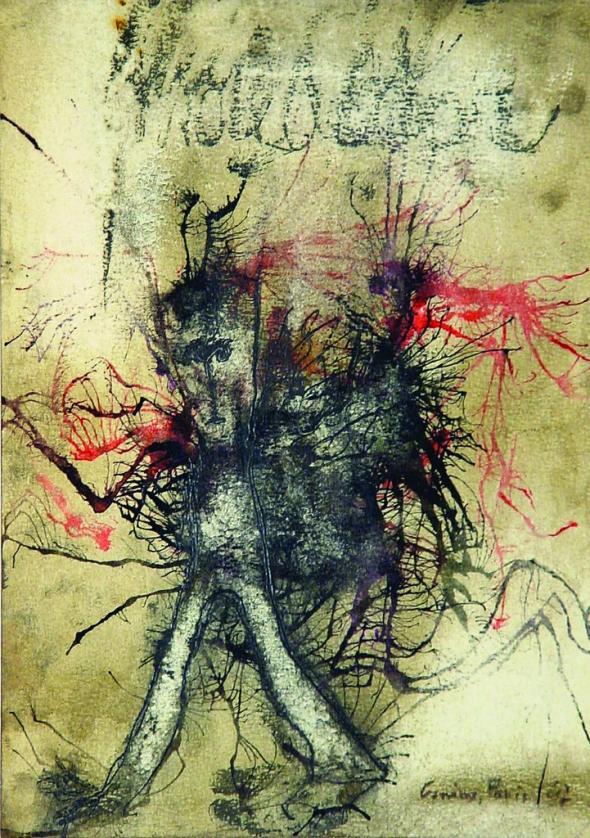

Mário Cesariny, Maldoror, 1947

Mário Cesariny, Maldoror, 1947

Pouco mais de 150 anos após a sua morte, Lautréamont assalta-nos não como um autor, bem pelo contrário, mas como uma conspiração. Lê-lo pode revelar-se, por si só, um tremendo fracasso. Como se as palavras se dissipassem vertiginosamente por um lastro de ruínas, de espectros, de detritos, sem se deixarem nunca capturar pelo que nos habituámos a esperar da leitura: uma tranquilizadora revelação. Em sentido inteiramente inverso, o texto de Lautréamont apresenta-se como um alerta ameaçador que, aliás, é tornado claro logo na abertura dos Cantos de Maldoror: «Queira o céu que o leitor, tornado audaz e momentaneamente feroz à semelhança do que lê, encontre, sem se desorientar, o seu caminho abrupto e selvagem através dos lodaçais desolados destas páginas sombrias e cheias de veneno; pois que, a não ser que utilize na sua leitura uma lógica rigorosa e uma tensão de espírito pelo menos igual à sua desconfiança, as emanações mortais deste livro irão embeber-lhe a alma, como a água ao açúcar.»3 Seguir Lautréamont implica, de certa maneira, um abandono prévio da leitura em favor de um outro gesto que talvez seja mais da ordem, por um lado, da escuta e, por outro, da cartografia: discernir ressonâncias e traçar linhas.

***

Helsínquia, Verão de 1962

Quase cem anos após a morte de Lautréamont, cerca de quinze mil jovens comunistas, revolucionários e anti-imperialistas de 137 países juntavam-se em Helsínquia para a oitava edição do Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, um evento organizado pela Federação Mundial da Juventude Democrática e patrocinado pela União Soviética que vinha tendo lugar regularmente desde 1949. À excepção daquela edição e da anterior, em Viena, nunca antes nem depois o festival teria lugar em países situados fora da órbita da União Soviética – ou, depois de 1991, em países que não se posicionassem, de uma forma ou de outra, contra a hegemonia imperialista ocidental. No auge da Guerra Fria, e num período particularmente decisivo das lutas de libertação anticoloniais e de processos diversos de revoluções bem-sucedidas, aquele Verão quente finlandês tornou-se no centro do xadrez geoestratégico, mobilizando espiões e contra-espiões e pondo em estado de alerta uma Finlândia demasiado próxima do epicentro inimigo para se permitir facilidades. Com organização interna e externa, foi lançado um contrafestival que afirmava os «valores do mundo livre». Ergueram-se barricadas, houve confrontos entre os dois lados, a polícia interveio com a firmeza de chumbo e a eficiência lacrimogénia de sempre.

Na sequência de expedientes e peripécias diversas, foi possível fazer deslocar ao festival uma delegação norte-americana que incluía algumas figuras relevantes do movimento negro – por exemplo, a jovem de 18 anos Angela Davis, ainda que lá tenha chegado por outra via. Na delegação seguia o quarteto de jazz de Archie Shepp e Billie Dixon, um combo especial que protagonizaria um dos momentos mais marcantes do festival. A actuação do grupo soaria como um ovni naquele contexto, para desconforto tanto de ouvidos já demasiado formatados para o jazz plano, limpo e despolitizado determinado pela hegemonia branca na indústria musical como para uma apropriação programática da arte enquanto adorno do progresso inescapável da história, para quem a radicalidade free de Shepp e Dixon, com todo o seu abastardamento rítmico, melódico e harmónico, não deixava de suscitar uma razoável desconfiança.

Archie SheppUma parte do concerto ficou registada em áudio e sente-se, apesar de tudo, uma presença entusiástica da assistência. Será porventura aí que reside a relevância desse momento. O modo como se estabelece a relação entre o artista e quem recebe o objecto artístico é um tema essencial para a visão de Shepp. Num artigo de 1965 na revista Downbeat, dirigindo-se directamente aos privilegiados brancos, Shepp põe as coisas em pratos limpos: que não esperassem dele senão um combate contra o seu privilégio e o sistema político, cultural e racial que o alimentava. A sua música era «funcional», rejeitava activamente qualquer lugar no star system cultural e artístico e procurava estabelecer as ligações necessárias para combater o poder da burguesia e o regime da segregação racial, fosse através da música ou de qualquer outra forma de expressão artística, desde que favorecesse a reconstituição permanente de um lastro popular. Shepp revelava, desse modo, uma compreensão do elemento neutralizador da integração no espectáculo da cultura e de como assegurar uma autonomia colectiva da linguagem era decisivo para agarrar os ecos de toda uma tradição de resistência, reformulando-os em cada contexto concreto numa nova mancha difusa que será muito mais da família das nebulosas do que das constelações4.

Archie SheppUma parte do concerto ficou registada em áudio e sente-se, apesar de tudo, uma presença entusiástica da assistência. Será porventura aí que reside a relevância desse momento. O modo como se estabelece a relação entre o artista e quem recebe o objecto artístico é um tema essencial para a visão de Shepp. Num artigo de 1965 na revista Downbeat, dirigindo-se directamente aos privilegiados brancos, Shepp põe as coisas em pratos limpos: que não esperassem dele senão um combate contra o seu privilégio e o sistema político, cultural e racial que o alimentava. A sua música era «funcional», rejeitava activamente qualquer lugar no star system cultural e artístico e procurava estabelecer as ligações necessárias para combater o poder da burguesia e o regime da segregação racial, fosse através da música ou de qualquer outra forma de expressão artística, desde que favorecesse a reconstituição permanente de um lastro popular. Shepp revelava, desse modo, uma compreensão do elemento neutralizador da integração no espectáculo da cultura e de como assegurar uma autonomia colectiva da linguagem era decisivo para agarrar os ecos de toda uma tradição de resistência, reformulando-os em cada contexto concreto numa nova mancha difusa que será muito mais da família das nebulosas do que das constelações4.

***

Depois de quatro cantos, ao início do quinto, o texto continua a interpelar-nos directamente: «O leitor que não se zangue comigo, se a minha prosa não tem a felicidade de lhe agradar. Tu sustentas que as minhas ideias são pelo menos singulares. Isso que dizes, homem respeitável, é verdade; mas é uma verdade parcial! Ora, que fonte abundante de erros e equívocos são todas as verdades parciais!»5 Ora, responderíamos nós, que fonte abundante de erros e equívocos é não sabermos quem nos fala! Um dos truques com que o texto nos ludibria constantemente é esta dissolução do falante por detrás da fala. Quem se nos dirige? Ducasse? Lautréamont? Maldoror? E será que essa voz fala para nós? Seremos nós os leitores? A suspeita de que possa ser tudo ao mesmo tempo, de que a «verdade parcial» das «ideias singulares» seria o objecto sobre o qual trabalharia um eu para se tornar vários, parece ser desmentida mais adiante: «Se existo, é porque não sou outro. Não admito em mim esta equívoca pluralidade.»6 Ao contrário, então, de Rimbaud, para quem essa passagem do ser «eu» para o ser «um outro» sempre implica uma permanência na esfera do ser, em Lautréamont – continuemos a chamar-lhe assim – parece emergir uma aspiração a uma totalidade de tal modo completa que faça dissipar todos os dualismos, eu/outro, ser/não ser, parcial/total, verdade/falsidade. Essa totalidade não seria alcançável, em suma, pelo estilhaçamento do eu em outros, mas por impossibilitar, por todos os meios, esses outros que se projectam do eu, não para que este se afirme mas para que o ser se torne inviável.

Será talvez esse o sentido da declaração de guerra total que resume Lautréamont. Guerra à sociedade, à família, a Deus, aos homens, à poesia, à moral, à inocência, à infância. O mal, a crueldade, o ódio, constituirão menos uma estratégia do que uma inevitabilidade, na medida em que qualquer trégua ao bem e à virtude, essas dissimulações do ser, condenariam ao fracasso o acesso a uma existência total. A superação do eu e do outro implicaria igualmente a superação do elemento que os liga, o desejo, ou seja, a projecção de um no outro, o desejo de ser desejado, uma circularidade imobilizadora que sempre reconduz ao ponto de partida7. Lautréamont deseja não desejar, o que implica uma vigilância eterna contra a desvitalização do corpo, e encontra no sono um momento de particular vulnerabilidade que é necessário extirpar: «Quando a noite escurece o correr das horas, quem é que não lutou já contra a influência do sono na sua cama molhada de glaciar suor? Esse leito, atraindo ao seio as faculdades moribundas, não passa de um túmulo feito de tábuas de pinho esquartejado. A vontade foge insensivelmente, como que diante de uma força invisível. (…) O corpo já não passa de um cadáver que respira. (…) Quem não saberá que, logo que se prolonga a luta entre mim, cheio de altivez, e o terrível crescimento da catalepsia, o espírito alucinado perde a capacidade de juízo? Roído pelo desespero, compraz-se no seu mal até conseguir vencer a natureza, e que o sono, vendo que a presa lhe escapa, fuja sem regresso para longe do seu coração, com asas irritadas e cobertas de vergonha. (…) Mal a noite exorta os corpos humanos ao repouso, um homem que eu cá sei caminha a passos largos pelo campo. (…) Ele que venha, o dia fatal em que adormeça! Ao acordar, a minha navalha, abrindo caminho através do pescoço, fará a prova de que nada, com efeito, era mais real.8»

***

Reno, 4 de Julho de 1910

Perante uma multidão de quase vinte mil pessoas, tinha lugar num ringue construído para o efeito, no Dia da Independência em 1910, na cidade de Reno, no Nevada, o que ficaria conhecido como o «combate do século». Jack Johnson, também dito o Gigante de Galveston, e o primeiro pugilista negro a arrecadar o título de campeão mundial de pesos-pesados, em 1908, ao bater Tommy Burns, em Sydney, enfrentava agora Jim J. Jeffries, antigo campeão já retirado de competição. Remontando a sua popularidade ao período em que a elite dos plantadores esclavagistas se divertia a assistir a lutas entre escravos com coleiras de ferro, o boxe tornara-se, depois da abolição da escravatura, num palco privilegiado para a afirmação da superioridade branca. Era o único dos desportos mais relevantes nos Estados Unidos em que a coexistência entre atletas brancos e negros era permitida, ainda que limitada.

Jack JohnsonNo contexto de uma violência racial extrema, com as chamadas Leis de Jim Crow em plena pujança por todo o Sul dos Estados Unidos, essa aparente abertura na malha segregacionista justificava-se, na verdade, como uma forma de normalizar a ideia de que os negros eram inferiores aos brancos também no plano das capacidades físicas.

Jack JohnsonNo contexto de uma violência racial extrema, com as chamadas Leis de Jim Crow em plena pujança por todo o Sul dos Estados Unidos, essa aparente abertura na malha segregacionista justificava-se, na verdade, como uma forma de normalizar a ideia de que os negros eram inferiores aos brancos também no plano das capacidades físicas.

Com a vitória inapelável de Johnson em 1908, toda essa narrativa ficava comprometida, o que abriu uma profunda crise de ressentimento racista por todo o país. Jeffries, já com 35 anos em 1910, abandonou a tranquilidade da reforma para desafiar o novo campeão, afirmando que «Vou entrar neste combate com o único propósito de provar que um homem branco é melhor do que um negro». Tornou-se então num verdadeiro herói nacional, em quem foram depositadas todas as esperanças de restauração do orgulho branco. Talvez surpreenda que até um autor com Jack London tenha escrito à época num artigo de imprensa que «Jeff Jeffries deve regressar da sua quinta de aolllfafa para retirar aquele sorriso amarelo da cara de Jack Johnson. Está nas tuas mãos, Jeff. O Homem Branco tem de ser resgatado9», enquanto um editorial do The New York Times declarava que «Se o homem negro vencer, milhares e milhares dos seus ignorantes irmãos entenderão erradamente a sua vitória como uma justificação para reivindicarem muito mais do que a mera igualdade física com os seus vizinhos brancos». Apesar do clima altamente desfavorável, quer antes do combate quer no próprio dia, a verdade é que Johnson venceu por nocaute ao fim de quinze assaltos. Seguiu-se, logo a partir da noite de 4 de Julho, uma onda de motins raciais por todo o país, com dezenas de linchamentos e cerca de vinte mortos em poucos dias.

***

A determinação de Lautréamont na superação do desejo não implica o abandono da vontade nem da centralidade do corpo. Muito pelo contrário, toda a sua escrita é orientada para uma consciência obsessiva do corpo e para uma reactivação de todos os sentidos. O texto de Lautréamont é atravessado pela imaginação de uma condição em que a vitalidade do corpo precede a inteligência, tal como a acção dos sentidos precede a linguagem. E, mais do que isso, essa projecção de uma espécie de potência animalizada é alimentada por um empenho incondicional em destruir tudo o que possa impedir a sua emergência. O eclipse do ser é, por conseguinte, tanto uma necessidade vital quanto uma estratégia poética, em que a poesia toma uma posse activa de toda a capacidade de agressão que for capaz de congregar, para que, de certa maneira, possa o poeta, mas também a própria poesia, empreender uma operação de desaparecimento sob o que restará da ruína do ser. Gaston Bachelard, autor de um dos primeiros e mais relevantes estudos sobre Lautréamont10, dedica um capítulo inteiro à discussão sobre dois elementos que considera fundamentais na sua poética, o músculo e o grito. Diz Bachelard: «Para Lautréamont, a consciência de possuir um corpo não é uma consciência vaga, uma consciência adormecida por um calor agradável; pelo contrário, ela aviva-se violentamente na certeza de ter um músculo, projecta-se num gesto animal que os homens há muito esqueceram. (…) A sua verdadeira liberdade é a consciência da escolha dos músculos.»11

A palavra «consciência» poderá, porventura, induzir-nos em erro. Não se trata de um reconhecimento do corpo que resulte de uma apreensão do mundo através dos sentidos, mas de uma espécie de metamorfose do corpo com o mundo meticulosamente dirigida pela activação dos sentidos. Uma cinemática muscular que se lança contra o mundo e que, no preciso momento em que se dá o impacto, devolve uma vitalidade nova. É esse o sentido da estratégia da agressão, por oposição à passividade da contemplação, mas também à desordem espasmódica própria do corpo que deseja. Em Lautréamont tudo é avesso tanto à inacção quanto a uma acção descontrolada. Como diz Bachelard, «Mesmo nas suas tempestades energéticas, o sentido muscular conserva nele a liberdade de decisão. (…) Lautréamont, poeta turbulento, não aceita as turbulências duvidosas. Não aceita as reacções difusas, as acções confusas. Ele desenha actos. Ele sabe administrar a sua agressão»12.

Todo esse modo de administração da agressão é posto ao serviço do fazer poético, numa notável, e porventura singular na história da literatura, coincidência entre a acção do corpo e o desdobramento do corpus, em que se confundem, a cada passo, texto e vida, escrita e leitura. A relação entre poeta e leitor dá-se através de um desfiguramento exasperado. O leitor, constantemente arrastado, sem tréguas, para as malhas do texto, exaurido por nocaute, é forçado a abandonar a sua condição de leitor, a desaparecer, tal como o poeta, por detrás dessa deformação que seria um tal poema, por uma força que se constitui antes da linguagem, num plano de irredutível singularidade, uma espécie de sintaxe dos músculos: o grito. Bachelard, novamente: «O grito é essencialmente directo. O grito não chama. Exulta. O grito é, também, a antítese da linguagem. Todos aqueles que sonharam diante de uma criança que se encontra só sentiram-se surpreendidos com os seus jogos linguísticos: a criança brinca com os murmúrios, com o chilrear, com a voz terna, num som de campainhas que tocam sem ressonância – como finos cristais que se quebram ao menor sopro! O jogo linguístico cessa quando volta o grito com as suas poderosas iniciais, com a sua raiva gratuita, claro como um cogito sonoro e energético: eu grito, logo sou uma energia. Então, uma vez mais, o grito está na garganta antes de estar no ouvido. Não imita nada. É pessoal: ele é a pessoa gritada. Se for retido, soará na sua hora, como uma revolta.13»

***

Florida Central, Verão, primeira metade dos anos 1920

O pequeno conto «Sweat»14, de Zora Neale Hurston, publicado pela primeira vez na revista Fire!! em 1926, conta a história de Delia e Sykes, um casal negro, com uma vida miserável, no Sul dos Estados Unidos pelo início dos anos 1920. Sykes é um marido violento e grosseiro, desempregado e alcoólico, enquanto Delia assegura o sustento da casa, trabalhando como lavadeira para famílias brancas na cidade, ao mesmo tempo que suporta os abusos físicos e morais do marido. O casamento dura há quinze anos e Sykes não dá mostras de alterar o seu comportamento. Bem pelo contrário, tem agora uma amante, Bertha, que sustenta e a quem paga casa com o dinheiro que Delia ganha com o seu árduo trabalho. Ao longo dos anos, Delia vai tomando coragem e começa a enfrentar o marido, acusando-o pelos seus abusos e por não contribuir com nada para as despesas da família, passando todo o tempo a beber e a vadiar. Desagradado com a insolência da mulher e planeando passar a viver com Bertha, Sykes decide levar para casa uma cobra-cascavel, para que esta mordesse e envenenasse Delia. Transportou o animal numa caixa e deixou-a sobre a mesa da cozinha. Delia, que morria de medo de cobras, assim que deu com a caixa, implorou a Sykes que levasse aquilo embora. O marido recusa, dizendo-lhe simplesmente que a cobra não o atacará, uma vez que ele sabe como lidar com ela. Explicará mais tarde a uns amigos da cidade, que convidara para verem a cobra, que a capturou quando ela tinha acabado de ingerir vários sapos e estava, por isso, demasiado langorosa para o atacar. Apesar do conselho dos amigos para que matasse a cobra, Sykes insistiu na bazófia e disse que sabia perfeitamente como evitar o perigo. A caixa foi ficando por ali uns dias, até que, plenamente digeridos os sapos, a cobra começou a agitar-se e a procurar libertar-se, mantendo-se, ainda assim, a teimosia de Sykes, que se convencera de que aquela seria a melhor estratégia para se livrar de Delia. Esta, regressada num domingo da igreja, vê que a caixa estava aberta e vazia. Pensa que talvez Sykes tivesse finalmente levado a cobra embora e põe-se a tratar do seu trabalho de lavandaria. Encontra, porém, uns instantes depois, a cobra dentro de um cesto de roupa. Aterrorizada, pega numa candeia e foge para fora de casa. Refugia-se no celeiro, onde acaba por adormecer. Na manhã seguinte, Sykes regressa e, perante o silêncio, convence-se de que Delia tinha partido, ou morrido envenenada, e entra em casa. Nesse momento é mordido pela cobra no pescoço. Ajoelhado e agarrado à sua ferida, grita desesperadamente por socorro. Delia, sob um calor abrasador, senta-se debaixo de uma amargoseira no exterior da casa e fica, toda a manhã, a ouvi-lo definhar até morrer.

Zora Neale HurstonO timbre do conto de Hurston ressoa obviamente com uma denúncia da violência de género e revela uma confiança na emergência de uma espécie de justiça restauradora que se impõe no final. Quem com ferros mata com ferros morre, eis o preceito moral que parece emergir do destino de Sykes. Para Hurston, que ao contrário de muitos dos seus companheiros do movimento Harlem Renaissance era uma convicta republicana e conservadora, esse ideal de uma justiça que redime o sofrimento do mais fraco e condena a tirania do mais forte acaba por ser um ponto chave do seu pensamento. Por outro lado, e em aparente contradição com o que imaginaríamos numa linha política fixada à direita, essa justiça não é mobilizável através da invocação de uma força divina. Hurston era aliás ateia, e considerava a crença nas grandes religiões um sinal de fraqueza. A potência redentora encontra-a antes numa força intrínseca ao oprimido pela injustiça, de que a mulher negra seria uma espécie de arquétipo. Neste caso, a mulher negra que, em sentido contrário ao do seu opressor, o marido abusivo, preguiçoso e irresponsável, se sacrifica em nome de uma harmonia familiar, sempre fracassada, e que, por isso, é recompensada no instante derradeiro. Hurston, discípula de Franz Boas, foi também uma empenhada antropóloga e folclorista e o seu objecto de investigação, ao longo de muitos anos, foram as práticas religiosas e culturais de influência africana nas comunidades caribenhas e afro-americanas no Sul dos Estados Unidos. Daí a relevância do papel da cobra no conto. Símbolo tanto do perigo e da morte como da sabedoria e da força, a cobra resgatada da tradição da feitiçaria e do vodu, é colocada, de certa forma, no lugar da espada divina, assume a tarefa de executora da justiça. Mas ao contrário da espada, que será sempre a emanação de um poder separado do redimido, a cobra funciona como uma extensão do próprio redimido, que acaba por agir como se o seu horror se tornasse de repente numa potência de agressão. Como se o veneno com que morre Sykes nascesse do interior de Delia e a cobra fosse o seu músculo posto em acção por uma inteligência singular. A vitória de Delia, por conseguinte, resultaria de uma curiosa aliança entre o grito e o músculo.

Zora Neale HurstonO timbre do conto de Hurston ressoa obviamente com uma denúncia da violência de género e revela uma confiança na emergência de uma espécie de justiça restauradora que se impõe no final. Quem com ferros mata com ferros morre, eis o preceito moral que parece emergir do destino de Sykes. Para Hurston, que ao contrário de muitos dos seus companheiros do movimento Harlem Renaissance era uma convicta republicana e conservadora, esse ideal de uma justiça que redime o sofrimento do mais fraco e condena a tirania do mais forte acaba por ser um ponto chave do seu pensamento. Por outro lado, e em aparente contradição com o que imaginaríamos numa linha política fixada à direita, essa justiça não é mobilizável através da invocação de uma força divina. Hurston era aliás ateia, e considerava a crença nas grandes religiões um sinal de fraqueza. A potência redentora encontra-a antes numa força intrínseca ao oprimido pela injustiça, de que a mulher negra seria uma espécie de arquétipo. Neste caso, a mulher negra que, em sentido contrário ao do seu opressor, o marido abusivo, preguiçoso e irresponsável, se sacrifica em nome de uma harmonia familiar, sempre fracassada, e que, por isso, é recompensada no instante derradeiro. Hurston, discípula de Franz Boas, foi também uma empenhada antropóloga e folclorista e o seu objecto de investigação, ao longo de muitos anos, foram as práticas religiosas e culturais de influência africana nas comunidades caribenhas e afro-americanas no Sul dos Estados Unidos. Daí a relevância do papel da cobra no conto. Símbolo tanto do perigo e da morte como da sabedoria e da força, a cobra resgatada da tradição da feitiçaria e do vodu, é colocada, de certa forma, no lugar da espada divina, assume a tarefa de executora da justiça. Mas ao contrário da espada, que será sempre a emanação de um poder separado do redimido, a cobra funciona como uma extensão do próprio redimido, que acaba por agir como se o seu horror se tornasse de repente numa potência de agressão. Como se o veneno com que morre Sykes nascesse do interior de Delia e a cobra fosse o seu músculo posto em acção por uma inteligência singular. A vitória de Delia, por conseguinte, resultaria de uma curiosa aliança entre o grito e o músculo.

***

Ao longo dos Cantos de Maldoror há inúmeros episódios em que Lautréamont representa em animais essa potência de agressão capaz de lançar uma guerra implacável. Um dos mais significativos é o da mina de piolhos, no canto segundo. O piolho, aliás, surge por diversas vezes ao longo do texto, mas aqui é destacado pela inteligência da sua força colectiva, pela capacidade de multiplicação de uma multidão que ataca o seu inimigo pela cabeça. Por cada piolho que morre, muitos outros nascem para continuar o seu paciente trabalho de exaustão sanguínea. «Ele chocou várias dúzias de amados ovos, com a sua asa maternal, em cima dos vossos cabelos, ressequidos pela obstinada sucção daqueles temíveis estrangeiros. Chegou prontamente o tempo de os ovos abrirem. Não temais, eles não tardarão a crescer, esses adolescentes filósofos, ao longo desta vida efémera. Hão-de crescer tanto que vo-lo farão sentir com suas garras e sugadouros.»15 Compreendendo a sua força, Maldoror decide exponenciá-la criando uma mina de piolhos, instalada numa «fossa de quarenta léguas quadradas e de proporcional profundidade»16. Ele explica como o fez: «Arranquei um piolho fêmea dos cabelos da humanidade. Viram-me ir para a cama com ele durante três noites consecutivas, e deitei-o para a fossa. A fecundação humana, que em casos semelhantes teria sido nula, foi desta vez aceite, por fatalidade; e, ao fim de alguns dias, milhares de monstros, formigando num nó compacto de matéria, vieram à luz.»17

Aimé Césaire refere-se ao episódio da mina de piolhos no seu Discurso sobre o Colonialismo18. Césaire, fascinado pelo texto de Lautréamont, procura dar-lhe «uma interpretação materialista e histórica que fará com que surja, dessa epopeia alucinada, um aspecto grandemente desconhecido, o de uma implacável denúncia de uma forma muito específica de sociedade»19. Lautréamont é assim resgatado como instrumento de um discurso que descreve a decadência da sociedade capitalista e da burguesia enquanto classe dominante, já só capaz da desumanização mais violenta para manter o seu poder: «A verdade é que Lautréamont só teve de observar, de olhos nos olhos, o homem de ferro forjado pela sociedade capitalista para apreender o monstro, o monstro quotidiano, o seu herói.»20 Não é necessário sequer discordar desta perpectiva para que se possa ensaiar, partindo dos seus limites, um exercício de radicalização do olhar sobre Lautréamont. Mais do que uma crítica à desumanização da sociedade capitalista, o texto de Lautréamont mostra como o capitalismo tornou impossível imaginar outro homem que não o homem – para mantermos os mesmos termos – desumanizado. Do que se trataria, então, seria de abandonar a quimera da humanização e de lançar a guerra ao homem, tal como ao seu Criador, à sua cultura, à sua sociedade, à sua poesia. E onde ele, justamente, encontra um potencial mais elevado de exponenciar essa guerra é nos elementos desumanizados, monstruosos, degenerados. No episódio da mina de piolhos podemos, claro, identificar uma crítica às condições de trabalho na sociedade capitalista, aqui representado pela violência da mina, mas podemos igualmente deduzir uma apologia dos bárbaros, daqueles que não reivindicam para si o acesso à condição de homens mas que têm consciência da sua força enquanto bárbaros, ou seja, de uma negatividade de tal modo radical que se torna irredutível a qualquer modo de ser, a qualquer identidade, dada ou a construir. O músculo é o seu movimento; o grito, a sua poesia.

Lautréamont é, com efeito, um enigma, o que autoriza uma vastidão de leituras. Um exercício que procure mapear os nós da sua grande conspiração contra o mundo leva-nos tantas vezes a caminhos que se desdobram por labirintos imensos, o que o torna numa tarefa virtualmente infinita. Tomando a figura do bárbaro como paradigma de uma radical negatividade, esse exercício de mapeamento encontrará certamente inúmeros episódios ao longo do século XX, incluindo os que aqui se trouxeram da história dos afro-americanos. Do mesmo modo que nos dará pistas para um pensamento sobre o que poderia ser uma poesia dos bárbaros. Uma poesia do grito, de uma linguagem incaptável. Uma poesia que por certo declarasse guerra à poesia humanizada, o que teria necessariamente por começar por uma crítica feroz à figura do autor. Afirma Lautréamont: «O plagiato é necessário. É o progresso que o implica. Ele estreita apertadamente a frase de um autor, serve-se das suas expressões, apaga uma ideia falsa, substitui-a por uma ideia certa.»21 Esta conceptualização avant la lettre da técnica do desvio remete-nos para um gesto poético que é sempre da ordem do inautêntico, de uma recriação eterna, o que torna absurda a fixação de um proprietário, de alguém a quem as palavras seriam próprias. «A poesia deve ser feita por todos. Não por um.»22 Nessa medida, a poesia seria sempre uma forma de desaparecimento, não só do poeta mas também do leitor, uma vez que deixaria de haver forma de os distinguir. Trata-se do tipo de desaparecimento que nos sugere Heiner Müller quando põe Lautréamont a morrer uns meses mais tarde. Na verdade, não interessa a data, porque o poeta está sempre a morrer.

- 1. Heiner Müller, «O Pai», em Mão Morta, Müller no Hotel Hessischer Hof, Discos NorteSul, 1997, trad. Adolfo Luxúria Canibal. Uma versão ligeiramente diferente do poema pode ser lida na antologia O Anjo do Desespero, Lisboa: Relógio d’Água, 1997, trad. e posf. João Barrento.

- 2. Maurice Blanchot, Lautréamont and Sade, Stanford: Stanford University Press, 2004 (1949), p. 164, trad. Stuart Kendall e Michelle Kendall.

- 3. Conde de Lautréamont, Cantos de Maldoror seguidos de Poesias, Lisboa: Moraes Editores, 1969 (1874), p. 15, trad. Pedro Tamen, pref. Jorge de Sena.

- 4. Para mais informações sobre o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes de 1962, o concerto do quarteto de Archie Shepp e Billie Dixon e o pensamento de Archie Shepp, ver Sezgin Boynik e Taneli Viitahuhta (eds.), Free Jazz Communism. Archie Shepp-Billie Dixon Quartet at the 8th World Festival of Youth and Students in Helsinki 1962, Helsínquia: Rab-Rab Press, 2022 (2019).

- 5. Cantos…, p. 185.

- 6. Cantos…, p. 198.

- 7. Para uma excelente leitura sobre a questão do desejo em Lautréamont, ver o artigo de Laymert Garcia dos Santos, «Lautréamont e o desejo de não desejar», disponível em https://artepensamento.ims.com.br/item/lautreamont-e-o-desejo-de-nao-des....

- 8. Cantos…, pp. 198-9.

- 9. Denzil Batchelor, Jack Johnson and His Times, Londres: Weidenfild and Nicolson, 1990 (1956), p. 69.

- 10. Gaston Bachelard, Lautréamont, Lisboa: Litoral Edições, 1989 (1939), trad. Maria Isabel Braga.

- 11. Lautréamont, p. 86.

- 12. Lautréamont, p. 88.

- 13. Lautréamont, p. 90.

- 14. Joyce Carol Oates (ed.), The Oxford Book of American Short Stories, Oxford: Oxford University Press, 1992 (1926), pp. 1019-30.

- 15. Cantos…, pp. 80-1.

- 16. Cantos…, p. 83.

- 17. Cantos…, pp. 83-4.

- 18. Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo seguido de Discurso sobre a Negritude, Lisboa: VS. Editor, 2023 (1950 e 1978), trad. Diogo Paiva.

- 19. Discurso sobre…, p. 45.

- 20. Id., ibid.

- 21. Cantos…, p. 286.

- 22. Cantos…, p. 291.