África na literatura - romantismo?

Só muito tarde na vida é que comecei a ler literatura africana, ou, para ser mais preciso, romances escritos por autores africanos. Passei grande parte da minha adolescência fascinado por escritores europeus e americanos, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, William Faulkner e John Steinbeck, que eram as referências literárias da geração que me precedeu. Apenas por ossos do ofício, crítica literária, comecei a ler autores africanos. No entanto, mais do que literatura africana, o que na verdade sempre me interessou, sobretudo ultimamente, são livros que versem sobre África, independentemente de terem sido escritos ou não por autores originários de África. Incluo nesta classe a literatura de viagem sobre África.

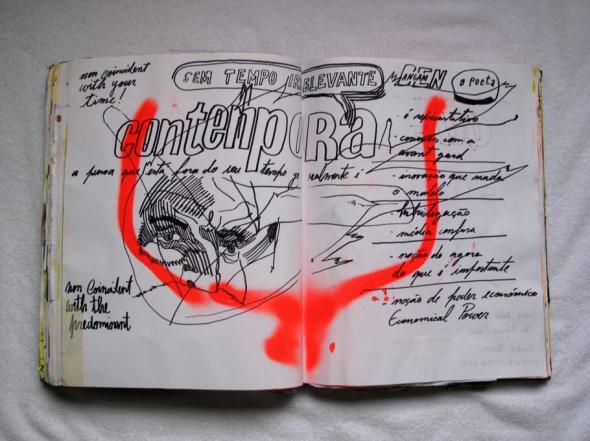

imagem de Francisco Vidal

imagem de Francisco Vidal

África tem um lugar especial na consciência ocidental. Muitos académicos defendem que o olhar europeu, de superioridade, sobre África, não mudou significativamente nos últimos tempos. O que em África sempre fascinou grande parte dos ocidentais é a diferença, a todos os níveis. Diferença nos costumes, por exemplo. Como se África tivesse a sua ordem própria, nos antípodas da que muitos ocidentais prescreveriam como normal ou certa, e que só faz sentido neste continente. Esta ideia está muito presente, por exemplo, em Coração das Trevas, de Joseph Conrad, um tratado sobre a queda de um homem civilizado, Marlow, que cede às leis da selva, e que se torna um facínora nas florestas do Congo. No romance de Conrad é como se em África houvesse uma atmosfera muito particular, talvez pelo cheiro forte a carcaças podres, o cheiro da morte e da decomposição, que levasse pessoas “normais”, criadas no respeito pela integridade física do próximo, a suspender a sua humanidade, tornando-as capazes dos crimes mais abjectos. Esta ideia, de um modo geral, passou do muito aclamado romance de Conrad para grande parte do que se tem escrito sobre as ditaduras em África. Forma também de racionalizar a maldade, por se colocar mais peso na circunstância: a vida humana perde todo o sentido face à desordem reinante. Mas isso não é um olhar exclusivamente europeu. Há muitos autores africanos que exploram esta desordem para fins romanescos. Muito por influência da forma como sul-americanos, como Gabriel García Márquez, empreenderam a caricatura dos seus ditadores. Nesta linha há pelo menos dois autores a destacar: Sony Labou Tansi, nos seus vários livros, especialmente Vida e Meia, e Moses Isegawa, com o seu fresco sobre a história recente do Uganda, Crónicas Abíssinias.

Uma das funções da literatura é apresentar mundos possíveis, e aí reside o seu cunho profundamente moralista. Dom Quixote e Madame Bovary conquistaram o seu espaço na tradição da literatura universal não só pela perfeição estilística, mas também por se terem constituído, pelo uso da ironia, forma de alertar os seus leitores para as consequências das leituras perigosas. São obras moralistas, ainda que a moral só lá esteja para distrair os censores, conceda-se. E é para este sentido de alerta que África serve ao Ocidente. Grande parte do que os europeus escrevem sobre África poderia colocar-se numa grande narrativa em torno da miséria, a entropia, o colapso e o falhanço das instituições. O continente negro é um espelho invertido que não devolve à Europa a verdade da sua cultura e conquistas, mas que parece alertá-la para o que seria a vida se não houvesse pelo Velho Mundo um certo tipo de instituições vocacionadas para conter os impulsos destrutivos da humanidade.

África é, assim, parte da formação da consciência ocidental. A nível pessoal também. Para muitos jovens europeus, idealistas, a vida tem mais sentido depois da experiência africana. É como se regressar a casa lhes desse precisamente a sabedoria do que se aprende em viagem: valorizam então o que têm por saberem o que é a vida noutras paragens. Eu acrescentaria que este efeito pode ser facilmente obtido se o tal europeu ler alguma literatura sobre África, particularmente a de viagem. Para grande parte dos ocidentais, como o muito famoso Bruce Chatwin, viajar por África muito raramente tem que ver com o continente em si, mas com o colocar-se numa “situação africana”, cheia de implicações pedagógicas. É em grande parte dos casos um processo solitário, um travessia por caminhos podres, uma descida aos infernos. Ainda que o viajante às vezes se detenha e escreva sobre as pessoas que conhece, a paisagem que divisa, grande parte da narração é sobre as suas sensações. A literatura de viagem é sempre egocêntrica, é uma viagem em torno do umbigo do autor. É sobre o viajante, os desafios que lhe aparecem à frente, em tudo ele é o ponto fixo à volta do qual a realidade se descobre. E isso tem implicações filosóficas.

imagem de Francisco Vidal

imagem de Francisco Vidal

Claude Lévi-Strauss, num dos capítulos mais interessantes do seu Tristes Trópicos, chamou a esta descida aos infernos a busca de poder. E bem a seu jeito relacionou essa procura com o rito de passagem do índio que deixa a tribo para sofrer os infortúnios de uma temporada nas montanhas, sozinho e passando por todas as agruras imagináveis. O seu regresso são e salvo trar-lhe-á sabedoria e respeito dos seus próximos. O escritor de viagem, do mesmo jeito, carrega na pele a consolação de ter passado por aquilo que nenhum dos seus semelhantes passou. E depois de mil peripécias, muito sofrimento, volta são e salvo para juntos dos seus, aos quais lega a descrição da sua viagem. Isso dar-lhe-á igualmente a sabedoria e o respeito dos seus.

Falar de África nos termos do pessimismo de romancistas africanos, ou da literatura de viagem, é algo que poucos escritores angolanos tenham feito. O que é compreensível se concordarmos que um dos mais preocupantes traços da literatura angolana é o seu total desfasamento da realidade social. Há muito poucos escritores que conseguem compreender esta sociedade com a acuidade e a profundidade dos nossos letristas de kuduro e rap, por exemplo. A única excepção, que eu saiba, é Albino Carlos, no seu romance de estreia, Olhar de Lua Cheia. Raramente li descrições tão cruas e reais sobre a vida dos musseques. Luandino Vieira criou o seu estilo de falar dos musseques, muito romantizado, como se o seu grande desafio fosse apenas escrever poeticamente sobre estes espaços. Existe muito pouco espaço para romantismo nos musseques de Albino Carlos, no pós-independência, durante os piores anos do país – culpa também da longa guerra civil. No musseque, escuro e lúgubre, as pessoas matam-se por muito pouco, prostituem-se para alimentar os filhos, e sempre a gravidez precoce a mostrar às adolescentes a ilusão que é a luta por uma vida diferente da que tiveram os seus pais. Tudo cheira a álcool, vidas destruídas e lares desfeitos.

O livro de Albino Carlos, Olhar de Lua Cheia, não é apenas isso. Como nem África é apenas isso. Também há farras e momentos de alegria que convencem o leitor de que a felicidade também existe no meio de tanta adversidade. Numa passagem de What Am I Doing Here, Bruce Chatwin diz que a sua África não é a África dos golpes de Estado em que as pessoas morrem por terem votado no candidato errado. Mas que é a África dos espaços infinitos, das cores e cheiros fortes; a África que ele romantiza. África, compreenda-se de uma vez por todas, é tudo isso e muito mais. E estas partes não se anulam umas às outras. Pelo contrário, fazem um todo que de um jeito muito especial – e isso muito pouca literatura explica – encontra a sua harmonia.

retirado do livro Poligrafia: das páginas de jornais angolanos, Casa das Ideias