Afrofuturismo e Perspectivismo Ameríndio: duas ferramentas para um pensamento decolonial

Dizem que África está na moda. Os olhos do mundo estão vorazmente direcionados para o continente. Há títulos de jornais: “Africa’s Economic Growth Prospects Amongst the World’s Brightest”/As perspectivas de crescimento econômico da África entre as mais brilhantes do mundo, (Odusola IPS, 2018), “Africa will have some of the world’s fastest-growing economies in 2019 —and a looming debt crisis”/ A África terá algumas das economias que mais crescem no mundo em 2019 - e uma iminente crise da dívida (Adegoke, 2019); “Africa is the world’s fastest growing continent/A África é o continente que mais cresce no mundo (Falk, 2013). O The Wall Street Journal anunciava em 2011 “Africa a new gold rush”/ Uma nova corrida do ouro; The Economist em 2013 “Africa the ‘hottest frontier’ for investments”/ África a mais quente fronteira para investimento. E ainda numa entrevista com Achille Mbembe: “África, a ultima fronteira do Capitalismo” (Guerreiro, 2018). Em simultâneo, uma onda decolonizadora parece estar se difundindo nos debates e nas práticas no mundo académico e de produção de conhecimento. Queremos de(s)colonizar o pensamento, a estética, os corpos, a língua, os currículos, as referências, a moda, a comida, a epistemologia. No entanto, ainda não conseguimos subverter antigas lógicas de poder nas nossas tentativas de práticas de decolonização do conhecimento. Ou seja: fracassamos o projeto decolonial como superação de lógicas coloniais (e de colonialidade).

Dizem que África está na moda. Os olhos do mundo estão vorazmente direcionados para o continente. Há títulos de jornais: “Africa’s Economic Growth Prospects Amongst the World’s Brightest”/As perspectivas de crescimento econômico da África entre as mais brilhantes do mundo, (Odusola IPS, 2018), “Africa will have some of the world’s fastest-growing economies in 2019 —and a looming debt crisis”/ A África terá algumas das economias que mais crescem no mundo em 2019 - e uma iminente crise da dívida (Adegoke, 2019); “Africa is the world’s fastest growing continent/A África é o continente que mais cresce no mundo (Falk, 2013). O The Wall Street Journal anunciava em 2011 “Africa a new gold rush”/ Uma nova corrida do ouro; The Economist em 2013 “Africa the ‘hottest frontier’ for investments”/ África a mais quente fronteira para investimento. E ainda numa entrevista com Achille Mbembe: “África, a ultima fronteira do Capitalismo” (Guerreiro, 2018). Em simultâneo, uma onda decolonizadora parece estar se difundindo nos debates e nas práticas no mundo académico e de produção de conhecimento. Queremos de(s)colonizar o pensamento, a estética, os corpos, a língua, os currículos, as referências, a moda, a comida, a epistemologia. No entanto, ainda não conseguimos subverter antigas lógicas de poder nas nossas tentativas de práticas de decolonização do conhecimento. Ou seja: fracassamos o projeto decolonial como superação de lógicas coloniais (e de colonialidade).

Em 2015, a iniciativa Rhodes Must Fall nas universidades sul-africanas originou um movimento que se estendeu ao mundo acadêmico anglo-saxónico, revigorando um debate que vinha já dos movimentos de independência dos anos ’60. Uma campanha de estudantes e professores da Universidade da Cidade do Cabo - UCT pediam a remoção da estátua de Cecil Rhodes do campus universitário. Rhodes (1853-1902), colonialista inglês fortemente convencido da superioridade da raça branca e da missão civilizadora do imperialismo britânico, foi responsável pelo massacre da população Ndebele e pela transformação das suas terras no estado de Rodésia (agora Zimbabué). Os participantes da campanha alegaram que a estátua, não representava apenas uma celebração da supremacia branca, mas também a permanência de racismo estrutural na sociedade sul-africana. A campanha, alvo de críticas, chegando a comparar a iconoclastia dos estudantes com a do ISIS, rapidamente se difundiu em outras universidades e chamou a atenção dos media do mundo inteiro (especialmente anglófonos), com impacto nas universidades inglesas. Além do simbolismo da destruição da estátua, os protestos alargaram-se a temas como os altos valores das taxas universitárias1; a terceirização e precarização do trabalho dos funcionários auxiliares das universidades; a sub-representação de estudantes e professores negros; a necessidade de descolonizar os currículos escolares incluindo autores/as negro/as dando particular ênfase à produção acadêmica de mulheres. A utilização, também, de línguas africanas (a África do Sul reconhece onze línguas como oficiais) no ensino universitário foi tema que encontrou amplo espaço na agenda dos protestos tentando redefinir as relações de poder entre ensino e aprendizado. Vários temas se tornaram comuns no debate sobre descolonização que vem se difundindo também no Brasil. Entre eles, a necessidade de descolonizar os eurocêntricos currículos, ou seja, buscar novas referências – e, como parte dessa prática, afinar as críticas às relações de poder que regulamentam a produção e difusão do conhecimento (a crítica epistemológica).

O artigo pretende situar algumas reflexões sobre os modos como as teorias decoloniais e pós-coloniais vêm sendo recebidas e interpretadas no contexto brasileiro, enquanto práticas de “decolonização do saber”. Alerta sobre um possível esvaziamento de termos e teorias em prol de uma reinterpretação exclusivamente estética e “de moda”, fenômeno aomeu ver não circunscrito ao Brasil, que tem como resultado uma diminuição da incidência política do discurso. Aborda-se a recepção do movimento afrofuturista dentro da mais recente produção de arte afro-brasileira.

O afrofuturismo é lido paralelemente à definição de afropolitanismo e cosmopolitanismo, pan-africanismo e identidade africana. Além disso, o afrofuturismo, remetendo para um futuro negro (um devir negro do mundo, como diria Mbembe), pode ser articulado com a ideia de modernidade, de um tempo certo (ocidental) e de um tempo supostamente atrasado (do resto do mundo), relacionando, portanto, esse tema à questão da decolonização. Para concluir, aponta-se para o perspectivismo ameríndio como via de fuga a essa polarização através da assunção de múltiplas humanidades que, a meu ver, deveriam estar na base de um pensamento realmente decolonizado. O artigo encerra com notas sobre artistas cujo trabalho consegue empoderar-se de uma posição decolonizada, ao trazer o ancestral para a produção artística contemporânea.

O afrofuturismo

Foi Mark Dery que, nos anos 90, aproveitando do progresso tecnológico e da cibercultura da época, cunhou o termo afrofuturismo a partir de uma análise da cena cultural-literária dos Estados Unidos. Baseada em entrevistas que o crítico fez com três artistas e intelectuais negros, Greg Tate, Tricia Rose e Samuel R. Delany, questiona-se a ausência de autores afro-americanos na ficção científica.

Afirma Dery: “A ficção especulativa que trata dos temas afro-americanos e aborda as preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século 20 (…) pode, por falta de melhor termo, ser chamada de afrofuturismo” (Dery, 1994). O termo busca, portanto, descrever as criações artísticas que, por meio da ficção científica, inventam outros futuros para as populações negras. Embora a origem do afrofuturismo se situe no campo da produção literária, a mencionada entrevista na qual Dery aponta também para a produção literária de escritores como Samuel R. Delany e Octavia Butler, o movimento acabou se estendendo ao campo do cinema, fotografia e artes visuais - nomeadamente Rammellzee e Jean-Michel Basquiat – e o campo musical. Além do texto “Black to the Future”, de Dery (1994), o ensaio “Brothers from Another Planet” de John Corbett (1994), e o livro “More Brilliant Than the Sun”, de Kodwo Eshun (1998), definem os pilares musicais do afrofuturismo: o filósofo, poeta, músico e performer Sun Ra; George Clinton e a sua banda Parliament Funkadelic e Lee Perry. No campo musical merece ainda ser mencionado o trabalho do duo de eletrônica Drexciya, que desenvolveu a mitologia sobre uma civilização subaquática, uma Atlântida negra, criada por bebês de grávidas, jogadas dos navios negreiros, adaptados à vida marinha. Em tempos mais recentes, o movimento afrofuturista continua se manifestando em diferentes áreas e elege o AfroPunk, um festival de música alternativa como porta-bandeira assumindo importância em relação à criação de um novo imaginário e de uma nova estética, que oferece à comunidade africana e diaspórica a plena possibilidade de existir para além da violência ontológica branca.

Coerentemente com o florescimento de interesse da indústria cultural pelo continente africano e o lançamento do filme Panteras Negras, assistimos no Brasil a uma onda de eventos ‘afrofuturistas’ reservados a um público de nicho majoritariamente artístico e acadêmico. “O Afrofuturismo é Pop”, título do Medium (Carli de Moares, 2018) e realmente parece estar. Desde 2015, e sobretudo depois do filme Panteras Negras, o uso do termo se difunde no meio das produções artísticas, artigos de moda e tendência, e eventos que fazem uso da palavra afrofuturismo (Burocco, 2019).

Afrofuturismo e estética LGBT

No Brasil, o termo assume uma pegada ativista e de resistência - especialmente por pessoas LGBT queer negras - contra uma sociedade excludente, racista e violenta cujo racismo, por longo tempo disfarçado dentro do construído imaginário cordial (Buarque de Holanda, 1995:139), finalmente está sendo desmascarado e denunciado. Alan Costa, do coletivo de artes visuais Afrobapho, formado por jovens negros LGBTT da Bahia, destaca como:

“A arte é um instrumento de expressão e diálogo muito importante na atual conjuntura. É um meio que conversa em todas as línguas e classes. Ocupamos as ruas para que se naturalize a presença dos nossos corpos negros e LGBT, para que não sejam violentados ou subjugados, para que parem de nos marginalizar e de achar que devemos ficar em guetos. O que parece utópico na verdade retroalimenta o pensamento de continuidade do nosso povo” (Nunes 2019).

A associação entre afrofuturismo e estética LGBT queer é muito forte. Talvez pelo feito de assumir quase uma conotação de fantasia e travestimento que, por sua vez, assume, na visão das travestis, uma conotação afirmativa: “o verdadeiro homossexual é aquele que não só é homossexual mas se assume publicamente como tal, inclusive travestindo-se”. (Kulick, 2008:231 citado em Santos Queiroz 2013:92).

Rafael Bandeira, Bqueer, Ação “Super Zentai”, Galpão Bela MAré, Rio de Janeiro, 2019

No âmbito da produção literária pode ser citado Fábio Kabral, cujo livro O Caçador Cibernético da Rua Treze (2017), apresenta elementos da mitologia Iorubá numa aventura de ficção futurista. Apesar de não concordar com o rótulo, o escritor afirma: “resolvi me apropriar do termo. Se será um termo datado ou sequestrado eu não sei, mas, com ou sem rótulo, sempre seguirei criando novas histórias. Com ou sem rótulo, nós, homens e mulheres negros, seguiremos pisando firme no mundo, criando para nós mesmos uma nova história”. (Porcidonio, 2017). Assim Marcio Black, produtor cultural de São Paulo, chega a afirmar que “o afrofuturismo é sonho, mas também é concretização […] talvez, no fim das contas, afrofuturismo não seja sobre um futuro possível, mas um futuro que já é nosso”. (Gnipper, 2018) Diferentemente parece pensar a artista, performer e autora Jota Mombaça que, ao explorar esse futurismo negro dentro de uma visão radicalmente pessimista, estabelece uma relação entre descolonização e apocalipse (2019). Ao retomar a radicalidade do pensamento de Fanon (1963), e a articulação de tal pensamento por Ferreira da Silva (2018), a artista afirma o fim do mundo como algo quase que desejável, ao se constatar que lógicas coloniais e relações de poder continuam permanecendo imutáveis no mundo contemporâneo. Ainda na música, entre artistas que se definem como afrofuturistas, podemos citar Xenia França, Doralice Gonzaga, Ellen Oléria cujo álbum Afrofuturista, assim como eu definiria o álbum A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, um trabalho afrofuturista. Ao observar os comentários de alguns eventos afrofuturistas encontrados no google, algumas narrativas parecem prevalecer:

“O Afrofuturismo é uma estética cultural, filosofia da ciência, filosofia da história e filosofia da arte que combina elementos de ficção científica, ficção histórica, fantasia, arte africana e arte da diáspora africana, Afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não-ocidentais para criticar não só os dilemas atuais dos negros, mas também para revisar, interrogar e reexaminar os eventos históricos do passado. Baseados nesse conceito criamos a AfroRave, e convidamos você para uma noite Afrofuturista Musical, plantando uma simbióse com os Toques dos Tambores somados aos timbres eletrônicos em uma viagem sinestésica pela Ethnografia Sonora Africana” (na página Facebook da festa “AfroRave ⌘ Afrobeat e Música Eletrônica Africana”).

Corpos insubordinados

“Um movimento que reúne corpos insubordinados em suas re-existências estéticas e políticas. O afrofuturismo vem reivindicar a presença da negritude em espaços historicamente brancos. A reinvenção de futuros possíveis a partir de uma ótica cultural negra, a partir de tecnologias ancestrais e ferramentas do cotidiano. É uma ação afirmativa da existência dos corpos afrocontemporâneos. Por meio do acesso a novas mídias digitais, unindo as práticas culturais que resgatam a tradição ameaçada pela violência colonial; é o antirreflexo subalternizador do olhar europeu com outros suportes de representação. Passado, presente e futuro se cruzam em imagens, ações e falas. Nos levam a pensar a negritude afro-brasileira em sua multiplicidade e subjetividade nas complexas paisagens urbanas, territoriais e históricas do Rio de Janeiro. Nossa afro-existência é reinventada cotidianamente. E se potencializa nas narrativas de corpos-ciborgues, batuque sampleado, batida de funk remixado. Dimensão “Futurível” de Gil. Kizomba-Zirigdum performativa. O futuro existe no poder da nossa presença e na liberdade das vozes que constroem memórias”. (página Facebook da Exposição “Manifesto Afrofuturista” na galeria Caixa Preta do Rio de Janeiro).

“Vídeo como linguagem de resistência, odes às obras negras antecedentes e, sobretudo, reimaginação do que se entende por produção preta. Analisaremos videoclipes brasileiros, ocidentais e africanos passando por temas como política, mimética e afrofuturismo e, numa proposição audiovisual”. (página Facebook do ciclo de oficinas realizadas no MASP com titulo “Vídeo Negro: Entre Resistência, Odes e Reimaginação”).

“O Afrofuturismo é uma expressão de resistência e, portanto, protagonismo negro na Diáspora das Américas e na África. Abrange os campos da atividade humana na medida em que utiliza de todos os recursos tecnológicos e de imaginação científica e filosófica para recuperar a memória e a história negra e africana e criar cenários futuros de protagonismo. O grupo pretende divulgar, debater e estimular a cultura afrofuturista”. (página Facebook do Grupo da Página Afrofuturista).

Antonio Tarsis, Caixa Preta RJ (es) - “Vídeo Negro: Entre Resistência, Odes e Reimaginação MASP (dr).

Exercício de imaginação estética

A partir dessas descrições podemos relevar como o termo, apesar de ser apresentado enquanto “forma de trazer novas narrativas carregadas de ancestralidade para fortalecer o movimento negro e resguardar a sua existência, contra o apagamento racista da memória, a favor do protagonismo e da representatividade nas mais diversas áreas de atuação: política, moda, arte, música, dança, cinema, literatura, ciência, tecnologia e pesquisas acadêmicas” (Nunes, 2019), apresenta-se mais como um exercício de imaginação estética que combina ficção científica com história, fantasia e temáticas negras. Observando, por exemplo, a proposta do ciclo de oficinas realizadas no MASP, a complexidade intrínseca na definição de “ocidentais, africanos e brasileiros” sozinha já poderia levar a um debate onde temas também complexos como “política, mimética e afrofuturismo” se apresentariam quase apenas como mero corolário. Um dos aspectos aos quais mais se remete na produção afrofuturista é a recuperação de saberes, conhecimentos e referências ancestrais para dialogar com a realidade presente. Porém, existe uma certa fragilidade, a meu ver, na elaboração do conteúdo desse discurso que saiba se apropriar dele a partir de uma experiência afro-diaspórica brasileira, lacuna talvez causada pela dificuldade linguística de acesso às produções originárias.

Não creio ser o caso de artistas como Jota Mombaça, que dedica parte do seu projeto descolonizador à atividade de tradução de textos, e consegue declinar o movimento de forma mais articulada em relação à sua origem diaspórica norte-americana, dando ênfase a questões da existência de diferentes temporalidades, e se apropriando do pensamento afro-pessimista a partir das leituras de autores até agora pouco traduzidos no Brasil.

Evidencia-se assim como o discurso decolonial não pode prescindir de um confronto com as políticas de tradução que, além de controlar a oferta de instrumentos de produção de pensamento crítico, definem, em acordo com interesses econômicos próprios do capitalismo cognitivo da nossa época, quais são as teorias que viajam (Said, 1983) e quem são os encarregados de fazer estas teorias viajar mantendo o controle até do projeto decolonial, entendido como superação de lógicas de poderes coloniais na formação do conhecimento e do ser (Burocco, 2018).

Como imaginar o futuro?

Voltando às entrevistas de Dery, duas perguntas que inspiraram a definição do afrofuturismo: pode uma comunidade cuja história foi deliberadamente apagada imaginar um futuro possível? E qual seria o caráter desse futuro? Seria o futuro tecnocrata, burocrático, asséptico já colocado pelos imaginários brancos? Um futuro capitalista de contínua exploração? Ou uma outra fundação de futuro a partir das experiências negras diaspóricas? (Dery 1994, em Freitas e Messias 2018:125). Resulta interessante, trinta anos depois da sua formulação, tentar responder à pergunta sobre o caráter do futuro negro relacionando a noção de afrofuturismo com a de afropolitanismo que, segundo alguns teóricos, definiria uma futura geração de africanos no mundo.

Afropolitanismo e o devir negro do mundo

Apesar do termo ter sido usado por Mark Gevisser que, numa intervista com Sarah Nuttal, define Joanesburgo como uma “Afropolitan city” (2004), o termo afropolitanismo chamou atenção ao ser cunhado oficialmente pela escritora ganesa-nigeriana Taiye Selasi (2005) para definir a geração de migrantes africanos filhos/as de pais que haviam deixado África nos anos 1960-70, “jovens que cresceram entre várias metrópoles globais, falando vários idiomas, interagindo com africanos e não”, criando aquilo que a autora define como “uma identidade entre meio”. Definidos por Selasi como: “não cidadãos, mas africanos no mundo”, os afropolitanos “passaram os anos 80 perseguindo elogios, comendo fufu (uma polenta típica na África) em festas de família, escutando os adultos discutirem política […] Até chegar à virada do século (99/00), já alcançamos nossos pais em número de diplomas, conseguindo coisas que as ‘nossas pessoas’, no sentido geral, só sonhavam”. Acompanhando as mudanças econoómicas da produção imaterial pós-fordista próprias do novo capitalismo cognitivo, e capitalizando as próprias capacidades relacionais e cognitivas, essa geração de jovens migrantes africanos, escolhem priorizar empregos em arte, música, política e design, “preferindo a sociedade criativa a campos tradicionalmente reservados aos imigrantes”.

Em 2007 Achille Mbembe retoma o termo no seu ensaio Afropolitanismo, atribuindo-lhe uma conotação de pluralismo de culturas africanas em um espaço geográfico. Ao descrever a história do continente africano como resultado do fenômeno da circulação de mundos, o autor afirma que a história das sociedades africanas foi, desde a época pré-colonial, uma história de povos incessantemente em movimento. É essa cultura de mobilidade que, segundo o autor, a colonização procura fixar através da instituição moderna ocidental da fronteira. Segundo Mbembe: “é essa maneira de abraçar, com todo conhecimento de causa, o estranho, o estrangeiro e o distante, essa capacidade de reconhecer sua face no rosto do estrangeiro e de valorizar os traços do distante no próximo, de domesticar o in-familiar, de trabalhar com aquilo que possui aspecto de ser contrário por completo – é precisamente essa sensibilidade cultural, histórica e estética que o termo “afropolitanismo” indica2. Como Selasi, Mbembe utiliza o termo para descrever uma nova “modernidade africana” transnacional, que procura abrir mão de uma “africanidade” essencial para “dissolver a África” no mundo.

Se Mbembe afirma que “esse ‘espírito aberto” é percebido ainda mais profundamente entre “muitos artistas, músicos e compositores, escritores, poetas, pintores - trabalhadores do espírito - que despertam das profundezas da noite pós-colonial”, Selasi, por sua vez, afirma que “diferentemente dos nossos pais que se sentiram seguros em profissões mais tradicionais como médicos, advogados, bancários e engenheiros, nós preferimos a sociedade criativa, entrando em campos como media, política, música e design”. Os depositários desse futuro negro seriam, portanto, uma pequena elite intelectual e financeira bacana (cool)3 que “têm a sorte de ter feito a experiência de vários mundos e praticamente não cessaram de ir e vir”. (Mbembe, 2015:714).

Estamos longe da realidade da maioria das pessoas negras do mundo, diaspórica ou não. Num mundo como o atual, afetado por várias crises de êxodo humanitário (no Mar Mediterrâneo, mas também na fronteira dos EUA, e noutros lugares) o elogio de uma mobilidade negra destinada a uma pequena elite intelectual e econoómica afropolitana, além de criar uma distorção da realidade, acentua a divisão entre ‘nós e os outros’, não mais apenas racial e culturalmente, mas também - e sempre mais - economicamente definida5.

Além disso o mesmo Mbembe apresenta o ‘devir negro do mundo’ de uma forma que me aparece contraditória: em parte associado à perda de centralidade da Europa, “A Europa já não é o centro de gravidade do mundo” (Mbembe, 2014; Fargeau, 2013) e ao surgimento dessa geração dessa classe criativa Afropolitana. Do outro lado estendendo a condição negra a toda a humanidade subalterna de que o capital já não necessita e que, por isso, vem sendo eliminada (2018).

O ensaio de Selasi ressoou tanto que acabou gerando um ramo de estudos críticos dedicados à exploração do conceito de “afropolitanismo”. Chielozona Eze no artigo “Rethinking African culture and identity: The Afropolitan model” (2014) fala do processo de construção da identidade africana não mais definida exclusivamente por geografia, sangue e culturas por oposição (aos europeus) mas numa base mais relacional. Entre as maiores críticas que ele dirige ao termo afropolitanismo, está o facto de ser exclusivista e elitista. O autor também se pergunta se, ao indicar um modo africano de ser cosmopolita, o termo afropolitanismo seria desnecessário já que as formas europeias e asiáticas de ser cosmopolitas não tiveram um termo como europolitanismo e asiapolitanismo, porque as africanas terão6?

Emma Dabiri definindo afropolitanismo como “a mais recente manifestação do comércio planetário da negritude” em Why I am not Afropolitan (2014), critica a comodificação da cultura africana remarcando como os que poderão beneficiar dessa venda são os mesmos afopolitanos que a promovem. Além disso defende, posição a meu ver de substancial importância e complexidade, que o afropolitanismo não pode ser visto como única alternativa às narrativas afropessimistas.

Stephanie Bosch Santana em Exorcizing Afropolitanism (2013) denuncia as formas como Afropolitanismo torna-se um ‘fenômeno sempre mais direcionado à produção, concentrado no design, e potencialmente sponsorizado pelo ocidente”. O problema, como levantado no artigo, “nem é estilo consumístico promovido quanto querer que o discurso assuma uma conotação de consciência política identitária”. Binyavanga Wainaina “I am a Pan-Africanist, not an Afropolitan” (2012) afirma que a visão de Selasi é fundamentalmente classista. No Aachronym African Arts blog, Okwunodu Ogbechi escreve um post com titulo Afropolitanism — Africa without Africans (2008) questionando o feito que os artistas parte do circuito afropolitano são aqueles que trabalham no ocidente, enquanto os artistas que vivem e trabalham no continente permanecem desconhecidos à maioria. Remarca como, apesar do estilo de vida internacional dos afropolitanos, a maioria dos africanos vive em um estado “de absoluta imobilidade em um mundo contemporâneo global que trabalha duramente para manter os africanos no próprio lugar, no continente africano”. Faz-se aqui uma clara referencia às politicas migratórias europeias e as dificuldade que artistas africanos encontram por conseguir vistos que lhe permita viajar para mostrar os próprios trabalhos fora do continente. Trata-se de uma dificuldade que não apenas se verifica em relação as relações norte/sul, mas sempre mais também dentro de deslocamento no próprio sul/sul. Em Is Afropolitanism Africa’s New Single Story? Brian Bgewsi (2013) critica a recensão que Helon Habila faz ao romance We need new name de NoViolet Bulawayo. O romance, ao lidar com a realidade de pobreza do continente é definido por Habila como poverty-porn (pornografia pobre). Segundo ele os afropolitanos são pós-nacionalistas e, portanto, não precisam manter relações com questões de politicas nacionais; nos trabalhos deles tem espaço apenas por historias de africanos ao redor do mundo, um mundo apenas ocidental. Habila não nega a existência de uma realidade depauperada no continente, mas afirma que “nossa literatura deve nos permitir escapar da realidade de injustiça e sofrimento na África. Mesmo que uma clara maioria dos habitantes da África tenha que lidar diariamente com essa fealdade, eles não devem esperar encontrá-la na literatura que lêem”. Marta Tveit em The Afropolitan Must Go (2013), preocupa-se sobre a possibilidade de um grupo que aceita ser definido como afropolitanos possa falar em nome de pessoas que, apesar de compartilhar com ele/as origens parecidas, não se encontram na definição dada por Selasi. Tveit refere o termo como elitista e guetizante (para agregar um grupo pertencente a uma determinada elite) correndo o risco de reproduzir uma narrativa unívoca que continua funcional à estrutura neocolonial de soft power.

O que aparece evidente é que a nova imagem moderna da África deve deixar de lado a realidade da maioria das pessoas que a habitam. Afirma Selasi: “A imagem que é reproduzida pelos media (guerra e fome) não nos representa”. Se é verdade que a história africana precisa de novas histórias, Chimamanda Ngozi Adichie alerta sobre a necessidade de ter várias histórias a serem contadas para encontrar uma posição equilibrada entre a representação de uma África exclusivamente de sofrimento e miséria própria do Afropessimismo, e aquela contada por the coolest- damn-people-on-earth (as pessoas mais bacanas do mundo) que apaga a realidade dos africanos menos privilegiados. O futuro negro estaria, portanto, nas mãos de “bastardos culturais” com seu “efeito europeu” e “ethos africano” (Mbembe, 2007). Pessoas “de pele parda, sem um forte sentimento de “negritude”, muitas vezes ridicularizados por membros da família africana por ‘agir como branco’” que “convivem com um sentimento de vergonha ao visitar os países dos pais, que nem sabem dizer se seja motivado por não ter um bom conhecimento da cultura originária dos próprios pais, ou por sentir vergonha daquela cultura estar tão atrasada” (Selasi). Lembrando a ideia na base da definição da consciência negra (black consciousness) de Steve Biko - e que pode encontrar em Solano Trinidade um eco: “O fato de sermos todos não-brancos, não significa necessariamente que somos todos negros. Os não-brancos existem e continuarão a existir por um bom tempo. Se a pessoa tem aspiração branca, mas sua pigmentação faz com que esta seja impossível de ser alcançada, essa pessoa é uma não-branca” (1978:48). O Futuro negro estaria, portanto, nas mãos de pessoas não-brancas.

O discurso decolonial na ótica afrofuturista/afropolitanista

Antes de adentrar nessa análise me parece importante um esclarecimento de natureza semântica. O discurso decolonial está se difundindo cada vez mais em várias áreas e disciplinas. Para quem vem da área dos estudos urbanos, como eu, parece a repetição de uma tendência já vista. Como já foi pelo “direito à cidade”, na proporção que o discurso decolonial se torna mais popular, acaba sofrendo um esvaziando de significado e potência (Souza, 2010:326). Falamos de decolonizar – faço questão de usar o verbo sem ‘s’ pelas razões que irei apresentar no próximo parágrafo - como anos atrás falávamos de “criar um outro mundo possível”, igualmente sem que esse discurso questione radicalmente as formas de vida e meios de produção e de conhecimento que continuamos reproduzindo. No final criticamos e repetimos, gerando um crescente nível de esgotamento, cansaço e frustração.

Nota teórica para continuar na leitura: Descolonizar ou Decolonizar?

Recentemente prestei atenção no uso dos verbos decolonizar e descolonizar como se fossem sinônimos. Ao usar o programa Word em língua portuguesa para escrever esse texto, o verbo decolonizar aparece marcado como se estivesse errado, coisa que não acontece com o verbo descolonizar. O mesmo acontece por todas as declinações da palavra (decolonizado, decolonização, decolonial). A partir da abordagem teórica que utilizo na minha análise tomo esse como um micro exemplo capaz de descrever os desequilibrados regimes de poderes que agem na produção de conhecimento. O uso a menos da letra “s” marca uma diferença ontológica importante que parece passar despercebida pela maioria das pessoas. Se a não percepção da diferença consequente ao consumo bulímico da palavra é algo explicável como resultado das lógicas devoradoras da economia do conhecimento, é preciso que, em contextos académicos comprometidos com um efetivo projeto decolonial, isso não seja tolerado. Se o discurso da descolonização se liga à teoria pós-colonial de origem anglo-saxónica a partir dos movimentos de emancipação das sociedades exploradas pelo imperialismo e neocolonialismo; o discurso sobre decolonização tem origem na teoria decolonial (do poder, do saber e do ser) própria dos pensadores da América Latina. Sugerido para Catherine Walsh (2009), o termo decolonização (sem s) marcaria, portanto, uma distinção clara entre as teorias decoloniais, elaboradas pelo grupo latino-americano Proyecto Modernidade/Colonialidade e a ideia histórica das teorias pós-colonial que tratam da descolonização via libertação nacional durante a Guerra Fria.

A abordagem pós-colonial, como pensamento crítico que caracterizou o(s) movimentos de independência, desenvolve-se pela primeira vez através da obra de Franz Fanon (1925-1961), psicanalista negro, nascido na Martinica e revolucionário do processo de libertação nacional da Argélia; Aimé Césaire (1913-2008), poeta negro, também nascido na Martinica; e Albert Memmi (1920-) escritor e professor, nascido na Tunísia, de origem judaica. A eles se soma Edward Said (1935- 2003), crítico literário de origem palestina, intelectual e militante da causa. Os condenados da terra (1961), de Franz Fanon, Discurso sobre o colonialismo (1950), de Césaire, e O Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador (1957), de Albert Memmi, e Orientalismo (1978), pela primeira vez colocam o colonizado como autor da própria histíria, definindo a abertura a um processo de mudança epistemológica. A estes intelectuais se junta o grupo dos Estudos Subalternos que surge no Sul asiático na década de 1970, liderados pelo Ranajit Guha (1922-) - historiador do Sul da Ásia, leitor de história na Universidade de Sussex – cujo principal projeto era “analisar criticamente não só a historiografia colonial da Índia feita por ocidentais europeus, mas também a historiografia eurocêntrica nacionalista indiana” (Grosfoguel, 2008, p.116), bem como a historiografia marxista ortodoxa (Castro-Gómez e Mendieta, 1998). Na década de 1980, os subaltern studies se tornaram conhecidos fora da Índia, especialmente através dos autores Partha Chatterjee, Dipesh Chakrabarty e Gayatri Chakrabarty Spivak (Balestrin, 2013:92). Um segundo momento, nos anos 80 a partir de uma perspectiva culturalista, através de estudos culturais, linguísticos e literários, que buscam analisar sistemas de representação e processos identitários a partir do XVII século e se difundiram especialmente em algumas universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. Principais exponentes: Homi Bhabha (1949-) nascido na Índia, professor de Literatura e Língua Inglesa e Americana, e Diretor do Centro de Humanidades Mahindra da Universidade de Harvard; Stuart Hall (1932-2014) nascido em Jamaica, teórico cultural e sociólogo, um dos fundadores da Escola Birmingham dos Estudos Culturais; Paul Gilroy, (1956-) nascido em Londres é historiador, escritor e professor de literatura americana e inglesa no King’s College, em Londres. Esses autores se pautam em “um conjunto de práticas e discursos que desconstroem a narrativa colonial tal como foi escrita pelo colonizador, e tenta substituí-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado” (Boaventura, 2003:26).

A abordagem decolonial, do Proyecto M/C7, originou-se por intelectuais latino-americanos sediados em universidades norte americanas, nos anos 90 e inspira-se no grupo dos subalternos sul-asiáticos, definindo-se, num primeiro momento, como grupo dos Subalternos LatinoAmericanos. Em 1998 no Manifesto inaugural do “Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos” afirma-se: “[..] a mudança na redefinição das esferas política e cultural na América Latina durante os anos recentes levou vários intelectuais da região a rever epistemologias previamente estabelecidas nas ciências sociais e humanidades. A tendência geral para uma democratização outorga prioridade a uma reconceitualização7 do pluralismo e das condições de subalternidade no interior das sociedades plurais (Grupo Latinoamericano de Estudos Subalternos, 1998, p. 70) abrindo assim a participação do continente latino americano ao discurso post colonial. O Proyecto M/C, como o grupo dos subalternos asiáticos, apoia a necessidade de uma radical ruptura com autores eurocêntricos8, e coloca categorias de ordem política tais como classe, nação e gênero no centro da própria análise. Na minha abordagem o que mais me interessa é a afirmação por parte do Proyecto M/C da independência dos estudos pós-coloniais evidenciando a necessidade de remarcar uma diferente trajetória de dominação da América Latina, também esquecida no debate e, por isso, formular um embasamento teórico de forma independente do movimento pós-colonial (que refere-se à independência ) tomando como ponto de partida a conquista das Américas (1492) e concentrando a atenção na “colonialidad do poder” (Quijano, 2000), como heranças coloniais que persistem e se multiplicam, inclusive quando o colonialismo já não existe supostamente superado pelo advento da modernidade. Concentra-se, portanto, mais na forma que o próprio colonizado se vê em relação ao colonizador, do que o contrário, em uma prospetiva posterior ao momento da submissão e diferenciação própria do colonialismo. O grupo faz, portanto, questão de assinalar a diferença entre os termos decolonial/decoloniality, que se refere à superação da construção social derivada da lógica colonial (colonialidade/coloniality), e o termo descolonial/decolonization que por sua vez se refere ao fim da ocupação forçada das terras nativas por parte das forças imperiais estrangeira.

À luz das reflexões desse artigo, importa também observar como, no centro do pensamento do Proyecto M/C encontramos a ideia de que a colonialidade (a lógica do colonialismo) não se opõe ou antecede a modernidade mas é implícita nela: “Como o capitalismo europeu é fundamental para a compreensão das principais instituições modernas dos séculos XVI e XIX (capitalismo, ciência, arte, o estado), todos os processos de modernização no sul são mediados pela colonialidade como herança colonial” (Mignolo, 2011:45). Por fim, tratar descolonização e decolonização como fossem sinônimos, além de negar a autoria da produção de conhecimento de autores originariamente latinos americanos, submetendo esses estudos ao imperialismo da produção acadêmica anglófila (de onde se origina o pensamento critico post colonial), nega diferenças significativas, de histórias e sociedades – um vicio que parece se repetir nas produções epistemológicas - que definem abordagem radicalmente diferentes.

Qual seria o caráter desse afrofuturismo?

Seria um progresso africano mensurado em relação ao que lhe permite a reprodução de um estilo de vida ocidental, sem ter que estar fisicamente no ocidente. Enquanto exercício de imaginação, carregado de simbologias estéticas, feito por não brancos cosmopolitas, o futuro negro proposto não seria muito diferente “das elites que sofrem um caso de amor com a conquista do estilo de vida de seus antigos senhores” (Dabiri, 2014). Ao decidir apropriar-se do afrofuturismo como prática decolonizadora aparece, portanto desejável levantar umas reflexões críticas sobre questões que parecem vir juntas ao seu uso: o aniquilamento das múltiplas contemporaneidades das sociedades africanas; o sentido do resgate da ancestralidade que, por além de um slogan, parece na verdade ser reduzida a um discurso nativista; a relação com a ideia de tempo e múltiplas modernidades.

O Wall Street Journal, num artigo publicado em março de 2019 ao comentar um desastre aéreo acontecido em Adis Abeba, Etiópia entitula: ‘Acidente aéreo mata 157 pessoas na África”. Esse é apenas um exemplo ao qual poderiam seguir-se muitos outros, venho aqui pensando por exemplo as formas que os medias trataram o surto da epidemia de Ebola alimentando um pânico em relação ao ‘continente negro’. A visão de uma África unida, muitas vezes idealizada através do pan-africanismo como um dos paradigmas político-intelectuais que dominaram o discurso africano post movimento independentista (‘60/’70), continua se refletindo também nas produções ditas decoloniais e requer urgentemente ser atualizada. Essa falta de vontade de entender o continente africano como uma união de estados individuais, com histórias e realidades próprias, que vive na nossa mesma contemporaneidade, corresponde à necessidade da criação de figuras heróicas - uns líderes - e de manter uma visão romantizada da África, especialmente em relação à luta de independência e afirmação do movimento negro. A reprodução dessa distância, entre a vida real das sociedades africanas contemporâneas e uma história heróica, condena o continente a viver no tempo passado, tirando-lhe a possibilidade de pertencer ao “mundo moderno”9.

Se o sentido de África Unida pode ser compartilhado por quem cresceu em África nos anos ’80 e ’90 “aqueles que, segundo Chielozona Eze (2014:234) “amavam as músicas de Bob Marley e de Peter Tosh, os pelos quais não tinha como fugir da ideologia afrocentrica das letras, que significava que por ser verdadeiramente africano precisava negar qualquer tipo de identificação cultural com o ocidente, que para nos representava a encarnação da opressão contra os africanos”, fica difícil reproduzir o mesmo sentimento entre os/as contemporâneos/as apoiadores/as de uma insólita mistura entre afrocentrismo e cosmopolitanismo viventes numa época nem mais globalizada, mas ate já post-globalizada. O pan-africanismo e afrocentrismo, dois movimentos importantes na política negra desde pelo menos o século 19, encontram seu poder e sustento em uma solidariedade racial baseada numa epistemologia decididamente não-européia “uma maneira de ver, ser e pensar o mundo que era exclusivamente ‘africano’, na tentativa de imaginar uma identidade comum por todas as pessoas de pele escura” (Eze, 2014:252). O afropolitanismo, ao contrário, marca uma virada radical na história do pensamento emancipatório negro: é o oposto de querer ser reconhecido pela própria autonomia e unicidade. Nas palavras de Mbembe é “a capacidade de reconhecer o rosto de um estrangeiro… para domesticar o desconhecido. Imagina um futuro em que a diferença é tão supérflua que a diferença desprezível, o ‘Outro’, se desfaz inteiramente”. O apelo para um ‘afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não-ocidentais” do evento afrofuturista AfroRave ⌘ Afrobeat, acaba aparecendo um pouco anacrônico (e um tanto simplista) em um mundo aonde, até na mesma África – propositadamente irônico por minha parte - existe um vivo debate sobre construção identitaria não mais apenas baseadas em termos de oposição (com o ocidente ) mas em termos relacionais (Eze, 2014:235)10.

Para concluir, essa visão da unidade africana pode também remeter a uma organização tribal da África, equilibrando-se entre duas arriscadas posições, dependendo da ênfase que o observador quer propor sobre o continente: o romantismo de uma comunidade aonde “não há mal, e todos são irmãos e irmãs” (que chega à sua distopia máxima na rainbow nation sul africana); e o primitivismo de um lugar de graves conflitos internos e genocídios. Estamos perto da representação das favelas cariocas: entre comunidade solidária de vida em comum, e bandidagem marginal sanguinária. A falta de aprofundamento das realidades contemporâneas do continente acaba assim implicitamente engessando a África e excluindo-a de uma reflexão contemporânea sobre cultura, economia e democracia que a inclua como sujeito ativo da conversa. É curioso como um movimento que diz querer reinventar futuros possíveis a partir de uma ótica cultural negra possa, ao meu ver, retomar posições próprias do colonizador negando a historia e a individualidade do sujeito, e apropriando-se da sua imagem ou de forma romantizada ou de forma primitivizada, movido pelo marketing da indústria cultural que não para de mostrar a própria natureza devoradora.

E o futuro?

“O amanhã está cancelado” anuncia o coletivo francês Comité Invisible (2017) de forma mais enfática, mas o alarme sobre o fim do futuro nós acompanha a tempos. Desde os anos dos medos gerados pela corrida nuclear durante a Guerra Fria, até às mais recentes teorias apocalípticas do antropoceno neste começo de século. O título da biografia de Davi Kopenawa A queda do céu, palavra de um xamã yanonami (2010) refere-se ao fim do mundo, que inclusive nunca foi visto como eterno pelos índios, mas sujeito a cíclicas destruições. Mesmo assim, o futuro, através do seu entendimento meramente eurocêntrico, continua influenciando as nossas produções, também as ditas decoloniais. O mundo moldado pelo Iluminismo, impõe uma concepção linear do tempo, e tridimensional do espaço: o tempo é análogo a uma línea numérica que começa de um ponto zero para se mover inevitavelmente até o fim; movimentos de volta são possíveis apenas através da memoria. Os povos nativos africanos, antes da imposição da narrativa da ciência europeia, não compartilhavam esse mundo conceitual sobre tempo e espaço. A cultura swailhi, por exemplo, divide o tempo em Sasa, que poderia ser entendido como um presente europeu que inclui também o imediato passado e o imediato futuro ( o que já se sabe que será ); Zamani é o passado entendido como um passado eterno que, a diferencia do entendimento europeízo, abrange o presente, o passado e através do antigo o futuro; o tempo potencial - o que nós entendemos como futuro - existe e se estende em acordo com a expansão do presente (Sasa) em relação ao passado (Zamani). A imposição de uma visão eurocêntrica do tempo acaba “subvertendo a compreensão das visões de mundo africanas, bem como as definições africanas alternativas associadas a essas variáveis” (Nikitah Okembe-RA Imani, 2012:106).

Da mesma forma o binômio futuro/ modernidade levantado pelos desdobramentos do originário movimento afrofuturista parece dar continuidade a teorias euro-americanas que tratam a modernidade como se fosse inseparável da ascensão da razão iluminista, reproduzindo uma percepção única da história como linear, progressiva, cumulativa na qual tem espaço apenas por um futuro aonde desenvolvimento, leia-se riqueza e ascensão econômica, se tornam dois lados da mesma modernidade ocidental assim como a mega produção afrofuturista Pantera Negra parece ter demonstrado (Burocco, 2018). O ‘futuro afrofuturista’, longe de ser um futuro livre dos moldes da civilização (ou barbárie ao revês) ocidental, pelo contrario continua acelerado e produtivista e não deixa espaço para uma modernidade rizomática, diferente da derivada ou falsificada de origem euro-americana. Uma modernidade múltipla, que se origina do reconhecimento da singularidade da história e da Outra individualidade, que exige ser apreendida pelos ‘outros outros’ – no final quem é outro?11 - e dirigida por si mesma (Comaroffs 2012). Chega-se assim a definir “uma figura inédita de modernidade africana” aquela que “se nutre na fonte de múltiplas heranças raciais, de uma economia vibrante, de uma democracia liberal, de uma cultura do consumo que participa diretamente dos fluxos da globalização” (Mbembe, 2015) que nada mais faz que reproduzir uma modernidade como já a conhecemos. Apesar de décadas de crítica pós-colonial, as ciências sociais modernistas tendem ainda a desconsiderar as narrativas de modernidade originarias do Sul e os trabalhos sobre o tema de seus intelectuais relegando essas teorias à produção Euro-América (Chakrabarty 2000: 7). Pretendemos decolonizar o pensamento, a estética, os corpos, a língua, os currículos, as referências teóricas, a moda, a comida, a epistemologia, mas não conseguimos soltar o tempo, e os sistemas de produção que regem o mundo, de um entendimento cumulativo, produtivista e colonizado. Como já observado por Fabian (2014), a construção do Outro por parte da antropologia foi realizada à custa da manipulação da temporalidade, ou seja, tanto pelas formas como o tempo é percebido nas diversas sociedades humanas, quanto em suas implicações recíprocas. A negação de outras temporalidades – definida por Fabian “denial of coevalness”12 - determina uma maneira de ver o mundo em que várias sociedades contemporâneas são interpretadas como vivendo literalmente em uma época histórica diferente. Assim múltiplas relações com o tempo, oferece um interessante apelo a ser explorado no que concerne a mais modernidade(s). Ao observar as formas que os eventos afrofuturistas brasileiros citados me deparei com um interessante oximoro em relação ao tempo: ‘afro-futurismo é uma ação afirmativa da existência dos corpos afro-contemporâneos”. Esta ‘afro-contemporaneidade futurista’ brasileira, ao se apropriar do entendimento circular do tempo africano, poderia ser – ao meu ver - uma provocação interessante de uma pratica antropofágica ou, melhor ainda, uma pratica quilombola (Matos Gondim, 2019) antropofágica, levando o presente e o futuro na mesma linha do tempo.

Para concluir, apesar do movimento afro-futurismo no Brasil adotar a ancestralidade como a nova narrativa sobre a qual basear o futuro negro, esses poderiam ficar decepcionados em ler Mbembe, um dos poucos autores africanos contemporâneos amplamente traduzido no Brasil, afirmar que: “aquilo que designamos como ‘a tradição’ não existe na África, porque nada disso sobreviveu ao rolo compressor da mestiçagem e da vernacularização. Já era esse o caso muito antes da colonização” (2015). Numa leitura brasileira essa afirmação poderia ser um convite a que a volta aos saberes ancestrais não seja apenas um slogan, mas uma pratica radicalmente antropofágica, ou como melhor diria Denilson Baniwa RE-Antropofagica.

A importância do Perspectivismo Ameríndio na criação de um pensamento decolonial brasileiro13

Chaudhuri, ao afirmar que “um pensamento genuinamente decolonizado requer uma revisão radical da ideia que a história da cultura, ciência e modernidade seja exclusivamente aquele ocidental, deixando a não ocidental apenas circunscrita a um discurso de raça e conflitos tribais” parece encontrar uma resposta na introdução de Metafisicas Canibais (2015) por Viveiros de Castro, onde o autor afirma que é preciso uma radicalização de uma “antropolo(fa)gia” que retome o pensamento enquanto potência de alteridade. Sendo assim, “a antropologia comprometer-se-ia com princípios ético-políticos mais que epistemológicos, de tornar possível um estranhamento e a descolonização permanente do pensamento”.

O conceito de perspectivismo ameríndio resulta do diálogo entre Viveiros de Castro (1996) com Tânia Stolze Lima (1996), que por sua vez - por Viveiros – originou-se da “percepção da ressonância entre os resultados de nossas investigações, que afirmam uma multiplicidade perspectiva intrínseca ao real” (2015:35). Está, portanto, dado um elemento de reconhecimento de alteridade através da afirmação de múltiplas realidades, pensamento que pode dar continuidade às reflexões anteriormente apresentadas sobre o reconhecimento de múltiplas áfricas e de um futuro outro (nesse caso que seja africano ou ameríndio). O perspectivismo resgata, nas palavras de Viveiros de Castro, “para alcançar um pensamento decolonizado é preciso superar a logica vertical absolutista do conhecimento ocidental, é preciso que seja aceito que “todos os seres veem o mundo da mesma maneira, o que muda é o mundo que eles veem”(2004:239). As lógicas do capitalismo nos impõem a vivência de todo/as nos dentro de um mesmo mundo globalizado e comercializado, o que muda é o que nos queremos atribuir importância, o que nós deixamos de ver. O que é preciso é encontrar uma forma por fazer essas diferentes visões dialogar. O perspectivismo ameríndio traz, portanto, uma radicalidade de pensamento que nos permite alcançar práticas realmente decolonizadas através de três camadas que gostaria de relacionar com o tema anteriormente apresentado do afrofuturismo: a abertura que o conceito proporciona em relação à existência e reconhecimento de múltiplos mundos; a relação com o tempo; e por fim à proposta da criação de conceitos através do uso de uma ficção de realidade.

Ao comentar o Anti-Narciso, o livro que não foi escrito e que pretenderia responder à pergunta “o que deve conceitualmente a antropologia aos povos que estuda? ”- e que ao responder a essa pergunta se assumiria como pratica descolonizadora do pensamento - Viveiros o descreve como “uma experiência de pensamento e um exercício de ficção antropológica”. O Afrofuturismo, como vimos, representa-se como uma ficção histórica. É uma reviravolta da historia, é a imaginação de um futuro negro se a historia (ou o conto dela) tivesse sido diferente. Vale a pena transcrever o trecho inteiro de Viveiros: “a expressão ‘experiência do pensamento’ não tem o sentido usual de entrada imaginaria na experiência pelo pensamento, mas o da entrada no pensamento pela experiência real. Não se trata de imaginar uma experiência, mas de experimentar uma imaginação, ou ‘de experimentar o pensamento ele próprio’. A experiência, no caso presente, é a de gerações de etnógrafos da Amazônia indígena, e o experimento que se tentaria é uma ficção controlada por essa experiência. Ou seja, a ficção seria antropológica, mas sua antropologia não é fictícia” (2015:217). Ao querer reportar esse pensamento nas nossas praticas decolonizadoras torna-se central portando não imaginar uma experiência futura, irreal, fictícia, mas experimentar através de uma ‘ficção controlada’ uma imaginação concreta, aquela que parece ser apresentada, por exemplo no disfarce afrofuturista. Assim fazendo, se “a ficção consiste em tomar as ideias indígenas como conceitos”, as ficções que nos controlamos deveriam tomar aspectos próprios de inúmeras cosmologias dos povos ameríndios e pode ser

organizado através de dois pressupostos: primeiro a coexistência no mundo de muitas espécies de seres (inclusive não-humanos) dotados de consciência e de cultura; segundo o feito que cada uma dessas espécies se vê como humana, vendo todas as demais como não-humanas, ou seja como espécies de animais ou de espíritos. É no encontro dessas duas visões humano / não humano | natureza / cultura que é preciso trabalhar o multi-naturalismo, outro conceito ligado ao perspectivismo ameríndio, que afirma a teoria a existência de uma multiplicidade de representações sobre o mesmo mundo. Assim o pensamento decolonial como concreto. Trata-se não mais de interpretar o pensamento dos outros/as, mas de realizar uma experimentação com os /as outro/as. Essa pratica reverbera nas palavras de Jean Carlos Azuos, coordenador do programa educativo do centro cultural Bela Maré no Rio de Janeiro durante a conferencia ‘O Poder da Curadoria: Reflexões sobre Arte e Politica’14: ”O poder da curadoria não se alimenta mais na representatividade, mas no protagonismo [..] uma curadoria que não mais trata temas, mas problemas”. É esta opção pelo protagonismo, mais que pela representatividade, que se torna radical e que, não por acaso, ocupou os debates sobre a relação do observado com o observador e a sua representação na antropologia, ligando-se inevitavelmente ao discurso decolonial, ou seja, à necessidade da subversão da forma do colonizado se ver.

A perspectiva ameríndia também desconstrói a narrativa ocidental do tempo revertendo a sua ordem temporal. Se no mundo ocidental tendemos a conceber a animalidade como remetendo essencialmente ao passado, porque presentes no mundo previamente aos humanos (os dinossauros, por exemplo) mas também porque de lá nos desenvolvemos (segundo as teorias evolucionistas), os ameríndios revertem essa visão. Assim, não é o chimpanzé que se torna homem mas, pelo contrário, o homem (estado originariamente primitivo) torna-se animal ou planta enquanto plenitude de desenvolvimento assim como entendido na perspectiva ameríndia. Por isso, o fim do mundo é visto como à volta dos animais a uma forma humana: “quando o mundo acabar os animais voltarão a ser humanos, como eram nos tempos míticos” (Danowski e Viveiros de Castro, 2014:105). “Trata-se assim de narrativas sobre o tempo de antes do começo dos tempos, uma era ou um é o que poderíamos chamar ‘pré-cosmológico’” (Viveiros de Castro 2014:87). Como já vimos através do exemplo da cultura swailii, aqui também assistimos a uma organização própria da ordem do tempo que na lógica ameríndia se faz na direção oposta à ocidental. “Ela remete ao passado, não ao futuro; sua ênfase é na estabilização das transformações que vieram a diferenciar os animais daqueles humanos que continuaram a sê-lo, e não na aceleração da transformação dos animais que “fomos” nas máquinas que “seremos”. A ênfase das práxis indígenas está na produção regrada (2014:70), enfatizando muito menos a questão do futuro. Assim “para muitos povos ameríndios, nunca parecem ter imaginado que o mundo fosse durar para sempre, nem que seu presente etnográfico pudesse de fato tornar-se eterno, menos ainda ir-se transformando em um futuro crescentemente glorioso” (Danowski e Viveiros de Castro, 2014:105). Importa lembrar que se trata de uma ‘organização própria’ e não de uma ‘reorganização’ porque subintende uma mudança radical na relação com o observado que não leva a uma comparação, mas a “reconhecer que há cronologias plurais do mundo que nós habitamos e que a tarefa do pensamento é a de atravessar todos esses enlaçamentos” (2015:227).

Em relação à existência de múltiplos mundos o perspectivismo ameríndio tende a um esforço de reconhecimento e visibilidade múltiplas confirmado o que Krenak, ao lembrar do Darcy Ribeiro, afirma: “a herança que o Brasil recebeu dos índios não foi propriamente o território, mas a experiência em sociedade, a nossa engenharia social” (2015:162). Na visão ameríndia as palavras que se traduzem por “ser humano” não denotam a humanidade como espécie natural, mas a condição social de pessoa (1996:125) assim as espécies animais, e outras, são concebidas como outros tantos tipos de “gentes” ou “povos”, isto é, como entidades políticas (2014:93). Trata-se mais de conhecimento que de reconhecimento o que requer uma mudança radical das posições entre observado e observador aonde todo/as se tornam observado/as e/ou observador/ras. Trata-se de lidar com o diferente através do conhecimento - “tratamos com o Brasil sabendo que ele não é único, ele é diverso. Dialogamos com essas diferencias, fazendo amizade e alianças, inclusive com os nossos inimigos” (Krenak, 2015:95). Assim a tarefa do conhecimento “deixa de ser unificar o diverso sob a representação, passando a ser a de ‘multiplicar o numero de agencias que povoam o mundo’” (Latour, 1996 citado em De Castro 2015:111).

Se no mundo ameríndio “não há, portanto, diferença absoluta de estatuto entre sociedade e ambiente, como se a primeira fosse o ‘sujeito’, o segundo o ‘objeto’. Todo objeto é sempre um outro sujeito, e é sempre mais de um. Aquela expressão comum na boca dos militantes iniciantes da esquerda, “tudo é político”, adquire no caso ameríndio uma literalidade radical” (2014:94). Assim, essa visão ajudaria a superar a divisão imposta pelo nativismo africano que parece ter sido adotado pelo movimento afrofuturista brasileiro. Essa abertura não impede possíveis divergências ou equívocos mas impõe uma abertura a se comunicar pelas diferenças, “ao invés de silenciar o Outro ao presumir uma univocidade originaria” (DC, 2009:91). Como Ranciere afirma “a distância não é um mal por abolir, é a condição normal de toda a comunicação (2012:16).

Um outro futuro decolonizado é possível?

No livro Os condenados da Terra (1963), Fanon critica o colonialismo “e a degeneração do que viria a ser chamado de pós-colonialismo” como período pós-independência que, ao esvaziar de significado o nacionalismo em termos de relações sociais, simplesmente se reduz a uma transferência nas mãos de nativos daquelas injustas vantagens que foram herança do período colonial. Nesse sentido Fanon chama a necessidade de uma luta interna à luta que, através de um trabalho de contra-poder a partir de baixo assumido como uma práxis construtiva (ou desconstrutiva15). O autor apela a um trabalho político democrático e democratizante, em vez de “uma busca banal pelo exotismo” (Pithouse, 2017). Assim poderia ser lida a necessidade de uma volta a um significado mais profundo do que é o sentido de decolonizar o pensamento. Nessa luz o movimento afrofuturista, nas suas apropriações contemporâneas coerentes com o capitalismo cognitivo em vigor, aparece mais como uma tradução estética do afropolitanismo que como um dispositivo de luta e, apesar de ser lido por muitos representantes do movimento negro como uma forma de emancipação de uma historia do mundo vista exclusivamente pelo branco, na verdade aparece representar a sua continuidade. Como Fanon critica o nacionalismo pós-colonial como uma ‘transferência para as mãos de nativos daquelas injustas vantagens que foram herança do período colonial’ assim podemos ler a utilização de afro futurismo como uma forma de empoderamento seletivo.

De forma semelhante, no Brasil, a resistência do perspectivismo ameríndio aos termos do debate epistemológico dentro da antropologia, demonstra como a libertação da velha matriz metafisica ocidental “não pode ser utilizada para descrever dimensões ou domínios internos a cosmologia não ocidental sem passar antes por uma critica etnológica rigorosa’ (De Castro, 2009:42) que requer uma reviravolta dos modelos de produção do conhecimento, dos modelos de produção e do mesmo mundo. Assim não surpreende que o fim do mundo preocupe mais os brancos que os índios, e que o movimento estudantil sul africano Rhodes Must Fall (e a sua versão FMF) ao representar uma práxis construtivas de baixo, encontre resistência por representar um luta interna a luta e enfrentar a desigualdade do privilegio global e dos networks que o sustentam; network ao qual universidades, instituições culturais públicas e privadas, locais e estrangeiras, acadêmicos, artistas brancos e não brancos com direito de ir e vir garantido, participam em quanto motores do capitalismo cognitivo próprio da econômia do mundo contemporâneo. Da mesma forma que o amanhã é cancelado, um outro futuro decolonial não será possível enquanto a proposta dele continua sendo moldada dentro de um modelo extrativista de recursos naturais e humanos típicos do mundo globalizado, seja do e no norte, seja do e no sul, seja dos brancos, seja dos não-brancos.

Notas sobre uma seleção de trabalhos

A performance Kaleta de Emo De Medeiros

parte do programa do festival Vídeo Brasil de 201716. O nome Kaleta refere-se a uma tradição atribuída a ex-escravos que foram levados para o Brasil, e voltaram ao Benin após se sublevarem na Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 em Salvador. A festividade parece uma mistura de Carnaval brasileiro e Halloween norte-americano junto com e a tradição das mascaras Zangbeto, originarias do Benin aonde o artista nasceu.

Keleta, Emo de Medeiros, serie fotográfica (2016) e performance Video Brasil (2017)

O artista define as imagens como uma peça de trabalho afrofuturista aonde “as crianças – representando o futuro - estão usando todos os tipos de materiais (roupas de segunda mão da Europa, bolsas tradicionais, sacos industriais reutilizados, muitos made in China, etc) criando um patchwork de novas conexões globais, portanto pós-coloniais, visuais, simbólicas etc”. A instalação performativa é gerada de forma autônoma como uma banda digital Kaleta e se torna o fruto de sempre diferentes recombinações de elementos semânticos, visuais, auditivo e gestuais. É o resultado da hibridação transcultural trazida pela globalização, que traz as máscaras de ópera feitas em Beijing na China para Benin, que são usadas na versão original da performance de 2016 e que, no Brasil, encontram o uso antropofágico nas máscaras dos bate bolas brasileiros. Sempre de Medeiros, os capacetes em búzios da série Vodunaut trazem uma mistura de ancestralidade e futuro e dialogam com a pergunta: “o que seria se a futura futurologia fosse baseada na adivinhação do Ifá?”. Os Vodonaut juntam design industrial e material orgânico, e incorporam vídeos filmados em quatro continentes (África, América, Ásia e Europa) exibidos em smartphones, emulando os sonhos premonitórios dos cérebros eletrônicos.

Emo de Medeiros, Vodunaut #2 (Hypercharger), 2015 (dx) - Vodunaut #003 (Hyperfeeler), 2015 (es)

A instalação “A Drexcyen chronocommons (To win the war you fought it sideways)” da artista dominicana Firelei Báez toma seu título do duo techno afrofuturista Drexciya, ativo em Detroit nos anos 90, anteriormente mencionado. A intenção da artista é aquela de unir história e mito a fim de extrair - ou complicar - narrativas dominantes sobre identidade feminina, migração e a experiência afro- caribenha. Com o intuito de borrar nossas concepções lineares de tempo e experiência, e seu espetáculo colapsa diferentes histórias de migração para evidenciar uma troca contínua e recíproca - um fluxo de corpos e ideologias.

Firelei Báez, Instalação A Drexcyen chronocommons (To win the war you fought it sideways), 2019

Firelei Báez, Instalação A Drexcyen chronocommons (To win the war you fought it sideways), 2019

A lona azul que molda o espaço é um material comumente usado para abrigos temporários se torna um símbolo de desastre e refúgio. Por baixo da lona é uma malha com um padrão das estrelas que apareceram no céu noturno no início da Revolução do Haiti (1791-1804), um momento histórico que a artista retorna em muitas de suas obras. O ostensivo uso do azul quer chamar à vastidão do oceano, que por sua vez lembra a história mais ampla do comércio transatlântico de escravos. Também recorda a teoria do oceano do escritor caribenho Édouard Glissant como um repositório para coletivos memória (Wolkoff, 2019).

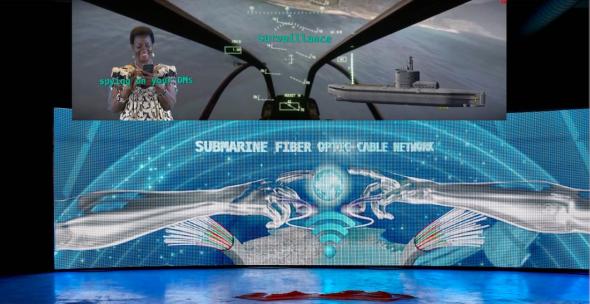

A artista franco-guianesa Tabita Rezaire17, que participou da exposição coletiva Matrix Colonial, no Cartel 011, em São Paulo em março de 2019, pesquisa as relações de poder que agem na internet reproduzindo as estruturas sistêmicas de opressão do mundo real como racismo, misoginia e homofobia à exclusão econômica e racial. Segundo Dominguez (2002:393 citado em Rezaire, 2014:186) “A Internet é o Velho Oeste”. De fato, o Ocidente controla a Internet, em termos de propriedade de domínio, entrada de conteúdo e utilização de dados, enquanto África continua sendo o continente menos visível na Internet e com menor acesso principalmente por via smartphone, mais do que computadores. A partir dessa constatação a artista afirma a Internet como um espaço colonizado que nos torna vitimas de um poder homogeneizante. Essa afirmação encontra a sua confirmação na estrutura física à base do funcionamento de internet, os cabos de fibra ótica submarina, que se encontra instalada em rotas onde durante cinco séculos se deu o tráfico negreiro e as grandes navegações.

Tabita Rezaire, Deep Down Tidal , HD video 18m44s, 2017

Ao comentar o trabalho “Mais uma vez, o fundo do mar torna-se a interface de avanços dolorosos, mas célebres, mascarando os atos violentos da modernidade. Precisamos de entender as forças culturais, políticas e ambientais que moldaram nossas Tecnologias de Informação e Comunicação” (Hilair, 2019). O vídeo Deep Down, valorizando as inúmeras ciências tradicionais africanas e indígenas que atribuem à água a capacidade de memorizar e copiar informações, permite as vozes que ficaram submersas no oceano de voltar à superfície denunciando a reprodução de sistemas opressores que continuam dividindo o mundo através de dispositivos sempre mais sorrateiros. Num genuíno espírito decolonizador, a artista pretende africanizar o cenário global da arte da Internet, que ainda permanece predominantemente ocidental (Rezaira, 2014:195).

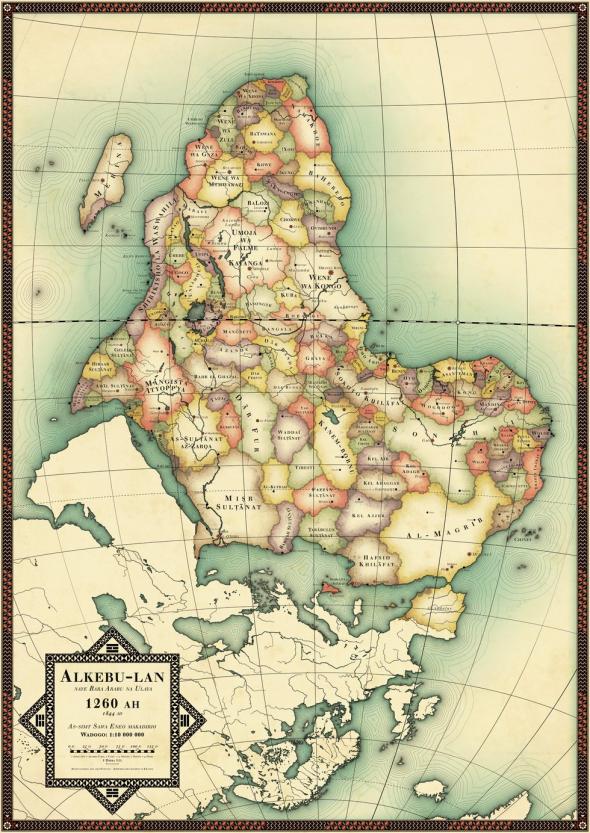

Em 2013 o artista sueco Nikolaj Cyon usou fontes históricas para desenhar um mapa que respondesse à pergunta: “O que a África seria se os europeus nunca a colonizassem? Como seriam as fronteiras dos países africanos modernos se nenhuma das linhas retas impostas no continente pelas potências européias, durante a Conferência de Berlim de 1884-85 e na subsequente disputa pela África, existissem? O mapa resultante de fontes históricas mostra os territórios dos principais grupos étnicos que existiam na África antes da chegada da Europa através das regiões linguísticas e fronteiras naturais. É um mapa do que a África seria hoje se as fronteiras dos grupos étnicos tivessem permanecido fixas desde cerca de 1600 (Hardy, 2015).

Nikolaj Cyon, África alo-histórica, trabalho cartográfico

Este mapa é o resultado de um curso totalmente diferente da história e nesse sentido, ao meu ver, pode ser lido como um genuíno trabalho afrofuturista. O ponto de divergência da historia é marcado pela mortandade da peste de meados de XIV século que varreu entre 30 e 60% da população da Europa. Se a Europa tivesse sofrido um extermínio ainda mais catastrófico - do qual não poderia se recuperar? Cyon inspirou-se no seu trabalho pelo romance Os Anos de Arroz e Sal de Kim Stanley Robinson que, através de uma ficção narrativa, explora como o despovoamento da Europa teria alterado a história mundial. ( Jacobs, 2014). Cyon concentra- se na África - ou melhor, Alkebu-La, A terra dos negros em árabe - que na versão dele da historia não sofreu o tráfico de escravos na Europa e subsequente colonização. Assim fazendo subvertendo a linha do tempo europeia, onde a rica história do continente e as muitas conquistas culturais são obscurecidas por a dominação colonizadora.

O coletivo Movimento de Artistas Huni Kuin, o Mahku, fui fundando em 2013 por Ibã Sales, 53, cacique, xamã e txana, mestre dos cantos, da aldeia Chico Curumim, uma das 34 pertencentes ao povo Huni Kuin no oeste do Acre, na divisa do Brasil com o Perú. O cacique é mestre pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e doutorando na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), onde também ministra aulas sobre sua pesquisa no curso de antropologia.

Pintura coletiva bane Huni Kuin, Mana Huni Kuin e Isaka Huni Kuin, acrílico sobre tela, 2014 - Nai Mãpu Yukebã.

O coletivo de pesquisadores artistas se dedicam, por meio de sua cultura visionária, desenho e pinturas, aos estudos dos cantos rituais do povo Huni Kuin, empenhando-se nos huni meka, os cantos de nixi pae (ayahuasca). Assim, constituem-se como uma ponte entre gerações de Huni Kuin que viram seus conhecimentos ameaçados por extinção. A ideia é, através dos recursos gerados com a venda de obras de arte, comprar mata virgem e protegê-la do desmatamento. Nas palavras de Sales: “Vendo tela e compro terra”. Essa ‘utopia capitalista’ (Viera, 2018) tem como fim último transformar essas terras compradas em uma área que sirva para criar um intercâmbio com artistas não indígenas, de diferentes linguagens e regiões em intercâmbio com o Mahku.

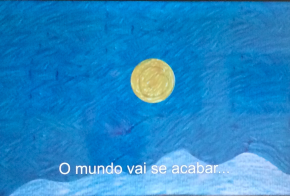

A animação Konãgxeka: o Dilúvio Maxakali da ilustradora Isael Maxakali e do diretor Charles Bicalho, moradores da Aldeia Verde Maxakali, retrata como a desobediência à natureza traz consequências para todos. Konãgxeka, na língua indígena maxakali, quer dizer “água grande”. O argumento do filme é o mito diluviano do povo Maxakali no qual o dilúvio (e o fim do mundo) vem como um castigo dos espíritos yãmîy que, revoltados por causa do egoísmo e da ganância dos homens, enviam a “grande água”.

Declara-se como filme indígena, sendo realizado por um diretor representante do povo indígena Maxakali, de Minas Gerais. A animação faz uso da língua Maxakali, com legendas. As ilustrações para o filme foram feitas por indígenas Maxakali, durante oficina realizada na Aldeia Verde Maxakali, no município de Ladainha, Minas Gerais. A animação utiliza referências a mitos da natureza como as abelhas, espíritos que ajudam o humano a se encontrar no mundo e que são responsáveis por manter um equilíbrio na natureza.

Frames da animação Konãgxeka: o Dilúvio Maxakali, de Isael Maxakali e Charles Bicalho

A série Sagrado feminino, da artista Moara Brasil, se inspira na revolução feminista na etnia Yawanawá e poderia ser definida por uma apropriação da estética da arte pop com marcas indígenas amazônicas.

Moara Brasil, Sagrado feminino, 2017

“A artista tem buscado sabedorias de pajelança cabocla feminista na Amazonia, onde podem ser encontradas curandeiras, benzedeiras e parteiras atuantes. Enquanto entre as tradicionais comunidades indígenas a pajelança é exercida pelos homens, no Acre encontram-se as primeiras pajés indígenas de etnia Yawanawá – guerreiras que lutaram para conquistar um lugar nunca habitado por mulheres”18.

Nana Kaingang, Have Dau Tibuya, colagem digital

A artista Nana Kaingang é escritora de ensaios, artigos e poesia. Desde 2018 que desenvolve um trabalho de colagem digital que acompanha as suas publicações. Os temas envolvem a temática indígena e a inserção dos povos originários no cenário urbano querendo desconstruir a dicotomia criada pelos homens brancos de ‘índio x cidade’. “Seus trabalhos visuais mesclam esses elementos ao fim de suscitar reflexões sobre as exclusões feitas pela própria sociedade com os povos indígenas na cidade. Procura também analisar como esses espaços podem e devem ser ocupados por esses povos, sem querer deixar de preservar suas diferencias de saberes extradições ancestrais”19.

O vídeo da música ‘Colonya’ parte do álbum “Ruynas” do Androide Sem Par apresenta vários elementos próprios da cultura amazônica revisitados de modo urbano contemporâneo.

Juão Nyn, Cacique Zé Carlos e Hellen e Jackson Nascimento retomam os cocares indígenas, cuja função varia de tribo para tribo, podendo servir de adorno a símbolo de estatuto ou até ser um objeto sagrado que conecta o guerreiro ao grande espírito, para falar da vida deles na cidade tentando voltar a “ser indígena”. São cocares feitos de castanha de caju, de batata-doce, garrafas pet e até de seringas, de certa forma podendo remeter para a luta contra os seringueiros responsáveis pelo desmatamento. Subverte-se também o utilizo dos cocares reservado aos homens.

frames do vídeo clipe Colonya, Androide Sem Par, 2019

O clipe apresenta fortes referências à terra e revira o tempo invertendo a reprodução das mesmas imagens em versões cronológicas: do começo ao fim, para voltar ao começo. “É o cantor tentando voltar mesmo à ligação dele com a aldeia, ao mesmo tempo retomando a ideia de tempo circular, aonde não tem divisões temporais. Terra come memória, ele diz. É como também ele troca a letra i por y em tudo: Colonya, é o nome da musica, mas ele troca i por y em tudo. Da mesma maneira como o tempo volta para ser criança ele diz que esse Y é uma demarcação indígena no tempo, no caso na língua portuguesa. Uma tentativa, portanto, de voltar a tempos menos colonizados, de ‘inocência’” (correspondência particular com Denilson Baniwa).

Para concluir, a pintura de Denilson Baniwa faz um chamado direto ao livro de Mário de Andrade, Macunaíma (1929) considerado um dos principais romances modernistas brasileiros.

Denilson Baniwa, 2019

Ao se referir ao movimento antropofágico, o artista declara “Eu acho genial (a vontade do movimento antropofágico de devorar tudo, nda) por isso mesmo que precisamos ver onde tudo aquilo virou algo sem sentido hoje; foi modificado ao ponto de ter pouco daquela ideia inicial. Tem que se tomar o discurso sobre como a antropofagia é necessária para que hoje possamos repensar a colonização, e buscar meios pela arte de nos encontrar no Brasil. É um requerer o sentido original antropófago. Essa obra está na entrada da exposição (a já mencionada ReAntropofagia, nda) para que todos os artistas indígenas possam devora-la, e seguindo na exposição. Depois vermos os resultados desse devorar. Então é uma oferenda para os artistas indígenas; um modo de devorar tudo o que foi colonizado, e daí começar a repensar seu papel na arte. Se, como mais um outro artista, ou como um índice de novos pensamentos. O texto no papel é um aviso, que não existe arte brasileira sem repensarmos o nosso estado de colonizados ainda hoje”.

Conclusões

Se é claramente legítima a escolha da assunção, por parte de cada um de nós, de definições e de teorias na produção dos nossos trabalhos, sejam artísticos ou acadêmicos, e deixando clara a possibilidade de apropriação e desconstrução que cada um tem em relação a termos e teorias – assim como amplamente argumentado por Spivack – fica a pergunta sobre as razões que levam nesse momento muitos artistas negros a se espontaneamente rotular (como diz Fábio Kabral, na sua entrevista mencionada) dentro da definição afrofuturista. A partir dessa observação, a difusão do termo afrofuturismo nos impõe um questionamento sobre o funcionamento, e a repetição de formas de poderes que agem na produção cultural e que – dentro do mercado da indústria cultural da qual a arte faz parte – parecem reproduzir antigas dominações coloniais. A virada re-antropofágica índio- quilombola brasileira nas artes – e na produção de conhecimento – já não entendida como re-apropriação mas como ‘posse’ que qualifica a singularidade e unicidade dessa produção brasileira, indo além de qualquer referência, seria – a meu ver - uma ferramenta de ação radical de mudança dessas relações de poder. No manifesto antropofágico diz-se “(…) Queremos a Revolução Caraiba maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. (…) Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. (…) O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo” (de Andrade, 1928). Se em 1928 o “nascimento da lógica entre nós” se refere à recusa de uma visão unívoca positivista europeias, baseada na divisão entre homem e natureza, gostaria de ler ela no contexto contemporâneo como uma urgente chamada a que ‘outras’ lógicas subvertam a logica única a que o iluminismo europeu nos mantem todo/as - branco/as e preto/as - prisioneiro/as. Se o Manifesto antropofágico continua uma discussão entre brancos, uma possível virada índia quilombola no Brasil, ao colocar as produções indígenas (entendidas como afro brasileira e ameríndias) por si próprias num lugar de prevalência, subverteria a ordem do discurso. Trata-se portanto de, como diz Jota Mombaça, ‘praticar uma lógica de vómito’ ( Morais, 2018) ou, nas palavras do curador Denilson Baniwa, junto com Pedro Gradella, da exposição ReAntropofagia: “o devorar de tudo que existe sem usar talheres franceses.”20

Referências

Adegoke, Y, 2019. Africa will have some of the world’s fastest-growing economies in 2019 —and a looming debt crisis, Quartz Africa disponivel online em https://qz.com/africa/1522126/african-economies-to-watch-in- 2019-and-looming-debt/ acessado maio de 2019;

Ballestrin, L., 2013. América Latina e o giro decolonial, em Revista Brasileira de Ciência

Política, n° 11. Brasília, maio - agosto de 2013, págs. 89-117;

Beavon, K., 2004. Johannesburg the Making and Shaping of the City published by Unisa Press, University of South Africa Becker, B., 1991;

Biko, S., 1978. I write what I like, Einemann Educational Publisher, Johannesburg;

Boaventura de Sousa, S., 2003. Entre Próspero e Caliban: Colonialismo, Pós-Colonialismo e

interidentidade, Novos Estudos n° 66, 23-52;

Bosch Santana, S., 2013. Exorcizing Afropolitanism, disponivel online em Africainwords blog https://africainwords.com/2013/02/08/exorcizing-afropolitanism-binyavang... pan-africanist-not-an-afropolitan-at-asauk-2012/

Buarque de Holanda, S., 1995. Raizes do Brasil, Companhia das Letras;

Bulawayo N., 2013. We need new names, Media type, Print, Electronic. Pages, 304;

Burocco, L., 2013 People’s Place In The World Class City: The Case Of Braamfontein’s Inner City Regeneration Project

A Research report submitted to the Faculty of Engineering and the Built Environment, University of the Witwatersrand, Johannesburg in partial fulfillment of the requirements of the degree of Masters of Built Environment in Housing;

______________, 2018. Pólos criativos de Colonialidad no Sul | Creative hubs of coloniality in the south, Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, 2018, 254pp;

_____________, 2019. Do not make Africa an object of exploitation again in Black Panther and Afrofuturism themed edition, Image & Text (ISSN 2617-3255), published by the University of Pretoria, (accepted for publication);

Bwesigye, B., 2013. Is Afropolitanism Africa’s New Single Story, disponivél online em Aster(ix) Journal online https://asterixjournal.com/afropolitanism-africas-new-single-story-readi... names-brian-bwesigye/;