O mundo que de outro modo não é

1.

Não tinha de ser assim.

Repete, reitera comigo – e isto de imaginação comprometida:

Não tinha de ser assim.

Tudo o que é fala do quanto podia ter sido. Queria demorar tempo com isso, como abordagem tentativa ao possível. Queria demorar tempo com as potencialidades imiscuídas na premissa, com os pontos de fuga que propicia, e com os pontos de partida nela embutidos.

Tantas outras feituras do mundo, entretanto sumidas na demorada – e deliberada – feitura do que conhecemos. Todos os atravessamentos, virtuais e indiscerníveis – mas sempre insinuados, ainda – no tempo presente. Antes até de o presente o ser, e de fazer-se moderno. E não, expressão inexata, esta: antes do moderno ser feito. Antes do fabrico prolongado deste sistema e mundividência, e dos múltiplos labores (mais e menos intencionais) investidos da sua montagem e fundamentação. Dos mais concretos fundamentos de violência – exclusionária, sistémica, estrutural –, aos efeitos de verdade que daí refratam por todos os pontos de um mundo quebrado. Toda esta perda, a favor da feitura do mundo como unidade. A favor da unificação, pela morte e pela negação, de todos os mundos que podiam – mas não são.

Precisamos da ficção científica? Ainda precisamos da ficção científica?

Esgotamos sucessivamente hipóteses especulativas contra a eira emergente da sua atualização, quando rearticuladas enquanto novas tecnologias de mundividência necropolítica, e novos modelos de extração e de exploração. Traçamos futuros implausíveis, sabendo de antemão da sua recodificação – social, técnica, política – enquanto estruturas alternativas de governo, controlo, e sujeição. Testemunhamos uma relação implausível (mas estritamente racional, e economicamente instrumental) entre a ficção especulativa e os horizontes mais imediatos da inovação tecnológica – ou mais que isso, tecno-política. Não nos resta como ignorar a relação causal, integrativa, e produtiva entre a efabulação das mais diversas distopias, atopias, e utopias, e a operação contínua da racionalidade autoprodutiva (e propriamente autotélica) do capitalismo.

De cada vez que invocamos ficções visionárias quanto ao fim do mundo, antecipamos (de novo) o torno expectável das pautas necropolíticas pelas quais este mundo toma forma, e os contornos inexatos da sua expansão no tempo e no espaço. Confirmamos, em alguma medida, a margem de plausibilidade de um pessimismo despótico – ao qual, no fim, só podemos chamar de realidade. Pior, e mais concretamente: providenciamos as agências descentralizadas e as infraestruturas impessoais do capitalismo, do colonialismo, e do extrativismo – enquanto sistemas prevalentes de violência política – com matéria-prima abundante para as suas permutações, e para as suas reinvenções contínuas.

A ficção científica opera com o aval do capital. Se adquire o seu relativo grau de popularidade e prestígio, é precisamente porque a eficácia da crítica nela produzida se encontra em relação de proporção direta com a sua capacidade para ampliar os mecanismos de captura (cognitiva e afetiva) de que dependem os sistemas vigentes de domínio e subjugação. Pelo menos, esta é a leitura mais pessimista. Que não nos prendamos demasiado à ideia de que seja a única possível.

É que o pessimismo, enquanto estilo cognitivo e afetivo, tem uma capacidade insuspeita para engendrar a sua aparente concretude e objetividade, enquanto sistema de relações com a verdade. Desse ponto de vista, um realismo do presente momento seria apenas questão de aceitar a pior das hipóteses – sempre. E nisso, de acolher cada evento como confirmação de uma ordem de inevitabilidade anterior, insuspeita, no gesto de reconhecimento circular de um campo de probabilidades já pré-determinado.

Mas enquanto modo de pensamento – e no limite, enquanto atitude epistémica –, o pessimismo só tem como produzir a realidade que teme e antecipa: a que mais ressente, e que por isso mesmo, prontamente encorpa. Que alternativa, então, que não sondar outros modos de pensamento – e por extensão, outros regimes de ficção, invenção, e imaginação? Outras eiras e outros devires, que não os retidos na racionalidade despótica da identidade?

Nem um pessimismo pseudo-realista, nem um otimismo cruel demais. Talvez um certo namoro com o sonho, suponho – com o que o sonho pode e promete. E a devida prática de um respeito contínuo para com o que retém, ainda, a memória.

Podíamos acolher um torno utópico, ainda? Um movimento especulativo cuja lírica e racionalidade política se orientam para com o que não foi, mas podia ter sido? Com o que não é, mas que talvez possa ser, ainda? Com o que já foi, e já há muito foi desaparecido? Com o reconhecimento de tudo o que existe por entre, nas frestas, e a custo do tempo presente. Tudo o que lhe sobrevive, e tudo o que o surpreende.

Há um traço ancestral latente na articulação do gesto utópico, e no movimento vital desse gesto. Uma estória sobre começos, e sobre fins sempre presentes. Uma conversa, implícita e antiga, com todos os passados que nem como história, subsistem, não tendo sobrevivido aos protocolos de transliteração. Uma faísca anímica, sumiça – a da cedência de controlo sobre o cálculo de probabilidades que constitui o real enquanto tal. Algo movido pelo convívio com a perda, que a traz e carrega consigo – com raiva, orgulho, curiosidade, e carinho.

Não tinha de ter sido assim, não.

E sim, já foi de outros modos.

2.

O multiverso é um modelo ficcional tão excitante quanto mortificante.

Na física quântica, o multiverso – ou mais propriamente: a “interpretação dos muitos mundos” –representa um modelo abstrato de como inúmeras variáveis interagem na produção da realidade. Nesta leitura, segue-se a cada torno do que de fato é a possibilidade virtual de uma outra estória, evento, ou sequência. De um outro real, não propriamente em imanência, mas fantasmado sobre este, escrito a sangue, a nada, e a éter… E não, credo: não estou a falar de física quântica, de todo. Estou a sonhar, outra vez. Estou a escrever como quem escuta sonhos. Mesmo quando estes se pressionam contra a curvatura do óbvio. Quando falam, francos e súbitos, dos nadas e quases em falta.

Como modelo ficcional, o multiverso parece-me mortificante: monolingue, absoluto, homogeneizante. Pelo menos no tempo de escrita deste texto. Eis que realidades infinitas, desdobradas a partir de subtis tornos na malha causal do que de fato é, revelam no outro a inescapabilidade do mesmo. Tu, como és agora. Ou tu, se antes tivesses…. Se antes de ti, algo te…

Mas a fantasia és tu, assim mesmo.

E quanto aos passados presentes – as suas virtualidades teimosas, e persistentes? E todos os passados perdidos, impensáveis por o serem? E tudo o que não veio à escrita, ou que se vindo à escrita, foi depois rasurado? E ainda tudo o que esta escrita – porque deste mundo, e neste mundo pensável –, não contempla nem tem como, pelas suas condições de possibilidade distintas? A lacuna: a quebradiça duração de demasiadas rasuras. Temporalidades indescritíveis como “pré-” o que quer que seja, não fosse a violência objetal do seu “depois” dar forma ao mundo como o conhecemos.

Pergunto-me por estórias do mundo que não de início, nem só de fins feitas. Estórias com cronologias opacas, com causalidades inaptas e estranhas. Confrontos diretos com a inadequação completa dos esquemas de pensamento vigentes para pensar um passado maior do que a ideia de “passado” permite sequer. Algo plural, multivocal, multidirecional, e aquém.

Algo que fricciona com a história, enquanto o preciso momento em que cessa de ser.

Tanto do que foi, e não é – é certo.

Mas também: tanto do que foi e sobrevive no que é.

Na pior das hipóteses, o multiverso é uma teoria da morte. Imagem de um espectro infinito de variações ínfimas sobre a realidade, mas que apenas confirmam sucessivamente os elementos, as forças, e as relações entre as partes que já conhecemos. A imagem da multiplicidade subordinada, mais uma vez, à consistência interna da unidade, na absoluta autopresença. A representação do uno e do mesmo, brincando com a ideia da sua diferença. Vejam: é isto! Mas completamente diferentes… Completamente diferente! Mas afinal, é isto mesmo…

Não – que se foda. Que se foda a lógica de confirmação da identidade, na sua completa circularidade, e na redundância perfeita do seu movimento.

3.

Qual seria o teu “e se”?

Podendo intervir na tessitura da história, como quem compõe o guião para uma banda desenhada, revendo o conjunto da narrativa a qualquer momento: qual seria o teu “e se”?

Se quisesses, se tivesses um?

Ao longo de décadas de publicação, a Marvel popularizou releituras do seu próprio universo ficcional, através de uma série chamada “What If?” (“E Se?”) – que mais recentemente, foi adaptada para televisão. De série, as estórias “What If?” não têm muito que não a premissa agregadora que motiva e enquadra cada uma: um vislumbre momentâneo sobre uma outra realidade, sobre um outro plano de possibilidades. Sobre o que podia ter sido, mas de facto, no fim, não foi. Em cada número um evento, uma situação específica – e de algum modo, subjacente ao episódio, um mundo inteiro que toma forma por 22, 23, 24 páginas.

E se a aranha radioativa que morde Peter Parker tivesse morrido, como efeito da radiação? Ou se tivesse sofrido ela múltiplos processos instáveis de mutação? E se o Professor Xavier nunca tivesse criado os X-Men? Se o discurso supremacista (e separatista) de Magneto tivesse prevalecido, e rasurado o humanismo liberal de Xavier e companhia? E se o mundo fosse povoado por zombies, aliens, mutantes? E se o Quarteto Fantástico não tivesse de todo sobrevivo ao fracasso completo da sua missão? Se as ondas de radiação tivessem corroído os seus corpos e mentes ao ponto do seu desaparecimento, numa estória de terror cósmico, e não de aventura? E se tudo o que pudesse ter corrido mal tivesse corrido mal? Restaria sequer algo melhor, por ter corrido tudo pior do que devia?

Aqui, recuo de propósito em relação ao arquivo histórico. Procuro a plasticidade explicativa do pop: signos, ícones, e mitos menos investidos de verdade, e da violência contínua da sua concretude objetiva. Elementos inconsequentes. Esquivo, tentativamente, a monumentalidade do que já é tão radicalmente real na sua violência inaugural e contínua, que constitui as próprias condições pelas quais possamos sequer pensar disputar um projeto necropolítico de continuação da realidade.

Mas faço-o por querer facilitar a elaboração de um espaço especulativo, que não desminta as histórias de morte e perda próprias a este mundo, e às gramáticas do poder que o governam. Faço-o porque escrevo com, e não apesar, da violência. E, no fim, porque creio que a ficção, como o desejo, consegue algo que não o escapismo –a antecipação do que queremos, e daquilo de que precisemos.

Não me move a inevitabilidade da história, ou a perceção subtil que de que o histórico em si sempre predomine sobre as nossas perspetivas provisionais de futuro. Não me move a inevitabilidade, de todo – mas também não presumo uma escrita que transborde as mais brutas e simples finitudes da minha experiência. Sondo o movimento, apenas – o estilo, o jeito, a leitura possível.

E pergunto-me pela possibilidade de um materialismo-especulativo: um realismo lírico, radical, que em si comporte abertura e dúvida suficiente para fomentar uma generosidade escassa no mundo tal como é. Uma outra espaciosidade, até.

A banda desenhada é um exemplo útil, aqui, por ser um momento tão distinto. No contexto estado-unidense em particular, os comics constituem, à partida, um género subordinado à primazia da fantasia. À elasticidade completa das motivações, das possibilidades, das explicações. Uma lógica formal e uma tipologia narrativa desde sempre comprometidas com o mais estapafúrdio auge do espetáculo do absurdo: todo o espaço dado ao irreal, ao impossível… E à concretização, inventiva e entrópica, de múltiplas imagens do futuro – ou de todos os chavões através dos quais este tem sido historicamente prefigurado.

Mas os movimentos da imaginação não obedecem a protocolos genéricos, nem a preceitos categóricos discretos. Talvez haja tantos géneros da imaginação quanto os haja de ficção. Provavelmente, muitos mais. Mas a faísca (o desejo) subjaz todos, com relações mais e menos fiéis para com a necessidade – e com efeitos variáveis sobre a verdade coletiva que habitamos.

Por um lado, o Super-Homem podia ter sido criado na Rússia, tornando-se o ícone paradigmático da soberania soviética, e da globalidade do seu projeto político. Esta é uma estória concreta, já contada, produzida e vendida pela DC Comics – num modelo aliás bastante similar às estórias “What If?” da Marvel. Por outro lado, Hitler podia ter sido pintor, carpinteiro, ou bailarino. Esta é uma fantasia abstrata (nem estória, nem história), mas disseminada na cultura popular, e imiscuída num substrato inespecífico da imaginação coletiva ocidental. Por roçar – por friccionar, por contrariar – uma realidade vívida demais, não me demoro com ela. Merece outro tempo, e outro estilo de escrita. Também por ter porque os eventos que subjazem esse tropo têm, neste momento, das piores ramificações, pela sua instrumentalização.

Mas a operação da imaginação, através de todos estes casos radicalmente díspares (tanto no efeito, como na intenção) será assim tão díspar? Não precisamos da alternativa, sempre, enquanto pivot da imaginação? Enquanto crítica ao que foi, e inventiva contra o que é? Enquanto invocação contínua do que podia ter sido?

Na maioria dos casos, as estórias “What If?” comprovam, talvez fatidicamente, que o que de facto sucede nas estórias habituais não só é inevitável, mas mesmo imprescindível. E que a alternativa à ordem reconhecível das coisas - no caso, da narrativa – seria sempre a catástrofe, a tragédia, ou a crítica. Assim, estas estórias servem um propósito exemplar e instrumental na confirmação da coesão global do mundo ficcional a que dizem respeito, e no negativo do qual do são construídas. Porque se nos são apresentadas como perguntas, estas estão respostas, salvo escassas exceções. Confirmações iterativas do quão pior tudo teria sido: tão mais quebradiço, falhado, ou ferido…

É disto que falo, ao referir-me ao multiverso como uma teoria da morte. Ou seja, no campo abrangente da ficção científica, como a convivência possível entre realidades alternativas facilmente encontra o seu raciocínio instrumental na convergência dos plurais no singular, e na restituição do uno e único.

Ou, a outro nível ainda, como a transformação de uma teoria num modo específico de produção de ficção, tem como limite ulterior a consolidação e confirmação da ordem das coisas tal como é, através da relativização de todas as ordens que nunca se articularam (ou nunca articularão) no nosso campo experiencial, enquanto tal.

“E se…?”

“É melhor nem saberes.”

4.

Salvo que exceções à norma – ontológica, e ficcional? Que tensionamentos mais generativos são possibilitados pelo trabalho da imaginação?

Não sei se a ficção é magia: não demorei tempo suficiente com a hipótese, ainda. Mas sei que é feitura, e que é evento. E que se não acontece, para e entre nós, não merece sequer a nossa atenção.

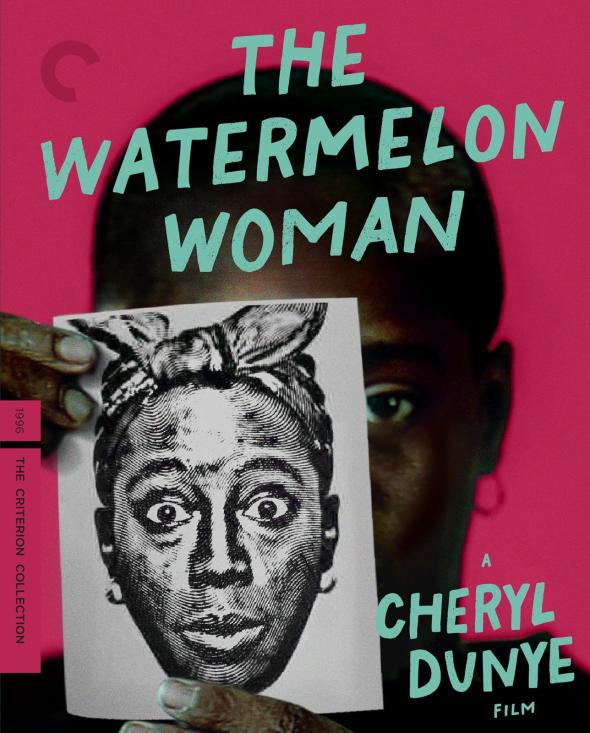

Em Watermelon Woman (1996), de Cheryl Dunye, uma jovem realizadora aproxima-se, através de sucessivas incursões sobre um arquivo histórico aparentemente inacessível, da história de vida de uma atriz – também ela negra e lésbica – que, o filme nos sinaliza no fim, nunca existiu. Em Lote (2020), de Shola Von Reinhold, o trabalho de investigação da personagem principal, sobre figuras negras e queer no modernismo de língua inglesa, expande e esboroa-se: torna-se em fantasia e magia – e na reencarnação recursiva de outras personagens, e de outras vidas. Em The Elder Femme and Other Stone Writings (2021), de Odete, a descoberta de um artefato arcaico, inexplicável nos tramites da arqueologia contemporânea, desponta na hipótese (tentativa, mas insistente) de que tenha outrora existido uma sociedade autónoma de pessoas femme, coletivamente organizadas.

Espectralidade e espiritualidade em interferência contínua com os preceitos e protocolos da historiografia: isto não é um problema para a ficção. Mas também não tem de o ser para a teoria. Saidiya Harman escreve sobre a necessidade de modos de “efabulação crítica”, em que a ficção e a crítica se entreteçam, de modo a produzir aproximações – precárias, possíveis – às condições objetivas e afetivas de vidas negras durante o tráfego de escravos transatlântico. William Haver conecta a crise da SIDA – especificamente no contexto estado-unidense, nos anos 80 – e o bombardeamento de Hiroshima e Nagazaki, centralizando-os como momentos de rutura radical na consistência interna do pensamento contemporâneo – e particularmente, do pensamento ocidental –, confrontando-nos com algo radicalmente estranho, e alheio à própria imagem do pensamento: o impensável e ininteligível; o que evade e excede a razão.

E penso de novo em Elizabeth Freeman, e na proposta de uma erotohistoriografia, como prática experimental em que o desejo se move com e através da produção de conhecimento histórico, colocando diferentes corpos em mediação através de diferentes pontos no tempo histórico – um modelo que tem tanto de erótico como de ontológico. Ou na radical negatividade do que se nomeie pelo “nada” no trabalho de Fred Moten, e no que aí figure como “misticismo” – para não falar de outres autores em diálogo com o pensamento afro-pessimista.

5.

E se?

Desconjugar o tempo presente – desmontá-lo, torná-lo outro a si mesmo – exige-nos passar, de algum modo, pelos múltiplos passados nele presentes.

Cultivar a alteridade radical latente neste momento – a de um futuro que desejemos – é trabalho de desdobramento. Mãos e imaginações investidas em linhas temporais e causais descontínuas, mapeadas em desobediência para com a lógica de uma historiografia positivista. Formas que ignoram a estreiteza geométrica dos limites pensáveis a três dimensões. Resistências ao tempo histórico como algo maior, e anterior ao momento da feitura das estórias pelas quais entrevemos e escolhemos o que possa ser o nosso depois.

Cálculos conseguidos pela aliteração atípica de cronologias reversíveis, atadas pelo ligamento lírico que engendram entre diferentes tempos, saberes, desejos, potências, corpos, e sensações. Vetores obtusos e imperfeitos da vontade tornam-se intrusos bem-vindos e necessários à prática da invenção. Entreve-se algo que só é possível na cartografia do sonho, e do silêncio todo que o rodeie. Move-se algo que desprende o evento da cadeia causal mais evidente, na medida em que tal atenue a prensa que o reduz à sua própria identidade.

Antes sondar-lhe a densidade, a duração, a intensidade. O seu afeto e repercussão.

por Odete

por Odete

Reconhecer também tudo o que neste mundo nem evento chega a ser. E porque falamos de estórias: tudo o que não conta, sequer. A divisão ancestral, promíscua e amiga, do momento em inumeráveis alteridades, que o constituem também. À escala do infinito, uma diferenciação ininterrupta, para lá do escopo do infinitesimal. Cada momento dividido até à última partícula, e também essa partícula cindida nas suas múltiplas vidas, na mais antiga dívida para com o impensável e para com o impossível.

Com o que o poema quase, mas não chega a.

Não vá o torno da frase podar-lhe a intenção.

A ficção especulativa opera, também, como um dispositivo recuperativo. Nos poucos exemplos que listei acima, vamos-mos encontrando com um modo de sensibilidade arquivística que faz sentido precisamente na medida em que se compromete com o inconhecível. Que se abre ao não-sentido, inclusive. A história especulativa, em particular – enquanto teoria, enquanto ficção, ou enquanto prática híbrida – não opera num sentido propriamente restaurativo, repondo ou reintegrando algo entretanto perdido, destruído, ou destituído. Propõe-se a uma escavação na diagonal, já desatenta à verticalidade dos sedimentos, porque ciente demais do que some, sucessivamente, na continuidade narrável dos tempos. Não tem como – nem porque – ser estruturada a partir de uma relação objetiva com o passado. Por isso inclina-se numa direção mais oblíqua: adota uma metodologia sonhante. Tem o erro, a pergunta, e o equívoco, como material bruto de composição, e a invenção, o estranhamento, e a invocação como processos de criação.

Só assim é possível uma tentativa de figurar os entretantos: os interstícios vibrantes dos tempos e coisas conhecidas; as entrelinhas da história e do discurso oficial, ou o que lhes confere as suas condições de possibilidade iniciais. Ou um gesto mais abstrato, e não menos desejante ou potenciador por isso: o de reconhecer, sem tentar conhecer. O de respeitar, sem tentar figurar.

6.

E algures no meio de tudo isto?

Uma bruta melancolia, sinto. Completa tristeza do muito perdido. De mundo e de mundos, e de nós próprias. Agora mesmo, como há demasiado. Dela brotando logo uma paixão casmurra, de mágica ou burra, que por entre os espaços da exclusão radical tenta retraçar (ou só mesmo sentir) o que foi, o que podia ter sido. E o que não foi, nem teria como. Um voto lato, generoso, para com todos os afetos, atos, intimidades, imaginários, e estupor criativo tremendo de tudo o que não conhecemos – e nem sabemos se foi, de fato.

As eiras tremidas do pensamento: os seus pontos de fuga, os seus nem-horizontes.

Os seus âmbares, e as suas fontes.

7.

Em 1813….

Ah, não sei.

Nada disto é real.

Mas o certo é que é verdade.