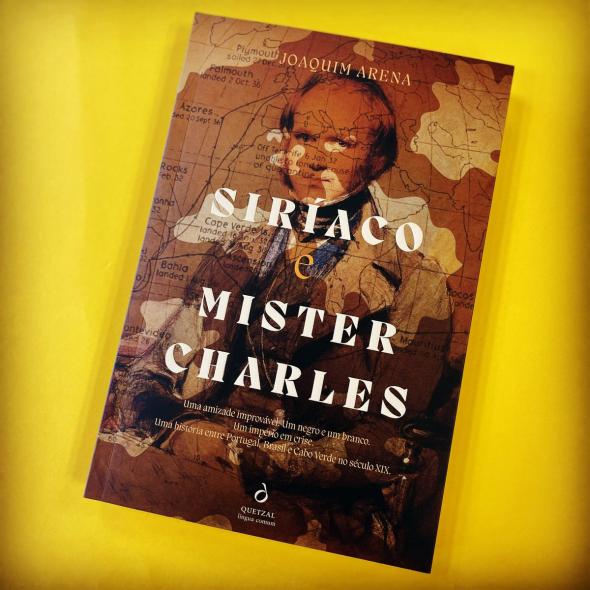

Siríaco e Mister Charles, excerto

Via Twitter. Por Francisco J. Viegas.

Via Twitter. Por Francisco J. Viegas.

1

Ilha de Santiago, Cabo Verde, Agosto de 1834

A noite vai morna, suave. O velho negro de pele malhada sabe, porém, que ela não lhe será breve nem calma. Nenhuma das conversas ou risadas que ecoam em volta, nessa taverna da vila da Praia de Santa Maria da Esperança, é suficientemente forte para lhe suavizar a dor que o tortura. Tem vindo a atacá-lo, nos últimos tempos, na forma de um desequilíbrio e embrutecimento. Desses que desestabilizam humores e sentidos, e tornam qualquer pessoa indiferente ao que se passa em volta. No seu caso, aos que atravessam a praça, entram na taverna, eclipsando o que ainda resta do entardecer; ou àqueles que apenas lhe dirigem um olhar desinteressado. A sua perda é irreparável. Será igualmente injusta e do conhecimento de todos, numa terra em que a face da morte passeia por entre o soluço dos inocentes e a brisa breve do fim de tarde. Chega também com a seca que varre os campos desta ilha de Santiago de Cabo Verde, deitando por terra plantas, animais, pessoas e atiçando cães vadios. Estes dardejam pelas ruas, já expectros de um outro mundo. O vento seco da estiagem traz consigo a indiferença do oceano e os murmúrios ancestrais da costa de África. O suficiente para lhe tornar a angústia numa luta vã contra o tédio. Siríaco, velho felino amortalhado em mágoas antigas, arrisca-se a que o coração, antes de parar de vez, se lhe desfaça como barro seco.

Do seu canto da taverna, prepara-se para mais uma viagem pela memória, em silêncio. Os olhos estão cansados, fixos no chão, de onde parece fitar a morte na forma de uma mancha negra. Não lhe cabe a mais breve sombra de vida. Sequer para reparar nesses três soldados portugueses, sentados numa mesa ali por perto, em cujo olhar reluzem traços de uma inequívoca conspiração. Um respingar, quem sabe, da refrega que por estes dias vai pelo reino, entre os filhos de D. João VI. Tudo em volta, as vozes semi-embriagadas e o vento arrastando folhas pela praça, não é mais do que o eco da rotina fútil do pequeno burgo. Comenta-se, pelas vendas e outros comércios, por entre famílias e passantes, o pesadelo da fome que já vagueia pela ilha. A mortandade hasteou a sua bandeira vai já para três anos. E, enquanto durar, ceifará para cima de trinta mil almas pelas ilhas e muito gado nos campos. Almas a quem não chegará sequer um grão de milho dos dois navios carregados, mandados vir da Gâmbia por um armador da ilha da Boa Vista, nem os mantimentos que neste momento estarão a ser recolhidos pelas cidades dos Estados Unidos da América do Norte. Chegarão em oito navios — como poderão confirmar os que até lá resistirem —, em forma de esmola, para algum alívio do governador e do bispo, eternamente gratos à filantropia americana. A calamidade abateu-se sobre as ilhas — abandonadas por Lisboa, com uma guerra civil em mãos. Os tempos, de facto, não estão para contemplação. A esperança nesta terra caminha moribunda. No entanto, todos os olhos e prioridades estão longe daqui. Mesmo as receitas da apanha da urzela, líquen precioso para tingimentos abundante nas ilhas e muito procurado nos mercados europeus, foram empregues no financiamento da guerra que grassa pelo reino. O argumento é simples: o governo não tem a obrigação de alimentar as populações. Assim mesmo. Mas tal não impede que alguns dos habituais clientes da taverna conversem alegremente, inclusive se riam alto, batendo com os pés no chão ou as mãos no balcão. Satisfação e felicidade em tempos de miséria e morte. Lá fora o vento sopra com mais força. Ninguém pode mudar o que já está em andamento. E o que não tem remédio, remediado está, dirá qualquer um destes clientes, proprietários agrícolas do interior da ilha ou ainda algum funcionário administrativo da sonolenta província atlântica portuguesa.

2

Chamar-te-ei Siríaco, velho, que foi o teu nome próprio de baptismo, bem antes de as trevas e o lume brando dos dias fazerem de ti menino-onça ou negro «pigarço», e de eu poder, aqui e agora, escrever a tua história — a vida extraordinária do homem coberto pelo manto do espanto e do mistério. E nesta noite, de vento e de forte maresia, a pergunta que te assola, nesse canto da taverna, tem a forma de uma espada sobre a tua cabeça: terá sido essa tragédia, que levou Aurélia tão cedo, um castigo por não teres seguido viagem e acompanhado a família real para o Brasil? Terá sido o preço a pagar por teres abandonado a tua rainha, príncipe e netos, ela que te protegera e tudo fizera, desde a tua chegada a Lisboa, menino, para que tivesses uma boa educação e te tornasses um homem; um homem negro e livre como muitos, livre-alforriado, honrado e preparado para a vida? Poderia ser um castigo por teres desertado, dessa forma vil, da Rainha de Portugal, onde viajavam Maria Francisca de Assis e Isabel Maria, as duas infantas do príncipe D. João e D. Carlota Joaquina, logo após consertarem a velas e os estragos causados pela tempestade e pouco antes da sua partida da ilha de Santiago rumo ao Brasil? Na verdade, quem poderia dizer que a tua atitude não foi, de facto, uma infâmia, um exemplo de alta traição e crime de lesa-majestade? Desertar precisamente nesta hora dos aflitos e comoções em que as infantas e a rainha D. Maria — que apesar de velha e tresloucada de pasmar muito zelava e orava pelos seus súbditos — necessitavam de ti, do seu preto malhado, que ela conhecera ainda púbere, olhos de cabrito espantado, tanto quanto de todas as famílias nobres que decidiram largar tudo e acompanhá-la, fazendo-se ao mar, em debandada, com as tropas do invasor Junot aproximando-se de Lisboa, não olhando a meios nem a sacrifícios, ao lado de D. João regente, das princesas e ainda dos príncipes Pedro e Miguel, decididas a enfrentar todas as tormentas possíveis e imagináveis. Pobre Aurélia da tua memória e coração. Pobre de ti, Siríaco. Quantos anos se passaram desde que chegaste à ilha e te apaixonaste? Quantas ondas subiram e desceram a Praia Negra? Quando passaste tu de rapaz a homem-tigre?

Recordas-te de como, dez anos antes, quando Aurélia morreu — dessa febre repentina que a levou em três dias —, rasgaste os retratos a carvão que fizeste do seu rosto e que foram ficando pendurados pelas paredes da vossa casa? Foi a expressão imediata da tua dor, o momento insuportável da perda e da injustiça. Os traços da sua graça e juventude, destacados nesse seu gesto espontâneo da timidez. Desenhos que lhe agradaram tanto o espírito, embora a educação rígida da terra contivesse qualquer expressão de vaidade. As melhores imagens são as vivas, cujas formas percorrem os labirintos do coração — secretíssima residência, aonde desejamos todos regressar. Aurélia conhecera desde muito cedo essa tua paixão pelas artes. A pintura e a música acompanharam-te quando desembarcaste nestas paragens remotas. Tinham desabrochado em ti como flor em pau tosco, por influência de artistas e mestres que frequentavam a corte, em Lisboa. Arte essa que era tudo e que de nada te podia valer agora. Restava-te viver apenas com a memória da tua falecida mulher e ir buscar, lá nos seus confins, o som da sua voz e a justeza das suas palavras de mulher, mãe e amiga. Não fazia qualquer sentido, pensaste, ficar a olhá-la num pedaço de papel pendurado, que iria igualmente envelhecer e desbotar com o tempo. Dez anos se passaram, é verdade. E se alguma coisa trouxeram foi mesmo essa certeza de que a fuligem do tempo alimenta o esquecimento, mas não esbate os efeitos da dor. Apenas a decanta, acrescentando à infelicidade mais uma ruga breve, um travo mais seco e amargo. A aventura da tua simples existência só ganhara sentido, de facto, com a chegada de Aurélia. E agora, mais do que a dor, o seu desaparecimento físico deixa-te essa promessa de desespero, sem que haja refúgios internos que te possam acolher, por mais indigno que te aches de tudo o resto; do quanto sobra à tua volta, misturado com o álcool, que queima as tuas misérias — passadas e presentes. E assim, desta forma, estabeleceste no teu íntimo os limites mínimos para esta tua austera viuvez. O campo santo do teu supremo exílio.

E poderão estar todos estes anos de felicidade, ao lado de Aurélia, indelevelmente ligados a uma má decisão? De modo algum, dir-te-á, naturalmente, a voz da consciência. Fora antes o teu primeiro gesto de soberania pessoal. Acto primário de liberdade e amor — e por amor, sobretudo. Talvez o primeiro que algumas vez tomaste em toda a tua vida, velho tigre; já tardiamente, é verdade, se é que a liberdade e sua expressão têm prazo para se materializar em voo inescapável. Um voo que se iniciara vinte e dois anos antes, quando a face doce e melancólica de Aurélia surgiu por entre a agitação que ia em torno do poço de aguada da vila da Praia. Descortinaste-a, casualmente, por entre gente andrajosa e descalça, cães vadios e gado sedento. Lançaram-te um olhar de espanto, quem é este, de onde surgiu agora este preto de cara manchada de cal, e admirados por nunca terem visto um homem como tu por ali. Um momento eventualmente de troça do povo negro e mulato da ilha, ante a aparição e os modos esquisitos dos homens que te acompanhavam, trazendo barris também para abastecer. Eram marinheiros e criados brancos de condes, marqueses e outros futuros nobres portugueses, que descansavam nas naus, recuperando da náusea colectiva e afugentando os piolhos e outras pragas, depois de terem sido obrigados pela tempestade a lançar âncora na baía da vila da Praia de Santa Maria, e que não viam a hora de se fazerem de novo ao mar, que a rainha e o príncipe já lá iam, a caminho do Brasil. Ninguém soube explicar, tão-pouco — porque ninguém suspeitou —, por que razão o olhar daquela mulher jovem de pele luzidia, depois de inadvertidamente pousar sobre o teu, resvalou do espanto para o sorriso, deste para a timidez, e rapidamente para a vergonha, antes de provocar em ti um terramoto nunca antes vivido. Que vira ela em ti, para lá daqueles risos e da chacota popular, em volta?

Nesse dia, regressaste à Rainha de Portugal trazendo na retina aquela figura que se movia com uma graça virginal. Recordaste-a, ao longe: o pote de água na cabeça, balanceando docemente as ancas, num alvo linho, tomando o caminho de volta para a vila. Marcou-te a nostalgia no olhar. Arrumaste a rabeca, os pincéis, a preciosa alforria e o resto dos teus parcos pertences num saco. Contemplaste aquela gente que mais te pareceu um grupo de desterrados ocupando a fragata Minerva, igualmente tresmalhada na tempestade que separou a frota real nas proximidades deste arquipélago. A brisa marinha trouxe-te um coro de lamentos e vozes que chegavam desta embarcação destinada a militares, fidalgos com os seus criados, padres e cónegos, ancorada ali por perto. Homens, mulheres e crianças, da mais nobre linhagem, como os vias, nas suas vestes encardidas, os cabelos maltratados e espalhados, flutuando pelos ombros. Tinham olhos mal dormidos, pregados no chão ou na vastidão das águas; os olhos grandes e outrora formosos das senhoras, indiferentes à terra aonde vinham de aportar e absorvidos nas mais profundas e tristes meditações. Entre eles havia funcionários públicos, marinheiros, soldados, criados, alguns negros como tu, que se espalhavam pelas duas embarcações, muitos dormindo ao relento no tombadilho, sem muito que fazer, provocando-te um sentimento de respeito e de temor, perante a sorte daqueles infelizes. Sentiste um leve estremecimento ao lembrar o sorriso tímido da jovem do poço de aguada. Estes pensamentos acompanharam-te enquanto te empenhavas em cumprir com as tuas obrigações diárias, como despejar no mar os dejectos da noite anterior, e que só tu sabias serem as últimas. No momento da partida, contemplaste a fileira de casas sobre o planalto, à luz da lua cheia. Lembrou-te um castelo nos trópicos. Ficaste maravilhado e admirado com o seu reflexo nas águas da baía. Trespassou-te uma inaudita vertigem de coragem e felicidade. Eras um homem ainda jovem, sozinho, sem bens, prestígios ou responsabilidades familiares. Não tinhas obrigações ou outras tarefas para além das de um simples criado. Tudo o que acontecera, naquele poço de aguada, fora tão real como o ruído cavo das ondas desfazendo-se ali na praia. A leveza daquele olhar prendia-te já, como uma âncora, àquela terra árida. Deslizavas sobre as águas escuras da baía, quando de um dos salões da nau Rainha de Portugal entoaram o que te pareceu um soleníssimo hino de louvor a Santa Bárbara ou São Cristóvão. Mas só escutaste um leve rumor, Siríaco, misturado com o vento e o ruído da água, porque já alcançavas a praia, no bote de um pescador. A tua vida mudava naquele momento, naquele lugar.

3

No interior da modesta casinha de pedra, nessa encosta do monte, o espanto inicial causado pela sua imagem foi sendo esquecido. A esmerada educação, trazida da corte, serenara dúvidas e receios quanto à sua verdadeira pessoa, deixando alguns de boca aberta. Mesmo os mais reticentes calaram as desconfianças, os comentários e os mexericos sobre a origem e as razões daquele pretu madjadu. Para além da madrinha, a vigorosa Nha Valentina, com quem Aurélia vivia, na vila da Praia — e que permitiu que ele, um homem estranho, com essa espécie de sinal divino na testa, lhe falasse das suas reais intenções —, conseguiu, com a habitual paciência, impressionar também pais, avós, tios, primos, sobrinhos e demais familiares e amigos da rapariga badia. Ali estavam todos reunidos, os que couberam dentro e os que ficaram cá fora, sentados no poial, para conhecerem e abençoarem aquele estranho noivo com pele de animal. O pai de Aurélia deu o seu acordo, ao cabo de alguns dias, e mandou matar o seu maior porco para a boda. Na festa do batuque, organizada pelas mulheres, comentavam-se os seus modos. Escrutinavam-lhe o português reinol perfeito, naquele mínimo de palavras e riqueza de vocabulário. Ficou claro para todos que quem falasse assim, de maneira fina e elevada, apesar de tímido, só podia amar e cuidar com a mesma palma da mão macia e estendida, e com o coração desprendido. Nessa primeira noite, depois de consumado o matrimónio e do tiro de espingarda pela janela, sossegando pais e parentes sobre a pureza da noiva, a jovem perguntou-lhe — no crioulo da terra — se o pai e a mãe também eram assim, tigrados como feras ou malhados como uma vaca. Siríaco sorriu e respondeu que não. Era o único de quatro irmãos, que também poderiam ter saído bezerros ou onças-pintadas; o único igualmente na região de Cotinguiba, e em toda a capitania de Sergipe Del Rey, até à Bahia. E mais não disse. Nem foi preciso. Para Aurélia, que ignorava a existência de brasis, sergipes, bahias e de outras lonjuras d’aquém e d’além-mar, foi o suficiente. Passou-lhe a mão suavemente pelo peito branco, lá onde essa mancha escura, em forma de ilha, parecia assinalar as fronteiras do seu próprio coração.

Foi no engenho de Princeza da Mata, perdido nesses campos de cana de Sergipe Del Rey, que o menino Siríaco descobriu, muito cedo, que era diferente. Primeiro, no olhar distante e abjecto que a mãe lhe dirigia, com o seu olho esquerdo vazado, em forma de moeda de prata; depois no dos irmãos, que o olhavam como uma criatura que só podia ser portadora de maus presságios. Siríaco era o último dos quatro filhos de Thomázia e José Leocádio, juntamente com João, José e António, escravos crioulos de segunda geração. Pertenciam ao coronel Floriano de Oliveira e a D. Victoriana, casal que derrubara mata e se instalara no vale do rio Cotinguiba, ia para mais de vinte anos. A nova cultura da cana, mais rentável e que aproveitava os bons solos de massapé, substituiu a criação de gado, dos inícios da capitania. Mestres-açucareiros vieram da Bahia e de Pernambuco para ensinar os rudimentos da produção. E foi dessa forma que a prosperidade chegou à região sergipana, criando fortunas, vilas de sobrados e casas comerciais, nas margens do Aracaju, do Cotinguiba e dos seus afluentes. No dia em que Siríaco nasceu, Thomázia entregou-o a Vicência, jovem escrava também da senzala, e, enojada, como se acabasse de sair de dentro de um buraco imundo, pediu-lhe: «Leva daqui esta coisa e deposita-a à porta da igreja de Santo Amaro.» Mas Vicência não foi capaz. Voltou para trás a meio do caminho com o bebé nas mãos — ambos a chorar —, enrolado no pano, como o havia recebido. Thomázia fulminou-a com o olho vazado, a marca de um castigo antigo. «Maldita sejas, Vicência!», exclamou. O respeito que os outros escravos do engenho demonstravam por Thomázia era mais uma expressão de temor do que outra coisa. A sua rebeldia fizera fama na região. Fugira duas vezes do engenho. Na primeira, ainda bastante nova, meteu-se pelos matos, até que a fome a obrigou a regressar, três semanas depois, meio esfarrapada e escanzelada. Da segunda vez, aproveitou os festejos de São João e esteve escondida mais de seis meses, saltando de rancho em rancho, na companhia de outros escravos também fugidos. Até que um capitão do mato a encurralou num barranco e a laçou como um bezerro, arrastando-a pelo caminho. Contava-se, antes disso, que ela ainda esventrara um negro boçal, também fugido, que tentara violá-la nos matos. No engenho de Princeza da Mata muitos acreditavam que ela possuía poderes mágicos, sobrenaturais. Inclusive o feitor.