Visões de África politicamente correctas

Ao tornar os “trópicos” um elemento de produção criativa, a linguagem específica da arquitectura terá, em alguns casos, contribuído para separar o processo de criação do contexto político em que as obras “tropicais” eram realizadas. O “tropical”, neste sentido, surge muitas vezes como eufemização do “colonial”. O mundo que o colonialismo mudou, por sua vez, só pode ser entendido na sua complexidade, a partir da análise das sociedades que ajudou a organizar, que influenciou e transformou, muitas vezes de forma dramática. Hoje, nos antigos impérios, alguns dos principais bloqueios a esta interpretação provêm da permanência de perspectivas pós-imperiais e nacionalistas que continuam a conceber a história à medida de uma gesta nacional. Tais perspectivas adquirem inúmeras formas, instalando-se inclusive no contexto da produção da história de actividades específicas, do futebol à arquitectura. África – Visões do Gabinete de Urbanização Colonial, exposição que esteve patente no Centro Cultural de Belém, é um bom exemplo da continuidade destes discursos.

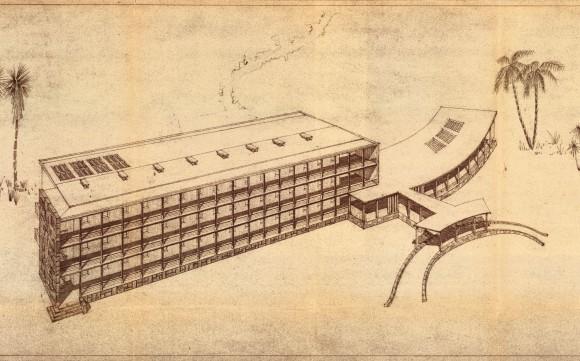

Baseada na produção do Gabinete de Urbanização Colonial, instituição estatal criada em 1944 com o intuito de tratar do politicamente sensível problema do urbanismo, esta exposição, nas palavras de Ana Vaz Milheiro, curadora do evento, propõe um percurso por uma “paisagem africana desenhada (e reinventada) a partir do coração da Metrópole no período final da colonização portuguesa”. É evidente o interesse em revelar obras que até há pouco tempo eram marginalizadas pela história da arquitectura portuguesa. A exposição recupera o trabalho de inúmeros arquitectos que receberam encomendas do Gabinete, permitindo não apenas o exercício de revelação do desconhecido ou do pouco conhecido, mas a sua inserção na cronologia produzida pelo campo da arquitectura nacional. Estes “modernos tropicais” reforçam a narrativa do modernismo português do pós-guerra permitindo a historiadores da arquitectura encontrarem nas suas propostas a influência dos principais nomes do estilo internacional e dos seus princípios técnicos e criativos, citados abundantemente nos próprios edifícios. O trabalho de adaptação dos princípios modernos ao clima dos trópicos fez surgir novos e relevantes objectos urbanos.

Mas estes percursos, dotados de autonomias criativas e lógicas próprias, são também um meio de contar a história do colonialismo português. No contexto de uma exposição como esta tal função podia ser concebida de inúmeras formas. No caso de Visões de África foi decidido que tal narrativa adotaria expressamente a perspetiva do colonizador. Tal opção foi ponderada por parte dos organizadores do evento: trata-se, ainda de acordo com o referido texto introdutório, “de uma retirada calculada dos estudos pós-coloniais convencionais, assumindo uma dimensão menos apaziguadora ou politicamente correcta.”

FG+SG

FG+SG

Este olhar do colonizador está traduzido nas várias visões produzidas sobre a “África portuguesa” que a exposição do CCB nos revela. Estas são mediadas por projectos, desenhos, maquetes, por fotografias, mas também por outros elementos que demonstram mais diretamente quais os seus propósitos. No chão da Garagem Sul do CCB, ao pé dos artefactos da exposição, estão escritas algumas frases em letras verdes que ajudam o visitante a interpretar o contexto de produção das obras. Numa delas afirma-se a intenção do Estado em defender, através do seu planeamento urbano, a constituição de “comunidades plurirraciais harmonicamente integradas e estáveis, tendo sempre presente o supremo objectivo nacional de simbiose racial e cultural”. Cabe a Adriano Moreira, antigo ministro do Ultramar no Estado Novo salazarista, num depoimento filmado e projectado numa parede da Garagem Sul, reafirmar a força desta representação da experiência do império português. Não se trata, afirma, de não reconhecer os excessos – a discriminação, o trabalho forçado – mas de assinalar com fervor patriótico a importância do que designa por “emergências”. As emergências foram o que de bom o “português” criou e deixou nos trópicos. O trabalho de arquitectos e urbanistas, continuou, faz parte desta herança que importa celebrar.

Apesar do texto introdutório da exposição procurar separar os trabalhos dos técnicos do Gabinete de Urbanização Colonial, remetidos à análise do seu campo de especialização e dos seus debates, das intenções políticas dos seus directores e mandantes, todos estes elementos de enquadramento, como as declarações de Adriano Moreira, obrigam o visitante a estabelecer uma ligação. Surge assim necessariamente um vínculo entre a produção de infraestruturas, que valem tanto pelo seu carácter modernizador como pelo seu valor patrimonial, e o governo colonial português. Desta forma, a exposição do CCB não se limitou a mostrar o olhar do colonizar, ela reproduziu e intensificou esse olhar. Não foi apenas, neste sentido, uma instância de mediação, mas um elemento de construção activa de um olhar sobre a história, que se encontra em linha com um indiscutido nacionalismo contemporâneo.

Uma pastoral africana

A exibição de desenhos e maquetes, suspensos nas filas consecutivas que atravessavam o espaço amplo da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, mostravam uma África portuguesa moderna e tecnológica, mediada pelos traços e linhas dos planos urbanísticos e dos vários tipos de edifícios projectados, muitos deles construídos, depois, nas cidades africanas. Para tornar esta representação do terreno colonial mais vivida reproduziu-se na sala do CCB um conjunto de imagens fotográficas dos espaços coloniais portugueses, tiradas entre 1960 e 1970 por Luís Possolo, um dos arquitectos modernistas de que fala esta mostra. Com a função de tornar a exposição menos árida e especializada, estas imagens, expostas ao lado dos desenhos e maquetes, foram encomendadas pela Agência Geral do Ultramar. A câmara de Possolo não se debruçou sobre a arquitectura tropical, mas sobre as populações locais, rurais e urbanas, apresentadas em diversas poses e em diferentes actividades. Estas fotografias ajudam a completar a pastoral africana produzida pelo olhar do colonizador. A representação fotográfica de uma África de bilhete postal, velha tradição da fotografia colonial, não traduz apenas a perícia de Possolo, mas a visão da Agência Geral das Colónias, instituição de propaganda estatal do colonialismo português, bastante activa na década de sessenta, quando Portugal procurava justificar a permanência das suas possessões coloniais, advogando a excepcionalidade do seu colonialismo, supostamente diferente, porque mais tolerante e racialmente democrático. Segundo esta pastoral africana, o colonialismo português administrava territórios diversos mas integrados com harmonia num grande espaço ultramarino. O empático humanismo presente no olhar de Possolo parece, no entanto, esconder mais do que mostra. Desvenda pouco, por exemplo, acerca de quem eram na realidade as pessoas retratadas, para lá dos papéis que representam perante a câmara: o membro da “tribo”, a vendedora no mercado e até mesmo a africana moderna e sexualizada das praias de Cabo Verde, tornada agora em chamariz turístico.

Fotografia de Luís Possolo enquanto arquitecto durante o Estado Novo

Fotografia de Luís Possolo enquanto arquitecto durante o Estado Novo

Este verniz pseudo-historiográfico, feito de estereótipos e de “emergências”, resiste pouco à interrogação sobre a realidade concreta em que viviam pessoas como aquelas cujas imagens fotografadas foram apropriadas, inicialmente pela propaganda imperial do Estado Novo, e agora de novo pelo discurso nacional-patrimonialista presente na exposição no CCB. Um primeiro passo para evitar esta apropriação implica reconhecer que o olhar do colonizador não pode ser confundido com a propaganda do colonizador. Alguns dados presentes na exposição do CCB, embora genericamente ignorados enquanto fonte de interpretação oferecida ao visitante do museu, ajudam a vislumbrar outras visões, menos aprazíveis, do continente africano.

Da separação social

Num pequeno projecto para uma esplanada na Guiné, realizado em 1959 pelo arquitecto e fotógrafo Luís Possolo, este representa uma bonita e moderna estrutura. No seu desenho colocou várias pessoas, criando assim um pequeno observatório da vida social local. A atender ao balcão está um negro; a serem servidos, ao balcão e nas mesas nas esplanadas, encontram-se vários indivíduos brancos. Sendo realista, Possolo não se teria lembrado de tomar uma situação semelhante enquanto objecto das suas fotografias para a Agência Geral do Ultramar. A uma escala pequena, num espaço de lazer, que era também um espaço de trabalho, manifestava-se um aspecto característico deste mundo urbano colonial: o modo como a desigualdade racial se inscrevia nas formas de divisão do trabalho e do lazer. De modo mais estrutural e significativo, muitos dos planos urbanísticos apresentados na exposição revelam que esta visão segregada de África foi durante muito tempo um fundamento da acção do Gabinete de Urbanização Colonial. Demonstram ainda que as técnicas urbanísticas mais modernas foram instrumento da execução de tal perspectiva. A preocupação com a racionalidade da ocupação do espaço, presente no zonamento moderno, incluía, por exemplo, a edificação de “bairros indígenas”, isto é, bairros para onde seriam remetidas as populações africanas locais. A mesma concepção justificou a construção de infraestruturas dirigida apenas aos “indígenas”. Era importante que estas populações estivessem perto das cidades, para fornecê-las com uma força de trabalho estável, mas não perto o suficiente que justificasse um contacto demasiado próximo com a habitação dos colonos. Muitos destes planos urbanísticos foram desenhados pelo director do Gabinete de Urbanização Colonial o arquitecto João Aguiar, que teorizou sobre o assunto1. A ausência do pensamento deste alto funcionário colonial nesta exposição justifica-se, porventura, porque o modo como representa o olhar do colonizador, segregador e racista, não ser aquele que os organizadores da mostra desejavam revelar.

Esta herança de um urbanismo discriminador, em linha com as políticas coloniais portuguesas, começou a ser escondida na década de cinquenta por uma narrativa histórica que incidia sobre as características únicas que distinguiam o colonizador luso. O contexto político internacional assim o exigia. Noutro sentido, a acumulação de dezenas de milhares de africanos nas periferias das cidades obrigava a medidas concretas. A conquista dos corações e das mentes por intermédio de intervenções urbanísticas relacionava-se directamente com aqueles tempos de guerra e de independências no continente, mas também com a necessidade de gerir melhor a mão-de-obra urbana. Esta política tardia não altera o facto de a construção colonial promovida oficalmente se sustentar, no essencial, em edifícios administrativos - ministérios, secretarias, repartições - militares, religiosos e em residências para funcionários. Mas mais importante, não pode ser utilizada para esconder a realidade vivida nas principais cidades, nomeadamente a precaridade e pobreza extremas com que se vivia nas grandes periferias urbanas, contextos de forte racialização e separação social que revelavam a ausência de um urbanismo efectivo, como alguns arquitectos, caso de Pancho Guedes, acabaram por denunciar2.

O olhar do colonizador apresentado nesta exposição reproduz a propaganda colonial dos anos cinquenta e sessenta, ao estilo da Agência Geral do Ultramar. O seu potencial ideológico tem hoje um significado próprio, veiculado por uma retórica patrimonialista e nacionalista, sustentada no elogio daquilo que os portugueses deixaram em África. Esvazia-se assim, por completo, e paradoxalmente, alguns dos princípios do modernismo internacional. Ao contrário do sugerido por Ana Vaz Milheiro, a história aqui contada, assumindo o olhar do colonizador, não é ousada nem politicamente incorrecta. Ela ajusta-se a visões dominantes, ideologicamente formadas, sobre o passado colonial português. As categorias com que o colonizador, em tempos de propaganda, construía a sua imagem do mundo, aproximam-se perigosamente de categorias dominantes que, na actualidade, olham para o passado para construir uma identidade presente.

FG+SG

FG+SG