Maria Eugénia: uma mulher como as outras

Heroínas da nação imaginada

No geral, as narrativas fundacionais de Angola referentes à emergência do nacionalismo moderno e à guerra pela independência, tendem a fazer leituras homogénicas e masculinizadas da luta anticolonial (Paredes 2015). Isto, em parte devido à secundarização e silenciamento de dissidentes ou de movimentos rivais ao Movimento Popular da Libertação de Angola (MPLA), partido que ao deter o poder do Estado pós-independente, monopolizou as narrativas historiográficas sobre as lutas de libertação em Angola. Deste modo, o reconhecimento da contribuição das mulheres nesta fase passou necessariamente pelo crivo ideológico monolítico deste partido. Logo, agentes da história no feminino que mereceram destaque, tornaram-se representações simbólicas de uma narrativa partidária hegemónica. São heroínas que espelham configurações míticas de liderança e audácia essencial ao universo anticolonial e que ressurgem no presente pós-independência como estátuas. Neste contexto, temos em destaque a estátua a corpo inteiro de Njinga Mande (1581 - 1663) no Largo do Kinaxixi, em Luanda. Existem descrições da rainha Njinga, governadora do Ndongo e de Matamba provenientes do século XVII, em documentos do padre Giovanni António Cavazzi de Montecúccolo, António de Oliveira de Cadornega e Fernão de Sousa, as quais inspiraram mitos de inusitada resistência à ocupação colonial. Rocha (2022) analisa os relatos destes três autores e questiona as possíveis motivações de representação e adjetivação utilizadas para descrever a rainha, ressaltando a sua virilidade, inteligência, e até possível caráter androgénico, e a sua condição após a conversão ao catolicismo e submissão aos portugueses nas últimas décadas de vida. A autora questiona assim, a integridade destas narrativas atendendo as ambiguidades e contradições de interpretações contemporâneas sobre circunstâncias decorrentes de contextos sociopolíticos do século XVII (B. S. Rocha 2022, 247).

No que se refere a mulheres ex-combatentes que participaram na luta anticolonial do MPLA existem muitas autobiografias, biografias e estudos sobre as suas histórias de vida e o seu papel na conquista da independência. Proeminente entre as heroínas do MPLA é a Deolinda Rodrigues (1939-1967), posterizada em busto de bronze na praça que também leva o seu nome no Huambo. O seu contributo para a luta anticolonial é inegável. Deolinda Rodrigues foi poetisa, escritora, guerrilheira e militante e a única mulher a integrar, na década de 1960, o Comité Diretor do MPLA. Foi igualmente, cofundadora da Organização da Mulher Angolana (OMA), para além de ser parente de Roberto de Almeida e de Agostinho Neto, figuras-chaves do MPLA. No entanto, também ela se ressentiu da sua condição feminina, escrevendo em 1964 no diário que nos deixou: “Disseram-me que não vou para Ghana porque sou mulher […] Esta discriminação só por causa do meu sexo, revolta-me. Se me apanho fora deste MPLA erudito e masculino, não volto em breve” (Rodrigues 2003). Margarida Paredes (2011) afirma que a sua militância a transformou numa figura mítica da luta de libertação do país, mas silenciou a sua história de vida, dentro e fora do movimento político.

Findas as lutas de libertação e a guerra civil que se seguiu, tem-se questionado a seletividade na representação de heroínas nacionais de um e não de outros partidos políticos. Tem surgido, igualmente, estudos sobre a participação crucial de mulheres rurais e de mulheres citadinas na guerrilha, que contribuíram anonimamente no transporte de armas e logística, nos cuidados de saúde e educação nas matas (Paredes 2015). Embora guerrilheiros de ambos os sexos pertencentes aos escalões mais baixos tenham, em certa medida, sido relegados ao papel de figurantes, são as vozes feminina na luta anticolonial as que literalmente ou figurativamente se tem mantido subordinadas aos influxos de iluminação masculina, tornando-as em “não-seres” ou simples coadjuvantes no projeto de Angola como nação imaginada.

Militantes e companheiras de revolucionários nacionalistas

Outro grupo ofuscado pelas narrativas dominantes é o das companheiras e esposas dos nacionalistas anticoloniais durante o exílio a partir de 1950 até à independência de Angola. Neste grupo, as mais prominentes são Sarah Maldoror (1929-2020) e Ruth Pflüger Lara (1936-2000). Sarah Maldoror de origem francesa e guadalupense, foi uma das primeiras mulheres a dirigir uma longa-metragem num país africano, cuja obra cinematográfica se afirmou pela militância associada às lutas contra o colonialismo, criando uma obra multifacetada de particular relevância no contexto dos países Africanos de língua portuguesa (BUALA 2021). O foco da sua atenção profissional e pessoal durante as décadas de 1960 e 1970 foi a segunda vaga de libertação africana, sobretudo na Guiné-Bissau e em Angola, influída pela sua união com Mário Pinto de Andrade. Tendo-se tornado companheiros para a vida em 1956 em Paris, onde Pinto de Andrade vivia exilado desde 1954, Maldoror acompanhou-o em 1959 à Guiné-Conacri, a convite do novo chefe de Estado, Sekou Touré, que após a independência da Guiné-Conacri em 1958, firmou a sua capital como novo teatro de resistência anticolonial africana. É interessante a afirmação de Maldoror numa entrevista em 1974: “Só me interessam as mulheres que lutam”. Uma afirmação que corresponde à sua atitude não conformista e feminista. No seu compromisso com um cinema para o povo e um cinema para mulheres, Maldoror quis inspirar mulheres que ambicionassem trabalhar no cinema, e assim aumentar o número de mulheres na indústria cinematográfica. Um passo necessário, já que, a seu ver, “Tanto em África como na Europa, a mulher continua a ser escrava do homem. É por isso que ela deve se libertar.” Um sentimento a contrapelo da realidade da época, principalmente num país árabe. Maldoror pagou o preço. Em 1970, o governo argelino confiscou os rolos da sua longa-metragem sobre a luta do PAIGC pela independência da Guiné-Bissau intitulada Des fusils pour Banta expulsando-a do país e o filme foi dado como desaparecido (Tolan-Szkilnik 2023).

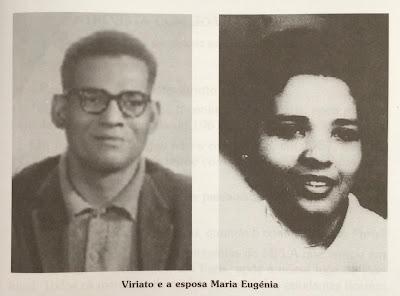

Viriato da Cruz e Maria Eugénia

Viriato da Cruz e Maria Eugénia

Uma outra mulher intimamente ligada ao nacionalismo angolano, foi Ruth Pflüger Lara, portuguesa de origem judaica-alemã e esposa do nacionalista angolano Lúcio Lara, um dos principais ideólogos do MPLA. Ruth Lara foi igualmente uma das muitas mulheres que acompanharam os respetivos maridos nas suas peregrinações por vários países, estando ao seu lado e colaborando nas suas atividades políticas, inicialmente na Europa, depois em África, desde o Movimento Anti-Colonial (MAC) à constituição formal do MPLA, cuja liderança se instalou em Conacri em 1960. Ruth Lara chegou com o filho em 1960, vinda de França via Marrocos, numa aventurosa viagem de barco. Residiu em Conacri até 1963, trabalhando e colaborando estreitamente com o grupo que incluía Hugo de Menezes; Mário Pinto de Andrade e Sarah Maldoror; Amílcar Cabral e a sua primeira esposa Maria Helena Rodriges; Viriato da Cruz e sua esposa Maria Eugénia; o médico Eduardo dos Santos e sua esposa Judith (Mariazinha); o Dr. Américo Boavida e sua esposa Conceição; Gentil Viana; Marcelino dos Santos e muitos outros (Garcia 2014).

Ruth Lara, notável pelo seu espírito de organização e integridade da sua entrega militante aos ideais que defendia, acabou por desvincular-se como militante do MPLA no período pós-independência, não voltando a exercer funções partidárias e optando por cingir-se a atividades profissionais como tradutora, dedicado-se à família e aos amigos. Em 1990 foi-lhe proposta a atribuição de uma medalha “Guerrilheiro/a de 1ª classe”, uma alta distinção para os que lutaram pela independência de Angola. Distinção recusada por Ruth Lara por não se “sentir bem com uma medalha igual à de camaradas que deram a sua vida, ou que a arriscaram, que se engajaram como combatentes, o que eu nunca fui, não porque me tivesse recusado a tal, mas porque nessa época isso não me foi permitido.” Numa homenagem póstuma num jornal cabo-verdiano, Garcia anota que Ruth Lara: “não foi guerrilheira, mas foi, de certeza, ao contrário do que a sua modéstia lhe fez crer, uma grande combatente” (Garcia 2014).

Maria Eugénia: uma mulher como as outras

Rainhas, militantes, guerrilheiras, transportadoras de armas, poetas, cineastas, professoras, enfermeiras, cozinheiras, lavadeiras, serventes, esposas, mães, companheiras, clandestinas, viúvas ou irmãs, o universo feminino político e anticolonial que fez nascer a nação angolana é extenso. Mas nem todas as mulheres desejaram uma medalha de reconhecimento pela sua participação na luta anticolonial. Ainda mais quando essa participação foi maculada pela experiência de escutar em comícios depois da independência de Angola, que a pessoa com quem se casara no exílio era acusado pelo MPLA de ser “revisionista e fraccionista”. Foi o caso de Maria Eugénia da Cruz (Santiago 2018).

Maria Eugénia Leite Nunes nasceu em 1928 no interior de Angola. Educada em Portugal de 1932 a 1947, regressou a Angola onde trabalhou de 1948 a 1959 como funcionária pública nas alfândegas e mais tarde nos correios. O ano de 1959 foi marcado por uma grande mobilização política em Luanda e subsequente cerco pela Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE). Maria Eugénia que tinha contactos com o Partido Comunista (Português) decide ir para Lisboa. Nesta cidade, em 1960 ao ser notificada pela PIDE, resolve sair de Portugal. Avaliou fugir para a União Soviética, passou quatro meses em França, onde contatou Mário Pinto de Andrade e em 1961 decide ir para Conacri onde, no entretanto, se instalara o Comité Diretor do MPLA, encabeçado por Mário Pinto de Andrade (presidente) e Viriato da Cruz (secretário-geral).

Assim, como se fosse um trajeto natural, Maria Eugénia da Cruz haveria de fazer parte dessa geração de exilados angolanos, guineenses, moçambicanos e cabo-verdianos que na década de sessenta passaram por Rabat, Conacri, Alger e nos dois Congos. Apesar de ser autónoma financeiramente e não se sentir pessoalmente descriminada, Maria Eugénia era sensível à «condição colonial» inspirada pela sua consciência política, motivando-a a tomar ação perante as circunstâncias do seu tempo, facto que a torna uma mulher invulgar, não só naquela época específica, mas em qualquer época que exija rejeição da convenção e conformismo perante uma ordem social injusta. Maria Eugénia não foi guerrilheira, nem enfermeira, nem conselheira política do movimento nacionalista. Juntou-se aqueles que queriam mudar o destino de Angola. Foi camarada, foi companheira e esposa de um nacionalista angolano. Nas várias cidades e países privou com Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Hugo Menezes, Lúcio Lara, Matias Miguéis e Viriato da Cruz, o seu futuro marido. A sua história é somente mais uma entre milhares de outras estórias submersas na narrativa do nacionalismo moderno angolano. Não lhe faltaram arriscadas permanências em África e na China, nem profundas provas de crueza e de dor, ao que se juntou o amargo silêncio de quem nem sequer ousa reclamar por medalha ou menção. Maria Eugénia da Cruz é «simplesmente» a viúva de Viriato Clemente da Cruz, um dos maiores poetas da sua geração e atormentado nacionalista angolano, cuja trajetória política desmonta o mito de heroísmo e integridade dos seus intervenientes, por que no final, quem foram os traidores e os manipuladores quando olhamos pelo retrovisor e refletimos sobre a história de Angola?

As misérias do exílio

As décadas de 1960 e 1970, no auge da guerra fria, do conflito sino-soviético e da febre maoista são descritas por Adelino Torres como décadas que aglutinaram milenarismos e dicotomias sem meio-termo. Oscilava-se entre o bem e o mal, entre o romantismo e a descrença, entre a exaltação e o desânimo (Torres 1998). Por sua vez, Edmundo Rocha (Rocha, Soares e Fernandes 2008) menciona que análises posteriores sobre a formação dos movimentos anticoloniais fazem alusões que criam a falsa impressão de que esses tempos eram verdadeiras academias de pensamento revolucionário; quando de facto, essa época se caracterizou por muita “precariedade, improvisação e falta de experiência” (E. Rocha 1999).

Motivada ideologicamente, mas também impelida pelo redemoinho imprevisível da época, ao chegar a Conacri, Maria Eugénia instalou-se primeiramente num hotel, indo posteriormente viver em casa do médico Eduardo dos Santos e sua esposa Judith (Mariazinha). Prestável, começou por organizar o arquivo do MPLA e ademais:

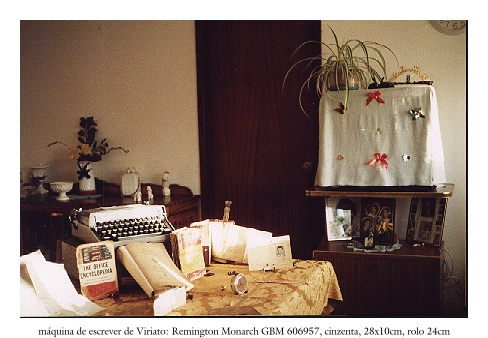

“(…) ajudava no escritório… [Eles]… andavam todos muito ocupados… aí nem cadeira tinha para me sentar porque a cadeira […] tinha as pernas partidas (…) e a máquina também era preciso segurar com um dedo para a tampa não saltar… o arquivo que estava todo desorganizado…” (M. E. Cruz 2010).

Máquina de escrever

Máquina de escrever

Viriato da Cruz e os outros líderes reuniam-se frequentemente, mas não discutiam o teor das suas conversações com as mulheres, mesmo nos momentos de maior tensão política (M. E. Cruz 2010). Os homens reuniam-se e discutiam a sós entre os homens, viajando amiúde para participar em conferências internacionais. Uma situação comparável à das militantes do Partido Comunista Português (PCP) na clandestinidade em Portugal nos anos 1950 e 1960, período em que apesar das reivindicações da ala feminina para uma maior participação no trabalho político, “como na vida de toda a gente, também nas fileiras comunistas estava implícito e, bem ou mal, era aceite por todos, que de facto elas tinham um papel secundário”. O papel reservado às mulheres não se limitava a esvaziar os cinzeiros antes ou após as reuniões, limpar e lavar como qualquer dona de casas. As militantes mais escolarizadas (geralmente pertencentes à pequena e média burguesia) escreviam à máquina, passavam textos a limpo, funções consideradas “trabalho técnico” (Barradas 2004, 61-62; 87). Maria Eugénia que completara o sexto ano do liceu em Portugal, possuía «formação superior» na perspetiva desse tempo, mas, no entanto, em entrevistas não dá a entender que se sentia menosprezada por não participar nas «reuniões dos homens» (M. E. Cruz 2010).

A admiração que nutria por Viriato da Cruz foi decerto um grande sustentáculo para suportar o trágico percurso das suas vidas. Mais de meio século passado desde as enchentes da história, Viriato da Cruz foi em 2018 postumamente distinguido com o Prémio Nacional de Cultura e Artes em Angola. Ocasião em que Maria Eugénia recordou o “marido como um homem com um interior que parecia fogo. Tudo era dirigido para a sua Angola, mas em conexão com o mundo inteiro. Era uma pessoa que não tinha limites, tanta era a sua visão.” (Santiago 2018)

Nas reuniões em que não participara, na constrição do exílio quando a sós com a esposa, talvez que ele calasse o desalento que espreitava a meio de idas e vindas dos líderes nacionalistas anticoloniais para encontros de articulação de estratégias e definição ideológica anticolonial. Já antes de Conacri, ainda no exílio europeu, Viriato da Cruz desabafara numa carta a Lúcio Lara de 6 de dezembro de 1959, ao nomear os obstáculos para a criação de um movimento anticolonial efetivo e eficaz, e acima de tudo, respeitado por organismo internacionais, indicando que resvalava no precipício da dúvida: “Enfim, cansei-me de escrever muito. Valeu a pena? Estou profundamente desconfiado da utilidade dos meus esforços”. Lúcio Lara, o eterno pragmático do movimento, respondeu: “(…) perdoa-me que te diga, [mas isso é] idealismo. Nós estamos (e somos) homens e não heróis. A luta é desorganizada” (Lara 2006).

Embora talvez demasiado idealista e por tal, ingênuo, Viriato da Cruz haveria de defender as suas convicções até as últimas consequências. Antes do segundo congresso do MPLA, que viria a ter lugar em Léopoldville/Kinshasa nos finais de1962, Viriato da Cruz endereçou uma carta a estudantes angolanos, na qual argumentava a importância de que o MPLA fosse encabeçado por dirigentes negros, alegando que a natureza do colonialismo levava a que as massas rurais identificassem mestiços e negros assimilados com a opressão colonial, o que “constituía terreno fértil para manobras de divisão do povo”. Assim, era “puro idealismo admitir que, de um dia para o outro, sem a liquidação das condições coloniais (…), a maioria dos homens de uma colónia possam viver na melhor harmonia e compreensão mútua”. Com base nestes pressupostos, defendia que “os não negros continuassem engajados na luta com toda a alma, mas também com um espírito desinteressado em relação à hierarquia das organizações políticas”, pelo que “a delegação de estudantes angolanos [ao congresso] deveria ser constituída tanto quanto possível por negros (…)” (Lara 2006).

Na reunião do Comité Diretor do MPLA de 21 de Maio de 1962, Da Cruz apresentou o seu pedido de demissão, argumentando que não era uma cedência à União dos Povos Angolanos (que acusava o MPLA de ser um movimento de brancos e mestiços), mas era do interesse do povo. Acrescentando:

“A colonização foi feita na base do racismo. Para o negro não se fez esforços para a educação (…). Estou convencido de que não faço uma política racista [nem] acredito que o Movimento venha a ceder devido a problemas raciais (…). Um comité formado por mulatos não poderá dar palavra de ordem que seja aceite (…). O problema da libertação de Angola e da cidadania são problemas diferentes [e] a malta tem-se esquecido é que a luta de Angola é uma luta de reivindicação do negro” (Lara 2006).

Da Cruz propunha um posicionamento dos mestiços mais claros na retaguarda. Esta sua escolha política de auto- racismo, auto-excluindo-se da proa do movimento, iria-lhe ser fatal, gerando uma grave cisão no seio da MPLA, marcada pela rivalidade e antagonismo surgido com a entrada de Agostinho Neto, como novo Presidente do movimento. Com efeito, Neto divergia de Da Cruz não só ideologicamente, mas também sobre a estratégia das forças nacionalistas e as suas alianças exteriores. A 6 de Julho de 1963, seis meses após à primeira Conferência Nacional, Da Cruz foi formalmente expulso do MPLA, assim como o seu camarada e vice-presidente Matias Migueis e José Miguel, por não ter acatado as decisões da conferência que colocavam as suas teses em minoria (Rocha, Soares e Fernandes 2008).

Numa entrevista, João Vieira Lopes, afirma que após a sua expulsão do MPLA, e o desaire com a FNLA em Leopoldville (Congo), e outras humilhações, Viriato nunca foi o mesmo:

“(…) encontrei-me com Viriato algumas vezes, e vi um Viriato muito diferente daquele que eu tinha conhecido. Era um Viriato profundamente desiludido com aqueles ideais que ele nos tinha incutido, era um Viriato que estava à procura de um rumo, que ele tinha perdido, criticava tudo e todos e sinceramente não reconheci o mesmo Viriato.” p. 117) (Rocha, Soares e Fernandes 2008, 117).

Em 1963, Da Cruz casa-se oficialmente com Maria Eugénia. Unidos oficialmente para o bem e para o mal, na saúde e na doença, na vida e na morte. Da Cruz vive depois de Argel, um período de incerteza em Paris, mas parte definitivamente em 1966 para Pequim, China. Maria Eugénia e a Marília, a filha que nasceu no exílio em Rabat em 1963, juntam-se a ele mais tarde. Numa entrevista, ela relembra:

“(…) eles [outros nacionalistas exilados] também não queriam ter contactos com o Viriato… Sei lá… era assim uma coisa né… porque ele era um renegado… era o pária… o pária do movimento… até chegaram a inventar que ele andava lá todo tonto a pedir esmola e todo esfarrapado… Houve assim uma versão…” (M. E. Cruz 2010).

Maria Eugénia Cruz e a filha Marília,

Maria Eugénia Cruz e a filha Marília,

Uma imagem de fatídica ironia, articulada pelo ensejo de descartar o «homem político» que acreditava num marxismo-leninismo ainda por acontecer na União Soviética, em Cuba e muito menos na China, como demonstra a sua correspondência dos últimos anos de vida. E assim, o homem- político desacreditado, metamorfoseava-se numa personagem do seu famoso poema «Namoro», o «Benjamin, sujo, esfarrapado e descalço do baile do senhor Januário». Se andou verdadeiramente sujo e tonto a pedir esmola pelas ruas de Argel? Tal imagem decerto que encheu de regozijo os seus antagonistas políticos, porque a crueldade foi e continua a ser parte intrínseca da luta política.

E onde, então, buscar o alento para a vida senão na música? Ao menos, em todos tempos há música. Marília da Cruz diz que o pai apreciava “N’gola Ritmos, Conchita de Mascaranhas, Ray Charles, Louis Armstrong, Dorival Caymmi, Jacques Brel e Ella Fitzgerald”. Por seu lado, a mãe ainda aprecia: “Fado, Édith Piaf, Charles Aznavour, Duo Ouro Negro, Conchita de Mascarenhas, Lilly Tchiumba, Elias Dia Kimuezo, N’gola Ritmos, Carmen Miranda e Ângela Maria” (M. d. Cruz 2024).

A música presenteia um caminho de luz até ao inexorável fim, sobre o qual não poderia haver nenhuma premonição. Viriato da Cruz falece em 1973 em Pequim. O corpo magro levado do hospital onde falecera entalado entre ripas de madeira. O corpo rígido aos saltos na carroçaria de um carro militar. O funeral improvisado e o desespero da viuvez inesperada. Maria Eugénia que deixara Luanda em 1959 regressa em 1974 acompanhada da filha. Um ano depois assistem à festa da «Dipanda» de Angola. É nesta cidade onde ambas, uma viúva e outra órfã de pai aos dez anos, residem num apartamento modesto. Maria Eugénia, na fragilidade dos seus 97 anos é a encarnação da humildade e de um sonho nunca perdido, pois, afiança que “Angola é um grande país, acredito que tem potencialidades para dar uma vida condigna a todos os seus filhos” (M. d. Cruz 2024).

Bibliografia

Barradas, Ana. As clandestinas. Lisboa: Ela por Ela, 2004.

BUALA. Sarah Maldoror, a poesia da imagem resistente. 1 de Setembro de 2021. https://www.buala.org/pt/afroscreen/sarah-maldoror-a-poesia-da-image (acedido em 31 de Janeiro de 2025).

Cruz, Maria Eugénia Leite Nunes da, entrevista de Paulo Lara. Luanda, (31 de Julho de 2010).

Cruz, Marília da, entrevista de Aida Gomes. (Novembro de 2024).

Garcia, Susana. ““A mulher é o único receptáculo que ainda nos resta, onde vazar o nosso idealismo.” – Goethe.” Tribuna das Ilhas, Junho 2014.

Lara, Lúcio. “Um amplo movimento: Itinerário do MPLA através de documentos de Lúcio Lara (1961-1962).” 2006.

Paredes, Margarida. Combater Duas Vezes: Mulheres na luta armada em Angola. Verso da História, 2015.

—. “Deolinda Rodrigues, da família metodista à família MPLA, o papel da cultura na politica.” 2011: 10-26.

Rocha, Beatriz Sousa. “As representações da rainha Nzinga.” Atas dos Encontros da Primavera 2021, 2022: 229-252.

Rocha, Edmundo; Soares, Francisco; Fernandes, Moisés (Coord.). Viriato da Cruz: O homem e o mito. Luanda: Chá de Caxinde, 2008.

Rocha, Edmundo. “Viriato da Cruz: O rosto político do grande poeta político.” Afro-Letras, Revista de Artes, Letras e Ideias, Março de 1999.

Rodrigues, Deolinda. Diário de um exílio sem regresso. Luanda: Nzila, 2003.

Santiago, Onélio. “Viriato da Cruz agraciado com a mais importante distinção do Estado: Um prêmio com sabor a redenção.” Nova Gazeta, Novembro 2018.

Tolan-Szkilnik, Paraska. “Maghreb Noir: The Militant-Artists of North Africa and the Struggle for a Pan-African, Post-Colonial Future.” Jadaliyya, 2023.

Torres, Adelino. Prefácio livro: DÁSKALOS, S. “Um testemunho para Angola: do Huambo ao Huambo. Vega 2000, 1998.