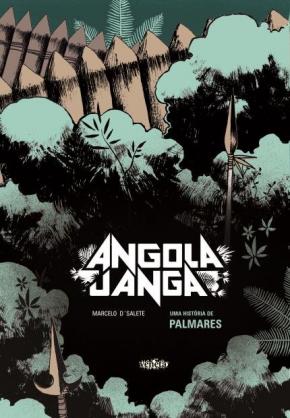

Angola Janga. Marcelo D'Salete (Veneta)

Uma das formas mais comuns de naturalizar, nas nossas mentes, a escravatura enquanto fenómeno histórico – sobretudo aquela que nos diz respeito a nós, portugueses, ou seja, a dos africanos no período das “Descobertas”, como parte de um trabalho de memória que ainda está largamente por fazer – é referirmo-nos a essa prática como uma de entre outras de um processo mais alargado, a saber, o comércio. Mais ainda, é naturalizar isso em textos dirigidos a um público mais novo, num contexto aparentemente neutro e familiar, de maneira a que essa naturalização seja o mais eficaz possível.

Uma das formas mais comuns de naturalizar, nas nossas mentes, a escravatura enquanto fenómeno histórico – sobretudo aquela que nos diz respeito a nós, portugueses, ou seja, a dos africanos no período das “Descobertas”, como parte de um trabalho de memória que ainda está largamente por fazer – é referirmo-nos a essa prática como uma de entre outras de um processo mais alargado, a saber, o comércio. Mais ainda, é naturalizar isso em textos dirigidos a um público mais novo, num contexto aparentemente neutro e familiar, de maneira a que essa naturalização seja o mais eficaz possível.

Não temos falta de livros para a infância que, discutindo esse período tão fulcral na criação mitificadora da nossa identidade nacional, listam os “bens” que eram trocados e vendidos entre os continentes da Europa e África e o Brasil. Não é raro lermos frases ou combinações tais como “e os mercadores trouxeram pimenta, açúcar, escravos, marfim e seda”. Raramente, se é que alguma vez o terei lido, há algum tipo de qualificação que chame a atenção para o facto de que “escravos” se refere a seres humanos. Não digo que os leitores não o saibam, que não compreendam o que quer dizer a palavra. Nem tampouco quero dizer que não compreendam o “mau acto” que é. Mas ao se escolher a sua menção en passant, entre outros “bens”, há um processo de naturalização em curso, e a sua magnitude é mitigada. Não há nenhuma nota que explicite que houve um tempo em que pessoas eram mercantilizadas como outro bem qualquer para ser vendido ou trocado em mercados. Não se cria um contexto demonstrando como estávamos a contribuir de uma forma sistemática e consolidada para um crime contra a humanidade que se tornaria, por vez, num enquadramento cultural de uma mundividência que, em larga medida, ainda hoje se mantém ou alimenta algumas ideias e posicionamentos.

A desumanização dos escravos africanos e os seus descendentes, nascidos na escravatura por entre os locais de produção de açúcar no Brasil da era colonial, conhecidos por “engenhos”, foi feita de muitas formas. No segundo ou terceiro quartel do século XVII, os escravos passaram a ser designados nos contratos como “peças de engenho” ou “peças da Índia”, como se fossem peças literais dessa maquinaria maior, o engenho. A expressão mais assombrosa empregue neste contexto, a qual Marcelo D’Salete cita no seu livro, é de “fôlego vivo”.

Às vezes, numa qualquer discussão, para contrabalançar este capítulo horrendo da nossa história colectiva, faz-se uma menção eventual a alguém que tentou lutar contra a escravatura nessa mesma época. Intelectuais, padres pios ou escravos libertos que regressavam aos tribunais e arenas públicas tecendo diatribes contra essa realidade. Mesmo assim, parece-nos que essas histórias são ainda insuficientes para corrigir a ideia de que assim era a sociedade desse tempo, e que “toda a gente” pensava assim, de maneira que podemos justificar, em relação a uma figura histórias que possamos admirar, que o envolvimento dessa mesma figura na posse de escravos ou no comércio triangular era “típica do seu tempo”. É o equivalente a um encolher de ombros para evitar a discussão. Mais insuficiente ainda são as histórias que nos falam dos actos de resistência das próprias pessoas que mais sofreram direectamente com esses crimes: os próprios escravos.

Marcelo D’Salete é uma das mais singulares vozes na cena da banda desenhada contemporânea no Brasil. Ainda que existam outros autores com maior fama, por deambularem por géneros mais populares ou de uma recepção massiva mais imediata, os últimos dez anos têm sido de uma pujança fenomenal em termos de trabalhos altamente pessoais e inventivos. Tem surgido muito trabalho francamente imaginativo e desafiante em termos de forma, linguagem e política. É bem possível que esse não seja o melhor território para desbravar se se pretende atingir fama e fortuna, é certo, mas tem havido conquistas certeiras e duradouras no que diz respeito à expansão das potencialidades de reclamação de vozes, onde elas não existiam. Sem querer reduzir essas mesmas vozes a apenas um traço identitário, o Brasil tem de facto um número substancial e marcante de artistas a trabalhar as identidades negras, homossexuais, trans e não-binárias, tal qual se têm entregue a discursos particularmente vincados politicamente nas suas bandas desenhadas. Angola Janga é um novo gesto, e monumental, na possibilidade de criar um diálogo entre várias identidades e da potencialidade da cultura mais popular, se desejarem, em repensar a memória colectiva e histórica.

Este livro estava já em preparação há alguns anos. Tive o privilégio de ter estado envolvido com D’Salete em dois momentos distintos. A primeira vez foi uma pequena exposição integrada no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora em 2013, onde comissariei a exposição “Seis Esquinas de Inquietação”, focada em autores brasileiros contemporâneos que exploravam histórias passadas em contextos urbanos de forma a questionar dimensões de desigualdade económica, desinscrição política, tensões raciais, mas igualmente providenciar alguma esperança e resistência. Tendo publicado dois volumes impactantes com histórias curtas mais ou menos interligadas, NoiteLuz (2008) e Encruzilhada (2011), D’Salete era um dos pólos dessa mostra. A segunda oportunidade deu-se com o convite que recebi em 2015 para organizar um dos encontros “Outras Literaturas” no seio do Próximo Futuro, na Fundação Calouste Gulbenkian. D’Salete participaria numa mesa-redonda com os autores sul-africano Anton Kannemeyer e a britânica Posy Simmonds. Por esta altura, o autor brasileiro já havia publicado o seu novo livro, Cumbe (2014). Até certo ponto, este volume era similar aos anteriores na medida em que era também uma colecção de histórias curtas protagonizando personagens diferentes, as quais, no seu esforço colectivo, faziam emergir uma imagem de coesão social, uma “comunidade imaginária”, se assim se pode dizer. Porém, Cumbe não tinha lugar nos centros urbanos contemporâneos de São Paulo, focando as experiências da juventude negra melancólica. Os seus protagonistas eram antes escravos fugitivos no mato do Brasil no século XVII. É o próprio Marcelo D’Salete que explicita que Cumbe nasceu directamente das pesquisas que ele fez sobre a resistência negra durante a era colonial do Brasil que dariam origem a este lindíssimo, celebratório e monumental livro intitulado Angola Janga. Uma história de Palmares.

Com mais de quatrocentas pranchas (as páginas que contêm quadradinhos propriamente ditos), este livro é um reconto muito particular da Guerra de Palmares: o conflito que teve lugar no final do século XVII quando os poderes coloniais portugueses tomaram providências para destruir os quilombos de Palmares, uma comunidade algo dispersa mas organizada e em expansão de escravos fugidos dos engenhos, no interior quase indómito da Serra da Barriga, em Pernambuco. Os quilombos, ou mocambos, eram aquartelamentos fundados sobretudo pelos fugidos, mas muitas outras pessoas se viriam a juntar a essas comunidades num período que quase preencheu um século. Instituíram-se práticas agrícolas sustentáveis, economias locais, manufacturas e estratégias militares. Numa palavra, uma cultura própria. O livro em si, todavia, concentra-se no momento em que a Coroa desejou consolidar uma vez mais o seu poder central, depois de ter derrotado e expulso os holandeses, e do próprio Portugal se ter liberto da União Ibérica. Como declara Marcelo D’Salete, esta é “uma” história do quilombo de Palmares, não “a” história. A maioria da documentação existente, profusamente citada como epígrafes em cada capítulo, foi escrita pelos vencedores, e o seu sectarismo impedir-nos-á de acedermos a uma mais clara compreensão das perspectivas, sentimentos e emoções destas personagens. O autor tomou certas liberdades, forçosamente, em nome da fluidez e clareza narrativas, e da eficácia literária, mas jamais sacrificando o que se poderia chamar o âmago da verdade histórica: a de que estes homens e mulheres tomaram os seus próprios destinos nas suas próprias mãos e, contra uma força quase impossível de derrotar, foram capazes de recriar uma vida digna e até feliz, durante algum tempo. Ainda que os pormenores de Angola Janga possam ser fictícios, a realidade do facto histórico não o é.

Com mais de quatrocentas pranchas (as páginas que contêm quadradinhos propriamente ditos), este livro é um reconto muito particular da Guerra de Palmares: o conflito que teve lugar no final do século XVII quando os poderes coloniais portugueses tomaram providências para destruir os quilombos de Palmares, uma comunidade algo dispersa mas organizada e em expansão de escravos fugidos dos engenhos, no interior quase indómito da Serra da Barriga, em Pernambuco. Os quilombos, ou mocambos, eram aquartelamentos fundados sobretudo pelos fugidos, mas muitas outras pessoas se viriam a juntar a essas comunidades num período que quase preencheu um século. Instituíram-se práticas agrícolas sustentáveis, economias locais, manufacturas e estratégias militares. Numa palavra, uma cultura própria. O livro em si, todavia, concentra-se no momento em que a Coroa desejou consolidar uma vez mais o seu poder central, depois de ter derrotado e expulso os holandeses, e do próprio Portugal se ter liberto da União Ibérica. Como declara Marcelo D’Salete, esta é “uma” história do quilombo de Palmares, não “a” história. A maioria da documentação existente, profusamente citada como epígrafes em cada capítulo, foi escrita pelos vencedores, e o seu sectarismo impedir-nos-á de acedermos a uma mais clara compreensão das perspectivas, sentimentos e emoções destas personagens. O autor tomou certas liberdades, forçosamente, em nome da fluidez e clareza narrativas, e da eficácia literária, mas jamais sacrificando o que se poderia chamar o âmago da verdade histórica: a de que estes homens e mulheres tomaram os seus próprios destinos nas suas próprias mãos e, contra uma força quase impossível de derrotar, foram capazes de recriar uma vida digna e até feliz, durante algum tempo. Ainda que os pormenores de Angola Janga possam ser fictícios, a realidade do facto histórico não o é.

D’Salete cartografa a história de uma maneira clara, providenciando legendas com locais e datas, organizando o livro por capítulos que se concentram em acções singulares que tiveram um papel fundamental na guerra, e permitindo que as personagens exponham informação e troquem de ideias que nos permitem inferir um contexto mais alargado e coerente para que as relações minuciosas se possam ir formando ao longo destas páginas. Há espaço para o amor e a esperança mas também para o ódio e a deslealdade, e o lucro, o proselitismo, e a cooperação. Há espaço para compreender que mesmo um líder estóico pode ser afectado por dúvidas debilitantes, ou que o mais dedicado dos amigos e até amante pode ser mordido pelo demónio da traição, ou que o mais desgraçado dos indivíduos pode encontrar consolo num derradeiro gesto de abnegação. E tudo isto contado por uma das maiores forças de D’Salete, a saber, a apresentação dos pensamentos e vida interior das suas personagens através das suas acções, olhares silenciosos e um paradoxal tumulto tranquilo. Muitas são as vinhetas silenciosas, ou aquilo que na especialidade chamamos de transições de ambientes, onde as imagens atravessam e dão a ver várias facetas de um mesmo espaço, moldando-o, e permitindo que se erga uma rede de olhares nas quais somos capturados. Ainda que o autor empregue variadíssimas estratégias de composição de página, todas elas são-no com rigor e máxima legibilidade. Mesmo assim, o autor não abdica de subtilezas de movimento, agência e olhares que exigem do leitor uma atenção dedicada. Mas não é apenas isso, a empatia do leitor tem de estar presente a todo e qualquer momento, não vá perder-se a compreensão sobre a atitude emocional multifacetada das personagens quando se cruzam entre si. E quando isso acontece, como veremos, D’Salete abre, sem aviso prévio, rasgões no tempo.

A parte de leão da história é de facto contada da perspectiva não dos vencedores, dos poderosos, mas dos que “correm”. Começamos em 1673 com a fuga de Soares, um “mulato” de nome tradicional e antigo português, de um dos engenhos. É de Soares, de certa forma, a espinha dorsal do livro. Não iria tão longe quanto afirmar que Angola Janga é propriamente um Bildungsroman, pois seguimos muitas outras intrigas narrativas, mas é a sua vida e desenvolvimento que actuam como o baixo contínuo da estrutura do livro. Mas seguiremos muitas outras personagens, desde os grandes reis de Palmares, Ganga-Zumba (que assinara um tratado de paz com os portugueses, e que levaria ao enfraquecimento da comunidade) e depois Zumbi (que deveria ser visto, e é, como um brilhante estratega e líder político – com efeito, o “Dia da Consciência Negra”, celebrado no Brasil a 20 de Novembro, é o dia do seu assassinato traiçoeiro), até ao complexo colaboracionista Zona, da mulher guerreira Andala ao desertor branco Joaquim, e uma mão-cheia de outras pessoas. Semeia-se alianças e amizades e ódios e amores, nutrem-se essas relações que, às vezes, são gloriosamente colhidas e outras murcham lentamente. Espraiando-se durante décadas, a história geral oferta-nos muitas relações matizadas que abrem, por sua vez, enquadramentos de leitura a um só tempo pessoais e colectivos ou históricos.

Isto não significa que Marcelo D’Salete cria uma narrativa totalmente realista ou sequer linear. É bem mais complexo do que isso, na verdade. Angola Janga, para já, é aquilo que a crítica literária chamaria de um “romance polifónico”, dado que testemunhamos a história tal como contada e experienciada pelos seus múltiplos personagens. Se existem um pequeno número que rapidamente se tornam os “heróis” da história, não apenas pelas suas acções e importância na história, mas pela sua contínua proeminência nas páginas, temos várias mudanças de focalização, muitas vezes introduzidas pelo olhar de uma personagem sobre outra. Mais, estes olhares ou cruzamentos entre as personagens levam a analepses que introduzem uma mais complexa contextualização das relações, tornando cada e todas as personagens densas e multidimensionais. Como exemplo, quando um dos bandeirantes, de cicatriz no rosto, aça um fugitivo e o encontra no mato, reconhece esse mesmo antigo escravo por causa de um encontro anterior durante a infância de ambos, à qual somos introduzidos, sendo-nos mostrada a origem da cicatriz, um primeiro golpe contra a injustiça que o caçador julgava ser-lhe autorizada sobre o escravo. Isto reforça o “direito” que ele próprio sente sobre a outra personagem, mas também torna pessoal este processo histórico, arregimentando a atenção do leitor. Dito isto, nada é tão simples quando esta descrição. Sem dúvida, estes são “heróis” e “vilões”, mas estes papéis não são desenhados de acordo com linhas divisórias de etnias, cores de pele ou, pelo menos, apenas com essas linhas, já que todas as personagens se apresentam com imperfeições, dúvidas ou pelo menos falibilidade. Mesmo tendo em conta que o estilo de figuração do autor seja estilizado, e ocasionalmente se desvie na direcção de poses exageradas e melodramáticas, com faces contorcidas, D’Salete nunca coloca a uso estereótipos, e todas as suas personagens mantêm uma postura única e digna.

D’Salete também permite a presença do fantástico, através dos sonhos ou de “visões” religiosas, tornadas possíveis pelos mitos e rituais dos feiticeiros, imbuídos da cultura tradicional africana, que me parece D’Salete estar a celebrar também, recuperando-a de maneira a criar um reforço possível das identidades dos descendentes de africanos. Várias vezes, as personagens pedem à cuca (a feiticeira mulher) e ao uganga (o congénere masculino) pelos sinais dos fados, ou são-lhes por eles contados as histórias do velho continente, ou são observados pelo deus bantu Nzambi ou o rei mítico Tchokwe Chibinda Ilunga. Árvores, pedras e outros objectos encontram-se marcados pelo símbolo adkinra de Ananse, o aranha, ou os “sona”, isto é, símbolos tchokwe. Não há qualquer mistificação desta cultura, ou uma tentativa sequer de a representar como um sistema de crenças “mais genuíno” do que o Catolicismo Romano imposto pelos portugueses. Tão tão-somente que estas crenças e palavras e gestos e ritmos são uma parte intrínseca da vida destas pessoas.

D’Salete também permite a presença do fantástico, através dos sonhos ou de “visões” religiosas, tornadas possíveis pelos mitos e rituais dos feiticeiros, imbuídos da cultura tradicional africana, que me parece D’Salete estar a celebrar também, recuperando-a de maneira a criar um reforço possível das identidades dos descendentes de africanos. Várias vezes, as personagens pedem à cuca (a feiticeira mulher) e ao uganga (o congénere masculino) pelos sinais dos fados, ou são-lhes por eles contados as histórias do velho continente, ou são observados pelo deus bantu Nzambi ou o rei mítico Tchokwe Chibinda Ilunga. Árvores, pedras e outros objectos encontram-se marcados pelo símbolo adkinra de Ananse, o aranha, ou os “sona”, isto é, símbolos tchokwe. Não há qualquer mistificação desta cultura, ou uma tentativa sequer de a representar como um sistema de crenças “mais genuíno” do que o Catolicismo Romano imposto pelos portugueses. Tão tão-somente que estas crenças e palavras e gestos e ritmos são uma parte intrínseca da vida destas pessoas.

Angola Janga parece significar ora “pequena Angola” ou “minha Angola”, e aparentemente terá sido o nome que os habitantes de Palmares chamavam à sua comunidade. Apesar das origens diversas dos escravos africanos, suas línguas e contextos culturais, e o facto de que estas comunidades também contavam no seu seio os povos indígenas daquelas terras e brancos pobres, esse é um termo enternecedor que tenta não apenas recordar uma pertença antiga, como lança o desejo e vontade de criar uma nação nova, autónoma e independente. Ao celebrar os dias em que esta comunidade luta activamente pela sua sobrevivência e dignidade, Marcelo D’Salete está a mostrar o poder da autodeterminação.

No último capítulo, que actua como uma espécie de epílogo, começamos fora do planeta. Depois aproximamo-nos paulatinamente até estarmos num ambiente contemporâneo urbano, tal como nos livros anteriores de D’Salete, no que parecem ser os centros degradados da cidade de São Paulo. Aqui e ali vemos as típicas letras alongadas e finas de graffiti que adornam as paredes dos prédios decadentes. Lemos “podre”, “Fora Temor” e “nego”. Poderemos ler estas letras, e até a sua própria forma, como primos dos símbolos adkinra e sona, criando-se palavras de sapiência e aviso, assim como sinais de pertença àqueles que as compreendem, e com as quais se dão as boas-vindas a essa mesma comunidade? No canto de uma rua, vemos uma jovem mulher, que parece abandonada. A mulher é engolida por um buraco no chão e cai no que parece ser um mecanismo gigantesco, que a esmaga. Depois ela acorda, e percebemos então que ela é Dara, uma escrava que, anos depois da guerra, ainda sonha com a utopia de Palmares (mas será uma utopia se, afinal de contas, ela teve lugar mesmo?). Para os leitores de banda desenhada, esta sequência será reminiscente daquele curto episódio em que o Doutor William Gull, no livro Do Inferno, de Alan Moore e Eddie Campbell, “visita” a Londres do século XX, e se apercebe do quão desolador o futuro será. Dara talvez se aperceba então que o futuro que aguarda os seus descendentes não será assim tão mais brilhante, apesar dos prédios altos e da democracia, e pergunto-me se esta será a nota de desespero de D’Salete em Angola Janga. Mas por agora, naquele último capítulo, a utopia está ainda em curso. Ela corre livre. Dara é liberta e foge do engenho. E durante esse momento resplandecente, Dara é livre para olhar o céu estrelado sobre ela.

Uma nota de agradecimento à editora, pela oferta do livro.