Sem mutantes nem conservantes: a Banda Desenhada e o diálogo intercultural.

Como poderemos — neste curto espaço de tempo e num trio de autores — dar conta do diálogo que uma dada forma artística consegue ter com o seu tecido cultural? Procurando que essa pequena constelação cubra o máximo de diferenciações possíveis no que diz respeito à forma de expressão na qual trabalham.

Os três autores convidados para o encontro sobre Banda Desenhada neste Próximo Futuro não estão em ‘representação’ dos seus países, línguas, géneros, tipos de Banda Desenhada, ou sequer dela mesma enquanto disciplina. O trabalho de um autor a ele ou ela pertence, sendo depois possível fazer várias associações e integrações, e esperamos que aquelas permitidas pela obra de Posy Simmonds, Anton Kannemeyer e Marcelo D’Salete criem um escopo alargado.

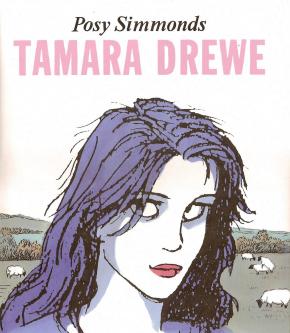

Posy Simmonds, 'Tamara Drewe'Posy Simmonds (n. 1945, Reino Unido) é uma autora que tem trabalhado desde o final dos anos 1970 em várias tiras de Banda Desenhada publicadas em jornais. Dessa forma, ela inscreve-se numa longa tradição, da Banda Desenhada e da Literatura, associada aos processos de serialização do século XIX e a uma dimensão de sátira social e política. Simmonds tem uma mão-cheia de livros infantis no seu currículo, mas a atenção crítica para com a sua obra centra-se sobretudo nas vinhetas e novelas que cria em torno de uma certa classe social, endinheirada e letrada do Reino Unido contemporâneo. No seio de The Guardian, ela criou duas narrativas de fôlego, em torno de mulheres cosmopolitas, educadas, melancólicas, sensuais mas mal-amadas, e as quais tentam reencontrar-se, como se costuma dizer, ao mudarem-se para o campo, mas onde encontram outros obstáculos: Gemma Bovery (2005), uma reapropriação livre da mais famosa personagem de Flaubert, e Tamara Drewe (2008), baseado num dos romances de Thomas Hardy, (e que seria adaptado ao cinema). Trabalhos mais curtos seriam coligidos em Literary Life (2003).

Posy Simmonds, 'Tamara Drewe'Posy Simmonds (n. 1945, Reino Unido) é uma autora que tem trabalhado desde o final dos anos 1970 em várias tiras de Banda Desenhada publicadas em jornais. Dessa forma, ela inscreve-se numa longa tradição, da Banda Desenhada e da Literatura, associada aos processos de serialização do século XIX e a uma dimensão de sátira social e política. Simmonds tem uma mão-cheia de livros infantis no seu currículo, mas a atenção crítica para com a sua obra centra-se sobretudo nas vinhetas e novelas que cria em torno de uma certa classe social, endinheirada e letrada do Reino Unido contemporâneo. No seio de The Guardian, ela criou duas narrativas de fôlego, em torno de mulheres cosmopolitas, educadas, melancólicas, sensuais mas mal-amadas, e as quais tentam reencontrar-se, como se costuma dizer, ao mudarem-se para o campo, mas onde encontram outros obstáculos: Gemma Bovery (2005), uma reapropriação livre da mais famosa personagem de Flaubert, e Tamara Drewe (2008), baseado num dos romances de Thomas Hardy, (e que seria adaptado ao cinema). Trabalhos mais curtos seriam coligidos em Literary Life (2003).

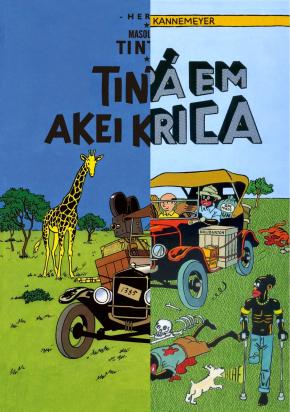

Anton Kannemeyer (n. 1967, África do Sul) é um ilustrador e artista plástico que, em conjunto com Conrad Botes, lançou no início dos anos 1990, no seu país, mas que teve circulação global, uma revista de banda desenhada intitulada Bitterkomix (assinando como “Joe Dog”). Na boa tradição dos underground comix norte-americanos dos anos 1960, escancaram-se as portas de uma representação crua e brutal, estereotipada, de todo um rol de ideias usualmente escondidas pelo verniz social. Esses trabalhos permitiram a Kannemeyer interrogar de forma directa, incisiva e virulenta o racismo do apartheid e da sociedade sul-africana (e do imperalismo euro-ocidental sobre a África negra), o que lhe angariou sempre controvérsias e ódios de vários quadrantes. Quer com séries de cartoons abertamente políticos (como Alphabet of Democracy, 2012) quer com revisitações à sua obsessão formal, política e fantasmática em torno de Tintin no Congo de Hergé (expressa em Papá em África, 2014, publicado em Portugal pela Chili Com Carne), o autor cria um sistema de representação subversivo, ora do tecido político-social que espelha ora das próprias estratégias representativas acessíveis à Banda Desenhada.

Anton Kannemeyer (n. 1967, África do Sul) é um ilustrador e artista plástico que, em conjunto com Conrad Botes, lançou no início dos anos 1990, no seu país, mas que teve circulação global, uma revista de banda desenhada intitulada Bitterkomix (assinando como “Joe Dog”). Na boa tradição dos underground comix norte-americanos dos anos 1960, escancaram-se as portas de uma representação crua e brutal, estereotipada, de todo um rol de ideias usualmente escondidas pelo verniz social. Esses trabalhos permitiram a Kannemeyer interrogar de forma directa, incisiva e virulenta o racismo do apartheid e da sociedade sul-africana (e do imperalismo euro-ocidental sobre a África negra), o que lhe angariou sempre controvérsias e ódios de vários quadrantes. Quer com séries de cartoons abertamente políticos (como Alphabet of Democracy, 2012) quer com revisitações à sua obsessão formal, política e fantasmática em torno de Tintin no Congo de Hergé (expressa em Papá em África, 2014, publicado em Portugal pela Chili Com Carne), o autor cria um sistema de representação subversivo, ora do tecido político-social que espelha ora das próprias estratégias representativas acessíveis à Banda Desenhada.

Marcelo D'Salete, 'A Encruzilhada'

Marcelo D'Salete, 'A Encruzilhada'

Marcelo D’Salete (n. 1979, Brasil) pertence àquela geração cuja primeira escola foram os fanzines e a small press, não apenas no seu país mas internacionalmente. Cultor de relatos curtos, em torno de personagens perdidas na malha urbana e as mais das vezes longe dos palcos da auto-expressão, o autor lançaria dois livros que reuniam algumas dessas histórias e que o colocariam no mapa da atenção mediática: Noite Luz (2008) e Encruzilhada (2011). Versando sobre um conjunto de jovens negros de ambos os sexos nas ruas menos centrais da cidade de São Paulo, essas vidas desconexas acabam por ter um ponto de fuga comum, que faz surgir uma espécie de retrato social contemporâneo de um Brasil urbano que nada tem a ver com a sua imagem “Globoalizada”. Nesse sentido, D’Salete cumpre na perfeição o principal papel dessa cultura, a saber, a criação de espaços alternativos, onde o próprio indivíduo cria os instrumentos necessários à sua identidade. O seu último livro, Cumbe (2014, com edição portuguesa prometida), sobre os quilombos, dá continuidade à sua estratégia, mas unindo-a a uma visão histórica, recuperando experiências esquecidas da cultura negra brasileira.

Se os territórios temáticos são bem distintos, também a abordagem estilística dos três autores é bem diversa. Simmonds está mais próxima da suave e delicada tradição da ilustração inglesa, com linhas sinuosas a lápis depois coloridas a guaches, em cores esbatidas, mas procurando vários momentos nas suas narrativas de disrupção material e estrutural. Kannemeyer parece ter assaltado a “linha clara” de Hergé, com os seus contornos pretos, grossos e fechados, áreas de cores lisas, e de quando em vez um trabalho de tramas sólido e bruto, próximo da xilogravura, mas onde a fragmentação de trabalhos curtos, inclusive imagens singulares, vão carregando um mesmo caminho. D’Salete usa processos mais livres, onde a grafite e a tinta surgem em manchas ‘sujas’ e densas, enclausuradas em enquadramentos apertados e enviesados, no qual o ‘fora de campo’ nas relações entre texto e imagem apenas corrobora uma espécie de ‘falhanço’ em se integrar em discursos hegemónicos ou categorizáveis.

Sob esta óptica sobressaem as diferenças entre os autores mas que, consequentemente, revelam a natureza múltipla e mutante da Banda Desenhada. Independentemente da sua relação histórica com uma (para-)literatura marcada por características ‘menores’ tais como a serialização, a ‘estereotipificação’ dos seus esquemas de representação e estruturação, ou a segmentação dos seus públicos e géneros, a sua produção contemporânea atomizou de modo dramático essa consideração histórica (e algo incompleta, de resto). Ao contrário de uma percepção social ainda comum, informada por anos de produção de entretenimento infanto-juvenil, e uma certa nostalgia dos seus defensores mais ‘fanáticos’ (i.e., não-críticos), a banda desenhada como um todo não é, nem poderia ser, uma mole homogénea. A um só tempo, porém, é possível interrogá-los e, independentemente das nações, línguas, sexos, idades, formatos, géneros e estilos, encontrar algumas características comuns, provocadoras, interpelantes e até passíveis de serem vistas como ‘micro-resistências’ a discursos hegemónicos veiculados noutras linguagens. De uma forma ou outra, sob a capa da ficção ou da paródia, de relatos melancólicos ou um humor desabrido, de uma maneira ambivalente ou patente, estes são alguns dos autores que abrem espaços para novas vozes se expressarem neste meio. Aliando-se a uma produção contemporânea que prospera no autobiográfico, na reportagem, no caderno de viagem, no ensaístico, e até mesmo no experimentalismo formal, compreende-se em parte o crescimento exponencial desta área de criação nos últimos vinte a trinta anos (e que tem sido acompanhada igualmente por um desenvolvimento consolidado de abordagens académicas).

Diz Ernst von Alphen em Art in Mind que “a arte, na sua especificidade histórica, engendra questões gerais, transhistóricas e filosóficas”. O que, de uma maneira talvez um tanto ou quanto dramática, é o mesmo que dizer que a arte ‘pensa’. No interior de seja qual for o complexo social, histórico, institucional, em que se integrará, mais localizado ou mais globalizado, a Banda Desenhada tem os seus próprios processos de pensamento e diálogo. Ela tem uma ‘autonomia’ própria, sendo esta não uma espécie de independência ensimesmada, mas uma agência intrínseca e idiossincrática.

Simonds, Kannenmeyer e D’Salete, cada qual a seu modo, contribuem para o pensamento próprio deste domínio, juntando-se a toda uma constelação de autores que o fizeram ao longo de décadas, criando uma história paralela à usual, sempre expandindo o campo da Banda Desenhada para além do seu espaço social mais imediato. Dessa forma preparam igualmente uma revolução para o futuro da sua percepção. Isto é, ao passarmos a compreender um campo mais expandido da Banda Desenhada, pautada pelos seus exemplos mais felizes em termos de peso cultural e capacidade de reflexão, também estamos a permitir que se procurem novas formas de criação, possibilidades mais abertas de experimentar caminhos alternativos. E nada disto tem a ver com potencialidades da Banda Desenhada ou ‘ir além’ dos seus supostos limites. Bem pelo contrário, é olhar para o que já existe, e cartografar as coisas de uma forma mais lata, é compreender que não se tratam de experiências isoladas, mas de uma verdadeira expansão das fronteiras.

Jan Baetens, no artigo “Bande dessinée et roman graphique”, argumenta que aquilo “que conta numa ‘boa’ banda desenhada não é a qualidade plástica do desenho mas a sua capacidade de entrar em diálogo com a cultura de uma época”. Estes três autores convidam-nos a navegar por entre a produção existente, sua e de outros, em busca dos diálogos mais intensos.