Jogos de Palavras

A linguagem, a língua, as palavras são muito traiçoeiras. Torcidas para um lado podem dizer o contrário do que diriam torcidas para o outro lado. E frequentemente o mais importante é percebermos o que ocultam, ou dissimulam. É disso que aqui se fala.

Em tempos que já lá vão, andava eu pelo estrangeiro, deu-se o caso de ir encalhar num emprego de ambiente internacional, com colegas de vários países da Europa. À hora do café acontecia muitas vezes pôrmo-nos a trocar galhardetes com os clichés, frases feitas e preconceitos, uns mais inocentes do que outros, com que cada país brindava sobretudo os vizinhos mais chegados (et pourt cause, diziam os franceses). Cada qual achava que a sua língua era obviamente a mais clara, a mais elegante, a mais “civilizada”. As outras eram “uma algaraviada”, era “hablar chino”, era “baragouiner”. Se não entendem alguma coisa, os holandeses dizem “dat komt mij Spanish voor”, os portugueses dizem “isso para mim é chinês”, os franceses dizem “parler comme une vache espagnole” (literalmente, “falar como uma vaca espanhola”. O que poderá soar como qualquer coisa vagamente surrealista, não fosse dar-se o caso de ser uma deformação de “parler comme un basque espagnol”, foneticamente bastante semelhante, mas que significa antes “falar como um basco espanhol”).

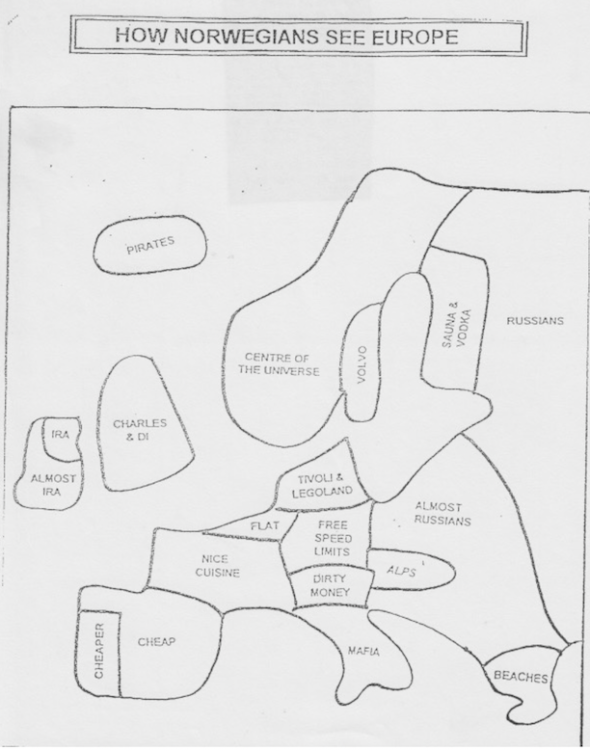

Já se sabe que todos afinavam pelo mesmo diapasão. E o que fica dito sobre as línguas que cada um falava, repetia-se no mesmo tom em relação à educação (sempre má, a dos outros), as relações com o dinheiro, com o sexo, etc etc. Um dia um norueguês levou para a tertúlia um mapa da Europa desenhado por ele com os países identificados por clichés, todos bastante correntes ainda hoje (nas rábulas da televisão, nas conversas de café, e noutros altos lugares da cultura elevada que na Europa se pratica). Devo reconhecer que lhe achei uma certa piada, ainda assim.

É possível que este género de expressões e palavras chauvinistas vá perdendo aos poucos a peçonha com que nasceram, à medida que se vai atenuando a memória das guerras e das atrocidades que em muitos casos lhes deram origem. Terão hoje um valor quase comparável aos mexericos entre vizinhos de condomínio, e pouco mais são do que curiosidades linguísticas enterradas em dicionários de idiomatismos.

Permanecem, porém – e é disso que aqui se trata – como cicatrizes mal saradas de velhas feridas. Assim como permanece sob outras formas o que lhes está na base: a recusa e o rebaixamento daquilo ou de quem é diferente. Pode mudar o contexto que lhes deu origem, mas as mesmas palavras envenenadas – bougnol, nègre, boche, youpin, gachupine, mouro, frogg, jerry, monhé, pakkie, terrone, e outras que me recuso a escrever – palavras a ressumar desprezo ou ódio, estão sempre prontas a reaparecer em novos contextos, novos antagonismos, reais ou imaginados, seja contra os emigrantes, ou os refugiados, ou contra os “estranhos” ou estrangeiros.

Poderá pensar-se que as palavras não matam ninguém, como por vezes se diz. Mas seria esquecer que, usadas como armas de arremesso, não é difícil passarem à ação, ao desejo de eliminar “a diferença”, com leis que banem manifestações culturais e mesmo a indumentária de quem é “diferente”, com a destruição de símbolos identitários, com as discriminações contra atitudes ou a aparência consideradas contrárias à “norma”, e até com perseguições a minorias.

O veneno das palavras

Se nos dedicarmos a um exercício de “arqueologia linguística” dessas expressões, é possível que muitas delas vão desaguar nas muitas guerras e invasões com que a Europa se foi dilacerando e desmembrando. Costuma dizer-se que a Europa é uma manta de farrapos que nos ficou como despojo de guerra. E é. De muitas guerras – cada guerra, cada novo retalho. Os tratados e as alianças urdidos pela relação de forças da altura lá foram cosendo ou alinhavando novos países e fronteiras, disfarçando (mal) velhos rancores, humilhações e antagonismos. Mas que, no entanto, como tudo o que é recalcado, vêm ao de cima sempre que arranjam maneira de contornar as inibições que a hipocrisia diplomática lhes impõe. Fazem-no frequentemente sob a forma de preconceitos e estereótipos que achincalham ou menosprezam os vizinhos do outro lado da fronteira. Os tratados podem ter posto termo às guerras, invasões, cruzadas, colonizações, mas a ferida continua latente. Sob as roupagens de idiomatismos, frases feitas – verdadeiros lapsos de língua que involuntariamente trazem à luz palavras ou sentimentos inibidos – a parte oculta dos antigos ódios manifesta-se em assomos xenófobos ou racistas contra os inimigos de ontem, que vivem do outro lado da fronteira, que têm uma cor de pele ligeiramente diferente, ou que professam outra religião. Os visados, aliás, quando podem, quase sempre, pagam na mesma moeda.

Ingleses e franceses são um exemplo clássico deste pingue-pongue de velhos rancores desde a conquista da ilha bretã por Guilherme da Normandia (1066). Podem já não descambar numa Guerra dos Cem Anos (1337-1453), nem numa Guerra dos Sete Anos (1756-1763), mas sobrevive em expressões de desprezo como “to take the French leave” (despedir-se à francesa), a que os franceses ripostam com uma expressão equivalente, “filler à l’anglaise”. A memória das invasões ficou muitas vezes retida em expressões que designam os males que os invasores trazem consigo, como a sífilis, que em diversas línguas é batizada com nomes como “o mal francês” (para os italianos), o “mal italiano” (para os franceses), “o mal português” (na Índia), o “mal cristão” (entre os otomanos).

A língua é quase sempre o último reduto desses ódios recalcados. As palavras são de certo modo um espelho da sociedade e o racismo e a xenofobia são ainda hoje os herdeiros dessas palavras que ferem, que podem mesmo matar. E que sobrevivem até aos dias de hoje, mesmo quando há muito se esfumaram as razões históricas que lhes deram origem.

Ainda há pouco tempo (2017) o ministro das Finanças holandês, também presidente do Eurogrupo, acusava os europeus do Sul de gastarem o dinheiro “em copos e mulheres” e “depois pedirem que os ajudem”. A acusação despertou os brios dos portugueses que se calhar sentiam haver ali ainda ecos do enxovalho que nos persegue desde a antiguidade, cento e tal anos antes de Cristo e que (erradamente!) se atribui a Júlio César: “Há nos confins da Ibéria um povo que nem se governa nem se deixa governar”. Seja como for, em resposta ao desabafo do ministro holandês, o Governo português pediu o afastamento do presidente do Eurogrupo; um deputado (Duarte Marques) diagnosticou sumariamente o incidente: “Este socialista holandês é um atrasado mental”; o correio dos jornais regorgitava de comentários vindicativos e culpavam a “habitual hipocrisia dos “protestantes” do Norte contra os católicos do Sul”, e que se consideram “senhores de uma ética superior, mas na verdade revelam uma tradição gananciosa assente na usura.” (Ui! Ui! O que isto não faz lembrar a “Dutch generosity” com que os ingleses rotulam a suposta sovinice dos holandeses!).

Aliás, a avareza, a ganância, a mesquinhez nas relações com o dinheiro é umas das acusações mais frequentes nesta guerrilha de palavras que se cristalizou em expressões como “avaro come un Genovese” (em Itália), ou “ser un judio” (em Espanha) Os alemães acusam os escoceses do mesmo (“Geizig wie ein Schotte”, avaro como um escocês). E os italianos acusam os portugueses de fugirem ao pagamento devido (“pagare alla portoghese” ou “fare il portoghese”).

Acusação injusta esta, aliás. Se formos a ver, a história que está na origem da expressão mostra precisamente o contrário. Acontece que nos tempos áureos do Venturoso rei Dom Manuel, Portugal era um dos países mais abastados da Europa, graças às riquezas que negociava, dizem uns, ou mais provavelmente, dizem outros, de que se assenhorava ou que extorquia por terras de África e da Índia. Decidiu então El-rei, com o objetivo de afirmar o poder político de Portugal e de conquistar o apoio do Papado para a expansão do império português que preparava, enviar a Roma uma faustosa embaixada com presentes sumptuosos e exóticos (entre eles, um elefante albino, e um rinoceronte nunca antes visto na Europa, que, diz-se, foi imortalizado na conhecida gravura de Dürer), presentes esses e embaixada essa que deixaram impressionados os habitantes da cidade e o próprio Papa Leão X. De tal modo o impressionaram que fez publicar um decreto que isentava os portugueses do pagamento de diversos serviços, como hospedarias, restaurantes e teatros. Os romanos, claro, não deixaram de aproveitar a borla e para aproveitarem as mesmas prerrogativas, faziam-se passar por portugueses (“fare il portoghese”, precisamente!) para não pagarem a entrada nos espetáculos que para a ocasião se realizavam em Roma. Mas, como é sabido, os preconceitos raramente são usados contra quem os usa, e por isso são os portugueses quem, ainda hoje, paga as favas desta história mal contada.

Troca de palavras

Sendo as palavras uma espécie de espelho da sociedade de onde emergem, elas refletem-na necessariamente tal como ela é em cada momento. E, viva como é, ela acompanha as evoluções que a sociedade vai atravessando – ora ganhando novos sentidos, ora fossilizando-se e perdendo outros por vezes. Esta dinâmica tem apenas a ver com a força das correntes que subjazem a toda a comunidade dos falantes de cada língua. É possível que as relações de força dominantes, o Poder, até certo ponto a influenciem, mas não poderão determiná-la. Banidas, as palavras sobrevivem das formas mais inesperadas. E ressurgem ou reencarnam de mil e uma maneiras.

A ditadura em Portugal (mas trata-se de um fenómeno universal) montou todo um sistema destinado a apagar da vida coletiva certas palavras, imaginando que desse modo despoletavam as ideias que lhes estavam associadas. A Censura era no fundo uma maneira quase mágica de apagar as realidades incómodas, simplesmente banindo as palavras que as nomeavam. Palavras como sindicato, greve, manifestação, para dar alguns exemplos de que ainda me lembro, constavam da lista de proibições fornecida aos redatores dos noticiários.

Mesmo poderes mais difusos – como grupos de pressão, correntes de opinião ou as chamadas redes sociais – podem sofrer da mesma tentação de mudar a realidade “por decreto”, procurando impor uma higiene da linguagem, limpando-as de algum odor menos agradável a uma ou outra sensibilidade, para a tornar mais “correta”, ou simplesmente “cancelando” certas palavras, como se fosse possível imobilizar num sentido único a realidade. E pure si muove, como dizia o outro. Não é que daí viesse algum mal ao mundo, na maior parte das vezes, sobretudo não estando em jogo nenhuma forma de imposição manu militari, embora tudo isso caiba na mesma ilusão ingénua de que mudando as palavras se muda a realidade.

Como ponto extremo desta quimera, chegou-se a proibir as línguas minoritárias: em Espanha o franquismo proíbia o catalão, o basco, o galego. Em França, país centralista como não há outro, proibiram-se as línguas faladas em certas regiões de França – o occitano, o bretão, o basco, o corso. Não há muito tempo, havia ainda por todo o país placas a dizer: “Proibido cuspir no chão ou falar bretão” (que se repetia em relação a qualquer outra língua regional). Invocava-se nestes casos a necessidade de defender o “idioma” (a língua “nacional”, símbolo de unidade) como oposto aos “dialetos”. Uma distinção, diga-se de passagem, que como em todo o resto assenta unicamente na lei do mais forte. Como um conhecido linguista muito bem sintetizou numa fórmula que diz tudo: “Uma língua é um dialeto com exército e marinha.”

A política linguística como arma de opressão é sobretudo patente no caso dos países coloniais, que simplesmente impunham as línguas europeias às suas colónias nos outros continentes, ignorando e menosprezando as línguas faladas pelos povos que aí habitavam. E, para cúmulo, ridicularizando depois a forma como os dominados usavam a língua assim exportada. Os colonos portugueses troçavam do “pretoguês” falado pelos africanos. Os franceses riam-se do “parler petit-nègre”, como designavam pejorativamente o francês falado pelos naturais das suas colónias africanas. O racismo entranhado nesta designação ficou bem ilustrado pelo administrador colonial Maurice Delafosse quando em 1904 escrevia: “Como se pode pretender que um Negro, cuja língua é de uma simplicidade rudimentar, assimile rapidamente um idioma tão refinado como o nosso? Se queremos ser compreendidos depressa e bem, temos de falar com os negros colocando-nos à altura deles, ou seja falando-lhes em ‘petit-nègre’”.

Não se trata de uma opinião isolada nem inconsequente. Em 1916, foi distribuído nas fileiras do exército colonial francês um “Manual do Francês Simplificado” a fim de os oficiais poderem “fazer-se entender um pouco pelos seus homens”. O livro sugere que, ao falar com os soldados, os oficiais ponham os verbos sempre no infinitivo, suprimindo as concordâncias em género e número. E o tal Manual dava mesmo exemplos, para o caso de o oficial não atingir a subida lógica aí exposta: a frase “a sentinela deve colocar-se de modo a poder ver bem e não poder ser vista” converte-se em “sentinela ter de procurar bom lugar. Inimigo não ver sentinela. Sentinela ver todo setor.”

Diante disto só apetece dizer: cabecinha que pensar isto dever ser um bocado torcidinha. Mas enfim…

Esta minha tortuosa digressão pela ambígua vida das palavras fica-se pela Europa, embora esteja convencido de que no resto do mundo as coisas não terão sido e não serão muito diferentes. Ao concluir, vem-me à ideia o que dizia um amigo meu, que já por cá não anda. Discutíamos dicionários e a sua suposta neutralidade, ou duplicidade, e ele despachou a questão com a sentença: “As palavras não sabem o que dizem”. E se formos a ver é realmente verdade. Mas, como eu estava a dizer, se calhar também não serve de muito tentar ensiná-las.