Regina Guimarães: uma poética do devir

O artigo que se publica remonta a 2001 e foi apresentado oralmente no Porto, na Biblioteca Almeida Garrett. Foi depois publicado no nº 0 da revista eletrónica primeir@prova, da FLUP. Como então expliquei (vd. nota 1), não fiz uma reescrita do texto original, pois pretendia (e pretendo) registar esse primeiro encontro com a poesia de Regina Guimarães. Nessa altura, li de uma só vez os livros indicados na bibliografia, num misto de curiosidade, perturbação e estranhamento. Os poemas de Regina resistiam à prática de leitura dialogante e intertextual treinada no estudo de The Waste Land e de muitos outros poemas (em língua portuguesa, inglesa e francesa). Não conseguia descobrir uma genealogia (nem mães nem pais literários); apenas ecos e ressonâncias, que tinham inevitavelmente a marca da minha enciclopédia literária, das minhas vivências – e das circunstâncias da leitura. A falta inicial de palavras, um quase “bloqueio”, acabariam por dar lugar ao extenso texto que aqui se reproduz, um texto que dizia, antes de mais, da urgência de ler e reler Regina Guimarães.

Duas décadas depois, a obra “avessa à ideia de obra”, ainda que circulando nas margens, ainda que em pequenas tiragens está agora mais visível, mais acessível. Comece-se pela plataforma Hélastre da dupla Regina/Saguenail – regresse-se a BUALA/galeria “Acaso subjectivo” – e procure-se a antologia de poesia organizada por Rui Manuel Amaral, Antes de mais e depois de tudo. E não deixar de ler o testemunho de Margarida Vale do Gato, “Uma marginalidade perplexa e abraçada”.

O DO AMOR

Espaço sem portas, sem estradas, o do amor.

O primeiro desejo dos amantes

é serem velhos amantes.

E começarem assim

o amor pelo fim.

(Tutta, p. 111)

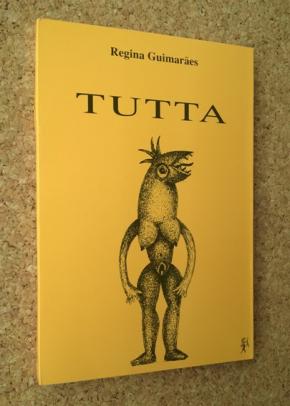

Entre a visibilidade (e divulgação) de muitos dos trabalhos artísticos de Regina Guimarães e a quase invisibilidade da sua poesia existe uma injusta desproporção a merecer algumas palavras introdutórias. Artista multifacetada, Regina Guimarães não é, de modo algum, um nome desconhecido no panorama cultural português, ainda que a sua actividade artística se tenha realizado, ao longo dos anos, nas margens de uma certa cultura oficial ou oficializada. Mas é possível que a Regina poetisa constitua para muitas pessoas uma total revelação. Assim, embora me detenha de seguida na apresentação sumária de outra obra que não a poesia, passo de imediato a enunciar os títulos dos livros até agora publicados neste domínio: A Repetição (Porto, Hélastre, 1978); Abaixo da banalidade, Abastança (Hélastre, 1979); Anelar, Mínimo (Lisboa, ed. & etc, 1985); O Extra-Celeste (Porto, AEFLUP, 1991) e Múmia, (Hélastre, 1991); Uma árvore como se fosse uma rainha (1992) (1) e, por último, Tutta (Porto, ed. Felício & Cabral, 1994).

De Regina se poderá dizer, sem qualquer exagero, que ela é, de facto, e à letra, uma artista dos sete instrumentos e mais alguns. O trabalho de Regina (para lá da docência da língua francesa e do ensino de dramaturgia) desenvolve-se em simultâneo ou alternadamente em várias áreas artísticas que, não raras vezes, dialogam entre si. É tradutora, autora de textos dramáticos, realizadora de vídeos (2), escritora de guiões para cinema, letrista, autora também de peças e canções infantis, etc., etc. Quanto à escrita de poesia, essa prática (ou forma de respirar) vem já de muito longe, tanto quanto me foi permitido saber. Neste longo curriculum inclua-se ainda a organização de oficinas de escrita e a crítica cinematográfica exercida nas páginas do jornal O Primeiro de Janeiro, e, sobretudo, na revista de cinema A Grande Ilusão, que fundou em 1984 e que dirigiu durante alguns anos (3). Muito do seu trabalho é realizado em colaboração com o marido, Saguenail, tendo com ele fundado a Hélastre, produções artísticas e de espectáculo. Foi de parceria com Saguenail que escreveu os textos dramáticos Ísis Triste (1993), Fechei os olhos e vi (1997), A Pintura Americana (1999), A Evasão (1999), Pesar (2000) e Idade Ingrata (2001). Os três primeiros textos foram encenados pela Companhia de Teatro de Braga, uma companhia que com alguma regularidade encena muitas das peças traduzidas por Regina Guimarães. A relação da poetisa com o mundo do teatro é intensa, como o prova o seu envolvimento na encenação da peça Oresteia (2001), na Cadeia de Paços de Ferreira, numa experiência inédita no nosso país, tendo sido o papel de actores desempenhado por alguns presos daquele estabelecimento prisional. Há ainda a assinalar no campo do teatro uma colaboração regular com o Teatro de Marionetas do Porto (recordem-se os espectáculos «IP5», «Alice», «Óscar», entre outras peças) ou com o Balleteatro Companhia (vejam-se os belíssimos textos escritos por Regina para Screen (24 fracturas expostas). E no domínio da tradução é, deveras, impressionante o rol de autores traduzidos, de que apenas destaco alguns nomes (e algumas peças), sem qualquer ordenação particular: Corneille (A Ilusão Cómica), Molière (As preciosas ridículas; Tartufo), Musset (Fantásio), Claudel (O anúncio feito a Maria; Partir a Meio Dia; A Morte de Judas), Robert Pinget (Arquicoiso, Paralquimia, etc.), Sartre (A puta respeitadora), S. Beckett (Dias felizes), Brecht (Lux in tenebris), Saguenail (Tráfico da alma), Sarrazac (Lázaro também ele sonhava com El Dorado), J. Tardieu (O guichet e outras), M. Vinaver (King), Koltesè (Roberto Zucco), etc., etc. Da relação entre a sua intensa actividade de tradução e a escrita de poesia, entendidas ambas como espaços de transitividade, de transfiguração e de reinvenção permanente da palavra (da língua, da linguagem) muito haveria a dizer – o que terá de ser adiado para um outro momento e para um outro lugar.

Deixo para o final desta exposição panorâmica e sucinta o trabalho que mais decisivamente contribuiu para a projecção do seu nome no espaço artístico português. Refiro-me naturalmente ao grupo musical Três Tristes Tigres e aos três álbuns até agora editados: Partes Sensíveis (1993), Guia Espiritual (1994) e Comum (1998). Se nos últimos dois trabalhos as letras foram escritas em co-autoria com a cantora Ana Deus, já no primeiro álbum todas as letras têm a sua assinatura. O sucesso de imediato alcançado por esse primeiro álbum, no estranho assalto desses paradoxais tristes seres felinos no feminino, poderia ter sido o caminho para a descoberta da poesia de Regina, no reconhecimento de que muitas das letras são também poemas. Embora, como Regina sublinhe numa entrevista dada na Escola de Gondomar (onde essas letras foram objecto de estudo), haja naturalmente distinções de carácter sobretudo prosódico entre o poema (que se lê ou ouve) e o texto poético que se destina a ser cantado e musicado (4).

Mas essa descoberta não aconteceu de facto, pelo menos no sentido de um reconhecimento capaz de activar os mecanismos da crítica, esse discurso de mediação entre os autores e os leitores, discurso de apresentação e de revelação (mesmo quando veicula juízos negativos), e discurso último da legitimação e do reconhecimento. Talvez a popularidade que a banda rapidamente alcançou tenha afinal contribuído para a diluição da imagem da poetisa na imagem da letrista, com todos os preconceitos que esta imagem ainda carrega: a ideia de ligeireza, de facilidade, etc. Assim, a poesia de Regina continua a ser até ao presente uma poesia de minorias. Jogo, com alguma ironia, com as palavras de um título que fui buscar a um jornal de há alguns anos, numa pesquisa frustrada sobre a obra poética da autora (5). Tratava-se de uma entrevista de Regina Guimarães, na função de mulher politicamente empenhada, que foi e continua a ser, a propósito de eleições legislativas. Utilizo a expressão poesia de minorias, pensando não na temática, mas exclusivamente no público e no circuito de comunicação que os poemas da autora percorrem. Porque, como muitos ou muitas poetas (que também são de minorias), Regina tem os seus leitores fiéis e atentos, mesmo quando os livros são publicados por editoras menores ou periféricas. E, não deixa de ser surpreendente que passados muitos anos após a publicação de Tutta, e na ausência do referido discurso crítico, este livro (ele próprio objecto ausente) seja lido e admirado ainda hoje por jovens leitores – facto este que tive oportunidade de confirmar junto de alguns dos meus alunos. Talvez a poesia, mais do que o romance, possa sobreviver nos nossos dias à margem do discurso crítico oficial, e, como palavra viva, possa transformar o leitor em ouvinte, em encontros de poesia, surpreendentemente cada vez mais frequentes nesta era do texto literário digital. Afinal, mais liberta dos limites físicos do objecto-livro, muitos são os caminhos da poesia…

Nesta linha de reflexão vem a propósito convocar, para este exercício de aproximação à poesia de Regina, algumas palavras do poeta e filósofo António Franco Alexandre, num texto de resposta a um inquérito feito pela revista Relâmpago a vários poetas e críticos. «Como falar de poesia?» era a questão colocada. Não podendo transcrever a totalidade desse lúcido testemunho, limito-me a um passo que serve de síntese a algumas das ideias aqui esboçadas:

Quanto ao resto, sou um incorrigível optimista e penso que os textos e os leitores, como vivem num espaço e tempo muito mais amplos do que nós, acabam por encontrar-se; ainda que me incomode, sim, certo silêncio selectivo e arbitrário que se faz, sobre alguns autores ou livros ou até aspectos, processos, temas. (6)

Ao debruçar-me sobre os livros de poesia de Regina Guimarães não pude deixar de pensar noutras explicações plausíveis para o silêncio da crítica, que não se prendem unicamente com questões editoriais ou outras de ordem extra-textual, mas com a própria poética da autora. A poesia de Regina é, na sua globalidade, uma poesia obscura, enigmática, uma poesia de «indirecção» (não discursiva, portanto), uma poesia que de imediato provoca um efeito de estranhamento pela imagística surrealista e surrealizante, pelo consequente desregramento semântico, pelo desmembramento ou fractura visível das palavras e dos objectos, pelos sussurros familiares que nela captamos, mas que ainda assim permanecem ininteligíveis. Identificar a herança da poética surrealista, ou do futurismo russo ou ainda a herança remota, longínqua, do texto bíblico (esses arquitextos inquestionáveis na poesia da autora), em pouco contribui para a compreensão deste universo poético. De pouco adiantará também dizer que os grandes temas de Regina são os grandes temas que dizem respeito à humanidade: nascer, morrer, amar, sofrer. Ou ainda: a poesia, o corpo, o tempo, a infância, a memória. Poesia elíptica adversa à efusão lírica, ao confessionalismo directo, à notação minimalista do circunstancial ou do real quotidiano, esta, é, sem dúvida, uma poesia que resiste à decifração linear, à explicação, e naturalmente, a qualquer exercício de paráfrase, essa heresia da crítica que já Edgar Allan Poe repudiava em inícios do século XIX. Como falar então desta poesia? Sublinho a dificuldade: como falar de uma poesia que adivinhamos/sentimos como um espaço de reverberações, de ecos, de confluência de vozes e de textos, como espaço visitado por múltiplos poetas, de tradições e de lugares diversos, mas onde não há lugar para a nomeação ou para a citação? E penso, por contraste, na poesia de um Paulo Teixeira (entre outros exemplos possíveis), na constante citação de nomes de autores ou de figuras históricas, i.e., na explicitação de um universo pessoal de referências literárias e artísticas, que já desenha perante o leitor um determinado horizonte hermenêutico. Como falar, pois, desta poesia multiforme e proteiforme, que, mesmo a uma leitura mais desatenta, se apresenta como um mundo poético em constante mutação, como um espaço de errância e de instabilidade que parece querer resistir a qualquer tentativa de fixação ou de delimitação de fronteiras? (7)

Que a obra poética da autora não se confina aos limites do «texto», como que fugindo à cristalização na palavra escrita, prova-o a transmutação ocasional de alguns poemas noutras formas de expressão artística: plástica («Uma árvore como se fosse uma rainha»), imagem videográfica (Múmia) ou ainda linguagem musical (em adaptações diversas). Pelas mãos do pintor Alberto Péssimo (leitor de eleição de Regina), opera-se a metamorfose desse belo poema que é «Uma árvore como se fosse uma rainha»: as palavras e os versos ora se atomizam e fragmentam, expandindo-se e ramificando-se em todas as direcções, ora se reagrupam em novos conjuntos, numa sintaxe combinatória de signos verbais e icónicos que potencializam o cinetismo intrínseco do poema original. Entre a literatura e as artes gráficas, num espaço quase «vibrátil», o poema-árvore-corpo respira, desvelando (-nos) pela imagem alguns dos motivos condutores da poética de Regina Guimarães: a unidade primordial mulher-terra, a celebração da vida, a permanência na morte, um mundo de correspondências vitais, um universo em expansão contínua: «Um tropismo, uma folha engasga / as goelas da brisa. Baixa-te para / eu ver.» (s/p).

Desvio o olhar desse objecto artístico que é já uma interpretação (ou acto de transdução) e procuro por dentro da poesia de Regina outras respostas para a questão enunciada, sobretudo naqueles poemas onde mais explicitamente se expõe uma «Arte Poética» e onde a auto-reflexividade é mais visível. Encontramos vários no livro Anelar, Mínimo, um pequeno volume de poemas onde a poetisa se entrega a um experimentalismo verbal que nunca se esgota no efeito lúdico ou no formalismo gratuito, porque nas fendas introduzidas nas palavras, na cacofonia recorrente, na abolição de nexos lógicos e no recurso a muitos dos processos e imagens de raízes surrealistas, há uma incessante procura da visão inesperada dos objectos mais comuns ou familiares. O que se consegue, por vezes, por um simples efeito de retardamento, de lentidão (de câmara lenta), a que a própria leitura desses textos nos obriga, como, por exemplo, no poema «Saga, Ás» (do qual cito os últimos versos): «Quebrar no sí / tio do feio do fei / tiço em ramos di / versos.» (p. 8). Poderia escolher «Abelha Obreira», «Leite Motivo», «Fazer Farinha», «Dizer-Me Respeito», ou o poema «Feel Ing», espécie de acto de contrição poética que se faz logo nos versos iniciais: «A facilidade enfurece, dieta de cor, / fastios ponham-se ao largo. A imitação a- / calma, minha culpada, minha culpada, / minha culpada máxima, serôdia p-rosa» (p. 10). Ou poderia também escolher o poema em prosa de conclusão (inconclusa) intitulado «Fim», exemplo perfeito de um programa de rasura do lirismo (ou da sua contenção) e que começa desta forma: «Em vez de um livro um tanque com as suas águas de dicionário, com a sua caspa verde, de verdade verde cor das palavras quando fogem, e a sua capa de óleos insulares, que é como quem diz, pontuar ou “debrucem-se”» (p. 19).

Decido-me, afinal, por um poema do último livro publicado, poema de balanço de tudo o que a poetisa escreveu. Trata-se do poema inicial de Tutta, espécie de pórtico para um livro mais luminoso do que todos os outros, pela contenção e pela intensidade, o livro onde através de um léxico mínimo, mas essencial, se desenham imagens de um universo primordial, quase desabitado, num tempo que se diria fora da história. O poema intitula-se «relento». Cito apenas os primeiros versos: «Relendo os antigos versos / os primeiros à deriva / parecem-me gralhas dum texto maior / Por isso os temo / e os amo errados neste tempo ao tempo / de trajectórias corrigidas.» (p. 5). Atento nessa definição inscrita no poema, «gralhas de um texto maior», e deixo de lado a sugestão da imperfeição e do amor na imperfeição, para me fixar num sentido (entre muitos outros) desse segmento poético. Todos os poemas de Regina são, de certo modo, instâncias de um texto maior, textos feitos de outros textos, que não se confinam ao campo do que está escrito ou da tradição ocidental e que ultrapassam os limites do que habitualmente entendemos por Poesia. Se nos poemas de Regina são visíveis, em maior ou menor grau, os rastos das poéticas simbolista, surrealista, ou até mesmo maneirista, outros traços ou vestígios conduzem-nos ao magma de toda uma tradição oral, que se estende da literatura popular à literatura infantil e na qual podemos incluir todo um conjunto de textos ligados a actos litúrgicos como as orações, os salmos ou outros cânticos religiosos. Dois títulos: «cruzes canhoto» e «Os Barcos a virar» (Tutta; p. 59 e p. 83); dois versos: «Oh fogo cruzado que denúncia denuncias» (Anelar, Mínimo; p. 9) e «E para onde aponta a ponta desses negros pés?» (Tutta; p. 116); duas palavras: «grandes remédios» (Tutta; p. 24), uma estrofe: «Rapazes eu sou / eu sou rapazes / Façamos as pazes.» (Tutta; p. 21) – todos estes pedaços ou filamentos de poemas nos mostram a importância que têm, na poesia de Regina, esses textos quase mágicos que são as lengalengas, as ladainhas, as litanias, as rezas, os esconjuros, os provérbios, os aforismos, as sentenças, os trava-línguas, etc., etc. Só a autora poderá dizer-nos se os seus trocadilhos homonímicos, os seus jogos de homofonia e de paronímia constantes (de Anelar, Mínimo a Tutta), bem como outros jogos de linguagem, devem mais à influência das experiências levadas a cabo por poetas como Khlebnikov e Maiakovsky (ou a escritores do grupo francês OULIPO) ou aos efeitos de nonsense fonético de muitos desses outros textos, que nos oferecem desde há muito tempo idêntica fruição acústico-articulatória e que constituem, em certo sentido, uma espécie de língua transracional.

Decido-me, afinal, por um poema do último livro publicado, poema de balanço de tudo o que a poetisa escreveu. Trata-se do poema inicial de Tutta, espécie de pórtico para um livro mais luminoso do que todos os outros, pela contenção e pela intensidade, o livro onde através de um léxico mínimo, mas essencial, se desenham imagens de um universo primordial, quase desabitado, num tempo que se diria fora da história. O poema intitula-se «relento». Cito apenas os primeiros versos: «Relendo os antigos versos / os primeiros à deriva / parecem-me gralhas dum texto maior / Por isso os temo / e os amo errados neste tempo ao tempo / de trajectórias corrigidas.» (p. 5). Atento nessa definição inscrita no poema, «gralhas de um texto maior», e deixo de lado a sugestão da imperfeição e do amor na imperfeição, para me fixar num sentido (entre muitos outros) desse segmento poético. Todos os poemas de Regina são, de certo modo, instâncias de um texto maior, textos feitos de outros textos, que não se confinam ao campo do que está escrito ou da tradição ocidental e que ultrapassam os limites do que habitualmente entendemos por Poesia. Se nos poemas de Regina são visíveis, em maior ou menor grau, os rastos das poéticas simbolista, surrealista, ou até mesmo maneirista, outros traços ou vestígios conduzem-nos ao magma de toda uma tradição oral, que se estende da literatura popular à literatura infantil e na qual podemos incluir todo um conjunto de textos ligados a actos litúrgicos como as orações, os salmos ou outros cânticos religiosos. Dois títulos: «cruzes canhoto» e «Os Barcos a virar» (Tutta; p. 59 e p. 83); dois versos: «Oh fogo cruzado que denúncia denuncias» (Anelar, Mínimo; p. 9) e «E para onde aponta a ponta desses negros pés?» (Tutta; p. 116); duas palavras: «grandes remédios» (Tutta; p. 24), uma estrofe: «Rapazes eu sou / eu sou rapazes / Façamos as pazes.» (Tutta; p. 21) – todos estes pedaços ou filamentos de poemas nos mostram a importância que têm, na poesia de Regina, esses textos quase mágicos que são as lengalengas, as ladainhas, as litanias, as rezas, os esconjuros, os provérbios, os aforismos, as sentenças, os trava-línguas, etc., etc. Só a autora poderá dizer-nos se os seus trocadilhos homonímicos, os seus jogos de homofonia e de paronímia constantes (de Anelar, Mínimo a Tutta), bem como outros jogos de linguagem, devem mais à influência das experiências levadas a cabo por poetas como Khlebnikov e Maiakovsky (ou a escritores do grupo francês OULIPO) ou aos efeitos de nonsense fonético de muitos desses outros textos, que nos oferecem desde há muito tempo idêntica fruição acústico-articulatória e que constituem, em certo sentido, uma espécie de língua transracional.

Há em Regina poemas que são como que litanias: «Minha cãibra da montanha. / Minha duna jovem. / Minha sobra de fraga. / Meu ovo branco no sopé. / Meu papo branco na bandeja. / Meu ombro maquilhado pela escrita. / Meu mundo caído doutras garras.» (Tutta; p. 17). Ou ainda outro exemplo: «Por pequena que então fosse / Por pomar que me cercasse / Por pedra que me atirasse / Por cisne que se assanhasse / Por passado que prometesse.» (Múmia; p. 49).

Há outros que são como preces: «Oh lábios aos pares / onde se fecha o espaço / e eu me monstro escasso. / Oh caldo de pétalas / onde boiam olhos de óleo / e os meus postos em nada / Oh estradas da noite / onde os cães morrem de espanto / e eu me misturo mal / Oh selva esbracejante / onde flores e êmbolos / onde ninhos e compassos / e eu sem braços.» (Múmia; p. 5).

Regina Guimarães, fotografia de Renato Roque

Regina Guimarães, fotografia de Renato Roque

Há outros que são como lamentos: «Ai, os meus inimigos / que transparentes são! / Não sei se os atravesso / se estou neles atravessada / como uma seta cravada / na mão mole do coração.» (Tutta; p. 78).

Há ainda outros que soam como versos proféticos ou oraculares: «A vingança virá dos vestígios / da apetência do parecer / que não devora ninguém.» (Múmia; p. 45) ); ou ainda em tom diferente: «Amanhã haverá um barco à minha porta / e pensarei que tudo tem um rosto/ o pão, o prato, o planeta…» (Tutta; p. 20).

Julgo que estes exemplos (onde o poder encantatório da palavra é notório) são suficientes para evidenciar o forte enraizamento desta poesia num imaginário cultural mais vasto e a importância de um substrato mitopoético, onde o único texto que emerge com alguma nitidez é o texto bíblico. A utilização constante de processos estilísticos como o paralelismo, a repetição anafórica, a parataxe, articulados com imagens insólitas são os indícios mais claros de uma relação que não poder ser compreendida como uma relação de simples intertextualidade, i.e., de reescrita ou de encenação, paródica ou não, de alguns quadros ou passagens bíblicas, como o Génesis, o Cântico dos Cânticos, os Evangelhos ou o Apocalipse. Bastaria a leitura de Tutta para vermos como o que está em causa é – mais do que um diálogo com uma certa tradição – uma complexa cosmovisão e uma singular cosmogonia de que aqui procuraremos dar conta.

Deixo, porém, Tutta para uma reflexão final, não porque seja o último dos livros publicados, mas porque ele é afinal o livro dos livros de Regina, nele se concentrando (e repetindo, por isso) os vectores temáticos dos poemas anteriores numa linguagem mais depurada e purificada, porque mais perto das «vogais antigas no ramo da boca» (Múmia; p. 33).

Não posso deixar de me deter nesse livro quase esfíngico e fascinante que é Múmia (de 1991, com ilustrações de Alberto Péssimo), um livro que é uma espécie de meditação sobre a morte, feita numa linguagem quase esotérica e simbólica, em algo devedora à linguagem do Apocalipse. A própria construção do livro parece alicerçar-se no princípio de circularidade ou na figura da espiral que subjaz à arquitectura desse texto bíblico. Na verdade, o livro Múmia, composto por quinze poemas, é, de certo modo, um só poema que se repete com variações e se conjuga em declinações estranhas e encantatórias: Enuncio os títulos e subtítulos: «Múmia» / «Black and Blue» / «Múmia» / «Múmia» / «Múmia»/ «Múmia» / «Mumética – Uma menina chamada forno» / «Muminha – com falta de prática» / «Mumiaaa» / «Mumiah» / «Mumimia» / «Mumumia» / «Um mia» / «Mumiadormecer» (seguido de um último poema sem título). O tom lúdico e jocoso que esta justaposição evidencia não está ausente do poema-livro, mas não é esse o tom dominante de um texto por onde perpassam algumas imagens que parecem ter sido retiradas do livro do Apocalipse, como se vê nos versos iniciais do poema «Mumética – uma menina chamada forno»: «As outras coisas que me fazem / fazem parte. Uma velha tira o / pão / da boca a uma menina. Um / carrasco albino cospe / sangue na laje suja / da cozinha, da cozinha / da prisão / Uma pomba puxa / pelo seu próprio gatilho. Uma» (p. 29). Ou ainda no verso final «A puta reveza as filhas» (alusão talvez a Babilónia), que é antecedido por um verso constituído por quatro termos postos em relevo pelo uso das maiúsculas e pela justaposição assindética: «PESTE CORCEL ACÁCIA LIRA».

Ainda que os livros anteriores a Múmia já nos tivessem habituado ao humor negro e a imagens de disforia, não deixa de produzir alguma surpresa um recurso tão frequente, neste livro, a uma linguagem expressionista, grotesca (veja-se «Um mia», por exemplo), que dificilmente poderá ser explicada em função do tema da morte. E a surpresa que refiro acentua-se quando notamos que as imagens de violência ou de esterilidade nem sempre se casam (como se esperaria) com as arestas duras das estrofes irregulares, sem melodia ou sem eufonia que abundam na poesia de Regina. Veja-se um exemplo do que afirmo num fragmento do poema «Múmia» (o quinto com este título): «Certas sibilas, disseram, / picam-me com os seus alfinetes. / Aves sem viço, plantas depenadas / e uma casa que se ergue / para ser colhida ao romper das / noites que nos fazem frente» (p. 25). E a terminar o poema: «Ele impróprio colado a mim / entoa o cântico do crânio / intacto sob as carícias / e as correntes de ar mitigado». Há, sem dúvida, um desajuste entre o significante e o significado, uma espécie de dissonância ou de ironia entre os conteúdos sugeridos e o tom de desprendimento, quase um murmúrio, ou contenção de grito. Quer a voz do sujeito poético seja feminina ou masculina (e por vezes tão difícil é a distinção que a imagem que parece fixar-se é a de um andrógino), o tom dominante deste poema é de despojamento, ou ocasionalmente elegíaco, em versos de ressaibos mais líricos. A morte é naturalizada, destituída de qualquer sentido trágico ou divino. A imagem de Cristo como «acrobata crucificado» ou «bailarino» (imagens retiradas de Tutta) ou a ideia da morte como puro espectáculo corporizam-se em poemas (ou versos) onde o referido tom de distanciamento dá lugar ao bufonesco (em «Mumiadormecer») ou ao grito histriónico e carnavalesco desse poema em prosa «Um mia», cujo título, em anagrama fracturado, já anuncia a desordem e a transgressão. «Um mia» é, entre outras coisas, um excelente exemplo da referida rasura do lirismo e dos inusitados cruzamentos sémicos que caracterizam a poética de Regina, pelo que se justifica, neste contexto, uma transcrição parcial:

A surdez das coisas torna-se excitante.

Viva a acepção! As nuvens amendoadas escondem ramos de testículos. Tudo pelas costas! O luto treina um pavão que desce as escadas do palácio. Quem diria quem, diria bem: a pé coxinho, a marcha nupcial parece dança. A nudez das coisas torna-se berrante. A palavra arruma-se no cadastro da boca. O chicote vermelho tem imenso prazer em ter-nos conhecido. Tudo pelas costas. Abaixo! (p. 53)

Da relação morte/espectáculo (circense) nos falam, porém, mais eloquentemente os versos finais de «Mumiadormecer»: «As palavras de honra / vão dar a Roma / e eu quero morrer dessa maneira / feita guizo nos brônquios dum bobo.» (p. 37).

Da relação morte/espectáculo (circense) nos falam, porém, mais eloquentemente os versos finais de «Mumiadormecer»: «As palavras de honra / vão dar a Roma / e eu quero morrer dessa maneira / feita guizo nos brônquios dum bobo.» (p. 37).

Quase inevitável é a comparação destes e de outros versos não citados com o poema «Fim» de Mário de Sá-Carneiro: «Quando eu morrer batam em latas, / Rompam aos saltos e aos pinotes, / Façam estalar no ar chicotes, / Chamem palhaços e acrobatas!» (8). Há em Múmia todo um campo lexical que configura esta isotopia da morte como encenação, e da morte dessacralizada, despojada de qualquer grandiosidade. «Máscara mortuária» é, significativamente, o segmento poético que fecha Múmia, um livro que não pretende, de modo algum, descrever os rituais de mumificação do Antigo Egipto ou da crucificação de Cristo. Mas talvez a intersecção ou sobreposição de universos e de imagens alusivas a eventos e tradições diferentes, bem como a indefinição do tempo e do lugar, possam sugerir a ideia da repetição da história, a ideia de que todas as mortes são uma só morte e de que todos os rostos se fundem num só rosto. Leio como uma espécie de legenda e de epitáfio os versos iniciais do poema «Mumiadormecer»: «Por detrás dos olhos / uma tapeçaria de sangue e ouro. / Repetem-se os motivos.» (p. 57).

Múmia foi talvez a melhor metáfora encontrada pela poetisa para falar da morte, fixando-se no corpo ou na ideia de que não há nunca outra vida que não implique o corpo. Esse corpo que esvaziado de entranhas, reduzido a casulo, se nos oferece como corpo-pergaminho, traço inscrito no tempo, um rasto do passado no presente, i.e., sinal de continuidade, de permanência, mas também sinal da transformação constante e natural de todas as coisas.

Deixo de lado outros temas latentes neste livro como o amor, o erotismo, o sofrimento, a relação entre morte e sexo, os sentidos de fecundidade e de sexualidade explorados, estes últimos, de forma mais explícita, no poema «Mumiaaa» e abandono o livro Múmia com a sensação que experimento face ao livro do Apocalipse: a sensação de que não há decifração possível, de que múltiplas e contraditórias serão as suas leituras. Múmia permanecerá sob o signo da obscuridade e do mistério que o simples vocábulo já parece sugerir. Deixo este livro que me fascinou para lá de toda a inteligibilidade, pensando em certas palavras do poeta Nuno Júdice enquanto crítico, e que, a propósito da poesia de Carlos de Oliveira, escreve o seguinte:

Não há chaves próprias para abrir a porta da poesia: se outra função não tem o poeta, terá pelo menos esta – a de construir a casa, e, depois, deitar fora a chave, ou escondê-la num gesto lúdico, infantil, que marca todo o nosso jogo de cabra-cega a tentar agarrar sentidos e significados que logo nos fogem por entre os dedos da razão. Ficamos de fora, e quando muito, espreitamos pelas janelas que se entreabrem para o mundo poético. (9)

Agarro, sobretudo, a ideia de jogo e a ideia da precariedade das interpretações que construímos, e que nos levam de regresso aos mesmos textos, inesgotáveis e interpeladores. Porque é difícil pensar em casa ou em janelas em relação à poesia de Regina, não obstante uma referência recorrente à palavra «casa», espécie de palavra-tema da sua poética. Raras vezes, porém, se pode entender «casa» como signo de espaço habitado, de lugar fechado ou muito menos como signo de domesticidade. Uma expressão como «casa do nascente», «casa da noite» e outras similares (como «quarto crescente») levam-nos a pensar «casa» em termos de tempo e não de espaço, como uma espécie de metáfora para a presença e passagem dos homens, como sinal também da permanência referida (em suma, com um funcionamento simbólico idêntico ao dos templos, torres e pergaminhos tão frequentes na poesia da autora). Apesar, pois, dessa presença ostensiva da casa (ou de objectos que metonimicamente com ela se relacionam, como cadeira, ou cama, ou mesa), se há um vector temático que se impõe ao leitor mais desatento é, decerto, esse de um universo aberto, descoberto e ilimitado, um universo cósmico, que se articula com uma certa ideia de atemporalidade ou de um tempo trans-histórico. Particularmente elucidativo, sob este ponto de vista, é, a meu ver, o poema «de quarto para quarto», onde a sugestão de espaço interior se dissipa logo nos primeiros versos, sendo a ideia de espaço, em geral, assimilada (ou subordinada) à ideia de tempo: «Os cães ladram de quinta para quinta / Medem o tempo que os aparta da voz antiga / o seu único assunto de conversa» (Tutta; p. 37).

Não é de estranhar pois que este espaço poético seja um espaço habitado ou por entidades intemporais, míticas ou fantásticas, que só existem no nosso imaginário e/ou na nossa memória, ou por seres sem nome, sem idade, situados fora de qualquer quadro social ou geográfico definido, numa espécie de não-lugar, que é com mais rigor, um lugar-entre – e pertinente será acentuar o peso da preposição «entre» nesta poética, como no poema «bom barqueiro» («Beijos roubados / entre duas portas / entre duas telas»; p. 68) ou no poema «roto» («e eu também perdi o lugar / entre o mar e o mar»; p. 71). Mas dessa sugestão de imagem em movimento ou de processo se falará ainda mais adiante. Passo, por agora, à exemplificação desses seres universais, partindo sobretudo dos livros O Extra-Celeste e Tutta (que entendo como um só livro), numa longa enumeração por si só bem elucidativa da cosmogonia poética de Regina: o «extra-celeste», o «sobrevivente», o «anjo», os «deuses», a «deusa», o «profeta», o «guerreiro», o «herói», o «caçador», o «pastor», os «servos», os «amos», a «mulher morta», a «mulher-peixe», a «mulher-serpente», as «irmãs», a «mulher», o «homem», o «pai», os «filhos», a «criança»… Não esgotámos, de modo algum, os exemplos desses seres sem localização temporal precisa e que nunca aparecem especificados, mesmo se o nome comum (enquanto categoria genérica: a mulher, por exemplo) é precedido do determinante definido e não indefinido. Para a projecção desta imagem de indefinição ou da atemporalidade referida, a dominante em Tutta, em muito contribuem certos traços estilísticos como o recurso a construções nominais, por vezes decorrentes do emprego do verbo em formas ou modos privilegiados: o modo infinitivo impessoal (talvez o traço mais característico ou constante); o futuro do presente, com valor imperativo, como no 1.º verso do poema «Casa da Noite»: «Irás de rastos até aos pés da noite» (p. 116); o presente do indicativo com valor indeterminado ou gnómico: «O que se faz bem / não pode ser mal» (p. 43) ou: «O trabalho de envelhecer / não pára nem começa» (p. 10); ou ainda o gerúndio, como no último poema de O Extra-Celeste, intitulado «A indefinição da idade»: «Partindo do boato / chegando ao cheiro duma rosa cabotina / Mas / cando.» (p. 33). Igualmente relevante nesta poética do imperfeito ou da imprecisão, onde o modo de percepção, ou de captação dos processos, é talvez mais importante do que as coisas em si, é a exploração que Regina faz do «aspecto» durativo ou imperfectivo das formas verbais. Como no poema «grandes remédios», um bom exemplo também da narratividade (latente ou manifesta) da sua poesia:

Estendia a mão e colhia um fruto

Depois corria para longe, não muito,

e, encolhida a um canto, comia-o

não todo.

[…]

Fechava os olhos e via

o rio desencaminhado.

Crescia, ao longe, não muito.

E, de tronco nu, deitava fogo à seara,

não toda. (p. 24)

Não se pense, porém, que este é um universo abstracto, descarnado, de puras ideias, em relação ao qual um sujeito poético se situaria numa posição de exterioridade ou de contemplação distanciada. A leitura de Tutta bastará para dissipar essa impressão possível de desrealização, sugerindo-nos, ao nível mais epidérmico, um mundo concreto, sensorial ou corpóreo, a densidade das coisas (e das palavras), numa espécie de redução do universo cósmico à escala humana – que bem pode ser lida também como uma expansão/extensão do corpo à escala cósmica. É, aliás, surpreendente como o próprio tempo nos é dado a ver através do corpo-texto na inscrição da sua passagem nos dentes dos homens e dos animais (mais ainda do que nas tatuagens gravadas na pele). Vejam-se os versos do poema «maxilar»: «A criança parte / à conquista dos quintais. / Cresce-lhe a água na boca / crescem-lhe os dentes» (p. 25). Ou outros ainda do poema «estandarte»: «Os bichos aprendem / a desviar o olhar. / […] // E nos seus dentes alinhados / lemos as datas / que conviria esquecer.» (p. 34). «O triunfo da matéria orgânica», título de um poema de Tutta (onde o crescimento de um «corpo vegetal» é também medida do tempo) é, de algum modo, o mote glosado em muitos outros poemas deste livro. Tudo, em Tutta, nos remete, de facto, e de forma insistente, para um mundo orgânico, natural, um mundo composto, antes de mais, pelo que os gregos e outros povos antigos consideravam como sendo os constituintes essenciais do Universo: a água, o ar, o fogo, a terra. Um estudo dos campos semântico e lexical dos poemas põe, depois, em evidência, a predominância de elementos do mundo natural, vegetal, animal ou inanimado, como, por ex.: os frutos, as folhas, os montes, as planícies, a pedra, a árvore, o rio, os bichos, o pássaro, a serpente, o peixe, o ovo, etc. Deste recurso a um léxico minimalista, que se repete com pequenas variações de poema para poema, o que resulta é uma ideia de ancestralidade e a imagem de um tempo primitivo, de um lugar nos primórdios da humanidade, reduzido às coisas primeiras e elementares – e pertinente será atentar na marcada isotopia da infância ou na sugestão de intrínseca ou visceral violência desse universo. Os poucos homens e mulheres que o povoam vivem em contacto directo (ou em comunhão) com a Natureza, como se pode depreender de expressões múltiplas como, «cama de folhas» ou «cama de fruta esmagada», «ao relento» ou ainda de alusões à nudez, à errância e ao desabrigo. Imagens como estas, associadas às constantes referências directas ou indirectas à fome e aos frutos, à serpente, às víboras e ao mal, parecem-me suficientes para afirmar que este livro dialoga com o Génesis ou com outros livros da Bíblia (com o Cântico dos Cânticos, por exemplo, que emerge no poema «não vale não», de uma secção intitulada «Semana Profana», ou com os Evangelhos na secção «O Acrobata Crucificado»). É, porém, para o livro do Génesis que o livro me parece remeter mais insistentemente, evocando o tempo da perda da inocência e do castigo divino, o tempo primeiro do sofrimento humano, das suas primeiras dores e feridas (a dor de nascer, sobretudo, essa «hora extrema de vir ao mundo»; p. 82). Vejam-se os últimos versos de um poema sem título da secção «Os barcos a virar»: «falta o ar / e o apetite de nascer». Dominam imagens de fragilidade, de carência, de desamparo, de orfandade, de seres feridos ou cansados, sobrevivendo, ainda assim, na precariedade e na escassez. Imagens estas que são, por vezes, sugeridas por versos que nos soam bem familiares, transportando-nos a um tempo que é também o nosso. Um exemplo: «“é este o primeiro sono?” pergunta / e tirita de frio e jaz morto a teu lado» («fôlego final»; p. 110). Ou ainda um outro, evocando The Waste Land: «Órfã de adversários / amortalhei amigos no quintal. / O que se faz bem / não pode ser mal » (p. 43). E, como em The Waste Land, o carácter dramático de alguns poemas, a constante interpelação de um «tu», contribuem somente para acentuar a ideia de uma radical experiência de solidão e de sofrimento. Perante a abundância de imagens e de símbolos alusivos ao corpo da mulher e ao parto – a isotopia do nascimento é, porventura, das mais fortes em Tutta – somos tentados a conjugar a dor humana no feminino. Mas a relativização desta leitura é-nos imposta não tanto pelos versos onde o mal parece ter um rosto feminino, mas sobretudo por muitos poemas onde é difícil distinguir o masculino do feminino, ou mais problemático ainda, onde a identidade do sujeito poético se afirma pela assunção da pura animalidade, como no poema «baba e ranho»: «Olha bem que eu não sei. / Eu sou o animal assustadiço / que viu bicho e se achou inofensivo.» (p. 35). Mais eloquente ainda (e bem exemplificativo desta poética do devir que é a poética de Regina), é a imagem instável e enigmática desse ser proteiforme que encontramos no poema «papa de fruta»: «Já é macho, ainda é fêmea» (p. 32).

As figuras da indeterminação, da indiferenciação ou da ubiquidade presidem, na realidade, à escrita de Tutta. Se nalguns poemas é possível identificar um sujeito poético feminino, na maior parte dos poemas é impossível fazê-lo, já que a autora explora sistematicamente a indistinção na língua portuguesa entre a 1ª e a 3ª pessoas do verbo no imperfeito («Estendia a mão e colhia um fruto»). Um bom exemplo de uma indeterminação levada ao extremo acontece no poema «buraco da fechadura», onde a indeterminação – de sexo, de número, de tempos – se transforma (como noutros poemas) num verdadeiro enigma. Iniciando-se com o verso «Prometida à morte» o poema termina com a seguinte estrofe: «Rapazes eu sou / eu sou rapazes / Façamos as pazes.» (p. 21). Nestes poemas onde com frequência se recorre à fórmula narrativa mínima «era…», é constante a indefinição, a permutação, a reversibilidade ou abolição de fronteiras entre mundos convencionalmente polarizados: o masculino e o feminino, o «eu» e o «ele», o animado e o inanimado, o passado e o presente, o exterior e o interior, o mundo e o corpo, o corpo e o texto. Muito haveria a dizer dessa dissolução das dicotomias corpo/mundo e corpo/poesia, bem como das implicações semânticas de termos que insistentemente nos remetem para um corpo figurado pela via da sinédoque («coração», ventre», «coxas», «cabeça», «entranhas», «veias», «ferida», etc.) ou ainda da imagística surrealizante de versos como «Limpei a faca à língua» (p. 26), «O corpo vai comer-me toda / e andar à roda» (p. 99) ou, para finalizar uma lista que poderia ser bem extensa, estes versos reminiscentes da poética de Luís Miguel Nava: «Pelo corpo dentro / percebi a luz dos náufragos / o vermelho que outrora se cansou // […] // Pelo corpo dentro / tudo deu à costa. / A espuma escarrrada ao centro / e a bruma uma a uma à mostra.» («o bébé bruma»; p. 51).

Merecendo estes tópicos um tratamento mais aprofundado para o qual não há espaço neste já longo texto de apresentação da poetisa Regina Guimarães, dou a palavra à poesia e começo por citar parte do poema «cruzes canhoto», onde se procura a reinvenção da relação do corpo com a escrita: «Eu não estou aqui / entre o que a mão dita e o corpo não escreve / entre o que o corpo dita e a mão não escreve. // […] // Eu era a fonte das duas lágrimas prontas a saltar, / a mulher tatuada de homens e mulheres por dentro.» (p. 59).

E transcrevo na íntegra o poema «animais imortais», que me dispenso de comentar:

Esperei-te à janela, espreitei

pela lente de aumento duma carícia.

Voltei para dentro e meditei

sobre as milhas e milhas de veias

que separam o coração das fronteiras do corpo

Deixei aberta a porta das traseiras

por onde entravam animais e animais

em fila indiana. Meditei

sobre os músculos da casa

com o prazer dum cálculo astronómico. (p. 36)

Termino com uma breve reflexão sobre o tópico da relação passado/presente, pensando em Tutta, mas também nos livros anteriores. Referi mais atrás a ideia de atemporalidade ou de um tempo trans-histórico. Necessário se torna, antes de mais, acentuar que esta ideia de «atemporalidade» não poderá nunca confundir-se com a ideia de um tempo e de um universo petrificados ou estáticos. Por acção do ser humano, ou sem ele, o «mundo munda-se», como se diz no poema «egg» (Tutta; p. 41), que reitera, em rima perfeita, essa forte imagem de movimento e de rodopio do termo «Valsa-Se» (do poema «Lei da Bola», Anelar, Mínimo; p. 5). Muitos poemas de Tutta levam-me a especificar um outro sentido que complementa e desenvolve o que foi exposto: o sentido de que o tempo pretérito, enquanto tempo finito, absoluto, não tem qualquer lugar na poética de Regina Guimarães. Através de formas deícticas, como «agora» ou «aqui», sugere-se não só a ideia de um presente absoluto ou de presentificação do passado (ou do futuro), como a ideia de circularidade que é algo mais do que repetição (e não será demasiado acentuar a importância do círculo ou da esfera na poesia da autora). Em conjugação com o aspecto durativo dos verbos, dir-se-ia que o que se encena através dos deícticos é ou a impossibilidade de delimitação dos princípios e dos fins ou o desejo de eternização de todos os gestos – que bem pode ser a razão de ser da própria poesia, enquanto acto performativo e mágico.

Penso no penúltimo texto de Tutta, um estranho poema que nos situa num espaço cultural bem definido e bem próximo de nós. É um poema muito conciso, em maiúsculas, sem título, espécie de epitáfio sempre em negação:

NESTE DIA

ANTÓNIO NOBRE

NÃO MORREU. (p. 117)

Se fizermos a tradicional associação de António Nobre à imagem do poeta e homem desenraizado e exilado, talvez possamos considerar que esta inesperada convocação (ou quase chamamento) de António Nobre confirma, até certo ponto, a leitura que fiz deste livro – e aquela que não fiz e que só ouso sugerir: a de que este livro é, entre muitas outras coisas, uma espécie de homenagem aos simples, às suas dores e mistérios.

Que esse penúltimo poema não é um epitáfio prova-o o texto sem título que fecha o livro, um poema onde a intensificação iterativa do verbo «nascer», associada a uma imagem final de luz e de energia, transforma a expulsão (do paraíso? do ventre materno?) num hino à vida e numa celebração do devir:

Fui expulsa da casa do mundo

por um irmão desconhecido.

Vendou-me os olhos e levou-me

à saída de todas as saídas.

Nunca mais achei o caminho

do meu claro quarto crescente

onde se nascia todo o dia.

Só me lembro de nascer, nascer, nascer

como uma labareda a pão e água. (p. 118)

Livros e outros textos de poesia de Regina Guimarães:

– A Repetição, Porto, Hélastre, 1978.

– Abaixo da banalidade, Abastança, Porto, Hélastre, 1979.

– Anelar, Mínimo, Lisboa, ed. & etc., 1985.

– O Extra-Celeste, Porto, Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (AEFLUP), 1991.

– Múmia, Porto, Hélastre, 1991.

– Uma árvore como se fosse uma rainha, Porto, 1992.

– Tutta, Porto, ed. Felício & Cabral, 1994.

– «Algum(ns) texto(s) avesso(s) à ideia de obra», in Vozes e Olhares no feminino, coord. de Isabel Pires de Lima, fotografias de Graça Sarsfield, Porto, Afrontamento, 2001, pp. 209-214.

___________

NOTAS

(*) Este texto foi apresentado na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, em Maio de 2001, no âmbito da iniciativa promovida por Isabel Pires de Lima, «Vozes e Olhares no Feminino» (Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura). Não procedi a qualquer reescrita (apenas fiz alterações pontuais), pois ela seria, de certa forma, impossível. Esse texto surgiu num contexto muito específico (que transparece em certas estratégias discursivas) e traduz uma certa forma de olhar a poesia de Regina Guimarães, que não se cristalizou ou esgotou nessa abordagem. Outro seria o texto que adviria de um processo de reescrita. É esse primeiro olhar, e não outros, que aqui quero registar, num convite à leitura ou releitura da poesia (ou de alguma «poesia») de Regina Guimarães.

Para actualização de alguns dados, ver nesta revista, «Aquilo que cai ao chão é nosso - Entrevista a Regina Guimarães», por João Pedro da Costa.

(1) Poema lido a partir de «Livro de Alberto Péssimo sobre o poema “Uma árvore como se fosse uma rainha” de Regina Guimarães», Porto, Edições Afrontamento, 1992.

(2) De destacar, neste domínio, os seguintes trabalhos: Who´s Who, As Visões da Santa, Casa-Mãe, Natureza-Morta, Pedra de Canto (I e II), O Mês de Acção de Graças, Venéris, O Sono da Europa, O Rapto da Europa, Parte Nenhuma, etc.

(3) Registe-se ainda a sua colaboração/participação em revistas de índole diversa: Quebra-noz, Ruínas, Camaleão, XL, Ópio 2001, entre outras.

(4) Cf. Oficina de Letras. Selecção de Textos e Comentários, Gondomar, Escola Secundária de Gondomar/Clube de Língua Materna, 2000, pp. 73-101.

(5) «Regina Guimarães, uma artista pelas minorias», Público, 14 de Setembro de 1995, p. 15.

(6) Cf. Relâmpago, n.º 6 / 4, 2000, p. 13. Por outros motivos, parecem-me igualmente pertinentes as palavras do poeta americano Charles Bernstein acerca da recepção da poesia: «O que se deve lamentar não é a falta de um grande público para um qualquer poeta, mas a falta do pensamento poético enquanto potencial activado para toda a gente. […] Os poetas não têm que ser lidos, da mesma forma que as árvores não têm de ter ninguém a sentar-se-lhes à sombra […]. Como poetas, afectamos a esfera pública através de cada leitor, com o facto do poema e exercendo a prerrogativa de escolher quais as formas colectivas a legitimar.» («A-Poética», Revista Crítica de Ciências Sociais. Os Poetas e o Social, n.º 47, Fev. 1997, pp. 118-119).

(7) Relevamos a um nível ainda de superfície, como indício deste universo instável, a coexistência ou co-simultaneidade de poemas longos e de poemas breves, de poemas em verso e de poemas em prosa, de ritmos lentos ou sincopados e de ritmos rápidos, de registos de língua variados (desde a expressão coloquial ou mesmo de calão à expressão mais lírica), de expressões em línguas diversas (português, francês, inglês), etc. E que melhor prova da resistência às ideias de organicidade, de fechamento ou simplesmente à ideia de obra do que esse título genérico (e poética explícita) dado à sequência de poemas inéditos publicados no volume Vozes e Olhares no feminino?: «Algum(ns) texto(s) avesso(s) à ideia de obra» (Porto, Afrontamento, 2001, pp. 209-214).

Mesmo esse singularíssimo poema-inventário «37 cartas de amor já escritas» (Tutta, pp. 8-10) negará, ao nível semântico, os limites que a forma (numeração e ordenação paratáctica) parecem querer impor, oferecendo-se como um excelente exemplo das complexas redes analógicas que a poetisa constantemente constrói pela intersecção dos campos nocionais mais díspares ou mesmo antagónicos.

(8) Mário de Sá-Carneiro, «Fim», Poesias (Obras Completas de Mário de Sá-Carneiro, II), Lisboa, Editorial Ática, 1946, p. 168 (citação da 1ª estrofe).

(9) Cf. Nuno Júdice, O Processo Poético. Estudos de Teoria e Crítica Literárias, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, [1992], p. 132.