Não estamos em Hollywood! Conversa com Licínio Azevedo e Gabriel Mondlane

Não havia um guião preparado. Naquele final de manhã, do dia 8 de junho de 2017, o encontro marcado com Gabriel Mondlane e Licínio Azevedo tinha por objetivo encetar apenas uma conversa informal e exploratória sobre cinema moçambicano. A motivação para tal era perceber como pensam dois dos mais relevantes nomes nessa área e, também, como as suas experiências pessoais e profissionais poderiam constituir um contributo para o corpus de um trabalho mais vasto sobre cultura contemporânea em Moçambique. O Comboio de Sal e Açúcar, de Licinio Azevedo, tinha sido exibido, em antestreia, poucos dias antes.

Após a apresentação dos propósitos deste encontro aos interlocutores, foi-lhes pedido consentimento para o registar. Esse consentimento foi prontamente concedido, o gravador de áudio foi ligado, e a conversa decorreu de forma natural, fluída e até divertida.

O Gabriel Mondlane e o Licínio Azevedo trabalham juntos há muitos anos, nesta aventura que é o cinema moçambicano…

Gabriel Mondlane (GM) — O Licínio apareceu em Moçambique na era em que o Ruy Guerra trouxe muita gente para aqui. Ele apareceu no Instituto do Cinema e… É claro que já conhecíamos o Licinio da comunicação social; ele estava lá! O mundo era pequeno nessa altura; toda a gente que trabalhasse na área da imagem se conhecia. A uma dada altura, encontrava-o em reuniões da gente do cinema às quintas e aos sábados. Às quintas-feiras, discutíamos a estrutura teórica do Kuxa Kanema e o Licinio ficava só a ouvir. A gente a discutir e a falar, aquelas confusões todas, e ele ficava ali, a ouvir… Até que se fartava e se ia embora. Depois, aos sábados, dias em que havia uma certa obrigatoriedade de frequentar umas sessões políticas, ele também vinha. Como brasileiro, não precisava de estar, de se envolver na história política moçambicana. Mas também só ficava a ouvir e depois ia embora. Foi um processo que foi andando, pouco a pouco… Por isso, ele foi convidado para participar na estrutura do Tempo dos Leopardos, que foi o primeiro filme moçambicano.

Creio que foi a partir daí que nós começámos a nos identificar um com o outro em termos de ideologia e de maneira de ver o mundo. Quer dizer, antes disso nós também falávamos, mas muito pouco… Porque o Licinio vinha de uma classe que não lhe dava muita oportunidade para se juntar a nós, que vínhamos da revolução, que vínhamos dos meios operários e camponeses…

Licinio Azevedo (LA) — Já não ouço isso há muito tempo… Operários e camponeses [risos]!

GM — Era muito difícil perceber como é que esses operários e camponeses estavam na grande tela do cinema moçambicano… Penso que isso, no início, lhe causou alguma surpresa.

LA — Operários e camponeses! O Gabriel está a dizer isso pela primeira vez! Eu fui marginalizado por vocês, operários e camponeses. Ok, 40 anos depois, ele me diz isso [risos]!

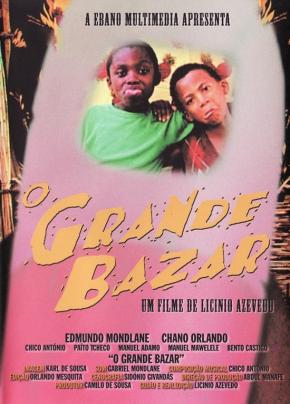

GM — Depois apareceu um outro grupo de brasileiros, que trabalharam connosco quando se avançou com o Kuxa Kanema. Mas o Licinio já estava aqui, já estava a participar mais diretamente… Até que, já nos anos 80… Quando é que você fez A Colheita do Diabo?

LA — A Colheita do Diabo? Foi em 84… Não, foi em 86… Não me lembro…

GM — Até que, nessa altura, o Licinio obteve licença para realizar um filme. Eu participei na A Colheita do Diabo e foi aí que começámos a contar as nossas histórias.

LA — São 30 anos de amizade, só isso! Aliás, 31, operários e camponeses!

Parece-me que os operários e os camponeses são precisamente os personagens que mais interessam ao Licinio. Nos filmes que tem realizado, vemos como as histórias dessas pessoas se confundem com a história do país…

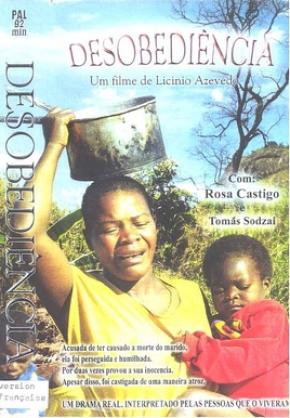

Licínio de AzevedoLA — Principalmente os camponeses, porque a maior parte dos meus filmes, documentários inclusive, são baseados em histórias do campo. Em primeiro lugar, porque eu tenho raízes rurais. Eu nasci numa fazenda, vivi no campo e a maior parte dos moçambicanos também são de áreas rurais. Felizmente, ainda pouca gente vive nas cidades. Então, as histórias acontecem lá, como, por exemplo, num dos meus filmes de que mais gosto: Desobediência. Nessa altura, vi no jornal que lá no interior de Vanduzi, numa região completamente distanciada de tudo, que não tinha acesso a televisão, nem a nada, um homem suicidou-se porque a mulher era desobediente. Eu disse para mim mesmo: “puxa, com tantas mulheres bonitas em Moçambique, porque é que o gajo se suicidou? Se a mulher era desobediente, podia trocar, pegar outra!”.

Licínio de AzevedoLA — Principalmente os camponeses, porque a maior parte dos meus filmes, documentários inclusive, são baseados em histórias do campo. Em primeiro lugar, porque eu tenho raízes rurais. Eu nasci numa fazenda, vivi no campo e a maior parte dos moçambicanos também são de áreas rurais. Felizmente, ainda pouca gente vive nas cidades. Então, as histórias acontecem lá, como, por exemplo, num dos meus filmes de que mais gosto: Desobediência. Nessa altura, vi no jornal que lá no interior de Vanduzi, numa região completamente distanciada de tudo, que não tinha acesso a televisão, nem a nada, um homem suicidou-se porque a mulher era desobediente. Eu disse para mim mesmo: “puxa, com tantas mulheres bonitas em Moçambique, porque é que o gajo se suicidou? Se a mulher era desobediente, podia trocar, pegar outra!”.

Aqui em Moçambique, desde que o Samora Machel criou, com as suas políticas, o cinema moçambicano — lançando inclusive o Instituto Nacional de Cinema — que o cinema tem um papel cultural muito claro: contribui para a formação e para a educação das pessoas. Mesmo fazendo ficções, eu sempre penso: “eu não faço uma ficção de bola, assim por nada”. A grande contribuição que podemos dar é contar uma história que sirva para alguma coisa. Então, se o objetivo é educar as pessoas, contamos as suas histórias. E a maior parte dessas histórias passa-se em meio rural. Filme urbano… Acho que nunca fiz! Já pensei fazer alguns filmes de histórias urbanas em Moçambique, mas as histórias que eu gosto de contar, se forem urbanas, são muito violentas.

Gabriel Mondlane

Gabriel Mondlane

GM — Tu trouxeste para o cinema moçambicano, talvez por teres sido jornalista, uma outra abordagem: usar as sinergias de pessoas leigas em cinema até elas se tornarem grandes atores ou atrizes. Isso é uma grande aprendizagem e também uma vantagem. Às vezes, inspiro-me nesse tipo de comportamento, nessa forma de fazer: trabalhar com pessoas que nunca trabalharam em cinema. Lembro-me muito bem do que aconteceu com a pesquisa para o Desobediência. Lá é que o Licínio pegou a história… Então, ele foi atrás da história e pegou os personagens verdadeiros. A história era verdadeira, e se eu tivesse de contar como foi, levaria muito tempo… Porque quase que morríamos lá [risos]. Logo na primeira ida ao terreno, houve muitos conflitos, mesmo dentro da equipa, porque certas pessoas não estavam a perceber porque é que se estava a contar a história verdadeira, a juntar os personagens verdadeiros… E como tudo aconteceu verdadeiramente, a fogueira reacendeu-se de novo.

LA — Da segunda vez aconteceu o mesmo, só que da segunda vez nós filmámos!

GM — Os conflitos também aconteceram durante o período de rodagem… Mas no fim, quando a gente viu o produto final, percebemos que o Licinio tinha razão. Ele foi muito forte para conseguir isso, porque houve um momento de rutura, no qual a equipa ficou completamente desnorteada. Queriam desistir, exigiram seguro de vida, que fizemos, porque viam gente com catanas. Ali havia uma grande confusão. Mas uma coisa eu vi no Licinio: ele não é uma pessoa que se assuste com facilidade, talvez por ser gaúcho [risos]… Não se assusta, ele é muito persistente… Se alguma coisa é para acontecer, vai ter que acontecer, de um jeito qualquer, mas vai ter que acontecer!

Então para o cinema moçambicano — e para mim, particularmente — foi uma aprendizagem grande. Eu acho que é assim que um diretor de cinema deve agir: nessas lides ou nesses espaços onde a gente está, tem que se ser persistente, porque de outro modo não é possível trabalhar.

No dia em que alguém venha entrevistar-me um pouco mais a fundo sobre esses aspetos, posso dizer, exatamente, com os nomes próprios, como ele faz. O Licinio tem uma forma de “hipnotizar” os participantes. Mesmo aqueles que vêm por mal… Eles acabam se positivando! Mas isso era uma outra entrevista… Precisaria de um outro momento para explicar essas coisas. Eu só estou a falar porque eu conheço ele, convivo com ele, conheço os tiques dele. Às vezes pensamos que é impossível filmar isso e ele diz: “vamos filmar!”.

LM — Então, é possível!

GM — É possível! E faz acontecer! Faz acontecer, mas isso é para uma outra entrevista…

Nós estávamos a falar sobre o interesse que esses personagens, os operários e os camponeses, despertam ao Licinio de Azevedo, porque são esses os personagens principais dos seus filmes.

LA— Não é só dos meus filmes, é dos filmes moçambicanos em geral! Eu acho que aqui tem uma relação com a história da criação do cinema no Moçambique pós-colonial. O cinema foi uma prioridade na política da Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique] e da revolução na época. Como há 30 línguas diferentes no país… Aí o cinema chegava visualmente a todos! Não era um livro, não era rádio.

LM — Mas era um cinema falado em português…

LA — Mas tinha tradutores… Com um microfone, traduziam para a língua local! Era o cinema móvel, que chegava nas aldeias… Em todos os lugares tinha um tradutor que explicava a história e o público adorava isso!

O Licínio, mesmo quando filma histórias passadas em regiões mais remotas de Moçambique, opta pelo português? Por filmes falados em português?

LA — Nem sempre.

GM — Nem sempre. O Desobediência, por exemplo, é falado na língua local. Há zonas do país em que não é possível usar a língua portuguesa. O Licínio não é muito ligado a questões de língua, tem mais cuidado com as questões da dramaturgia…

LM — Sim, a narrativa interessa-lhe mais…

LM — Sim, a narrativa interessa-lhe mais…

GM — Sim, interessa-lhe mais a narrativa. Então, para ele, a língua não interessa, desde que ele tenha controlo sobre o dizem os participantes no filme.

LA — Está a chamar-me ditador!

Voltando então às tais personagens… Eu era capaz de dizer, a partir dos filmes que vi, que as histórias dessas personagens são contadas sempre com uma preocupação, chamemos-lhe “política”… Ou seja, nós não estamos aqui a falar de política partidária, mas da história política do país a partir da história daquelas personagens. Isso acontece, por exemplo, em Virgem Margarida e, mais recentemente, em O Comboio de Sal e Açúcar. O Licínio tem, de facto, essa intenção de contar a história política de Moçambique através das histórias dos personagens?

LA — Não, nada, nada! A minha preocupação são as histórias humanas… Porque a Virgem Margarida é um drama humano! A Margarida é como a folha seca de uma árvore que é levada pela correnteza do rio, ok? E ela não pode opor-se a isso. É uma menina que veio para a cidade sem BI [bilhete de identidade], para comprar o enxoval de casamento… E é levada, como se fosse puta, para os centros de reeducação, apenas porque não tinha bilhete de identidade.

O que eu gosto de mostrar é como as pessoas não conseguem opor-se a essas grandes forças. Então, a Margarida é uma folha seca que vai na correnteza e o Comboio [O Comboio de Sal e Açúcar] é uma história de amor que não consegue acontecer devido à guerra. Não há nada de político nisso: as minhas histórias são histórias de amor, histórias sobre folhas secas que são levadas pelas correntezas dos rios, dramas humanos.

Então, e as circunstâncias das personagens?

LA — Desobediência é uma tragédia grega, ok? Como tem Édipo, tem Electra! Desobediência trata de um tabu… E isso me fez transformar um documentário numa ficção! Lá, onde a história aconteceu, irmãos gémeos não podem fazer amor com a mesma mulher, ok? Então, como isso é um tabu, a história se transformou numa tragédia grega: o suicida fez amor com a mulher do irmão, que era seu gémeo. Por isso, suicidou-se, como Édipo em relação a Electra. O ator interpreta no filme o papel dos dois: o do morto e o dele próprio. Então, para mim, a base desse filme é a tragédia grega e o fundamental são as personagens! Abaixo a política e os filmes políticos! Isso não é comigo, porque eu acho que não tenho culpa se tudo é político e se o homem é um animal político… Agora, os meus filmes não são políticos.

São para contar a história daquelas personagens….

LA — Daquelas personagens, que podem ser políticas…

LM — Porque, por vezes, há circunstâncias de vida moldadas pelo momento político…

LA — Sei lá o que é momento político, ou a história dos países e tal… Para mim, só há tragédias humanas.

GM — Eu penso que tudo tem de ter um princípio: o homem é e pensa sempre de acordo com a circunstância em que se vê envolvido. Isto quer dizer que as histórias que o Licinio conta nos seus filmes têm a ver com a repercussão e com o eco histórico do que acontece à volta delas.

LM — A Margarida não existiria se não existissem os campos de reeducação…

GM — Claramente! Agora, depende de cada um o foco pelo qual pega. Ele pegou na menina, ele também poderia pegar num sapato no qual serviam comida…

LA — Poderia pegar no comandante que ia às putas…

GM — Sim, cada um pega por onde pega, mas o contexto histórico de qualquer filme [que façamos] tem a ver com onde a gente vive: se o espaço é dramático, se o espaço é feliz… A gente pega ali para fazer os nossos filmes. Essa é parte bonita. Se nós formos ver os filmes europeus…

LA — Ou americanos…

GM — Sim, ou americanos, conseguimos perceber que têm a ver com uma história passada algures. E nós? A nossa história passada é muito recente… É por isso que os nossos filmes são um pouco polémicos e complicados: porque a história, que enquadra os acontecimentos, e na qual a gente bebe a nossa inspiração, é muito recente. Então é por isso que as pessoas pensam logo: “ah, isso tem a ver com política aqui, política ali”! Mas é uma inspiração que parte, na verdade, de uma situação que incomodou aquela comunidade ou perturbou aquele espaço… E a gente foi pegar nisso e fez um filme.

Eu acho que qualquer pessoa que veja, por exemplo, o Virgem Margarida ou o Comboio… pode relacioná-los sem dúvida com coisas que aconteceram. A Virgem é uma história que aconteceu e que as pessoas mais novas não acreditam que tenha acontecido.

LA — Não acreditam, nem sabem…

GM — Então… Eu participei diretamente nessa coisa da recolha das meninas dos cabarés para levar para o Niassa. Por isso, às vezes, em conversa informal com o Licinio, digo-lhe que, quando vejo o filme, sinto falta de alguns episódios. Sei que esses episódios não poderiam existir no filme, porque o filme não é sobre isso… O filme é sobre o percurso dessa menina, a Margarida. Mas quando eu vejo o filme… Eh pá, fico um pouco zangado… por ter participado nesses acontecimentos. Sei que a partir daquele plano, o plano seguinte deveria ser outro e não aquele… Deveria ser aquilo que eu visualizei pessoalmente, está a perceber?

Então, o caso do Comboio… é igual. O Comboio… está feito com um alinhamento dramático que tem a ver com a história daquela menina e daquele rapaz.

LA — Hoje, os jovens nem sequer sabem que houve uma guerra civil que acabou em 92, nem o que é que levou a essa guerra civil.

GM — Para mim, que vivi e estive dentro de uma situação similar [à do Comboio], sinto que poderia ser aquilo [que vemos no filme] e que poderia não ser. Ao mesmo tempo, faço uma reanálise sobre a minha pessoa e sinto claramente que se o Licinio tivesse colocado aquilo [que eu vivi], o filme ficaria conotado como completamente político.

LA — É conotado na mesma! Para já, quando fomos iniciar a filmagem, tivemos grande dificuldade para obter a autorização do Ministério da Defesa, porque era um filme de guerra. Naquele exato momento, estava recomeçando a guerra civil… Então, tinham medo! O ministério alegava: “ah, a população ouve tiros, vai fugir, pensa que a guerra chegou ao sul”. Depois, quando o filme estava feito, a preocupação dessa gente da política foi: “como estamos a chegar a um acordo com os nossos irmãos da Renamo [Resistência Nacional Moçambicana], será que podemos lançar e promover esse filme agora?”. Estás a ver? Transformaram uma história de amor numa história política! Não tem nada a ver! É uma história que mostra um comboio e que há bons e maus dos dois lados; que a pior guerra do mundo é a guerra civil, porque são irmãos contra irmãos. Quando você tem de defender o teu país contra uma agressão externa, tudo bem… Agora, guerra civil é a pior de todas as guerras! Esse filme não tem nada a ver [com política], é uma história de amor!

GM — Quero dizer-te uma coisa muito bonita sobre isso, para sustentar aquela questão de que quando a gente faz um filme sobre um determinado acontecimento que aconteceu mesmo e que a gente guarda no coração, às vezes a gente acaba criando uma situação de pandemónio. Eu vou contar uma história que aconteceu durante a rodagem do Comboio…. O espaço onde o filme foi rodado é uma antiga base da Renamo. Por exemplo, a figuração que estava ali era quase 99,9% da Renamo. Então, havia alguns pronunciamentos que deveríamos omitir [risos]…

LA — Eu nem sabia. Ele está a contar agora!

GM — Havia pronunciamentos que deveríamos omitir, mesmo a partir da realização e dos produtores, para evitar que as pessoas que íamos contratando confundissem a história que estávamos a gravar com a história real. Então, o que aconteceu, um dia, foi que nós interrompemos as filmagens, saímos para jantar, estivemos no jantar e tal, e ficou lá a equipa dos cenógrafos a preparar as coisas. Na volta, era para fazer uma filmagem noturna e estavam lá cento e tal figurantes à nossa espera. Quando chegámos, o Licinio olha para aquilo e diz assim: “eh pá, como é que vocês fizeram isso?”. Era [para filmar] uma cena em que o comboio encontraria a linha obstruída com troncos, mas esses troncos tinham sido cortados com motosserra. O Licinio reclamou assim: “olha, quem fez isso?”. Lá indicaram que tinha sido o cenógrafo que, por sua vez, disse que teve de ser assim. “E alguma vez a Renamo tinha motosserra?!?!”. Quando o Licinio disse isso, os figurantes, que eram quase todos gente da Renamo, começaram a dizer: “oh, afinal esse filme é sobre a Renamo? Sobre a guerra da Renamo?”. Então, eu tive de trabalhar com as pessoas para as informar que afinal não era bem assim, que esse filme não era nada disso, que o filme era outra coisa. Realmente, o filme tinha outra história, mas ali as pessoas começaram a se confundir, e ia dar uma confusão terrível, iam incendiar o comboio, estás a ver [Risos]?

LA — Estás a contar isso agora. Eu não sabia!

GM — Daí, eu falei com o próprio realizador e disse-lhe para nunca mais falar nessas coisas. Também falei com a figuração para explicar: “eh pá, aquele ali está maluco! Não liguem!”.

LA — O maluco sou eu?!

GM — Sim… “Não liguem ao que ele diz, é conversa, é brincadeira, ele brinca muito e tal”… Mas ele, quando falou, não estava a brincar, estava a falar a sério. Lembras-te de qual era a cena? Quando voltámos do jantar, chegámos, tinham cortado os troncos com motosserra e tu disseste: “quem é que fez isto? Alguma vez a Renamo tinha motosserra?!”.

LA — [Risos]

GM — Aquilo criou um sururu na figuração!

LA — Tem outras [histórias] também, aquela cena do cadáver do comandante amarrado na locomotiva… Houve figurantes que começaram a chorar! Eu perguntava porquê, depois de filmar. “Ah, porque eu vi essa cena, aconteceu na vida real… o cadáver do não sei quem foi amarrado assim e tal, na frente do comboio…”, como naquela cena em que atiram pedras. “Eu vi isso!”, eu nunca imaginei que tivesse acontecido realmente, estás a ver? As pessoas relacionam tudo isso!

Também todo o meu imaginário está relacionado com a realidade. Eu realizo um mundo mágico. Um dos meus grandes professores foi [Gabriel] García Márquez. Aqui em Moçambique joga-se muito com isso, com a realidade e com a magia. Então, muitas vezes você cria e coloca coisas no ecrã que tu pensas que é fantasia, mas são reais, ou vice-versa. Um europeu pode pensar que é magia enquanto é real… E tudo ao contrário. As coisas se confundem muito… Como cortar as cabeças dos carecas, agora…

LM — Se calhar por isso é que eu, quando vejo os seus filmes, penso que, para além de estar a ver a história da Margarida ou daquele casal no Comboio de Sal e Açúcar, também estou a aprender sobre um determinado momento de Moçambique… ou coisas sobre um momento da história de Moçambique.

LM — Se calhar por isso é que eu, quando vejo os seus filmes, penso que, para além de estar a ver a história da Margarida ou daquele casal no Comboio de Sal e Açúcar, também estou a aprender sobre um determinado momento de Moçambique… ou coisas sobre um momento da história de Moçambique.

LA — Sim, mas o cinema em Moçambique sempre teve esse papel! Eu sempre disse: “é obrigatório! Não estamos em Hollywood!”. O cinema em Moçambique tem um papel político, sempre teve, desde a independência. Foi criado como um instrumento político e revolucionário… Um cinema para educar e mobilizar a população. E uma coisa ultra importante é a questão da língua… Por isso é que foi criado o Kuxa Kanema.

A maior parte dos países africanos têm até hoje um problema tribal e linguístico. Moçambique nunca teve esse problema, nem terá, porque a ideia do cinema foi construir a unidade nacional. O colonialismo dividiu o país em tribos. Antes disso, não havia Moçambique: havia macuas, macondes, changanas. Samora — cito-o mais uma vez — tinha a ideia de que o nosso país é único e indivisível e de que a língua nacional é a língua portuguesa. E é essa a imagem que unifica este país e constrói as suas fronteiras… É o que dignifica a nacionalidade moçambicana.

O cinema tem um papel político em Moçambique, mesmo que os nossos filmes não sejam políticos. Foi criado como um instrumento político, teve uma influência regional enorme: os nossos documentários tiveram influência na África do Sul pós-apartheid, no Zimbabué, na Namíbia, em Angola, em todos os países da região. Foi uma ideia genial e extraordinária da Frelimo pós-independência, que trouxe para cá [Jean-Luc] Godard, Jean Rouch, Ruy Guerra e dezenas de outros cineastas e gente do cinema: cubanos, italianos, ingleses, franceses. Ele [Gabriel Mondlane] foi formado pelo maior diretor de som da França, [Antoine] Bonfanti, que já morreu, do son direct [som direto]. Tudo isso para dizer que o cinema moçambicano é uma família, é uma família política, apesar de eu não fazer filmes políticos.

Estava a falar do português como língua de unidade nacional na era de Samora Machel… Isso estava a fazer-me lembrar uma coisa que não tem nada a ver, mas com a qual podemos criar alguma relação, que é aquele mito de que, através da língua portuguesa, é possível unir os povos: o mito do quinto império, proposto pelo Padre António Vieira e mais tarde retomado por Fernando Pessoa e por Agostinho da Silva. De alguma forma, a unidade nacional, que era a matriz do projeto político de Samora Machel, acabou por se aproximar desse mito da unidade através da língua.

LA — Era fundamental, senão como seria se ele [Gabriel Mondlane] falasse changana comigo? Os meus filmes, os nossos filmes, foram feitos em 30 línguas diferentes. Quem é que fala 30 línguas em Moçambique? Ninguém! Só com um tradutor! É então fundamental uma língua; e aí, não pode ser uma língua tribal, local… Senão aí seria o tribalismo. Então, eu acho que o português é fundamental.

E pensando numa esfera mais internacional: o facto de os filmes serem falados em português, ou grande parte do tempo de duração dos filmes ser falada em português, tem permitido fazer com que este cinema vá além-fronteiras no espaço cultural de língua portuguesa?

GM — Não.

LM — É isso que me interessa tentar perceber…

LA — Não posso falar muito sobre o assunto, mas posso dizer que, em Portugal, o cinema africano não existe, ok? Só vão em Lisboa, não sei em qual cinema… Ninguém mais vai à sala de cinema ver filme africano. Agora que vais estar aqui, espero que fiques para veres o efeito que o nosso esforço vai ter no visionamento, nas duas salas de cinema que temos aqui, no público moçambicano.

No Brasil, o cinema de preto não existe… O cinema africano não existe, ok? Pela primeira vez, agora, acabámos de ganhar um concurso para mostrar o filme [O Comboio de Sal e Açúcar] nas salas de cinema do Brasil, mas eu quero ver o efeito! Vários amigos nossos, todos gente do cinema, me disseram quando saiu o Virgem Margarida: “não vale a pena, no Brasil as pessoas não vão ao cinema ver filme africano”. Porque não lhes interessa, ok?

Agora, o nosso filme passou no festival do Rio [de Janeiro]. Estavam lá todas as pessoas brilhantes do cinema brasileiro, adoraram o filme, mas a própria produtora brasileira disse: “eh pá, filme africano, nós não conseguimos lançar em mais de meia dúzia de salas no Brasil”. O brasileiro não está habituado, não conhece. O brasileiro não conhece Angola, ou conhece Angola por causa do petróleo; ele não conhece Moçambique… Brasileiro não tem a mínima ideia do que é África!

E porque é que acha que isso acontece? Pelo gigantismo do país?

LA — Os brasileiros vão ficar chateados comigo, os grandes países vivem dentro de si próprios. Os Estados Unidos da América, e o Brasil também, vivem dentro do seu próprio umbigo. Os brasileiros, até há umas décadas, não falavam língua alguma a não ser português, ok? Não viajam, não vão para fora, vivem lá dentro! Sempre me perguntaram: “ah, Moçambique! Moçambique fica na África do Sul?”. Quer dizer que não conhecem! A maior parte dos brasileiros negros e mulatos é descendente de pessoas que vieram de Moçambique e de Angola, e os brasileiros não conhecem! A história não ensina, a cultura não ensina, a indústria cultural não serve para nada!

No Brasil, negro em personagem de telenovela é empregado, ou motorista, ou segurança. Não existe, com raras exceções, como é o caso de uma mulher muito bonita como a Thais Araújo, que pode ser personagem principal.

Agora, com esse filme, nós vamos dar a volta! Ganhámos um concurso agora, no Brasil, para financiar a promoção do filme. Não sei qual é a relação que tem… Se calhar, com o facto de eu também ser brasileiro ou porque a história é bonita, ou porque fez sucesso no Festival do Rio. Mas eu gostaria de ver, pela primeira vez, um filme africano sair na sala de cinema do Brasil, porque nem aqui na África do Sul veem filmes africanos.

O nosso filme [O Comboio de Sal e Açúcar], que ganhou o prémio do Festival de Joanesburgo — o de melhor longa-metragem —, passou numa pequena sala cultural em Joanesburgo e em Cape Town, e ficou 1 semana… Teve 1.000 pessoas, 2.000 pessoas de público, ok? Então, mesmo na África não valorizam o cinema africano… Vão ver filmes americanos de merda! Agora, com este filme — o Gabriel não sei se concorda —, vamos dar a volta! O esforço que estamos fazendo em termos de publicidade… E a qualidade… Não é a qualidade artística do filme, é a qualidade da história, uma história que a mim me comove, me faz chorar! Todos os meus amigos que já viram, choram no final do filme! Eu acho que é um filme para o grande público. Temos de mostrar que não é aquele Nollywood não sei do quê, que temos capacidade para fazer bons filmes, “artísticos”, mas que atraiam o público.

Mas para isso precisamos de financiamento, fundos do Estado. Eu vi ontem, numa matéria do jornal O País, uma atriz dizendo: “o Ministério da Cultura não nos acarinha”.

O que o Licínio agora me disse, suscitou-me logo um novo conjunto de questões…

LA — Isso vamos conversar depois… Eu tenho de pegar a minha filha na escola.

LM — É? Ok!

LA — Temos muito tempo! Tens de falar mais com o Gabriel. Podes marcar sem hora as entrevistas com ele. Eu sempre quis escrever um livro sobre a história dele, que começou como pastor e transformou-se em grande cineasta! Mas ele sempre diz: “não, eu é que vou escrever, eu é que vou escrever!”. Nunca vai escrever, nem eu vou escrever, também não temos mais tempo, estamos a lutar pela sobrevivência do cinema moçambicano! E esse gajo luta como um cão, porque é o diretor, é o secretário-geral da Associação Moçambicana de Cineastas, que é o único grupo e o único local onde se fazem cursos de formação leves e rapidíssimos de cineastas. E que promove até o Nollywood… Como é que vocês chamam a isso [risos]? O Nollywood e o Bollywood… Por acaso, vi um filme indiano lindíssimo: A Ira das Deusas. Um filme bonito, só sobre mulheres, passava- -se em Goa, e por isso eu fui ver, porque a minha mulher é goesa! Eu chorei no final do filme. Muito bonito, com efeitos, com mulheres, sobre mulheres…

Eu vou deixá-lo ir buscar a sua filha…

LA — Nós depois vamos conversar mais, quando você quiser!

***

Agradecimentos

Agradeço a Gabriel Mondlane e Licinio Azevedo.

Este trabalho foi realizado no âmbito da investigação de pós-doutoramento intitulada Da Comunidade Imaginada à Comunidade Imaginativa: Possibilidades de Construção de uma Lusofonia Inclusiva Através da Comunicação Para o Desenvolvimento (C4D), financiada pela bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia com a referência SFRH/BPD/103706/2014. Este trabalho é ainda apoiado pela unidade de investigação a que está associada a investigada, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDB/00736/2020 (financiamento base) e UIDP/00736/2020 (financiamento programático).

Artigo originalmente publicado em Pereira, A. C., & Cabecinhas, R. (Eds.). (2022). Abrir os gomos do tempo: Conversas sobre cinema em Moçambique. UMinho Editora; Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade.