Entrevista a Elikia M'Bokolo

Como foi a sua iniciação e formação no campo da História?

Na infância, estudei história em Lingala. Tivemos um professor de História congolês que tinha um grande background: falava do encontro entre o Nzinga Vemba e o Diogo Cão, etc. Eu devia ter 7 ou 8 anos de idade e fez-me grande impressão saber que no final do século XV a África Central já tinha Estados, civilizações, cidade e línguas. Quando os portugueses chegaram aqui já havia uma civilização e isso impressionou-me, pois tínhamos uma civilização há cinco séculos e agora éramos colonizados. Creio que esqueci este pormenor, mas mais tarde veio-me à memória. Depois surgiu o período da descolonização, quis saber se foram os belgas que estavam a proporcionar a descolonização, ou se eram os próprios congoleses a lutar pela descolonização. A ideia que reinava, pelo menos no seio da minha família, é que nós ganhávamos a luta. Fui estudar para França e era um bom estudante, no entanto, não sabia o que havia de seguir em termos de percurso académico. Licenciei-me em Letras Clássicas, em língua latina e francesa, mas não quis continuar nas Letras, porque, naquela altura, a visão da juventude africana em relação às pessoas de Letras era de um potencial candidato à repetição das teses defendidas por Leopold Senghor, no Senegal. Senghor, para nós, não passava de uma cópia negra dos brancos. Portanto, deixei a literatura. Quanto ao Direito, deixei de ter qualquer simpatia por esta disciplina pelo fato deles serem muito práticos em detrimento da teoria, porque preocupam-se mais com o Direito disto e daquilo, explicações daquilo etc. Não queria ficar só com a componente prática, queria outra coisa. Ainda tive o privilégio de estudar filosofia, já que consegui entrar na Escola Normal Superior (École Normale Supérieure, de Paris), que é uma escola de difícil acesso. Tive o prazer de ter professores renomados nas áreas de filosofia e psicanálise. Depois decidi ir para ciências sociais, antropologia e etnologia, que me pareciam ciências coloniais. Acabei por optar, então, pela História, porque em França é uma disciplina muito importante: a identidade francesa passa pela História. Foi assim que comecei a estudar História de África, numa visão que combinava a exigência e a mais alta qualidade, em que se podiam discutir as fontes, os trabalhos e a problemática, numa visão de longa duração e que não fosse sentimental. Por exemplo, a visão do Cheikh Anta Diop era muito interessante, mas baseava-se mais no sentimento, em prejuízo das pesquisas. Eu queria uma visão mais técnica mas que não fosse frágil neste sentido, de longa duração. Essa parecia, de fato, a perspectiva de Nkrumah e de outros. Foi aí que passei a ser cada vez mais exigente comigo mesmo.

Quando terminei a formação, procurei regressar a Kinshasa, candidatei-me à Universidade Católica de Lovaina. Eles não gostaram da ideia de recrutar alguém que vinha de França, um país laico. E fiquei lá sem trabalhar. Em França disseram-me: “se não tem trabalho, nós podemos arranjar aqui”. Foi assim que eu aderi até hoje.

Diz que Senghor destruiu alguns bons quadros africanos, mas pelo menos teve o condão de ter conseguido coabitar com os seus opositores, por exemplo, o Cheikh Anta Diop. Não lhe parece que há alguma contradição nisso?

Penso que não, porque o Cheikh Anta Diop continuou a fazer o seu trabalho, mas nunca chegou a ser professor na Universidade de Dakar. Foi um pesquisador do Instituto Fundamental de África Negra, e nunca conseguiu estar numa posição em que realmente pudesse fazer a divulgação e discussão das suas pesquisas académicas. Fechava-se sozinho no seu laboratório, sem qualquer abertura. Os jovens que tentaram romper a barreira da universidade em direção à sociedade, foram mortos. É por isso que Senghor, pelo menos para mim, era mais francês do que africano. As pessoas já não se lembram que independência do Senegal se deveu muito ao Mamadou Dia. A independência não foi propriamente um mérito do Senghor, porque o Senghor quis continuar na República Francesa. Dia foi acusado de organizar um golpe de Estado entre 1961 ou 62, o que lhe custou uma cadeia por mais de vinte anos. Por esta razão eu não tenho qualquer tipo de simpatia pelo Senghor, porque ele não fez absolutamente nada para mudar a situação da sua terra. A diplomacia senegalesa continuava a ser controlada pela França, a economia continuava a ser francesa, no capítulo da cultura, Senghor continuava a falar da negritude, mas não gostava de Franz Fanon. Foi amigo do Aimé Cesaire mas nunca permitiu que ele fosse ao Senegal para fazer palestras. Senghor foi, sem dúvida, muito inteligente, mas, no meu entender, não é um exemplo de um bom político africano.

Elikia M'Bokolo

Elikia M'Bokolo

Em que aspectos discordava de Cheikh Anta Diop?

No tratamento das fontes, o que é muito importante para um historiador. Diop trata das fontes secundárias, ou seja, não é ele que vai ao encontro das fontes, não é ele que mergulha na tradução. Perante um texto escrito na língua grega, por exemplo, deve-se ter em conta a forma que foi traduzido e escrito. Cheikh A. Diop teve este cuidado com algumas fontes e não com todas. A minha crítica não recai apenas no Diop, mas incide também nos seus discípulos, porque continuam a reproduzir as suas teses, o que não ajuda na evolução do conhecimento. Este é um aspecto. O outro, tem a ver com o conhecimento. É sabido que África é a mãe das civilizações, mas o que se pretende é explicar a nossa situação atual, num tempo de longa duração. Quais são as rupturas que ajudam a explicar a nossa situação hoje? Diop é um pesquisador cuja envergadura todos reconhecemos. Creio que ele próprio gostou da discussão que teve comigo, e concordamos sobre este aspecto. Para mim, as rupturas me parecem mais importantes que as continuidades de suas teses. Ele defendia que África precisa de voltar aos valores do passado, mas quais foram as rupturas e como é que vamos fazer para voltar? É só voltar? Não estou de acordo com esta forma de ver, temos que recuperar as rupturas e reinventar a cultura na atual situação e ter uma visão para o futuro.

Elikia M'BokoloSenghor defendia a tese de que em África não é curial falar de estrato social, na perspectiva de Weber e Marx, no caso africano deve referir mais a estratificação, na perspectiva etnicista…

Elikia M'BokoloSenghor defendia a tese de que em África não é curial falar de estrato social, na perspectiva de Weber e Marx, no caso africano deve referir mais a estratificação, na perspectiva etnicista…

Depende dos períodos. Nos tempos mais recuados, é verdade que havia maior proximidade e mobilidade. Acho que então o parentesco era mais importante do que a rígida estratificação. Depois deram-se as rupturas, com o chamado “tráfico negreiro”, com as deportações dos africanos, o colonialismo e o islamismo, que introduziram diferenças muito importantes nas sociedades africanas. Pessoalmente, não acredito nas teses que dizem ser suficiente organizar as sociedades com base nestes valores culturais e tradicionais, que foram defendidas por Senghor e Julius Nyerere na Tanzânia. Senghor nem sequer conseguiu organizar a sociedade senegalesa, porque não passava de uma perspectiva utópica, ou seja, eram mais discursos que não tinham implementação prática.

Que apreciação faz da tese do Cheikh Anta Diop sobre o federalismo africano?

Sabemos que as fronteiras africanas são superficiais e que se pode organizar outras formas de territorialização e de organização espacial. A dificuldade está na posição das lideranças políticas, que precisam de lidar com a organização patrimonial. Esse é o principal obstáculo para a unidade do continente. Sem esquecer os interesses ocidentais e até mesmo da China. Estes precisam que a África se mantenha assim, porque facilita o seu projeto de exploração do continente.

Porque é que os franceses ainda têm dificuldade em reconhecer a contribuição do Cheikh Anta Diop? Facilmente encontramos estudos, homenagens, espaços académicos com o nome de Senghor em França, e não do Cheikh Anta Diop, apesar de ter sido dos mais brilhantes pesquisadores do continente…

É evidente. Se reparar, quando o presidente francês foi a Dakar para uma oração de sapiência em 2007, disse: “estou aqui na Universidade de Dakar”, quando já não era Universidade de Dakar, mas sim Universidade Cheikh Anta Diop. Ainda é uma pessoa que não reconhecem como pesquisador de alto nível. O que quer dizer que a ruptura iniciada por Anta Diop deve continuar a aprofundar-se, para que se possa romper com este paradigma ocidental, no sentido de criarmos um paradigma africano.

Que papel têm tido as elites africanas: intelectual, religiosa e política?

Temos uma elite política que só pensa no poder, para si próprio, que não tem realmente uma visão para de longa duração e para o povo. As elites estão numa situação de acumulação, que não é má de todo, mas acumulam não para suas terras, mas para si próprios, para as suas mulheres, os seus filhos etc.

Não se pode falar aí de acumulação permissiva…

Não é acumulação permissiva, porque essa permite que se vá para a frente num período de longa duração. Neste caso, estamos a falar de uma acumulação em grande escala para si, esquecendo-se que não ajuda em nada ao continente. Quando a burguesia decide acumular fá-lo para a terra, para a produção e fornecimento do trabalho. O dinheiro, nestes casos, fica fora do continente, contribui para riqueza dos outros. Quando estes líderes africanos perdem o poder os europeus arranjam formas ou criam processos jurídicos para dizer que este dinheiro é ilícito acabando por conquistar o dinheiro, o que é perfeitamente lamentável, este cenário acontece aos políticos. Quanto aos intelectuais, existem em África, mas temos um défice de produção de conceitos adaptados para África, de produção de abordagens africanas e de pensamento que podem ajudar na mudança do continente. São produções mais teóricas do que práticas. Estas debilidades fazem com que os intelectuais africanos, e até mesmo as nossas universidades, parecem não ajudar o continente. Já as elites religiosas estão mais comprometidas com a sociedade, à procura de algo que o continente possa oferecer, mas mais interessadas em resolver casos individuais do que a situação global do continente ou de cada um dos países.

Há hoje uma discussão, sobretudo em França, dos chamados Estados neopatrimoniais. No caso africano evidenciam-se esse tipo de Estado?

Claro, o que ocorreu nos dois Congos, o que aconteceu no Gabão, o caso do Togo, dos Camarões etc. Mesmo na África do Sul, quando olhamos para o clã Mandela, continua-se a valorizar o património simbólico e até mesmo financeiro. É lamentável o que aconteceu com dirigentes do ANC. O caso do Cyril Ramaphosa, que foi um dirigente muito importante do ANC, hoje é bilionário, um indivíduo que não produz nada, como é possível? Penso que a elite política está a transformar-se numa elite económica, sem produzir nem fazer acumulação patrimonial, que pode realmente ajudar a comparar a burguesia da Europa que fez este trabalho de casa. Por isso o continente não avança, continua inerte.

Ainda sobre as elites intelectuais, há um défice de leituras da parte da juventude africana, paralelamente ao fato dessas sociedades serem movidas pela oralidade, por via das artes.

Alguma intelectualidade na universidade fornece matéria para se andar para frente, mas não persistem hábitos de leituras e de compra de livros, estar em casa a ler, estudar e discutir por esta via. Se calhar teremos que combinar uma frente com os artistas, com escritores, músicos, romancistas, poetas para que possam aproveitar a sua condição mais próxima da população, e transformem as consciências através da arte.

Qual seria o papel da diáspora africana no sentido de ajudar a resgatar a matriz identitária dos africanos?

Hoje os chamados “afrodescendentes” que se encontram na América, nas Antilhas, na Europa e na Índia, conservam valores do continente africano, por via da religião, dos sentimentos de solidariedade, da visão do futuro, das resistências. Nas minhas aulas de história africana, no que diz respeito à diáspora africana, considero que a África de fora tem um papel muito importante para o interior do continente. Na década de 1950 e 1960, a diáspora, de fora e a do interior do continente, teve uma forte ligação. Hoje fala-se muito do pastor Martin Luther King. Ele começou a sua luta nos Estados Unidos mas terá sido convidado por Kwame Nkrumah para a festa da independência do Gana. Depois de ter assistido àquele ato simbólico, disse: “acredito que os negros estão em condições de conquistar as suas independências e ganhar a luta contra os brancos. Quando eu regressar aos Estados Unidos, vou incentivar a luta”, e o seu célebre discurso “I have a dream” tem tudo a ver com o que aconteceu no continente africano. Podes também utilizar os sucessos da diáspora para desenvolver o continente africano.

A história repete-se, ou seja, o que aconteceu no passado, pode vir acontecer, quase que de forma cíclica…

Sim, são processos cíclicos mas que não ficam inertes, são ciclos dinâmicos, e podemos avançar desta forma.

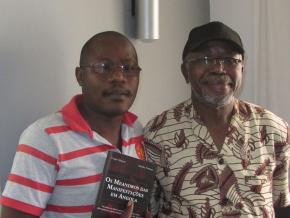

Cláudio Fortuna e Elikia M'BokoloEm África também temos o problema da investigação científica. Em Angola e Moçambique, por exemplo, há projetos que não avançam sem contar com apoio da Comunidade Internacional. Com essa fragilidade, e até porque quem dá a verba tem sempre interesses, como é que podemos sobreviver?

Cláudio Fortuna e Elikia M'BokoloEm África também temos o problema da investigação científica. Em Angola e Moçambique, por exemplo, há projetos que não avançam sem contar com apoio da Comunidade Internacional. Com essa fragilidade, e até porque quem dá a verba tem sempre interesses, como é que podemos sobreviver?

Falou de Moçambique, estou a pensar no Centro de Estudos Africanos que foi muito importante, ligado à Universidade Eduardo Mondlane, que hoje não tem meios. O que precisamos hoje é ter em primeiro lugar, uma política científica. Quais são as prioridades? Com quem podemos contar? E procurar meios financeiros, porque precisamos de computadores, de livros, temos que ter condições de sobrevivência que possam permitir que estejamos somente empenhados na pesquisa. O contrário disto faz com que os pesquisadores percam a visibilidade social. Os jovens olham para eles, e dizem: “olha para este pesquisador, não tem meios de sobrevivência”. Aí ficam cada vez mais isolados, sem conseguir cativar os jovens cadetes de investigação. Alguns dos poucos estão sem meios de sobrevivência para si e para a família. A questão do financiamento é, de fato, uma questão muito importante, e deve vir do Estado nacional e não de fora.

Tendo em conta que as poucas pesquisas realizadas tenham sido suportadas pelas chancelarias internacionais, quais podem ser os riscos deste tipo de financiamento?

Normalmente há interesse em ditar a agenda de pesquisa, com base nas suas prioridades. É uma forma de confiscar as pesquisas e o pensamento africano. Com isso, acabam por publicar as ideias principais que são nossas e nós tornamo-nos meros consumidores, quando as ideias fundamentais eram nossas. Passam a ser deles por confisco, que publicam em livros que nós consumimos como se fossem eles os merecedores das pesquisas. É de fato uma situação perfeitamente lamentável.

Está radicado em França. Que apreciação faz dos cursos de ciências políticas ministrados em França, com o percurso dos países africanos do Sul (“Politique et développement en Afrique et dans les pays du Sud”, o PDPAS)?

Têm por exemplo contribuído, por exemplo, na elaboração do conceito de neopatrimonialismo. Foi sem dúvida uma contribuição importante, mas em geral, não têm conhecimentos suficientes sobre o que acontece no terreno. São mais elaborações teóricas do que estudos de casos que nos podem ser úteis.

Alguns pesquisadores, depois de estudarem um país africano, já se assumem como conhecedores de todo continente…

Conhecemos muito bem aqueles que estudavam a situação dos Camarões no tempo do Ahmadou Ahidjo, tido como o especialista dos Camarões; não é nada mais nada menos que a continuação das práticas da etnologia colonial. Basta alguém estudar determinada tribo que se logo um especialista do continente africano, ou dos povos primitivos. O que precisamos é romper com estas práticas e introduzir as nossas problemáticas africanas. Isto deve ser feito, temos o caso da Índia, onde conseguiram romper com as práticas europeias. Hoje são os europeus que vão para Índia, com o fito de recuperar as abordagens indianas. Precisamos de seguir o mesmo percurso.

Lembro do caso do angolano Viriato da Cruz que teve aquele incidente com Mao Tsé Tung por não concordar com o projeto chinês a se implantar em África. Como vê a presença chinesa em África, as pretensões mantêm-se ou haverá diferenças em termos de objetivos?

Hoje o cenário é um pouco diferente, porque a China mudou de estratégia, optando por um modelo de capitalismo nacional. Penso que se tivéssemos romancistas capazes, teria sido muito interessante escrever uma História de utopia, sobre as relações entre a China e o continente africano, no século XV. Tentar criar um cenário em que tivesse sido a China a chegar em África, em detrimento dos europeus. Podia ser uma forma de nos ajudar a imaginar cenários para o futuro.

Como vê o ensino da História de África, em países como França e Brasil? Houve evolução neste domínio?

Sim, no caso concreto do Brasil, com a lei que obriga as escolas a ensinar a História de África, sendo o primeiro país fora de África a tomar esta medida. A questão que se pode colocar é: até que ponto os brasileiros têm conhecimentos suficientes para ensinarem História de África? Tendo consciência que há pouca gente com qualificação suficiente, é interessante que eles hoje procurem africanos para preencherem estas vagas. Foi assim que o Kabengele [Munanga] conseguiu e hoje já está reformado. Estão abertos a jovens do continente africano. Acho que há uma oportunidade para nossa juventude, se calhar por algum tempo determinado, se calhar, depois de se confrontar com o terreno brasileiro, depois regressar para o continente a fim de dar sequência as suas pesquisas. Pensamos que os países Europeus deviam ter iniciativas similares. Porque, por exemplo, no caso de França, que votou uma lei que classifica a escravatura como um crime contra a humanidade. Mas eles têm uma ideia de nação que difere muito da nossa e assim a África continua a ser muito marginalizada.

Acha que a Europa poderia reverter essa marginalização dos africanos?

Sim, creio que deviam criar formas de reconhecimento. Porque temos pelo menos dois problemas: em primeiro lugar, a deportação e a escravatura (que difere da simples deportação). Em segundo lugar, o colonialismo. Há ainda casos que aconteceram no período pós-independência, por exemplo, o caso da guerra dos Camarões, ou o caso das intervenções no Congo, depois em Angola, e há ainda o caso da Líbia. Neste caso, em concreto, os europeus mataram um chefe de Estado legitimo. São questões muito importantes, mas para que a Europa aceite a questão da recuperação dos danos causados ao continente africano é necessário que os africanos trabalhem de forma convincente, com provas bem elaboradas, para que consigamos recuperar alguma coisa neste sentido.

Publicado originalmente no Via Atlântica, Junho de 2015