A arte portuguesa ainda não descobriu o fim do Império

Como vão as relações da arte portuguesa com o passado colonial de Portugal e o pós-colonialismo? “Carlos Cardoso - directo ao assunto”, a exposição de Ângela Ferreira na Galeria Filomena Soares1, não oferece respostas, mas reaviva uma velha e por vezes esquecida discussão. Muito bem-vinda numa altura em que o país suspira de novo pela sua Europa.

Ângela Ferreira (Maputo, 1958) teve na Galeria Filomena Soares uma exposição magnífica que retoma a reflexão sobre o colonialismo e o pós-colonialismo iniciada pela artista no final dos anos 80. Cinco esculturas, uma instalação, duas fotografias e uma imagem e um texto reproduzidos de um jornal sul-africano fazem a ponte aérea entre Portugal e Moçambique (onde nasceu), África e a Europa.

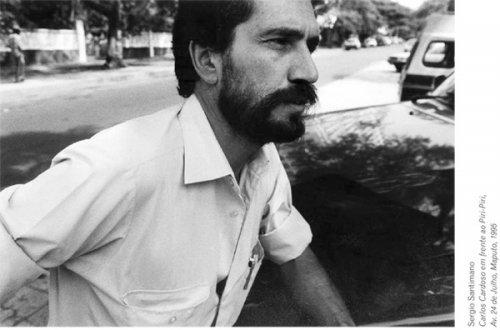

“Carlos Cardoso - directo ao assunto” centra-se na figura do homem que lhe dá o título, jornalista moçambicano assassinado há 11 anos na cidade de Maputo em circunstâncias misteriosas (investigava os negócios da banca moçambicana e um caso de corrupção). Foi a sua biografia que suscitou as obras que ocupam a sala principal da galeria lisboeta. “Ele era um mito já em vida, um homem extremamente activo, com um papel muito importante, simbólica e politicamente. Nunca o conheci pessoalmente, mas lembro-me do choque quando soube do assassinato”, conta a artista. O clique aconteceu no final do ano passado, na África do Sul. “Li um artigo que fazia dele um retrato muito complexo. Eu conhecia o jornalista militante, activista político, defensor dos direitos humano e da liberdade de imprensa. Mas não o artista plástico, poeta, pai, actor de peças radiofónicas. [Percebi que era] uma pessoa muito inventiva e criativa. E nesse momento assustei-me. Moçambique é um país pequeno em termos de produção cultural, com poucos recursos humanos. Tinha de fazer qualquer coisa”.

Fez. Apropriou-se do texto assinado pela repórter Julie Frederikse para o semanário sul-africano “Mail & Guardian” e colocou-o na parede para que todos o possam ler. “Gostei muito da sensibilidade com que ela trabalhou a figura do Carlos Cardoso. E achei muito interessante a escolha da fotografia para ilustrar o artigo. Normalmente, os activistas políticos não são representados assim, de tronco nu”. Da vulnerabilidade de Carlos Cardoso (segura o filho nos braços) chegamos à sua inventividade. As cinco esculturas remetem para o “mediaFAX”, o diário fundado em 1992 pelo jornalista e um grupo de intelectuais moçambicanos para difundir notícias e artigos. A escolha do meio de difusão não era inocente: a ideia era tornear a censura do Governo de Maputo e fazer chegar um jornalismo analítico e de investigação a um público interessado. “Por vezes, em situações de grande dureza e dificuldade, as pessoas conseguem resolver problemas de uma forma extremamente inventiva. Ele foi uma dessas pessoas. Foi vítima da censura do partido que apoiava, mas continuou a fazer notícias. E deu a volta ao problema, tocando numa nervura muito importante, que é a disseminação da informação através do fax [com o ‘mediaFAX’] e do e-mail [anos depois com a criação de um novo diário, o ‘Metical’]”.

Entre África e a Europa

No chão da Galeria Filomena Soares há rolos e papel em cujas superfícies é possível ler, serigrafadas, as primeiras páginas de algumas edições do “mediaFAX”. Transformados em esculturas, os objectos partilham a exposição com uma miniatura de uma torre de rádio encimada por um megafone. Ouve-se a voz de Carlos Cardoso, qual fantasma, na locução de duas peças radiofónicas, uma sobre a escravatura, a outra sobre os interrogatórios da PIDE. E, numa parede, vemos uma fotografia do local onde foi assinado, que assinala o monumento entretanto erigido em sua memória.

Ângela Ferreira traz as múltiplas identidades de Carlos Cardoso (que, recordamos, também foi um artista, um pintor) ao espaço público da arte (e quem sabe a outros espaços públicos), confrontando o espectador com os limites e as possibilidades da liberdade de expressão, a história política de um país e a energia que aproxima a criação artística do activismo. Pode, deve a arte estimular confrontos assim? “A arte será o que os artistas quiserem,” responde. “Para mim, continua a ser uma forma de pensar, de despoletar pensamentos. Se calhar a questão central do meu trabalho (‘Qual é a relação entre África e a Europa?”) ainda vale, talvez por razões autobiográficas. E encontra-se subliminarmente neste trabalho sobre o Carlos Cardoso. Mas o ponto de partida continua a ser a ideia, o pensamento. Há uma hibridez em termos de metodologia”.

vista da exposição, Carlos Cardoso - directo ao assunto, de Ângela Ferreira na Galeria Filomena Soares.A artista não está sozinha na abordagem aos temas e aos traumas do colonialismo e do pós-colonial. Também Francisco Vidal, Vasco Araújo (com “Debret”, patente no ano passado no Museu da Cidade, por exemplo) e Manuel Botelho (com fotografia e desenho em torno da Guerra Colonial) têm trabalhado em cima dessa história recente. Ou os artistas angolanos Yonamine e Kiluanji Kia Henda. Em projectos com vários anos, sobre as identidades culturais ou a memória, Mónica de Miranda e José Maia (que comissaria na Galeria Quadrum uma mostra subordinada às migrações). Há ainda o caso singular de Daniel Barroca e, a caminho do cinema, com motivações e fins distintos, Gabriel Abrantes, Catarina Simão e Filipa César (que apresentou recentemente, em Berlim, um trabalho sobre a influência de Amílcar Cabral na cultura cinemática da Guiné-Bissau). Finalmente, na sala escura, a luz dos filmes de Pedro Costa e os documentários de Kiluanje Liberdade. E não é de somenos lembrar o labor de Marta Lança, Francisca Bagulho e Marta Mestre no projecto on-line de divulgação da cultura africana contemporânea BUALA.

vista da exposição, Carlos Cardoso - directo ao assunto, de Ângela Ferreira na Galeria Filomena Soares.A artista não está sozinha na abordagem aos temas e aos traumas do colonialismo e do pós-colonial. Também Francisco Vidal, Vasco Araújo (com “Debret”, patente no ano passado no Museu da Cidade, por exemplo) e Manuel Botelho (com fotografia e desenho em torno da Guerra Colonial) têm trabalhado em cima dessa história recente. Ou os artistas angolanos Yonamine e Kiluanji Kia Henda. Em projectos com vários anos, sobre as identidades culturais ou a memória, Mónica de Miranda e José Maia (que comissaria na Galeria Quadrum uma mostra subordinada às migrações). Há ainda o caso singular de Daniel Barroca e, a caminho do cinema, com motivações e fins distintos, Gabriel Abrantes, Catarina Simão e Filipa César (que apresentou recentemente, em Berlim, um trabalho sobre a influência de Amílcar Cabral na cultura cinemática da Guiné-Bissau). Finalmente, na sala escura, a luz dos filmes de Pedro Costa e os documentários de Kiluanje Liberdade. E não é de somenos lembrar o labor de Marta Lança, Francisca Bagulho e Marta Mestre no projecto on-line de divulgação da cultura africana contemporânea BUALA.

Fomos colonizadores

O panorama parece amplo e plural, mas Fernandes Dias, antropólogo, professor na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e director do África.cont, revela um cepticismo moderado. “Têm surgido coisas interessantes na literatura e no cinema, mas o mundo da arte portuguesa continua a entender o colonialismo e o pós-colonialismo como assuntos difíceis. Continua preocupado em manter a autonomia da arte. Sempre foi muito difícil abordar na arte contemporânea portuguesa temas que tivessem a ver com identidades de género, sexuais, raciais ou o feminismo. Não fazem parte do nosso ‘mainstream’”.

As razões dessa teimosa timidez devem ser procuradas na História de Portugal da segunda metade do século XX, argumenta o investigador: “Perdido o Império, virámo-nos para a Europa, procurando uma filiação ou pertença. Isso impediu-nos de pensar que o que nós somos é inseparável da nossa história colonial”. E aponta mais dois factores: “A descolonização foi feita a par da democratização em Portugal. Ao mesmo tempo que nos libertávamos, também as ex-colónias o faziam. Fomos como que cúmplices. Resolveu-se não discutir esse período. O outro factor tem a ver com a ausência de um olhar mais reflexivo sobre a história colonial e pós-colonial, provocado pela leitura pouco crítica que a esquerda portuguesa fez a seguir ao 25 de Abril do luso-tropicalismo do Gilberto Freyre”.

Só no fim dos anos 90, diz Fernandes Dias, as coisas se alteraram um pouco na arte portuguesa, e precisamente com o aparecimento de Ângela Ferreira: “É caso muito excepcional. Nasce em Moçambique, faz-se adulta na África do Sul num ambiente hiper-politizado do qual esteve muito próxima e que lhe dá uma consciência política que não teria se tivesse vivido sempre em Moçambique. Dada a sua biografia, pode falar a partir de várias posições. Enquanto portuguesa de Portugal, como acontece no ‘Amnésia” [instalação de 1997 que reunia porcelanas de Rafael Bordalo Pinheiro, um vídeo com imagens de Moçambique dos anos 60 e 70, e mobília familiar], ou como moçambicana, neste trabalho na Filomena Soares. Aborda o racismo em ‘Double Sided’ [1996-1997]. E, de forma mais genérica, a colonização europeia em ‘Maison Tropicale’ [2007]”.

Actualmente, a obra de Ângela Ferreira está representada nas principais colecções nacionais e circula internacionalmente. “Maison Tropicale” chegou a ser objecto de um artigo na americana “October” (“Maison Tropicale: A Conversation with Manthia Diawara”) uma das mais prestigiadas publicações de ensaios de arte. “Mas ainda não é considerada sexy “, contrapõe numa gargalhada a artista, antes de admitir: “Tenho sido uma privilegiada. Tive a sorte de estar na Bienal de Veneza, em 2007, e tive alguma aceitação internacional. O que fez com que algumas pessoas no meio nacional olhassem de outra forma para o meu trabalho, que com o tempo foi ganhando força e consistência”.

A relação da arte portuguesa com o fim do Império, diz-nos, avançou “imenso desde os anos 90, mas ainda há muito a fazer”: “Não temos um discurso pós-colonial. Temos poucas pessoas a pensar isso e não há grandes diálogos. Mas devíamos ter esse discurso, para não termos a necessidade de o importar. Portugal foi um país colonizador”.

Artigo originalmente publicado no suplemento Ípsilon do jornal Público a 20.04.2011

- 1. Exposição “Carlos Cardoso – directo ao assunto”, esteve patente na Galeria Filomena Soares, em Lisboa, de 24-3 a 22-5-2011.