"Descobertas" colonialidades da memória

Se o “Museu das Descobertas” sugerido pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, algum dia vier a existir – espera-se que com uma designação mais adequada – uma das suas salas, de preferência a sala de entrada, deveria ser destinada a documentar a controvérsia que tem ocupado as páginas dos jornais desde o anúncio do projeto, a partir do momento em que um grupo alargado de intelectuais e investigadores tomou posição pública contestando a orientação traduzida na designação proposta. O interesse pedagógico dessa documentação é inequívoco. É que esta controvérsia constitui, em si mesma, um objecto de enorme relevância museológica, uma vez que ilustra bem toda a amplitude das questões que o putativo museu suscita. Enfrentar e documentar criticamente essas questões seria, desde logo, uma forma de obviar ao risco – comum à forma “museu” – de oferecer uma imagem simplesmente estática do passado, sobretudo se essa documentação fosse capaz de oferecer um retrato em profundidade dos processos de construção da memória colectiva que subjazem às muitas tomadas de posição entretanto surgidas.

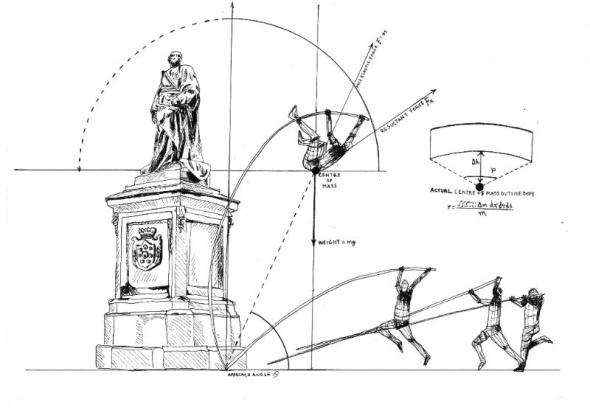

da série Sporting Narratives | 2018 | Márcio Carvalho

da série Sporting Narratives | 2018 | Márcio Carvalho

Entre os muitos lugares comuns que têm aflorado no âmbito da controvérsia, um dos mais significativos será, seguramente, o que atribui as críticas ao conceito de “Descobertas” à ânsia do “politicamente correto” de uma “esquerda ignorante”. Pouco importam, desse ponto de vista, as qualificações académicas e a qualidade intrínseca das intervenções críticas, individuais e colectivas. A contestação à visão dominante, mesmo que fundamentada em sólida argumentação histórica, tem de passar por “ignorância”, porque assim o exige o mecanismo de produção de uma imagem conformista do passado que, por definição, para poder subsistir, tem de desqualificar conhecimentos alternativos e processos de memória diferentes. O inconsciente colonial subjacente pode, assim, afirmar-se como uma espécie de narcisismo coletivo fixado numa imagem de excecionalidade por definição imune à crítica.

É tanto mais importante pôr a nu este mecanismo de reprodução de colonialidade quanto a indignação de jornalistas, comentadores e público anónimo, tirando casos de evidente má fé ou pura cegueira ideológica, não faz deles necessariamente perigosos nostálgicos do colonialismo. A incapacidade de perceber em que medida a designação proposta é criticável, desde logo – como, e bem, foi sublinhado na tomada de posição de um grupo de portugueses e portuguesas de ascendência africana – pela sua lógica excludente, que deixa de fora a perspetiva do “outro lado”, o lado subalterno, sempre silenciado, da relação colonial, tem raízes fundas numa memória oficial, longamente sedimentada. Tomar por factos aparentemente incontestáveis o que não é senão o produto dessa sedimentação faz parte da lógica do mecanismo que leva a que a sombra da relação colonial se prolongue na formação discursiva e ideológica a que o recém-falecido sociólogo peruano Aníbal Quijano chamou colonialidade. Desmontar esse mecanismo – um processo que necessita de tempo, de muito tempo – seria por certo, uma das mais relevantes funções pedagógicas a que o museu poderia aspirar. A esta luz, uma das mais importante descobertas a que o projeto do museu das “Descobertas” poderia conduzir seria, assim, a perceção de que os usos da linguagem não são inocentes e de que a gramática da memória tem sempre muito mais a ver com o presente do que com o passado – a perceção, em suma, de que, em toda esta controvérsia, o que está em questão não e simplesmente o que fomos, mas sim o que somos e, sobretudo, o que queremos ser.

_________________

Artigo produzido no âmbito do projeto de investigação MEMOIRS – Filhos de Império e Pós-memórias Europeias, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação (nº 648624), Programa Europeu para a Investigação e Inovação Horizonte 2020.