Apresentação do livro "Animismo e outros Ensaios", de Margarida Medeiros

Fundação Calouste Gulbenkian, 4 de abril de 2023

Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais queria agradecer à Margarida Medeiros este convite que para mim foi uma surpresa já que estudo a fotografia em contexto colonial, o modo como ela fabricou o “outro” e, sobretudo, como o “outro” se lhe resistiu, e realmente trabalho em cinema documental, mas não me detenho sobre o cinema. Sinto que o convite da Margarida me inscreve numa genealogia que muito me honra. Julgo, porém, que este convite também se deve ao facto de ambas pertencermos ao grupo “Cultura, Mediação e Artes” do ICNOVA, na Faculdade de Ciências Socias e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e é nessa qualidade que também aceitei o desafio.

Sabendo que ia apresentar este livro com Teresa Castro, Daniel Blaufuks e José Bértolo, venho destacar três das muitas dimensões que este livro pode suscitar. A saber:

- O ensaio como método para ultrapassar as limitações da produção académica e, nesse gesto, o livro promover uma ciência pública.

- O seu léxico conceptual para a análise do cinema e da fotografia e, nesse gesto, o livro resgatar a arte como conhecimento per se (e não ser bengala ou ilustração da teoria).

- A práxis do animismo como ontologia para reparar as múltiplas cisões do mundo e, nesse gesto, o livro contribuir para as políticas de reparação em curso.

1.

A primeira dimensão diz respeito ao formato que a Margarida elege para nos transmitir o seu conhecimento: o ensaio como “uma forma especulativa de escrita”, que está mais preocupada “em levantar questões do que em dar respostas” (p. 13). É certo que já vamos tendo nas revistas académicas, sobretudo nas internacionais, a incorporação do formato ensaio, que a Teoria Crítica consagrou (com Water Benjamin e Theodor Adorno). Isto é capital nas humanidades para as quais o tempo – diria mesmo o perder tempo – é essencial para a maturação das ideias.

Não é por acaso que as humanidades estão hoje em crise. A principal crítica que se lhes aponta é a de que, supostamente, não preparam as pessoas para o mundo do trabalho. Porém, são as humanidades que promovem o espírito crítico, incluindo a auto-crítica; a imaginação criativa para resolver problemas e arranjar soluções; o respeito pela alteridade e a aceitação das diferenças; e a capacidade de participar activamente na política. As humanidades são essenciais à democracia, sobretudo quando ela está hoje sob ameaça com o recrudescimento da extrema-direita.

Pelo que este ensaio não tem como objectivo a “sistematização” e “não esgota a reflexão sobre o cinema e a fotografia”, sendo escrito “contra a prática académica dominante nos nossos dias: artigos que se pretendem conclusivos e produtivos, de modo a entrarem numa espécie de corrida de obstáculos durante a qual cada etapa representa um gesto de tranquilização e de certeza sobre as vantagens dessa (suposta) produtividade” (p. 13). A meu ver este livro antes se apresenta como apontando um caminho diferente numa academia cada vez mais padronizada e com sistemas de avaliação burocráticos, mas nem por isso com maior qualidade e transparência. Pelo contrário, é uma academia doente, que enferma os seus sujeitos, sobretudo as mulheres (e disso eu, infelizmente, também sei e muitas de vós que aqui estão se calhar também o sabem). Uma academia que continua a reactualizar o poder das elites, a promover a endogamia e a perpetuar a colonialidade.

O método é, pois, capital como elemento diferenciador não só para a sobrevivência numa universidade cada vez mais competitiva, mas também como oposição à sua voracidade, criando, no seu seio, pequenos nichos de resistência, que possam interromper a alienação em que se tem vindo a tornar. É neste sentido que Margarida opta pelo ensaio – “género intranquilo” como lhe chamou João Barrento que a autora cita – inscrevendo o seu livro “nesse lugar de tentativa e erro, de busca de verdade ou de uma totalidade não totalitária” (p. 14). Indisciplinável, o formato ensaio é, aliás, o que permite também à autora “compreender a fotografia e o cinema não como objectos a disciplinar, ou disciplináveis, mas como meios de resistência à disciplina, mobilizadores de novas atitudes e formas de pensar” (p. 49).

E nesse gesto, este livro, abre a ciência ao que está fora da ciência, mas que é, ao mesmo tempo e, paradoxalmente, o que faz a ciência avançar. Faz ciência pública ao resgatar igualmente a principal função das humanidades – a visão crítica do mundo.

Margarida Medeiros, Auto-retrato

Margarida Medeiros, Auto-retrato

2.

Esta questão relaciona-se com a segunda dimensão que aqui quero destacar: a forma como o livro se apresenta como um breve léxico conceptual do cinema e da fotografia enquanto artes do conhecimento e para o conhecimento. Na verdade, o livro, ao deter-se no papel destas duas artes “enquanto produtoras de um contacto com o mundo, ou, mais ainda, da definição desse mundo a partir deste contacto” (p. 12), produz um conhecimento das mesmas que não pertence à história. Um conhecimento que favorece constelações em vez de cronologias, consistências em vez de representações, detalhes em vez do todo abstracto, numa clara inspiração Benjaminiana.

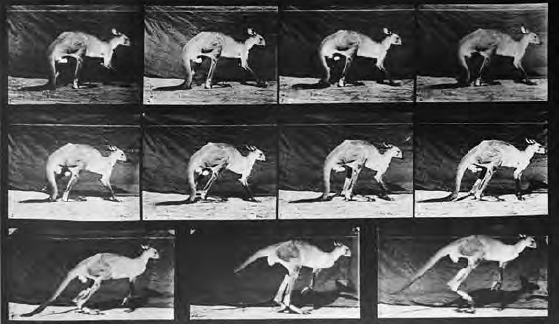

É deste modo que os conceitos de Animismo, Ausência, Indexicalidade, Documento, Fantasmagoria, Transparência, Pausa, Fotogenia, Retrato e Apêndice, que correspondem aos títulos dos dez capítulos deste livro, compõem uma teia conceptual que nos ensina a olhar para a fotografia e o cinema em separado, mas também para a sua “fusionalidade pós-digital” (p. 154). Na verdade, diz-nos Margarida, “nós não vivemos numa era ‘pós-fotográfica’ ou pós-cinematográfica”, mas “numa era em que fotografia e o cinema se tornaram mais do que eles mesmos” (p. 67). E ainda assim a fotografia e o cinema não perderam o seu ontológico “poder de convicção” (p. 71).

Acresce que o objecto-livro de Margarida Medeiros é um equivalente a alguns dos objectos artísticos nele analisados, que, na sua “fusão intermedial” (p. 13), incorporam simultaneamente ambos os léxicos – o movimento do cinema e a estase da fotografia. Ou seja, ao mesmo tempo que os dez capítulos reproduzem o movimento do cinema (e, nisso, uma constelação narrativa); cada um deles é também um instante fotográfico (e, se calhar não por acaso entre cada um deles, a opção editorial por uma página em branco).

Para esta ideia do livro como fac simile do seu próprio objecto de estudo concorre efectivamente a profusão dos objetos convocados. A profusão, como nos ensinam os Yanomami, povo da Amazónia, é o contrário de confusão. Sendo que para conhecer é preciso subjectificar, não objectificar. O que é todo o contrário da praxis científica. Ora para Margarida Medeiros, o cinema e a fotografia ofereceram “todo um mundo de imagens que contribuíram para uma resiliência ao mundo da razão moderna” e podem “servir hoje (como serviram ontem) para alimentar outras formas de racionalidade” não-antropocêntrica; formas mais “relacionais” (p. 40).

Eadweard Muybridge, Animal Locomotion, c. 1883 (publicado na p.134)

Eadweard Muybridge, Animal Locomotion, c. 1883 (publicado na p.134)

3.

E isto conduz-me à terceira e última dimensão que aqui quero destacar do livro de Margarida Medeiros, que é a questão da praxis do animismo como ontologia, isto é, como praxis reparadora da cisão entre os humanos e a natureza.

Efectivamente, o advento da arte regista essa cisão. É isso que, segundo o cineasta João Mário Grilo inspirado em George Bataille, está pintado nas paredes das grutas de Lascaux, em que apenas um homem é representado, invertido e com cabeça de animal, lá no fundo da gruta, distante da festa dos animais. Está presumivelmente morto ou a morrer.1 A partir de então, desse advento, a arte não mais deixou de ser prostética, lamentativa e daí também o seu carácter intrinsecamente animista. Vem suprimir uma falta e dar testemunho da consciência do irreparável daquela relação (esta consciência não é de agora, é de há 40 mil anos atrás, e está inscrita em Lascaux!).

Recentemente, algumas práticas artísticas têm-se dedicado mais concretamente a (re)mediar a relação entre humanos e natureza, numa tentativa de reparar o que foi fendido lá atrás. Isso é, aliás, também o objecto do livro de Margarida Medeiros, sobretudo no seu primeiro e principal ensaio: “Animismo”. Para a autora o cinema animista traz “ao humano a atenção ao vivo para além de si mesmo ou do ambiente como recurso a consumir, permitindo uma apresentação do mundo não-humano, da terra, como um cosmos plural” (p. 45).

Chegámos a este ponto em que a cisão é tal que necessitamos que as artes façam a mediação entre humanos e natureza, dando conta desse luto permanente, de que este livro é também ele prova. É luto e é luta! Acresce que este afã reparador em que as artes se veem hoje envolvidas parece antes um sintoma da própria impossibilidade de reparação dessa relação, que o advento do colonialismo, com o regime da Plantação e o Extractivismo, só viria a aprofundar, e cujo legado é a catástrofe climática em curso.

Para reparar é preciso retomar o animismo como ontologia, como práxis. Ou seja, levar a sério a asserção de que uma árvore comunica com outras árvores. Que um rio é uma entidade. E uma montanha também. Que todos animais são seres sencientes. Que as plantas gritam quando têm sede (como se soube através de estudo científico largamente difundido por estes dias, mas que os humanos, nas suas limitações, não as conseguem ouvir).2 Que uma rocha tem vida. Enfim, que a Terra é um organismo vivo.

Para reparar é preciso também parar e escutar os povos originários, que há 500 anos resistem à catástrofe e que, por isso mesmo, estão mais bem equipados para a enfrentar, como nos lembrou um dia Ailton Krenak.3 É talvez preciso, arrisco aqui a dizê-lo, e como medida de emergência, experimentar o seu cinema. Este cinema não se contenta em ficar pela imagem da planta (ou do animal ou da pedra); permitindo antes aceder à planta (ao animal ou à pedra). Conversar com ela, integrá-la e, nisso, voltar a recordarmo-nos como natureza.

Nesse aspecto, o “cinema da floresta” – na expressão feliz de Peter Gow – é imbatível4. Pelo que o cinema-cinema, mesmo o animista, só pode ser prótese.

E termino.

O livro de Margarida Medeiros, (1) ao propor o ensaio como método para uma ciência pública; (2) ao forjar um léxico conceptual para análise do cinema e da fotografia, resgatando a arte como modo de conhecer (e não ilustração de teoria); e sobretudo (3) ao defender implicitamente o animismo como ontologia reparadora, é um livro de uma actualidade pungente. É luto e é luta!

Que o seu livro possa consolidar o gesto artístico como modo de conhecer no ICNOVA e que seja também um primeiro passo para inscrever a ecocrítica no seu seio.

Muito obrigada, Margarida! Pelo livro e por tudo o mais.

* In memoriam de Margarida Medeiros (1957-2024)

- 1. João Mário Grilo, O Livro das Imagens (Coimbra: Minerva, 2007), pp. 139-141 e 285-286.

- 2. Itzhak Khait at al., “Sounds Emited by Plants under Stress are Airbone and Informative”, in Cell 183 (7), pp. 1328-1336 (30 de Março de 2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.03.009

- 3. “Somos Índios, Resistimos há 500 anos. Fico preocupado é se os brancos vão resistir”: Entrevista com Ailton Krenak, por Christiana Martins e Joana Beleza, in Expresso (19/10/2018). https://expresso.pt/internacional/2018-10-19-Somos-indios-resistimos-ha-...

- 4. Peter Gow, “Cinema da Floresta: Filme, Alucinação e Sonho na Amazónia Peruana”, in Revista de Antropologia, 38(2), 1995, pp. 37-54.