O jardim da Praça do Império e os fiéis jardineiros do colonialismo

Corriam os primeiros meses de 2021, ano em que a exploração espacial entrava numa nova fase com a aterragem do Perseverance em Marte, quando o Jardim da Praça do Império em Lisboa compareceu no debate público à boleia de animada controvérsia. Tendo em conta o tumulto que o ano de 2020 trouxe ao mobiliário urbano de gosto colonial-revivalista, para evidente maçada das pombas já habituadas às estátuas de Robert E. Lee, Cecil Rhodes, Cristovão Colombo ou de Edward Colston, esperaríamos talvez um surto de revisitação crítica à vasta decoração monumental que sobejou da Exposição do Mundo Português de 1940. Como a história se faz de vagas e insuspeitadas contravagas, sabemo-lo há muito, os protestos que ganharam novo alento e visibilidade com a notoriedade transnacional do Black Lives Matter acabariam por redundar em Portugal num afetivo apelo à reposição de brasões florais. Falamos, no caso, dos brasões em buxo em que se representavam as colónias portuguesas, ajardinados inicialmente em 1961 a propósito de uma exposição nacional de floricultura.

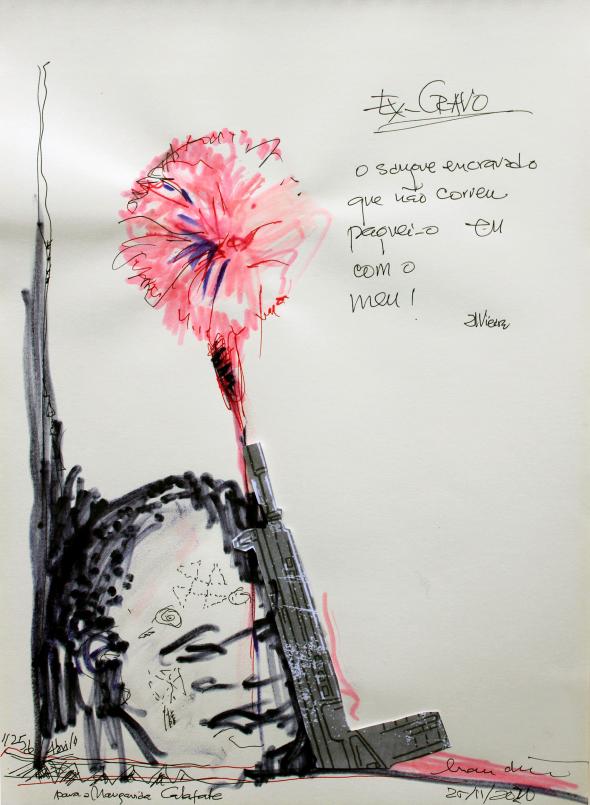

Ex-Cravo | 2020 | José Luandino Vieira (cortesia do escritor)

Ex-Cravo | 2020 | José Luandino Vieira (cortesia do escritor)

Ao ler a petição que conclamava a edilidade lisboeta a investir necessários recursos na representação floral do Portugal imperial, logo me lembrei de um texto de Padre António Vieira1 (nem de propósito, também ele “homenageado” em 2018 na mesma cidade numa estátua, diga-se, de iconografia confrangedoramente paternalista)2. Na verdade, viajei até ao referido texto de António Vieira pela mão de Eduardo Viveiros de Castro. Numa reflexão sobre o pensamento ameríndio, o antropólogo brasileiro ponderava a exasperação do Padre António Vieira perante a inconstância dos povos indígenas convertidos ao Cristianismo3. Ou seja, não obstante a determinação dos jesuítas em arrancarem os indígenas às suas culturas e crenças para que se prostrassem à luz de Cristo, eles sempre voltavam aos “costumes bárbaros de gentialidade”. É nesse sentido que o Padre António Vieira distingue as estátuas de mármore, próprias das nações dadas à firmeza na fé, das estátuas de murta, que seriam próprias da alma ameríndia:

“Há outras nações, pelo contrário - e estas são as do Brasil - que recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir; mas são estátuas de murta que, em levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura, e tornam à bruteza antiga e natural, e a ser mato como dantes eram.”

A distinção entre as estátuas de mármore e as estátuas de murta, engenhosamente mobilizada pelo Padre António Vieira para pensar as desventuras da conversão forçada, é na verdade muito útil para pensar como os horizontes memoriais são materializados à luz daquilo que Jay Winter (2017) designa por “frameworks of memory.4 Falamos das linguagens e das iconografias que compõem os horizontes memoriais através dos quais as representações dominantes do passado são laboriosamente inscritas nas memórias coletivas dentro de quadros de sentido disputados ou reinstaurados em cada geração. Como provam as imagens das estátuas caídas de Estaline, Sadam Hussein ou Cecil Rhodes, a memória inscrita no mármore é tão precária quanto a memória inscrita na murta.

O abaixo-assinado que reclamava a reposição dos brasões das colónias exprime, em certa medida, a precariedade do único mundo em que os seus assinantes se imaginam existir: aquele desenhado pelo épico colonial e tardiamente matizado de generoso lusotropicalismo. O desespero de Padre António Vieira perante indígenas que “ainda depois de crer, são incrédulos” traduzia-se no apelo a um constante trabalho de jardinagem que impedisse o indígena de ver, ouvir e caminhar segundo a sua ancestral vontade:

“É necessário que assista sempre a estas estátuas o mestre delas: uma vez, que lhes corte o que vicejam os olhos, para que creiam o que não vêem, outra vez, que lhes cerceie o que vicejam as orelhas, para que não dêem ouvidos às falas de seus antepassados; outra vez, que lhes decepe o que vicejam os pés, para que se abstenham das ações e costumes bárbaros da gentilidade. E só desta maneira, trabalhando sempre contra a natureza do tronco e humor das raízes, se pode conservar nestas plantas a forma não natural, e compostura dos ramos.”

Para desgosto dos mestres-jardineiros da outrora capital do império, a “inconstância da alma indígena” foi e será a autodeterminação de quem se quer recusar a ser talhado pelo poder colonial-racista. Vale lembrar que os cravos de abril não teriam existido sem essa preciosa determinação.

*MEMOIRS é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC) no âmbito do Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação Horizonte 2020 da União Europeia (n.º 648624); MAPS - Pós-Memórias Europeias: uma cartografia pós-colonial é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT - PTDC/LLT-OUT/7036/2020). Os projetos estão sediados no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

- 1. “Sermão do Espírito Santo” (1657).

- 2. Amplamente conhecido como cultor da língua portuguesa e como “defensor dos índios”, menos conhecido por ter defendido, por exemplo, a substituição da mão de obra indígena por escravizados africanos, tendo inclusive idealizado em 1679 a criação da Companhia do Estanco do Maranhão com o objetivo de prover os colonos locais com 10 mil escravizados negros.

- 3. Viveiros de Castro, Eduardo (2002), A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify.

- 4. Winter, Jay (2017), War Beyond Words: Languages of Remembrance from the Great War to the Present. Cambridge: Cambridge University Press.