Fogo Amigo - parte 2

(…)

1. Conheci uma das minhas amigas mais antigas quando saí daquele inferno que era a escola primária, privada, e entrei no sistema público de educação. Esta nova escola era horrível, assustadora, e a minha turma também. Já íamos para a escola e regressávamos a casa sozinhas, #outrostempos, mas num dos momentos em que a mãe da minha amiga nos foi buscar de carro e me ofereceu boleia recusei, porque como os meus pais não tinham carro nunca poderia retribuir. Até hoje a mãe da minha amiga se ri a contar esta história. A maussiana em mim – reciprocidade acima de tudo! -, cruzada com a filha de um imigrante-refugiado-retornado que foi recebido no Hotel Palácio com um borrego mal-amanhado que até hoje consegue cheirar (e nunca comer) e roupas rotas e bolorentas para um frio que nunca antes tinha sentido, não conseguia conceber o acto de receber só, sem contrapartidas. (O drama instalado lá em casa quando comecei a trocar roupas com as amigas, roupas que queria usar só uma vez, e o meu pai a insistir que não precisávamos disso, que podíamos comprar o que eu quisesse, e eu a saber que não, porque aquelas roupas vinham d’América, eram gravatas transparentes de plástico com flamingos e palmeiras, pipocas e película lá dentro, e não a roupa que comprávamos em armazéns e mais tarde na Zara, mas não é a Zara recente, era uma Zara que não mudava de colecção todas as semanas, mas que sim, apesar de tudo, mudava rápido o suficiente para começar a introduzir esse modelo de consumo.) Mas, recuando, o que me fica desta história é a mãe da minha amiga, que durante muito tempo (sempre?) amei muito mais do que a minha própria amiga. A forma como fazia as coisas, a sua risada contagiante, a leveza com que geria um caos onde, apesar de tudo, todas as peças pareciam cair no lugar (ainda está impressa em mim aquela vez em que comprou à minha amiga o CD que ela mais queria, provavelmente antes de comprar a carninha lá para casa, que na mesma não faltou, mas ali já estavam bem definidas as suas prioridades), tomaram conta de mim de uma forma inebriante durante muito tempo. Sempre que posso, não deixo de falar sobre a forma como fazia a sanduíche preferida de cada um para levarmos para a praia, e cada um eram os seus filhos, mais os amigos que levavam. Não comprava o protector solar grande, que provavelmente seria mais barato, mas dava-nos a todas um tubinho de Nívia cheiroso e individual, para que sentíssemos que cada uma era uma, e nós éramos muitas. Tudo aquilo que era reprimido na minha casa era celebrado ali, sobretudo o meu humor, que foi um bocado a coisa mais importante no meu processo de me tornar eu, até nos traumas.

Demorou algum tempo até gostar da minha amiga da mesma forma que gostava da sua mãe. Passados 35+ anos e muitas idas e vindas, posso dizer que ainda amo dela (y su mamá también). É um amor que não foi igual, passou pela admiração, pela raiva, por muita mágoa: fomos amigas, fomos amigas apesar de não sermos, já não fomos amigas, afastei-me, não conseguia vê-la, fui viver outras vidas que não a incluíam, voltei. Quis o destino e a nossa biologia que engravidássemos ao mesmo tempo, ela daquela que viria a ser a sua segunda filha, eu do meu mais velho, e que as suas datas de nascimento (previstas) fossem iguais: 17 de janeiro, se não me engano. O acaso não passou despercebido nem a nós nem aos nossos amigos e amigas, que sempre que podiam faziam piadas que eu fingia ignorar, mas no fundo sabia onde queriam chegar. A filhinha dela chegou mais cedo, e quando vi a fotografia das duas a circular num grupo de amigos, com o meu filho ainda no bucho, as mãos foram mais rápidas do que a cabeça e o coração saiu disparado em palavras, como tantas vezes acontece comigo, e não sei bem o que escrevi, mas acredito que tenha sido algo como “que felicidade”, “a coisa mais linda”, “isto é o melhor do mundo”, qualquer coisa que exprimisse, como um rio, a confluência de todas as vidas e de todos os sentimentos que já tínhamos vivido juntas – e que ainda íamos viver, agora mães. A partir daí as peças foram reconstruindo uma relação que já não era a mesma e ainda bem, porque estávamos já num outro lugar do nosso caminho. Já não mais uma co-dependência e um excesso de presença e de informação, mas um lugar do sentimento de querer saber que ela está bem, que está segura e feliz. Somos vizinhas, e de vez em quando ainda tento enfiar um “onde a terra acaba” no ponto de encontro dos nossos cafés, apesar de já não vivermos perto de um baldio nas construções do J. Pimenta.

2. Faço amigos e amigas com alguma facilidade. Talvez por ter vivido fora, sem estar inserida numa rede daquele que é o principal eixo das sociabilidades (trabalho, escola), e por não ser difícil para mim recorrer ao tipo de entradas quase pueris do tipo, “O que é que fazes?”, “Queres ser amigas?”, fazer amizades na vida adulta não tem sido uma questão. Felizmente, desfazer amizades também não. Ao contrário de uma boa parte da vida, em que a lealdade era a lei e não havia consequências para comportamentos corrosivos, agora mais velha comecei a ter alguma facilidade em afastar-me das pessoas com quem já não era bom estar. Não acontece de repente: é um processo, que demora mais ou menos tempo, e em que as duas partes estão bem conscientes de que aquela relação caminha para aquilo que podemos definir como um fim. Se antes isto era uma tragédia, hoje em dia um pragmatismo extraordinário tomou conta destes pensamentos. Ouvimos muito falar da toxicidade das relações amorosas, e ainda bem, mas penso que ouvimos pouco falar sobre um certo mal que por vezes também se instala nas relações que, ainda que de amor, não têm uma natureza romântica. Sofri, em algumas relações, com situações de manipulação, gaslighting, o amor como moeda de troca (estou a tentar contrariar a minha tendência de americanizar o texto, mas raios me partam se “currency” não cabia aqui tão melhor). Levo muito a sério a questão de “fazer amizades”, artifício pelo meio do qual existe uma troca na construção e manutenção contínua de uma relação de afecto e, nesse sentido, levo igualmente a sério a questão de “desfazer amizades”. Talvez seja daí que me vem o sentido prático que me fez, um dia, envolta em ansiedade, levantar-me do primeiro avião que apanhei com o meu marido, então namorado, mesmo antes da descolagem; o princípio é o mesmo: se não está a ser bom, não é para acontecer (apesar de tudo, sentei-me no 13B e foi a melhor primeira viagem que fiz com ele).

3. Gosto de perceber a maleabilidade da linguagem. Uma doença súbita (e breve) precipitou-me para o buraco negro do TikTok onde aprendi o uso da palavra “unalived” para contornar “morto” ou “assassinado” e assim evitar que os vídeos sejam censurados. Também descobri as ressignificações das palavras “haul”, em substituição do velho “unboxing” do Instagram - pelo que entendo é uma espécie de arrastão (no sentido de uma compra desenfreada de mercadoria que depois é mostrada aos outros utilizadores) – e “dupe”, usada neste contexto (das marcas, do consumo) como falso ou falsificado.

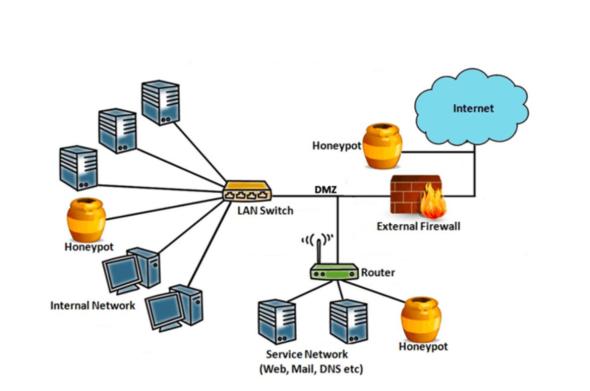

Há uns anos atrás, descubro a expressão honeypot enquanto leio, brevemente, sobre escândalos de abusos sexuais de H. Weinstein, e também do casal Epstein&Maxwell. Tento mapear a transição deste termo dos usos das ciências computacionais (vírus enviados para destruírem os computadores que os recebem) para a espionagem e, depois, para as mulheres usadas como isco para atraírem outras mulheres para situações perigosas que deixam de o parecer, pela mera presença de uma outra mulher. Como no cinema de Tarantino, que cita o cinema para mostrar que é cinema, a presença das mulheres convoca um imaginário do que (também) é ser mulher: proteção. Uma espécie de conforto, um gesto de baixar a guarda, que permite às mulheres sentirem-se seguras pela mera presença de uma outra mulher.

O choque que sinto ao descobrir esta expressão dá lugar ao nojo que me transporta imediatamente para aquela situação na infância em que segui os passos de uma colega mais velha, naquela que deveria ser uma situação segura, e me forcei a fazer coisas que não queria fazer por imitação, coisas que me perseguiram durante anos sob a forma de chantagem com aqueles colegas que deveriam ser os meus primeiros amigos e amigas. Sinto, ainda agora, o pânico que me invadiu quando, muitos anos mais tarde, encontrei aquele rapaz numa situação social, e ele falou comigo sem me reconhecer. Eu reconheci-o imediatamente. Ele sorriu para mim e tentou começar uma conversa, como tinha feito tantos anos antes. Será que conseguiria reconhecer com tanta facilidade aquela minha colega mais velha?

4. Se tivesse que fazer uma etnografia rápida das minhas sociabilidades diria que, hoje em dia, através das redes sociais, não sou estranha a botar corações num post, o que depressa migra para notas em caixas de comentários, depois para grupos de Whatsapp que, com alguma facilidade (e sorte), transitam para encontros na vida real, situações públicas de apresentações de filmes ou exposições, ou jantares que incluem outros amigas e amigos que, entretanto, descobrimos que temos em comum. Para mim, hoje em dia, isto seria o equivalente a perguntar a alguém, na praia, se querem ser amigas. Esta migração virtual >> real não acontece sempre, nem com a mesma intensidade, mas quando acontece é bom. Há pouco tempo aproximei-me, nas redes sociais e num ímpeto juvenil, de uma pessoa que o meu pai definiria como uma patrícia, alguém que vem do mesmo lugar do que eu duas vezes (Angola; Queluz). Esta relação é íntima e intensa: não sabemos tudo uma da outra, mas sabemos o suficiente para invocar o nome de cada uma com bastante segurança. Com ela partilho a linguagem do amor que são não apenas os filmes, não tivesse a nossa aproximação começado com as remarriage comedies do Stanley Cavell. Fazemos muitas vezes os mesmos caminhos, mentais e físicos, gostamos de quiabos – e isso não é coisa pouca.

Também há as minhas amigas e amigos de sempre, a quem não perdi o rasto e de quem, apesar de não manter um vínculo diário, vou sabendo dos marcos da vida, bons e ruins.

Há as amigas de sempre que amam os meus filhos. Sem filhos, amam os meus, cuidam deles sem hesitação, pensam neles quando estão fora e trazem lembranças, passam lá em casa no Natal para deixar bolinhos e conjuntos de canetas coloridas ou jogos. São pessoas – mulheres – que participam da minha vida independentemente deste amor mas que, por amarem todas as partes de mim, não deixam de fora os meus rapazes.

Também há as Mães dos Amigos dos Filhos, MAFs if you will. Trombei nesta categoria muito cedo na maternidade. Ao contrário dos filhos dos amigos que se tornam amigos dos filhos, esta é toda uma nova classe de amizades que, no reino da vida adulta, tomou um pouco conta de tudo. São muitas mães, de vários lugares diferentes, de idades diferentes. Não gosto de todas da mesma forma, e dou por mim a fazer alguns esforços para me manter próxima de algumas que, noutro contexto, não fariam parte da minha vida.

Mas há outras que ganham espaço na minha vida – e no meu coração. Chegam pelos filhos e ficam pela risada. O primeiro embate chega pela forma como os seus filhos tratam os meus filhos, depois como elas tratam os seus filhos, depois como tratam os meus filhos, e depois como me tratam a mim. Começo por ser crítica, moralista até, comparo-me com elas, comparo as nossas diferentes abordagens à maternidade, como consideram os seus filhos, como lhes cuidam, como falam com eles. Falo com o meu marido, traço paralelos, sobretudo traço diferenças. Sinto-me melhor. Melhor do que elas. Porque sou mais presente, porque sou mais atenta.

Depois a maternidade foi assentando em mim, e uma espécie de amadurecimento lança-me numa direção mais compreensiva. Já não o julgamento apressado e duro, mas uma generosidade que busca mais lançar uma mão de ajuda do que uma sentença que fere. Revejo em cada uma, mães casadas, divorciadas, solo, um cansaço que ecoa em mim, mas também uma leveza, uma alegria mesmo, tipo coro de gospel que grita J-O-Y!, com palmas, cada vez mais alto ([clapping, louder pitches], diria eu, se fosse um daqueles filmes que tenho que legendar), que antes não existia. Em mim. Elas trouxeram essa espontaneidade para a minha vida.

Pratico agora, com algumas, uma espécie de guarda alternada e partilhada dos nossos filhos. Em encontros mais ou menos combinados, em dias mais ou menos aleatórios, trocamos de filhos, os mais velhos todos juntos na casa de uma, os mais novos todos juntos na casa de outra, pijama na mochila, cuecas que emprestamos, escova de dentes que já temos a mais por precaução. Comidas preferidas – hamburgers, massinha com pesto, bolonhesa, pizza –, pequeno-almoço (quem toma, quem toma mais tarde, quem toma o quê, os leites que cada um aprecia (vaca, aveia, avelã), panquecas, banana, algum chocolate, pãozinho francês, waffles com xarope de ácer, cereais, cereais = cornflakes (dos amarelos, sem açúcar), cereais integrais, fruta, bolinho simples – DE QUÊ?, receita da Bimby, “Bolo de 1 ovo”, misturado com maçã reineta, leite de aveia e leite de vaca em partes iguais, canela), peluches para dormir, rituais para adormecer, bênçãos, acordar a meio da noite, xixi. Amo cada uma destas crianças. Quero saber de cada uma. A propósito da recente agitação das camadas terrestres e do documento intitulado If Crisis or War Comes, de 40 páginas, que a Suécia enviou (inserir link), combinamos cuidar delas por ordem de chegada (à escola) em caso de catástrofes. Somos felizes.

Existem, neste grupo, mais rapazes do que raparigas. Sou a única que tenho dois filhos rapazes. Às vezes as minhas amigas dizem coisas como “o futuro é feminino”, ou “as mulheres dominam o mundo” e não posso concordar. Vejo os meus filhos repararem em mim, devagar, na minha reação, como já vi antes os filhos delas repararem nas suas reações. Nunca precisei de ver a reação dos meus.

5. Em «Man Child: A Black Lesbian Feminist’s Response», um ensaio do livro Sister Outsider, Audre Lorde escreve,

‘Sisters:

Ten years as an interracial lesbian couple has taught us both the dangers of an oversimplified approach to the nature and solutions of any oppression, as well as the danger inherent in an incomplete vision. Our thirteen-year-old son represents as much hope for our future world as does our fifteen-year-old daughter, and we are not willing to abandon him to the killing streets of New York City while we journey west to help form a Lesbian-Feminist vision of the future world in which we can all survive and flourish. I hope we can continue this dialogue in the near future, as I feel it is important to our vision and our survival.’

Lorde respondia assim à interdição de rapazes acima dos 10 anos numa conferência para a qual foi convidada com a sua parceira, o que significava que não seria permitida a entrada ao seu filho Jonathan, então com 13 anos.

Sou mãe de dois rapazes. Não sou favorável a participar de nenhum acontecimento que exclua os meus filhos. Não sou capaz de dizer com convicção “O mundo é das mulheres”, ou “O futuro é feminino”, ainda que consiga entender politicamente a importância de dizer isto, ou o que isto significa, ou mesmo a resistência que se fortalece nesta tomada de posição. (Talvez dizer que o futuro é feminista aí, sim, faça sentido, até porque nesse caso os meus filhos saberão, como eu acho que sei, que nem todos os espaços têm de ser para todas as pessoas?)

Todas as minhas amigas se assumem enquanto feministas, mas nem todas partilhamos a mesma ideia de feminismo. Penso no feminismo como um projecto, transversal, simultâneo, cruzado, e nem todas temos o mesmo projecto, ergo, nem todas pensamos o mesmo feminismo.

Leio no prefácio do livro The Radical Power of Female Friendship sobre livros de mulheres escritos na Idade Média, cidades só de mulheres, e penso no pesadelo que seria viver não só rodeada só de mulheres, mas sem as minhas 2 (3) pessoas preferidas no mundo. O meu marido é o meu melhor amigo há 20 anos, e nem por isso deixei de ter outras amigas em quem confio e com quem partilho coisas, incluindo sobre a nossa vida. Ao contrário dele que, acredito, não-intencionalmente guarda uma miríade de mundos interiores aos quais vou tendo esporadicamente acesso, como se estivesse a seguir uma receita de como manter com sucesso a longevidade de uma relação apaixonada pela via do mistério, partilho tudo o que se passa na minha vida, na minha cabeça, no meu coração. Somos os melhores amigos, e a vida já me mostrou que o contrato que nos aproxima vai muito para lá da circunstância do gostar. Diria até que já houve alguns momentos na nossa relação em que não gostámos um do outro. Nesses momentos, quebraram-se vários elementos daquela instituição que é A Conversa. Nesses momentos, refizemo-nos, reconstruímos a nossa relação voltando às palavras, às vezes depois de um intervalo, às vezes sozinhos, às vezes com ajuda. Acredito hoje que não importa a turbulência que possa um dia voltar a abalar os fundamentos da nossa relação, o meu cuidado e gentileza, depois da raiva e da mágoa, talvez, serão eternos. Velhinhos, vou continuar a enviar-lhe logo pela manhã, provavelmente cada vez mais cedo, os meus resultados do wordle, que é mais ou menos a nossa linguagem do amor.

6. Muito recentemente, vieram a público denúncias de mulheres sobre abusos que sofreram no meio da música (jazz). Estas denúncias chegaram, muito rapidamente, com uma força e uma violência que provavelmente condiz com a força e a violência dos abusos e o silêncio sofridos por estas mulheres. Foram muitas a escrever – mas reparo que o depoimento mais partilhado pela rede de mulheres que conheço foi o de um homem famoso do meio.

Quase simultaneamente, reapareceram alegações de abusos sobre rapazes que aconteceram no meio do cinema. A reacção de um colectivo feminista de cinema em particular chama a minha atenção, rápido que foi na demonstração de solidariedade com as mulheres que avançaram com as denúncias de alegados abusos na música, mas ausente no pronunciamento sobre os abusos que alegadamente aconteceram no meio do cinema. Too close to home? Ou, como as Sisters de Audrey Lorde, também este colectivo acredita que o feminismo é uma coisa de mulheres para mulheres? (Leia-se: mulheres como nós.)

7. Compreendo a importância de manter amigos. Apresento, com orgulho, amizades que tenho há 30, 20, 10 anos. Também fico feliz pela capacidade de fazer amigos e amigas recentes, com quem convivo, animada. Dizem que, ao contrário dos amigos, a família não se escolhe. Mas, tal como a família, os amigos só se escolhem mais tarde. Como a família, os primeiros amigos que fazemos acontecem dentro de um contexto institucional de sociabilidade do qual não podemos escapar: a escola (ou mesmo o parque, as actividades extra-curriculares, as casas dos amigos dos pais). Neste sentido, qual será a escolha da escolha?

Compartilho com amigas as saudades que tenho, e reconheço que convivo mais com as pessoas com quem me encontro casualmente do que com as amigas com quem partilho outro tipo de intimidade. Aceito que faz parte da condição da vida adulta. No entanto, faço um esforço para estar presente nas suas vidas, não só nos momentos importantes, mas no quotidiano, que é o meu -ano preferido, em almoços ou encontros mais ou menos fugidios, em que trocamos abraços e fofocas, o que não é apenas um exercício etnográfico mas uma forma de resistirmos, também, às coisas que nos dizem constantemente que não são importantes. As relações de amizade, como nos dizem tantas vezes sobre as relações de amor, podem ser lugares de exercício de poder. No vídeo “You’ll be back”, parte da OCR de Hamilton, o musical de Lin-Manuel Miranda, um Jonathan Groff bonito e suado, a cuspir as palavras com uma intensidade só igualada pela loucura do seu olhar, canta:

Why so sad?

Remember we made an arrangement

when you went away

now you’re making me mad

remember, despite our estrangement

I’m your man

You’ll be back, soon you’ll see

You’ll remember you belong to me

you’ll be back, time will tell

You’ll remember that I served you well

Oceans rise, empires fall

we have seen each other through it all

and when push comes to shove

I will send a fully armed battalion

to remind you of my love

Groff é o rei Jorge III, e é como rei que podemos interpretar o no, don’t change the subject/cause you’re my favourite subject, com subject aqui no duplo sentido do meu súbdito preferido e do meu assunto preferido. Como rei, a sua relação com os seus governantes é política, claro, uma relação que passa por querer agradar (You’ll remember that I served you well) mas que também assenta na autoridade e num belicismo que nunca estão ausentes (I will send a fully armed battalion/to remind you of my love). Amor e castigo. Ingredientes presentes nesta relação monárquica, mas também nas (políticas das) relações de afecto, nas suas várias manifestações românticas ou não, a provar novamente que as relações de afecto, à semelhança das relações de governabilidade lidam com poder. O amor – e quando falo de amor também estou a falar de amizade – é político muito para lá desta ideia negociada das contrapartidas, de uma gestão do que se ganha e se perde numa relação de amor, apesar de não haver nada errado com as expectativas de que se ganham coisas numa relação de amor (e se perdem), ou das escolhas que fazemos, conscientes, sobre quem queremos manter na nossa vida. Porque aquela primeira efervescência que nos empurra para o sujeito da nossa admiração pode ou não ser desenvolvida. Pode ou não ser trabalhada: à semelhança das festas do divino, como propõe João Leal, o amor dá muito trabalho. E nesse sentido, não há nada melhor do que a sensação de que podemos não continuar ou interromper esse fluxo. Se crescemos já, ao contrário talvez dos nossos pais, com esta ideia de que podemos amar várias pessoas de forma romântica ao longo da vida, porque é que a amizade continua a ter este carácter tão intocável? Será a amizade sagrada?

(…)