Ni le soleil ni la mort, de João Louro

A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta.

Tristan Tzara

Atualmente patente no Pavilhão Branco do Museu de Lisboa, com curadoria de Nuno Faria, a exposição Ni le soleil ni la mort, de João Louro, inaugura um processo de quatro anos de investigação sobre a Primeira Guerra Mundial e os movimentos estético-políticos seus contemporâneos. Constituindo uma rutura com o seu próprio processo criativo, o artista apresenta um conjunto de obras que vão desde desenhos a objetos, esculturas, texto e fotografias, procurando recuperar a origem da nossa herança cultural. Numa investigação motivada por uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra — a batalha de Verdun, em França, que durou 10 meses e que coincidiu com a criação do movimento Dada, em Zurique —, este conjunto de obras, que observamos ao som da leitura dos poemas dadaístas Karawane e Totenklage de Hugo Ball e Ursonate de Kurt Schwitters, por Hibou de Gris, tanto é obscuro como luminoso, abordando temas como a ascensão da burguesia iluminista e o desenvolvimento da indústria, bem como o inominável.

Uma pintura onde se lê “O CÉU ERA TÃO NEGRO COMO O CHÃO”, máscaras Pende, um Cristo crucificado junto de uma latrina, pinturas «explodidas», a cabeça de bronze de um cavalo pendurada por um fio (a palavra Dada em francês significa «cavalo de pau»), aqui estamos próximos da desfiguração, do sofrimento e da morte, mas também da magia, da poesia e da perseverança. Dividida em dois, no piso de baixo temos Figuratio — do latim figuratus (representação) — e no piso superior Atmosphaerae — plural do latim atmosphaera (atmosfera) —, articulando uma profunda pesquisa sobre o aparecimento das vanguardas que nos influenciam até hoje.

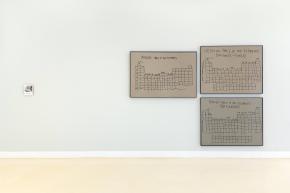

Dada, de onde o surrealismo emergiu, queria regredir até à primitividade, a um estado puro, infantil, sobretudo, reconhecendo aí a eclosão do poder, na linguagem, tão presente no corpo de trabalho de João Louro. Era almejado destruir a boa consciência, o sentido do gosto e da forma, os costumes, as classes e os povos, a razão. Contudo, há aqui também um enorme esforço de memória, procurando recuperar a linha que faça coincidir as feridas abertas da História com a arte: evocando o horror, a arte tem uma poderosa ação de integração. Não de bálsamo, mas de revelação da fissura, não de fechamento da cicatriz, mas de anti-cicatrizante, não de fuga, mas de repetição. Lê-se numa das pinturas: “Não me queixarei. Recebi a vida como uma ferida e proibi ao suicídio que cure a cicatriz. Quero que o Creador contemple, a cada hora da sua eternidade, a ferida aberta.” Aqui, a visão da catástrofe está a olho nu. João Louro contrapõe imagens do teatro de guerra com tabelas periódicas dos elementos, expõe colagens e palavras não já impressas, mas sim bordadas. O artista recria, com grande clareza, a forma como os dadaístas se interessaram por outras culturas, sobretudo a africana.

Enquanto nos movimentamos num terreno habitado por vórtices, ouvimos uma linguagem sem referencial, sem nexos, sem lógica. Neste contexto, a memória de que as vanguardas são irmãs da guerra é inesquecível. O Cabaret Voltaire é fundado por um conjunto de artistas, poetas, performers e ativistas políticos a 5 de fevereiro e a batalha de Verdun inicia-se com a ofensiva alemã a 21 de fevereiro, em 1916. Num momento em que os acontecimentos no mundo nos recordam a «insanidade coletiva que conduziu a humanidade ao abismo» (Nuno Faria), o projeto integral de João Louro procura recuperar o vigor e a determinação dos seus antepassados.

exposição no Museu da Cidade - Pavilhão Branco até 1 de setembro de 2019.